[用]七律长征(完美版)

- 格式:ppt

- 大小:5.58 MB

- 文档页数:83

《七律长征》完美版ppt 《七律长征》完美版PPT一、背景介绍1.1 长征的起因1.2 长征的目的1.3 长征的历时二、长征路线2.1 遵义会议前的路线2.2 遵义会议后的路线三、长征的艰险与困难3.1 安全形势3.2 食物供应3.3 路线选择与攻坚四、长征的胜利与意义4.1 突破敌人封锁4.2 获得军队与群众的支持4.3 扩大红军的影响力五、长征精神的传承与影响5.1 长征精神的内涵5.2 长征精神的影响及价值六、长征文艺创作的表现6.1 《七律长征》的创作背景6.2 《七律长征》的意义与创作手法6.3 《七律长征》的影响与传承七、结语与思考7.1 长征的历史地位与意义7.2 长征精神在当代的应用与发展附件:1. 长征线路图2. 长征途中的照片集3. 长征相关文献资料法律名词及注释:1. 红军:指中国共产党领导下的工农红色武装2. 国民党:指中国国民党,当时的政府军3. 遵义会议:指1935年1月召开的中共中央政治局扩大会议,政治路线的根本转折点4. 红军长征出发纪念碑保护管理条例:中国政府关于保护红军长征出发纪念碑的法律法规困难及解决办法:1. 舟曲泥石流灾害:应抓紧时间救援幸存者,提供安全的临时安置点2. 高山草地生态保护:建立严格的保护制度,加强执法,制定合理的人员进出规定3. 长征纪念碑的修缮与保护:加大资金投入,做好维修工作,严格执行保护管理条例参考文献:1. 《长征》(鲁迅)2. 《从红军长征看战争中的车辆维修》(杨晓雷)本文详细介绍了长征的背景、路线、困难与胜利,探讨了长征精神的传承与影响,以及长征文艺创作的表现。

通过对法律名词的解释和困难的分析,我们提出了相应的解决办法。

本文存在的一些困难都可以通过合理的规划和合作解决,以保护和传承长征的历史与精神。

附件:1. 长征线路图2. 长征途中的照片集3. 长征纪念碑的修缮方案附件2:长征途中的照片集附件3:长征纪念碑的修缮方案法律名词及注释:1. 红军:中国共产党领导下的工农红色武装,后为人民解放军的前身。

《七律长征》完美版ppt《七律长征》完美版 ppt一、前言本文档是针对《七律长征》这首诗的完美版 ppt,旨在让读者深入了解这首诗的意义和历史背景,同时也能够提供好的演示材料。

本文档的主要内容包括诗歌分析、历史背景、图像呈现等方面。

二、诗歌分析《七律长征》是毛泽东于1935年6月在井冈山写成的一首长诗。

这首诗以长征为主题,表达了共产党人的意志和决心,揭示了敌人的残暴和残酷,同时也呼唤着人民的力量和支援。

1. 诗歌结构《七律长征》全诗共有七首律诗,每首四句,共计28句。

在韵脚方面,前六句为平韵,后两句为仄韵,每句字数不固定,自由平仄。

整首诗气势磅礴,富于情感。

2. 诗歌意义《七律长征》表现了共产党人的志向和信念,揭示了敌人的残酷和阴谋,同时也呼唤着人民的力量和支援。

这首诗以历史的经验为基础,表现了共产党人在困难时期面对挑战的坚决决心和说服力。

三、历史背景20世纪30年代初,中国正面临着军阀混战和日本侵略的威胁。

共产党领导的红军经过多年的斗争,已经在南方根据地建立了自己的军事和政治力量。

1934年,面对国民党军队的包围和打击,红军在毛泽东等领导下开始了著名的长征。

长征历时两年,跨越了数千公里的山川和草原,经历了许多艰难险阻,最终在陕北富县胜利结束。

四、图像呈现本文档将为您呈现多张与诗歌和历史背景相关的图片,包括红军长征的路线图、毛泽东和其他领袖的图片、长征途中的艰难困苦和胜利场景等。

通过图像的呈现,可以更加直观地感受这段历史的感人情景,也能够更好地帮助您辅助演示。

五、本文档所涉及附件1.《七律长征》原诗2.历史背景介绍PPT3.红军长征历程地图六、法律名词及注释暂无。

七、实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法1.演示时注意控制时间,不要过长或过短,掌握好节奏、速度,保证演示的质量和效果。

2.选择图片时要注意版权问题,不得侵犯他人的知识产权,确保使用的图片安全合法。

3.注意语言的得体和规范,尽可能用简单易懂的语言表达观点和思想。

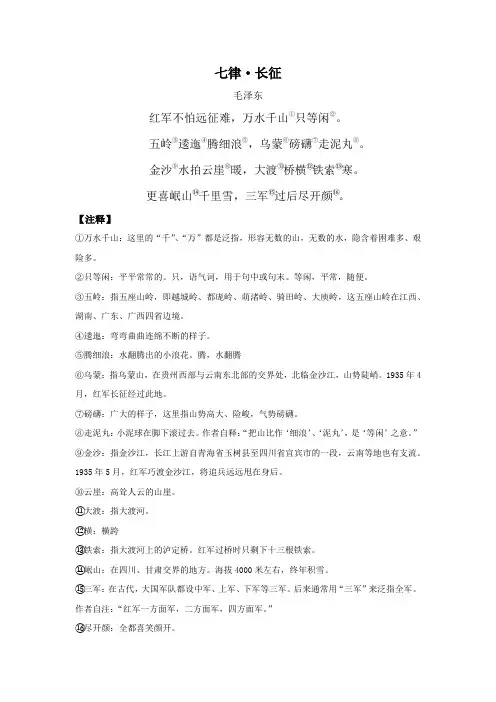

七律·长征诗歌《七律·长征》是一首七言律诗,选自《毛泽东诗词集》,这首诗写于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。

回顾长征一年来所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情。

一、作品原文七律·长征七律⑴·长征⑵红军不怕远征难⑶,万水千山只等闲⑷。

五岭⑸逶迤⑹腾细浪⑺,乌蒙⑻磅礴走泥丸⑼。

金沙⑽水拍云崖暖⑾,大渡桥⑿横铁索⒀寒⒁。

更喜岷山⒂千里雪,三军⒃过后尽开颜⒄。

二、注释⑴七律:七律是律诗的一种,每篇一般为八句,每句七个字,分四联:首联、颔联、颈联和尾联;偶句末一字押平声韵,首句末字可押可不押,必须一韵到底;句内和句间要讲平仄,中间四句按常规要用对仗。

⑵长征:1934年10月间,中央红军主力从中央革命根据地出发作战略大转移,经过福建、江西、广东、湖南、广西、贵州、四川、云南、西藏、甘肃、陕西等十一省,击溃了敌人多次的围追和堵截,战胜了军事上、政治上和自然界的无数艰险,行军二万五千里,终于在1935年10月到达陕北革命根据地。

⑶难:艰难险阻。

⑷等闲:不怕困难,不可阻止。

⑸五岭:大庾岭,骑田岭,都庞岭,萌渚岭,越城岭,横亘在江西、湖南、两广之间。

⑹逶迤:形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲,连绵不断的样子。

⑺细浪:作者自释:“把山比作‘细浪’、‘泥丸’,是‘等闲’之意。

”⑻乌蒙:山名。

乌蒙山,在贵州西部与云南东北部的交界处,北临金沙江,山势陡峭。

1935年4月,红军长征经过此地。

⑼泥丸:小泥球,整句意思说险峻的乌蒙山在红军战士的脚下,就像是一个小泥球一样。

⑽金沙:金沙江,指长江上游自青海省玉树县至四川省宜宾市的一段,云南等地也有支流。

1935年5月,红军曾强渡云南省禄劝县皎平渡渡口。

⑾云崖暖:是指浪花拍打悬崖峭壁,溅起阵阵雾水,在红军的眼中像是冒出的蒸汽一样。

(云崖:高耸入云的山崖。

暖:被一些学者指为红军巧渡金沙江后的欢快心情,也有学者说意思为直译后的温暖。

《七律·长征》是我国伟大的开国领袖毛泽东在红军长征期间所创作的一首诗词,具有极高的文学价值,表现了红军不畏艰难险阻的伟大革命精神。

小编在这里帮大家整理了《七律·长征》的全诗,希望对大家有所帮助。

《七律·长征》全诗七律·长征作者:毛泽东红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

《七律·长征》的创作背景《七律·长征》写于1935年9月下旬,10月定稿。

这首七律是作于红军战士越过岷山后,长征即将胜利结束前不久的途中。

作为红军的领导人,毛泽东在经受了无数次考验后,如今,曙光在前,胜利在望,他心潮澎湃,满怀豪情地写下了这首壮丽的诗篇。

《七律·长征》的创作特点一首七律,担当了二万五千里。

这首诗最大的特点,就是写地理,而且是著名的,大的地理。

毛泽东运酣畅之笔,负载了长征路上的千种艰难险阻,饱含了中国共产党的万般豪情壮志。

在长征途中,毛泽东主席还写过其他一些诗词,比如《清平乐·六盘山》《忆秦娥·娄山关》《念奴娇·昆仑》《十六字令三首》等,但都是写一景一地,而《七律·长征》却有多景多地,场景之大,气吞山河。

这首诗的地理书写,把长征经过的所有地方都涵盖了。

五岭,概括了江西、湖南、广西等地,乌蒙概括了云南、贵州等地,金沙水、大渡桥、岷山等又涵盖了四川。

毛泽东主席为什么写金沙水,不是金沙江?明明夺的是泸定桥,写的却是大渡桥;岷山,不是一座山,而是山系……“他要突出的,就是大的地理概念。

用一套大的地理概念将长征的路线说明了,高度地概括了红军长征途中的万水千山。

每个地理背后都包含着极大的信息量,有多少惊险,多少曲折,多少悲壮,多少感天地泣鬼神的故事,都被毛泽东浓缩在这些地理中,轻描淡写,这正好应了那句“只等闲”,展现了毛泽东主席一笑而过的大气。

《七律长征》完美版ppt 《七律长征》完美版ppt一、背景介绍1.1 事件发生背景1.2 相关人物介绍1.3 历史背景分析二、事件经过2.1 长征开始2.1.1 出发地点和时间2.1.2 具体路线规划2.2 艰难行军2.2.1 风雪2.2.2 饥饿2.2.3 疾病2.3 战斗与困境2.3.1 战斗回顾2.3.2 困境与挫折2.4 最终胜利2.4.1 到达终点2.4.2 成为革命的象征三、影响及意义3.1 革命历史意义3.2 长征文化影响3.3 现代社会意义四、附件列表4.1 高清图片资料4.2 视频资料五、法律名词及注释5.1 《中华人民共和国宪法》- 注释1:宪法是中国的根本法律,确立了人民民主专政的基本原则。

- 注释2:宪法规定了公民的基本权利和义务。

5.2 《中华人民共和国劳动法》- 注释1:劳动法保护劳动者的合法权益,维护劳动关系的稳定。

- 注释2:劳动法规定了最低工资、最长工作时间等劳动条件的标准。

六、执行过程中可能遇到的艰难及解决办法6.1 艰难1:资料采集艰难解决办法:通过与相关部门合作,联系当地博物馆等机构获取相关资料。

6.2 艰难2:演讲部份内容整理艰难解决办法:请专业演讲家提供演讲稿,并根据演讲需要进行适当调整。

6.3 艰难3:活动场地选择艰难解决办法:与当地政府合作,寻觅适合的场地,并确保场地能满足活动需求。

附件列表:1. 长征队伍照片集2. 长征路线地图3. 长征纪实影片法律名词及注释:1. 《中华人民共和国宪法》- 注释1:宪法是中国的根本法律,确立了人民民主专政的基本原则。

- 注释2:宪法规定了公民的基本权利和义务。

2. 《中华人民共和国劳动法》- 注释1:劳动法保护劳动者的合法权益,维护劳动关系的稳定。

- 注释2:劳动法规定了最低工资、最长工作时间等劳动条件的标准。

执行过程中可能遇到的艰难及解决办法:1. 艰难1:资料采集艰难解决办法:通过与相关部门合作,联系当地博物馆等机构获取相关资料。

长征七言律诗原文:七律·长征毛泽东红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

译文及注释译文:红军不怕万里长征路上的一切艰难困苦,把千山万水都看得极为平常。

五岭山脉绵延不绝,可在红军眼里不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山高大雄伟,在红军眼里也不过像在脚下滚过的泥丸。

金沙江浊浪滔天,湍急的流水拍击着高耸的山崖,溅起阵阵雾水,像是冒出蒸汽一样。

大渡河险桥横架,晃动着凌空高悬的根根铁索,寒意阵阵。

更加令人欣喜的是千里岷山,皑皑白雪,红军翻越过去以后人人心情开朗,个个笑逐颜开。

创作背景:《七律·长征》写于1935年9月下旬,10月定稿。

这首七律是作于红军战士越过岷山后,长征即将胜利结束前不久的途中。

作为红军的领导人,毛泽东在经受了无数次考验后,如今,曙光在前,胜利在望,他心潮澎湃,满怀豪情地写下了这首壮丽的诗篇。

赏析:这是一首记叙二万五千里长征这一震惊全球的历史事件的革命史诗。

它不仅以精炼之笔高度地概括了红军夺关杀敌的战斗历程,而且用革命的激情艺术地、形象地表现了红军战士不屈不挠、英勇顽强的大无畏气概和革命乐观主义精神。

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。

”首联开门见山赞美了红军不怕困难,勇敢顽强的革命精神,这是全篇的中心思想,也是全诗的艺术基调。

它是全诗精神的开端,也是全诗意境的结穴。

“不怕”二字是全诗的诗眼,“只等闲”强化、重申了“不怕”;“远征难”包举了这一段非凡的历史过程,“万水千山”则概写了“难”的内外蕴涵。

这一联如高山坠石,滚滚而下,牵动着全篇,也笼罩着全诗。

“只等闲”举重若轻,显示了诗人视自然之敌若梯米,玩社会之敌于股掌的统帅风度。

“只”加强了坚定的语气,具有强烈的感情色彩。

它对红军蔑视困难的革命精神作了突出和强调,表现了红军在刀剑丛中从容不迫,应付自如,无往不胜的铁军风貌。

首联是全诗的总领,以下三联则紧扣首联展开。

六年级语文上册《七律·长征》原文注释及译文七律·长征毛泽东红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

【注释】1.长征:1934年10月间,中央红军主力从中央革命根据地出发作战略大转移,经过福建、江西、广东、湖南、广西、贵州、四川、云南、西藏、甘肃、陕西等十一省,击溃了敌人多次的围追和堵截,战胜了军事上、政治上和自然界的无数艰险,行军二万五千里,终于在1935年10月到达陕北革命根据地。

2.难:艰难险阻。

3.等闲:不怕困难,不可阻止。

4.五岭:大庾岭,骑田岭,都庞岭,萌渚岭,越城岭,横亘在江西、湖南、两广之间。

5.逶迤:形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲,连绵不断的样子。

6.细浪:作者自释:“把山比作‘细浪’、‘泥丸’,是‘等闲’之意。

”7.乌蒙:山名。

乌蒙山,在贵州西部与云南东北部的交界处,北临金沙江,山势陡峭。

1935年4月,红军长征经过此地。

8.泥丸:小泥球,整句意思说险峻的乌蒙山在红军战士的脚下,就像是一个小泥球一样。

9.金沙:金沙江,指长江上游自青海省玉树县至四川省宜宾市的一段,云南等地也有支流。

1935年5月,红军曾强渡云南省禄劝县皎平渡渡口。

10.云崖暖:是指浪花拍打悬崖峭壁,溅起阵阵雾水,在红军的眼中像是冒出的蒸汽一样。

(云崖:高耸入云的山崖。

暖:被一些学者指为红军巧渡金沙江后的欢快心情,也有学者说意思为直译后的温暖。

)11.大渡桥:指四川省西部泸定县大渡河上的泸定桥。

12.铁索:大渡河上泸定桥,它是用十三根铁索组成的桥。

13.寒:影射敌人的冷酷与形势的严峻。

14.岷山:中国西部大山。

位于甘肃省西南、四川省北部。

西北-东南走向。

西北接西倾山,南与邛崃山相连。

包括甘肃南部的迭山,甘肃、四川边境的摩天岭。

15.三军:作者自注:“红军一方面军,二方面军,四方面军。

”16.尽开颜:红军的长征到达目的地了,他们取得了胜利,所以个个都笑逐颜开。

七律·长征毛泽东红军不怕远征难,万水千山①只等闲②。

五岭③逶迤④腾细浪⑤,乌蒙⑥磅礴⑦走泥丸⑧。

金沙⑨水拍云崖⑩暖,大渡⑪桥横⑫铁索⑬寒。

更喜岷山⑭千里雪,三军⑮过后尽开颜⑯。

【注释】①万水千山:这里的“千”、“万”都是泛指,形容无数的山,无数的水,隐含着困难多、艰险多。

②只等闲:平平常常的。

只,语气词,用于句中或句末。

等闲,平常,随便。

③五岭:指五座山岭,即越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭,这五座山岭在江西、湖南、广东、广西四省边境。

④逶迤:弯弯曲曲连绵不断的样子。

⑤腾细浪:水翻腾出的小浪花。

腾,水翻腾⑥乌蒙:指乌蒙山,在贵州西部与云南东北部的交界处,北临金沙江,山势陡峭。

1935年4月,红军长征经过此地。

⑦磅礴:广大的样子,这里指山势高大、险峻,气势磅礴。

⑧走泥丸:小泥球在脚下滚过去。

作者自释:“把山比作‘细浪’、‘泥丸’,是‘等闲’之意。

”⑨金沙:指金沙江,长江上游自青海省玉树县至四川省宜宾市的一段,云南等地也有支流。

1935年5月,红军巧渡金沙江,将追兵远远甩在身后。

⑩云崖:高耸人云的山崖。

⑪大渡:指大渡河。

⑫横:横跨⑬铁索:指大渡河上的泸定桥。

红军过桥时只剩下十三根铁索。

⑭岷山:在四川、甘肃交界的地方。

海拔4000米左右,终年积雪。

⑮三军:在古代,大国军队都设中军、上军、下军等三军。

后来通常用“三军”来泛指全军。

作者自注:“红军一方面军,二方面军,四方面军。

”⑯尽开颜:全都喜笑颜开。

【译文】红军不怕远征的艰难险阻,把历经千山万水看作是平平常常的事。

五岭山脉高低起伏,绵延不绝,(在红军眼里不过)像翻腾着的细小波浪;乌蒙山高大险峻,气势磅礴,(在红军看来不过)像在脚下滚过的泥丸。

金沙江湍急的流水拍击着两岸高耸的山崖,给人以温暖的感受(暗指红军巧渡金沙江后的欢快心情);大渡河上的泸定桥横跨东西两岸,桥上只剩下十几根铁索,让人心惊胆寒(暗示红军飞夺泸定桥的惊险悲壮)。

更使红军欣喜的是翻过了千里皑皑白雪的岷山,人人心情开朗,个个笑逐颜开。