翻译思考与试笔王佐良

- 格式:doc

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:6

第22卷 第2期 牡丹江大学学报 Vol.22 No.2 2013年2月 Journal of Mudanjiang University Feb. 201396 文章编号:1008-8717(2013)02-0096-03王佐良翻译思想的生态翻译学诠释曹 芳(长沙理工大学外国语学院, 湖南 长沙 410014)摘 要:王佐良先生是我国外语界的老前辈,对外国文学研究做出了重大的贡献,对翻译理论和实践的探索也建树颇多。

本文拟从生态翻译学这一全新的视角来诠释王佐良先生的翻译思想。

文章认为,从以下五个方面来看,王佐良先生的翻译思想同样体现了生态翻译学思想: 翻译生态的“和谐统一”;翻译行为的“适应/选择”;翻译过程的“汰弱留强”;译者追求的“译有所为”以及译品生命的“适者长存”。

关键词:王佐良翻译思想;生态翻译学;五方面中图分类号:H315.9 文献标识码:A 引言王佐良(1916-1995),浙江上虞人,我国著名的外国文学评论家,同时还是翻译家、翻译理论家、语言学家以及作家与诗人,是一位“文艺复兴式的人”[1],译著有《苏格兰诗选》、《英国诗文选译集》,Thunderstorm(曹禺《雷雨》英译),《培根散文先译》,弥尔顿的《失乐园》,蒲柏的《道理》,雪莱的《奥西曼提斯》、《哀歌》,刘勰的《文心雕龙》以及鲁迅的《论语一年》等。

王先生对我国的翻译事业不仅在实践方面做出了许多的贡献, 而且在翻译理论方面也提出了独到的翻译见解。

他的这些翻译主张不仅指导着他自己的翻译实践,对我们现在翻译学习者也有着十分重要的现实意义。

[2]本文拟从生态翻译学理论来诠释王佐良的翻译思想。

生态翻译学是胡庚申教授于2008 年在对翻译适应选择论的理论本质进一步挖掘与升华的基础上提出来的。

它是关于译者与翻译生态环境互动的生态学视角的翻译研究。

它是以翻译生态与自然生态的类似性和同构性为基础,以生态学的整体观为方法论,以译者与翻译生态环境的相互关系为研究对象,从“适应”与“选择”的视角对翻译的本质、过程、标准、原则和方法以及翻译现象和翻译生态体系等做出了新的描述和解释。

论读书王佐良译文翻译及原文读书是人类进步的阶梯,而翻译则是传播知识的桥梁。

在学习与传播的过程中,文献翻译功不可没。

在小说、诗歌及其他文学作品翻译领域中,良好的翻译不仅要忠实于原文的内容,还要将其精神与意境完美地传达出来。

本文将以王佐良对读书的翻译及原文进行论述。

鲁迅先生曾说:“认真地读一本书,就是在和著者精神交谈。

”读书的翻译就是在与作者对话的过程中,将其所想所写准确而生动地传述给读者。

王佐良是一位在文学翻译领域颇负声誉的译者,他的翻译作品极大地丰富了中国读者的阅读体验。

就在2021年,王佐良翻译并出版了英国作家乔治·奥威尔的《1984》。

这本翻译版以其精准的译文和流畅的表达方式广受好评。

在这部小说中,王佐良不仅准确地译出了原文的意思,还充分考虑到了中国读者的文化背景和阅读习惯。

他掌握了作者的情感和意图,并将其完整地传达给了读者。

王佐良的翻译工作虽然在这本小说中只是语言的转换,但他成功地将奥威尔的思想和情感传达给了中国读者,为读者搭建了一座跨越时空和文化的桥梁。

在其他文学翻译领域,王佐良的翻译功力同样值得称道。

他翻译过的《红与黑》、《简爱》、《呼啸山庄》等经典著作也都广受欢迎。

他的翻译语言优美、准确,并且忠实于原文的风格与特点。

通过王佐良的翻译,读者可以更好地理解和欣赏这些世界文学作品的内涵和艺术魅力。

然而,对于一个翻译者来说,选择合适的译文也是一项挑战。

在进行文学翻译时,翻译者需要全面了解原文的语言、风格和文化特点。

王佐良在选择和翻译文学作品时,注重在原文的基础上增加其翻译的可读性,并在尊重原著的前提下,适当增添或删减一些内容,以使译文更适合目标读者。

他的翻译作品不仅保留了原文的风格和内涵,还结合了中国读者的口味和阅读习惯,为读者提供了一种贴近他们生活经验的阅读体验。

当然,作为一位杰出的译者,王佐良的翻译工作并非完美无缺。

在某些时候,由于文化差异或其他原因,完全忠实于原文可能无法满足目标读者的需求。

王耀庭,谭弓.科技文献汉译英概论.第2版.南京:江苏科学技术出版社,1988.489页.王晔主编.新编实用英语——法律口译.南京:南京大学出版社,2007.177页.王沂暖编.翻译论文集.兰州:西北民族学院研究所,1983.王怡,王宁主编.即席翻译实用英语会话.天津:天津大学出版社,2002.261页.王颖,吕和发主编.公示语汉英翻译.北京:中国对外翻译出版公司,2007.394页.王勇.英汉•汉英口译教程.济南:山东大学出版社,2001.王友贵.翻译西方与东方:中国六位翻译家.成都:四川人民出版社,2004.王月仁.英汉实用科技翻译教程新编.哈尔滨:黑龙江教育出版社,2006.王运.实用科技英语翻译技巧.北京:科学技术文献出版社,1992.王运,杨力田编.科技英语句型及翻译处理.北京:中国农业机械出版社,1985.王治奎等.大学英汉翻译教程.济南:山东大学出版社,1995.321页.王治奎等编.大学英汉翻译教程:参考译文分册.济南:山东大学出版社,1995.76页.王治奎等.大学英汉翻译教程.第2/3版.济南:山东大学出版社,1999/2004. 533页/488页.王治奎主编.大学汉英翻译教程.济南:山东大学出版社,1997/2001/2005.582页/513页/513页.王佐良.翻译:思考与试笔.北京:外语教学与研究出版社,1989.213页.王佐良.论新开端:文学与翻译研究集(英文本) .北京:外语教学与研究出版社,1991.王佐良.论诗的翻译.南昌:江西教育出版社,1992.王佐良.王佐良文集.北京:外语教学与研究出版社,1997.823页.魏立智.翻译转换论.兰州:甘肃教育出版社,1996.魏向清.双语词典译义研究.上海:上海译文出版社,2005.331页.魏志成编.英汉比较翻译教程.北京:清华大学出版社,2004.468页.魏志成编.英汉比较翻译教程练习.北京:清华大学出版社,2004.145页.魏志成编.汉英比较翻译教程.北京:清华大学出版社,2006.524页.魏志成编.汉英比较翻译教程练习.北京:清华大学出版社,2006.182页.温绍贤.中英诗意境的异同及其翻译.河南新郑:郑州大学西亚斯国际工商管理学院(美资),2003/2006.188页/327页.温秀颖.翻译批评——从理论到实践.天津:南开大学出版社,2007.241页.文化部出版事业管理局编印.全国翻译书籍目录(1—12,两册).北京:文化部出版事业管理局,1956. 文军等主编.当代翻译理论著作评介.成都:四川人民出版社,2002.文军.翻译:调查与研究.北京:北京航空航天大学出版社,2004.258页.文军等主编.外语•翻译•文学.北京:北京航空航天大学出版社,2004.文军.翻译课程模式研究——以发展翻译能力为中心的方法.北京:中国文史出版社,2005.文军.科学翻译批评导论.北京:中国对外翻译出版公司,2006.350页.文军,张镇华,王斌主编.外语翻译与文学研究.北京:北京航空航天大学出版社,2007.翁凤翔编.实用翻译.杭州:浙江大学出版社,2002.277页.翁凤翔主编.当代国际商务英语翻译.上海:上海交通大学出版社,2007.206页.翁显良.意态由来画不成?——文学翻译丛谈.北京:中国对外翻译出版公司,1983.吴冰等.大学英语口译(汉英)教程.北京:外语教学与研究出版社,1988.吴冰主编.汉译英口译教程.北京:外语教学与研究出版社,1995.525页.吴冰主编.现代汉译英口译教程.北京:外语教学与研究出版社,2004.461页.吴冰主编.现代汉译英口译教程练习.北京:外语教学与研究出版社,2004.300页.吴波.论译者的主体性.北京:外文出版社,2006.吴存民.分析与翻译(上、下册).郑州:河南教育出版社,1985.吴古华.新世纪研究生公共英语教程:口语口译.上海:上海外语教育出版社,2002.309页.吴瑾瑾主编.实用英汉翻译.上海:复旦大学出版社,2005.255页.吴来安,汪德华主编.城建类专业英语——阅读与翻译.武汉:武汉工业大学出版社,1998.237页.吴南松. “第三类语言”面面观——文学翻译中的译作语言探索.上海:上海译文出版社,2008.173页.吴其宽,吴瑞华.文言今译技巧.上海:上海人民出版社,1996.吴青.文本显征及其在翻译中的差移:从文本看翻译效果的认知基础.北京:外语教学与研究出版社,2008. 吴世醒编.实用英汉翻译技巧.济南:济南出版社,1995.269页.吴守谦编.英语口译教程.哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,1999.438页.吴曙天编.翻译论.上海:光华书局,1932.吴伟雄,方凡泉编.实用英语翻译技巧.昆明:云南人民出版社,1997.吴献书.英文汉译的理论与实际.上海:开明书店,1936.吴献书.英文汉译的理论与实际(修订版).北平:开明书店,1949.吴新祥,李宏安.等值翻译论.南昌:江西教育出版社,1990.吴永尧.快速英译汉实用技法.北京:国防工业出版社,1994.吴友富主编.国俗语义研究(论文集).上海:上海外语教育出版社1998 ,404页.吴友富主编.外语与文化研究(第一辑,论文集).上海:上海外语教育出版社,2001.653页.吴友富主编.外语与文化研究(第二辑,论文集).上海:上海外语教育出版社,2002 .1260页.吴友富主编.外语与文化研究(第三辑,论文集).上海:上海外语教育出版社,2004 .1114页.吴友富主编.外语与文化研究(第四辑,论文集).上海:上海外语教育出版社,2004. 1193页.吴友富主编.外语与文化研究(第五辑,论文集).上海:上海外语教育出版社,2005.吴友富主编.外语与文化研究(第六辑,论文集). 上海:上海外语教育出版社,2007 .1119页.吴云编.英语会展口译:会展场景100案例.上海:华东理工大学出版社,2008.292页.吴云,朱艳华等主编.当代国际商务英语口语、口译.上海:上海交通大学出版社,2007.219页.吴钟明主编.英语口译笔记法实战指导.武汉:武汉大学出版社,2005.345页.伍锋,何庆机主编.应用文体翻译:理论与实践.杭州:浙江大学出版社,2008.515页.武力,赵拴科编.科技英汉汉英翻译教程.西安:西北工业大学出版社,2000.216页.西北工业大学外语教研室.科技英语翻译初步.北京:商务印书馆,1979.奚瑞森.一得集——翻译家谈英语学习.北京:海洋出版社,1993/1999.奚永吉.翻译美学比较研究.南京:南京出版社,1992.奚永吉.文学翻译比较美学.武汉:湖北教育出版社,2001.1107页.奚永吉.莎士比亚翻译比美学.上海:上海外语教育出版社,2007.1293页.夏登峻.法律英语英汉翻译技巧.北京:法律出版社,2006.夏康明等.英语经贸契约翻译概论.成都:四川人民出版社,2002.297页.夏培厚.科技英语汉译技巧.北京:北京航空学院出版社,1988.120页.夏廷德.翻译补偿研究.武汉:湖北教育出版社,2006.291页.厦门大学外文系中英英语合作项目小组编,林郁如等,罗能根(Jack Lonergan)编.新编英语口译教程(学生用书).上海:上海外语教育出版社,1999.147页.厦门大学外文系中英英语合作项目小组编,林郁如等,罗能根(Jack Lonergan)编.新编英语口译教程(教师用书).上海:上海外语教育出版社,1999.118页.咸修斌等.涉外英语写作与翻译技巧.山东东营:石油大学出版社,1996.269页.肖辉,陶长安主编.新编实用英语——经贸口译.南京:南京大学出版社,2007.228页.肖辉,汪小毛主编.汉译英教程.西安:西安交通大学出版社,2008.252页.肖君石.汉英、英汉翻译初探(英文本).北京:商务印书馆,1982.476页.肖婉丽主编.汉英翻译教程.重庆:重庆大学出版社,2006.254页.肖晓燕.走进口译——欧盟亚欧口译项目多媒体教学资料.杨柳燕译注.上海:上海外语教育出版社,2006.94页.萧安溥,李郊编.英汉翻译教程.重庆:重庆大学出版社,2007.387页.萧伯纳.《卖花女》选评.杨宪益译、思果评.北京:中国对外翻译出版公司,2004.167页.萧立明.新译学论稿.北京:中国对外翻译出版公司,2001.181页.萧立明.英汉比较研究与翻译.上海:上海外语教育出版社,2002. 291页.萧立明,娄胜平编.英译汉规则与技巧(英文本).北京:机械工业出版社,2004.211页.谢葆辉,蔡芳.口译理论与实践.南京:河海大学出版社,2006.375页.谢国章.科技英语翻译技巧.北京:人民邮电出版社,1987.谢建国主编.英语翻译.北京:机械工业出版社,2005.300页.谢思田. “信、达、雅”解构视界下的中西译理融合.北京:知识产权出版社,2005.谢天振.译介学.上海:上海外语教育出版社,1999.谢天振主编.翻译的理论建构与文化透视(论文集).上海:上海外语教育出版社,2000.450页.谢天振主编.翻译研究新视野.青岛:青岛出版社,2003.258页.谢天振.译介学引论.北京:北京大学出版社,2007.282页.谢天振,查明建主编.中国现代翻译文学史(1898—1949).上海:上海外语教育出版社,2004.666页. 辛红娟.《道德经》在英语世界:文本行旅与世界想像.上海:上海译文出版社,2008.411页.邢修祥.科技英语读译指南.北京:冶金工业出版社,1985.熊文华.英汉翻译教程(第一册).北京:北京语言文化大学出版社,2001.119页.熊文华编.英汉翻译教程——理论与实践.北京:北京大学出版社,2006.292页.徐东风等.英语口译实战技巧与训练.大连:大连理工大学出版社,2005.325页.徐海铭,季海宏.实用英汉汉英口译教程.南京:南京师范大学出版社,2004.徐江.轻松学习英汉互译——翻译水平是这样提高的.天津:天津科技翻译出版公司,2002.258页.徐来.英译《庄子》研究.上海:复旦大学出版社,2008.224页.徐梅江.现代新英语指南.北京:中国国际广播出版社,2000.246页.徐启华等.实用英译汉教程.上海:上海外语教育出版社,1989.徐锡华,伍锋主编.高级商务口笔译:笔译篇.杭州:浙江大学出版社,2007.834页.徐小贞,赵敏鳃,刘建珠.商务现场口译.北京:外语教学与研究出版社,2006.徐亚男,李建英.外事翻译——口译和笔译技巧.北京:世界知识出版社,1998.许承军主编.英汉翻译教程.上海:上海交通大学出版社,2007.274页.许国璋.许国璋论语言.北京:外语教学与研究出版社,1991.许国璋.论语言和语言学.北京:商务印书馆,1997.549页.许建平主编.研究生英语实用翻译教程.北京:中国人民大学出版社,2003/2008.306页/309页.许建平.英汉互译实践与技巧(英文本).北京:清华大学出版社,2000.426页.许建平.英汉互译实践与技巧(英文本).第二版.北京:清华大学出版社,2003.358页.许建平.英汉互译实践与技巧的(第二版)教师用书.北京:清华大学出版社,2005.287页.许建平.英汉互译实践与技巧(英文本).第三版.北京:清华大学出版社,2007.356页.许建平.英汉互译实践与技巧的(第三版)教师用书.北京:清华大学出版社,2007.许建忠.工商企业翻译实务.北京:中国对外翻译出版公司,2002.342页.许钧编.翻译思考录(1987—1997).武汉:湖北教育出版社,1998.264页.许钧等.文学翻译的理论与实践——翻译对话录.南京:译林出版社,2001.287页.许明武.新闻英语与翻译.北京:中国对外翻译出版公司,2003.许余龙.语言与翻译.上海:上海外语教育出版社,2004.许渊冲.翻译的艺术.北京:中国对外翻译出版公司,1984.223页.许渊冲.翻译的艺术(增订本).北京:五洲传播出版社,2006.325页.许渊冲.中诗英韵探胜——从《诗经》到《西厢记》(英文本).北京:北京大学出版社,1992. 许渊冲.追忆逝水年华.北京:三联书店,1996.249页.许渊冲.续忆逝水年华.武汉:湖北人民出版社,2008.262页.许渊冲.唐诗翻译引论.北京:北京大学出版社,2001.许渊冲.诗书人生.天津:百花文艺出版社,2003.467页.许渊冲.翻译与文学.北京:北京大学出版社,2004.584页.许渊冲.山阴道上书与人——许渊冲散文随笔选.北京:中央编译出版社,2004.许渊冲.译笔生花.郑州:文心出版社,2005.342页.轩治峰等编.新编英汉翻译技巧.郑州:郑州大学出版社,2003.243页.轩治峰.英汉互译理论与技巧.郑州:河南人民出版社,2006.薛范.歌曲翻译探索与实践.武汉:湖北教育出版社,2002.240页.严辰松主编.中国翻译研究论文精选.上海:上海外语教育出版社,2006.444页.严俊仁.科技英语翻译技巧.北京:国防工业出版社,2000.480页.严俊仁.汉英科技翻译.北京:国防工业出版社,2004.377页.严俊仁编.科技英语阅读与翻译——重点与难点解读.北京:国防工业出版社,2006.459页.严晓江.梁实秋中庸翻译观研究.上海:上海译文出版社,2008.320页.严轶伦等主编.新理念英译汉教程.合肥:中国科学技术大学出版社,2007.267页.阎佩衡.英汉与汉英翻译教学论.北京:高等教育出版社,2005.279页.阎庆甲.科技英语翻译方法.北京:冶金工业出版社,1981.372页.阎庆甲.科技英语翻译手册.郑州:河南科学技术出版社,1986.714页.阎庆甲,阎文培.科技英语翻译方法(修订本).北京:冶金工业出版社,1992.447页.颜洪恩,颜宁.翻译理论与实践.昆明:云南人民出版社,1994.384页.颜惠庆编.翻译手册.第3版.上海:商务印书馆,1928.颜林海.翻译认知心理学.北京:科学出版社,2008.294页.杨承淑.口译教学研究——理论与实践.北京:中国对外翻译出版公司,2005.杨大亮主编.大学商务英语翻译教程.北京:北京大学出版社,2003.262页.杨大亮,李文中主编.高级英汉汉英口译教程(第二册).北京:北京大学出版社,2005.271页. 杨大亮,袁彩虹主编.高级英汉汉英口译教程(第一册).北京:北京大学出版社,2004.259页. 杨恩堂,姚秀清主编.英语口译技巧.青岛:青岛出版社,1993.329页.杨丰宁.英汉语言对比与翻译.天津:天津大学出版社,2006.258页.杨丰宁,王雪编.研究生英语写译教程.天津:天津大学出版社,2002.314页.杨海燕等编.电力科技英语口译.北京:国防工业出版社,2006.332页.杨辉,史凤春.实用英汉口译教程.第2版.上海:复旦大学出版社,2006.209页.杨建华.新理念英汉互译.天津:天津大学出版社,2001.230页.杨立武,罗波编.龙文鞭影译评.成都:巴蜀书社,1993.376页.杨莉藜编.英汉互译教程(上、下) .开封:河南大学出版社,1993.杨柳.林语堂翻译研究——审美现代性透视.长沙:湖南人民出版社,2005.杨沐昀等.机器翻译系统.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2000.176页.杨全红.汉英词语翻译探微.上海:汉语大词典出版社,2003.206页.杨全红.走近翻译大家.长春:吉林人民出版社,2004.404页.杨士焯编.英汉翻译教程.北京:北京大学出版社,2006.356页.杨寿康.论科技英语与科技翻译.合肥:安徽文艺出版社,2003.杨树隽,薛廷民编.医学英语文献翻译与写作.北京:人民军医出版社,1993.杨天权,邵念贤.英语医学名著汉译技巧精华.上海:上海中医药大学出版社,2006.杨文秀.英语学习词典中的语用信息研究.上海:上海译文出版社,2005.284页.杨贤玉.翻译理论与教学实践.武汉:华中科技大学出版社,2002.236页.杨宪益.译余偶拾.北京:三联书店,1983.杨宪益.漏船载酒忆当年.北京:北京十月文艺出版社,2001.258页.杨宪益.我有两个祖国——戴乃迭和她的世界.桂林:广西师范大学出版社,2003.杨宪泽.人工智能与机器翻译.成都:西南交通大学出版社,2006.杨晓荣.小说翻译中的异域文化特色问题.北京:军事谊文出版社,2002.杨晓荣.翻译批评导论.北京:中国对外翻译出版公司,2005.218页.杨晓荣.汉英翻译简明教程.北京:解放军出版社,2007.杨晓荣,边彦耀编.中译外研究.北京:军事谊文出版社,2006.杨一秋主编.实用英汉口译.青岛:中国海洋大学出版社,2004.188页.杨玉林编.实用英汉翻译技巧.上海:同济大学出版社,1995.杨镇华.翻译研究.上海:商务印书馆,1935.115页.杨正泉主编.中国外文局五十年•回忆录(1949—1999).北京:新星出版社,1999.645页. 杨自俭主编.译学新探.青岛:青岛出版社,2002.431页.杨自俭主编选.英汉语比较与翻译(3).上海:上海外语教育出版社,2000.481页.杨自俭主编选.英汉语比较与翻译(4).上海:上海外语教育出版社,2002.638页.。

英译汉文章翻译赏析时间:2009年06月01日【英译中选段六】原文(by Robert Frost)The Gift OutrightThe land was once ours before we were the land’s.She was our land more than a hundred years.Before we were her people. She was oursIn Massachusetts, in Virginia;But we were England’s, still colonials,Possessing what we still were unpossessed by,Possessed by what we now no more possessed.Something we were withholding made us weakUntil we found out that it was ourselvesWe were withholding from our land of living,And forthwith found salvation in surrender.Such as we were we gave ourselves outright(The deed of gift was many deeds of war)To the land vaguely realizing westward,But still unstoried, artless, unenhanced,Such as she was, such as she would become.(原载 )译文(余光中译):全心的奉献土地先属于我们,我们才属于土地。

她成为我们的土地历一百余年,我们才成为她的人民。

当时她属于我们,在麻萨诸塞,在佛吉尼亚,但我们属于英国,仍是殖民之身,我们拥有的,我们仍漠不关心,我们关心的,我们已不再拥有。

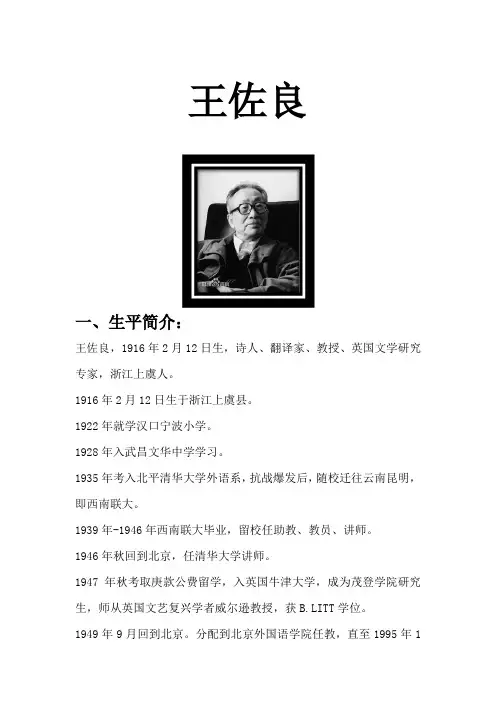

王佐良一、生平简介:王佐良,1916年2月12日生,诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。

1916年2月12日生于浙江上虞县。

1922年就学汉口宁波小学。

1928年入武昌文华中学学习。

1935年考入北平清华大学外语系,抗战爆发后,随校迁往云南昆明,即西南联大。

1939年-1946年西南联大毕业,留校任助教、教员、讲师。

1946年秋回到北京,任清华大学讲师。

1947年秋考取庚款公费留学,入英国牛津大学,成为茂登学院研究生,师从英国文艺复兴学者威尔逊教授,获B.LITT学位。

1949年9月回到北京。

分配到北京外国语学院任教,直至1995年1月19日去世。

二、翻译思想:1、胸怀两种文化王佐良认为翻译者必须是一个真正意义的文化人。

“不是说一个大概的了解,而是要了解使用这一语言的人民的过去与现在,这就包括了历史、动态、风俗习惯、经济基础、情感生活、哲学思想、科技成就、政治和社会组织,等等。

”(王佐良1984:18)究其原因,王佐良认为译者如果不了解语言所处的文化,就无法理解原文。

“译者的第一个困难是对原文的了解。

不论怎么难的原文,总有理解的可能,因为人类有很多共同的东西,这才使翻译成为可能;同时,原文尽管很容易,也总含有若干外国人不易了解的东西,这又使深入了解外国文化成为十分必要。

”(王佐良1984:18-19)翻译使文化交流成为可能。

任何人也不能忽视翻译。

“这不仅是因为翻译者的辛勤劳动才使得一国的文化遗产能为全世界的人所用,还因为译者做的文化比较远比一般细致,深入。

他处理的是个别的词,他面对的则是两大片文化。

”(王佐良1984:19)王佐良进一步提出,“译者还要不断地把两种文化加以比较。

他在寻找与原文相当的‘对等词’过程中,就要做一番比较,因为真正的对等应该是在各自文化里的含义、作用、范围、情感色彩、影响等等都相当。

”(王佐良1984:19)译者要深入原语与目标语所处的文化,以尽量接近对等。

英译汉文章翻译赏析时间:2009年06月01日【英译中选段六】原文(by Robert Frost)The Gift OutrightThe land was once ours before we were the land’s.She was our land more than a hundred years.Before we were her people. She was oursIn Massachusetts, in Virginia;But we were England’s, still colonials,Possessing what we still were unpossessed by,Possessed by what we now no more possessed.Something we were withholding made us weakUntil we found out that it was ourselvesWe were withholding from our land of living,And forthwith found salvation in surrender.Such as we were we gave ourselves outright(The deed of gift was many deeds of war)To the land vaguely realizing westward,But still unstoried, artless, unenhanced,Such as she was, such as she would become.(原载 )译文(余光中译):全心的奉献土地先属于我们,我们才属于土地。

她成为我们的土地历一百余年,我们才成为她的人民。

当时她属于我们,在麻萨诸塞,在佛吉尼亚,但我们属于英国,仍是殖民之身,我们拥有的,我们仍漠不关心,我们关心的,我们已不再拥有。

理论与实践方向参考书目1. 中文部分《口译技巧》<法>达尼卡.塞莱斯科伟奇著,孙慧双译.北京:北京出版社,1979年12月第一版.《英汉翻译手册》钟述孔。

北京:商务印书馆,1980年3月第一版。

《翻译理论与技巧论文集》。

本公司选编,中国对外翻译出版公司,1983年8月第一版。

《外国翻译理论评介文集》本公司选编,中国对外翻译出版公司,1983年8月第一版。

《意态山来画不成?―――文学翻译丛谈》翁显良,北京:中国对外翻译出版公司,1983年12月第一版。

《翻译研究论文集》(1894-1948)中国翻译工作者协会《翻译通讯》编辑部编,北京:外语教学与研究出版社,1984年2月第一版。

《翻译研究论文集》(1949-1983)中国翻译工作者协会《翻译通讯》编辑部编,北京:外语教学与研究出版社,1984年11月第一版。

《翻译论集》罗新璋编,北京:商务印书馆,1984年5月第一版。

《新编奈达论翻译》谭载喜编,北京:中国对外翻译出版公司,1999年10月第一版。

《翻译的艺术》许渊冲,北京:中国对外翻译出版公司,1984年10月第一版。

《七缀集》钱钟书,上海:上海古籍出版社,1985年第一版。

《文体与翻译》刘宓庆,北京:中国对外翻译出版公司,1986年3月第一版。

《文学翻译原理》张今。

开封:河南大学出版社,1987年9月第一版。

《等效翻译探索》金隄,北京:中国对外翻译出版公司。

1989年4月第一版,1998年7月第二版。

《翻译:思考与试笔》王佐良,北京:外语教学与研究出版社。

《中国翻译文学史稿》陈玉刚,北京:中国对外翻译出版公司,1989年8月第一版。

《当代翻译理论》刘宓庆,北京:中国对外翻译出版公司,1999年8月第一版。

《西方翻译简史》谭载喜,北京:商务印书馆1991年5月第一版。

《中国译学理论史稿》陈福康,上海:上海外语教育出版社,1992年11月第一版,2000年6月第二版。

《中国当代翻译百论》杜承南、文军主编。

论王佐良的翻译观摘要:王佐良是我国著名的翻译家、文体学家和英国文学专家。

作为一位优秀的翻译家,王佐良一生翻译了许多知名的诗歌、散文等,同时创建了一套独特的翻译理论。

他的翻译理论主要包括译者的文化素养、译文的文体、以诗译诗等。

本文将以王佐良的译作为实例具体分析他的翻译理论。

关键词:文化素养译文文体以诗译诗王佐良是我国著名的翻译家、文体学家和英国文学专家,一生著作、译作丰富。

一方面,他以英国文学研究蜚声文坛,曾支持编写五卷本的《英国文学史》,著有《英国诗史》、《英国浪漫主义诗歌》、《英国散文的流变》、《莎士比亚诸论》,并以其在英语语言、比较文学等方面的评论和随笔闻达于学界,著有《英语文体学论文集》、《中外文学之间》、《心智的风景线》、《论契合:比较文学研究集》、《照澜集》等。

另一方面,王佐良利用有限的时间从事翻译理论研究和实践,取得了卓越的成就。

他的翻译理论著作有《翻译:思考与试笔》、《论新开端:文学与翻译研究集》。

正如李赋宁说言:“他颇似柯尔律治称莎士比亚为‘万脑人’(myriad-minded)那样博学和多才多艺。

”以下将从译者的文化素养、译文的文体、以诗译诗三方面分析他的翻译理论。

1.译者的文化素养翻译与文化是一个大课题,在翻译学中占有重要的地位。

翻译界重视文化研究是从上世纪八十年代初期开始的,王佐良于1984年接着发表《翻译中的文化比较》、《翻译与文化繁荣》两篇讲翻译与文化的文章,详尽论述了他有关译者的文化素养的观点。

王佐良认为翻译者必须是一个真正意义的文化人,他必须掌握语言。

他指出:“不了解语言当中的文化,谁也无法真正掌握语言。

”[5](p18)译者要掌握的社会文化到底包括哪些呢?“不是说一个大概的了解,而是要了解使用这一语言的人民的过去与现在,这就包括了历史、动态、风俗习惯、经济1基础、情感生活、哲学思想、科技成就、政治和社会组织等等;而且了解得越细致、越升入,越好”[5](p18)。

王佐良认为译者如果不了解语言所处的文化,就无法理解原文,这是他强调译者必须具备文化素养的原因。

论读书王佐良译文翻译及原文译文:读书能够令人愉悦,让人拥有光彩,增长才干。

它最大的益处是在人们独处幽居的时候。

在人们高谈阔论的时候,它也显示着它的光彩。

而它最能滋长才华的地方则是在人们处理事务和判断事理的时候。

尽管处世经验丰富的人能分别处理繁杂琐碎的事情,也能明察秋毫,但若论统筹兼顾、全盘策划,则非好学深思者莫属。

读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

读书虽不能补充人性的不足,但经验又不能补充读书的不足。

天生的才干如同自然的花草一样,需要借助读书来修剪移栽;而书中所学所得则必须经由观察检验才能融会贯通,否则便会大而无当。

拥有某种技能的人往往轻视读书,无知的人羡慕读书,唯有明智之士善于运用读书得来的知识,然而读书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。

读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀嚼消化。

换言之,有只须读其部分者,有只须大体涉猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,孜孜不倦。

书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,淡而无味矣。

读书使人充实,讨论使人机智,笔记使人准确。

因此不常做笔记者须记忆特强,不常讨论者须天生聪颖,不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。

读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,论理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病皆可借相宜之运动除之。

滚球利睾肾,射箭利胸肺,慢步利肠胃,骑术利头脑,诸如此类。

如智力不集中可令读数学盖演算须全神贯注稍有分散即须重演;如不能辨异可令读经院哲学盖是辈皆吹毛求疵之人;如不善求同不善以一物阐证另一物可令读律师之案卷。

如此头脑中凡有缺陷皆有特药可医。

原文:Reading is sufficient to water the mind, to give it color and depth, and to endow it with the power of winging its way through the world. Its value in the retirement and silent hours of thought, and in the need of quick invention, and of being able to meet the crash of the world in a thoroughly off-hand manner, has been already insisted on. A trained person may deal with intricate details or consider various factors with ease; but a general outlook, a connexion, a sort of指挥-in-chief, is the prerogative of those who have had their minds watered by reading.It is a mistake to think that we can get all we want out of books. Evening the score by observation is what is wanted. Books are the best of things provided we use them at the right time and in the right way. It is not books that are to the mind what food is to the body. It is the mind that is to the books what the stomach is to the food. Food is for the body, and books are for the mind. Just as every meal does not fill, so every book is not a banquet.You must choose. You cannot digest every dish that is set before you. A little will serve you; or a great deal, if you can digest it. Some minds are like the seed ground in April showers; they need no deliberate culture, but grow into strong habits of thought in exactly the same way as certain great flowers are trained to fill the Some minds are like the seed ground in April showers; they need no deliberate culture, but grow into strong habits of thought in exactlythe same way as certain great flowers are trained to fill the same space. These natures will go on drawing nourishment from the same kind of food all their lives. They are not the versatile, protean types who, like Proteus, can change their shape every hour. They are not the adventurous spirits who have a passion for new food and strange dishes. They will never feel at home in new surroundings, or be ready at a moment's notice to start on a journey round the world. They are the stay-at-homes, the householders, the men and women of settled and habits of thought. Others, again, are like those acquisitive minds that hanker after everything that is going, thattaste one subject after another, and cannot sit still for a moment. You find them all over the place. They have not settled convictions or principles. They cannot be said to have a character. You may find one who is learned in the literature of all countries, who knows Greek and Latin, and can repeat a passage from Homer or Virgil in one breath, and go on to discuss the last new play or novel of the day in the next. They have read everything, and remember it all; but they are like those who get their living by robbing Peter to pay Paul; they are without a home.It is better to be one of these last than one of the first kind. Theversatile types who read all subjects indifferently may start with a wide range of subjects and an equally wide range of acquirements; but they are likely to peter out in the end into incomplete half-knowledge, which is as useless as if it were ignorance.You must choose. You cannot digest every dish that is set before you. A little will serve you; or a great deal, if you can digest it. The commonest sort of readers are those who read in order to know about things. The second commonest sort read for amusement or for a sort of vicarious life. The third commonest sort read for the sake of the light that reading throws upon life and upon human nature. These last do not find life unworthy of attention: but some among them are disappointed that it cannot be recommended to every one. "Is this all?" they say. "Is this what life is worth? Shall I make no more of it than this?"The answer is that every man should make what he can of life, and that some will make more than others; and that none should be quite sure that he has done so very much, or be too sure that he has done very little. And this also is true: that there is no subject so unpromising that you cannot find something in it worth knowing or doing; and there is no subject so promising that you can ever know or do all that is to be known or done about it. The bookish life, like everything else, has its moments of delusion, when you fancy you have found the philosopher's stone, or something else of equal value; but also it has its moments of sanity, when you are content to know that you have found enough.。

培根Of Studies三个译本的比较摘要:王佐良先生的翻译尤其是《谈读书》的译文堪称翻译史上的一篇绝世佳作。

本文将其与水天同先生以及曹伦明先生的Of Studies的译文进行比较研究王佐良先生的翻译风格与特色。

关键词:Of Studies王佐良译文水天同译文曹明伦译文风格特色弗兰西斯·培根的《论说文集》(Essays)是英国发展史上的重要里程碑,开创了英国文学的随笔体裁。

Of Studies是其中最具影响力的一篇文章,因此至今已经有许多的翻译版本。

其中以王佐良先生的版本最为文化界推崇。

本文将其与水天同先生以及曹明伦先生的Of Studies译文进行比较研究王做良先生的翻译风格。

首先,我先介绍一下三位译者的整体翻译风格。

水天同先生的译文是以白话文为主,中间有个别文言虚词如“底”字等,也间或用文言文。

水天同先生抱定传达原作意思口吻之宗旨”。

水天同先生所谓的“传达原作意思口吻”有两层含义:一是忠实于原文的意思,二是符合原作的写作风格。

总体来看,水天同先生也是按照这一宗旨来翻译培根的Of Studies的;从总体上看,曹明伦先生的译文把握得不温不火,恰到好处。

他采用半文半白的语体,语言简练隽秀。

曹明伦先生在“译序”中提到:“译散文作品的原则也应和译诗原则一样,即在神似的基础上最求最大限度的形似。

”应该说在《培根随笔集》中曹明伦先生严格遵守他自己的翻译原则,以求最大限度的神似和形似。

而王佐良先生在翻译这篇散文时,采用的是“浅近的文言文”,从作者的历史背景契合的角度上来讲,选用文言文与原作的艺术风格最为接近。

他主张“尽可能地顺译,必要时直译;任何好的译文总是顺译与直译的结合;一切照原作,雅俗如之,深浅如之,口气如之,文体如之。

”这里“一切照原作”有两层含义:一是忠实原文的意思,二是符合原文的写作风格。

他还十分注重译者的地位,认为翻译不应该仅仅是机械的模仿,翻译的过程实际上也是一个再创作的过程。

现在我们就以一些例句具体来比较一下三位译者的翻译,从而体现出王佐良先生这篇翻译为什么可以得到如此高的评价。

- 250 -校园英语 /翻译探究从《论读书》译本谈王佐良文学翻译观哈尔滨商业大学/吴竞【摘要】王佐良对Of Studies的翻译堪称文学翻译的经典之作,他进行翻译实践的同时更注重翻译理论研究。

本文从其Of Studies的译文出发,展示其译文文体特征,进而探讨其文学翻译观。

【关键词】论读书 王佐良 文体“Of Studies ”是英国著名思想家培根(1561-1626)的《论说文集》中最具影响力的一篇议论文,其措辞和句法与当代英语有所不同。

王佐良先生一生致力于翻译实践,他的翻译水平非常高,在散文、诗歌和戏剧方面都有辉煌成就,与此同时他非常注重翻译理论研究,译学思想博大精深。

本文从其Of Studies 的译文出发,展示其译文文体特征,进而探讨其文学翻译观。

一、王佐良《论读书》的译文特点Of Studies 原文语言属于早期现代英语,原文使用典雅的拉丁文、正式用语和大词;句式结构上采用不太复杂的简单句和并列句,还有无人称句子和被动语态,使其论述更客观可信;语言上庄重严谨、文笔简练、警句叠出、和说理深刻;文体风格上正式、古雅,类比和对称结构让文章富有节奏感。

原文总字数为503字,共19句。

王佐良Of Studies 的译文把握了原文的语言特色和文体特征,译文中使用了大量的文言词和文言结构,仅用612个字就再现了原文的风韵。

1.语言结构再现。

例1:Their chief use for delight ,is in privateness and retiring; for ornament is in discourse; and for ability ,is in the judgement and disposition of business.译文:其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。

王佐良的译文将原文介词in 分别译成“最见于……之时”,“最见于……之中”和“最见于……之际”,句式上不仅整齐划一,形成排比,而且富有变化,避免了简单的重复。

从《西风颂》的翻译谈英诗中译的气韵美雪莱的《西风颂》从内容到形式,从气势到格律,历来被看作是世界诗歌宝库中一个完美的艺术奇葩,要将它译成中文,并不失其风格与气韵,实非易事。

在我国,早在20年代就已由郭沫若译成中文,之后又有八九种译文。

从中选取了比较有代表性的译文进行比较,探讨其不同的翻译方法及对原诗风格、气韵的把握,力求为进一步提高我国英诗中译的水准寻求借鉴。

西风颂风格气韵格律英国浪漫主义诗人雪莱的名作《西风颂》在形式、音韵效果和意象方面颇具特色。

诗歌翻译与一般的文学翻译相比,除了表达原诗的思想内容之外,还要传达原诗的形式、音韵和意境。

《西风颂》能够为广大读者所喜爱并广为传颂的重要原因,就是诗中高远的理想、鲜明的自然形象,随着事情变化的音乐效果以及严谨的格律。

这首诗写于1819年秋天,当时诗人正在佛罗伦萨附近阿诺河畔的一片树林中漫步,此时“强劲的大风聚集着水汽和云霭,孕育着一场暴风雨”。

受到气势恢宏的狂风暴雨的感染,雪莱产生了写作的冲动,构思出了这首诗的几个意象,并写出了大部分的诗行。

《西风颂》中贯穿了磅礴的气势、飘逸的文笔、雄奇瑰丽的想象,在诗歌形式的创新、音韵的效果和以及意象的运用三个方面体现出了鲜明的特色。

形式上,由5首十四行诗组成,每首可独立成篇,但又相互呼应。

使用跨行跨节诗句,既遵守了十四行诗体,又富于变化。

音韵上,独特的环环相扣的韵脚、五步抑扬格、重读单音节押阳韵等方法,既表现了诗人澎湃的激情和西风狂放的气势,也体现出了错落有致的内在节奏感。

诗歌分别创造了陆地(树林)、天空和海底三个空间意象和枯叶、流云和大海等形象。

在后两个诗节中,诗人与西风对话,并将西风意象化为一个勇猛彪悍的精灵,在高空四处传扬革命的呼喊。

以原诗的第一部分为例,描述了这样一番景象。

西风横扫大地,荡涤了那些腐朽的落叶,但同时也播种了生命的种子,等待春日降临,万物复苏时节的到来。

在诗形方面,除了特点鲜明的十四行诗体外,如果我们注意原文的标点,或是将原诗诵读出来,便会很清楚地发现第一部分只有一句,却跨越了5个诗节。

王佐良翻译风格研究王佐良翻译风格研究导言:翻译是跨越不同语言和文化,将一种语言的内容转换为另一种语言的过程。

翻译的目标是准确地传达原文的意思,并在目标语言中保留原文的风格和表达方式。

其中,翻译家的个人风格扮演着重要的角色。

王佐良是中国翻译界的重要代表人物之一,他的翻译风格值得研究和探讨。

一、王佐良翻译风格的概述王佐良是一位享誉国内外的重要翻译家,擅长将英文作品翻译为中文。

他的翻译充满了对原著的理解和对语言的敏感度。

他的翻译作品涉及文学、科技、社会等各个领域,他的译文流畅、准确,同时保留了原著的风格和韵味。

王佐良的翻译风格以准确传达原文信息为基础,注重语言的优美和自然性。

二、王佐良翻译的特点1. 翻译忠诚于原著王佐良的翻译一贯忠实于原著内容。

他注重细节,努力保持原文的内容和意义。

他善于在中文译文中传达原著的信息,使读者能够享受到原著的艺术魅力和深度。

2. 语言流畅自然王佐良的翻译作品中,语言流畅自然,给人以愉悦的阅读体验。

他的译文中句子通顺,语言通俗易懂,使读者能够轻松理解和接受翻译内容。

3. 保留原著的风格和韵味王佐良在翻译过程中注重保留原著的风格和韵味。

他善于在翻译中使用合适的词汇和表达方式,使译文更加贴近原文。

他在翻译文学作品时,注重感情和美感的表达,努力使读者感受到原著的情感和审美价值。

4. 文化转换的巧妙处理翻译涉及不同文化之间的转换,王佐良在处理文化差异时非常巧妙。

他善于运用合适的文化传统和背景知识,使读者更好地理解和接受翻译内容。

他在翻译过程中注重文化内涵的传达,保留原著的文化底蕴。

三、王佐良的翻译案例分析1. 文学作品翻译王佐良翻译了许多经典的文学作品,比如《傲慢与偏见》、《巴黎圣母院》等。

他在翻译这些小说中保持了原著的情感和韵味。

他注重细节,用词准确,使读者能够真正领略到原著的优美和深度。

2. 科技文献翻译王佐良翻译了许多科技文献,他善于把复杂的科技术语转换为简单易懂的中文,使读者能够迅速理解和掌握文献内容。

王佐良,翻译:思考与试笔,外语教学与研究出版社,1997●一、辩证地看——尽可能顺译,必要时直译;任何好的译文总是顺译与直译的结合。

二、一切照原作,雅俗如之,深浅如之,口气如之,文体如之。

(3)●文体问题:似乎可以按照不同文体,定年同译法。

例如信息类译意,文艺类译文,通知、广告类译体,等等。

所谓意,是指内容、事实、数据等等,需力求准确,表达法要符合当代国际习惯。

所谓文,是指作家个人的感情色彩、文学手法、结构形式等等,需力求保持原貌,因此常需直译。

所谓体,是指格式、方式、措词等等,需力求符合该体在该语中的惯例,决不能“以我为主”,把商品广告译成火气甚重的政治宣传品等等。

(4)●意义是复杂的。

一个词不仅有直接的、表面的、词典土的意义,还有内涵的、情感的、牵涉许多联想的意义。

一切话不只是其中单词意义的简单的综合,它的结构、语音、语调、节奏、速度也都产生意义。

一词一句的意义有时不是从本身看得清楚的,而要通过整段整篇——亦即通过这个词或这句话在不同情境下曲多次再现——才能确定。

(9)●常规与变异:语言的运用常有程度不同的个人变异,而变异的目的在于造成突出,引起注意。

每种语言都有运用上的常规,即有若干共同遵守的最基本的惯例,但在运用时则各人的“表现”不一样,有些人为了造成强调或其它效果,总要来点或大或小的变异,而以文学作家——特别是诗人——所作的变异为最多最大胆。

变异即是对语言的创造性的运用。

(12)对于译者来说,他有双重任务:一是要有慧眼能在原作里发现变异之处,而这就需要他对那个语言的常规很熟悉;二是要有本领能在自己的译文里再现这变异所造成的效果,而这就需要他对自己语言的各种表达方式有充分的掌握。

(13)●比喻的好处,一是形象化,具体比,一见就明白,捉摸得住;二是高度集中,在纷纭现象用一二字就点出核心,语言的运用不能比它更精练了。

而要做到这两点,须有将两种不同事物联在一起——将熟悉的、身边的东西同生疏的、辽远的东西联在一(13)起,将琐碎的、实际的、无甚意义的小东西同一个大背景、大的精神世界联系在一起——的想象力。

……文学家——特别是诗人——无不致力于创造新的比喻,新的形象。

20世纪作家笔下出现的比喻是这样一类:The Multitudinous windows of the new Hilton look to me like the heavy-lidded eyes of insomnia sufferers, aching for rest.(14)Everywheregiant finned cars nose forward like fish;a savage servilityslides by on grease. (Robert Lowell: For the Union Dead) (14)●适合就是一切。

文体学的灵魂在于研究什么样的语言适合什么样的社会场合。

译者的任务在于再现原作的面貌和精神:原作是细致说理的,译文也细致说理;原作是高举想象之翼的,译文也向举想象之翼。

一篇文章的风格只是作者为表达特定内容而运用语言的个人方式,它与内容是血肉一体,而不是外加的、美化的成分。

因此从译文来说,严复的“信、达、雅”里的“雅”是没有道(15)理的,——原作如不雅,又何雅之可言?(16)●有一次,口译员把“采取具体步骤”译成“Take concrete steps”,另外一些译员就笑他,说:“You don’t takeconcrete steps. You walk on them”。

因为,concrete steps可以理解为“洋灰做的台阶”。

(31)●有放,也有收。

为了传达彭斯的活泼和戏剧性,在句式、节奏上就须紧扣原诗:He was care-defying blade,As ever Bacchus listed!Tho’ Fortune sair upon him laid,His heart, she ever miss’d it.He had no wish but---to be glad,Nor want but---when he thristed; He hated nought but---to be sad,An’ thus the Muse suggestedHis sang that night. 诗人原是自由自在的风流客,酒神门下谁也不及他癫狂!虽然人生的忧患他尝遍,他的心可从未在命运手里受过伤。

他只有一个愿望——永远快乐无忧,他什么也不需要——只不过爱喝黄汤;他什么也不怨恨—一除了悲哀颓唐,这样缪斯就替他写下诗行让位当众歌唱。

——《爱情与台由:大合唱》这里五六七三行同原诗的句子结构一样,节奏也相似。

(78-79)当然,我也作了变动,如脚韵排列不是双韵,而是一韵到底。

读者还会看到,在另外一些诗的译文中,还有不少其它变动:词汇(例如草木虫鱼之名)有时不执着于词典定义,句式有时颠倒,脚韵安排有时破格,也偶有一行未尽原义而于次行补叙的作法,等等。

这些变动,除了两种语言、文化不同的原因之外,还因为我有一个考虑,即译文本身应作整体来看。

这包含两层意思。

一层是:除了句对句、行对行的忠实之外,还应使整篇译文在总的效果上与原作一致。

仅仅注意细节易使译文支离破碎,缺乏全局的连贯性。

语言达意,总要依靠上下文;上下文一连贯,译者也就对细节的处理产生新的看法,或须突出,或当省赂,或应变动,总之要同全局的情调或气氛一致。

更深一层看,一首诗、一个作品经过翻译,实是脱离了母体,而获得了自己的生命。

译文与原作有血缘关系,但又是一个独立的实体。

文学翻译的创造性,归宿应在这里。

(79)Milton: Paradise Lost选段A Cry in the Dark (III, 40-50)Thus with the YearSeasons return, but not to me returnsDay, or the sweet approach of Ev’n or Morn Or sight of vernal bloom, or Summer’s Rose, Or flocks, or herds, or human face divine! But cloud instead, and ever-during dark Surrounds me, from the cheerful ways of men Cut off, and for the Book of knowledge fair Presented with a Universal blancOf Nature’s works to me expung’d and ras’d, And wisdom at one entrance quite shut out. 黑暗中的呼声(第三章40—50行)一年又过,季节转回了,却再也转不回我的白天,甜蜜的黄昏和清晨也不再来;再不见绿叶和夏天的玫瑰,不见牛羊,不见圣洁的人脸,只有云雾,只有永在的黑暗笼罩着我,将我从人世的欢乐隔绝;代替了美好的知识大书的是遮天盖地的一片白茫茫,抹掉了大自然的一切景物,把接收智慧的一个大门完全关闭。

Eve to Adam (IV, 639-656)With thee conversing I forget all time,All seasons and thir change, all please alike. Sweet is the breath of morn, her rising sweet, With charm of earliest Birds; pleasant the Sun When first on this delightful Land he spreads His orient Beams, on herb, tree, fruit, and flow’r, Glist’ring with dew; fragrant the fertile earth After soft showers; and sweet the coming onOf grateful Ev’ning mild, then silent Night With this her solemn Bird and this fair Moon, And these the Gems of Heav’n, her starry train: But neither breath of Morn when she ascends With charm of earliest Birds, nor rising SunOn this delightful land, nor herb, fruit, flow’r, Glist’ring with dew, nor fragrance after showers, Nor grateful Ev’ning mild, nor silent Night With this her solemn Bird, nor walk by Moon, Or glittering Star-light without thee is sweet. 夏娃诉衷情(第4章639-556行)同你谈着话,我全忘了时间。

时辰和时辰的改变,一样叫我喜欢。

早晨的空气好甜,刚升的晨光好甜,最初的鸟歌多好听,太阳带来愉快,当它刚在这可爱的大地上洒下金光,照亮了草、树、果子、花朵,只见一片露水晶莹,潇潇细雨过后,丰饶的大地喷着香气;甜蜜的黄昏带着喜悦来临,接着安静的夜晚降下,这里鸟在低唱,那里月光似水,天上闪着宝石,全是伴月的星星。

但是早晨的空气也好,鸟的欢歌也好,可爱的大地上刚升的太阳也好,带露的草、果、花朵也好,雨后大地的芳香也好,温柔的黄昏也好,安静的夜晚和低唱的鸟,游行的月亮和闪亮的星光也好,没有你,什么也不甜蜜。

●Alexander PopeOne TruthAll Nature is but Art, unknown to thee;All Chance, Direction, which thou canst not see; All Discord, Harmony, not understood;All partial Evil, universal Good:And, spite of Pride, in erring Reason's spite, One truth is clear, 'Whatever is, is right.'---Essay on Man, I, 289-294 道理整个自然都是艺术,不过你不领悟;一切偶然都是规定,只是你没看清;一切不协,是你不理解的和谐;一切局部的祸,乃是全体的福。