环境保护之生态脆弱区综合治理

- 格式:pptx

- 大小:5.99 MB

- 文档页数:23

针对生态脆弱区存在的环境与发展问题,综合治理措

施有哪些?

针对生态脆弱区的环境与发展问题,可以采取以下综合治理措施:

1.生态保护与恢复:加强对生态系统的保护和恢复工作,包

括森林、湿地、水域等的保护和恢复。

通过建立自然保护区、生态恢复项目等,保护物种多样性,修复受损生态系统,提高生态系统的稳定性和抵抗力。

2.可持续农业与林业:推广可持续农业和林业实践,鼓励农

民采用生态友好的耕作方式,减少农药和化肥的使用,并倡导有机农业。

促进可持续林业经营方式,推进森林经济的可持续发展,并保护生态系统的完整性。

3.水资源管理:加强水资源的管理和保护,包括完善水资源

的法律法规,加强水资源的监测和评估,控制水资源的过度开采,促进水资源的合理分配和利用。

4.气候变化适应:加强对气候变化的适应能力,包括开展气

候变化风险评估,制定并实施适应性政策和措施,推广清洁能源和能源节约技术,加强灾害风险管理和减灾工作。

5.社会公平与贫困减轻:关注生态脆弱区的社会问题,加大

对贫困地区的投资和扶持力度,提供适当的教育、卫生、就业等基础服务,鼓励社会参与和民主决策,促进社会公平和贫困减轻。

6.教育和意识提升:加强环境教育和意识提升,培养人们的

环境保护意识和责任感,提高公众对生态脆弱区保护的认

知和参与度。

通过宣传教育活动、社区参与和环保组织的

支持,推动可持续发展理念的普及和落实。

这些综合治理措施需要政府、企业、社会组织和公众携手合作,形成共同的治理机制和合作模式,以保护生态环境、促进可持续发展,实现生态脆弱区的可持续发展和社会进步。

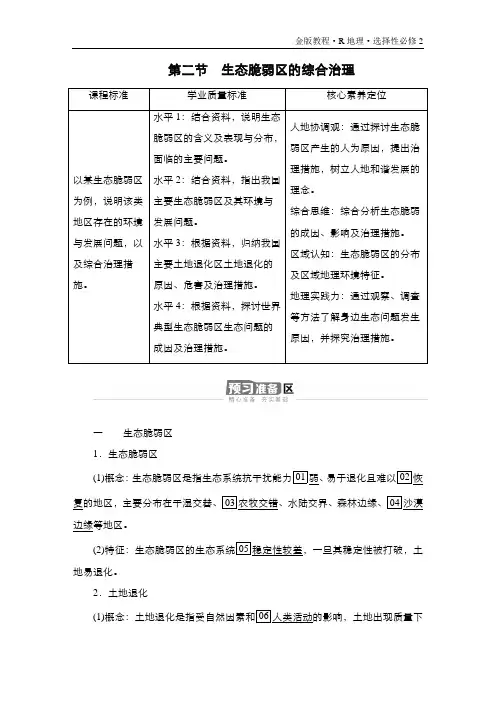

第二节生态脆弱区的综合治理课程标准学业质量标准核心素养定位以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施。

水平1:结合资料,说明生态脆弱区的含义及表现与分布,面临的主要问题。

水平2:结合资料,指出我国主要生态脆弱区及其环境与发展问题。

水平3:根据资料,归纳我国主要土地退化区土地退化的原因、危害及治理措施。

水平4:根据资料,探讨世界典型生态脆弱区生态问题的成因及治理措施。

人地协调观:通过探讨生态脆弱区产生的人为原因,提出治理措施,树立人地和谐发展的理念。

综合思维:综合分析生态脆弱的成因、影响及治理措施。

区域认知:生态脆弱区的分布及区域地理环境特征。

地理实践力:通过观察、调查等方法了解身边生态问题发生原因,并探究治理措施。

一生态脆弱区1.生态脆弱区(1)概念:01弱、02恢复的地区,主要分布在干湿交替、03农牧交错、水陆交界、森林边缘、04沙漠边缘等地区。

(2)05稳定性较差,一旦其稳定性被打破,土地易退化。

2.土地退化(1)06人类活动的影响,土地出现质量下降、07生产力降低的过程。

(2)表现:08土地沙化、石漠化、土壤侵蚀、09土壤盐碱化、土壤肥力下降等。

3.我国的生态脆弱区(1)特征:面积10大,类型11多,分布广。

(2)典型地区及表现南方喀斯特地区的12石漠化和北方农牧交错带的土地退化。

1.判断正误。

(1)降水多的地区不存在生态脆弱区。

(×)(2)荒漠化会造成土地退化。

(√)(3)土壤盐碱化的主要原因是人类不合理的灌溉。

(√)2.土地退化表现中,不包括()A.土地沙化B.土壤侵蚀C.土壤肥力下降D.土地被占用答案 D解析土地退化主要表现为土地沙化、石漠化、土壤侵蚀、土壤盐碱化、土壤肥力下降等。

3.从气候条件来说,哪些地区易出现土壤盐碱化?提示降水较少,蒸发旺盛的地区,如我国西北地区、华北地区。

二北方农牧交错带的土地退化及原因1.地理位置(1)过渡性的地理位置:01农区与牧区的过渡地带,02半湿润区与半干旱区的过渡地带。

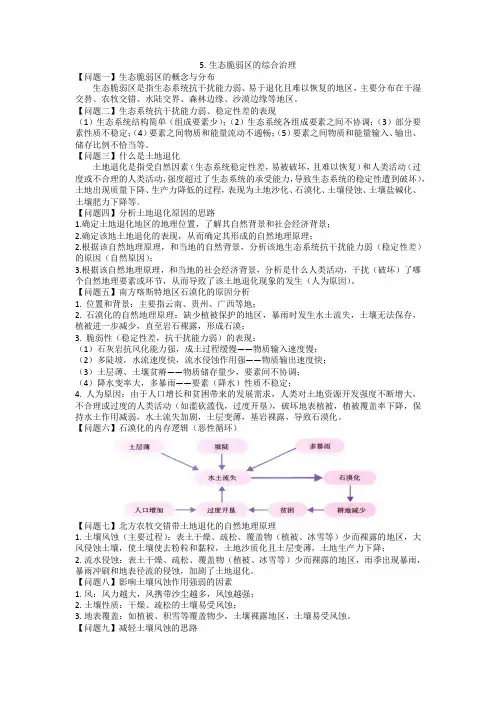

5.生态脆弱区的综合治理【问题一】生态脆弱区的概念与分布生态脆弱区是指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区,主要分布在干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等地区。

【问题二】生态系统抗干扰能力弱、稳定性差的表现(1)生态系统结构简单(组成要素少);(2)生态系统各组成要素之间不协调;(3)部分要素性质不稳定;(4)要素之间物质和能量流动不通畅;(5)要素之间物质和能量输入、输出、储存比例不恰当等。

【问题三】什么是土地退化土地退化是指受自然因素(生态系统稳定性差,易被破坏,且难以恢复)和人类活动(过度或不合理的人类活动,强度超过了生态系统的承受能力,导致生态系统的稳定性遭到破坏),土地出现质量下降、生产力降低的过程,表现为土地沙化、石漠化、土壤侵蚀、土壤盐碱化、土壤肥力下降等。

【问题四】分析土地退化原因的思路1.确定土地退化地区的地理位置,了解其自然背景和社会经济背景;2.确定该地土地退化的表现,从而确定其形成的自然地理原理;2.根据该自然地理原理,和当地的自然背景,分析该地生态系统抗干扰能力弱(稳定性差)的原因(自然原因);3.根据该自然地理原理,和当地的社会经济背景,分析是什么人类活动,干扰(破坏)了哪个自然地理要素或环节,从而导致了该土地退化现象的发生(人为原因)。

【问题五】南方喀斯特地区石漠化的原因分析1. 位置和背景:主要指云南、贵州、广西等地;2. 石漠化的自然地理原理:缺少植被保护的地区,暴雨时发生水土流失,土壤无法保存,植被进一步减少,直至岩石裸露,形成石漠;3. 脆弱性(稳定性差,抗干扰能力弱)的表现:(1)石灰岩抗风化能力强,成土过程缓慢——物质输入速度慢;(2)多陡坡,水流速度快,流水侵蚀作用强——物质输出速度快;(3)土层薄、土壤贫瘠——物质储存量少,要素间不协调;(4)降水变率大,多暴雨——要素(降水)性质不稳定;4. 人为原因:由于人口增长和贫困带来的发展需求,人类对土地资源开发强度不断增大,不合理或过度的人类活动(如滥砍滥伐,过度开垦),破坏地表植被,植被覆盖率下降,保持水土作用减弱,水土流失加剧,土层变薄,基岩裸露,导致石漠化。

生态脆弱区的综合治理教案一、教学目标1.了解生态脆弱区的概念和特征,认识生态脆弱区综合治理的重要性。

2.掌握生态脆弱区综合治理的基本原则和方法。

3.了解生态脆弱区综合治理实践案例,提高学生对实际问题的解决能力。

二、教学内容1.什么是生态脆弱区2.生态脆弱区的特征3.生态脆弱区综合治理的基本原则和方法4.生态脆弱区综合治理实践案例分析三、教学过程1.什么是生态脆弱区(1)引入:介绍地球上各种自然环境,其中有些地方因为各种原因而变得极其薄弱,这就是我们今天要讲述的“生态脆弱区”。

(2)定义:讲解“生态脆弱区”的概念和定义,包括地质环境、气候条件、水资源等方面。

(3)分类:根据不同的分类标准,将“生态脆弱区”分成不同类型。

2. 生态脆弱区的特征(1)地理环境:介绍生态脆弱区的地理环境,包括地形、气候、水资源等方面。

(2)生物多样性:介绍生态脆弱区的生物多样性,包括植物、动物等方面。

(3)资源短缺:讲解生态脆弱区的资源短缺问题,包括水资源、土地资源等方面。

3. 生态脆弱区综合治理的基本原则和方法(1)基本原则:介绍生态脆弱区综合治理的基本原则,包括可持续发展、保护优先、综合治理等方面。

(2)方法措施:讲解生态脆弱区综合治理的方法措施,包括植树造林、防沙治沙、水土保持等方面。

4. 生态脆弱区综合治理实践案例分析(1)案例一:黄河流域退化湿地治理介绍黄河流域退化湿地治理的过程和成效,让学生了解到实践中存在的问题和挑战。

(2)案例二:西藏高寒草原保护与恢复介绍西藏高寒草原保护与恢复的过程和成效,让学生了解到实践中存在的问题和挑战。

四、教学方法1.理论讲解与案例分析相结合的教学方法。

2.小组讨论与展示的教学方法。

3.互动式教学方法,鼓励学生积极参与课堂互动。

五、教学评价1.通过课堂小组讨论和展示,检验学生对生态脆弱区综合治理的掌握程度。

2.通过期末考试,检验学生对生态脆弱区综合治理知识的掌握程度。

生态脆弱区的综合治理研讨记录内容一、前言生态脆弱区是指由于自然环境条件恶劣、人类活动干扰等原因导致生态系统功能退化,生态环境质量下降,地质灾害频发的区域。

针对生态脆弱区的治理已成为当今社会关注的焦点。

本文旨在探讨生态脆弱区的综合治理方法,并提出可行性建议。

二、背景分析1. 生态脆弱区的定义及特点生态脆弱区是指由于自然环境条件恶劣、人类活动干扰等原因导致生态系统功能退化,生态环境质量下降,地质灾害频发的区域。

其特点包括水土流失严重、植被覆盖度低、土地沙化严重等。

2. 生态脆弱区治理的必要性生态脆弱区治理是保障国家安全和人民福祉的必要措施。

首先,它能够减少自然灾害造成的损失和影响;其次,它能够提高当地居民的生产和生活水平;最后,它能够促进经济可持续发展。

三、生态脆弱区治理的现状1. 生态脆弱区治理的成效近年来,我国对生态脆弱区进行了大力治理,取得了明显成效。

例如,在黄土高原地区,通过植树造林、草畜平衡等措施,有效防止了水土流失和沙漠化;在西藏等地区,通过开展退耕还林还草工程,提高了土地覆盖率和生态环境质量。

2. 生态脆弱区治理面临的问题尽管生态脆弱区治理取得了一定成效,但仍然存在许多问题。

例如,在某些地区,由于资金不足和技术水平不高等原因,治理效果并不明显;另外,在某些地区,由于政策制定不够科学、执行不到位等原因,导致治理工作难以推进。

四、生态脆弱区综合治理的方法与建议1. 植树造林植树造林是生态脆弱区治理中最为常见的方法之一。

通过植树造林可以增加植被覆盖率、改善土壤质量、防止水土流失等。

同时,植树造林还可以为当地居民提供经济收益。

2. 退耕还林还草退耕还林还草是针对农业生产对生态环境的破坏而提出的措施。

通过退耕还林还草可以增加植被覆盖率、改善土壤质量,减少农业生产对环境的影响。

3. 生态补偿机制建立生态补偿机制是保护生态环境的重要手段之一。

通过建立生态补偿机制,可以鼓励当地居民积极参与生态环境保护工作,并为他们提供经济收益。

第36讲生态脆弱区的综合治理综合测试一、选择题日前,习总书记强调确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。

读我国贫困县分布与生态脆弱区关系图,完成1~2题。

1.我国贫困县与生态脆弱区的描述正确的是()A.东部经济地带没有贫困县B.生态脆弱区人口分布稀少C.生态脆弱区自然条件恶劣D.生态脆弱区易连片出现贫困县2.关于我国生态脆弱区,说法正确的是()A.甲地主要是过度放牧导致生态脆弱B.乙地退耕还林是改善生态脆弱的重要手段C.丙地地表水短缺是生态脆弱的主要原因D.全球气候变化对丁地生态没有影响答案 1.D 2.B解析第1题,读图可知在渤海湾的西北附近有贫困县存在的,该区域属于东部经济地带,故A项错误;读图可知在浙江和江西等区域有一定量的生态脆弱区的分布,该区域的人口并不稀少,故B项错误;结合所学知识可知在浙江和江西等区域的生态脆弱区的自然条件还是比较优越的,故C项错误;读我国贫困县分布与生态脆弱区关系图可知生态脆弱区的贫困县的数量往往比较多,因此可知生态脆弱区易连片出现贫困县,故D项正确。

第2题,读图可知甲地位于东北平原的农耕地带,该区域的生态脆弱主要是由于过度农垦导致的,故A项错误;读图结合所学知识可知乙区域多低山丘陵,地形起伏较大,且该区域降水比较多,水土流失比较严重,因此可知乙地退耕还林进行水土保持是改善生态脆弱的重要手段,故B项正确;读图可知丙地区位于我国西南,该区域喀斯特地貌广布,石漠化比较严重,严重的石漠化是该区域生态环境脆弱的主要原因,故C项错误;丁地区气候干旱,全球气候变暖会使得丁区域蒸发加剧,荒漠化等生态问题更加严重,故D项错误。

(2020·济南二模)祖厉河是黄河的一级支流,流经黄土高原丘陵沟壑区,地形起伏较大。

20世纪70年代开始,流域开始大规模的生态治理,特别在研究区内,采用生物措施与工程措施相结合,水土保持效果显著。

读祖厉河流域图和研究区内不同时段年降水量和输沙量平均值统计表格,完成3~4题。

生态脆弱区的综合治理生态脆弱区一、生态脆弱区●概念:指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区。

生态脆弱区也叫做生态交错带,是两种不同类型生态系统的交错地带。

●分布:分布在干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等地区。

●环境问题表现:土地退化、水资源短缺、生物多样性减少、自然灾害频发等。

土地退化表现土地沙化:由于土壤侵蚀,表土失去细粒(粉粒、黏粒),而逐渐沙质化,或由于流沙(泥沙)入侵导致土地生产力下降,土地沙化大面积蔓延会形成荒漠化。

石漠化:因水土流失而导致的地表土壤损失,基岩裸露,土地丧失农业利用价值和生态环境退化的现象,多发生在石灰岩地区。

土壤侵蚀:是指土壤或其他地面组成物质,在水力、风力、冻融、重力等外营力作用下,被剥蚀、破坏、分离、搬运和堆积的过程。

分为水力侵蚀、风力侵蚀、冻融侵蚀、重力侵蚀等。

土壤盐碱化:指土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表,水分蒸发后,使盐分积累在表层土壤中的过程。

是指易溶性盐分在土壤表层积累的现象或过程,也称盐碱化土壤肥力下降:土壤能够提供作物生长所需的各种养分的能力下降。

我国的生态脆弱区喀斯特山地石漠化生态脆弱区贫困与石漠化总结伴出现,国家级三大集中连片贫困区,分别是乌蒙山贫困区、武陵山贫困区及滇黔桂石漠化贫困区,都与其本地喀斯特石漠化分布有关。

基本特点:面积大、类型多、分布广。

分布地区:干旱半干旱区、南方丘陵区、西南山区、青藏高原及东部沿海水路交接地区中国生态环境脆弱形势和危急区分布图北方农牧交错带的土地退化及原因一、北方农牧交错带的位置和范围二、北方农牧交错带土地退化的自然原因问题(1)鄂尔多斯的降水有什么特征?鄂尔多斯的年平均降水量大多在300--400毫米;降水的季节变化大,且多以暴雨形式出现在夏季;降水年际变化也大。

北方农牧交错带:降水量具有临界性且变率大问题(2)鄂尔多斯降水的变化特征如何影响该地的土地退化?暴雨集中,不仅降低了水分利用率,还造成强烈的土壤侵蚀;降水量的年际变化也比较大,降水量少的年份往往出现旱灾,加剧土地退化。