采区巷道布置分析

- 格式:ppt

- 大小:8.72 MB

- 文档页数:222

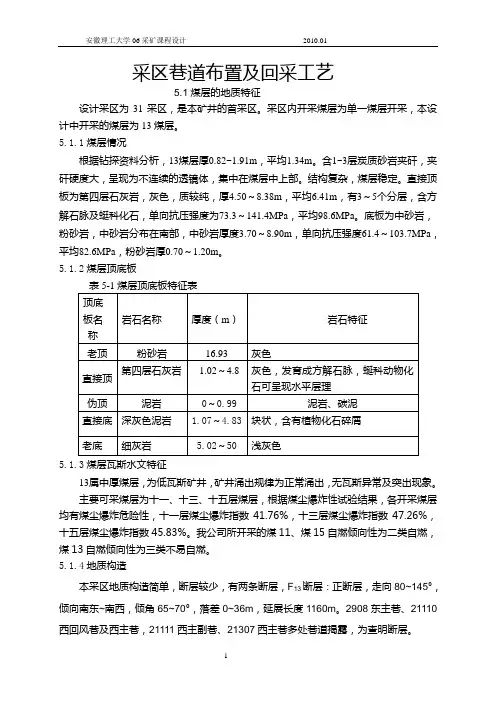

采区巷道布置及回采工艺5.1煤层的地质特征设计采区为31采区,是本矿井的首采区。

采区内开采煤层为单一煤层开采,本设计中开采的煤层为13煤层。

5.1.1煤层情况根据钻探资料分析,13煤层厚0.82~1.91m,平均1.34m。

含1~3层炭质砂岩夹矸,夹矸硬度大,呈现为不连续的透镜体,集中在煤层中上部。

结构复杂,煤层稳定。

直接顶板为第四层石灰岩,灰色,质较纯,厚4.50~8.38m,平均6.41m,有3~5个分层,含方解石脉及蜓科化石,单向抗压强度为73.3~141.4MPa,平均98.6MPa。

底板为中砂岩,粉砂岩,中砂岩分布在南部,中砂岩厚度3.70~8.90m,单向抗压强度61.4~103.7MPa,平均82.6MPa,粉砂岩厚0.70~1.20m。

5.1.2煤层顶底板5.1.3煤层瓦斯水文特征13属中厚煤层,为低瓦斯矿井,矿井涌出规律为正常涌出,无瓦斯异常及突出现象。

主要可采煤层为十一、十三、十五层煤层,根据煤尘爆炸性试验结果,各开采煤层均有煤尘爆炸危险性,十一层煤尘爆炸指数41.76%,十三层煤尘爆炸指数47.26%,十五层煤尘爆炸指数45.83%。

我公司所开采的煤11、煤15自燃倾向性为二类自燃,煤13自燃倾向性为三类不易自燃。

5.1.4地质构造本采区地质构造简单,断层较少,有两条断层,F13断层:正断层,走向80~145°,倾向南东~南西,倾角65~70°,落差0~36m,延展长度1160m。

2908东主巷、21110西回风巷及西主巷,21111西主副巷、21307西主巷多处巷道揭露,为查明断层。

F13-1断层:正断层,走向62~72°,倾向南东,倾角70°,落差0~12m,延展长度700m。

21110西主巷、21111西主副巷及21307西主巷揭露,为查明断层。

5.2 采区巷道布置及生产系统5.2.1采区基本系数带区划分设计采区采用条带式俯斜采煤法开采。

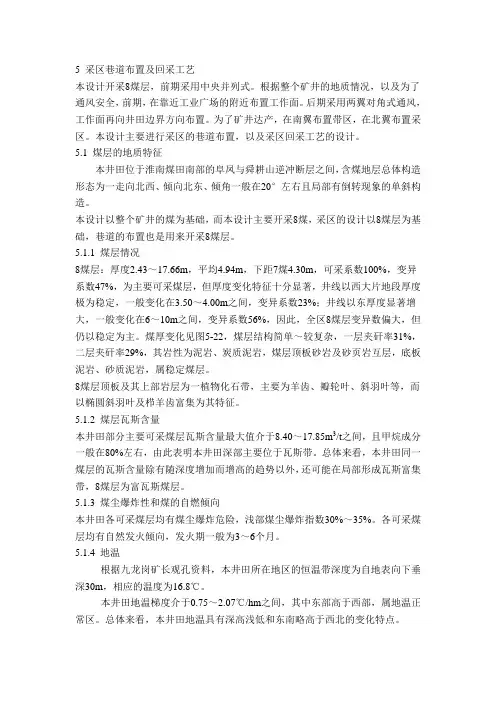

5 采区巷道布置及回采工艺本设计开采8煤层,前期采用中央并列式。

根据整个矿井的地质情况,以及为了通风安全,前期,在靠近工业广场的附近布置工作面。

后期采用两翼对角式通风,工作面再向井田边界方向布置。

为了矿井达产,在南翼布置带区,在北翼布置采区。

本设计主要进行采区的巷道布置,以及采区回采工艺的设计。

5.1 煤层的地质特征本井田位于淮南煤田南部的阜凤与舜耕山逆冲断层之间,含煤地层总体构造形态为一走向北西、倾向北东、倾角一般在20°左右且局部有倒转现象的单斜构造。

本设计以整个矿井的煤为基础,而本设计主要开采8煤,采区的设计以8煤层为基础,巷道的布置也是用来开采8煤层。

5.1.1 煤层情况8煤层:厚度2.43~17.66m,平均4.94m,下距7煤4.30m,可采系数100%,变异系数47%,为主要可采煤层,但厚度变化特征十分显著,井线以西大片地段厚度极为稳定,一般变化在3.50~4.00m之间,变异系数23%;井线以东厚度显著增大,一般变化在6~10m之间,变异系数56%,因此,全区8煤层变异数偏大,但仍以稳定为主。

煤厚变化见图5-22,煤层结构简单~较复杂,一层夹矸率31%,二层夹矸率29%,其岩性为泥岩、炭质泥岩,煤层顶板砂岩及砂页岩互层,底板泥岩、砂质泥岩,属稳定煤层。

8煤层顶板及其上部岩层为一植物化石带,主要为羊齿、瓣轮叶、斜羽叶等,而以椭圆斜羽叶及栉羊齿富集为其特征。

5.1.2 煤层瓦斯含量本井田部分主要可采煤层瓦斯含量最大值介于8.40~17.85m3/t之间,且甲烷成分一般在80%左右,由此表明本井田深部主要位于瓦斯带。

总体来看,本井田同一煤层的瓦斯含量除有随深度增加而增高的趋势以外,还可能在局部形成瓦斯富集带,8煤层为富瓦斯煤层。

5.1.3 煤尘爆炸性和煤的自燃倾向本井田各可采煤层均有煤尘爆炸危险,浅部煤尘爆炸指数30%~35%。

各可采煤层均有自然发火倾向,发火期一般为3~6个月。

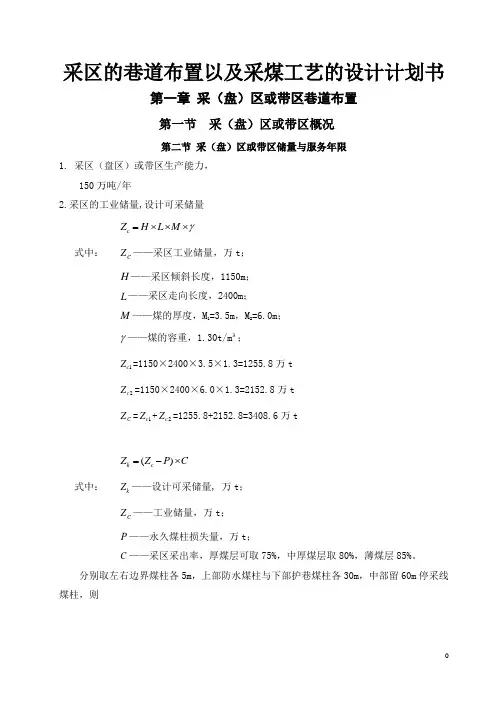

采区的巷道布置以及采煤工艺的设计计划书第一章 采(盘)区或带区巷道布置第一节 采(盘)区或带区概况第二节 采(盘)区或带区储量与服务年限1. 采区(盘区)或带区生产能力, 150万吨/年2.采区的工业储量,设计可采储量 γ⨯⨯⨯=M L H Z c式中: C Z ——采区工业储量,万t ;H ——采区倾斜长度,1150m ; L ——采区走向长度,2400m ; M ——煤的厚度,M 1=3.5m ,M 2=6.0m ; γ——煤的容重,1.30t/m ³;1c Z =1150×2400×3.5×1.3=1255.8万t2c Z =1150×2400×6.0×1.3=2152.8万t C Z =1c Z +2c Z =1255.8+2152.8=3408.6万tC P Z Z c k ⨯-=)(式中: k Z ——设计可采储量, 万t ;C Z ——工业储量,万t ; P ——永久煤柱损失量,万t ;C ——采区采出率,厚煤层可取75%,中厚煤层取80%,薄煤层85%。

分别取左右边界煤柱各5m ,上部防水煤柱与下部护巷煤柱各30m ,中部留60m 停采线煤柱,则对于3#煤层:%75%12.998.2152/)884.188.2152(/)(2222>=-=-=c c Z P Z C 则2#、3#均满足采区回采要求。

第三节 采区或带区内的再划分一、确定工作面长度煤层左右边界各有20m 的边界煤柱,上部留30m 防水煤柱,下部留30m 护巷煤柱。

因为该矿地质构造简单,煤层附存条件较好,瓦斯涌出量小,另外现代工作面长度有加长趋势,且采煤工艺选取的是较先进的综采。

结合我国实际情况以及考虑到设备选型及技术方面的因素,综采工作面长度一般为150~240m ,巷道宽度为4m ~4.5m,本采区选取4.5m ,且采区生产能力为150万t/a ,一个中厚煤层的一个工作面便可以满足生产要求。

采区巷道布置该采区走向(东西)长1500m,倾斜(北高,南低)900m,呈理想的矩形形状,煤的密度为1.5t/m3,为优质炼焦用煤。

采区瓦斯绝对涌出量为18m3/min,采区正常涌水量为20m3/h,煤层的自然发火期为12个月,煤尘没有爆炸性。

煤层顶板:伪顶为0.8m 厚的泥质页岩;直接顶为3.0m厚的粉砂岩;基本顶为80m厚的砬岩。

方案:1、采用单翼采区布置,采区上山为采区边界一侧或矿井中间布置。

即前上山或后上山布置。

沿边界布置3条上山,因为不清楚煤层厚度,暂时按厚煤层设计,即布置采区轨道上山,采区运输上山,采区回风上山,采区轨道上山和采区回风上山沿煤层顶板布置,采区运输上山沿煤层底板布置。

3条上山保护煤柱按25m设计,设20m边界保护煤柱。

2、区段设计:即900m倾斜分为4个区段,布置4个综采工作面,区段保护煤柱宽按15m 留设,采区边界保护煤柱按20m留设。

工作面长度约200m。

3、工作面因为不知道倾角、煤层底板等高线情况,暂时按走向布置。

除去3条上山和巷道宽度,停采线保护煤柱(40m),工作面推进长度约1350m左右。

4、按煤层顶底板情况,设计所有为矩形断面,净断面尺寸等有详细参数再行确定。

5、因为不知道是几层煤,是否多煤层联合布置,还是单一煤层开采,暂时按单一煤层布置,采区上山与工作面设计石门车场连接。

6、采区轨道上山、采区运输上山、采区回风上山用联络巷相连,设计相应风门并与总回风巷相连,采区轨道上山和采区运输上山与水平运输大巷通过石门相连。

3条上山上部设计采区绞车房,下部设计下部联络车场和采区水泵房。

采区轨道上山与回风上山设计采区变电所。

7、轨道上山和运输上山进风,回风上山回风。

8、。

煤矿开采中的巷道布置和采煤工艺研究1. 引言1.1 煤矿开采中的巷道布置和采煤工艺研究概述煤矿开采是煤炭资源利用的重要方式之一,而巷道布置和采煤工艺是煤矿开采中至关重要的环节。

在煤矿开采过程中,巷道布置的合理性直接影响到采煤效率和安全生产,而采煤工艺的选择和优化则决定了煤矿的生产效益和环境保护。

巷道布置的重要性体现在以下几个方面:巷道是连接井下各个工作面和设备的通道,对于煤矿的生产组织和管理起着至关重要的作用。

合理的巷道布置可以提高煤炭的采运效率,降低生产成本,提高矿井的产量和经济效益。

良好的巷道布置也可以改善井下工作环境,提高工人的劳动安全和健康。

对于采煤工艺而言,其基本流程包括准备工作、采煤作业、支护工作和运输等环节。

在传统的采煤工艺中,存在着诸多问题,包括采煤效率低、矸石排放多、矿山安全隐患大等。

对采煤工艺进行优化是煤矿开采的重要任务之一,旨在提高采煤效率,减少资源浪费,降低环保压力。

煤矿开采中的巷道布置和采煤工艺研究具有重要意义,对于提高煤炭资源的开采利用率、保障煤矿生产安全和环境保护具有重要作用。

深入研究和优化巷道布置和采煤工艺,具有重要的理论和实践价值,值得进一步探讨和研究。

2. 正文2.1 巷道布置的重要性巷道布置在煤矿开采过程中扮演着至关重要的角色。

正确的巷道布置不仅可以提高煤矿的开采效率,还可以保障矿工的安全。

合理的巷道布置可以有效地提高采煤机械和运输设备的运行效率。

通过科学规划巷道的长度、宽度和高度,可以确保机械设备顺利进出矿井,减少因工作空间限制而导致的操作困难和事故风险。

恰当的巷道布置还可以改善通风系统的效益。

煤矿采煤作业会释放大量尘埃和有害气体,合理设置巷道可以促进气流循环,及时排除有害气体,减少矿井内的污染和危险。

巷道布置也直接关系到人员疏散和救援的效率。

在紧急情况下,合理的疏散通道可以有效地保证矿工的生命安全,快速地将人员转移到安全地带。

巷道布置的重要性不言而喻,只有经过科学规划和合理设计,煤矿开采作业才能顺利进行,确保矿工和煤矿设施的安全。

浅谈采区巷道联合布置中图分类号:td822.2 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)07-0318-011 采区巷道布置的基本要求采区巷道布置是否合理,直接影响矿井的生产技术的发挥效能,关系到工作面,采区甚至整个矿井的生产效益、科学合理的采区巷道布置应满足以下的基本要求:第一,利于矿井优化集中生产。

采区能力应能满足矿井能力的需求,并有较大的增产活力。

第二,必须具备完善的生产系统,如运输、通风、排水、排矸、行人、材料运输、供电、压风、贮煤等。

各个系统要利于机械作业效能的充分发挥,并尽最大可能采用新技术、新装备,创造出优越条件。

第三,要求技术先进、经济合理。

尽量减少设备台数、简化生产系统、减少掘进率(特别是减少岩巷掘进率)。

第四,要求合理留设各类保护煤柱,尽可能提高采区回采率。

第五,要符合《煤矿安全规程》和其它的相关规定的要求,保煤矿安全生产。

2 影响采区巷道布置的因素对采区巷道布置的影响因素很多:有生产能力、设备状况、围岩性质、地质构造、顶板类型、采区涌水、采煤方法都影喻采区巷道布置。

但决定采区巷道布置形式的主要因素有以下三个方面:第一,煤层层数和各煤层的间距。

如系单一煤层或煤层群间距较大时则形成单一煤层的布置方法,如系近距离煤层群则采用联合布置形式。

第二,煤层倾角。

缓倾斜、倾斜煤层的巷道布置与急倾斜煤层相比有显著的差异。

第三,煤层厚度。

因我矿属薄及中厚煤层,适合联合布置。

3 采区联合布置的优点:用一组共用的巷道来开采近距离煤层群时叫采区联合布置。

采区共同巷道包括:采区上(下)山、分阶段巷道和采区峒室。

共用巷道通常开掘在煤层群最下面的薄煤层内或煤层群下面的底板岩石中。

共用的采区上(下)山或分阶段巷道用石门或溜煤眼与各煤层联结。

当煤层层数较多,层间距各自不同时,往往把相近的几个煤层分为若干组,每个组共用一套巷道,这样的布置方式口l{分组联合布置。

采区联合布置是巷道布置的一项重要改进。

显德汪矿四采区巷道布置方案分析作者:姜鑫来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2013年第06期摘要:文章结合显德汪煤矿四采区地质地貌和水文地理特点,从综采施工的合理性与经济性出发,提出巷道布置方案,并作详细解析,为同类综采工作提供有价值的资料和实践经验。

关键词:显德汪煤矿水文地质巷道布置1 区域概况四采区范围东至井田边界及新村村庄煤柱线,北至井田边界,西至F11断层,南至显德汪与东风井煤柱线。

四区上部1#煤开采完,根据1#煤揭露情况,本区北部构造较简单,东南部构造较复杂。

采区北部有新村村庄,南部有温庄、显德汪村及本矿工业广场。

地表由第四系地层所覆盖,呈沟岭状地形。

紫牛湾小溪流经本区地表,为季节性小溪,仅雨季有水。

区内共有钻孔23个。

其中钻孔CK114终孔层位2#煤底;显7钻孔9#煤断失,钻孔1120未封孔,钻孔715、716封孔不合格,钻孔718、1118封孔不可靠,沙18钻孔封孔情况不明。

其余情况详见钻孔附表。

根据钻孔资料,本区9#煤煤层厚度1.16-4.34m,平均3.03m,全区可采。

本区9#煤位于显德汪向斜轴部附近,大体为一向斜构造。

向斜轴呈NNE向。

区内岩层走向变化大,北部由NE 向转向NW向,东南部以近似SN向为主。

倾角北部较缓,中南部较陡。

本区9#煤-200以上水平有基础储量612.4万吨,储量489.9万吨。

2 区域地质及水文地质概述2.1 地层特征本区及附近巷道所揭露的地层主要有二叠系下石盒子组(P1x)、山西组(P1s)及石炭系太原组(C3t)。

该套地层主要由细砂岩、粉砂岩、灰岩及砂质泥岩、泥岩组成。

本区主要标志层为大青灰岩、本溪灰岩。

大青灰岩:深灰色,质硬,厚度较稳定,平均4.6m,全区发育。

本溪灰岩:由灰岩夹煤组成,灰岩灰~深灰色,中厚层状。

2.2 地质构造2.2.1 褶曲。

本区主要位于显德汪向斜轴部附近,大体为一向斜构造。

向斜轴呈NNE向。

总的构造特征为北部构造条件相对简单,南部和东部复杂。

采区巷道布置1.采区巷道布置根据煤层的赋存条件及矿井的开拓方式,以一个水平开拓全井田,水平标高+1169m。

全矿井划分为东西两翼,共八个采区,西翼划分为六个采区,每个煤层划分为三个采区;东翼划分为两个采区,每个煤层划分为一个采区。

采用走向长壁后退式采煤方法。

按照煤层开采顺顺序由上至下的原则,首先开采一采区。

首采区为一采区,呈单斜构造,地质构造复杂程度属中等类型,开采C2煤层,煤层发育较好,煤层倾角平均13°。

采区平均走向长约2000m,平均倾斜宽620m。

在采区中部布置三条上山,即采区运输上山、采区轨道上山和采区回风上山。

采区上山沿C2煤层布置。

采用双翼布置方式,首采工作面布置在采区东翼,接替工作面布置在采区西翼。

(详见巷道布置平剖面图)。

采面采用走向长壁采煤法进行采煤。

煤流方向:工作面→运输顺槽→采区运输上山→煤仓→主平硐→地面。

材料流向:地面→主平硐→采区下部车场→一采区轨道上山→绕道→使用地点。

2、采区数目及工作面能力本矿井年生产能力为30万吨/年,以一个机采工作面达到生产能力。

年生产能力为:Q=L·M·B·R·C =150×1.07×1426×1.32×0.97×10-4=29.3(万t)掘进出煤按10%考虑,则矿井实际生产能力为32.2万t/a,满足30万t/a要求。

3、采区矸石及辅助运输1202运输巷掘进工作面(调度绞车)→2#绕道→一采区轨道上山(提升绞车)→采区下部车场→主平硐(蓄电池机车)→地面排矸场。

1202回风巷掘进工作面(调度绞车)→1#绕道→一采区轨道上山(提升绞车)→采区下部车场→主平硐(蓄电池机车)→地面排矸场。

4、大巷布置方式一、缓斜及其以上煤层的大巷布置方式这类大巷布置有3种基本方式,即单层布置、分组布置和集中布置。

1.单层布置(分煤层大巷与主要石门布置)单层布置的特点是在开采水平内,在各可采煤层中,或在煤层底板岩层中都布置大巷,各煤层单独布置采区,各煤层之间用主要石门联系。

由于各煤层单独布置采区,就每个采区而言,准备工程量较小,各分煤层大巷之间只开一条主要石门,石门的开拓工程量一般不大;由于建井时首先在上部煤层进行开拓准备,初期工程量较少;如果各分煤层大巷是沿煤层掘进,则施工速度较快,初期投资较少。

其缺点是,每个煤层均布置大巷,总的开拓工程量大和维护工程量大;大巷沿煤层布置,维护困难,维护费用高,煤柱损失大。

因此,在建国初期,煤层巷道支护技术不高时,它适用于煤层间距大,井田走向长度和服务年限短的中小型矿井。

2.集中布置(集中大巷与采区石门布置)集中布置的特点是在开采水平内只布置一条或一对集中大巷,用采区石门联系各煤层。

这种布置方式的大巷工程量较少;大巷一般布置在煤组底板岩层或最下部煤与岩石坚固的煤层中,维护容易;生产区域比较集中,有利于提高井下运输效率;由于以采区石门联系各煤层,可同时进行若干个煤层的准备和回采,开采顺序较灵活,开采强度,较大。

其缺点是矿井投产前要开掘主要石门、集中运输大巷和采区石门,煤系地层厚度大时,初期建井工程量较大,建井工期较长;每一采区都要开掘采区石门,煤层间距大时,采区石门总长度大。

故这种布置方式适用于井田走向长度大,服务年限长,煤层数目较多,层间距不大的矿井。

3.分组布置(分组集中大巷与主要石门布置)分组布置的特点是将煤层划分为若干分组,每个分组开掘十条集中大巷,分组内用采区石门联系,分组集中大巷之间用主要石门或分区石门联系。

这种布置方式总的巷道工程量较少;生产比较集中,大巷容易维护。

其缺点是总的石门长度较长。

因此,它适用于可采煤层数较多,层间距大小不等的矿井。

特别是由于井筒布置要求,当井底车场落在煤层组的上部或中间时,采用分组布置,初期工程量少,建井工期短。

矿井巷道布置及支护的措施摘要:主要探讨了采矿工程中巷道掘进的技术要点,提出了强化采矿工程巷道支护的几点技术措施,希望更好地确保整个采矿工程的巷道掘进与支护工作的安全高效运行。

关键词:巷道;掘进;支护技术在采矿工程中,相关人员有必要了解巷道掘进的施工方法和施工技术关键点,还要对各种支护方式了如指掌,如此才能使掘进支护相配套,才能使两者施工步伐保持一致,基于此,采矿工程整体过程才会安然无恙。

本文主要针对采矿工程巷道掘进和支护进行分析。

一、巷道布置1 截止2023年5月9日(2-3)12250下巷外部系统已掘进至测2点前36.5m,距巷道口处59m。

212250下巷外部系统继续以方位角159°、坡度-18°掘进83.5m后掘至(X=2568.000,Y=69824.311,Z=22.931。

)3.12250下巷车场开口坐标X=2583.796,Y=69818.247,Z=27.591,以方位角137°0′,坡度-15°掘进17.39m,方位角不变,平掘15.983m;再以方位角75°20′平掘30.922m后,再以方位角12°52′平掘44.428m。

4.12250下巷皮带头开口坐标X=2611.752,Y=69882.060,Z=22.931,以方位角255°20′坡度+7°59′掘进40.553m至12采区皮带下山上方。

5.12250下巷回风联络巷开口坐标X=2584.632,Y=69872.688,Z=22.931,以方位角276°39′以坡度-7°16′掘进114.84m后与12采区专回下山贯通。

6.12250下巷外段开口坐标X=2611.752,Y=69882.060,Z=22.931,,以方位角75°20′平掘10m,方位不变,以-15°掘进63.818至煤层顶板,方位不变、平掘12m,然后以-15°下坡掘进至煤层底板。

第一节采区巷道布置及采煤方法在煤矿开采中,采区巷道布置及采煤方法是决定煤矿开采效益的重要因素之一、良好的巷道布置和合适的采煤方法可以提高矿井的开采效率和安全性,降低成本,保证煤矿的持续生产。

本节将重点介绍采区巷道布置和采煤方法的相关内容。

采区巷道布置:1.采区巷道布置的原则:(1)合理布置:巷道布置应根据矿层结构、矿井地质条件、开采方法等因素进行科学布置,避免盲目开采,充分考虑巷道的通风和支护需求。

(2)安全可靠:巷道布置要避免高风渗透区、大型断层、矿压突出等危险地段,确保采区的安全稳定。

(3)经济合理:巷道布置要尽量减少开挖量,减少成本,提高效益。

同时,要考虑巷道的疏水排水和材料输送等要求。

2.常用的采区巷道布置方式:(1)单巷道布置:将采区划分为一个个独立的单巷道,每个巷道负责一个开采工作面。

这种布置适用于采高较低、矿层稳定的煤矿。

(2)双巷道布置:将采区划分为两条平行的巷道,分别负责进风和出风,提供必要的通风和人员、物资往来通道。

这种布置适用于采高较大、需要疏水排水和辅助支护的煤矿。

(3)多巷道布置:根据具体情况,将采区划分为三条或以上的巷道,以满足复杂的开采需求。

这种布置适用于复杂地质条件、矿井瓦斯较大的煤矿。

采煤方法:1.长壁采煤方法:长壁采煤方法是目前应用最广泛的采煤方法之一,适用于采高较大、煤层厚度较大的矿井。

其基本工艺流程为:首先在工作面上进行掘进,然后采用控制性爆破技术将煤体从煤层上下破碎,再通过采煤机将破碎的煤体切割下来,最后通过运输机和运输设备将煤炭运出井口。

长壁采煤方法效率高,产煤率大,但对于采煤机性能、支护设备和通风系统要求较高。

2.直接煤矿压采煤方法:直接煤矿压采煤方法是通过矿井压力将煤体从煤层上下破碎并压入控制性房间,然后通过运输设备将煤炭运出井口的采煤方法。

这种采煤方法适用于煤层薄、煤层软弱、瓦斯含量高的矿井。

直接煤矿压采煤方法具有较高的安全性,但产煤率较低,支护设备要求较高。