西太平洋副热带高压与中国气温变化的相关性分析

- 格式:pdf

- 大小:924.60 KB

- 文档页数:4

西太平洋副热带高压与中国天气的关系西太平洋副高对我国天气的影响十分重要,夏半年更为突出,这种影响一方面表现在西太平洋副高本身;另方面还表现在西太平洋副高与其周围天气系统间的相互作用。

在西太平洋高压控制下的地区,有强烈的下沉逆温,使低层水汽难以成云致雨,造成晴空万里的稳定天气,时间长久了可能出现大范围干旱。

副高是向我国大陆输送水汽的重要系统。

我国降水的水汽来源,虽然主要依靠西南气流从印度洋输送来,而太平洋副高的位置、强度和活动,不仅对西南气流的水汽输送有关,而且还影响着它南侧的东南季风从太平洋向大陆输送来的水汽。

同时,西太平洋副高的北侧是沿副高北上的暖湿空气与中纬度南下的冷空气相交绥的地带,往往形成大范围的阴雨天气,是我国大陆地区的重要降水带。

因而我国降水带的南北移动同西太平洋副高的季节活动相一致,通常降雨带位于副高脊线以北约5-8个纬度。

每年2-4月,副高脊线稳定在18-20N间时,我国华南地区出现连续低温阴雨天气。

6月副高脊线北跳越过20N,稳定在20一25N 间,降水带位于长江下游和日本一带,正是梅雨季节开始的时期。

由于每年副高的势力强弱不同,北进快慢有别,梅雨期的长短和入梅、出梅的早晚都有很大差异。

梅雨可以出现在5-7月间的各个时段。

出现在5月的梅雨称为早梅雨出现在6-7月的梅雨称正常梅雨。

一般在6月中旬前后入梅,7月上旬出梅,梅雨期平均约20天。

造成梅雨期连续降雨过程的天气系统,主要是准静止锋、切变线和西南低涡。

这些系统在长江中下游地区的连续出现或缓移、停滞,都能造成大面积的洪涝。

到7月份,副高脊线再次北跳,降雨带从长江流域推移到黄淮流域。

长江中、下游的梅雨结束,开始被西太平洋副高所控制,天气变得炎热少雨。

如果副高强大,控制时间长久,将造成严重干旱现象。

从7月底到8月初,高压脊线进一步越过30°N,雨带也北移至华北、东北地带。

9月上旬,高压脊线开始向南回跳,雨带也自北南移。

上述情况仅仅是西太平洋副高活动对我国天气影响的一般规律。

再论夏季西太平洋副热带高压的西伸北跳再论夏季西太平洋副热带高压的西伸北跳夏季西太平洋副热带高压(以下简称副高)是气象学中一个重要的气候系统,常常引起人们的关注。

其主要特征是夏季西伸北跳,对全球气候和天气产生广泛影响。

本文将对夏季副高的形成机制和西伸北跳现象进行讨论,并探讨其对我国的影响及应对措施。

夏季副高形成的主要原因是受气候系统的控制,如季风环流和洋流热力作用。

副高的形成需要一系列的气候条件的共同作用。

首先,夏季西太平洋副热带高压系统是季风环流的核心,与我国东南沿海的季风相互作用密切。

其次,地球表面海温分布在副高形成过程中起到关键作用。

夏季副高形成的一个重要时期是太平洋暖池的发展期,此时海温的升高提供了充足的热能,助力副高的形成。

另外,副高的形成还与太平洋副热带急流、南海副热带急流和西太平洋季风环流等相互作用产生的位涡和涡度场有关。

这些气候条件之间的复杂相互关系共同作用,使得副高形成并表现出其特有的西伸北跳现象。

夏季副高的西伸北跳是副高的重要特征之一,经常引起人们的关注。

通常情况下,夏季副高的中心位置在西太平洋,但随着温度的升高和环流的变化,副高会向西伸展,向北跳动。

西伸北跳的现象具有周期性,周期一般为10-20天。

这种现象的发生与大气环流的相互作用密切相关。

副高的西伸北跳对气候和天气产生了广泛影响。

首先,在副高西伸期间,赤道低压带向北推移,南海、东南亚和我国南部地区进入副热带高压的控制下,天气晴好,气温升高。

其次,副高西伸北跳会导致台风路径发生变化,造成我国沿海地区的夏季台风增多。

此外,副高西伸北跳还会对我国农业和水资源的分配产生影响,可能导致干旱和洪涝等灾害的发生。

面对夏季副高形成和西伸北跳现象的挑战,我国应采取相应的应对措施。

首先,要加强研究和监测副高的形成和变化过程,提高对其的预测能力。

通过建立有效的气象观测网络,收集和分析各种气象数据,精确预测副高的西伸北跳现象,为灾害预防和减轻工作提供依据。

副热带高压结构特征及其对中国气候的影响作者:陈甜水文3班0808220706摘要:副热带高压是低纬度最重要的大型环流系统,它的活动不仅读一低纬度的环流和天气的变化起着极大作用,而且对中高纬度环流的演变亦有显著影响。

此外副热带高压是影响中国的主要天气系统之一,特别是西太平洋副热带高压的进退与中国夏季旱涝有极密切的关系,因此研究副热带高压,无论在天气学理论上还是预报实践上都有重要意义。

关键字:西太平洋副高结构特征变动中国天气气候影响1.副热带高压概述副热带高压是常年存在的永久性气压系统,但其强度和位置冬夏不同。

平均而言北半球副热带高压的强度在暖季要比冷季强大的多,尤其在盛夏时期最为强大,其面积几乎占整个北半球面积的1/5~1/4;在暖季较冷季的位置更偏西而纬度更偏高。

在南半球的情况正好相反,副热带高压的强度在暖季反较冷季为弱,在暖季比在冷季其位置虽也有偏于高位的现象,但不是像北半球那样偏西而是偏东。

事实上,即使在同一季节、同一月份中,我们看到的副热带高压,常常是时而强度增大或范围扩大或西伸北进,时而又强度减弱或范围缩小或东退南移,而且一个副热带高压单体有时分裂为几个闭合中心,有时又发生合并现象。

总之,副热带高压平均而言是稳定少动,但逐日变化还是大的。

2.副热带高压的形成于维持副热带高压的形成过程复杂,原因是多方面的。

但其生成的最基本最主要的原因是地球自转及各纬度太阳辐射分布的不均匀性所致。

首先是,赤道附近低纬度地区空气受热上升至高空后,向高纬度方向流动。

由于地转偏向力的作用,向北的气流发生向右偏转产生西风,到达维度越高,西风分量越大,向北的风速就越小。

向北风速随纬度增高而减小的结果便造成空气质量的水平辐合,致使地面气压升高,而在副热带高空水平辐合最强,由此在副热带地区形成高压。

由于质量连续的关系和辐射冷却的原因,高掏空向北流的空气在副热带高压区内不断下沉,以补偿地面因辐射而外流的空气这就是副热带高压形成过程的一个方面。

西太平洋副热带高压位置和强度的变动对中国气候的影响摘要:副高是影响中国的主要天气系统之一,特别是西太平洋副高的进退与中国夏季旱涝有极密切的关系。

在它的控制下将产生干旱、炎热、无风天气。

它还通过与周围天气系统相互作用形成其它类型的天气。

因而,西太平洋副高的位置、强度的变化对我国东部的雨季、旱涝以及台风路径等产生重要影响。

关键字:西太平洋副高位置强度变动中国天气气候影响1、副高概述西太平洋副高是指出现在西太平洋(180度以西洋面)副热带地区的暖性深厚高压。

副高具有明显的季节位移,冬季位置偏南,夏季偏北,南北变化约为20度,这种位移对中国气候的影响很大。

平均而言北半球副高的强度在暖季要比冷季强大的多,尤其是在盛夏最为强大,其面积几乎占整个北半球面积的1/5~1/4,在暖季较冷季的位置更偏西而维度更偏高。

在南半球的情况正好相反。

因而西太平洋副高是对我国夏季天气影响最大的一个天气系统。

它的位置和强度变动都对我国雨带的进退造成较大影响。

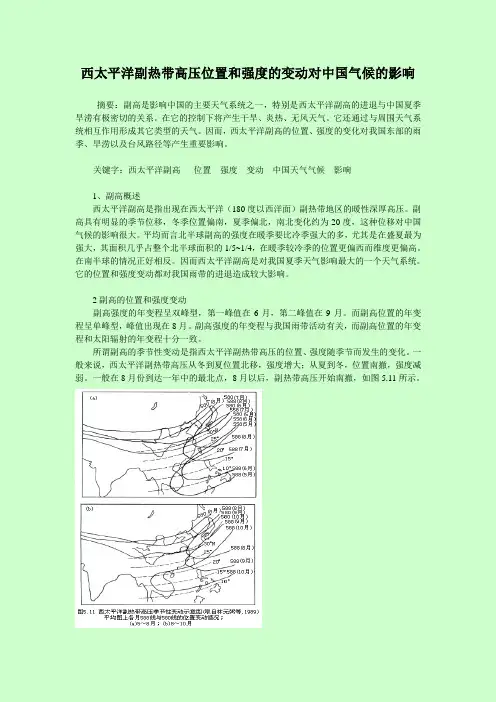

2副高的位置和强度变动副高强度的年变程呈双峰型,第一峰值在6月,第二峰值在9月。

而副高位置的年变程呈单峰型,峰值出现在8月。

副高强度的年变程与我国雨带活动有关,而副高位置的年变程和太阳辐射的年变程十分一致。

所谓副高的季节性变动是指西太平洋副热带高压的位置、强度随季节而发生的变化。

一般来说,西太平洋副热带高压从冬到夏位置北移,强度增大;从夏到冬,位置南撤,强度减弱。

一般在8月份到达一年中的最北点,8月以后,副热带高压开始南撤,如图5.11所示。

需要强调的是,副热带高压一年中北进与南撤过程并不是匀速进行的,而是表现为稳定少变、缓慢移动与跳跃三种形式。

平均而言,冬季副热带高压脊线在15°N附近,3、4月份开始缓慢北移,5~6月间(一般在6月中旬),出现第一次北跳,脊线北跳到20°N以北,并稳定在20°~25°N之间达一月左右。

到7月中旬,脊线再次北跳,越过25°N,在7月底或8月初,副高到达一年中的最北位置,9月以后,副高向南撤退。

西太平洋副热带高压与中国天气的关系西太平洋副高对我国天气的影响十分重要,夏半年更为突出,这种影响一方面表现在西太平洋副高本身;另方面还表现在西太平洋副高与其周围天气系统间的相互作用。

在西太平洋高压控制下的地区,有强烈的下沉逆温,使低层水汽难以成云致雨,造成晴空万里的稳定天气,时间长久了可能出现大范围干旱。

副高是向我国大陆输送水汽的重要系统。

我国降水的水汽来源,虽然主要依靠西南气流从印度洋输送来,而太平洋副高的位置、强度和活动,不仅对西南气流的水汽输送有关,而且还影响着它南侧的东南季风从太平洋向大陆输送来的水汽。

同时,西太平洋副高的北侧是沿副高北上的暖湿空气与中纬度南下的冷空气相交绥的地带,往往形成大范围的阴雨天气,是我国大陆地区的重要降水带。

因而我国降水带的南北移动同西太平洋副高的季节活动相一致,通常降雨带位于副高脊线以北约5-8个纬度。

每年2-4月,副高脊线稳定在18-20N间时,我国华南地区出现连续低温阴雨天气。

6月副高脊线北跳越过20N,稳定在20一25N 间,降水带位于长江下游和日本一带,正是梅雨季节开始的时期。

由于每年副高的势力强弱不同,北进快慢有别,梅雨期的长短和入梅、出梅的早晚都有很大差异。

梅雨可以出现在5-7月间的各个时段。

出现在5月的梅雨称为早梅雨出现在6-7月的梅雨称正常梅雨。

一般在6月中旬前后入梅,7月上旬出梅,梅雨期平均约20天。

造成梅雨期连续降雨过程的天气系统,主要是准静止锋、切变线和西南低涡。

这些系统在长江中下游地区的连续出现或缓移、停滞,都能造成大面积的洪涝。

到7月份,副高脊线再次北跳,降雨带从长江流域推移到黄淮流域。

长江中、下游的梅雨结束,开始被西太平洋副高所控制,天气变得炎热少雨。

如果副高强大,控制时间长久,将造成严重干旱现象。

从7月底到8月初,高压脊线进一步越过30°N,雨带也北移至华北、东北地带。

9月上旬,高压脊线开始向南回跳,雨带也自北南移。

上述情况仅仅是西太平洋副高活动对我国天气影响的一般规律。

西太平洋副高的调查1.副高概述太平洋副热带高压是常年存在的一个稳定而少动的暖性深厚系统。

太平洋副热带高压多呈东西扁长形状,中心有时有数个,有时只有一个。

一般冬季多为两个中心,分别位于东、西太平洋,分别称为西太平洋副高和东太平洋副高。

对我国的气候有较大影响的是西太平洋副高。

其强度和范围,冬夏都有很大不同,夏季,太平洋副热带高压特别强大,冬季,强度减弱,范围也缩小很多。

西太平洋副热带高压除在盛夏偶有南北狭长的形状外,一般长轴都呈西西南-东东北走向。

它的范围在500hp图上,用588等压线包围的面积来表示。

将副高的长轴称为副高的脊线,近似为东西分布,切割东北信风和西风带。

其中,脊线上最西边的点称为西伸脊点。

588线到达的最北边为副高的北界。

2.副高的内部结构温度:西太平洋副高为暖性高压场,脊中温度较高,暖中心和高压中心不重合,在底层存在一定的逆温现象。

湿度:由于高压对应的下沉气流,使得脊中比较干燥,在逆温层底部湿度较大,顶部湿度较小。

外围南北两侧对应上升气流,比较湿润。

风速:副高脊线部分气压梯度很小,水平风速也很小,可视为无风带。

在外围南北两侧气压梯度大,风速也较大。

南北两侧有急流,南侧为东风急流,北侧为西风急流。

垂直速度场:存在着大量的下沉气流。

卫星云图上副高控制的地区多晴朗无云,云带多分布在它的周围。

3.副高形成的原因如果不考虑地转偏向力,只考虑热力作用的话,地球会形成单圈环流,即赤道地区空气受热上升,到高空后向两极流去,在极地遇冷下沉,在地表向赤道流去。

但是由于地转偏向力的存在,空气在流动过程中位置发生偏移。

当来自赤道的高空空气流动到南北纬30度附近时,原本南北向气流受地转偏向力作用逐步转为稳定的自西向东流动,这支几乎沿平行纬度延伸方向流动的空气阻碍了高空的空气南北向流动,使得空气堆积,被迫下沉,于是形成副热带高压。

4.季节变化特征从面积上来看,冬天面积最小,夏季面积最大。

从西伸脊点所在经度来看,冬季为西进过程,春季到达最西,夏季到达最东,秋季表现为西进。

西太平洋副热带高压的季节内活动与变异研究进展西太平洋副热带高压(Western Pacific Subtropical High, WPSH)是位于西太平洋地区的大气环流系统,对于东亚的夏季降水、台风活动以及气候变化都有重要的影响。

近年来,关于WPSH的季节内活动与变异的研究进展迅速,为我们更好地理解这一气候系统的运行机制和预测未来的变化提供了重要的参考。

季节内活动是指WPSH在季节内的演变过程及其对气象环境的影响。

在西太平洋地区,WPSH在夏季表现为强盛,冬季减弱消散。

研究发现夏季WPSH的加强与暖水团的形成有关,而冬季减弱与冷水团的生成相对应。

夏季WPSH的加强会导致暖气流上升,形成台风季节,而冬季WPSH的减弱则会导致冷气流下沉,形成冬季降水不足的现象。

WPSH的活动与西太平洋地区的降水和气温密切相关。

研究发现,在夏季WPSH加强时,东亚地区的降水通常较少,气温较高。

而当WPSH减弱时,东亚地区的降水量会增加,气温相对较低。

这种相反的变化模式使得WPSH在东亚地区成为决定夏季气候的重要因素之一。

WPSH的变异研究是关于WPSH活动模式与其对外界影响的多样性研究。

研究发现,WPSH的变异主要表现在地理位置的变动、强度的变化以及持续时间的延长或缩短等方面。

例如,WPSH在东亚盛行期开始时间的提前或延后、结束时间的提前或推迟,都会对东亚地区的降水、气温产生重要影响。

同时,WPSH的强度变化也会对台风活动、风暴潮和海洋渔业等方面带来不同程度的影响。

近年来,研究人员通过利用卫星遥感观测、动力学和数值模拟等方法,对WPSH的季节内活动与变异进行了深入研究。

其中,卫星遥感观测提供了大范围、高时间分辨率的观测数据,为揭示WPSH季节内活动特征和演变规律提供了有效手段。

动力学和数值模拟则通过构建数学模型,模拟WPSH的形成、演化以及对环境的响应,进一步揭示了WPSH的活动机制和变异特征。

研究人员发现,在WPSH的交汇点上,存在西太平洋季风、副热带西风急流和副热带反气旋等多个系统的相互作用。

摘要利用1961年1月1日至2000年12月6日共40年我国551站的气温资料、国家气候中心气候系统诊断预测室74项1951年1月至2000年12月环流特征量资料以及ncep 1960年1月1日至2009年12月31日500 hpa再分析资料。

采用资料再分析处理后提取副高指数,然后用我国551站1961年1月至2000年12月的月气温分别与同期的月副高西伸脊点指数、月副高强度指数、月副高脊线指数求相关系数,并对结果作t检验,找出信度为95%以上的区域。

分析结果表明,西太平洋副热带高压与中国各地气温在年内和年际都确实存在较好的相关关系;在副高脊线附近,及由脊线向北直到副高北界,甚至北界以北的广大区域,副高越西伸、强度越强、脊线位置越北,当地气温越高;在副高北界以北约15~20个纬度处和副高脊线以南的区域,副高越西伸、强度越强、脊线位置越北,当地气温越低。

关键词副热带高压;气温;副高指数;相关性中图分类号 p467 文献标识码 a 文章编号 1007-5739(2016)01-0268-03yu tian-chong 1 zhang zhi-qi 2 qu hua-qian 3 sun fei-chi 1 tan zheng-hua 1 cui yao-peng 1(1 benxi meteorological bureau in liaoning province,benxi liaoning 117000;2 chaoyang meteorological bureau;3 huanren meteorological bureau)在南北半球的副热带地区,存在副热带高压带。

山脉的存在、海气相互作用、海陆热力差异、陆面过程,乃至海冰、冰川和积雪等外部强迫过程改变了大气的能量收支,造成了副热带高压带断裂为若干个区域高压中心,支配着副热带天气系统的运动和水汽的传输,强烈地影响着热带、副热带及其邻近地区的天气和气候变化,它也是影响中国持续异常的天气气候的主要大气环流系统之一。

西太平洋副热带高压位置和强度的变动对中国气候的影响西太平洋副热带高压(Western Pacific Subtropical High,简称WPSH)是指位于西太平洋地区的一个大气环流系统,形成于副热带地区,常年存在。

WPSH的位置和强度的变动对中国气候产生重要影响,主要表现在以下几个方面:1.夏季降水分布:WPSH主要控制中国夏季季风的变化,其位置和强度的变动直接影响中国的降水分布。

夏季WPSH强盛时,其辐合作用加强,会抑制东亚季风的北抬,导致南方降水偏多,北方降水偏少;而当WPSH变弱或偏离正常位置时,东亚季风有利于北抬,北方降水增多,而南方降水减少。

2.暴雨、洪涝和干旱事件:WPSH的位置和强度变动对中国的暴雨、洪涝和干旱事件具有重要影响。

当WPSH位置偏北或偏东时,副高脊线北挤和西伸,可导致南方地区出现持续性暴雨和洪涝;相反,当WPSH位置偏南或偏西时,南方地区则可能出现干旱。

3.气温和热浪事件:WPSH的位置和强度变动对中国夏季气温及热浪事件的发生也有影响。

WPSH强盛时,副高脊线坚挺且偏北,可导致南方炎热天气持续,北方气温偏高;反之,WPSH偏弱时,南方气温较为凉爽,北方气温相对较低。

4.台风路径和频次:WPSH的位置和强度变动还影响到西太平洋地区的台风生成和路径。

WPSH强盛时,传统的台风路径主要集中在东亚附近,如台湾和华南沿海;而WPSH相对较弱时,台风路径则更容易偏离中国沿海,向东北方向发展。

需要注意的是,WPSH的位置和强度变动受到多种因素的影响,主要包括海温 anomalies、环流波列活动、地表冷暖 anomalies等。

这些因素相互作用,共同决定了WPSH的位置和强度的变动,进而影响中国的气候。

此外,随着气候变化的加剧,WPSH的位置和强度的变动也可能会更加不稳定和复杂化,对中国气候的影响更具挑战性。

因此,需开展更多的研究以更好地理解WPSH的动态变化及其对中国气候的影响,以便更好地应对气候变化带来的挑战。

西太平洋副热带高压与中国天气的关系西太平洋副高对我国天气的影响十分重要,夏半年更为突出,这种影响一方面表现在西太平洋副高本身;另方面还表现在西太平洋副高与其周围天气系统间的相互作用。

在西太平洋高压控制下的地区,有强烈的下沉逆温,使低层水汽难以成云致雨,造成晴空万里的稳定天气,时间长久了可能出现大范围干旱。

副高是向我国大陆输送水汽的重要系统。

我国降水的水汽来源,虽然主要依靠西南气流从印度洋输送来,而太平洋副高的位置、强度和活动,不仅对西南气流的水汽输送有关,而且还影响着它南侧的东南季风从太平洋向大陆输送来的水汽。

同时,西太平洋副高的北侧是沿副高北上的暖湿空气与中纬度南下的冷空气相交绥的地带,往往形成大范围的阴雨天气,是我国大陆地区的重要降水带。

因而我国降水带的南北移动同西太平洋副高的季节活动相一致,通常降雨带位于副高脊线以北约5-8个纬度.每年2—4月,副高脊线稳定在18—20N间时,我国华南地区出现连续低温阴雨天气。

6月副高脊线北跳越过20N,稳定在20一25N间,降水带位于长江下游和日本一带,正是梅雨季节开始的时期。

由于每年副高的势力强弱不同,北进快慢有别,梅雨期的长短和入梅、出梅的早晚都有很大差异。

梅雨可以出现在5—7月间的各个时段。

出现在5月的梅雨称为早梅雨出现在6—7月的梅雨称正常梅雨。

一般在6月中旬前后入梅,7月上旬出梅,梅雨期平均约20天.造成梅雨期连续降雨过程的天气系统,主要是准静止锋、切变线和西南低涡。

这些系统在长江中下游地区的连续出现或缓移、停滞,都能造成大面积的洪涝。

到7月份,副高脊线再次北跳,降雨带从长江流域推移到黄淮流域。

长江中、下游的梅雨结束,开始被西太平洋副高所控制,天气变得炎热少雨。

如果副高强大,控制时间长久,将造成严重干旱现象。

从7月底到8月初,高压脊线进一步越过30°N,雨带也北移至华北、东北地带。

9月上旬,高压脊线开始向南回跳,雨带也自北南移。

上述情况仅仅是西太平洋副高活动对我国天气影响的一般规律.实际上,副高的南、北季节性移动经常出现异常,造成一些地区干旱;另一些地区水涝的反常天气。

西北太平洋副热带高压与我国夏天的天气、一、西北太平洋副热带高压简介:1、形成和结构赤道附近上升气流,到达高空后向南北两侧流动,受地转偏向力影响,变成纬向气流,在南北纬30°附近上空聚集下沉,在地面形成副热带高压带。

由于海陆热力的影响,副热带高压带常分裂成几个具有闭合中心的高压单体,主要位于海洋上,常年存在,夏季增强。

北太平洋副高多呈东西扁长形状,夏季有时是一个中心,位置在夏威夷群岛附近,故又称为夏威夷高压,有时分裂为东、西两个大单体,分别称为西北太平洋副热带高压和东北太平洋副热带高压。

影响我国天气的是北太平洋副热带高压西部的高压脊或着高压单体,统称为西北太平洋副热带高压,除在盛夏时偶呈南北狭长形状外,一般呈东西向的椭圆形。

2、位置和范围太平洋副热带高压在系统是个“庞然大物”,范围很大,在南北方向上往往有1000多千米,约跨10 个纬度,在东西方向上可达3000—4000千米以上,系统从地面到200hPa等压面(相当12千米)高空都表现得很清楚。

7月,西北太平洋副热带高压中心强度达1027hPa,比冬季位置偏北偏西,势力也强,其活动位置有多年变化:有的年份偏向平均位置的东南,有的年份偏向平均位置的西北,这种中心位置的变动必然会引起东亚甚至全球性气候振动。

3、气候特征在副热带高压的内部,由于空气下沉增温的缘故,地面炎热,日照强,少云,大气稳定,气候干燥。

北太平洋副热带高压的北面是中纬西风气流,西北侧边沿,是偏南暖湿气流(即夏季风)与北方南下冷空交绥的地带,气旋和锋面系统活动频繁,常常有大范围阴雨和暴雨天气,形成极锋雨带,是我国东部季风区的强降雨带。

这条雨带大致呈东西向,距离西北太平洋副高脊线以北5—8个纬度,南北宽约200—300千米,东西长却可达2000千米左右,梅雨季节横贯在长江中下游,向东一直可以伸展到日本,使得日本的梅雨也很明显。

西北太平洋副高是天气系统中的重要成员,与热带气旋、江淮梅雨、暴雨以及持续性高温干旱天气关系极为密切。

西太平洋副热带高压东西位置异常与华北夏季酷暑Ξ卫 捷 杨 辉 孙淑清(中国科学院大气物理研究所,北京,100029)摘 要 文中研究了副热带高压(副高)东西位置异常与中国东部地区夏季气温的关系。

发现两者之间有很高的正相关,当西太平洋副高偏西时,大片的北方地区气温会降低;而当副高偏东时,该地区的气温将偏高。

西太平洋副高东西位置的异常对应着亚洲太平洋地区的长波位置和强度的很大变化,从而影响到中国北方地区的气温。

更重要的是,副高西端位移所产生的扰动还会以波列的形式向极地和北美方向传播,从而从更大的范围内影响西风带环流。

对2002年夏季中国北方出现的持续高温天气进行了分析。

该年夏季副高持续偏东。

西风带大槽也处于偏东的位置。

西部的大陆副高东移扩展,与槽后的高压脊打通,造成该地区的持续高温。

副高的东西位置决定了季风气流(也就是水汽的主要通道)的北向转折的路径。

当副高偏东时,向北折向的位置随之东移,东亚大陆的水汽供应变为负距平,特别是中国北方地区,变得十分干燥。

引起中国北方高温的直接系统是大陆高压中的极强的下沉气流,副高的偏东位置为大陆副高的东进和加强提供了大尺度的背景条件。

关键词:副高东西位置异常,夏季持续高温,水汽通道,下沉气流。

1 引 言 20世纪90年代以来,华北包括北京地区夏季频繁出现酷暑高温天气,对人们生活造成很大影响,也引起了气象学家的高度重视。

分别就它的天气状况、形成原因作过探讨[1,2]。

2002年夏季,华北大部分地区又出现大面积的持续酷暑现象,因此北方地区的夏季酷暑天气的成因,成了人们十分关注的问题。

本研究在关注北方地区夏季酷暑的成因基础上,重点对2002年夏季6~8月连续3次持续高温的过程作了详细的分析,特别要从西太平洋副高的活动异常角度来研究它对华北高温的影响。

夏季西太平洋副高的活动与中国东部天气有十分密切的关系。

历来为气象学家所重视,它的南北、东西位置对中国不同区域旱涝及寒暑影响尤其重大。

副热带高压与我国天气气候特征副热带高压是指位于地球副热带地区的一种大气环流系统,表现为高气压的组织性状态。

副热带高压的形成与热带地区的对流活动密切相关。

热带地区的辐射加热使得空气升温,升温后的空气上升形成对流,并通过大规模的水汽输送向地球的高层输送能量。

这些上升的湿空气在高层辐射降温的作用下向外散布并下沉,形成副热带高压。

副热带高压通常存在于北半球的夏季和南半球的冬季。

副热带高压对我国气候有着重要的影响。

首先,副热带高压的存在使得我国的南方地区的气候变得干燥。

副热带高压下沉的空气通常较为干燥,导致了南方地区的降水量较少。

这也是为什么南方常年干旱、旱灾频发的一个重要原因。

其次,副热带高压对我国的气温有着明显的影响。

副热带高压的存在使得我国南方地区的夏季气温高于北方地区,而北方地区则相对较凉爽。

这也是为什么我国南方地区夏季高温多发、北方地区相对凉爽的原因之一此外,副热带高压还会对我国的降水分布造成影响。

副热带高压的存在使得我国南方地区的降水分布不均匀,长江以南地区的降雨量明显偏少。

这也是为什么南方地区常年干旱,需要经常进行水资源调度的原因之一最后,副热带高压还会给我国带来一些极端天气事件。

副热带高压的存在会增加梅雨季节的降水量,导致洪涝灾害的发生。

同时,副热带高压还与台风的路径和强弱有着密切的关系,副热带高压的强度和位置会影响台风的路径选择和变化,给我国带来台风的威胁。

综上所述,副热带高压是地球大气环流系统的重要组成部分,对我国的天气和气候具有重要影响。

它使得我国的南方地区气候干燥、夏季高温多发,降水分布不均匀,并给我国带来一些极端天气事件。

了解和研究副热带高压的形成机制及其对我国气候的影响,对于预测和防灾减灾有着重要意义。

副高对我国气候的影响西太平洋副高是夏季影响我国气候的最重要的天气系统,其强度和位置变化决定了我国季风区的旱涝冷热,甚至间接影响到非季风区的天气变化。

相比较而言,副高在夏季的强度比较稳定,年际差异不大,但位置变化不定,年际差异显著。

总体而言,副高在夏季可分为三种形态:西北型(分I型和II型)、西南型和东北型。

一、西北I型。

副高脊线位置稳定在28~33度,588线西端到达105度附近,副高主体控制中东部大部地区,切变线消失或不明显,我国华南北部、江南、西南地区东部、江淮、黄淮、西北地区东南部晴热,热中心在江南北部、湖北、西南地区东部等地。

主要雨带在河套、华北北部、东北地区东南部。

西北太平洋热带气旋活跃,但路径主要以偏西为主。

二、西北II型。

西太副高断裂为东西两环,东环稳定在日本以南太平洋上,西环主体几乎全部位于我国大陆,副高中心在华中,热中心也在华中,西北地区东部、华北及东北西部虽然仍受西风带控制,但暖脊活动占优势,会出现明显偏热夏天。

相比之下,东南沿海高温并不突出,强度不大。

西北太平洋热带气旋活动较弱。

三、西南型。

脊线位置在22~27度,588线西端在100~105度,副高控制下的浙江、福建、江西大部、湖南南部、华南大部、南海北部及海南岛等地天气晴热,我国江淮、汉水流域、西南地区东部、西北地区东南部、黄淮南部多雨,东北地区冷涡频繁,低温阴雨。

西北太平洋热带气旋活动异常平静,浙闽容易出现长时间高温酷热天气。

2003年为典型西南型。

四、东北型。

较少见。

副高位置异常偏东偏北,脊线位置在33~38度,588线在120以东,我国大部在副高控制区外,日本受副高控制较强,我国高温强度较弱,不易产生持续高温天气,西北太平洋热带气旋活跃,路径以西北路及东北路为主。

需要指出的是,西太副高位置多变,整个夏季中可能出现多种形态,常常从一种形态过度到另一种形态,我国大范围环流形势也随之发生改变,也有一整夏几乎保持不变的,如2003年。

【高中地理】太平洋副热带高压与我国天气太平洋副热带高压的概况多年观测事实表明,太平洋副热带高压是常年存在的,它是一个稳定而少动的暖性深厚系统。

其强度和范围,冬夏都有很大不同,夏季,太平洋副热带高压特别强大,其范围几乎占整个北半球面积的l/5一l/4。

冬季,强度减弱,范围也缩小很多。

太平洋副热带高压多呈东西扁长形状,中心有时有数个,有时只有一个。

一般冬季多为两个中心,分别位于东、西太平洋。

西太平洋副热带高压除在盛夏偶有南北狭长的形状外,一般长轴都呈西西南-东东北走向。

副热带高压脊呈圆形西西南-东东北迈向,在500毫巴以下各层都较一致,但其脊线的纬度边线随其高度存有非常大变化。

冬季,从地面向上,副热带高压脊轴线随其高度向南弯曲,至300毫巴以后,变为向北弯曲;夏季,对流层中部以下,多向北弯曲,向上则约呈圆形横向,到较高层后又变为向南弯曲。

但坐落于140°e(海洋上)的副热带高压脊轴线在低层随其高度仍然就是向南弯曲的。

这是因为海洋上的热源或最冷区坐落于副热带高压的南方,而大陆上的热源或最冷区却坐落于副热带高压的北方。

因此在500毫巴以下的低层,海洋上副热带高压脊轴线随其高度往南偏转,而大陆上则往北偏转。

这表明了热力因子对副热带高压结构的影响。

副热带高压脊的强度总的看来随高度是增强的。

但由于海、陆之间存在着显著的温度差异,使500毫巴以上的情况就不大相同。

夏季,大陆上及接近大陆的海面上温度较高,所以位于该地区上空的高压随高度迅速增强,而位于海洋上空的高压则不然,其在500毫巴以上各层表现得比大陆上的弱得多。

至100毫巴上,太平洋副热带高压已主要位于沿海岸及大陆上空,与地面图比,形势完全改观。

通常所说的太平洋副热带高压脊主要是指500毫巴及其以下的情况。

在对流层内高压区基本上与高温区的原产就是一致的。

每一个高压单体都存有冷区协调,但它们的中心并不一定重合。

在对流层顶上和平流层的低层,高压区则与冷区相配合。