第二章 药物代谢动力学(2012药学)

- 格式:ppt

- 大小:2.25 MB

- 文档页数:68

中大网校引领成功职业人生

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址: 1、弱酸性药物在碱性尿液中

A:解离多,再吸收多,排泄慢

B:解离多,再吸收少,排泄快

C:解离多,再吸收多,排泄快

D:解离少,再吸收少,排泄快

E:解离少,再吸收多,排泄慢

答案:B

2、药物与血浆蛋白结合的特点正确的是 A:是不可逆的

B:加速药物在体内的分布

C:是疏松可逆的

D:促进药物排泄

E:无饱和性和置换现象

答案:C

3、大多数药物经代谢转化

A:极性增加

B:极性减小

C:药理活性减弱或消失

D:药理活性增强

E:药理活性基本不变

答案:A,C。

第二章药物代谢动力学一、最佳选择题1、决定药物每天用药次数的主要因素是A、吸收快慢B、作用强弱 C 、体内分布速度D、体内转化速度E、体内消除速度2、药时曲线下面积代表A、药物血浆半衰期B、药物的分布容积C、药物吸收速度 D 、药物排泄量E、生物利用度3、需要维持药物有效血浓度时,正确的恒定给药间隔时间是A、每4h 给药一次B、每6h 给药一次C、每8h 给药一次 D 、每12h 给药一次E、每隔一个半衰期给药一次4、以近似血浆半衰期的时间间隔给药,为迅速达到稳态血浓度,可以首次剂量A 、增加半倍B 、增加 1 倍C、增加 2 倍D、增加 3 倍E、增加 4 倍5、某药的半衰期是7h,如果按每次0.3g ,一天给药 3 次,达到稳态血药浓度所需时间是A、5~10hB、10~16h C 、17~23h D 、24 ~28h E 、28~36h6、按一级动力学消除的药物,按一定时间间隔连续给予一定剂量,达到稳态血药浓度时间长短决定于A、剂量大小B、给药次数 C 、吸收速率常数D、表观分布容积E、消除速率常数7、恒量恒速给药最后形成的血药浓度为A 、有效血浓度B、稳态血药浓度C、峰浓度D、阈浓度E、中毒浓度8、药物吸收到达血浆稳态浓度时意味着A、药物作用最强B、药物吸收过程已完成 C 、药物消除过程正开始 D 、药物的吸收速度与消除速率达到平衡E、药物在体内分布达到平衡9、按一级动力学消除的药物有关稳态血药浓度的描述中错误的是A 、增加剂量能升高稳态血药浓度B 、剂量大小可影响稳态血药浓度到达时间C、首次剂量加倍,按原间隔给药可迅速达稳态血药浓度 D 、定时恒量给药必须经 4 ~6 个半衰期才可达稳态血药浓度E、定时恒量给药达稳态血药浓度的时间与清除率有关10、按一级动力学消除的药物,其消除半衰期A、与用药剂量有关B、与给药途径有关C、与血浆浓度有关 D 、与给药次数有关E、与上述因素均无关11 、某药按一级动力学消除,其血浆半衰期与消除速率常数k 的关系为A、0.693/k B 、k/0.693 C 、2.303/k D 、k/ 2.303 E、k/2血浆药物浓度12、对血浆半衰期( 一级动力学)的理解,不正确的是A 、是血浆药物浓度下降一半的时间B 、能反映体内药量的消除速度C 、依据其可调节给药间隔时间D、其长短与原血浆浓度有关E、一次给药后经4~5 个半衰期就基本消除13、静脉注射1g 某药,其血药浓度为10mg /dl ,其表观分布容积为A、0.05L B 、2L C 、5L D 、10L E 、20L14 、在体内药量相等时,Vd 小的药物比Vd 大的药物A、血浆浓度较低B、血浆蛋白结合较少C、血浆浓度较高 D 、生物利用度较小E、能达到的治疗效果较强15、下列叙述中,哪一项与表观分布容积(Vd) 的概念不符A、Vd 是指体内药物达动态平衡时,体内药量与血药浓度的比值B、Vd 的单位为L 或L/kgC、Vd 大小反映分布程度和组织结合程度D、Vd 与药物的脂溶性无关E、Vd 与药物的血浆蛋白结合率有关16、下列关于房室概念的描述错误的是A、它反映药物在体内分却速率的快慢B、在体内均匀分布称一室模型 C 、二室模型的中央室包括血浆及血流充盈的组织D、血流量少不能立即与中央室达平衡者为周边室 E 、分布平衡时转运速率相等的组织可视为一室17、影响药物转运的因素不包括A、药物的脂溶性B、药物的解离度 C 、体液的pH 值 D 、药酶的活性E、药物与生物膜接触面的大小18、药物消除的零级动力学是指A、消除半衰期与给药剂量有关B、血浆浓度达到稳定水平 C 、单位时间消除恒定量的药物D、单位时间消除恒定比值的药物 E 、药物消除到零的时间19 、下列有关一级药动学的描述,错误的是A 、血浆药物消除速率与血浆药物浓度成正比B 、单位时间内机体内药物按恒比消除C、大多数药物在体内符合一级动力学消除 D 、单位时间机体内药物消除量恒定E、消除半衰期恒定20、关于一室模型的叙述中,错误的是A、各组织器官的药物浓度相等B、药物在各组织器官间的转运速率相似 C 、血浆药物浓度与组织药物浓度快速达到平衡D、血浆药物浓度高低可反映组织中药物浓度高低 E 、各组织间药物浓度不一定相等21、对药时曲线的叙述中,错误的是A 、可反映血药浓度随时间推移而发生的变化B 、横坐标为时间,纵坐标为血药浓度C 、又称为时量曲线D、又称为时效曲线 E 、血药浓度变化可反映作用部位药物浓度变化22、药物在体内的半衰期依赖于A、血药浓度B、分布容积 C 、消除速率D、给药途径E、给药剂量23、依他尼酸在肾小管的排泄属于A、简单扩散B、滤过扩散 C 、主动转运D、易化扩散E、膜泡运输24、药物排泄的主要器官是A 、肾脏B 、胆管C、汗腺D、乳腺 E 、胃肠道25、有关药物排泄的描述错误的是A 、极性大、水溶性大的药物在肾小管重吸收少,易排泄B 、酸性药在碱性尿中解离少,重吸收多,排泄慢C、脂溶性高的药物在肾小管重吸收多,排泄慢 D 、解离度大的药物重吸收少,易排泄E、药物自肾小管的重吸收可影响药物在体内存留的时间26、下列关于肝微粒体药物代谢酶的叙述错误的是A、又称混合功能氧化酶系B、又称单加氧化酶C、又称细胞色素P450 酶系 D 、肝药物代谢酶是药物代谢的主要酶系E、肝药物代谢专司外源性药物代谢27、药物的首过消除可能发生于A、舌下给药后B、吸入给药后 C 、口服给药后D、静脉注射后E、皮下给药后28、具有肝药酶活性抑制作用的药物是A 、酮康唑B、苯巴比妥C、苯妥英钠D、灰黄霉素E、地塞米松29、下列关于肝药酶的叙述哪项是错误的A、存在于肝及其他许多内脏器官B、其作用不限于使底物氧化C 、对药物的选择性不高D、肝药酶是肝脏微粒体混合功能酶系统的简称E、个体差异大,且易受多种因素影响30、下列关于肝药酶诱导剂的叙述中错误的是A、使肝药酶的活性增加B、可能加速本身被肝药酶的代谢 C 、可加速被肝药酶转化的药物的代谢D、可使被肝药酶转化的药物血药浓度升高 E 、可使被肝药酶转化的药物血药浓度降低31、促进药物生物转化的主要酶系统是A、单胺氧化酶B、细胞色素P450 酶系统C、辅酶Ⅱ D 、葡萄糖醛酸转移酶E、胆碱酯酶32、下列关于药物体内转化的叙述中错误的是A 、药物的消除方式是体内生物转化B 、药物体内的生物转化主要依靠细胞色素P450C 、肝药酶的作用专一性很低D、有些药物可抑制肝药酶活性 E 、有些药物能诱导肝药酶活性33、不符合药物代谢的叙述是A、代谢和排泄统称为消除B、所有药物在体内均经代谢后排出体外 C 、肝脏是代谢的主要器官 D 、药物经代谢后极性增加E 、P450 酶系的活性不固定34、药物在体内的生物转化是指A、药物的活化B、药物的灭活 C 、药物化学结构的变化D、药物的消除E、药物的吸收35、不影响药物分布的因素有A 、肝肠循环B 、血浆蛋白结合率C、膜通透性D、体液pH 值 E 、特殊生理屏障36、关于药物分布的叙述中,错误的是A 、分布是指药物从血液向组织、组织间液和细胞内转运的过程B 、分布多属于被动转运C、分布达平衡时,组织和血浆中药物浓度相等 D 、分布速率与药物理化性质有关E 、分布速率与组织血流量有关37、影响药物体内分布的因素不包括A、组织亲和力B、局部器官血流量 C 、给药途径D、生理屏障E、药物的脂溶性38、药物通过血液进入组织器官的过程称A 、吸收B 、分布C、贮存D、再分布 E 、排泄39、药物与血浆蛋白结合A 、是不可逆的B、加速药物在体内的分布C、是可逆的D、对药物主动转运有影响E、促进药物的排泄40、药物肝肠循环影响药物在体内的A、起效快慢B、代谢快慢 C 、分布程度D、作用持续时间E、血浆蛋白结合率41、下列关于药物吸收的叙述中错误的是A 、吸收是指药物从给药部位进入血液循环的过程B 、皮下或肌注给药通过毛细血管壁吸收C、口服给药通过首过消除而使吸收减少D、舌下或直肠给药可因首过消除而降低药效 E 、皮肤给药大多数药物都不易吸收42、丙磺舒可以增加青霉素的疗效。

药理学笔记——xxxx级临床x年x班整理第一章药理学总论1.药理学是研究药物与机体之间相互作用和规律及原理的一门学科。

2.药物是用以防治及诊断疾病的物质,在理论上指凡能影响机体器官生理功能及(或)细胞代谢活动的化学物质都属于药物的范畴。

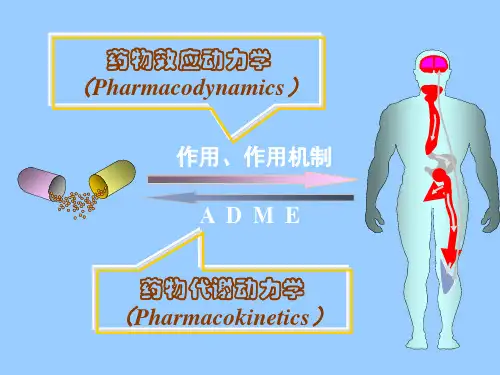

3.药效动力学(药效学)研究药物对机体的作用、作用规律及作用原理。

4.药代动力学(药动学)研究机体对药物的作用及作用规律。

第二章药物代谢动力学(一)药物的体内过程(吸收、分布、代谢和排泄)1.药物的吸收吸收是指药物从用药部位进入血循环的过程。

口服药物吸收后经门静脉进入肝脏,有些药物首次进入肝脏就被肝药酶代谢,进入体循环的药量减少,称为首关消除。

经过肝脏首关消除过程后,进入体循环的药量与实际给药量的相对量和速度,称生物利用度。

药物的吸收分布及排泄过程中的跨膜转运有多种形式,但多数药物是以简单扩散的物理机制转运,扩散速度除取决于膜的性质、面积及膜两侧的浓度梯度外,还与药物的性质有关。

分子小、脂溶性大、极性小、非解离型的药物易通过生物膜。

药物的解离度也因其pKa(酸性药物解离常数的负对数)及所在溶液的pH 不同而不同。

非解离型(分子态)药物可以自由通过生物膜,离子型(解离型)药物不易通过生物膜。

多数药物为弱酸性或弱碱性药物。

弱酸性药物在酸性环境中解离少,分子态多,易通过生物膜;弱碱性药物则相反。

由于膜两侧pH 不同,当分布达平衡时膜两侧的药量会有相当大的差异。

2.药物的分布:是指药物从血循环系统到达组织器官的过程。

影响分布的因素①药物本身的物理化学性质(包括分子大小、脂溶性、pKa 等)。

②药物与血浆蛋白结合率:结合药不能通过生物膜,只有游离药物才能向组织分布。

③组织器官的屏障作用,如血脑屏障、胎盘屏障。

④细胞膜两侧体液的pH。

如细胞内液pH(约为7.0)略低于细胞外液(约7.4)、弱碱性药在细胞内浓度略高,弱酸性药在细胞外液浓度略高,根据这一原理,弱酸性药苯巴比妥中毒时,用碳酸氢钠碱化血液和尿液可使脑组织中药物向血浆转移,并减少肾小管的重吸收加速自尿排泄。