烹饪化学基础知识word版本

- 格式:ppt

- 大小:5.90 MB

- 文档页数:39

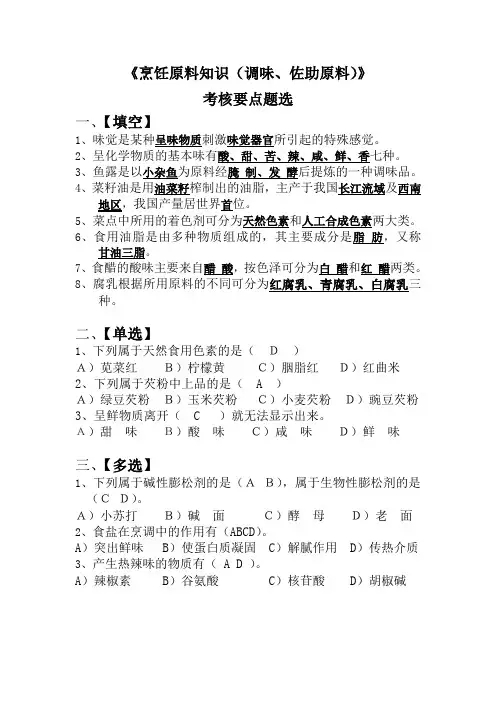

《烹饪原料知识(调味、佐助原料)》考核要点题选一、【填空】1、味觉是某种呈味物质刺激味觉器官所引起的特殊感觉。

2、呈化学物质的基本味有酸、甜、苦、辣、咸、鲜、香七种。

3、鱼露是以小杂鱼为原料经腌制、发酵后提炼的一种调味品。

4、菜籽油是用油菜籽榨制出的油脂,主产于我国长江流域及西南地区,我国产量居世界首位。

5、菜点中所用的着色剂可分为天然色素和人工合成色素两大类。

6、食用油脂是由多种物质组成的,其主要成分是脂肪,又称甘油三脂。

7、食醋的酸味主要来自醋酸,按色泽可分为白醋和红醋两类。

8、腐乳根据所用原料的不同可分为红腐乳、青腐乳、白腐乳三种。

二、【单选】1、下列属于天然食用色素的是(D)A)苋菜红B)柠檬黄C)胭脂红D)红曲米2、下列属于芡粉中上品的是( A )A)绿豆芡粉B)玉米芡粉C)小麦芡粉D)豌豆芡粉3、呈鲜物质离开( C )就无法显示出来。

Α)甜味Β)酸味C)咸味D)鲜味三、【多选】1、下列属于碱性膨松剂的是(AB),属于生物性膨松剂的是(CD)。

A)小苏打B)碱面C)酵母D)老面2、食盐在烹调中的作用有(ABCD)。

A)突出鲜味 B)使蛋白质凝固 C)解腻作用 D)传热介质3、产生热辣味的物质有( A D )。

A)辣椒素 B)谷氨酸 C)核苷酸 D)胡椒碱四、【判断】1、玉米油是从玉米粒的胚芽中提取的。

(√)2、靛蓝的最大使用量为0﹒1克/千克。

(√)3、芡粉不溶于凉水,但在水温上升到67﹒5℃时,大量溶于水,形成粘度很高的溶胶。

(√)4、动物性油脂的营养价值要比植物性油脂的高。

(╳)5、黄酒又称“绍酒”、“南酒”、“料酒”,是用大米为主要原料制成的。

(╳)五、【简答】1、食用油脂在烹调中有哪些作用?答:①传热和保鲜作用。

②增加菜点色泽。

③增香作用。

④滋感作用。

⑤造型作用。

⑥胀发作用。

⑦滋润作用。

2、通过哪五方面对食用油脂进行品质检验?答:①透明度。

②气味。

③滋味。

④色泽。

⑤沉淀物。

3、芡粉在烹调中的作用有那些?答:①制作某些菜肴的主要原料。

中职烹饪化学知识点总结一、食材的成分1. 营养成分食材的营养成分是指食物中含有的各种营养物质,如蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等。

这些营养成分对于人体的生长发育和健康至关重要,因此在烹饪时需要注意保留食材中的营养成分,以保证食物的营养价值。

2. 酶和酶促反应食材中含有各种酶,它们在烹饪过程中会参与到化学反应中。

酶促反应是指酶对食材中的成分进行催化作用,使得食材发生化学变化。

例如,水果中的果胶酶在加热过程中会分解果胶,使得水果变得更加软糯。

3. 酸碱平衡食材的酸碱性对于烹饪过程中的口感和颜色等方面有着重要的影响。

在烹饪过程中,需要根据食材的酸碱特性进行调配,以达到最佳的效果。

例如,烹饪鱼类时可以加入柠檬汁来中和鱼的腥味,使其口感更加鲜美。

4. 食材的有机化学成分食材中含有丰富的有机化学成分,如蛋白质、脂肪、碳水化合物等。

这些有机化学成分会在加热或加工过程中发生变化,从而影响食物的口感和营养价值。

因此,在烹饪过程中需要注意食材中有机化学成分的变化规律,以保证食物的质量。

二、烹饪过程中的化学变化1. 蛋白质的变性加热过程中,蛋白质会发生变性,形成新的化学结构。

这种变性使得食材的口感变得更加柔软,并且有助于增加食物的香味。

例如,煮蛋时蛋白质会发生变性,使得蛋白质凝固成固体,食用起来更加美味。

2. 碳水化合物的糊化在加热过程中,碳水化合物会发生糊化,形成浆状物质。

这种糊化使得食材变得更加软糯,并且有助于增加食物的口感。

例如,在烹饪面条时,面粉中的淀粉会在加热过程中发生糊化,使得面条变得更加有弹性。

3. 脂肪的氧化脂肪在储存和加热过程中会发生氧化,形成氧化脂肪。

这种氧化会使得食材的口感变得更加香脆,并且有助于增加食物的香味。

例如,在炸食物时,食物中的脂肪会在高温下发生氧化反应,使得食物变得更加美味。

4. 维生素的流失在加热过程中,食材中的维生素会发生流失,从而影响食物的营养价值。

因此,在烹饪过程中需要尽量减少维生素的流失,以保证食物的营养价值。

《烹饪原料知识》填空题第一章烹饪原料基础知识烹饪原料要求是无毒、无害、有营养价值、能够制作菜点的原料。

烹饪原猜中的营养素能够分为有机物质和无机物质两大类。

多糖存在植物中的称为淀粉;存在于动物肝脏中的称为糖原。

烹饪原猜中的水分分为约束水和自由水。

约束水的特色是:不易结冰,不可以作为溶质的溶剂烹饪原料依据烹饪运用分类可分为主料、辅料和作料按烹饪原料的性质分类可分为植物性原料、动物性原料、矿物性原料、和人工合成外国采纳的按营养成分分类方法热量素食品、构成素食品、保全素食品选料的基根源则是:拥有营养价值、口胃、质地、均优秀,并没有有害成分以及切合菜肴产品制作的实质需要等基本要求,这样才能达到选料的目的。

鉴识原料的新鲜度高低,一般都从原料的形态、色彩、水分、重量、质地随和味等感官指标来判断。

理化鉴识包含理化查验和生物查验。

感官鉴识中的嗅觉查验是查验气味,味觉查验是查验滋味。

植物性原料质量变化的要素有呼吸作用,后熟作用,抽芽和抽薹。

动物性原料质量变化的要素有尸僵作用、成熟作用、自溶作用、腐败作用影响烹饪原料质量变化的外界要素:物理学方面、化学方面、生物学方面物理学方面包含:温度、湿度、日光、空气等的影响烹饪原料常用保存的方法:低温收藏法、高温收藏法、脱水收藏法、密封收藏法、腌渍收藏法、烟熏收藏法、气调收藏法、辐射收藏法、保鲜剂收藏法、活养收藏法。

高温收藏法采纳高温杀菌法和巴氏消毒法。

脱水干燥法可分为自然干燥法和人工干燥法。

盐腌收藏法是利用盐腌原料的过程中所产生的高浸透压是原猜中的水剖析出,同时使微生物细胞原生质水剖析出,蛋白质变性,进而杀死微生物或克制其活力,达到收藏原料的目的。

气调收藏法能降低氧气的含量,增添二氧化碳或痰气的含量,进而减弱鲜活原猜中化学成分的变化,达到收藏的目的,此方法多用于水果、蔬菜、粮食的收藏和鲜蛋类。

保鲜剂有防腐剂、杀菌剂、抗氧化剂、脱氧剂。

谷粒的基本结构是有谷皮、糊粉层、胚乳和胚四部分构成。

烹饪化学大纲

烹饪化学大纲

一、介绍烹饪化学的基本原理

1.烹饪化学的定义及其现实意义

2.化学反应与烹饪过程的关系

3.食物成分对烹饪的影响

二、食物的化学成分及其作用

1.碳水化合物

2.蛋白质

3.脂肪

4.维生素

5.矿物质

6.水分

三、热学的基本概念

1. 热的定义和基本单位

2. 热传递方式及影响烹饪的因素

3. 热传递对食物变化的影响

四、烹饪中的化学反应

1. 氧化还原反应

2. 加热反应

3. 酸碱反应

4. 酶催化反应

五、食物加工中的化学反应

1. 发酵反应

2. 热处理

3. 调味料的化学反应

六、烹饪中常用化学调味料

1. 盐

2. 糖

3. 酱油

4. 醋

5. 调味酱

七、烹饪中的化学技巧

1. 调味技巧

2. 切割食材技巧

3. 烹调技巧

4. 调理技巧

八、烹饪中的安全问题

1. 食品安全

2. 工作环境安全

3. 火灾安全

九、烹饪与健康

1. 多样化的饮食

2. 控制烹饪时间和温度

3. 餐后安全处理

十、烹饪的未来发展趋势

1. 健康饮食与创新菜品的结合

2. 烹饪工具、器具的创新

3. 烹饪教育的发展与创新

结语:

通过本课程的学习,我们可以更加深入地了解食物与化学之间的关系,提高烹饪技巧,并且更好地保障食品安全,切实落实食品安全责任,

为未来的健康饮食创造更多可能。

烹饪化学学习总结烹饪化学总结1水分活度:一定温度下样品中水分蒸汽压与纯水蒸汽压的比值。

2蛋白质系数:用6.25来计算蛋白质的量。

3氨基酸等电点:氨基酸在溶液中静电荷为零时的PH值。

4蛋白质等电点:在某一PH值下,某蛋白质所需的静电荷为零,此时,该溶液的PH值称为该蛋白质的等电点。

在等电点时,蛋白质可能会沉淀下来,这叫等电沉淀。

5蛋白质的水化作用:蛋白质与水相互作用而发生的结合作用,也叫蛋白质的水合作用。

6蛋白质的变性:指蛋白质结构的改变,但不伴随一级结构中肽链的断裂,从而导致原有的性质和功能发生部分或全部改变。

7盐溶:在水中加入盐离子,浓度低时许多蛋白质分子表面电荷增减,水化作用增强,溶解度增大,叫盐溶作用。

8盐析:担当溶液浓度增高时,盐的亲水性反而抵消了蛋白质的水化作用,蛋白质称为无水化层的憎水胶体颗粒,彼此间又能进一步聚集而沉淀下来,这叫盐析作用。

9内相:溶剂;外相:溶液。

水包油乳化液(O/W型)10影响蛋白质起泡性质的因素:(1)P H:等电点时不理起泡(2)盐:NACL提高蛋白质的起泡性,但会使泡沫的稳定性降低,Ca2+能提高(3)糖:会抑制蛋白质的起泡,能提高蛋白质泡沫的稳定性(4)脂:对蛋白质的起泡和泡沫的稳定性均不利(5)温度:适度的热处理可以改进蛋白质的起泡性能11蛋白质的水解过程:蛋白质——胨——多肽——ɑ-氨基酸12肌肉中的蛋白质依其构成的位置可以分为以下三类(1)肌纤维蛋白(又分为肌球蛋白和肌动蛋白、肌动球蛋白)它与新鲜肌肉的收缩,肌肉死后僵硬和食用肉的持水性、紧密度有关。

(2)肌浆可溶蛋白,肉汁中的蛋白主要就是它。

(3)结缔组织蛋白(包括胶原蛋白和弹性蛋白)。

13面筋蛋白:小麦谷蛋白和小麦胶蛋白14糖类的分类:单糖,低聚糖,多糖(高聚糖)。

15单糖:葡萄糖、果糖、半乳糖低聚糖:麦芽糖(两个葡萄糖)、蔗糖(葡萄糖和果糖)、乳糖多糖:淀粉、纤维素、半纤维素和果胶。

16焦糖化作用:低分子糖在没有氨基化合物存在下,加热至其熔点以上时,会变成黑褐色的深色物质并产生特别的香气,这种作用称为焦糖化作用。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==烹饪化学知识篇一:烹饪中的化学知识.doc烹饪中的化学知识作者:来源:《学生天地·初中》201X年第11期煮饭烧菜,是我们日常生活的一部分,而且早已司空见惯了。

但是,你想过吗,食物为什么要经过烧煮呢?原来,这里面还包含有许多的科学道理呢!其中最重要的一点,就是有利于人体的消化和吸收。

我们都知道,人是通过消化食物来吸收营养的。

食物的消化过程就是一系列的生物化学反应过程。

而化学反应速率的快慢,与反应物质表面积的大小、反应时的温度以及催化剂都有着很大的关系。

食物中的蛋白质、脂肪、淀粉都是不太容易溶解于水的,这就给人体的消化和吸收带来了困难。

但是,食物经过烧煮以后,吸收了水分,并受热膨胀、分裂,变成了可溶解于水的物质,在人体的肠胃中就容易发生化学反应,从而为人体所吸收。

例如,淀粉颗粒不溶解于冷水,但在温水中它却会吸水膨胀、破裂,变成糊状,然后与水反应。

这样一来,很大的淀粉分子就会分解成为许许多多的小分子——糖类,为人体所吸收。

另外,蛋白质与水作用,会生成各种具有鲜美味道的氨基酸。

这些氨基酸不仅味美,而且易被人体吸收。

人们常用1-2个小时的时间来把肉煮熟焖烂,就是为了促使蛋白质分解,使它更易于被人体吸收。

温度对烹煮食物的影响也很大。

一般地说,温度升高,可以加快反应的速率。

例如,炖煮食物的温度约为100℃(这是因为水的沸点是lOO℃),炒、炸的最高温度约为200-300℃(油的沸点比水高)。

油炒比油炸的温度略低一点,但比炖煮的温度要高许多。

所以,把肉煮熟焖烂所花的时间,要比炒、炸所花的时间多上好几倍。

锅中的温度与炒拌也有关系。

炒拌可以使食物受热均匀,但过分炒拌会使锅中的温度降低,而且炒拌多了,食物与空气中的氧接触的机会也较多,食物中的维生素C易被氧化而遭到破坏。

烹饪中的化学知识人文与社会科学学院行政管理系八班罗洁当初第一次接触化学这门学科就被它迷住了,从吃饭,住宿,旅行,这些生活的方方面面,都离不开它。

世界最小可以小到多少,原子、分子、离子...... 甚至是夸克。

我不知道,一个生命体可以怎样被无限的析透,但是,正是因为化学,这门奇妙的学科。

让生命成长的每一个细节都能通过文字来解释。

当然,生活中,作为一名资深的吃货,我更喜欢研究食物在化学中的奇妙反应,烹饪中的每一种火候,每一种调料,每一种食物的搭配,都可以在混合调比中发生剧烈也或者是微妙的变化。

比如豆腐和菠菜不能一起烧制,因为豆腐中的氯化镁(卤水MgCI2)或石膏(CaSO4)与草酸相遇就发生了化学反应,生成了不溶入水的草酸镁或草酸钙,沉积在血管壁上,影响血液循环,这一点对儿童的正常发育影响特别大;比如在烹饪肉类食物中添加料酒可以去除鱼、肉类的腥膻味,增加菜肴的香气,有利于咸、甜等各种味道充分渗入菜肴中。

这是因为酒类中乙醇具有挥发作用,能使肉类中有腥膻味道的蛋白和胺类挥发掉。

而黄酒、汾酒等酒类的酒精浓度比较低,一般在15%左右,在去除腥膻味道的同时,还不会破坏肉类中的蛋白质和脂类。

并且黄酒中含有较多的糖分和氨基酸,它们能够起到增香、提味的作用。

再比如醋瓶内加点白酒,可增加美味久存不坏;将鲜姜浸于白酒内,可久存不坏;在冻结嫡鱼体上洒些低度白酒再放回冰箱,鱼很快即解冻,也不会出水滴和异味诸如此类这样的化学应用在我们的日常烹饪中还有很多很多。

那么化学的应用到底多神气呢,我曾经听过这样一个故事。

古时候,一个奸臣想谋权篡位,于是花钱买通了为皇帝做饭的厨子,一天,厨子将下了毒的饭菜端给皇帝,皇帝看见身边侍女抱着一只小花猫非常可爱,于是将碗中的一条鱼给了小花猫吃,谁知小花猫吃了鱼后马上一命呜呼。

名词解释。

1、复合味:复合味是由两种或两种以上的调味品调配而成的口味。

2、二汤:二汤指的是起完上汤后所余的肉码作原料,再落水熬制的汤。

3、烹饪原料:是指以烹饪加工制作各种菜点得原材料。

4、酯化作用:烹饪动物性脂肪时,当加酒以后很快便能产生一些具有特殊香气的酯类物质。

5、调味:调味就是把菜肴的主、副料与多种调味品适当配合,使其相互影响,经过一系列复杂的理化变化,去其异味、增加美味,形成各种不同风味菜肴的过程。

6、焦化反应:7、筵席:宴饮活动时食用的成套肴馔及其台面的统称8.营养素:是指食物中可给人体提供能量、构成机体和组织修复以及具有生理调节功能的化学成分9.汤喂:10、干烧:干烧是将主料经小火烧制使汤汁浸入主料内或蒸发成品菜肴中只见亮油而不见汤汁的烹调方法一般都加辣酱肉末干烧可以做各种菜肴,口味极佳11、火候:是菜肴烹调过程中,所用的火力大小和时间长短12、家常菜:家常菜是家庭日常制作食用的菜肴。

家常菜,是中菜的源头,也是地方风味菜系的组成基础;家庭利用现有的调味品也可以炒制出来的菜肴13、味型:14、烹饪:广义地说,烹饪是对食物原料进行热加工,将生的食物原料加工成熟食品;狭义地说烹饪是指对食物原料进行合理选择调配,加工治净,加热调味,使之成为色、香、味、形、质、养兼美的安全无害的、利于吸收、益人健康、强人体质的饭食菜品包括调味熟食,也包括调制生食。

15、干煸:干煸又称煸炒或干炒,是一种较短时间加热成菜的方法,原料经刀工处理后,投入小油量的锅中,中火热油不断翻炒,原料见油不见水汁时,加调味料和辅料继续煸炒,至原料干香滋润而成菜的烹调方法。

16、变换现象:17、味型:18、五香:通常指烹调食物所用茴香、花椒、八角、桂皮、丁香等五种主要香料,即芒香类调味品。

19、食品添加剂:食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化合物质或者天然物质20、大包酥:大包酥即是一次性多数量的开酥方法,其方法是将大团水油面按一定比例包入油酥面,再擀成大面片,经一次或几次折叠,最后擀成长宽的大面片,再卷成筒切剂而成21、头菜:宴席中的第一道菜22、行菜:也称之为“市井菜”,泛指在社会餐饮行业中广为流传的常见菜肴23、座汤:座汤,又称“尾汤”。

烹饪化学简介烹饪化学是研究食物烹饪过程中化学变化的一门学科。

在烹饪过程中,食物不仅受到物理热能的影响,还会发生各种化学变化。

研究烹饪化学可以帮助我们了解不同食材的特性以及烹饪技巧对食物口感和味道的影响,从而提高烹饪的技巧和品质。

热能的转化与食物的变化食物在烹饪过程中,主要受到热能的作用。

当食物受热时,其分子会获得更大的动力学能量,分子间的键被打破,从而使食材发生变化。

有一些常见的化学变化如下:1.羟化:食材中的糖分子在高温下与水反应,形成羟基。

这种反应在烘烤过程中很常见,比如将面团放进烤箱中烤制,烘烤过程中面团中的糖分子会与水反应形成羟基,从而使面包呈现出金黄色的外观和香甜的味道。

2.氧化:食材中的蛋白质在高温下容易氧化,使得食物的颜色变深。

比如将苹果切开后放置一段时间,其表面会出现棕色斑点,这是由于苹果中的酪氨酸与氧气反应形成的。

3.二氧化碳生成:发酵过程中,食物中的淀粉被酵母菌分解为葡萄糖,然后葡萄糖通过发酵作用产生二氧化碳。

这是面包发酵的过程中常见的化学反应,二氧化碳的产生使面包膨胀发酵。

食物的味道与香气食物的味道和香气是由许多化学物质共同组成的。

以下是一些常见的化学物质及其对食物味道和香气的影响:1.氨基酸:氨基酸是蛋白质的组成部分,不同氨基酸的组合形成了不同的食物味道。

比如,谷氨酸在某些情况下可以增强食物的鲜味。

2.酯类:酯类物质可以给食物带来芳香气息,比如苹果中的乙酸乙酯就是赋予苹果独特香气的成分。

3.硫化物:一些食物中含有硫化物,如洋葱中的硫化丙烯。

这些硫化物会在烹饪过程中释放出来,给食物带来特殊的味道和香气。

煮熟食物中的营养变化烹饪过程会改变食物中的营养成分。

有些营养物质可能会被破坏或损失,但有些食材在烹饪过程中也会释放出更多的营养物质。

以下是一些常见的营养物质的变化:1.维生素:某些维生素对热敏感,如维生素C。

在高温下,维生素C容易被破坏,因此食物在烹饪过程中丧失了一部分维生素C。

烹饪中的化学食物中的蛋白质、脂肪、淀粉等都是不容易溶解于水的,通过烧煮以后,吸收了水分,受热膨胀,然后与水反应:淀粉分解成许多的小分子——糖类;脂肪发生部分水解,生成酸和醇;蛋白质生成各种具有鲜美味道的氨基酸。

这样,不仅使食物变得易于被人体消化和吸收,而且还使食物增加了鲜美味道。

所以不要小看烹饪,其中也蕴含着很多化学知识。

各种维生素都怕热、怕氧气,烹调时间过长,温度过高,容易被破坏。

因此,煎炒多用急火,快翻、快出锅。

煎炒鱼肉时,切忌将鱼、肉烧焦,不然,蛋白质中的色氨酸就会转变成有毒的物质,引起食物中毒。

维生素A和它的前身胡萝卜素,以及维生素D等,是一些脂溶性物质,只有溶解在油脂中,才能被小肠膜吸收,因此,炒胡萝卜要多加些油,最好和肉一起炖。

烧煮食物时,加盐、酱油等调味品的时间也得注意。

加盐过早,盐会使豆类或肉里的蛋白质发生凝聚、变硬,水难以渗透进去,豆类或肉不易煮烂,不利于人体消化和吸收。

食盐在烹饪中试必不可少的一样调味料,在古代盐的地位是相当高的。

人们如此看重食盐,那是因为食盐是维持人体正常生理功能,保持健康必不可少的物质。

食盐中的钠离子和氯离子,是维持细胞之间的水平衡及血液中酸碱平衡的重要物质。

钠离子能协调血压和血量,还能促进神经冲动的传导。

另外,心脏和肌肉的收缩也离不开盐。

专家认为,一般人每天约需食盐4-10克,其中日常食物中本身含有1-2克,其余的食盐则要在烹调时加入。

肾炎、肝炎、心脏病患者应根据医嘱适当控制每天摄盐量,高血压病人也应适当减少食盐量。

长期过多摄入食盐是引发高血压、肾脏病、心脏病的原因,动脉硬化的发病率也与食盐摄入的多少成正比。

在炒菜时放点醋,不但能调味,而且可保持维生素C不被破坏。

煮鱼时放点醋,可使鱼的肉嫩骨酥。

因为醋能同鱼骨(主要成分是碳酸钙)发生作用,生成易溶于水的醋酸钙。

如同时再加点酒(乙醇),酸与醇相互反应生成具有芳香气味的乙酸乙酯,使鱼肉格外鲜美可口。

酒、醋还可以除去造成鱼腥的三甲胺。