文言文阅读复习之分析综合(优秀实用)

- 格式:ppt

- 大小:617.00 KB

- 文档页数:38

2023年中考语文二轮复习专项备考宝典(全国通用)文言文阅读文言断句分析(原卷版)T知识点讲解方法一、联系全文前后看,先易后难细分辨通读全句,联系全文、全段或语境,弄清写了些什么内容。

在大致掌握了文章的'意思之后,凭语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后再集中分析难断的句子。

方法二、借助名词(代词)断句考点梳理:在名词代词的前后往往要进行断句:谁做什么事情。

在阅读中,随时标出篇段中的名词。

如人名、地名、官名、族名、器物名、动物名、植物名、时间等。

名词一般为文章陈述、描写、说明或议论的对象,在它们的前后往往要进行断句。

名词(代词)一般也常常用作句子的主语和宾语,因此,找出文中反复出现的名词或代词,就基本上可以断出句读了。

常见代词有:吾、余、予、尔、汝、公、卿、君、彼、此、其、之方法三、利用对话标志断句。

考点梳理:常以“曰”、“云”、“言”为标志,两人对话,一般在第一次问答写出人名,以后就只用“曰”而把主语省略。

遇到对话时,应根据上下文判断出问者、答者,明辨句读。

方法四、借助文言虚词断句。

考点梳理:古人的文章没有标点符号,为了明辨句读,虚词就成了重要的标志。

尤其是一些语气词和连词的前后往往是该断句的地方。

文言文,多用虚词来表达语气或感情。

常用虚词是标志:古人喜欢“之乎者也”这些虚词,用在句子的开头或者结尾虚词通常是语气词,可以在其前后断句。

①句首的语气词(发语词):其、盖、唯、夫、且夫、若夫、嗟夫、嗟乎、呜呼等,前后都可断句②在句首的关联词:苟、纵、是故、于是、向使、然而、无论、至若、是以、继而、纵使、然则等前面可断句;③常在句首的时间词:顷之、向之、末几、已而、斯须、既而、俄而等,也可以帮助断句。

④句末语气词“也、矣、耶、哉、乎、焉、兮、耳、而已”等后面可断句;典例剖析:贤哉回也一箪食一瓢饮学而时习之不亦说乎有朋自远方来不亦乐乎方法五、借助对比、对偶、排比、顶真等修辞断句。

考点梳理:文言中常有对偶句、排比句、顶真句等,抓住这个特点断句,常能收到断开一处、接着断开几处的效果。

专题07文言文阅读★知识划重点★文言文的考查,常见的考点与题型不外乎字词解释、断句、语句翻译、文意归纳、写法分析、人物与作品评价等内容。

下面就复习和解题方法提几点建议:1.准确解释字词含义。

注意利用注释,利用平时积累的实词虚词知识,利用拓展联想和关联组词,确认字词在上下文语言环境中的意思。

2.正确、顺畅地翻译句子。

翻译句子,第一,要内容正确,符合文意;其次,译出来的句子要表达准确,得体流畅。

3.概括文意。

往往通过填空、回答问题的方式,考查对文章层次、景物特点、内容要点(如湖北武汉卷10题:年羹尧善于用兵主要体现在哪些方面,请简要概括。

吉林卷15题:请用简洁的语言概括本文所记叙的范仲淹读书时的轶事)、人物性格特征与感情态度、作品意义、阅读感受等方面的把握程度。

这是除了字词解释和语句翻译之外考查频率最高的点。

解答时务必注意,在通读全文的基础上,善于从细微处着眼,筛选重要信息,归纳概括要点,同时要推敲答案用语的准确性,概括力求要言不烦,不偏不倚,切中要旨。

4.比较阅读。

这是近几年较为常见的一种题型。

常用的是两段材料比较,材料的相关点一般在于作品的题材、主题、人物、手法、社会意义等方面。

有的以课内散文为主,链接课外相关材料(如江苏常州卷《邹忌讽齐王纳谏》与《成侯邹忌为齐相》,湖北黄石卷《出师表》与《诸葛亮言家事》);有的两篇都是写景的游记(广西柳州卷《三峡》与《与朱元思书》);有的是同一作者写不同景点的文章(如湖北潜江卷袁宏道的《满井游记》与《虎丘记》);有的用相关主题的两段材料(如山东滨州卷《鱼我所欲也》与《晏子谏景公》,福建厦门卷用两段赏荷的材料)。

比较阅读只是一种形式,在两段或几段材料之间有一种互补或互衬的关系,有的从两段文章的共性方面命题,有的是各自单独命题,题目互不相干,材料之间没有比较,后面一篇只是前一篇在内容上或题量上的补充。

考点基本与单篇考查是一致的。

5.拓展迁移。

为了做到古为今用,学以致用,命题常考查对散文主题与人物思想感情的评价,要求考生联系实际谈谈对某些观点的看法。

2022年初中语文文言文阅读之内容理解与分析专项复习卷二十三试卷考试总分:100 分考试时间: 120 分钟学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________一、文言文阅读(本题共计 10 小题,每题 10 分,共计100分)(3)结合选文,说说朱熹是一个怎样的人。

4.阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】环滁皆山也。

其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

作亭者谁?山之僧智仙也。

名之者谁?太守自谓也。

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(选自欧阳修《醉翁亭记》)檐①堂②洿③【乙】折之前有隙地,方四五丈,直对非非。

修竹环绕荫映,未尝植物,因以为④⑤(3)【甲】文中“中通外直,不蔓不枝,香远益清”从什么角度表现了莲的哪种品质?4(节选自郑燮《游江》)【注】①八面玲珑,原指屋子四面八方敞亮通明,此指多角度思考或欣赏。

(1)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

文言文分析综合公开课教案(精选6篇)文言文分析综合公开课教案1一、导入新课出示常见的文言文警句:三人行,必有我师。

书读百遍,其义自见。

温故而知新。

学而时习之。

1、请同学们自己读一读这些警句,再把你理解的意思讲一讲。

2、跟我们平时所用的书面语言比较一下,这些警句有什么特点?(引导学生总结出文言文的一般特点:有些字与现代的读音、意义不同;言简意赅,语意深远……)3、这些警句就是用文言文写成的。

用文言写出的__就叫文言文。

它是古代的书面语体,是中华民族优秀的文化遗产。

诵读文言文,能提高语言的感悟能力、表达能力、概括能力和逻辑思维能力。

学习文言文最基本的方法是诵读,最好的方法也是诵读。

今天我们学习的《学弈》这篇文言文,仅有5句话,70个字,是一篇短小精悍的寓言故事,其中蕴含着警示世人的道理。

二、读通课文,理解每句话的意思1、师范读课文。

2、总结老师读文言文的特点:一是速度比较慢,二是句中停顿较多。

3、学生小声跟老师读两遍。

4、学生自由练读,读通为止。

5、学生边读边结合文后的注释,理解每句话。

6、讨论交流。

(只要能说出每句话的大致意思就行。

)三、读熟课文,读懂故事1、学生自由反复诵读,重点指导读好“为是其智弗若与?曰:非然也。

”前一句读出疑问的语气,后一句读出肯定的语气。

2、再联系前后句子的意思,理解故事的内容。

3、同座互相说说故事的内容。

四、读书明理1、讨论:“虽与之俱学,弗若之矣”的原因是什么?从中能总结出一个什么道理?(学生根据自己的理解回答。

)2、大家谈谈自己是否有这种经历和体会。

(联系实际使学生进一步认识专心致志对学习、工作的重要性。

)五、练习背诵六、课后扩展教师把以前学过的“揠苗助长”“守株待兔”“掩耳盗铃”等文言成语故事,印发给学生,练习读文言文,还可以试着背诵一篇。

板书设计:学弈一人专心致志弗若另一人思——射鸿鹄。

文言文分析综合公开课教案2教学目标1、落实《考试说明》阅读浅易文言文的能力的训练,集中训练学生翻译文言语句的能力。

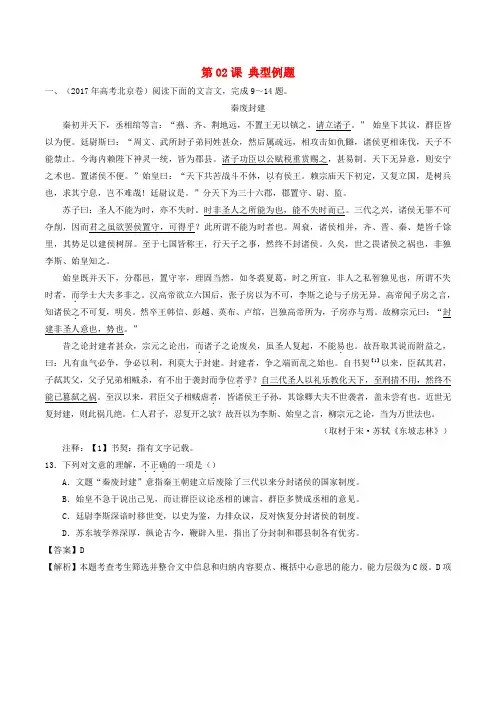

第02课典型例题一、(2017年高考北京卷)阅读下面的文言文,完成9~14题。

秦废封建秦初并天下,丞相绾等言:“燕、齐、荆地远,不置王无以镇之,请立诸子。

”始皇下其议,群臣皆以为便。

廷尉斯曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属.疏远,相攻击如仇雠,诸侯更.相诛伐,天子不能禁止。

今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县。

诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚易制。

天下无异意,则安宁之术也。

置诸侯不便。

”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以.有侯王。

赖宗庙天下初定,又复立国,是树兵也,求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。

”分天下为三十六郡,郡置守、尉、监。

苏子曰:圣人不能为时,亦不失时。

时非圣人之所能为也,能不失时而已。

三代之.兴,诸侯无罪不可夺削,因而君之虽欲罢侯置守,可得乎?此所谓不能为时者也。

周衰,诸侯相并,齐、晋、秦、楚皆千馀里,其势足以建侯树屏。

至于七国皆称王,行天子之事,然终不封诸侯。

久矣,世之畏诸侯之祸也,非独李斯、始皇知之。

始皇既并天下,分郡邑,置守宰,理固当然,如冬裘夏葛,时之所宜,非人之私智独见也,所谓不失时者,而.学士大夫多非之。

汉高帝欲立六国后,张子房以为不可,李斯之论与子房无异。

高帝闻子房之言,知诸侯之.不可复,明矣。

然卒王韩信、彭越、英布、卢绾,岂独高帝所为,子房亦与.焉。

故柳宗元曰:“封建非圣人意也,势也。

”昔之论封建者甚众,宗元之论出,而.诸子之论废矣,虽圣人复起,不能易.也。

故吾取其说而附益之,曰:凡有血气必争,争必以.利,利莫大于封建。

封建者,争之端而乱之始也。

自书契【1】以来,臣弑其君,子弑其父,父子兄弟相贼杀,有不出于袭封而争位者.乎?自三代圣人以礼乐教化天下,至刑措不用,然终不能已篡弑之祸。

至汉以来,君臣父子相贼虐者.,皆诸侯王子孙,其馀卿大夫不世袭者,盖未尝有也。

近世无复封建,则此祸几绝。

仁人君子,忍复开之欤?故吾以为李斯、始皇之言,柳宗元之论,当为万世法也。

(取材于宋·苏轼《东坡志林》)注释:【1】书契:指有文字记载。