村镇规划标准

- 格式:doc

- 大小:270.50 KB

- 文档页数:20

书名:GB 50188-93-村镇规划标准作者:本社出版日期:1994年4月1日出版社:中国建筑书店有限责任公司(中国建筑工业ISBN号:15112.14298开本:32开村镇规划标准(GB 50188—93)施行日期:1994年6月1日一总则1.0.1 为了科学地编制村镇规划,加强村镇建设和管理工作,创造良好的劳动和生活环境,促进城乡经济和社会的协调发展,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于全国的村庄和集镇的规划,县城以外的建制镇的规划亦按本标准执行。

1.0.3 编制村镇规划,除执行本标准外,尚应符合现行的有关国家标准、规范的规定。

二村镇规模分级和人口预测2.1 村镇规模分级2.1.1 村庄、集镇按其在村镇体系中的地位和职能宜分为基层村、中心村、一般镇、中心镇四个层次。

2.2 村镇人口预测2.2.1 村镇总人口应为村镇所辖地域范围内常住人口的总和,其发展预测应按下式计算:式中Q——总人口预测数(人);Q——总人口现状数(人);K——P——规划期内人口的机械增长数(人);n——规划期限(年)。

2.2.2 集镇规划中,在进行人口的现状统计和规划预测时,应按其居住状况和参与社会生活的性质进行分类。

2.2.4 集镇规划期内人口的机械增长,应按下列方法进行计算。

眷人数。

和农业剩余劳力的转移因素进行计算。

三村镇用地分类3.1 用地分类3.1.1 村镇用地应按土地使用的主要性质划分为:居住建筑用地、公共建筑用地、生产建筑用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、公用工程设施用地、绿化用地、水域和其它用地9大类、28小类。

3.1.2 村镇用地的类别应采用字母与数字结合的代号,适用于规划文件的编制和村镇用地的统计工作。

3.2 用地计算3.2.1 村镇的现状和规划用地,应统一按规划范围进行计算。

3.2.2 分片布局的村镇,应分片计算用地,再进行汇总。

3.2.3 村镇用地应按平面投影面积计算,村镇用地的计算单位为公顷(ha)。

建设部批准并于1993年9月发布了《村镇规划标准》,为强制性国家标准,自1994年6月1日起施行。

(1)适用范围。

适用于全国的村庄和集镇的规划,县城以外的建制镇的规划亦按本标准执行。

同时,还应符合有关标准、规范的规定。

(2)村镇分级。

按地位和职能宜分为基层村、中心村、一般镇、中心镇四个层次;按规划常住人口数量,分为大、中、小型三级。

(3)人口预测。

村镇总人口为村镇所辖地域范围内常住人口的总和。

集镇规划中,在进行人口的现状统计和规划预测时,应按其居住状况和参与社会生活的性质进行分类预测,规划期内可分为常住人口、通勤人口和流动人口,并按自然增长、机械增长进行估算来预测,确定村镇适宜的人口规模。

(4)用地分类。

村镇用地按土地使用的主要性质划分为:居住建筑用地、公共建筑用地、生产建筑用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、公用工程设施用地、绿化用地、水域和其他用地9大类、28小类,用字母与数字结合的代号表示。

(5)规划建设用地标准。

村镇建设用地应包括居住建筑用地、公共建筑用地、生产建筑用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、公用工程设施用地和绿化用地8大类之和。

建设用地标准包括人均建设用地指标、建设用地构成比例和建设用地选择三部分。

村镇人均建设用地指标为规划范围内的建设用地面积除以常住人口数量。

人均建设用地指标分为五级。

新建村镇的规划,人均建设用地指标宜按第三级确定,即>80m2/人、≤100m2/人。

发展用地偏紧时,按第二级确定,即>60m2/人、≤80m2/人。

对已有村镇进行规划时,其人均建设用地指标应以现状建设用地的人均水平为基础,根据规定在允许幅度内调整。

(6)建设用地构成比例。

村镇规划中的居住建筑、公共建筑、道路广场及绿化用地四类用地占建设用地的比例宜符合规定,中心镇为65%一85%,一般镇为67%~87%,中心村72%~92%。

(7)建设用地与选择。

村镇建设用地的选择应根据地理位置和自然条件、占地的数量和质量、交通运输条件、建设投资和经营费用、环境质量和社会效益等因素,经技术经济比较,择优确定。

中华人民共和国国家标准村镇规划标准Standard for Planning of Town and VillageGB 50188—93主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年6月1日关于发布国家标准《村镇规划标准》的通知建标[1993]732号国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、有关计委,各计划单列市建委:根据国家计委计综(1987)2390号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《村镇规划标准》已经有关部门会审,现批准《村镇规划标准》GB 50188—93为强制性国家标准,自一九九四年六月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国建筑技术发展研究中心负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1993年9月27日1 总则1.0.1为了科学地编制村镇规划,加强村镇建设和管理工作,创造良好的劳动和生活环境,促进城乡经济和社会的协调发展,制定本标准。

1.0.2本标准适用于全国的村庄和集镇的规划,县城以外的建制镇规划亦按本规标准执行。

1.0.3编制村镇规划,除执行本标准外,尚应符合现行的关国家标准、规范的规定。

2 村镇规模分级2.1 村镇规模分级2.1.1村庄集镇按其在村镇体系中的地位和职能宜分为基层村、中心村、一般镇、中心镇四个层次。

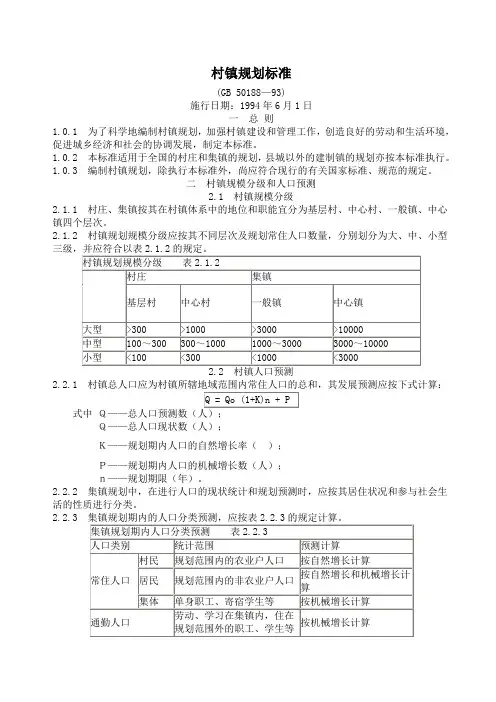

2.1.2村镇规划规模分级应按其不同层次级规划常住人口数量,分别划分为大、中、小开型三级,并应符合表2.1.2 的规定。

2 村镇规模分级2.2 村镇人口预测2.2.1村镇总人口应为村镇所辖地域范围内常住人口的总和,其发展预测应按下式计算:Q = Q0(1+K)n + P式中Q----总人口预测数(人);Q0----总人口现状数(人);K-----规划期内人口的自然增长率(‰);P-----规划期内人口的机械增长(人);n-----规划期限(年)。

2.2.2集镇规划中,在进行人口的现状统计和规划预测时,应按其居住状况和参与社会生活的性质进行分类。

书名:GB 50188-93-村镇规划标准作者:本社出版日期:1994年4月1日出版社:中国建筑书店有限责任公司(中国建筑工业ISBN号: 15112.14298开本: 32开村镇规划标准(GB 50188—93)施行日期:1994年6月1日一总则1.0.1 为了科学地编制村镇规划,加强村镇建设和管理工作,创造良好的劳动和生活环境,促进城乡经济和社会的协调发展,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于全国的村庄和集镇的规划,县城以外的建制镇的规划亦按本标准执行。

1.0.3 编制村镇规划,除执行本标准外,尚应符合现行的有关国家标准、规范的规定。

二村镇规模分级和人口预测2.1 村镇规模分级2.1.1 村庄、集镇按其在村镇体系中的地位和职能宜分为基层村、中心村、一般镇、中心镇四个层次。

2.1.2 村镇规划规模分级应按其不同层次及规划常住人口数量,分别划分为大、中、小型三级,并应符合以表2.1.2的规定。

村镇规划规模分级表2.1.2村庄集镇基层村中心村一般镇中心镇大型>300 >1000 >3000 >10000中型100~300 300~1000 1000~3000 3000~10000小型<100 <300 <1000 <30002.2 村镇人口预测2.2.1 村镇总人口应为村镇所辖地域范围内常住人口的总和,其发展预测应按下式计算:Q = Qo (1+K)n + P式中Q——总人口预测数(人);Q——总人口现状数(人);K——规划期内人口的自然增长率();P——规划期内人口的机械增长数(人);n——规划期限(年)。

2.2.2 集镇规划中,在进行人口的现状统计和规划预测时,应按其居住状况和参与社会生活的性质进行分类。

2.2.3 集镇规划期内的人口分类预测,应按表2.2.3的规定计算。

2.2.4 集镇规划期内人口的机械增长,应按下列方法进行计算。

2.2.4.1 建设项目尚未落实的情况下,宜按平均增长法计算人口的发展规模。

村镇规划标准村镇规划标准是指对农村村镇进行规划时所遵循的一系列标准和要求,目的是为了合理利用土地资源,改善农村环境,提高居民生活质量。

以下是村镇规划标准的主要内容:一、土地利用标准:1. 综合布局:根据村镇规模和特点,合理划定行政、商业、居住、农业、工业等不同用地功能区域。

2. 基础设施:确保公共设施的合理布局和可用性,并保障市民的出行需求,包括道路、桥梁、给排水、电力等。

3. 绿地和景观:合理布局村庄内的绿地和景观,提供优美的环境和休闲空间,改善居民生活品质。

二、建筑设计标准:1. 建筑高度:根据村镇规模和环境要求,确保建筑高度与周围建筑相协调,不影响环境景观。

2. 建筑面积:合理控制建筑面积,避免用地浪费,并考虑到居住者的需求和生活便利性。

3. 绿色建筑:鼓励采用可再生材料和节能技术,提高建筑的能源效率,减少对环境的影响。

三、环境保护标准:1. 生态保护:合理划定生态保护区,保护村镇周边的自然环境和生态系统,确保人与自然的和谐相处。

2. 污水处理:要求村庄建设污水处理设施,确保废水排放达标,不对周边水源造成污染。

3. 垃圾处理:设立垃圾处理站点,实现垃圾分类、减量和资源化利用,降低对环境的污染。

四、交通设施标准:1. 道路规划:根据村镇规模和交通流量,规划合理的道路网络,确保道路畅通,提高交通效率。

2. 公共交通:建设公共交通站点,鼓励使用公共交通工具,减少私家车辆的使用,减少交通拥堵和尾气排放。

3. 步行和自行车道:合理设置步行和自行车道,方便市民步行和骑行,减少对机动车的依赖,改善空气质量。

村镇规划标准的实施,可以有效地引导农村村镇的发展,提高农民的生活水平,同时也能保护环境,促进可持续发展。

因此,各级政府部门应加强对村镇规划标准的落实和监督,确保规划的合理性和可行性。

同时,村民也要积极参与,共同推动农村村镇的发展,营造良好的居住环境。

中华人民共和国国家标准村镇规划标准StandardforPlanningofTownandVillageGB50188—93主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年6月1日关于发布国家标准《村镇规划标准》的通知建标[1993]732号国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、有关计委,各计划单列市建委:根据国家计委计综(1987)2390号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《村镇规划标准》已经有关部门会审,现批准《村镇规划标准》GB50188—93为强制性国家标准,自一九九四年六月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国建筑技术发展研究中心负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1993年9月27日1总则1.0.1为了科学地编制村镇规划,加强村镇建设和管理工作,创造良好的劳动和生活环境,促进城乡经济和社会的协调发展,制定本标准。

1.0.2本标准适用于全国的村庄和集镇的规划,县城以外的建制镇规划亦按本规标准执行。

1.0.3编制村镇规划,除执行本标准外,尚应符合现行的关国家标准、规范的规定。

2村镇规模分级2.1村镇规模分级2.1.1村庄集镇按其在村镇体系中的地位和职能宜分为基层村、中心村、一般镇、中心镇四个层次。

2.1.2村镇规划规模分级应按其不同层次级规划常住人口数量,分别划分为大、中、小开型三级,并应符合表2.1.2的规定。

2村镇规模分级2.2村镇人口预测2.2.1村镇总人口应为村镇所辖地域范围内常住人口的总和,其发展预测应按下式计算:Q=Q0(1+K)n+P式中Q----总人口预测数(人);Q0----总人口现状数(人);K-----规划期内人口的自然增长率(‰);P-----规划期内人口的机械增长(人);n-----规划期限(年)。

2.2.2集镇规划中,在进行人口的现状统计和规划预测时,应按其居住状况和参与社会生活的性质进行分类。

村庄建设标准村庄建设标准一、规划设计1.制定村庄建设总体规划,明确村庄功能分区、用地布局和空间形态。

2.遵循城乡一体化发展原则,合理安排各项建设用地,优化村庄用地结构。

3.注重自然环境与人文环境的融合,保护和传承传统文化。

二、建筑风貌1.保持传统建筑风貌,弘扬当地特色文化。

2.建筑风格应简洁大方,体现现代气息。

3.建筑色彩应与当地自然环境相协调。

4.严格控制建筑高度和体量,保持村庄天际线与自然景观的和谐。

三、基础设施1.道路交通:建设完善的道路网络,提高道路硬化率,确保村庄交通畅通。

2.给水排水:建设给水系统和排水管道,保证居民生活用水和污水排放。

3.电力电信:建设电力网和电信设施,满足居民生活和经济发展需求。

4.燃气供暖:建设燃气供应系统和集中供暖设施,提高居民生活质量。

四、公共设施1.教育设施:建设幼儿园、小学等教育设施,提高教育水平。

2.卫生设施:建设卫生院、卫生室等卫生设施,保障居民健康。

3.文化设施:建设图书馆、活动室等文化设施,丰富居民文化生活。

4.体育设施:建设体育馆、运动场等体育设施,促进居民体育健身。

五、环境卫生1.建立垃圾分类收集和转运体系,实现垃圾分类处理。

2.建设污水处理设施,处理生活污水。

3.推广清洁能源,减少环境污染。

4.加强环境卫生宣传教育,提高居民卫生意识。

六、绿色能源1.利用当地资源,发展太阳能、风能等可再生能源。

2.推广节能技术,降低能源消耗。

3.建设能源管理体系,实现能源的有效利用和节约。

4.发展绿色建筑,提高建筑能源效率。

七、安全防灾1.制定应急预案,建立健全的应急管理体系。

2.加强消防设施建设,提高火灾防控能力。

3.开展防灾减灾宣传教育,提高居民防灾意识。

4.建设应急避难场所,保障居民在灾害发生时的安全。

镇规划标准GB 50188-2007条文说明前言《镇规划标准》GB 50188-2007经建设部2007年1月16日以第553号公告批准发布。

本标准第一版《村镇规划标准》GB 50188-93的主编单位是:中国建筑技术发展研究中心村镇规划设计研究所,参编单位是:四川省城乡规划设计研究院、吉林省城乡规划设计研究院、天津市城乡规划设计院、武汉市城市规划设计研究院、浙江省村镇建设研究会、陕西省村镇建设研究会。

为便于广大设计、施工、科研、学校等有关单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《镇规划标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,供使用者参考。

在使用中如发现本标准条文和说明有不妥之处,请将意见函寄中国建筑设计研究院城镇规划设计研究院(北京市西直门外车公庄大街19号,邮政编码:100044)。

1 总则1.0.1系统制订和不断完善有关镇规划的标准,是加强镇规划建设工作,使之科学化、规范化的一项重要内容。

这次修订是在总结《村镇规划标准》GB 50188-93颁布十多年来我国村镇规划建设事业发展变化的基础上,特别是镇的数量迅速增加和建设质量不断提高,镇的发展变化对于改变农村面貌和推进农村的现代化建设,加速我国城镇化的进程,日益显示出其重要性,而进行修编的。

规划是建设的先导,提高镇的规划水平,目的是为广大居民创造良好的生活和生产环境。

为此,这次修订,除完善了已有的规划标准外,同时增补了有关内容,从而为规划编制和组织管理工作提供更为全面和更加严格的技术标准,以促进我国城乡经济、社会和环境的协调发展。

1. 0.2为适应镇的建设发展形势,本标准的名称改为镇规划标准,其适用范围为全国县级人民政府驻地以外的镇的规划,乡的规划可按本标准执行。

由于县级人民政府驻地镇与其他镇虽同为镇建制,但两者从其管辖的地域规模、性质职能、机构设置和发展前景来看却截然不同,两者并不处在同一层次,因此,本标准不适用于县级人民政府驻地镇。

村镇体系规划村镇体系规划是指对一个地区的村镇进行合理规划和布局,以实现村镇发展的目标和要求。

这一规划旨在提升村镇的基础设施建设、居民生活质量和经济发展水平,促进城乡一体化发展,实现可持续发展的目标。

一、规划背景和目标村镇体系规划的背景是当前我国城乡发展不平衡不充分的问题,为了促进农村经济发展,提高农民收入和生活水平,需要对村镇进行规划和建设。

村镇体系规划的目标是通过合理布局和规划,提升村镇的基础设施建设水平,改善农民居住条件,促进农村产业发展和农民就业,实现城乡一体化发展。

二、规划原则和思路1. 综合考虑村镇的地理位置、自然资源、人口分布等因素,合理确定村镇的规模和布局。

2. 突出村镇的功能定位,根据不同村镇的特色和优势,发展相应的产业和服务业。

3. 强调村镇的可持续发展,注重生态环境保护和资源节约利用。

4. 加强村镇与城市的联系和互动,促进城乡一体化发展。

5. 注重社会公平和民生福祉,提高农民的收入和生活质量。

三、规划内容和具体措施1. 村镇规模和布局:根据地理位置、自然资源和人口分布等因素,合理确定村镇的规模和布局。

重点发展一些具有特色和优势的村镇,建设一些农业示范园区和特色小镇,提升农村经济发展水平。

2. 基础设施建设:加强对村镇的基础设施建设,包括道路、供水、供电、通信等设施的建设和改善。

提高村镇的交通便利性和生活条件,改善农民的居住环境。

3. 产业发展和就业创业:根据不同村镇的特色和优势,发展相应的产业和服务业。

鼓励农民创业就业,提供就业培训和创业扶持政策,增加农民的收入来源。

4. 生态环境保护:注重村镇的生态环境保护,加强农田水利建设和农业面源污染治理,推动农业可持续发展。

加强农村环境卫生整治,提高农民的生活质量。

5. 城乡一体化发展:加强村镇与城市的联系和互动,促进城乡一体化发展。

推动农村公共服务设施的均衡发展,提高农民享受城市公共服务的机会。

6. 社会公平和民生福祉:注重社会公平和民生福祉,加强农村社会保障体系建设,提供农村居民的基本生活保障。

村镇规划标准(GB 50188—93)施行日期:1994年6月1日一总则1.0.1 为了科学地编制村镇规划,加强村镇建设和管理工作,创造良好的劳动和生活环境,促进城乡经济和社会的协调发展,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于全国的村庄和集镇的规划,县城以外的建制镇的规划亦按本标准执行。

1.0.3 编制村镇规划,除执行本标准外,尚应符合现行的有关国家标准、规范的规定。

二村镇规模分级和人口预测2.1 村镇规模分级2.1.1 村庄、集镇按其在村镇体系中的地位和职能宜分为基层村、中心村、一般镇、中心镇四个层次。

2.1.2 村镇规划规模分级应按其不同层次及规划常住人口数量,分别划分为大、中、小型2.2.1式中Q——总人口现状数(人);K——规划期内人口的自然增长率( );P——规划期内人口的机械增长数(人);n——规划期限(年)。

2.2.2 集镇规划中,在进行人口的现状统计和规划预测时,应按其居住状况和参与社会生活的性质进行分类。

2.2.32.2.42.2.4.1 建设项目尚未落实的情况下,宜按平均增长法计算人口的发展规模。

计算时应分析近年来人口的变化情况,确定每年的人口增长数或增长率。

2.2.4.2 建设项目已经落实、规划期内人口机械增长稳定的情况下,宜按带眷系数法计算人口发展规模。

计算时应分析从业者的来源、婚育、落户等状况,以及村镇的生活环境和建设条件等因素,确定增加从业人数及其带眷人数。

2.2.4.3 根据土地的经营情况,预测农业劳力转移时,宜按劳力转化法对村镇所辖地域范围的土地和劳力进行平衡,计算规划期内农业剩余劳力的数量,分析村镇类型、发展水平、地方优势、建设条件和政策影响等因素,确定进镇的劳力比例和人口数量。

2.2.4.4 根据村镇的环境条件,预测发展的合理规模时,宜按环境容量法综合分析当地的发展优势、建设条件,以及环境、生态状况等因素,计算村镇的适宜人口规模。

2.2.4.5 村庄规划中,在进行人口的现状统计和规划预测时,可不进行分类,其人口规模应按人口的自然增长和农业剩余劳力的转移因素进行计算。

目录1总说明 ....................... 错误!未定义书签。

1.1项目概况 ............................................. 错误!未定义书签。

1.1.1项目背景 ................................................................... 错误!未定义书签。

村镇规划的内容和深度要求1乡、镇域现状分析图比例采用1∶10000,较大的镇、乡可采用1∶20000,无航测地形图可利用时,也可用行政区划图代替。

图上应标明:1、现有镇、乡及行政村界线;2、现有集镇、行政村、工矿区及其它生产基地的分布位置、人口规模和用地范围;3、主要自然资源、矿藏资源、旅游资源的分布位置及范围,开发情况;4、主要工矿、乡镇企业及大型仓库分布位置;5、公路(含3~5米以上机耕道)、铁路、通航河道的线路走向,码头、轮渡、铁路汽车站场的分布位置及用地范围;6、现有河流及水利工程的分布位置,集镇、村庄、工矿区水源引水管道位置走向;7、发电厂、变电站位置及容量,电力线路(10万伏以上)走向;长途电话及电讯线路的走向与相关设施的配置;8、现有文化中心、影剧院、中小学、职业学校、医院卫生院、医疗站、供销社、综合商店、茶园旅社以及农贸市场等主要公共设施及建筑的位置、规模与用地范围;9、对总体规划有影响的地形地貌及地质等用地不良地段;10、其它用地的界定界线;11、附镇、乡所在区域位置及联系示意图;12、现状各行政村情况一览表。

上述内容较多,如图面负担太重,也可以分开表示,如现状图、用地评价图、资源农业区划及人口密度分区等和区域位置图。

2镇乡域总体规划图比例同现状图,图纸内容包括:1、镇乡域及集镇经济联系和服务范围内的中心镇、乡镇、工矿区(点)、农业生产基地、中心村及主要基层村的布点位置,注明镇、村性质类型及人口规模、主导行业等;2、主要工矿、乡镇企业、大型仓库、大型机构的位置;3、主要公共建筑及公共服务设施位置、规模及用地范围;4、各项基础设施配套规划,如道路网络系统、河网水系、供水网络、供电、通讯、广播的线路走向与相关设施的配置;5、有关防洪防灾等工程措施及环境保护规划方案示意;6、其它规划用地界线及范围;7、规划集镇及中心村情况一览表((含所在位置、性质、功能分工、人口及用地规模、发展方向等)。

村镇规划标准村镇规划标准是指为了统一和规范村镇建设,保障农村地区的可持续发展而制定的一系列准则和规范。

它涵盖了土地利用、建筑设计、基础设施、环境保护等方面的要求,旨在提高农村地区的居住环境质量,促进农村经济的发展。

一、土地利用方面的规划标准1. 合理利用土地资源:村镇规划应充分考虑土地资源的特点和利用潜力,合理划定建设用地、农田保护区和生态保护区等区域,确保土地资源的可持续利用。

2. 保护农田和耕地:规划中应充分考虑农业发展的需要,合理划定农田保护区,保护农田和耕地资源,确保农业生产的可持续发展。

3. 优化土地利用结构:规划中应通过合理布局和合理利用土地,优化土地利用结构,提高土地利用效率,实现土地资源的最大化利用。

二、建筑设计方面的规划标准1. 保护传统建筑风貌:规划中应充分尊重和保护村镇的传统建筑风貌,保留和修复具有历史、文化价值的传统建筑,传承和弘扬地方特色文化。

2. 合理布局建筑空间:规划中应合理布局建筑空间,确保村镇的整体景观效果,提高居民的居住舒适度,同时兼顾交通、环境等因素。

3. 提高建筑质量:规划中应提高建筑质量标准,加强建筑结构的抗震、防火等能力,提高建筑的安全性和耐久性。

三、基础设施方面的规划标准1. 完善交通网络:规划中应合理布局交通网络,确保村镇与周边地区的联系畅通,提高交通运输效率,便利居民出行。

2. 健全水、电、气供应:规划中应合理布局水、电、气供应设施,确保居民的基本生活需求得到满足,提高居民的生活质量。

3. 完善公共服务设施:规划中应合理布局公共服务设施,如学校、医院、文化娱乐设施等,提供便利的公共服务,满足居民的教育、医疗、文化等需求。

四、环境保护方面的规划标准1. 保护自然生态环境:规划中应充分考虑村镇所处的自然生态环境,保护生态资源,减少对自然环境的破坏,实现人与自然的和谐共生。

2. 提高环境卫生水平:规划中应合理布局垃圾处理设施、污水处理设施等,提高环境卫生水平,改善居民的生活环境。

中华人民共和国国家标准镇规划标准GB 50188 — 2007Standard for planning of town1 总则1.0.1为了科学地编制镇规划,加强规划建设和组织管理,创造良好的劳动和生活条件,促进城乡经济、社会和环境的协调发展,制定本标准。

1.0.2本标准适用于全国县级人民政府驻地以外的镇规划,乡规划可按本标准执行。

1.0.3 编制镇规划,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语2.0.1镇 town经省级人民政府批准设置的镇。

2.0.2镇域 administrative region of town镇人民政府行政的地域。

2.0.3镇区 seat of government of town镇人民政府驻地的建成区和规划建设发展区。

2.0.4村庄 village农村居民生活和生产的聚居点。

2.0.5县域城镇体系 county seat town and township system of county县级人民政府行政地域内,在经济、社会和空间发展中有机联系的城、镇(乡)群体。

2.0.6镇域镇村体系 town and village system of town镇人民政府行政地域内,在经济、社会和空间中有机联系的镇区和村庄群体。

2.0.7中心镇 key town县域城镇体系规划中的各分区内,在经济、社会和空间发展中发挥中心作用的镇。

2.0.8一般镇 common town县域城镇体系规划中,中心镇以外的镇。

2.0.9中心村 key village镇域镇村体系规划中,设有兼为周围村服务的公共设施的村。

2.0.10基层村 basic-level village镇域镇村体系规划中,中心村以外的村。

3 镇村体系和人口预测3.1 镇村体系和规模分级3.1.1镇域镇村体系规划应依据县(市)域城镇体系规划中确定的中心镇、一般镇的性质、职能和发展规模进行制定。

3.1.2镇域镇村体系规划应包括以下主要内容:1、调查镇区和村庄的现状,分析其资源和环境等发展条件,预测一、二、三产业的发展前景以及劳力和人口的流向趋势;2、落实镇区规划人口规模,划定镇区用地规划发展的控制范围;3、根据产业发展和生活提高的要求,确定中心村和基层村,结合村民意愿,提出村庄的建设调整设想;4、确定镇域内主要道路交通,公用工程设施、公共服务设施以及生态环境、历史文化保护、防灾减灾防疫系统。

上海市村镇建设标准近年来,随着城市化进程的加速,上海市农村地区也面临着村镇建设的重要任务。

为确保村镇建设的质量和效益,上海市政府制定了一系列的村镇建设标准,旨在规范和提高农村地区的建设水平。

本文将从规划、道路、供水、供电、绿化、环境卫生等多个方面,探讨上海市村镇建设的标准。

一、规划标准首先,上海市村镇建设注重科学规划,注重统筹推进农村土地利用和乡村振兴。

规划要求合理布局土地资源,提高土地利用率。

此外,还应充分考虑交通、商业、教育、医疗等基础设施的合理配置,实现村庄和村庄之间以及村庄与城市的互联互通。

二、道路标准在村镇建设中,道路的规划和建设是至关重要的。

上海市要求道路的宽度和结构必须符合相应的标准,以确保交通的顺畅和安全。

此外,道路的环境美化和绿化也是重要的考虑因素。

村镇道路的建设应注重人车分流,设置合理的人行道和自行车道,提供良好的出行环境。

三、供水标准供水是农村生活中不可或缺的基础设施之一。

上海市村镇建设标准要求村镇内的水源必须符合卫生标准,并建立完善的供水设施和管网系统。

供水设施应满足人畜饮水、农田灌溉和消防等不同用水需求,确保农村地区居民的生活质量。

四、供电标准除了供水,供电也是村镇建设中不可或缺的要素。

上海市要求村镇供电设施必须符合国家的电力供应标准,并以农村电网建设为重点,提供可靠、稳定的电力供应。

供电设施的建设还应充分考虑可再生能源的利用,促进村庄的可持续发展。

五、绿化标准为了改善农村地区的生态环境,上海市村镇建设标准对绿化要求也相当严格。

要求每个村镇都要建设相应的公园、休闲广场和绿地,提供人们休闲娱乐和健身的场所。

此外,村镇建设还应保护原有的乡村景观,注重生态保护和生态修复。

六、环境卫生标准村镇的环境卫生对于居民的健康和生活质量有着重要的影响。

上海市要求建立规范的垃圾处理和污水处理系统,保持村镇的环境整洁和卫生。

此外,还应制定相应的环境治理措施,减少污染物的排放,提高农村地区的环境质量。

镇规划标准Standard for planning Of town GB 50188-20071 总则1.0.1为了科学地编制镇规划,加强规划建设和组织管理,创造良好的劳动和生活条件,促进城乡经济、社会和环境的协调发展,制定本标准。

1. 0.2 本标准适用于全国县级人民政府驻地以外的镇规划,乡规划可按本标准执行。

1. 0.3编制镇规划,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语3 镇村体系和人口预测3.1 镇村体系和规模分级3.1. 1镇域镇村体系规划应依据县(市)域城镇体系规划中确定的中心镇、一般镇的性质、职能和发展规模进行制定。

3.1. 2镇域镇村体系规划应包括以下主要内容:1调查镇区和村庄的现状,分析其资源和环境等发展条件,预测一、二、三产业的发展前景以及劳力和人口的流向趋势;2落实镇区规划人口规模,划定镇区用地规划发展的控制范围;3 根据产业发展和生活提高的要求,确定中心村和基层村,结合村民意愿,提出村庄的建设调整设想;4确定镇域内主要道路交通,公用工程设施、公共服务设施以及生态环境、历史文化保护、防灾减灾防疫系统。

3.1.3镇区和村庄的规划规模应按人口数量划分为特大、大、中、小型四级。

在进行镇区和村庄规划时,应以规划期末常住人口的数量按表3.1.3的分级确定级别。

3.2 规划人口预测3.2.1镇域总人口应为其行政地域内常住人口,常住人口应为户籍、寄住人口数之和,其发展预测宜按下式计算:Q=Qo(1+K)n+P式中Q——总人口预测数(人);Qo——总人口现状数(人);K——规划期内人口的自然增长率(%);P——规划期内人口的机械增长数(人);n——规划期限(年)。

3.2.2 镇区人口规模应以县域城镇体系规划预测的数量为依据,结合镇区具体情况进行核定;村庄人口规模应在镇域镇村体系规划中进行预测。

3.2.3镇区人口的现状统计和规划预测,应按居住状况和参与社会生活的性质进行分类。

村镇规划标准村镇规划标准GB *****1总则1.0.1为了科学地编制村镇规划加强村镇建设和管理工作创造良好的劳动和生活环境促进城乡经济和社会的协调发展制定本标准1.0.2本标准适用于全国的村庄和集镇的规划县城以外的建制镇的规划亦按标准执行1.0.3编制村镇规划除执行木标准外尚应符合现行的有关国家标准规范的规定2村镇规模分级和人口预测2.1村镇规模分级2.1村庄集镇按其在村镇体系中的地位和职能宜分为基层村般镇中心镇四个层次2.1.2村镇规划规模分级应按其不同层次及规划常住人口数量大中小型三级并应符合表2.1.2的规定村镇规划规模分级表2.1.293中心村一分别划分为2.2村镇人口预测2.2.1村镇总人口应为村镇所辖地域范围内常住人口的总和其发展预测应按下式计算:Q总人口预测数(人)总人口现状数(人)Q0K规划期内人口的自然增长率(%)P规划期内人口的机械增长数(人)n规划期限(年)2.2.2集镇规划中在进行人口的现状统计和规划预测时应按其居住状况和参与社会生活的性质进行分类2.2.3集镇规划期内的人口分类预测应按表2.2.3的规定计算集镇规划期内人口分类预测表2.2.3预测计算按自然增长计算按自然增长和机械增长计算单身职工寄宿学生等按机械增长计算劳动学习在集镇内住在规划范围按机械增长计算通勤人口外的职工学生等出差探亲旅游赶集等临时参与进行估算流动人口集镇活动人员2.2.4集镇规划期内人口的机械增长应按下列方法进行计算2.2.4.1建设项目尚未落实的情况下宜按平均增长法计算人口的发展规模计算时应分析近年来人口的变化情况确定每年的人口增长数或增长率2.2.4.2建设项目己经落实规划期内人口机械增长稳定的情况下宜按带眷系数法计算人口发展规模计算时应分析从业者的绿化用地水域和其它用地9大类28小类3.1.2村镇用地的类别应采用字母与数字结合的代号适用于规划文件的编制的村镇用地的统计工作3.1.3村镇用地的分类和代号应符号表3.1.3的规定村镇用地的分类和代号表3丄3类别代号大类小类R类别名称居住建筑用地范围各类居住建筑及其间距和内部小路场地绿化等用地不包括路面宽度等于和大于3.5m的道路用地村民户独家使用的住房和附属设施及其户间间距用地进户小路用地不包括自留地其它生产性用地居民户的住宅庭院及其间距用地属于R1R2以外的居住用地如单身宿舍敬老院等用地各类公共建筑物及其附属设施内部道路场地绿化等用地政府团体经济贸易管理机构等用地幼儿园托儿所小学中学用各类高中级专业学校成人学校等用地文化图书科技展览娱乐体育文物宗教等用地医疗防疫保健休养和疗养等机构用地各类商业服务业的店铺银行信用保险等机构及其附属设施用地集市贸易的专用建筑和场地不包括临时占用街道广场等设摊用地独立设置的各种所有所的生产性建筑及其设施和内部道路场地绿化等用地对居住和公共环境基木无干扰和污染的工业如缝纫电子工艺品等工业用地对居住和公共环境有一定干扰和污染工业如纺织食品小型机械等工业用地对居住和公共环境有严重干扰和污染的工业如采矿冶金化学造纸制革建材大中型机械制造等工业用地各类农业建筑如打谷场饲养场农机站育秧房兽医站等及其附属设施用地不包括农林种植地牧草地养殖水域地R1 R2 R3村民住宅用地居民住宅用地其他居住用地C Cl C2 C3 C4 C5 C6公共建筑用地行政管理用地教育机构用地文体科技用地医疗保健用地商业金融用地集贸设施用地生产建筑用地一类工业用地二类工业用地三类工业用地M Ml M2 M3农业生产设施用地WW1 W2仓储用地TSTI T25152U1U2G1G2E1E2E3E4E5 U G E物资的中转仓库专业收购和储存建筑及其附属道路场地绿化等用地普通仓储用地存放一般物品的仓储用地危险品仓储用存放易燃易爆剧毒等危险品的仓储用地地对外交通用地村镇对外交通的各种设施用地公路交通用地公路站场及规划范围内的路段附属设施等用地其它交通用地铁路水运及其它对外交通的路段和设施用地道路广场用地规划范围内的道路广场停车场等设施用地道路用地规划范围内宽度等于和大于3.5m以上的各种道路及交叉口等用地广场用地公共活动广场停车场用地不包括各类用地内部的场地公用工程设施各类公用工程和环卫设施用地包括其建筑物构用地筑物及管理维修设施等用地公用工程用地给水排水供电邮电供气供热殡葬防灾和能源等工程设施用地环卫设施用地公厕垃圾站粪便和垃圾处理设施等用地绿化用地公共绿地各类公共绿地生产防护绿地不包括各类用地内部的绿地生产防护绿地面向公众有一定游乐设施的绿地如公园街巷中的绿地路旁或临水宽度等于和大于5m的绿地水域和其它用地水域提供苗木草皮花卉的圃地以及用于安全卫生防风等防护林带和绿地农林种植地规划范围内的水域农林种植地牧草地闲置和特殊用地江河湖泊水库沟渠池塘滩涂等水域不牧草地包括公园绿地中的水面闲置地以生产为目的的农林种植地如农田菜地园地林地等生长各种牧草的土地尚未使用的土地军事外事保安等设施用地不特殊用地包括部队家属生活区公安消防机构等用3.2用地计算322村镇的现状和规划用地应统一按规划范围进行计算3.2.2分片布局的村镇应分片计算用地再进行汇总3.2.3村镇用地应按平面投影面积计算村镇用地的计算单位为公顷(ha)3.2.4用地面积计算的精确度应按图纸比例尺确定的图纸应取值到个位数1:5000的图纸应取值到小数点后一位林”:2000的图纸应取值到小数点后两位3.2.5村庄用地计算表的格式应符合本标准附录A.O.1的规定集镇用地计算表的格式应符合木标准附录A.O.2的规定4规划建设用地标准4.1 一般规定4.1.1村镇建设用地应包括本标准3.13村镇用地分类中的居住建筑用地公共建筑用地生产建筑用地仓储用地对外交通用地道路广场用地公用工程设施用地的-绿化用地8大类之和4.1.2村镇规划的建设用地标准应包括人均建设用地指标建设用地构成比例和建设用地选择三部分4.1.3村镇人均建设用地指标应为规划范围内的建设用地面积除以常住人口数量的平均数值人口统计应与用地统计的范围相一致4.2人均建设用地指标4.2.1人均建设用地指标应按表422的规定分为五级人均建设用地指标分级表422级别一二三四人均建设用地50 60 80 100指标(1712/人)60 80 100 1204.2.2新建村镇的规划其人均建设用地指标宜按表421中第三级确定当发展用地偏紧时可按第二级确定4.2.3对己有的村镇进行规划时其人均建设用地指标应以现状建设用地的人均水平为基础根据人均建设用地指标级别和允许调整幅度确定并应符合表4.2.3及本条各款的规定4.2.3.1第一级用地指标可用于用地紧张地区的村庄集镇不得选用4.2.32地多人少的边远地区的村镇应根据所在省自治区政府规定的建设用地指标确定人均建设用地指标表423现状人均建设用地水平(m/人)5050.1-6060.1-8080.1-100100.1-120 2五120 150人均建设用地指标级别一二一二二三二三四三四允许调整幅度(rn2/人)应增5-20可增0-25可增0-10可增减0-20可减0-15120.1-150四五可减0-20 150五应减至250以内注允许调整幅度是指规划人均建设用地指标对现状人均建设用地水平的增减数值4.3建设用地构成比例4.3.1村镇规划中的居住建筑公共建筑道路广场及绿化用地中公共绿地四类用地占建设用地的比例宜符合表431的建设用地构成比例表4.3.1类别用地类别占建设用地比例%代号中心镇一般镇中心村R居住建筑用地C公共建筑用地S道路广场用地G1公共绿地2-6 2-6 2-4四类用地之和432通勤人口和流动人口较多的中心镇其公共建筑用地所占比例宜选取规定幅度内的较大值433邻近旅游区及现状绿地较多的村镇其公共绿地所占比例可大于6%4.4建设用地选择4.4.1村镇建设用地的选择应根据地理位置和自然条件占地的数量和质量现有建筑和工程设施的拆迁和利用交通运输条件建设投资和经营费用环境质量和社会效益等因素经过技术经济比较择优确定4.4.2村镇建设用地宜选在生产作业区附近并应充分利用原有用地调整挖潜同基木农田保护区规划相协调当需要扩大用地规模时宜选择荒地薄地不占或少占耕地林地和人工牧场4.4.3村镇建设用地宜选在水源充足水质良好便于排水通风向阳和地质条件适宜的地段4.4.4村镇建设用地应避开山洪风口滑坡泥石流洪水淹没地震断裂带等自然灾害影响的地段并应避开自然保护区有开采价值的地下资源和地下采空区4.4.5村镇建设用地宜避免被铁路重要公路和高压输电线路所穿越5居住建筑用地5.0.1村民宅基地和居民住宅用地的规模应根据所在省自治区直辖市政府规定的用地而积指标进行确定5.0.2居住建筑用地的选址应有利生产方便生活具有适宜的卫生条件和建设条件并应符合下列规定5.0.2.1居住建筑用地应布置在大气污染源的常年最小风向频率的下风侧以及水污染源的上游5.0.2.2居住建筑用地应与生产劳动地点联系方便又不想互干扰5.0.2.3居住建筑用地位于丘陵和山区时应优先选用向阳坡并避开风口和窝风地段5.0.2.4居住建筑用地应具有适合建设的工程地质与水文地质条件5.0.3居住建筑用地的规划应符合下列规定5.0.3.1居住建筑用地规划应符合村镇用地布局的要求并应综合考虑相邻用地的功能道路交通等因素进行规划5.0.3.2居住建筑用地规划应根据不同住户的需求选定不同的住宅类型相对集中地进行布置5.0.4居住建筑的布置应根据气候用地条件和使用要求确定居住建筑的类型朝向层数间距和组合方式并应符合下列规定:5.0.4.1居住建筑的布置应符合所在省自治区直辖市政府规定的居住建筑的朝向和日照间距系数5.0.4.2居住建筑的平面类型应满足通风要求在现行的国家标准建筑气候区划标准的气候区居住建筑的朝向应使夏季最大频率风向入射角大于15 在其他气候区应使夏季最大频率风向入射角大于5.0.4.3建筑的间距和通道的设置应符合村镇防灾的要求5.0.4.4宅院宜缩小沿巷路一侧的边长宅院组合宜采一条巷路服务两侧住户的组合型式6公共建筑用地6.0.1公共建筑项目的配置应符合表601的规定村镇公共建设项目配置表6.0.2类别项目I•人民政府派出处2法院3•建设土地管理机构4•农林水电管理机构5•工商税务所6•粮营所7•交通监理站8•居委会村委会二9.专科院校教20.高级中学职业中学育22•初级中学机22.小中学构13.托儿园托儿所一行政管理中心镇一般镇中心村基层村三24•文站(室)青少年之家文25•影剧院体2&灯光球场科17•体育场技18.科技站四29•中心卫生院医20•卫生院(所室疗22•防疫保健站保22.计划生育指导站险五23.百货店商24.食品店业25•生产资料建材日杂店26•粮店27•煤店28.药店29•书店30.银行信用社保险机构31.饭店饮食店小吃店32.旅馆招待所33.理发浴室洗染店34•照相馆35.综合修理加工收购店六集36•粮油土特产市场贸37.蔬菜副食市场设38.百货市场施39.燃料建材生产资料市场40•畜禽水产市场注:表中应设的项目可设的项目6.0.2各类公共建筑的用地而积指标应符合表6.0.2的规定各类公共建筑人均用地而积指标表6.0.2村镇规划规模分级层次中大型心中型镇小型一大型般中型镇小型中心大型各类公共建筑人均用地面积指标(m2/人)行政管理教育机构文体科技医疗保健商业金融村中型注集贸设施的用地而积应按赶集人数经营品类计算6.0.3村庄和中小型的集镇的公共建筑用地除学校和卫生院以外宜集中布置在位置适中内外联系方便的地段商业金融机构和集贸设施宜设在村镇人口附近或交通方便的地段6.0.4学校用地应设在阳光充足环境安静的地段距离铁路干线应大于300m主要入口不应开向公路6.0.5集贸设施用地应综合考虑交通环境与节约用地等因素进行布置并应符合下列规定:6.0.5.1集贸设施用地的选址应有利于人流和商品的集散并不得占用公路主要干路车站码头桥头等交通量大的地段影响镇容环境和易燃易爆的商品市场应设在集镇的边缘并应符合卫生安全防护的要求6.0.5.2集贸设施用地的而积应接平集规模确定非集时应考虑设施和用地的综合利用并应安排好大集时临时占用的场生产建筑和仓储用地7.0.1生产建筑用地应根据其对生活环境的影响状况进行选址和布置并应符合下列规定7.0.1.1本标准用地分类中的一类工业用地可选择在居住建筑或公共建筑用地附近7.0.1.2本标准用地分类中的二类工业用地应选择在常年最小风向频率的上风侧及河流的下游并应符合现行的国家标准工业企业设计卫生标准的有关规定7.0.1.3木标准用地分类中的三类工业用地应按环境保护的要求进行选址并严禁在该地段内布置居住建筑7024对已造成污染的二类三类工业必须治理或调整7.0.2工业生产用地应选择在靠近电源水源对外交通方便的地段协作密切的生产项目应邻近布置相互干扰的生产项目应予以分隔7.0.3农业生产设施用地的选择应符合下列规定:7.0.3.1农机站(场)打谷场等的选址应方便田间运输和管理7.0.3.2大中型饲养场地的选址应满足卫生和防疫要求宣布置在村镇常年盛行风向的侧风位以及通风排水条件良好的地段并应与村镇保持防护距离7.0.3.3兽医站宜布置在村镇边缘7.0.4仓库及堆场甩地的选址应鞍存馅物品的性质确定并应设在村镇边缘交通运输方便的地段粮棉木材油类农药等易燃易爆和危险品仓库与厂房打谷场居住建筑的距离应符合防火和安全的有关规定7.0.5生产建筑用地仓储用地的规划应保证建筑和各项设施之间的防火间距并应设置消防通路8道路对外交通和竖向规划8.1道路和对外交通规划8.1.1道路交通规划应根据村镇之间的联系相村镇各项用地的功能交通流量结合自然条件与现状特点确定道路交通系统并有利于建筑布置和管线敷设8.1.2村镇所辖地域范围内的道路按主要功能和使用特点应划分为公路和村镇道路两类其规划应符合下列规定:8.1.2.1公路规划应符合国家现行的公路工程技术标准的有关规定8.4.2.2村镇道路可分为四级其规划的技术指标应符合表8丄2的规定村镇道路规划技术指标表8.1.2村镇道路级别一二三四计算行车速度km/h道路红线宽度m车行道宽度10-14 6-73.5每侧人行道宽度通路间距(m)注表中一二三级道路用地按红线宽度计算四级道路按车行道宽度计算8.1.3村镇道路系组成应符合表8.13的规定规划技术指标村镇道路系组成表8.1.3村镇层次中心镇般镇中心村基层村注32m规划规模分级道路分级■ • ・■ ■四大型中型小型大型中型小型大型中型小型大型中型小型表中应设级别可设级别当大型中心镇规划人口大于杠好人时其主要道路红线宽度可大于8.1.4集镇道路应根据其道路现状和规划布局的要求按道路的功能性质进行合理布置并应符合下列规定8.1.4.1连接工厂仓库车站码头货场等的道路不应穿越集镇的中8.1.4.2位于文化娱乐商业服务等大型公共建筑前的路段应设置必要的人流集散场地绿地和停车场地8.1.4.3商业文化服务设施集中的地段可布置为商业步行街禁止机动车穿越路口处应设置停车场地8.1.5汽车专用公路一般公路中的二三级公路不应从村镇内部穿过对于己在公路两侧形成的村镇应进行调整8.2竖向规划8.2.1村镇建设用地的坚向规划应包括下列内容1.确定建筑物构筑物场地道路排水沟等的规划标高2.确定地面排水方式及排水构筑物3•进行上方平衡及挖方填方的合理调配确定取土和弃土的地点8.2.2村镇建设用地的竖向规划应符合下列规定1•充分利用自然地形保留原有绿地和水而2•有利于地面水排除3•符合道路广场的设计坡度要求4•减少土方工程8.2.3建筑用地的标高应与道路标高相协调高于或等于邻近道路的中心标高8.2.4村镇建设用地的地面排水应根据地形特点降水量和汇水而积等因素划分排水区域确定坡向坡度和管沟系统9•公用工程设施规划9.1给水工程规划9.1.1给水工程规划中集中式给水应包括确定用水量水质标准水源及卫生防护水质净化给水设施管网布置分散式结水应包括确定用水量水质标准水源及卫生防护取水设施9.1.2集中式给水的用水量应包括生活生产消防浇洒道路和绿化管网漏水量和未预见量并应符合下列要求9.1.2.2生活用水的计算应符合下列要求1居住建筑的生活用水量应按现行的有关国家标准进行计算(2)公共建筑的生活用水量应符合现行的国家标准建筑给水排水设计规范的有关规定也可按居住建筑生活用水量的8%25%进行估算9.1.2.2生产用水量应包括乡镇工业用水量畜禽饲养用水量和农业机械用水量可按所在省自治区直辖市政府的有关规定进行计算9.1.2.3消防用水量应符合现行的国家标准村镇建筑设计防火规范的有关规定9.1.2.4浇洒道路和绿地的用水量可根据当地条件确定9.1.2.5管网漏失水量及末预见水量中按最高日用水量的15%25% 计算9.1.3生活饮用水的水质应符合现行的有关国家标准的规定9.1.4水源的选择应符合下列要求:1•水量充足水源卫生条件好便于卫生防护2.原水水质符合要求优先选用地下水3•取水净水辅配水设施安全经济具备施工条件4•选择地下水作为给水水源时不得超量开采选择地表水作为给水水源时其枯水期的保证率不得低于90%9.1.5给水管网系统的布置干管的方向应与给水的主要流向一致并应以最短距离向用水大户供水给水干管最不利点的最小服务水头单层建筑物可按510m计算建筑物每增加一层应增压3m分散式给水应符合现行的有关国家标准的规定9.2排水工程规划9.2.1排水工程规划应包括确定排水量排水体制排放标准排水系统布置污水处理方式9.2.2排水量应包括污水量雨水量污水量应包括生活水量和生产污水量井应按下列要求计算9.2.2.1生活污水量可按生活用水量的75%90%进行计算9.2.2.2生产污水量及变化系数应按产品种类生产工艺特点和用水量确定也可按生产用水量的7590%进行计算9.2.2.3雨水量宜按邻近城市的标准计算9.2.3排水体制应选择分流制条件不具备的小型村镇可选择合流制但在污水排入系统前应采用化粪池生活污水净化沼气池等方法进行预处理9.2.4污水排放应符合现行的国家标准污水综合排放标准的有关规定污水用于农田灌溉应符合现行的国家标准农业灌溉水质标准的有关规定9.2.5布置排水管渠时雨水应充分利用地而透流和沟渠排除污水应通过管道或暗渠排放雨水污水的管渠均应按重力流设计9.2.6分流制与合流制中的生活污水宜采用净化沼气池双层沉淀池或化粪池等进行处理集中式生活污水宜采用活性污泥法生物膜法等技术处理生产污水的处理设施应与生产设施建设同步进行污水采用集中处理时污水处理厂的位置应选在村镇的下游靠近受纳水体或农田灌溉区9.3供电工程规划9.3.1供电工程规划应包括预测村镇所辖地域范田内的供电负荷确定电源和电压等级布置供电线路配置供电设施9.3.2村镇所辖地域范围供电负荷的计算应包括生活用乡仁企业用电和农业用电的负荷9.3.3供电电源和变电站站址的选择应以县城供电规划为并符合建站的建设条件线路进出方便和接近负荷中心9.3.4变电站出线电压等级应按所在地区规定的电压标准确定9.3.5供电线路的布置应符合下列规定:1•宜沿公路村镇道路布置2•宜采用同杆并架的架设方式3•线路走廊不应穿过村镇住宅森林危险品仓库等地段4•应减少交叉跨越避免对弱电的干扰5•变电站出线宜将工业线路和农业线路分开设置9.3.6供电变压器容量的选择应根据生活用电乡镇企业用电和农业用电的负荷确定9.3.7重要公用设施医疗单位或用电大户应单独设置变压设备或供电电源9.4邮电工程规划9.4.1邮电工程规划应包括电信设施的位置规模设施水平和管线布置9.4.2邮电设施的规划应依据县域邮政电信规划制定9.4.3邮政局(所)的选址应利于邮件运输方便用户9.4.4电信局(所)的选址应符合下列规定9.4.4.1宜靠近上一级电信局来线一侧9.4.4.2应设在用户密度中心9.4.4.3应设在环境安全交通方便符合建设条件的地段9.4.5电话普及率应结合当地经济和社会发展需要确定百人拥有的电话机部数9.4.6电信线路布置应符合下列规定:946.2应避开易受洪水淹没河岸塌陷土坡塌方以及严重污染等地区9.4.6.2应便于架设巡察和检修9.4.6.3宜设在电力线走向的道路另一侧9.5村镇防洪规划9.5.1村镇所辖地域范围的防洪规划应按现行的国家标准防洪标准的有关规定执行邻近大型工矿企业交通运输设施文物古迹和风景区等防护对象的村镇当不能分别进行防护时应按就高不就低的原则按现行的国家标准防洪标准的有关规定执行9.5.2村镇的防洪规划应与当地江河流域农田水利建设水土保持绿化造林等的规划相结合统一整治河道修建堤坝号皖和蓄滞洪区等防洪工程设施9.5.3位于蓄滞洪区内的村镇当根据防洪规划需要修建围村捻保庄号安全庄台避水台等就地避洪安全设施时其位置应避开分洪口主流顶冲和深水区其安全超高宜符合表9.5.3的规定9.5.4在蓄滞洪区的村镇建筑内设置安全层时应统一进行规划并应符合现行的国家标准蓄滞洪区建筑工程技术规范的有关规定就地避洪安全设施的安全超高表9.5.3安置人口(人)安全超高m地位重要防护面大人口 2.0的密集区围村捻保庄土于1000 ***** 1.5-1.0安全庄台避水台1000 1.5-1.0注安全超高是指在蓄滞洪时的最高洪水以上避洪安全设施需要增加的富裕高度安全设施。

村镇规划标准

式中Q——总人口预测数(人);

Q——总人口现状数(人);

K——

6.0.5集贸设施用地应综合考虑交通、环境与节约用地等因素进行布置,并应符合下列规定:

6.0.5.1集贸设施用地的选址应有利于人流和商品的集散,并不得占用公路、主要干路、车站、码头、桥头等交通量大的地段。

影响镇容环境和易燃易爆的商品市场,应设在集镇的边缘,并应符合卫生、安全防护的要求。

6.0.5.2集贸设施用地的面积应按平集规模确定;非集时应考虑设施和用地的综合利用,并应安排好大集时临时占用的场地。

七生产建筑和仓储用地

7.0.1产建筑用地应根据其对生活环境的影响状况进行选址和布置,并应符合下列规定:

7.0.1.1本标准用地分类中的一类工业用地可选择在居住建筑或公共建筑用地附近。

7.0.1.2本标准用地分类中的二类工业用地应选择在常年最小风向频率的上风侧及河流的下游,并应符合现行的国家标准《工业企业设计卫生标准》的有关规定。

7.0.1.3本标准用地分类中的三类工业用地应按环境保护的要求进行选址,并严禁在该地段内布置居住建筑。

7.0.1.4对已造成污染的二类、三类工业,必须治理或调整。

7.0.2工业生产用地应选择在靠近电源、水源,对外交通方便的地段。

协作密切的生产项目应邻近布置,相互干扰的生产项目应予以分隔。

7.0.3农业生产设施用地的选择,应符合下列规定:

7.0.3.1农机站(场)、打谷场等的选址,应方便田间运输和管理。

7.0.3.2大中型饲养场地的选址,应满足卫生和防疫要求,宜布置在村镇常年盛行风向的侧风位,以及通风、排水条件良好的地段,并应与村镇保持防护距离。

7.0.3.3兽医站宜布置在村镇边缘。

7.0.4仓库及堆场用地的选址,应按存储物品的性质确定,并应设在村镇边缘、交通运输方便的地段。

粮、棉、木材、油类、农药等易燃易燃和危险品仓库与厂房、打谷场、居住建筑的距离应符合防火和安全的有关规定。

7.0.5生产建筑用地、仓储用地的规划,应保证建筑和各项设施之间的防火间距,并应设置消防通路。

八道路、对外交通和竖向规划

8.1路和对外交通规划

8.2.4村镇建设用地的地面排水,应根据地形特点、降水量和汇水面积等因素,划分排水区域,确定坡向,坡度和管沟系统。

九公用工程设施规划

9.1给水工程规划

9.1.1给水工程规划中,集中式给水应包括确定用水量、水质标准、水源及卫生防护、水质净化、给水设施、管网布置;分散式给水应包括确定用水量、水质标准、水源及卫生防护、取水设施。

9.1.2集中式给水的用水量应包括生活、生产、消防、浇洒道路和绿化、管网漏水量和未预见水量,并应符合下列要求。

9.1.2.1生活用水量的计算,应符合下列要求:

①居住建筑的生活用水量应按现行的有关国家标准进行计算。

②公共建筑的生活用水量,应符合现行的国家标准《建筑给水排水设计规范》的有关规定,也可按居住建筑生活用水量的8%~25%进行估算。

9.1.2.2生产用水量应包括乡镇工业用水量、畜禽饲养用水量和农业机械用水量,可按所在省、自治区、直辖市政府的有关规定进行计算。

9.1.2.3消防用水量应符合现行的国家标准《村镇建筑设计防火规范》的有关规定。

9.1.2.4浇洒道路和绿地的用水量,可根据当地条件确定。

9.1.2.5管网漏失水量及未预见水量,可按最高日用水量的15%~25%计算。

9.1.3生活饮用水的水质应符合现行的有关国家标准的规定。

9.1.4水源的选择应符合下列要求:

1 水量充足,水源卫生条件好、便于卫生防护;

2 原水水质符合要求,优先选用地下水;

3 取水、净水、输配水设施安全经济,具备施工条件;

4 选择地下水作为给水水源时,不得超量开采;选择地表水作为给水水源时,其枯水期的保证率不得低于90%。

9.1.5给水管网系统的布置,干管的方向应与给水的主要流向一致,并应以最短距离向用水大户供水。

给水干管最不利点的最小服务水头,单层建筑物可按5~10m计算,建筑物每增加一层应增压3m。

分散式给水应符合现行的有关国家标准的规定。

9.2排水工程规划

9.2.1排水工程规划应包括确定排水量、排水体制、排放标准、排水系统布置、污水处理方式。

9.2.2排水量应包括污水量、雨水量,污水量应包括生活污水量和生产污水量,并应按下列要求计算。

9.2.2.1生活污水量可按生活用水量的75%~90%进行计算。

9.2.2.2生产污水量及变化系数应按产品种类、生产工艺特点和用水量确定,也可按生产用水量的75%~90%进行计算。

9.2.2.3雨水量宜按邻近城市的标准计算。

9.2.3排水体制宜选择分流制。

条件不具备的小型村镇可选择合流制,但在污水排入系统前,应采用化粪池、生活污水净化沼气池等方法进行预处理。

9.2.4污水排放应符合现行的国家标准《污水综合排放标准》的有关规定;污水用于农田灌溉,应符合现行的国家标准《农田灌溉水质标准》的有关规定。

9.2.5布置排水管渠时,雨水应充分利用地面迳流和沟渠排除;污水应通过管道或暗渠排放,雨水、污水的管、渠均应按重力流设计。

9.2.6分散式与合流制中的生活污水,宜采用净化沼气池、双层沉淀池或化粪池等进行处理;集中式生活污水,宜采用活性污泥法、生物膜法等技术处理。

生产污水的处理设施,应与生产设施建设同步进行。

污水采用集中处理时,污水处理厂的位置应选在村镇的下游,靠近受纳水体或农田灌溉区。

9.3供电工程规划

9.3.1供电工程规划应包括预测村镇所辖地域范围内的供电负荷、确定电源和电压等级,布置供电线路、配置供电设施。

9.3.2村镇所辖地域范围供电负荷的计算,应包括生活用电、乡镇企业用电和农业用电的负荷。

9.3.3供电电源和变电站站址的选择应以县域供电规划为依据,并符合建站的建设条件,线路进出方便和接近负荷中心。

9.3.4变电站出线电压等级应按所在地区规定的电压标准确定。

9.3.5供电线路的布置,应符合下列规定:

1 宜沿公路、村镇道路布置;

2 宜采用同杆并架的架设方式;

3 线路走廊不应穿过村镇住宅、森林、危险品仓库等地段;

4 应减少交叉、跨越、避免对弱电的干扰;。