人教新课标高中地理必修一教案 植被(第1课时)示范教案

- 格式:doc

- 大小:1.91 MB

- 文档页数:5

植被与环境学习目标1.能够说出植被概念和分类,了解植被的演化过程;2.运用图文资料说明环境对植被的垂直结构、生态特征的影响;3.运用图文资料说明植被对环境的影响;4.体会珍惜爱护天然植被,因地制宜营造人工植被的重要性,培养人地协调观。

学习重难点1.理解环境对植被的垂直结构、生态特征的影响;2.说明植被对环境的影响。

学法指导一、植被1.植被的定义自然界成群生长的各种植物的整体,称为植被。

2.植被的分类(1)天然植被:天然形成的植被,如森林、草原、荒漠等。

(2)人工植被:人工栽培和经营管理的植被,如经济林、人工草场等。

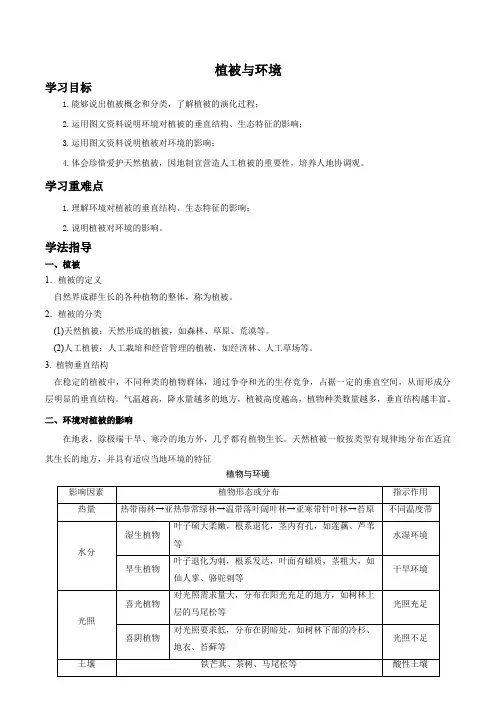

3. 植物垂直结构在稳定的植被中,不同种类的植物群体,通过争夺和光的生存竞争,占据一定的垂直空间,从而形成分层明显的垂直结构。

气温越高,降水量越多的地方,植被高度越高,植物种类数量越多,垂直结构越丰富。

二、环境对植被的影响在地表,除极端干旱、寒冷的地方外,几乎都有植物生长。

天然植被一般按类型有规律地分布在适宜其生长的地方,并具有适应当地环境的特征植物与环境三、植被对环境的影响植被是地理环境的产物,在其生长的过程中,土壤、大气为植物的生长提供着帮助,它必须依赖环境,适应环境,以维持其生长。

同时植物也在生长的过程中改变着其生长的土壤、水分、大气等环境条件。

不同的区域植被的主要环境效益不同四、植被破坏对自然环境的影响植被破坏地表蓄水能力下降地表径流增加洪涝灾害加剧;植被破坏土壤冲刷土层变薄水土流失土壤肥力下降;地形:沟壑纵横;植被破坏蒸腾减弱大气湿度下降气候变干生态恶化。

板书设计作业布置教后反思。

《植被》学历案(第一课时)一、学习主题本节课的学习主题为“植被”,将围绕植被的分布、特点、作用及生态环境等方面进行学习。

通过本节课的学习,学生将了解植被的分类及其与地理环境的关系,并掌握相关的基本概念和基础知识。

二、学习目标1. 知识与理解:掌握植被的基本概念、分类及分布规律,理解植被与气候、地形等地理环境因素的关系。

2. 过程与方法:通过地图、图片等教学素材,了解不同地域的植被特征及其变化,并尝试运用所学知识分析现实中的地理现象。

3. 情感态度与价值观:培养学生爱护环境、尊重自然的思想,形成对不同地区植被的科学认识,并增强学生对于生态环境的保护意识。

三、评价任务1. 课前预习评价:通过课堂小测验,评价学生对植被基本概念的掌握情况。

2. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与度、讨论积极性及回答问题的情况,评价学生对植被与地理环境关系的理解程度。

3. 课后作业评价:布置相关作业,如绘制植被分布图、撰写关于植被的短文等,评价学生对植被知识的掌握及应用能力。

四、学习过程1. 导入新课:通过展示不同地域的植被图片,引导学生讨论植被与地理环境的关系,激发学生的学习兴趣。

2. 新课学习:介绍植被的基本概念、分类及分布规律,重点讲解气候、地形等地理环境因素对植被的影响。

3. 案例分析:选取典型地区的植被案例,如热带雨林、温带草原等,分析其特点及形成原因,加深学生对植被的理解。

4. 互动讨论:组织学生进行小组讨论,讨论本地植被的特点及保护措施,培养学生的合作能力和探究精神。

5. 课堂小结:总结本节课的重点内容,强化学生对植被与地理环境关系的认识。

五、检测与作业1. 课堂检测:通过课堂小测验,检测学生对植被基本概念的掌握情况。

2. 课后作业:布置相关作业,如绘制本地植被分布图、撰写关于本地植被特点的短文等,加强学生对植被知识的理解和应用能力。

同时,鼓励学生通过查阅资料、网络搜索等方式,了解更多关于植被的知识。

六、学后反思1. 教师反思:教师在课后应反思本节课的教学效果,总结学生在学习过程中的优点和不足,为今后的教学提供借鉴和改进方向。

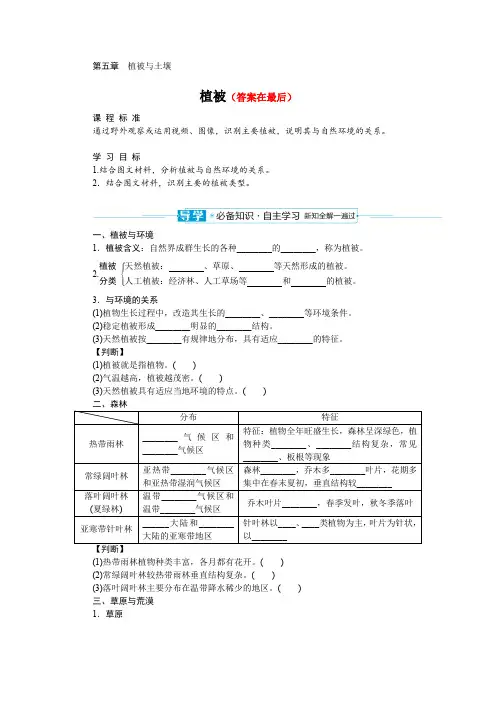

第五章植被与土壤植被(答案在最后)课程标准通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。

学习目标1.结合图文材料,分析植被与自然环境的关系。

2.结合图文材料,识别主要的植被类型。

一、植被与环境1.植被含义:自然界成群生长的各种________的________,称为植被。

2.植被分类⎩⎪⎨⎪⎧天然植被:、草原、等天然形成的植被。

人工植被:经济林、人工草场等和的植被。

3.与环境的关系(1)植物生长过程中,改造其生长的________、________等环境条件。

(2)稳定植被形成________明显的________结构。

(3)天然植被按________有规律地分布,具有适应________的特征。

【判断】(1)植被就是指植物。

()(2)气温越高,植被越茂密。

()(3)天然植被具有适应当地环境的特点。

()【判断】(1)热带雨林植物种类丰富,各月都有花开。

()(2)常绿阔叶林较热带雨林垂直结构复杂。

()(3)落叶阔叶林主要分布在温带降水稀少的地区。

()三、草原与荒漠1.草原(1)热带草原 ⎩⎪⎨⎪⎧分布:热带雨林一带的南北两侧特点: 生长旺盛,草原葱绿; 降水稀少,草类枯黄(2)温带草原:夏绿冬枯,植被高度较热带草原低。

2.荒漠:分布于气候干旱地区,以旱生的________为主,具有耐长期干旱的________和结构。

【判断】(1)热带草原地区草类茂盛,无乔木、灌木。

( ) (2)温带草原地区一般深居内陆或降水较少。

( ) (3)荒漠地区沙漠广布,无植被分布。

( )【学法指导】 判断天然植被与人工植被的方法(1)天然植被物种相对丰富,人工植被物种比较单一。

(2)天然植被在自然状态下就能生长得很好,人工植被需要在人的管理条件下才能很好地生长。

【知识拓展】 喜光植物与喜阴植物(1)喜光植物:要求有充足阳光直接照射才能生长或生长得良好的植物,多生长于林上及阳坡。

(2)喜阴植物:要求在适度隐蔽的条件下才能生长或生长得良好的植物,多生长于林下及阴坡。

《植被》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 学生能够描述植被的种类及其基本特征。

2. 学生能够识别不同类型的植被分布区,并理解其影响因素。

3. 学生能够分析不同地区植被变化的原因,并理解其对生态环境的影响。

二、教学重难点1. 重点:植被类型的识别及分布影响因素的分析。

2. 难点:理解植被变化对生态环境的影响。

三、教学准备1. 准备各类植被图片及分布区域的地图。

2. 搜集不同地区植被变化的案例。

3. 制作PPT课件,便于教室讲解。

4. 安排实地考察,以增强学生的直观感受。

四、教学过程:本节课的教学设计主要包括导入新课、新课教学、教室小结和课后作业四个环节。

1. 导入新课:起首,通过展示一些美丽的自然风景图片,引导学生观察并描述图片中植被的特点,引出本节课的主题——植被。

接着,通过讲解一些植被对环境的影响,让学生对植被有更深入的了解。

2. 新课教学:(1) 植被类型:通过展示不同种类的植被图片,引导学生进行分类,并讲解不同植被类型的特征和分布。

(2) 植被发展条件:讲解植被发展所需的土壤、水分、光照等条件,并通过实例让学生了解这些条件对植被发展的影响。

(3) 植被与环境的干系:讲解植被对环境的影响,如保持水土、净化空气、调节气候等,并通过实例让学生了解这些影响的具体表现。

(4) 实践活动:组织学生进行实地考察,了解当地植被的分布和发展情况,加深学生对植被和环境干系理解。

3. 教室小结:在课程结束时,总结本节课的重点内容,帮助学生回顾所学知识。

同时,强调植被珍爱的重要性,鼓励学生为环境珍爱做出贡献。

4. 课后作业:安置一些与植被相关的思考题和实践活动,如调查当地植被的变化、提出珍爱植被的建议等,帮助学生进一步稳固所学知识。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标1. 学生能够识别植被的主要类型,理解植被与环境的干系。

2. 培养学生观察、分析和解决问题的能力。

3. 增强学生对自然环境的珍爱认识。

二、教学重难点1. 教学重点:学习不同植被类型的特征及其对环境的影响。

第五章植被与土壤第一节植被(第一课时)教学设计一、课标解读:1.课标内容:通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。

2.课标解读:①“通过野外观察或运用视频、图像”是行为条件,也指教学的方法。

对于当地的地带性植被可以采用野外观察、视频、图像等多种方法进行学习,而对其他地区的地带性植被应主要采用视频、图像的方式进行教学。

本条标准共有两个要求:“识别主要植被”,“说明其与自然环境的关系”②“识别主要植被”中“植被”是一个地区各种植物群落的总称,指的是天然植被。

其要求主要包括以下几个方面。

其一,所介绍的"植被"应重点关注地带性植被。

其二,"主要植被"类似于"举例",即教材编写选择一些典型的植被作为案例,而不是系统介绍所有植被。

其三,"识别"的重点在"区别",即对比不同植被的生态特征,从而区分它们的类型。

③"植被与环境的关系",可以从以下几方面理解。

其一,关注植被整体与环境的关系,而非具体植物与环境的关系。

其二在环境各要素中,对植被影响较大的是热量和水分,因此,可从热量、水分条件的差异讲述植被与环境的关系。

其三,植被的特点,如垂直结构、生态特征,是植被适应环境而形成的,可作为植被与环境关系的具体表现。

二、教材分析本节内容是人教版必修一第五章第一节教材内容,按照从外及内认识地球表层系统的认知次序,教材将植被安排在大气、水、地貌三个要素之后呈现,这既突出植物在自然环境中的特殊意义,大气、水、地貌等自然环境要素属于无机界,植被属于有机界,又通过植被与自然环境其他要素相互关系的介绍,引导学生较为综合地认识自然环境,初步形成自然环境整体性的观念。

三、学情分析日常生活中植被随处可见,学生对于植被已有一定生活感知,但学生局限于感性认识,难以区分植物和植被等地理概念,且见到的大多是人工植被,对植被的地带性分布规律认识比较模糊。

《植被》教学方案

教学目标和要求

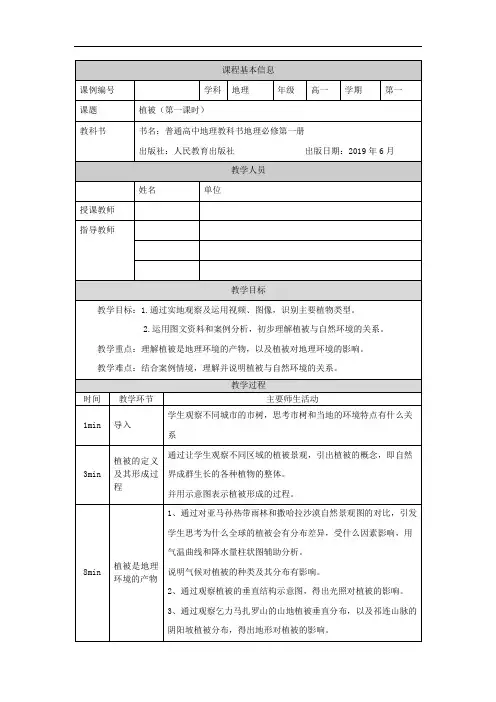

1.通过实地观察或运用视频、图像识别主要植被类型。

2.运用图文资料,说明森林、草原、荒漠等植被与自然环境的关系。

3.通过实地调查或观看影像,体会珍惜爱护天然植被、因地制宜营造人工植被的重要性。

重点难点

【教学重点】

1.识别主要植被类型。

2.说明植被与自然环境的关系。

【教学难点】

理解植被生态特征的环境适应性。

第1课时

教学过程

【课程引入】

师:2017年8月中旬,智利北部的沙漠地区出现了罕见的丰沛降水。

之后,奇迹出现了,曾经不毛的沙漠,遍地野花绽放,俨然成为花的海洋。

这片平常几乎看不到植物的“死亡之地”,为什么会短时间内变成花的海洋?其他沙漠中会出现类似的现象吗?今天我们就来探究植被及其与环境的关系。

【讲授新课】

(板书)第五章植被与土壤第一节植被

出示图片:“智利沙漠中的花海”

师:请大家仔细观察图片阅读资料回答以下问题:

1.述图中的植物有什么特征?(可以从色彩、高矮、生命周期等方面回答)

生:(可能的答案)植被普遍比较低矮、开着紫色的花、植被看起来比较稀疏、生命期应该很短……

2.图中的植物是只有一种吗?种类多吗?

生:(可能的答案)图中可以看到稍高的暗色灌丛、紫色的花,从资料可以得知,这里的植物不止一种,而是有上百种……

3.这些植物为什么生长在一起?

生:(可能的答案)可能是因为它们对生存环境的要求比较一致。

4.说说你理解的植被的概念?

生:(可能的答案)生活在一起的植物……

(板书)一、植被与环境植被

1.植被的概念、分类和形成

师:同学们回答的很好,简单地说植被就是自然界成群生长的各种植物的整体。

但是我们要注意,植被并不是各种植物杂乱无章的聚合体,而是在自然环境下,有不同种的植物在一定地段形成的有规律的组合。

师:我们再来看一幅图片(出示热带雨林景观图片)图中的植被与刚才的“沙漠花海”相比有何相同之处?

生:(可能的答案)它们都是有若干种植物组成的,这些植物都生活在同一区域内。

师:因此我们可以总结植被的概念有三个要点:一定的地方、成群共同生长、各种植物的整体。

师:图中植被与“沙漠花海”相比有何区别?你觉得为什么会有这样的区别?

生:(可能的答案)区别,生长地点不同,植物的种类多、颜色绿色为主、叶片大,有树木且树木高大、茂密,生命周期长。

因为当地的环境条件更好,热量更充足,降水更丰沛。

师:通过以上案例我们可以看出,植被都有一定的分布规律,不同环境条件下形成的植被具有不同的生态特征。

描述植被要从种类、分布规律、生态特征等角度入手。

而植被的特征是在适应环境的过程中形成的。

板书:种类、生态特征、分布规律;环境、适应(箭头由“植被”指向“环境”)

出示:热带雨林景观和柑橘林景观图

师:两图中的植被在形成原因上有何差别?

生:(可能的答案)自然形成的、人工种植的。

师:我们把天然形成的植被,如森林、草原、荒漠等,叫做天然植被;人工栽培和经营管理的植被,如经济林、人工草场等,叫做人工植被。

板书:人工植被、天然植被

师:刚才我们看到大雨之后智利沙漠中的出现了花海,那么一种稳定的天然植被是怎么形成的呢?大家来看图片。

(出示某地森林植被形成过程示意图1)

师:请大家仔细观察并回答:最早出现的植物是什么?植物出现的顺序有什么特点?为什么是这样的顺序?说明了植物和环境之间有什么样的关系?

生:(可能的答案)最早出现的是地衣类的植物。

越后面出现的植物等级越高。

因为开始时候的环境高等级植物无法生长。

说明早期出现的植物改造了土壤条件,为后续高等植物的生长提供了可能。

师:大家答得非常好,从中可以看出,植物既要适应环境又能够改造环境,在相互作用的过程中达到稳定状态,而稳定植被的形成是需要漫长的时光的。

自然植被一旦遭到破坏,恢复起来难度会非常大,同样也需要漫长的时间。

板书:改造(箭头由“植被”指向“环境”)

出示:黄土高原景观图片

师:刚才我们研究了稳定的森林植被形成过程,那么成熟的森林植被还有什么特点呢?我们来看一幅示意图。

出示:某地森林植被形成过程示意图2

师:图中成熟森林中的植被高度有何差异?自上而下可以分成几层?小组讨论这种垂直结构形成的原因可能是什么?

板书:垂直结构

生:(可能的答案)高度差异大有高大的乔木也有矮小的草本植物。

大概可已分成3-4层。

原因可能是不同高度的植物对阳光的需求不同。

师:不同种类的植物,通过争夺阳光的生存竞争,占据一定的垂直空间,从而形成分层明显的垂直结构。

那么不同类型植被的垂直结构一样吗?我们来看两组图片出示:热带雨林景观、亚寒带针叶林景观、热带雨林和亚寒带针叶林生物量的差异示意图

师:热带雨林和亚寒带针叶林谁的垂直结构更复杂?为什么?

生:(可能的答案)热带雨林树木更高、植物种类更多、生物量大,垂直结构分层更多,更为复杂。

师:这说明植被的垂直结构不仅受光照的影响,还要受气温、降水等因素的影响。

一般而言,气温越高、降水量越多的地方,植被高度越大,植物的种类越多,垂直结构越丰富。

板书:光照、水分、温度、土壤

师:我们通过观看一个视频,来了解植被分布的特点。

观看视频,思考视频中的现象体

现了植被分布的什么特点?

播放视频:

最后,让我们来总结一下植被和环境的关系。

出示:各种不同的植被景观图

生:(可能的答案)不同地区环境不同植被不同,植被适应环境会形成相应的生态特征。

师:同学们只总结了环境对植被的影响。

实际上,植被既要适应自然,也能在一定程度上改造自然,天然植被一般按类型有规律地分布在适宜生长的地方,并具有适应当地环境的特征。

完成板书:

师:我们刚才总结自然植被要适应自然环境并且能够改造自然环境。

那么,人工植被是否需要考虑自然环境呢?

出示:六安香樟树因雪灾死亡、折断的图片和资料

师:香樟树大面积死亡、折断的原因是什么?我们在选择城市绿化树种时要注意什么问

题?

学生:(可能的答案)香樟树是南方的树种,喜温暖湿润的条件,树冠大,冬季树叶较多,且树干较脆弱,因此在低温时易遭冻害;当积雪量过大时容易被压断、压倒。

师:可见,人工植被的营造也要考虑自然环境条件,选择适合当地环境的植物种类。

我们的校园中树木与环境是否完全匹配呢?课下我们做了调查和研究。

下面就请各小组汇报。

生:分组汇报(制作PPT)

汇报内容包括:树木名称、生长所需环境条件、学校当地气候土壤条件、树木类型(原生树种、引进树种)、生长状况其原因分析,最后为学校的绿化建设提出建议。

师:同学们的调查非常仔细、提出了很多合理的建议;城市绿化植物的选择除了考虑环境的适应性,还要考虑种植成本、生长速度、净化功能、美观等很多的因素,感兴趣的同学可以进一步调查研究学校周边地区绿化植被,相信你一定会有更大的收获。

【课堂小结】

通过本节的学习,我们了解了植被的概念,学会了如何在野外或是利用图片视频观察植被、描述植被的特征;通过对不同植被的比较,我们分析了植被与环境之间的关系,一方面植被要适应环境,另一方面植被也能改造环境;最后我们通过调查校园植被与环境的关系等活动,从人地协调的角度认识到保护天然植被和合理营造人工植被的重要性。