人教版高中地理必修一第一章第三节教案

- 格式:docx

- 大小:44.71 KB

- 文档页数:7

地理区时与时差换算——选自人教版高中地理必修一第一章第三节普通高中课程标准实验教科书必修一第一章第三节《地理区时与时差换算》教学设计授课教师林守京《地理区时与时差换算》选自《普通高中课程标准实验教科书▪地理一》第一章第三节,从整本必修一来看,本章节的内容具有承上启下的作用。

“承上”主要表现在:由于地球自转主要包括三个意义:产生昼夜交替、地方时与区时、地转偏向力,而本小节的内容承接前面昼夜交替的知识,学生在掌握了地球自转产生地方时之后,再由地方时过渡到本节课的区时,学习用区时计时的优越性和必要性,使知识点的衔接显得自然。

“启下”主要表现在:本节课属于地球自转的现象,为第四节地球公转与四季更替的现象做了很好的铺垫,而一天内早、中、晚时间点的变化,也和第四节的“二分二至日”构成了完整的时间体系。

由自转到公转,由时差变化到四季变化,再将自转和公转两者的运动结合起来,整个知识点的教授遵循学生的认知规律和记忆顺序,提高了学习效果。

(一)学生心理分析高一阶段的学生对各种奇特的地理现象都有好奇心,喜欢探索、了解自己所生活的世界。

落实到本节课,对于学生而言,本节课展现出“同一时空各地区时间不同”的现象突破了他们平常的思维认知和惯性思维,向学生打开了一扇多元时空的大门,因此对学生具有极大的吸引力。

(二)学生能力分析在学习本节课前,学生已学习了1个月的高中地理知识,形成了学习高中地理知识的方法,具备了一定的识图、读图和分析地理现象的能力。

然而,由于时区的知识对于缺乏长途旅行经验的学生来说很难从日常生活中直观感受,他们很难建立起调整时差的概念,甚至从来没有从全球的宏观角度考虑过时间差异。

因此,教师如何用深入浅出的语言使学生理解时差现象存在的现实性、客观性和必然性就显得尤为重要。

(三)思维特点分析高一阶段的学生抽象思维能力、推理能力、动手实践能力尚处在发展阶段,而本节课所涉及的知识点包含较多数学元素和推理关系,对学生的理性思维能力提出了更高的要求。

第三节地球的运动三维目标一、知识与技能1.了解地球自转和公转的一些基本数据:方向、周期、速度、公转的轨道、黄赤交角。

2.理解由于地球自转运动造成的昼夜交替、地转偏向力、地方时差,掌握时间的有关换算,能正确判断晨昏线。

3.理解地球自转和公转的关系,理解黄赤交角及太阳直射点的南北移动过程,并能演示其运动规律。

4.理解昼夜长短和正午太阳高度的季节变化及纬度变化。

二、过程与方法1.通过运用地球仪或课件演示地球的自转和公转方向、周期、轨道和速度等,分析各自的特点及产生的地理现象。

2.能够准确地画出水平运动物体的偏向、“二分二至日太阳照射地球示意图”,并能据图分析全球各地的昼夜长短状况和正午太阳高度的变化。

三、情感态度与价值观通过对地球运动、太阳高度的变化规律等自然现象的认识,提高探索自然奥秘的兴趣。

进一步树立世界的物质性及物质运动规律性的价值观。

教学重点1.自转和公转的特征、黄赤交角的产生及其引起的太阳直射点移动。

2.时差、正午太阳高度的计算、昼夜长短和正午太阳高度的变化规律。

3.带范围和天文四季的划分。

教学难点1.恒星日、太阳日的概念,时差的计算。

2.黄赤交角的存在及对太阳直射点的影响、正午太阳高度和昼夜长短的变化原因分析。

教具准备地球仪、手电筒、多媒体教学课件。

课时安排4课时。

第1课时教学过程导入新课师上节课我们了解了太阳辐射及太阳活动对地球的影响,请同学们复习回顾并填写下表内容。

投影:概念成因特点所处位置黑子光球耀斑色球太阳风日冕概念成因特点所处位置黑子太阳光球上的暗黑的斑点它的温度比太阳表面其他地方低,所以才显得暗一些太阳活动的主要标志;活动周期为11年光球耀斑太阳色球有时出现的突然增大、增亮的斑块太阳短时间内释放出巨大能量造成的耀斑爆发是太阳活动最激烈的显示色球太阳风日冕层大气带电粒子流脱离太阳引力飞向宇宙空间日冕师在初中地理的学习中,我们已经了解了地球运动的一些基本特点,如地球自转和公转的方向、周期、速度等。

人教版高中地理必修一第1章第三节《地球的运动》(第一课时)教案一、课标解析认识地球运动的规律;掌握地球运动产生的地理现象。

二、主干知识点的梳理(一)地球运动的一般特点地轴:地轴的空间位置基本上是的,其北端始终指向附近。

从北极上空看,呈方向旋转。

从南极上空看,呈方向旋转。

1恒星日:真正的周期,地球自转,用日:昼夜更替的周期,地球自转,用度:极点为,其他各处相同,线速度:自向减小(赤道处最大)。

方向:自向,从北极上空看呈;从南极上空看呈。

周期:一个年,日时分秒。

形状:近似正圆的。

2.公转轨道:近日点:初。

远日点:初。

角速度:平均:,点较快,点较慢。

速度线速度:平均:,点较快,点较慢。

(二)地球自转与公转的关系1.地球运动是与的叠加。

2.黄赤交角:指平面与平面的交角,目前是。

3.影响:使太阳直射点在之间往返运动,并使地面获得太阳的辐射能量因时因地而变化。

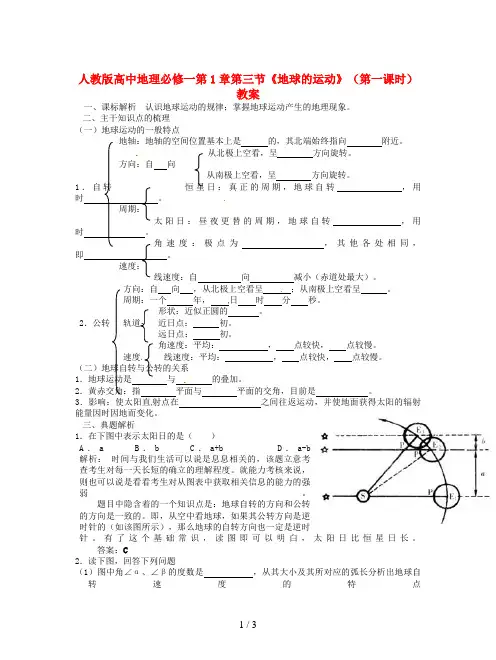

三、典题解析1.在下图中表示太阳日的是()A.a B.b C.a+b D.a-b解析:时间与我们生活可以说是息息相关的,该题立意考查考生对每一天长短的确立的理解程度。

就能力考核来说,则也可以说是看看考生对从图表中获取相关信息的能力的强弱。

题目中隐含着的一个知识点是:地球自转的方向和公转的方向是一致的。

即,从空中看地球,如果其公转方向是逆时针的(如该图所示),那么地球的自转方向也一定是逆时针。

有了这个基础常识,读图即可以明白,太阳日比恒星日长。

答案:C2.读下图,回答下列问题(1)图中角∠α、∠β的度数是,从其大小及其所对应的弧长分析出地球自转速度的特点是。

(2)图中C点的经度是,如果E点是10点钟,则C点的时刻是点钟。

(3)由C向A作水平运动的物体将发生向(东、南、西、北)偏移的现象,由C向D作水平运动的物体将发生向(东、南、西、北)偏移的现象。

解析:本题考核的知识涉及到经度的概念、地球自转速度、时间计算和水平运动物体偏向等知识点。

首先根据经度的概念得出∠α、∠β的度数是45°。

高中地理人教版必修一第一章行星地球第三节地球的运动(第1课时)●三维目标[知识与技能]1.了解地球自转和公转的方向及一些基本数据:周期、速度、公转的轨道、黄赤交角。

2.理解由于地球自转运动造成的昼夜交替、地方时差,掌握时间的有关换算,能正确判断晨昏线。

3.理解地球自转和公转的关系,理解太阳直射点的南北移动的过程及其原因,并能演示其运动规律。

4.理解昼夜长短和正午太阳高度的季节变化及纬度变化。

[过程与方法]1.通过运用地球仪演示地球的自转和公转现象,学生能够准确地画出夏至日到冬至日太阳照射地球的示意图。

2.能根据“二分二至日太阳照射地球示意图”分析全球各地的昼夜长短状况和正午太阳高度的变化,分析同纬度地区不同季节和不同纬度地区相同季节的昼夜长短和正午太阳高度的变化。

[情感、态度与价值观]1.树立科学的宇宙观,宇宙中所有的天体都在不断地运动。

2.培养学生树立辩证唯物主义的思想观,理解事物之间是联系的、发展变化的●教学重点1.自转和公转的特征,黄赤交角的产生及其引起的太阳直射点的移动。

2.晨昏线的判断、地方时的计算、昼夜长短和正午太阳高度的变化规律。

3.四季的划分方法及划分依据。

●教学难点1.晨昏线的判断、地方时的计算。

2.太阳直射点的移动规律,正午太阳高度和昼夜长短的变化原因分析。

●课时安排3课时●教学过程[新课导入]补充内容:有关地球仪的知识1.地轴:地球的自转轴(在一定时期内可看作是不变的)2.两极:地轴穿过地心,与地球表面相交于两点。

指向北极星附近(即北方)的一点叫北极;与北极相反的一点叫南极。

3.经线与纬线的特点比较4.纬度与经度的划分5 .经纬网确定方向在用经纬网确定两点相互方位时,应注意的问题是:①位于同一经线上的两点为正南、正北的关系,位于同一纬线上的两点为正东、正西的关系。

②若两点既不在同一条经线上,又不在同一条纬线上,在判定两点间的方位时,既要判定两点间东西方向,又要判定两点间的南北方向。

人教版必修一第一章宇宙中的地球第三节地球的历史教学设计【课程标准】《普通高中地理课程标准(2017 版2020 年修订)》对“地球的历史”内容要求为:运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

【课标解读】运用“地质年代表”等资料指出教学过程中学生要学会使用地质年代表,使用时可以只选取较大的地质年代单位,如“宙”“代”“纪”。

“描述”一词指出了教学过程中应锻炼学生地理语言的表达能力,能够针对地理过程运用文字或语言来进行表达,因此在教学过程中应为学生提供描述的机会。

“地球的演化过程”包括距今的年份、地球海陆演化情况、地壳运动的情况、古生物情况等。

描述“地球演化过程”需要学生在描述中突出地球的时空变化过程,注重动态发展的内容和年代间的转换,对学生的时空综合思维能力提出了较高的要求。

【教材分析】本节具体可划分为两部分内容,其一为“化石和地质年代表”,其二为“地球的演化过程”。

前一部分内容主要是为后一部分做好铺垫,第一部分,主要是让学生了解化石、地层的形成及之间的关联性,从而得出地质年代表,第二部分,是学生在已有的知识铺垫和能力训练的基础上,来描述地球的演化过程。

【学情分析】本节课在高一新生刚入学时教授,他们富有好奇心,对于探索自然奥秘充满兴趣,但由于地理基础薄弱,归纳概括能力较差。

这就要求教师要充分调动学生积极性,通过化石标本、动画演示、图片展示、视频播放等方法引导学生深入挖掘地理教材并形成知识网络。

【学习目标】1.综合思维:能够依据生物演化特点及地质矿产等,结合地质年代表,辨别地球所处的地质年代以及相应地质年代的特征。

2.人地协调观:通过漫长的地球历史感悟人类的渺小及人类文明存在的短暂,建立协调的人地关系,实现可持续发展。

3.区域认知:描述地球演变历程,掌握不同时期地球的地理环境特点。

4.地理实践力:能够通过参观地质博物馆了解各个地质时期的环境状况进而掌握地球的演变过程。

【教学重难点】教学重点:简要描述地球的演化历程。

三、设计理念与思路创造探究学习的条件,让学生尝试进行探究学习。

基本思路:四、教学方法教法学法创设情景法、演示法、实验法、读图分析法、探究教学法、总结归纳法情景感受法、实验体会法、地图观察法、问题探究法、自主学习法、合作探究法五、教学准备教师准备多媒体课件、地球仪、手电筒学生准备课本、练习本、画图用具(直尺、圆规)、铅笔六、教学过程教学流程教师活动学生活动设计意图一、情景导入(3分)导入:多媒体播放“地球运动动态模型”导入同学们边看模型,老师用诗句切入:“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”,这是毛泽东主席七律《送瘟神》中的诗句。

人坐在地球上不动,为什么会日行八万里呢?教师根据学生的发言,选出几个本课要重点研究问题记录下来。

①地球自转和公转运动的特点②在北极上空俯视,地球呈顺时针方向旋转,还是呈逆时针方向旋转?若在南极上空俯视呢?结合他们的预习情况思考刚才的现象,提出相关问题,然后和同桌交流分享。

可能会提出问题:①地球自转与公转的概念、方向、周期?②地球的自转和公转运动的异同?……情景导入讲授新课,让大家思考“坐地日行八万里”能实现吗?为什么?引导学生自主探究性学习,培养学生对学习地理的兴趣。

情景导入讲授新课地球自转课堂总结线速度角速度习题检测,知识巩固知识点反馈,解释诗句原理地球公转学生分组实验探究二、讲授新课【一】(15分)一、地球的自转(板书)请三位同学上来根据预习的情况给大家演示一下地球的自转运动。

(老师在旁边指导)老师演示,知识升华,加强同学对地球自转的绘图能力。

观察地球沿着地轴转动方向【提问】生活在地球上的人怎样知道地球自转了一周?地球自转一周的时间是多少呢?任何一种圆周运动,总离不开角速度和线速度。

下面我们就来探讨一下地球自转的角速度和线速度。

【提问】根据地球自转的周期,可以计算出地球自转的角速度大约为每小时多少度?读图说出地球自转线速度有什么分布规律。

自转方向:自西向东位置侧面北极上空南极上空方向自西向东逆时针顺时针全班同学按照座位前后排分小组,他们自己选出组长,整合每个人的问题边听老师的讲解,边解决问题:【同学回答:】……【同学回答:】地球自转线速度的大小因纬度而异(离地轴的距离即圆周运动的半径不同,半径越大,线速度越大),赤道处最大(1670千米/小时),自赤道向两极渐小,两极的线速度为零。

第一章:行星地球第一节宇宙中的地球[教学目的]:一、知识目标1.了解天体和天体系统的概念2.了解宇宙的主要组成物质、天体及其类型3.了解宇宙中一些天体的特征和区别,初步认识各类天体系统之间的层次关系,从而加深对地球的宇宙环境的理解4.理解地球上存在生物的原因二、能力目标1.通过阅读分析教材,使学生具有归纳整理知识、提取重点和找出知识间内在联系的自学能力。

2.通过阅读图片、画图和思考等活动,提高学生从图中获取知识的能力。

三、德育目标通过了解宇宙的物质组成,使学生树立辩证唯物主义思想和正确的宇宙观,并注意识别和抵制伪科学。

[教学重难点]:1天体系统的层次;2理解地球是太阳系中一颗普通的行星的含义3理解地球存在生命的原因[教学媒体与教具]:地球仪、地球的卫星照片,星云和星系幻灯片,天文挂图,多媒体、“太阳系模式图”挂图,录像机及自行剪辑九大行星概况、彗星录像节目,投影片或月貌图片。

[课时安排]:2课时[讲授过程]:第一课时【新课导入】同学们,通过我们初中地理学习,我们已经初步了解地球是太阳系中一颗普通的行星,但对其只是作了一个初步的了解,我们高中阶段继续对其作进一步的介绍。

【板书】第一章行星地球初中地理的研究范围还只是地球表面,再加上太阳。

不过我们知道,我们的世界却不仅限于此。

现在我们就面向整个宇宙,来介绍地球的有关知识。

【板书】第一节宇宙中的地球一、地球在宇宙中的位置【介绍】人们对宇宙的探索早在人类文明初期就开始了。

那时人们用肉眼进行观天,看到日月星辰,而星星又各有不同,有看起来不动的,人称其为恒星;有移动的行星;还有彗星、流星等。

后来,人们借助于光学天文望远镜,又发现了星云和星系。

再后来,加上射电望远镜,人们还发现了中子星、类星体和黑洞等。

所有这些都是宇宙中存在的物质形式,人们通称天体。

【讨论】指导学生阅读课本P2阅读材料,并结合学生自己平时的生活所见,谈谈你在天空中可以看到的星星有哪些?各有什么特点?【学生回答】略【总结讲解】天体的主要类型:星光闪烁的恒星、在星空中移动的行星、圆缺多变的月亮、轮廓模糊的星云、一闪即逝的流星、拖着长尾的彗星、气体和尘埃(备注:1此部分可以采用多媒体手段演示各种天体的主要特点及各种天体的视形状和特点;2.引导学生得出结论:宇宙中物质的存在形式是多种多样的。

高中地理必修1第1章第3节地球的运动教案【课标细化】1.运用地球仪演示地球的自转和公转现象。

2.说出并判断地球自转和公转的方向、周期和速度。

3.说出黄赤交角的形成及太阳直射点回归运动的规律。

4.通过演示理解昼夜交替的形成原因、理解晨昏线的特点,掌握晨昏线的判断方法。

5.理解时差的形成原因,区分地方时、时区和区时,准确计算地方时或区时。

6.理解日界线划分方法及日期判断和计算。

7.理解沿地表水平运动物体的偏移规律和影响8.掌握昼夜长短的时空变化规律及计算。

9.掌握正午太阳高度的时空变化规律及计算。

10.理解四季的划分与更替及五带的划分。

【教材分析】“地球的运动”是《普通高中课程标准实验教科书地理必修一》(人教版)第一章第三节的教学内容,包括地球运动的一般特点、地球自转和公转的地理意义三个部分。

我们都知道“谈天是为了说地”,在简单了解地球的宇宙环境的基础上,我们从地球运动这一内容入手来向学生描述整个地球的一般特征,回归“说地”这一地理学的本质要求。

在教材中的地位——承上启下的地位和作用“地球的运动”是高中阶段地理学习的基础。

“地球的运动其地理意义”是“地球的宇宙环境”的一个延伸。

同时,对后面第二章“大气环境”的学习,特别是有关气候知识的学习,起着至关重要的作用。

【教学目标】知识与技能1.说出地球运动自转和公转运动的方向、周期、速度等一般特点,识记太阳日、恒星日、恒星年、回归年、国际日期变更线等基本概念2.通过读图理解地球自转线速度,角速度的变化特点和地球公转的轨道以及地球公转速度的变化状况3.理解黄赤交角的含义和由黄赤交角的存在而造成的太阳直射点的回归运动,能够阐述太阳直射点回归运动的过程。

过程与方法1.通过对地球自转和公转的方向、速度和周期相关演示活动的学习,比较并概括地球自转和公转运动的异同2.通过小组讨论活动,动手描绘太阳直射点的运动轨迹,理解太阳直射点的运动过程。

情感、态度与价值观1.树立科学的宇宙观,宇宙中所有的天体都在不断地运动。

第三节、地球的运动---地方时、区时与日界线【乌鲁木齐市中小学上课时间不执行冬令时】10月9日起,乌鲁木齐市(87°E)各大机关、厅局进入冬令时模式,早10点30分上班。

而乌鲁木齐市中小学校上课时间不作调整,依然使用夏令时,即早晨9点40分晨读,10点整上课。

一、地方时【探究活动一】:我们平时上第一节课的时间一般为8点,为什么乌鲁木齐市中小学上第一节课的时间是10点?他们是否可以睡懒觉呢?试联系书本知识完成下列小题:1、地方时规定一个地方太阳升到最高时的时间为,当岳阳市(113°E)太阳升到一天中最高时,乌鲁木齐市当地太阳(是/否)升到一天中最高,此时乌鲁木齐市处于,(上午/中午/下午)。

当2017年9月20日6点,岳阳市刚好日出时,乌鲁木齐市所处的状态为(未日出/刚好日出/日出后)。

2、岳阳市(113°E)相比乌鲁木齐市(87°E),地理位置偏方(东/西),日出时间出较(早/晚),表现在数值上更(大/小)。

(注意与生活中的时间早晚区分开来)3、按照地球自西向东自转的角速度为°/小时,每相差15°,地方时相差小时;每相差1°,地方时相差分钟。

假设当岳阳上第一节课时间为地方时为8点时,乌鲁木齐此时的地方时为点,是否适合上课?(上课时间按太阳升至一定高度有利于日照采光来决定)。

归纳:地方时的计算公式:未知地方时= 。

4、地方时与经度有关,同一经度,地方时,经度不同的地方,地方时。

岳阳与乌鲁木齐均使用地方时是否方便?有无解决的办法?二、区时【探究活动二】乌鲁木齐市上第一节课的时间为10点,该时间是如何设置的呢?试联系书本知识完成下列小题:1、国际上规定将全球划分为时区,每个时区占个经度,以该时区线的地方时为整个时区的统一时间,叫做区时,又称。

时区的区时可称为世界时(国际标准时或格林尼治时间)。

2、读世界时区分布图,试找出各时区的中央经线,并指出其在数值上有何共同的特点?。

高中地理人教版必修一第二章地球上的大气第三节常见天气系统(第1课时)●三维目标[知识与技能]1.了解气团(冷气团、暖气团)的概念;理解锋的概念与分类;理解低压(气旋)、高压(反气旋)、高压脊、低压槽的概念。

2.从气温、气压、湿度、降水、风等几个方面分析各种天气系统的形成及其气流特点,并综合出各种天气系统控制下的天气状况。

[过程与方法]1.让学生能阅读和简单分析天气图,解释天气变化现象。

2.用案例说明气象灾害发生的原因和危害。

3.结合我国常见的天气系统说明其对人们生产和生活的影响。

[情感、态度与价值观]1.激发学生探究科学的兴趣和动机。

2.提高地理审美情趣。

●教学重点1.冷锋的形成及其天气过程。

2.气旋和反气旋的形成,气流特征及其天气特点。

●教学难点1.冷锋与暖锋的判断,理解冷锋天气与暖锋天气。

2.气旋与反气旋在南北半球不同的旋转方向。

3.天气系统图的分析,特别是理解锋面气旋。

●课时安排2课时●教学过程[新课导入]从当天的天气状况引入。

一、锋与天气:1.气团:水平方向上温度、湿度等物理性质分布较均一的大范围空气2.锋面:冷暖气团相遇时出现的交界面3.锋线:锋面与地面相交的线4.锋:锋面与锋线统称为锋(一)冷锋与天气:1.冷锋的形成过程:2.冷锋产生的天气变化:(1)冷锋过境前:天气晴暖(2)冷锋过境时:有大风、降水过程(3)冷锋过境后:气温下降、气压升高、天气转晴[注意]分析冷、暖气团的运动状态;锋面的倾角;降水的位置及特点3.冷锋实例:(1)我国夏季午后的暴雨天气(2)我国冬季的寒潮天气(二)暖锋与天气:1.暖锋的形成过程:2.暖锋产生的天气变化:(1)暖锋过境前:天气晴朗,气温较低(2)暖锋过境时:出现锋前连续性降水(3)暖锋过境后:气温升高、气压下降、天气转晴[注意]分析冷、暖气团的运动状态;锋面的倾角;降水的位置及特点3.暖锋实例:华南地区的春雨[活动]P42[习题]比较冷锋与暖锋的异同点(三)准静止锋与天气:1.江淮准静止锋:每年6月中旬~7月中旬,出现在长江中下游地区的“梅雨天气”2.昆明准静止锋:每年1月~2月,出现在云贵高原地区●板书设计第三节常见天气系统(第1课时)一、锋与天气:(一)冷锋与天气:(二)暖锋与天气:(三)准静止锋与天气:●教学反思第三节常见天气系统(第2课时)●教学过程[新课导入]画图比较冷锋与暖锋的异同点二、低压(气旋)、高压(反气旋)与天气:(一)低压(气旋)与天气:1.低压(气旋)的气流运动状态:辐合上升2.天气状况:阴雨3.南、北半球的低压(气旋):4.低压(气旋)实例:台风(二)高压(反气旋)与天气:1.高压(反气旋)的气流运动状态:下沉辐散2.天气状况:晴朗3.南、北半球的高压(反气旋):4.高压(反气旋)实例:7月中旬长江流域的伏旱[活动]P44[案例2]1.台风及其危害:2.寒潮及其危害:●板书设计第三节常见天气系统(第2课时)二、低压(气旋)、高压(反气旋)与天气:(一)低压(气旋)与天气:(二)高压(反气旋)与天气:[案例2]台风与寒潮:●教学反思。