生物免疫应答的病理反应

- 格式:ppt

- 大小:5.39 MB

- 文档页数:33

第六章免疫应答第一节免疫应答的概述免疫应答(immune response)是抗原性物质激发免疫系统发生的一种生理性排异过程,即免疫细胞受抗原刺激后活化、分化及产生免疫效应的过程。

一、免疫应答的类型免疫应答是由多种细胞和分子协同完成的。

根据介导应答的主要免疫细胞及效应机制不同可将其分为T 细胞介导的细胞免疫应答和 B 细胞介导的体液免疫应答。

免疫细胞受抗原刺激后可被诱导活化,表现排异效应,但也可发生特异性不应答现象即免疫耐受(immune tolerance)。

据此将免疫应答分为正免疫应答和负免疫应答。

在生理情况下,机体通过对异己抗原的正应答和对自身组织成分的负应答发挥免疫保护作用,但在异常情况下,无论正应答还是负应答都会使机体发生病理改变。

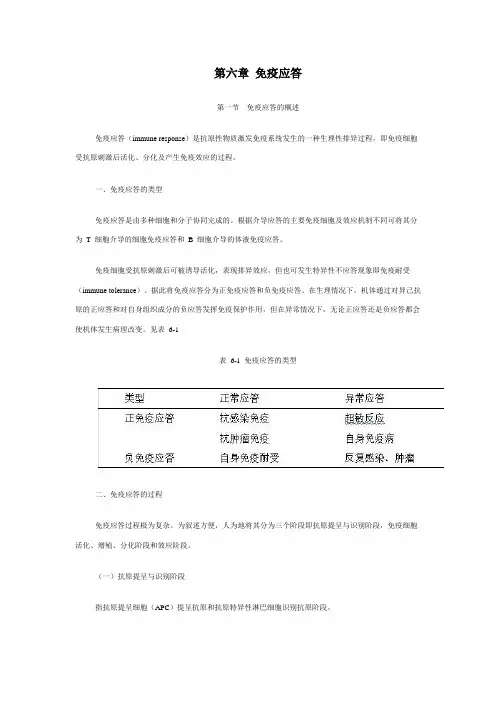

见表6-1表6-1 免疫应答的类型二、免疫应答的过程免疫应答过程极为复杂。

为叙述方便,人为地将其分为三个阶段即抗原提呈与识别阶段,免疫细胞活化、增殖、分化阶段和效应阶段。

(一)抗原提呈与识别阶段指抗原提呈细胞(APC)提呈抗原和抗原特异性淋巴细胞识别抗原阶段。

在此阶段,APC 通过吞噬、吞饮或受体(IgGFcR 、C3bR)介导的胞吞作用,摄取、处理、加工抗原,使之与MHC 分子结合成抗原肽:MHC 分子复合物,表达于细胞表面,然后由MHC 分子将抗原提呈给T 细胞。

T 细胞通过其表面的抗原受体TCR 识别表达在APC 和靶细胞上的抗原肽:MHC 分子, B 细胞通过其表面受体BCR 识别游离抗原,进而启动活化。

(二)免疫细胞活化、增殖、分化阶段指抗原特异性淋巴细胞受相应抗原刺激后活化、增殖、分化的阶段。

此阶段包括T 、 B 细胞膜受体的交联、活化信号的转导、细胞增殖与分化以及生物活性介质的合成与释放等。

在此阶段,T 、 B 细胞经活化、增殖、分化形成效应细胞即效应(致敏)T 细胞和浆细胞。

也有部分细胞中途停止分化形成记忆细胞(Tm 或Bm)。

记忆细胞遇相同抗原再次刺激后可迅速增殖、分化为效应细胞,发挥效应作用。

免疫毒性表现--超敏反应

超敏反应也称变态反应,是机体受同一抗原再次刺激后所引起的病理性免疫应答(异常的免疫增强),可导致生理功能紊乱或组织损伤。

(1)化学物引起过敏的类型:据此可将超敏反应分为四个类型。

致敏化学物可作为半抗原与组织蛋白等大分子结合成完全抗原,刺激机体免疫系统(致敏)。

经过一定的潜伏期,当机体的免疫应答能力达到了一定水平时再次接触同一化学物(激发),就会产生超敏反应。

化学物引起的超敏反应类型(类型、参与成分、机制、临床表现、致敏化学物)

1)Ⅰ型

速发型:IgE、肥大细胞、嗜碱性粒细胞、致敏细胞释放血管活性物质等,引起哮喘、鼻炎,如二异氰酸酯;

2)Ⅱ型

细胞毒:IgG或IgM,抗体与带相应抗原的靶细胞结合,活化补体并进行巨噬细胞吞噬,如K细胞杀伤作用;

3)Ⅲ型

免疫复合物型:IgG、IgM或IgA抗原抗体复合物在组织中沉淀引起细胞浸润、释放水解酶等,如肾小球肾炎等自身免疫性疾病;

4)Ⅳ型

迟发型:TD亚群细胞,致敏TD释放淋巴因子吸引巨噬细胞,并发挥作用,如接触性皮炎。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型超敏反应由抗体介导,二次接触抗原后应答较快,数分钟到数小时内出现;Ⅳ型由迟发型超敏反应T淋巴细胞(TD)参与,多在二次抗原接触后24~48小时发生。

(2)化学毒物引起超敏反应的主要表现:接触性皮炎、职业性哮喘等。

接触性皮炎为Ⅳ型超敏反应,可由染料及其中间体、大漆及合成树脂、劣质化妆品等引起。

职业性哮喘为I 型超敏反应,可由甲苯二异氰酸酯(TDⅠ)、四氯苯酐等引起。

农民肺和棉尘肺等过敏性肺炎为Ⅲ型超敏反应。

免疫应答的生物学效应

免疫应答是指机体免疫系统识别和清除抗原性异物的过程,包括固有免疫和适应性免疫。

免疫应答的生物学效应主要包括以下几个方面:

1. 抗感染作用:免疫系统可以通过识别和清除病原体,从而保护机体免受病原体的感染。

固有免疫系统通过模式识别受体识别病原体表面的特定分子,如多糖、脂多糖等,引发非特异性免疫应答。

适应性免疫系统则通过 B 细胞和 T 细胞的活化和分化,产生特异性的抗体和细胞毒性 T 细胞,从而清除病原体。

2. 抗肿瘤作用:免疫系统可以识别和清除体内的肿瘤细胞。

T 细胞可以识别肿瘤细胞表面的特异性抗原,并通过细胞毒性 T 细胞和辅助性 T 细胞的作用,杀伤肿瘤细胞。

此外,自然杀伤细胞和巨噬细胞也可以参与抗肿瘤免疫应答。

3. 免疫调节作用:免疫系统可以通过多种机制调节机体的免疫应答,维持免疫平衡。

例如,辅助性 T 细胞可以分化为 Th1、Th2、Th17 等不同亚型,分别调节细胞免疫、体液免疫和固有免疫。

此外,调节性 T 细胞和抑制性细胞因子也可以抑制免疫应答,避免免疫过度反应。

4. 免疫记忆作用:适应性免疫系统可以产生记忆性 B 细胞和记忆性 T 细胞,当机体再次遇到相同的病原体时,能够快速而强烈地产生免疫应答,从而保护机体免受再次感染。

总之,免疫应答的生物学效应是多方面的,它对于机体的防御、稳定和保护具有重要意义。

变态反应——百度百科2014-4-24 摘编变态反应也叫超敏反应,是指机体对某些抗原初次应答后,再次接受相同抗原刺激时,发生的一种以机体生理功能紊乱或组织细胞损伤为主的特异性免疫应答。

人们日常遇到的皮肤过敏,皮肤骚痒、红肿,就是一种变态反应。

中文名变态反应别称超敏反应应用学科生物适用领域范围医学适用领域范围生态学表现皮肤过敏目录1概述2发生条件3特点和常见病4流行病学5分类▪Ⅰ型变态反应▪Ⅱ型变态反应▪Ⅲ型变态反应▪Ⅳ型变态反应6鉴别▪疥螨▪肠阿米巴病▪隐孢子虫▪分型免疫成分损伤机制寄生虫感染举例1概述若机体已被某种寄生虫抗原致敏,当再次接触相同抗原时则二次免疫应答增强,或长期受染,早期过去后的机体反应相似于二次免疫应答反应。

因免疫应答过强而导致组织损伤(免疫病理变化),即称为变态反应(allergy),或超敏反应(hypersensitivityreaction)。

1963年起Gell与Coombs按变态反应发生发展的近代知识,首先提出四型分型法,即Ⅰ型——速发型(immediat type),Ⅱ型——细胞毒型(cytotoxic type)/细胞溶解型,Ⅲ型——免疫复合物型(immunecomplex type),以上3型均由抗体所介导;而Ⅳ型——迟发型(delayedtype)或细胞介导型(cellmediated type),由[1]所介导。

2发生条件变态反应[2]的发生需要具备两个主要条件:一是容易发生变态反应的特应性体质,这是先天遗传决定的,并可传给下代,其机率遵循遗传法则;二是与抗原的接触,有特应性体质的人与抗原首次接触时即可被致敏,但不产生临床反应,被致敏的机体再次接触同一抗原时,就可发生反应,其时间不定,快者可在再次接触后数秒钟内发生,慢者需数天甚至数月的时间。

3特点和常见病变态反应的是伴有炎症反应和组织损伤。

2005年,在世界首个过敏性疾病日,世界变态反应组织公布对30个国家进行流行病学调查结果显示:在这些国家的12亿总人口中,22%(2亿5 千万人)患有免疫球蛋白E(IgE)介导的过敏性疾病,如过敏性鼻炎、哮喘、结膜炎、湿疹、食物过敏、药物过敏和严重过敏反应等。

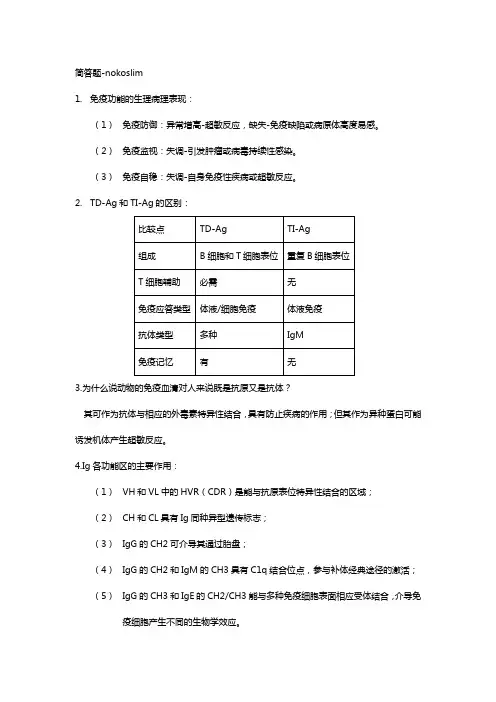

简答题-nokoslim1.免疫功能的生理病理表现:(1)免疫防御:异常增高-超敏反应,缺失-免疫缺陷或病原体高度易感。

(2)免疫监视:失调-引发肿瘤或病毒持续性感染。

(3)免疫自稳:失调-自身免疫性疾病或超敏反应。

2.TD-Ag和TI-Ag的区别:3.为什么说动物的免疫血清对人来说既是抗原又是抗体?其可作为抗体与相应的外毒素特异性结合,具有防止疾病的作用;但其作为异种蛋白可能诱发机体产生超敏反应。

4.Ig各功能区的主要作用:(1)VH和VL中的HVR(CDR)是能与抗原表位特异性结合的区域;(2)CH和CL具有Ig同种异型遗传标志;(3)IgG的CH2可介导其通过胎盘;(4)IgG的CH2和IgM的CH3具有C1q结合位点,参与补体经典途径的激活;(5)IgG的CH3和IgE的CH2/CH3能与多种免疫细胞表面相应受体结合,介导免疫细胞产生不同的生物学效应。

(6)恒定区C:激活补体系统、调理作用、抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用、介导I型超敏反应、穿过胎盘屏障和粘膜。

(7)超变区V:特异性结合抗原,中和外毒素,阻断病原入侵。

5.简述5类Ig的特点:(1)IgG:血清和细胞外液中含量最高,分布最广,机体抗感染的主力军;再次免疫应答的主要抗体;唯一能通过胎盘的抗体。

(2)IgM:分子量最大,种系发生过程中最早出现的抗体,抗感染的先头部队;初次免疫应答最早产生的抗体;脐带IgM含量升高,提示胎儿宫内感染。

(3)IgA:婴儿可以从母体获得SIgA,边防军;参与粘膜局部免疫。

(4)IgD:膜结合型IgD是B细胞发育分化的标志。

(5)IgE:正常人血清含量最低的抗体,介导I型超敏反应的发生。

6.比较3条补体激活途径的差异7.补体系统的生物学作用:(1)溶菌和细胞溶解作用(2)免疫复合物清除作用(3)调理作用(4)炎症介质作用(5)参与特异性免疫应答8.细胞因子的分类:白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子,集落刺激因子、趋化因子、生长因子。

免疫应答的概念和基本过程、1.引言1.1 概述免疫应答是机体对抗病原体入侵的一种重要的防御机制。

当病原体侵入机体时,机体会启动一系列复杂的免疫应答过程,以保护机体免受病原体的侵害。

免疫应答的本质是机体免疫系统对抗外来病原体的一种调节过程。

机体的免疫系统由一系列特殊的细胞、分子和组织组成,它们协同工作来识别、中和和消灭病原体。

免疫应答是一个高度复杂的过程,包括免疫细胞的识别、信号传导、炎症反应、免疫效应物质的产生等一系列步骤。

免疫应答分为两个主要阶段:先天免疫和获得性免疫。

先天免疫是机体对各种病原体的非特异性抵抗能力,它是通过机体自身的生理和生化机制来实现的,具有较快的反应速度。

而获得性免疫是在机体接触到特定病原体后产生的一种高度特异性免疫应答,具有记忆性,可以对再次遇到同一病原体作出更快、更强的应答。

免疫应答的基本过程可以概括为:识别、激活、效应和记忆。

首先,免疫系统通过识别机制能够辨别出自身和非自身的物质,从而判断是否有病原体的入侵。

一旦识别出病原体,免疫系统就会启动相应的激活过程,激活免疫细胞产生信号分子,并引发炎症反应。

接下来,免疫细胞会释放各种效应物质,比如抗体和细胞毒素,来消灭病原体。

最后,免疫系统会在应答过程中建立记忆,以便在再次遇到同一病原体时能够快速作出应答。

总之,免疫应答是机体免疫系统对抗病原体入侵的一个复杂而协调的过程。

通过激活和调节免疫细胞和分子的功能,免疫应答能够有效地保护机体免受病原体的侵害,并维持机体的健康。

对免疫应答的深入研究有助于我们更好地理解机体的免疫机制,并提供新的方法和策略来预防和治疗免疫相关疾病。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构来叙述免疫应答的概念和基本过程:1. 引言:在引言部分我们将对免疫应答进行概述,介绍其在生命体内的重要性,并明确文章的目的。

2. 免疫应答的概念和意义:在本节中,我们将详细介绍免疫应答的定义,以及其在保护机体免受病原体侵害中的重要意义。

一、名词解释1.免疫:指动物机体对自身和非自身的识别,并清除非自身的大分子物质,从而保持机体内、外环境平衡的一种生理学反应。

2.免疫耐受:对自身成分和某些抗原产生特异性不应答的状态。

3.免疫病理反应:在一定条件下,免疫系统对自身成分发生免疫应答,或免疫防护反应造成对机体的损害。

4.免疫学:是研究抗原、机体的免疫系统和免疫应答规律的一门学科。

5.免疫应答:是免疫细胞识别抗原后活化、增殖、分化,产生的免疫应答产物(如抗体和致敏淋巴细胞)参与生理性和病理性效应的过程.6.抗原(Ag):能刺激机体产生抗体和致敏淋巴细胞并能与之发生反应的物质。

7.免疫原性:指抗原能刺激机体产生抗体和致敏淋巴细胞的特性。

8.反应原性:指抗原与相应抗体或效应性淋巴细胞发生特异性结合的特性。

9.完全抗原:既具有免疫原性又有反应原性的物质称为完全抗原。

10.半抗原:只具有反应原性而缺乏免疫原性的物质称为半抗原。

如荚膜多糖、类脂、脂多糖。

11.简单半抗原:既不能单独刺激机体产生抗体,在与相应抗体结合后也不能出现肉眼可见反应,但却能阻断抗体再与相应抗原结合,这种半抗原称为简单半抗原。

12.复合半抗原:不能单独刺激机体产生免疫应答,但可与相应的抗体结合,在一定的条件下出现肉眼可见的反应,这种抗原称为复合半抗原。

如细菌的荚膜多糖类脂、脂多糖等均属于复合半抗原。

13.自身抗原:能引起自身免疫应答的自身组织成分。

14.抗原决定簇(AD):抗原分子表面具有特殊立体构型和免疫活性的化学基团。

由于抗原决定簇通常位于抗原分子表面,因而又称为抗原表位。

抗原分子中抗原的特异性由抗原决定簇决定的。

15.抗原价:抗原分子中含有表位的数量称为抗原价。

含有多个表位的抗原称为多价抗原,只有一个表位的抗原称为单价抗原。

16构象表位:抗原分子中由分子基团间特定的空间构象形成的表位称为构象表位又称不连续表位。

,可被B细胞抗原受体或抗体识别。

17.线性表位:抗原分子中直接由分子基团的一级结构序列(如氨基酸序列)决定的表位称为线性表位,又称为连续表位。

免疫反应主要是指免疫应答的产物(抗体和致敏淋巴细胞)与相应抗原特异性结合所发生的反应。

(抗原与产物结合)免疫反应是机体与异己物质做斗争表现出的一种积极的保护性生理功能。

其目的是要把侵入机体的有害物质消灭、清除,以维护机体的生理平衡或稳定,保证健康。

简单比喻,好比家中进了个贼,家里的人有的捉贼,有的喊人,有的报警。

免疫反应可分为非特异性免疫反应和特异性免疫反应。

非特异性免疫构成人体防卫功能的第一道防线,并协同和参与特异性免疫反应。

特异性免疫反应可表现为正常的生理反应,异常的病理反应以及免疫耐受。

免疫反应正常,可以抵抗病原体的侵害,消除病原,清除毒素。

过高可引起变态反应;过低或缺如可出现免疫缺陷病。

免疫反应正常,可以经常不断地清除衰老或损伤的自身细胞,维护体内生理平衡。

稳定失调,容易导致自身免疫性疾病,如系统性红斑狼疮、慢性活动性肝炎等。

免疫反应正常,可以监视、发现并处理体内出现的一些异常细胞。

监视异常,可导致肿瘤的发生。

免疫耐受(immunologic tolerance)是指免疫活性细胞接触抗原性物质时所表现的一种异性的无应答状态。

免疫应答最基本的生物学意义是识别“自己”与“非己”,从而清除体内的抗原性异物,以保持内环境相对稳定。

但在某种情况下,免疫应答也可能对机体造成损伤,引起超敏反应性疾病或其它免疫相关性疾病。

超敏反应(hypersensitivity ),即异常的、过高的免疫应答。

即机体与抗原性物质在一定条件下相互作用,产生致敏淋巴细胞或特异性抗体,如与再次进入的抗原结合,可导致机体生理功能紊乱和组织损害的免疫病理反应。

又称变态反应。

引起超敏反应的抗原性物质叫变应原。

根据免疫活性细胞对抗原刺激的反应状态,免疫应答可表现为两种类型,如下表:企业组织免疫存在正常和异常功能,免疫反应过度或不足都会导致免疫功能的异常,引起企业机体的损伤甚至消亡。

企业免疫应答的类型可以分为如下四类:一、适答即正常应答,企业能够清除掉企业有害异己,并对有益异己产生免疫耐受。

支原体肺炎的病理机制与免疫应答支原体肺炎是由支原体引起的一种常见的呼吸道感染疾病。

该疾病的发病机制与免疫应答密切相关。

本文将介绍支原体肺炎的病理机制以及机体的免疫应答。

病理机制支原体是一类革兰氏阴性细菌,主要侵袭呼吸道上皮细胞。

支原体感染的初期,细菌依附于宿主细胞表面,通过其表面的蛋白质与宿主细胞进行结合。

支原体释放细胞毒素,导致宿主细胞受损,炎症反应产生并引发肺组织的损伤。

在感染初期,支原体通过细胞内生存方式逃避宿主免疫系统的攻击。

宿主免疫细胞如单核细胞、中性粒细胞和上皮细胞等会释放细胞因子,如白细胞介素-8(IL-8)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α),诱导炎症反应,进一步导致肺组织的炎症和损伤。

随着感染的发展,支原体开始通过免疫系统对抗。

机体的免疫细胞,如单核细胞和巨噬细胞,会吞噬和降解支原体,释放细胞因子和趋化因子,如白细胞介素-1(IL-1)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)。

这些细胞因子和趋化因子进一步吸引和激活其他免疫细胞的加入,形成炎症局部。

炎症反应导致支原体与宿主细胞的相互作用增强,促使支原体更容易被免疫系统清除。

免疫应答支原体感染引起的免疫应答主要包括细胞免疫和体液免疫两个方面。

细胞免疫是机体通过细胞介导的免疫应答对抗支原体感染。

当支原体侵入细胞后,被感染的细胞会表现出改变,激活并招募免疫细胞。

T淋巴细胞是细胞免疫的关键参与者,其中CD4+ T细胞起着重要的作用。

感染初期,CD4+ T细胞会被活化并分化为Th1细胞,释放干扰素-γ(IFN-γ)等细胞因子,促进巨噬细胞和其他抗原呈递细胞的活化。

这些活化的免疫细胞进一步吞噬和杀伤支原体,加速感染的清除。

体液免疫是机体通过体液内的抗体来抵抗感染。

支原体感染后,机体会产生支原体特异性抗体。

这些抗体主要由B淋巴细胞产生,其中IgM和IgG是最常见的抗体。

IgM通过其对支原体的结合,中和病原体并阻止其侵入宿主细胞。

IgG则起到促进免疫系统清除感染的作用。

免疫系统的调节与应答免疫系统在我们身体内起到了重要的作用,其中核心部分就是免疫细胞(包括T细胞和B细胞)的调节与应答。

了解免疫系统的调节与应答机制,不仅可以帮助我们更好地保护自己免受疾病的侵袭,同时也能够在一定程度上了解一些免疫疾病的产生原因和治疗方法。

一、免疫系统的调节免疫系统在识别和应对外来病原体(如病毒、细菌等)的同时,也需要不断地进行自我调节,以保持免疫功能的正常水平。

这一过程往往由多种因素共同协作完成。

1、T细胞调节T细胞是免疫系统中的关键细胞之一。

其中,CD4+ T细胞可以分泌多种因子,调节免疫细胞的数量和活性。

在病原体侵入后,CD4+ T细胞会受到抗原呈递细胞(如树突状细胞)的激活,分化为多种亚型。

这些亚型具有不同的功能特点,包括促进B细胞分泌抗体、增加细胞毒性T细胞数量等等。

此外,T细胞的调节还包括免疫记忆的形成和维持等方面。

2、免疫信号通路免疫信号通路是体内调节免疫系统的重要机制之一。

在外来病原体侵入时,免疫信号通路会被激活,从而促进免疫细胞的聚集和分泌免疫因子。

而在应对伤害后,免疫信号通路则会受到抑制,以减少免疫反应对身体的损伤。

3、自身免疫自身免疫是指免疫系统出现失调,将正常组织视为外来侵袭而进行攻击。

这种状况可能发生于任何性别、任何年龄的人群中,而最常见的疾病包括风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、类风湿性病等等。

由于自身免疫的病理机制很复杂,因此目前还没有完全治愈该类疾病的方法。

不过,通过合理的治疗和保健措施,我们可以减轻其症状和对身体的影响。

二、免疫系统的应答当外来病原体侵入体内时,免疫系统就会开启应答程序。

这一过程通常由以下步骤完成:1、抗原呈递抗原呈递是指,免疫系统中的抗原呈递细胞(如树突状细胞等)会寻找并摄取身体内携带的外来抗原,并将其存储在自身表面上。

在被其他免疫细胞识别时,这些抗原呈递细胞会释放许多信号分子,以协调免疫反应。

2、抗原辨识在完成抗原呈递后,CD4+ T细胞和CD8+ T细胞会识别抗原并进入激活状态。