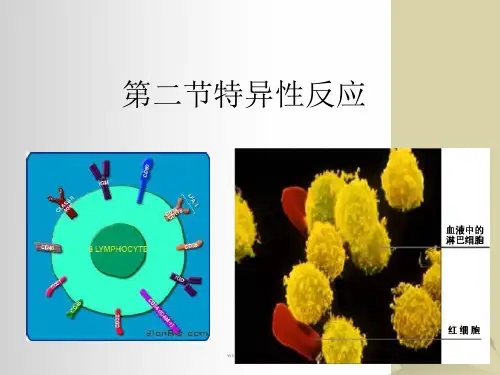

第二节 特异性反应(免疫应答)

- 格式:docx

- 大小:134.46 KB

- 文档页数:8

《特异性免疫应答》讲义一、什么是特异性免疫应答在我们的身体里,有一种神奇而强大的防御机制,那就是特异性免疫应答。

简单来说,特异性免疫应答是机体针对特定的抗原物质产生的特异性免疫反应。

要理解特异性免疫应答,首先得知道什么是抗原。

抗原可以是细菌、病毒、寄生虫等病原体表面的一些特殊蛋白质、多糖等分子,也可以是自身细胞发生变异产生的异常蛋白质。

当这些抗原进入我们的身体后,免疫系统就会被“激活”,启动特异性免疫应答来对抗它们。

特异性免疫应答有两个重要的特点。

一是特异性,它能够精准地识别和针对特定的抗原;二是记忆性,也就是说,如果我们的身体曾经接触过某种抗原,再次遇到时,免疫系统能够更快、更强地做出反应。

二、特异性免疫应答的类型特异性免疫应答主要包括两种类型:细胞免疫和体液免疫。

(一)细胞免疫细胞免疫主要由 T 淋巴细胞来执行。

当抗原被抗原呈递细胞(比如巨噬细胞、树突状细胞等)摄取、加工和处理后,它们会将抗原信息呈递给 T 淋巴细胞。

T 淋巴细胞被激活后,会分化成不同的效应 T 细胞,比如细胞毒性 T 细胞。

细胞毒性 T 细胞能够直接识别并杀死被感染的细胞或者肿瘤细胞。

它就像是身体里的“杀手”,精准地攻击那些被病原体“入侵”的细胞,从而保护我们的身体。

(二)体液免疫体液免疫则主要依靠 B 淋巴细胞。

B 淋巴细胞在接触到抗原并在辅助性 T 细胞的帮助下,会被激活并分化成浆细胞和记忆 B 细胞。

浆细胞能够产生抗体。

抗体是一种特殊的蛋白质,它们能够与抗原特异性结合,形成抗原抗体复合物,从而使抗原失去活性或者被其他免疫细胞清除。

记忆 B 细胞则具有记忆功能,当相同的抗原再次入侵时,它们能够迅速被激活并产生大量的抗体,快速清除抗原。

三、特异性免疫应答的过程特异性免疫应答是一个复杂而有序的过程,大致可以分为三个阶段:感应阶段、反应阶段和效应阶段。

(一)感应阶段在感应阶段,抗原呈递细胞会摄取、加工和处理抗原,并将抗原信息呈递给 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞,激活它们。

第二节特异性反应(免疫应答)(第2课时)一、教学目标1、知识目标:(1)概述细胞免疫与体液免疫的过程(2)比较体液免疫和细胞免疫的区别和联系(3)举例说出免疫接种的应用2、能力目标:(1)通过小组合作,制作特异性免疫过程的概念图模型,培养学生的团队合作能力。

(2)学会运用特异性免疫的原理解决生活中的相关问题3、情感态度价值观目标:(1)关注特异性免疫与自身生活的密切联系(2)认同特异性免疫是生物体适应性的体现二、教学重难点概述细胞免疫与体液免疫的过程三、指导思想本节课的教学设计是以新课程的基本理念为指导思想的,采取以学定教自主课堂,并配合使用电子白板交互教学。

学生学习新概念有一定的认知规律,需要从事实出发,经过逻辑推理和归纳概括生成概念,再在新情况中运用概念,直至新概念内化成自身概念体系的一部分。

因此,本节课以“免疫系统如何抵抗乙肝病毒”这一实际问题为线索,引导学生先复习非特异性免疫如何抵抗病毒,然后借助动画模型和教材插图等直观材料分别学习消灭乙肝病毒的细胞免疫和体液免疫,最后,再用这一概念去解决其他实际问题----免疫接种,最终在理解基础上建构形成了特异性免疫的知识网络。

本节课选择非常常见的乙肝病毒作为线索,是因为乙肝病毒感染引起的特异性免疫非常有代表性,学生非常熟悉,且与切身生活相关,有探索的欲望。

本节课设计了学生活动,其意图在于促进学生改变学习方式,培养学生的探究能力。

例如,组织学生小组合作,在铅画纸上,制作特异性免疫过程的概念图并进行展示和交流,这一活动既能促使学生梳理和建构知识体系,又能作为评价的依据,在活动过程中,学生的交流与合作等能力都得到了提升。

四、教学手段演示多媒体课件、自主制作和演示讲解模型、任务驱动法。

人与细菌大战体液免疫情景一、准备分别写有吞噬细胞、T细胞、B细胞、记忆细胞、浆细胞、淋巴因子、抗体、抗原、细菌的各种纸片;分别写有第一次免疫反应和第二次免疫反应的标志牌。

12名学生演员和参与人员根据设计剧本进行排练。

二、过程设计1.第一次免疫反应人:“在我们人类生活中,细菌无处不在。

这时,一个细菌正靠近我们的身体,它通过了人类的第一道防线——皮肤和黏膜以及第二道防线——体液中的杀菌物质和吞噬细胞,现在它正在攻击我们的第三道防线——特异性免疫。

”吞噬细胞:“我是吞噬细胞,我每天在人体的体液中巡查,吞噬和消灭侵入人体的病原体。

”(忽然发现入侵的细菌,冲向前)“你是何方妖怪?”细菌:“别管我是谁,为了生存,我必须侵袭人类。

”吞噬细胞:“露出你的真面目吧!”吞噬细胞和细菌纠缠在一起,细菌的外衣被吞噬细胞扒掉,露出了抗原。

接着吞噬细胞将细菌拽向T细胞,对T细胞说:“他已经原形毕露了,赶紧想办法处理掉。

”T细胞对抗原说:“你不是我的菜,让我赶紧给我兄弟发信号,让他来收拾你。

”并大喊:“分泌淋巴因子。

”迅速将标有淋巴因子的纸条递到了B细胞手中。

B细胞看了看淋巴因子,说:“主人有危险,紧急行动变身!”随即变成浆细胞和记忆B细胞。

记忆细胞仔细地观察抗原,说:“我是记忆细胞,我一定要牢牢地记住你。

”浆细胞:“我是浆细胞,我的任务是分泌抗体,杀灭抗原。

”抗体:“接下来看我的了。

”吞噬细胞:“让我来清理战场吧。

”随即将抗体与抗原结合后形成的沉淀吞噬处理掉。

2.第二次免疫反应过了一会,同样的抗原又侵入人体。

说:“上次我的兄弟被消灭了,这次我要报仇。

”记忆细胞跑上前去:“看我的超人变身。

”增殖和变身为记忆细胞和浆细胞。

浆细胞大喊:“分泌抗体,杀灭抗原。

”抗体:“又该我们战斗了,看我们的。

”吞噬细胞:“又一场激烈的战斗结束了,又该我来清理战场了。

”将抗体与抗原结合后形成的沉淀吞噬处理掉。

“特异性反应(免疫应答)”教学设计刘香粉(嵊泗中学201950)一、设计思路本节课设计上注重落实提高学生的生物素养和注重与现实生活的联系的教学理念。

教学过程的整体设计思路是:(1)理清脉络,构建知识框架。

教材概念多、内容抽象,知识间联系复杂,学生学习本节内容会感到有一定困难。

教学中,需要搞清楚概念之间的联系,理清知识之间的关系,讲清基本原理。

(2)关注热点问题,引导学生联系现实生活学习。

以同学们亲历的“甲流”为例,梳理防御的路径,理解消除甲流病毒所应涉及的免疫细胞及免疫过程。

“免疫接种可以战胜许多传染性疾病”涉及免疫学应用,从同学们都有接种的经历出发,引导学生思考,领悟科学、技术、社会的密切联系。

(3)设计多种形式的教学活动,培养学生能力。

引入时,创设情境,引发思考:为什么接种“甲流”疫苗可以预防“甲流”的发生呢?学生在疑惑中增强求知欲。

在落实重难点内容时,如涉及淋巴细胞识别入侵者、抗体、抗原、体液免疫、细胞免疫等有一定难度的概念,尝试组织学生开展阅读、识图、表述等活动,帮助学生用图解法梳理免疫反应过程的知识框架,培养学生图文转化能力、识图析图能力、文字信息处理分析能力和概括表达能力。

最后设置的课后作业,力求立足学生实际,把学习的收获转化为落实身边的事,有利于培养学生良好的生活习惯和科学的生命态度。

二、教学分析1.教材内容本节包括五个内容,即特异性免疫的作用、淋巴细胞如何识别入侵者、细胞免疫、体液免疫和免疫接种。

教材概念多、内容抽象,知识间联系复杂需2课时完成教学内容。

2.教材处理上两点做法:①教材在淋巴细胞如何识别入侵者方面既讲述了特异性识别的原理,即细胞膜上的MHC对抗原分子表面的特殊标志进行识别即概述了免疫应答过程,利用这部分内容为学习细胞免疫和体液免疫做铺垫。

②教材在“细胞免疫”、“体液免疫”过程均未体现一次免疫应答和二次免疫,而这个内容却在“免疫接种”中提到,讲解该内容时做好教学铺垫。

高中生物必修3第三章第2节特异性反应(免疫应答)教学设计本资料为woRD文档,请点击下载地址下载全文下载地址高中生物必修3第三章第2节特异性反应教学设计一、指导思想新课程改革的实质是基于课程标准的改革。

其中,最核心的问题是基于课程标准的教学与评价。

实施基于课程标准的教学与评价,旨在改善学习方式,优化学习过程,促进学生终身发展;旨在为教师的创造性教学提供巨大的空间,促进教学效益最大化。

因此,基于课程标准的课堂教学与评价,是新课程有效教学的根本特征。

本节课的教学指导思想,就是力求实现基于《普通高中生物课程标准(实验)》(以下简称《标准》)的教学与评价,实现标准、教科书、教学评价、课堂教学四位一体的教学。

.通过分解标准和探明学情制定表现性教学目标课程标准中的内容标准是国家对相关年段学生的学习内容与水平的期望,但内容标准并不等同于教学目标,因其在教学上不具有操作性。

因此,科学分解内容标准是教师开展基于课程标准的教学,为学生的后续学习提出建议以及学生进行自我评价的重要基石。

本节课运用“一对多”的拆解法分解课程标准。

依据“最近发展区理论”,通过学生访谈了解学情,明确学生的知识经验、能力基础与价值观念。

本教学设计将依据行为主义认知理论与格兰伦的“ABcD 表述法”,整合三维课程目标,限定学生学习过程中,知识、技能与情感态度和价值观的获得路径、发展层次、范围、方式及变化效果,最终形成可观察、可测量的教学目标。

这是实现基于课程标准的教学和评价的关键。

2.基于教学目标开展符合逻辑条件的目标导引教学“引起意向-明释内容-调适形式-关注结果”是将课堂教学引向优质高效的关键途径和逻辑条件。

本教学设计将实施“目标导引教学”:基于教学目标统领教学流程,优化教学过程;基于教学目标创设问题情境,激发学习兴趣,提供学习支架,发展学科思维;基于教学目标设计并选择与之相匹配的教学方法和评价方法,及时调适学习过程,实现本节课的教学目标。

城东蜊市阳光实验学校课题:第三章免疫系统和免疫功能第二节特异性反响一、教材分析1.教材内容本课时完成对淋巴细胞如何识别入侵者、细胞免疫和体液免疫三个内容的教学。

2.教材的地位及知识的前后联络本课时内容是在学生已经学习掌握免疫的概念、非特异性免疫特点和特异性免疫的作用根底上进展教学的,这部分内容涉及的有关特异性免疫的根本概念和原理是学生继续学习免疫接种和免疫系统的功能异常的理论根底。

3.我的教材处理①教材在淋巴细胞如何识别入侵者方面既讲述了特异性识别原理,也概括了免疫应答的过程,而后者恰好对后文中的细胞免疫和体液免疫过程做了铺垫。

因此先做好对免疫应答过程的概括有助于学生更好地学习细胞免疫和体液免疫的过程及两者之间的区别和联络。

②教材在细胞免疫、体液免疫过程中均未表达一次免疫应答和二次免疫,而这个内容却在后文的免疫接种中提到,因此讲解该内容时及时做好教学铺垫。

③对教材中的部分内容进展了修改:P51页淋巴细胞如何识别入侵者这部分内容讲述淋巴细胞对病原体的识别和巨噬细胞细胞对病原体识别处理,因此执教者把“淋巴细胞如何识别入侵者〞改为“免疫细胞如何识别入侵者〞。

识别后“B淋巴细胞的反响和巨噬细胞的反响〞归纳为“免疫细胞对病原体入侵后的反响〞。

二、学情分析学生前面学习的免疫内容,为本课时的学习打好了一定的根底。

但由于免疫部分与教材的其它章节联络很少,学生缺乏相关的知识根底,加上本课时内容概念多、知识抽象,以学生现有的知识程度不容易深化理解,所以学生在学习过程中会感觉比较困难。

三、教学目的1.知识目的:①区分抗原与抗体、T淋巴细胞与B淋巴细胞。

②简述免疫细胞识别入侵者的过程。

③概述细胞免疫和体液免疫的过程。

2.才能目的:①尝试通过绘制概念图,培养学生归纳才能和概述才能,实现有效学习。

②通过师生一一共同创设问题情境,引导学生利用所学知识解决实际问题,进步学生理论联络实际的才能。

3.情感目的:通过学习免疫细胞对“非已〞的特异性识别和去除的过程,认识到生命的物质性。

高中生物必修3第三章第2节特异性反应(免疫应答)教学设计高中生物必修3第三章第2节特异性反应教学设计一、指导思想新课程改革的实质是基于课程标准的改革。

其中,最核心的问题是基于课程标准的教学与评价。

实施基于课程标准的教学与评价,旨在改善学习方式,优化学习过程,促进学生终身发展;旨在为教师的创造性教学提供巨大的空间,促进教学效益最大化。

因此,基于课程标准的课堂教学与评价,是新课程有效教学的根本特征。

本节课的教学指导思想,就是力求实现基于《普通高中生物课程标准》的教学与评价,实现标准、教科书、教学评价、课堂教学四位一体的教学。

.通过分解标准和探明学情制定表现性教学目标课程标准中的内容标准是国家对相关年段学生的学习内容与水平的期望,但内容标准并不等同于教学目标,因其在教学上不具有操作性。

因此,科学分解内容标准是教师开展基于课程标准的教学,为学生的后续学习提出建议以及学生进行自我评价的重要基石。

本节课运用“一对多”的拆解法分解课程标准。

依据“最近发展区理论”,通过学生访谈了解学情,明确学生的知识经验、能力基础与价值观念。

本教学设计将依据行为主义认知理论与格兰伦的“ABcD 表述法”,整合三维课程目标,限定学生学习过程中,知识、技能与情感态度和价值观的获得路径、发展层次、范围、方式及变化效果,最终形成可观察、可测量的教学目标。

这是实现基于课程标准的教学和评价的关键。

.基于教学目标开展符合逻辑条件的目标导引教学“引起意向-明释内容-调适形式-关注结果”是将课堂教学引向优质高效的关键途径和逻辑条件。

本教学设计将实施“目标导引教学”:基于教学目标统领教学流程,优化教学过程;基于教学目标创设问题情境,激发学习兴趣,提供学习支架,发展学科思维;基于教学目标设计并选择与之相匹配的教学方法和评价方法,及时调适学习过程,实现本节课的教学目标。

.基于教学目标和教学条件开展探究性学习生物科学是在人们不断探究的过程中逐步发展起来的。

第二节特异性反应(免疫应答)❶鸟类体内B淋巴细胞和T淋巴细胞的发育场所分别为( )A.骨髓胸腺B.胸腺骨髓C.腔上囊胸腺D.胸腺腔上囊❷下列细胞参与体液免疫过程并具有分裂能力的是( )A.巨噬细胞B.效应B淋巴细胞C.辅助性T细胞D.致敏B淋巴细胞❸产生和分泌大量抗体分子的细胞是( )A.巨噬细胞B.辅助性T细胞C.中性粒细胞D.浆细胞❹下列关于人体内MHC的说法,错误的是()A.MHC不能被自身的白细胞识别B.除同卵双胞胎以外,不同的人有不同的MHCC.MHC在胚胎发育过程中产生D.MHC的本质是一种特异的糖蛋白分子❺细胞免疫和体液免疫的共同点是( )A.都能产生抗体B.都属于非特异性免疫C.免疫细胞都在骨髓中发育成熟D.都能产生记忆细胞❻能够特异性识别抗原的细胞是()(1)巨噬细胞(2)辅助性T细胞(3)B淋巴细胞(4)记忆细胞(5)效应B细胞(6)效应细胞毒性T细胞A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)B.(2)(3)(4)(5)(6)C.(2)(3)(4)(6)D.(2)(5)(6)❼下列关于抗体的叙述,错误的是( )A.所有的抗体分子都是蛋白质,抗体的分泌体现了质膜的结构特点B.效应B细胞(又称浆细胞)产生和分泌大量抗体分子,最终全部分布到血液中C.成熟的B淋巴细胞能合成与特定抗原结合的受体分子,也就是相对应的抗体分子D.每一种抗体分子的结合位点只能与一种抗原匹配,每一个抗体分子可以结合两个相同的抗原❽人体特异性反应过程中的细胞免疫中不会发生的是( )A.巨噬细胞吞噬和处理抗原B.细胞毒性T细胞膜的受体直接与相应的抗原结合C.辅助性T淋巴细胞分泌多种蛋白质促进细胞毒性T细胞的增殖分化D.活化的细胞毒性T细胞上存在抗原—MHC复合体的受体❾[2017·浙江金、丽、衢十二校联考]★病毒甲感染动物乙后,可引起乙的T淋巴细胞功能丧失,导致其患肿瘤病。

给新生的乙个体接种甲疫苗后,乙会产生相应抗体,可预防该肿瘤病,该抗体( )A.可由记忆B淋巴细胞分泌B.可裂解病毒甲C.主要存在于组织液中D.具有两个与抗原结合的相同位点[2017·浙江嘉兴模拟]下列关于巨噬细胞的叙述,错误的是( )A.由单核细胞分化形成B.其吞噬过程体现了膜的流动性C.巨噬细胞有发达的溶酶体,能将吞噬的物质降解D.在机体对抗病原体的三道防线中均可发挥作用[2017·浙江六校联考]下列关于人体免疫的说法,正确的是( )A.巨噬细胞能够特异性识别抗原B.HIV表面的包膜及蛋白是其自身基因的表达产物C.细胞毒性T细胞能识别内环境中游离的病毒D.癌细胞表面的MHC发生改变,可以被人体免疫系统识别图3-2-1是人体体液免疫的模式图,请据图回答:图3-2-1(1)图中具有增殖分化能力的细胞是(填字母),能够特异性识别抗原的细胞有(填字母)。

(2)人体患天花、伤寒等疾病后,终生不再感染。

当天花病毒再次入侵机体时,人体消灭病原体的主要过程是(用箭头和图中的文字、数字序号表示)。

(3)效应B细胞一般停留在淋巴结中,每秒钟能产生2000个抗体。

效应B细胞与分泌抗体相适应的细胞结构特点是。

(4)对于多数抗原来说,细胞C的活化需要两种信号刺激,一种信号是,另一种信号是。

若某人不慎感染了H7N9禽流感病毒,机体会产生相应的免疫应答。

下列叙述正确的是( )A.病毒会在呼吸道和消化道腺体的分泌物中大量增殖B.成熟B淋巴细胞表面具有与该病毒特异结合的受体分子C.效应B细胞分泌的抗体能识别并结合抗原—MHC复合体D.细胞毒性T细胞接受辅助性T细胞的信号后即被激活[2017·浙江三地市联考]图3-2-2为机体在清除某种入侵的病毒时的一个环节,其中①与②是一组可相互识别的结构。

下列叙述错误的是( )图3-2-2A.若①为抗原—MHC复合体,则甲细胞可能是巨噬细胞B.免疫应答时,巨噬细胞吞噬入侵的病原体并将其抗原分子降解为小分子肽C.若甲细胞为被病毒感染的体细胞,则乙细胞可能是效应细胞毒性T细胞D.若乙为细胞毒性T细胞,当受到①的刺激后,迅速启动分裂分化过程用某种致病的病原体先后两次对机体进行免疫,分别检测机体血清中的抗体浓度,结果如图3-2-3所示,下列对图3-2-3分析错误的是( )图3-2-3A.b点是本实验的第2次免疫的时间点B.该机体被免疫之前可能未接触过该种病原体C.a、b两点发生的免疫反应过程是完全相同的D.第1次免疫时机体产生轻度病症,第2次免疫时则不一定会产生病症下列有关免疫的说法,正确的是( )A.成熟的B淋巴细胞能合成与特定抗原结合的抗体分子B.每个成熟的T淋巴细胞只带有对应于一种抗原的受体C.巨噬细胞在特异性免疫中的作用是吞噬入侵的病原体D.成熟的B淋巴细胞在白细胞介素-2的刺激下立刻启动细胞分裂[2017·浙江11月选考]★用同种小鼠为材料,分别进行4个与某种胞内寄生菌有关的免疫学实验。

下列叙述正确的是( )A.给切除胸腺和未切除胸腺的两组小鼠,分别接种该菌,预测未切除组小鼠易感染该菌B.给注射和未注射抗T细胞抗体的两组小鼠,分别接种该菌,预测注射组小鼠易感染该菌C.给注射和未注射感染过该菌小鼠的血清的两组小鼠,分别接种该菌,预测注射组小鼠易感染该菌D.给注射和未注射感染过该菌小鼠的T细胞的两组小鼠,分别接种该菌,预测注射组小鼠易感染该菌我国高度重视高致病性猪蓝耳病的防控工作,为了研制抗猪蓝耳病的灭活病毒疫苗,研究人员设计了以下实验方案。

用实验动物检测机体受疫苗刺激后产生抗体的能力。

(1)实验原理:①通过接种疫苗,灭活的猪蓝耳病病毒进入实验猪体内刺激B淋巴细胞,使B淋巴细胞增殖并分化,产生效应B细胞和,效应B细胞分泌相应的。

②当同种病毒再次入侵机体时,机体产生免疫的特点是,特异性免疫包括。

(2)实验过程:①分组:将健康的、生长状况相似的实验猪分为两组,每组若干头且两组数量相等。

②处理:对照组的处理:接种不含疫苗的无毒性接种物,一段时间后, 。

实验组的处理: ,一段时间后,接种猪蓝耳病病毒。

(3)实验结果:指标: 。

若该疫苗可以刺激实验猪产生足够多的抗体,则实验组比对照组猪的要高。

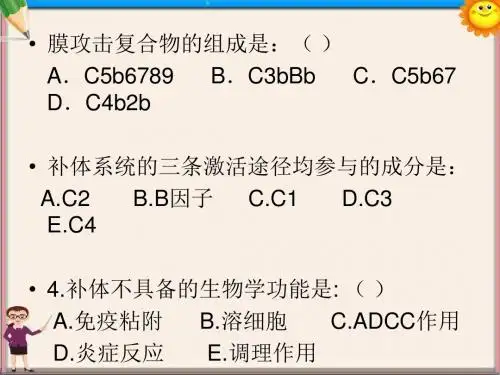

(4)问题讨论:为确定该疫苗的有效浓度,应如何处理?1.C[解析] T淋巴细胞和B淋巴细胞都起源于骨髓中的淋巴干细胞。

其中一部分淋巴干细胞在发育过程中先进入胸腺,在此增殖分化,发育成熟,形成T淋巴细胞。

另一部分淋巴干细胞,在鸟类中是在腔上囊发育成熟,形成B淋巴细胞。

2.D[解析]四个选项中的细胞都参与体液免疫,但具有分裂能力的只有致敏B淋巴细胞。

3.D[解析]巨噬细胞是专职负责抗原提呈,清理垃圾废物和死细胞,A项错误;辅助性T细胞在体液免疫和细胞免疫中均会分泌一些物质,促进相应细胞增殖分化,但辅助性T细胞不会分泌抗体,B 项错误;中性粒细胞与病原体的吞噬和消化有关,C项错误;浆细胞产生和分泌的抗体广泛分布于血液和体液中,D项正确。

4.A[解析]人体所有细胞的细胞膜上都有MHC分子标志,这是一种特异的糖蛋白分子。

MHC 在胚胎发育中产生,所有的身体细胞上都存在。

除了同卵双胞胎以外,不同的人有不同的MHC,没有两个人有相同的MHC分子,这个标志是每个人特有的身份标签。

每个人的白细胞都认识这些自身的身份标签,在正常情况下不会攻击带有这些标签的自身的细胞。

5.D[解析]抗体只在体液免疫中产生,A项错误。

细胞免疫和体液免疫都属于特异性免疫,B项错误。

T淋巴细胞在胸腺中发育成熟,C项错误。

在细胞免疫和体液免疫过程中均会产生记忆细胞,D项正确。

6.C[解析]巨噬细胞具有识别功能,但是其识别功能不具有特异性。

辅助性T细胞能特异性识别抗原。

B淋巴细胞能特异性识别抗原。

记忆B细胞和记忆T细胞都能特异性识别抗原。

效应B 细胞的功能是产生抗体,不具有识别功能。

效应细胞毒性T细胞能特异性识别抗原。

7.B[解析]抗体是由浆细胞分泌的免疫球蛋白,其分泌过程利用了膜的流动性,A项正确;效应B 细胞(又称浆细胞)产生和分泌大量抗体分子,分布于血液和体液中,B项错误;成熟的B淋巴细胞能合成与分泌特定的抗体,可以与抗原特异性结合,C项正确;抗体具有特异性,即每一种抗体分子的结合位点只能与一种抗原匹配,根据抗体的结构可知,一个抗体分子可以结合两个相同的抗原,D 项正确。

8.B[解析]细胞免疫的第一步就是巨噬细胞吞噬和处理抗原,A项正确;细胞毒性T细胞膜上的受体不能直接与相应的抗原结合,而是与抗原—MHC复合体结合,B项错误;辅助性T淋巴细胞分泌多种蛋白质促进细胞毒性T细胞的增殖分化,C项正确;活化的细胞毒性T细胞上存在抗原—MHC复合体的受体,D项正确。

9.D[解析]抗体是由浆细胞分泌的,A项错误;抗体可与病毒甲结合,然后被巨噬细胞吞噬消化,B 项错误;抗体主要存在于血浆中,C项错误;抗体具有两个与抗原结合的相同位点,D项正确。

10.D[解析]巨噬细胞由血液中的单核细胞分化形成,A项正确;巨噬细胞的吞噬过程体现了膜的流动性,B项正确;巨噬细胞有发达的溶酶体,能将吞噬的物质降解,C项正确;巨噬细胞在机体对抗病原体的第二道防线和第三道防线中起作用,D项错误。

11.D [解析]巨噬细胞能够识别抗原,但其识别功能并不具有特异性,A项错误;HIV表面的包膜是从宿主细胞带出的并不是自身基因表达的产物,B项错误;细胞毒性T淋巴细胞识别的是抗原—MHC复合体,C项错误;癌细胞表面的MHC发生改变,可以被人体免疫系统识别,D项正确。

12.(1)C、E B、C、E(2)抗原细胞E细胞D沉淀或凝集反应(3)内质网和高尔基体发达(4)抗原与细胞C的抗原识别受体直接结合细胞B产生的白细胞介素-2作用于细胞C[解析](1)题图为人体体液免疫的模式图,其中细胞A为巨噬细胞,细胞B为辅助性T细胞,细胞C 为B细胞,细胞D为效应B细胞,细胞E为记忆B细胞。

因此图中具有增殖分化能力的细胞是细胞C(B细胞)和细胞E(记忆B细胞);图中细胞A(巨噬细胞)能够识别抗原,但没有特异性,细胞D(效应B细胞)没有识别能力,因此能够特异性识别抗原的细胞有细胞B(辅助性T细胞)、细胞C(B细胞)、细胞E(记忆B细胞)。

(2)当天花病毒再次入侵机体时,细胞E能识别该抗原(过程④),并迅速增殖分化形成细胞D(过程⑦),该细胞能产生大量抗体,抗体与抗原特异性结合发生沉淀或凝集反应(过程⑧),从而将抗原消灭。

(3)抗体属于分泌蛋白,其在核糖体上合成后,需要经过内质网和高尔基体加工才具有生物活性,因此效应B细胞与分泌抗体相适应的细胞结构特点是内质网和高尔基体发达。

(4)对于多数抗原来说,细胞C的活化需要两种信号刺激,一种信号是抗原与细胞C的抗原识别受体直接结合,另一种信号是细胞B产生的白细胞介素-2作用于细胞C。