高考专题强化训练:地壳运动规律

- 格式:doc

- 大小:1.74 MB

- 文档页数:9

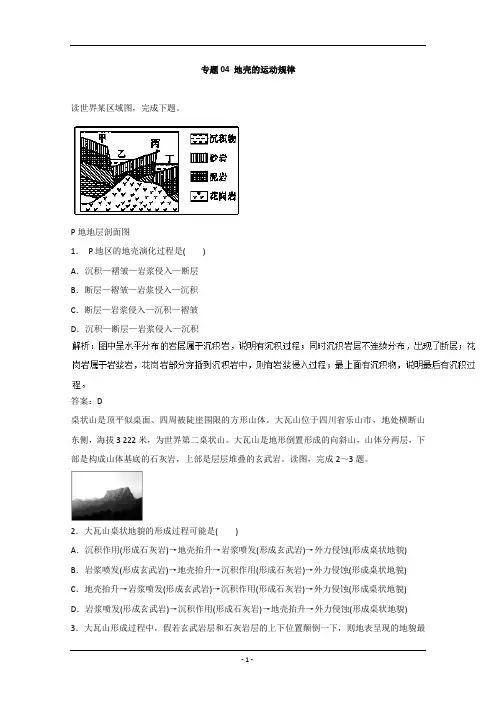

专题04 地壳的运动规律读世界某区域图,完成下题。

P地地层剖面图1.P地区的地壳演化过程是()A.沉积—褶皱—岩浆侵入—断层B.断层—褶皱—岩浆侵入—沉积C.断层—岩浆侵入—沉积—褶皱D.沉积—断层—岩浆侵入—沉积答案:D桌状山是顶平似桌面、四周被陡崖围限的方形山体。

大瓦山位于四川省乐山市,地处横断山东侧,海拔3 222米,为世界第二桌状山。

大瓦山是地形倒置形成的向斜山,山体分两层,下部是构成山体基底的石灰岩,上部是层层堆叠的玄武岩。

读图,完成2~3题。

2.大瓦山桌状地貌的形成过程可能是()A.沉积作用(形成石灰岩)→地壳抬升→岩浆喷发(形成玄武岩)→外力侵蚀(形成桌状地貌) B.岩浆喷发(形成玄武岩)→地壳抬升→沉积作用(形成石灰岩)→外力侵蚀(形成桌状地貌) C.地壳抬升→岩浆喷发(形成玄武岩)→沉积作用(形成石灰岩)→外力侵蚀(形成桌状地貌) D.岩浆喷发(形成玄武岩)→沉积作用(形成石灰岩)→地壳抬升→外力侵蚀(形成桌状地貌) 3.大瓦山形成过程中,假若玄武岩层和石灰岩层的上下位置颠倒一下,则地表呈现的地貌最可能是()A.平顶的桌状山B.起伏和缓的丘陵C.沉积层深厚的盆地D.林立的峰林、峰丛答案:2.A 3.D下图为“某河谷剖面图”。

读图,完成4~5题。

4.该河谷()A.最可能位于河流上游B.位于背斜构造的顶部C.乙处位于河流的凸岸D.右岸侵蚀,左岸形成沙洲5.图中()A.地层形成的先后顺序是④①②B.③处地层断裂下陷C.沉积岩层因地壳运动而弯曲D.甲地适合聚落的发展解析:第4题,该河谷处岩层向上拱起,说明是背斜构造,故B项正确。

图中河床呈槽型,说明位于中下游段,故A项错误;乙岸堆积物少、甲岸堆积物多,说明甲岸为堆积岸或凸岸,乙岸为侵蚀岸或凹岸,故C项错误;河流流向无法判断,左右岸难以确定,故D项错误。

第5题,图中岩层具有明显的弯曲,形成褶皱构造,说明岩层受到地壳运动的挤压作用,故C项正确。

地壳的运动规律【学习目标】1.结合资料,学生能够判断出地质构造类型或地貌类型,进而分析出其形成的主要构造运动,描述出形成过程,提升地理实践力和综合思维。

2.学生会运用内外力的原理分析常见地表形态的成因,提升区域认知、综合思维和地理实践力。

3.学生能说明主要的地质灾害及其成因并解决相应问题,提升综合思维能力。

4.学生能说明地形对地理环境各要素的影响,提升要素综合能力。

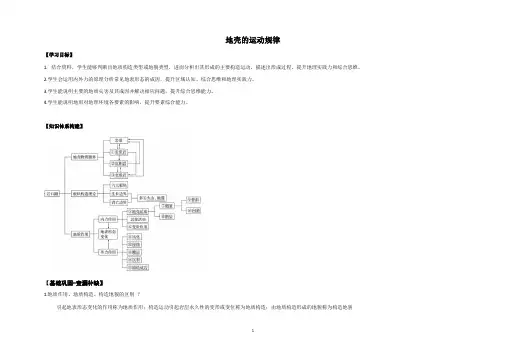

【知识体系构建】【基础巩固-查漏补缺】1.地质作用、地质构造、构造地貌的区别?引起地表形态变化的作用称为地质作用;构造运动引起岩层永久性的变形或变位称为地质构造;由地质构造形成的地貌称为构造地貌2.地壳运动的含义?地壳运动也称为构造运动,是内力作用的主要表现形式,按照构造运动的方向和性质,可以将其分为水平运动和垂直运动。

水平运动是指地壳或者岩石圈块体大致平行于地球表面的运动,常形成巨大的褶皱山系或断裂带,垂直运动是指地壳或者岩石圈块体垂直于地球表面方向的上升或下降运动,它使地面发生大规模的隆升或下沉,这两种运动往往是相互伴生的。

3.地质作用的分类,内力作用与外力作用的对比(能量来源、表现形式、对地表形态的影响)(岩石圈学案P6左)4.举例说明内外力共同作用形成的地貌(岩石圈学案P6)5.地质构造图的判读(岩石圈学案P6)(1)判断岩层的新老关系(2)判断常见的地质构造(褶皱——背斜与向斜、断层——地垒与地堑)(3)地壳运动性质的判断方法(判断图中地理事物形成过程)6.板块运动与地貌:能判断出板块边界类型;在世界地图上,能画出板块边界,用板块理论解释安第斯山脉、马里亚纳海沟等的成因;地中海、红海、大西洋面积变化的原因;西藏和冰岛多地热的原因。

一轮学案6第3页右面7.构造地貌:(1)背斜、向斜的判断方法(2)说明背斜山、向斜谷、背斜谷、向斜山的形成过程(3)断层形成的地貌,并能举例一轮学案6第6页8.研究地质构造的意义:(1)找油、气资源的在哪?原因(2)找煤矿在哪?原因(3)找地下水的位置?原因(4)采石场位置?原因(5)建隧道的位置?原因(6)水库等大型工程建设为什么避开断层?一轮学案6第7页9.外力作用包括?外力作用的表现包括?(学案P7左)风化和侵蚀的区别?(学案P7右)堆积作用的沉积顺序?冰川堆积作用颗粒物沉积顺序?(学案P7右下)10.冲积扇形成过程,地貌特点?三角洲形成过程,地貌特点?(学案P8左)11.河流上中下游河谷形态和主要外力作用?(学案P8右上)12.河漫滩、江心洲形成位置?形成过程?(学案P8右)13.河流阶地形成原因?(学案P8右)宽浅河谷的位置和形成原因?(学案P8右下)曲流、牛轭湖的位置和形成原因?(学案P9左下)14.喀斯特地貌发育的条件?(学案P10左下)喀斯特地貌给人类生产生活带来的影响?(学案P10右下)15.风成地貌的成因?(气候条件、物质基础、动力条件)(学案P11右上)16.地形对农业生产的影响?(学案P11右)地形对交通运输方式及线路选择的影响?(学案P11右)17.四种类型的地震的成因?(学案P4左侧表格)18.滑坡、泥石流的成因及防治措施?(学案P4右)【基础题练习】某中学开展研学活动,在浙江江郎山风景区观察丹霞地貌景观。

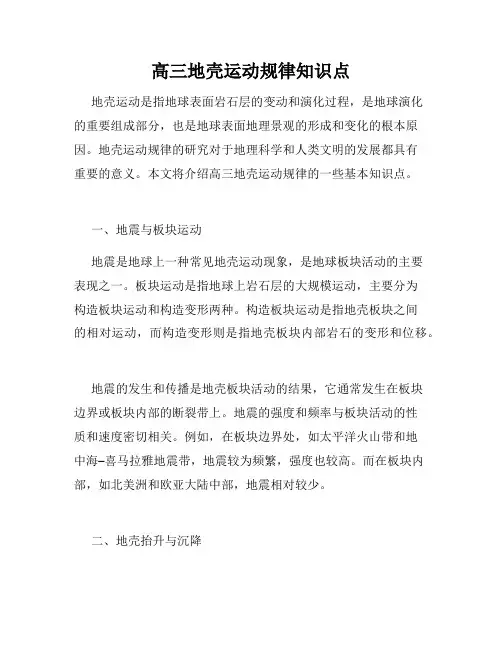

高三地壳运动规律知识点地壳运动是指地球表面岩石层的变动和演化过程,是地球演化的重要组成部分,也是地球表面地理景观的形成和变化的根本原因。

地壳运动规律的研究对于地理科学和人类文明的发展都具有重要的意义。

本文将介绍高三地壳运动规律的一些基本知识点。

一、地震与板块运动地震是地球上一种常见地壳运动现象,是地球板块活动的主要表现之一。

板块运动是指地球上岩石层的大规模运动,主要分为构造板块运动和构造变形两种。

构造板块运动是指地壳板块之间的相对运动,而构造变形则是指地壳板块内部岩石的变形和位移。

地震的发生和传播是地壳板块活动的结果,它通常发生在板块边界或板块内部的断裂带上。

地震的强度和频率与板块活动的性质和速度密切相关。

例如,在板块边界处,如太平洋火山带和地中海–喜马拉雅地震带,地震较为频繁,强度也较高。

而在板块内部,如北美洲和欧亚大陆中部,地震相对较少。

二、地壳抬升与沉降地壳抬升与沉降是地壳运动中重要的表现形式,也是地理景观演变的重要原因。

地壳的抬升和沉降主要与构造板块运动和构造变形有关。

在构造板块运动中,岩石层的挤压、伸展、剪切等力学作用导致地壳的抬升与沉降。

例如,当两个岩石板块相互挤压,板块边界处的岩石层会向上抬升,形成山脉和高原。

相反地,当岩石板块发生拉伸或剪切作用时,板块内部的岩石层会下沉,形成盆地和海洋。

此外,地质作用如岩浆侵入、火山喷发以及河流冲刷等也会引起地壳抬升和沉降。

例如,火山的喷发会在火山口周围形成火山锥体,岩浆侵入地壳下部会使地壳发生抬升;河流的冲刷作用会改变地表地质结构,导致地壳抬升和沉降。

三、地壳运动与地理灾害地壳运动是地理灾害的重要来源之一。

地震、火山喷发、地面塌陷等地震灾害通常与地壳的运动有关。

地震是地壳运动中最常见的灾害之一,它通常发生在板块边界或断裂带上,造成的破坏和人员伤亡都是巨大的。

例如,近年来发生的日本福岛核灾和中国汶川地震都是由地壳运动引起的。

火山喷发是由于地质活动造成的,火山口周围由于岩浆侵入和火山气体的释放导致的地表沉降和地面塌陷,经常伴随着火山灰、火山烟尘和熔岩的喷发,对人类的生活和环境造成了巨大的威胁。

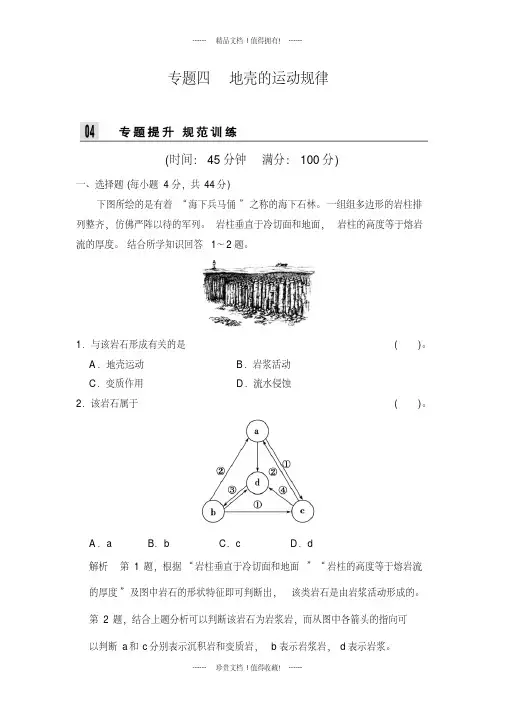

专题04 地壳运动规律下图为四幅地貌景观图。

读图,完成1~2题。

1.由流水侵蚀作用形成的地貌景观是( )A.甲B.乙C.丙D.丁2.由内力作用形成的地貌景观是( )A.甲B.乙C.丙D.丁答案 1.C 2.D板块构造学说认为:全球岩石圈分为六大板块,板块运动造就了地球表面高低起伏的基本形态。

回答3~4题。

3.下列地区中,不属于印度洋板块的是( )A.澳大利亚大陆B.阿拉伯半岛C.斯里兰卡岛D.中南半岛4.大洋板块与大陆板块碰撞,可能形成( )A.海岭和海沟B.岛弧和海沟C.海岭和裂谷D.岛弧和裂谷答案 3.D 4.B解析第3题,澳大利亚大陆、阿拉伯半岛、斯里兰卡岛都在印度洋板块上,中南半岛在欧亚板块上。

第4题,大洋板块与大陆板块碰撞,大洋板块俯冲到大陆板块之下,两板块的交界带形成岛弧、海沟;海岭是大洋中脊,位于板块的生长边界;裂谷位于板块的张裂地带,不是碰撞挤压地带。

读图,完成5~6题。

5.该图片中景观形成的主要外力作用是( )A.流水侵蚀B.流水沉积C.风力侵蚀D.冰川侵蚀6.该地貌景观发育的基础岩石是( )A.花岗岩B.玄武岩C.石灰岩D.大理岩答案 5.A 6.C读“某地地貌景观及其沿MOQ一线还原的地质构造示意图”,完成7~8题。

7.字母所示区域,属于向斜山的是( )A.MB.OC.PD.Q8.根据地质构造示意图分析,该地( )A.花岗岩层广布并且出露地表B.地壳水平运动作用不强烈C.大部分地层有整体抬升过程D.内、外力作用均比较明显答案7.B 8.D图甲为“某地貌景观图”。

为解释该景观的主要成因,教师在教学时进行了如图乙的演示。

读图,完成9~10题。

9.该景观的地质构造类型是( )A.地堑B.地垒C.断层D.褶皱10.教师演示了( )A.板块挤压碰撞B.岩块断裂上升C.岩层水平挤压D.外力侵蚀搬运答案9.D 10.C解析由景观图可看出,岩层发生了弯曲变形,故为褶皱。

褶皱是岩层受到水平挤压而形成的。

【网络构建】常识点一、板块的区分全球岩石圈分为六大板块,即亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。

板块漂浮在“软流层”之上,处于不断的运动中。

一般来说,板块内部地壳比较安稳,两个板块之间的接壤地带地壳比较活泼。

常识点二、岩石圈的物质循环1.三大类岩石与岩浆之间的互相转化,构成了地壳物质的循环运动。

(1)岩浆岩:岩浆在上升进程中冷却、凝结而成,在地表以下构成侵入岩(如花岗岩);喷出地表后冷却凝结,叫喷出岩,又称火山岩(如玄武岩)。

(2)堆积岩:岩石在外力效果下,经过风化、腐蚀、转移、堆积和固积成岩效果构成,具有层理结构,一般含有化石。

如石灰岩、页岩、砂岩、砾岩等,以及煤、石油、天然气等化石燃料。

正常情况下,堆积岩层递上新下老的联系,亦可依据所含化石确认时刻先后次序。

物质构成和化石还能够反映其时的堆积环境,如煤层阐明曾经是湿润的森林,石灰岩层阐明曾经是温暖的浅海环境,等等。

(3)蜕变岩:由其它岩石在高温、高压条件下产生蜕变效果而成。

如石灰岩受热成为大理岩,页岩受揉捏构成板岩。

2.岩石圈的物质循环进程岩石圈的物质在内外力效果下不断运动和改动,从岩浆到构成各种岩石,又到新岩浆的构成,循环往复,构成岩石圈的物质循环进程。

可概括为下面的形式图:常识点三、板块移动与地球相貌板块相对移动而产生的互相磕碰或张裂,构成了地球表面的根本相貌。

板块张裂区板块磕碰区大陆板块与大陆板块大陆板块与大洋板块鸿沟类型成长鸿沟消亡鸿沟消亡鸿沟运动方向←|→ →|← →|←构成地貌裂谷、海洋、海岭巨大山脉海岸山脉、海沟、岛弧举例东非大裂谷、红海、大西洋等喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉安第斯山脉、太平洋西部岛弧、海沟暗示图常识点四、岩石圈物质循环形式图判读的诀窍岩浆是“岩石之本”,岩石圈物质循环起于岩浆,因此正确判别出岩浆是解读岩石圈物质循环形式图的要害。

岩浆岩只能由岩浆冷凝而成,因此指向岩浆岩的箭头,其效果即为冷却凝结效果。

高考专题强化训练:地壳运动规律一、选择题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。

伯利兹蓝洞的形成主要与海平面变化和近岸存在大片石灰岩区域有关,其形成于海平面较低的冰川时期,后期由海水涌入形成。

下图示意伯利兹蓝洞的景观,完成1~2题。

1.伯利兹蓝洞形成的主要作用足A. 冰川侵蚀B. 流水侵蚀C. 地壳下沉D. 火山喷发2.在伯利兹蓝洞形成刚期,全球A. 生物多样性减少B. 地壳运动更为活跃C. 陆地面积从小变大D. 气温由低到高答案:1.B 2.D【解析】1.根据材料,在冰川时期,海平面低,近岸地区存在大片的石灰岩地区。

后海水涌入形成伯利兹蓝洞,形成的主要作用是流水侵蚀,B对。

冰川侵蚀不是主要作用,A错。

与地壳下沉、火山喷发无关,C、D错。

2.在伯利兹蓝洞形成初期,是由冰川时期开始,海平面低,后海平面升高,全球气温由低到高,D对。

生物多样性由少到多,A错。

冰川时间气温低,应与地壳运动弱相关,B错。

随着蓝洞形成,陆地面积从大变小,C错。

“尖峰石阵”是澳大利亚西南部南邦国家公园(南纬30°附近)的一种著名石灰岩景观。

石灰岩由海洋中的贝壳演变而成。

在太古时代,那里被森林覆盖。

从海边吹来的沙逐渐形成沙地,将森林淹埋,在原始森林枯萎、大地被风化后,沙沉下去了,残存在根须间的石灰岩就像塔一样被遗留了下来。

下图为南邦国家公园“尖峰石阵”景观图。

据此回答3~4题。

3. “尖峰石阵”形成的过程是()A.海水沉积、板块运动、风力沉积、风力侵蚀B.海水沉积、板块运动、风力侵蚀、风力沉积C.板块运动、海水沉积、风力沉积、风力侵蚀D.风力沉积、海水沉积、板块运动、风力侵蚀4. “尖峰石阵”风力沉积最显著的季节是澳大利亚的( )A.春季B.夏季C.秋季D.冬季解析:3.A 4.D3. 结合材料可知,“尖峰石阵”是石灰岩景观,石灰岩是海洋沉积物形成的,后经过板块运动上升到海平面以上,海风将沙子吹到该地,沙子沉积后形成沙地并淹埋森林,经风化后沙沉下去,出露的石灰岩经风力侵蚀形成石柱,从而形成“尖峰石阵”。

地壳运动规律时间:45分钟,满分:90分一、选择题(每小题4分,共44分。

在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

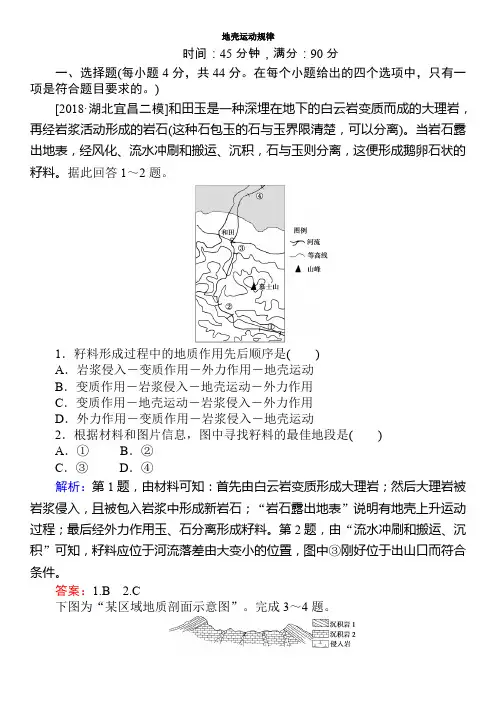

)[2018·湖北宜昌二模]和田玉是一种深埋在地下的白云岩变质而成的大理岩,再经岩浆活动形成的岩石(这种石包玉的石与玉界限清楚,可以分离)。

当岩石露出地表,经风化、流水冲刷和搬运、沉积,石与玉则分离,这便形成鹅卵石状的籽料。

据此回答1~2题。

1.籽料形成过程中的地质作用先后顺序是()A.岩浆侵入-变质作用-外力作用-地壳运动B.变质作用-岩浆侵入-地壳运动-外力作用C.变质作用-地壳运动-岩浆侵入-外力作用D.外力作用-变质作用-岩浆侵入-地壳运动2.根据材料和图片信息,图中寻找籽料的最佳地段是()A.①B.②C.③D.④解析:第1题,由材料可知:首先由白云岩变质形成大理岩;然后大理岩被岩浆侵入,且被包入岩浆中形成新岩石;“岩石露出地表”说明有地壳上升运动过程;最后经外力作用玉、石分离形成籽料。

第2题,由“流水冲刷和搬运、沉积”可知,籽料应位于河流落差由大变小的位置,图中③刚好位于出山口而符合条件。

答案:1.B 2.C下图为“某区域地质剖面示意图”。

完成3~4题。

3.该区域的地质构造是()A.向斜B.背斜C.地堑D.地垒4.该区域主要内外力作用的先后顺序是()A.岩浆侵入、水平挤压、外力侵蚀B.水平挤压、外力侵蚀、岩浆侵入C.外力侵蚀、水平挤压、岩浆侵入D.水平挤压、岩浆侵入、外力侵蚀解析:第3题,结合图示岩层上拱形态知,该区域地质构造为背斜。

第4题,分析图示知,岩浆侵入发生在岩层弯曲变形之后;而岩浆岩后期又有被侵蚀现象。

据此推知该区域主要内外力作用的先后顺序。

答案:3.B 4.D[2018·山东临沂上学期期末]下图示意“我国某河段河谷横剖面”,T1~T4为不同时期形成的阶地(一种阶梯状地貌),该阶地是原为洪水位下的河床或河漫滩,后经地壳运动演变形成的。

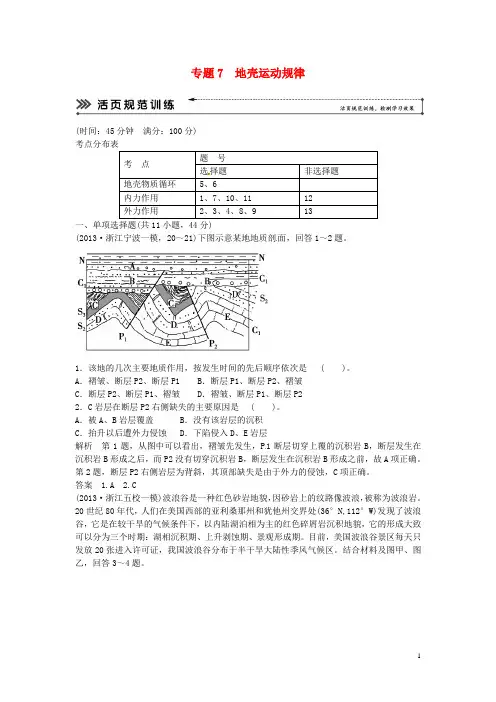

专题7 地壳运动规律(时间:45分钟满分:100分)考点题号选择题非选择题地壳物质循环5、6内力作用1、7、10、11 12外力作用2、3、4、8、9 13一、单项选择题(共11小题,44分)(2013·浙江宁波一模,20~21)下图示意某地地质剖面,回答1~2题。

1.该地的几次主要地质作用,按发生时间的先后顺序依次是( )。

A.褶皱、断层P2、断层P1 B.断层P1、断层P2、褶皱C.断层P2、断层P1、褶皱D.褶皱、断层P1、断层P22.C岩层在断层P2右侧缺失的主要原因是( )。

A.被A、B岩层覆盖B.没有该岩层的沉积C.抬升以后遭外力侵蚀 D.下陷侵入D、E岩层解析第1题,从图中可以看出,褶皱先发生,P1断层切穿上覆的沉积岩B,断层发生在沉积岩B形成之后,而P2没有切穿沉积岩B,断层发生在沉积岩B形成之前,故A项正确。

第2题,断层P2右侧岩层为背斜,其顶部缺失是由于外力的侵蚀,C项正确。

答案 1.A 2.C(2013·浙江五校一模)波浪谷是一种红色砂岩地貌,因砂岩上的纹路像波浪,被称为波浪岩。

20世纪80年代,人们在美国西部的亚利桑那州和犹他州交界处(36°N,112°W)发现了波浪谷,它是在较干旱的气候条件下,以内陆湖泊相为主的红色碎屑岩沉积地貌,它的形成大致可以分为三个时期:湖相沉积期、上升剥蚀期、景观形成期。

目前,美国波浪谷景区每天只发放20张进入许可证,我国波浪谷分布于半干旱大陆性季风气候区。

结合材料及图甲、图乙,回答3~4题。

3.我国波浪谷的成因与美国波浪谷有许多相似之处,下列省区有波浪谷分布的是( )。

A.福建省 B.陕西省C.新疆维吾尔自治区D.吉林省4.根据以上材料,判断下列说法正确的是( )。

A.波浪谷分布区明显体现了外力作用对地貌的塑造,基本没有内力作用的影响B.波浪谷地区的红色砂岩可以作为建筑材料,因此图乙的做法可以大力倡导C.波浪谷分布的地区曾经是水草肥美的地方D.美国限制进入景区的游客数量,是由于景区开发的范围太小解析第3题,从材料中可以看出,我国波浪谷分布于半干旱大陆性季风气候区,以上省区中只有陕西省位于该气候区,B项正确。

高考专题强化训练:地壳运动规律一、选择题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。

伯利兹蓝洞的形成主要与海平面变化和近岸存在大片石灰岩区域有关,其形成于海平面较低的冰川时期,后期由海水涌入形成。

下图示意伯利兹蓝洞的景观,完成1~2题。

1.伯利兹蓝洞形成的主要作用足A. 冰川侵蚀B. 流水侵蚀C. 地壳下沉D. 火山喷发2.在伯利兹蓝洞形成刚期,全球A. 生物多样性减少B. 地壳运动更为活跃C. 陆地面积从小变大D. 气温由低到高答案:1.B 2.D【解析】1.根据材料,在冰川时期,海平面低,近岸地区存在大片的石灰岩地区。

后海水涌入形成伯利兹蓝洞,形成的主要作用是流水侵蚀,B对。

冰川侵蚀不是主要作用,A错。

与地壳下沉、火山喷发无关,C、D错。

2.在伯利兹蓝洞形成初期,是由冰川时期开始,海平面低,后海平面升高,全球气温由低到高,D对。

生物多样性由少到多,A错。

冰川时间气温低,应与地壳运动弱相关,B错。

随着蓝洞形成,陆地面积从大变小,C错。

“尖峰石阵”是澳大利亚西南部南邦国家公园(南纬30°附近)的一种著名石灰岩景观。

石灰岩由海洋中的贝壳演变而成。

在太古时代,那里被森林覆盖。

从海边吹来的沙逐渐形成沙地,将森林淹埋,在原始森林枯萎、大地被风化后,沙沉下去了,残存在根须间的石灰岩就像塔一样被遗留了下来。

下图为南邦国家公园“尖峰石阵”景观图。

据此回答3~4题。

3. “尖峰石阵”形成的过程是()A.海水沉积、板块运动、风力沉积、风力侵蚀B.海水沉积、板块运动、风力侵蚀、风力沉积C.板块运动、海水沉积、风力沉积、风力侵蚀D.风力沉积、海水沉积、板块运动、风力侵蚀4. “尖峰石阵”风力沉积最显著的季节是澳大利亚的( )A.春季B.夏季C.秋季D.冬季解析:3.A 4.D3. 结合材料可知,“尖峰石阵”是石灰岩景观,石灰岩是海洋沉积物形成的,后经过板块运动上升到海平面以上,海风将沙子吹到该地,沙子沉积后形成沙地并淹埋森林,经风化后沙沉下去,出露的石灰岩经风力侵蚀形成石柱,从而形成“尖峰石阵”。

4. 结合材料可知,沙子主要来源于海边,该地位于30°S附近的澳大利亚西南部,南半球冬季气压带、风带位置偏北,此时受盛行西风的影响,风力沉积作用最明显。

“鼠穴”是由于水涡旋带动石块或砾石的研磨作用在河流溪间的岩石床址上形成的圆洞。

由于水流中携带的砾石对坑穴的侧壁进行不断刮擦,使得坑穴壁光滑如镜,其形似井,地貌学上又称之为“壶穴”。

(如下图)。

据此完成下列5~7题。

5.形成壶穴的最主要的地质作用是A.侵蚀作用B.变质作用C.岩浆冷凝D.堆积作用6.壶穴多分布于A.水流缓慢的下游河段B.高温清洁的水域环境C.裂隙发育的上游河段D.稳定半封闭7.壶穴中常有丰富生物,是因为其A.充足的光照条件B.中游河漫滩C.泥沙淤积严重D.山前冲积扇【答案】5. A 6. C 7. D【解析】5. 根据材料可知,“壶穴”是在“鼠穴”基础上形成的,其成因是由于水流携带无对坑穴的侧壁持续刮擦,使得坑穴壁光滑如镜,其形似井,据此得名。

因此。

形成壶穴的最主要的地质作用是流水的侵蚀作用,选A。

6. 结合上题,壶穴的形成与侵蚀作用有关,在裂隙发育的上游河段,侵蚀较为容易,侵蚀作用也更为强大,壶穴多分布于此。

而水流缓慢的下游河段以沉积作用为主;高温清洁的水域环境、稳定半封闭的环境中,侵蚀作用相对较弱,难以发育壶穴,据此分析选C。

7. 壶穴中常有丰富生物,是因为壶穴位于裂隙发育的上游河段或山前冲积扇地带,这些位置壶穴很深,水量稳定半封闭,营养物质丰富,故生物丰富。

与河道中其它区域相比,壶穴的光照应较弱;中游河漫滩往往几乎无壶穴发育;壶穴形成部位往往侵蚀作用强烈,泥沙淤积并不严重。

据此分析选D。

【点睛】本题一定要注意提取材料中的关键信息。

由于水流中携带的砾石对坑穴的侧壁进行不断刮擦,使得坑穴壁光滑如镜,其形似井,有利于壶穴发育的是裂隙发育。

壶穴中常有丰富的生物,主要是因壶穴很深,水量稳定半封闭,营养物质丰富。

吐鲁番火焰山由赤红色砂、砾岩和泥岩组成。

和田玉由镁质大理岩与岩浆接触交替变质而成,其矿体分布在海拔4000米以上的昆仑山高山地区,浅水河滩是玉石富集区。

图a为新疆地形图,图b示意岩石圈物质循环过程。

据此回答8~10题。

8. 形成火焰山、和田玉的岩石分别与图5中序号相对应的是A. ①②B. ③④C. ①③D. ②④9. 拾玉的重要地段和最佳季节是A. 甲,春季B. 乙,夏季C. 丙,秋季D. 丁,冬季10. 形成火焰山地表“千沟万壑”的主要外力作用是A. 生物风化、流水侵蚀B. 化学风化、冰川侵蚀C. 物理风化、风力侵蚀D. 物理风化、海浪侵蚀答案:8.D 9.C 10.C【解析】8. 根据材料,形成火焰山的岩石是沉积岩。

形成田玉的岩石是变质岩。

根据地质作用类型,图5中序号①是冷凝形成的岩浆岩,②是外力作用形成的沉积岩,③是重熔形成的岩浆,④是变质岩。

相对应的是②④,D对。

A、B、C错。

9. 拾玉的重要地段是河流出山口,水流变慢,泥沙沉积多,丙地。

最佳季节是秋季,水量减小,河床泥沙出露多。

C对。

甲、乙位于河流上游,流速快,不易沉积,A、B错。

丁地水量太小,冬季断流,流水不能把玉石带到这里,D错。

10. 该地位于西北干旱区,降水少,流水作用不是主要外力,植被少,生物风化、化学风化作用少,A错。

冰川侵蚀形成的是U形谷,B错。

外力以风力作用为主,形成火焰山地表“千沟万壑”的主要外力作用是物理风化、风力侵蚀,C对。

距海远,没有海浪侵蚀,D错。

燕山山脉以南地区在第四纪发生山区、平原分异,以山前断裂为界,山区隆升、山前地区下降,是冲积扇发育的地点.下图为燕山山前构造单元图(左图)和Z地钻孔沉积物垂直剖面分布图。

据此完成11~13题.11.燕山缓慢隆升时期对甲河流的影响有A.流量减少B.汛期变长C.流程变短D.泥沙增加12.山前平原的主要形成过程A.褶皱—一断裂下陷——流水堆积B.断裂——褶皱—一隆升——流水侵蚀C.断裂下陷——褶皱——流水堆积D.褶皱——断裂—一下陷——流水侵蚀13.Q1至Q4沉积层形成时期Z钻孔河段水流速度最缓的为A.Ql B.Q2 C.Q3 D.Q4【答案】11.D 12.A 13.B【解析】本题考查地质作用及其影响。

11.山区隆升、山前地区下降,燕山成为东南季风的迎风坡,降水增多,河流流量加大,落差增大,水流速度加快,侵蚀作用加强,冲积扇发育,泥沙含量增加,位置没有变化,汛期和流程不会有变化,D正确。

12.山前断裂带南北两侧均有褶皱,故先出现褶皱现有断裂,材料中指出以山前断裂为界,山区隆升、山前地区下降,是冲积扇发育的地点,故下陷后沉积,A正确。

13.流速比较快,沉积的物质以颗粒大的物质为主,它的重力比较大,不容易携带。

而流速减慢,沉积的物质颗粒较小,黏土颗粒最小,故Q2水流速度最缓,B正确。

意大利北部的阿尔卑斯山区有一些奇怪的柱子,这些柱子顶部有一块巨石,看起来像某种神秘的祭祀场景(如图)。

这就是自然奇观—“粘土塔”。

完成14~15题。

13. 关于“粘土塔”景观岩层形成主要地质作用,说法正确的是A. 冰川搬运、堆积形成的冰碛土B. 流水携带泥沙固结形成C. 大规模的岩浆喷出冷却形成D. 风力携带泥沙沉积14. 当地有利于“粘土塔”长期保存的条件是A. 岩性坚硬,抗侵蚀能力强B. 顶部巨石,阻挡雨水侵蚀C. 气候干旱,降水稀少D. 植被茂盛,阻挡风力侵蚀【答案】13. A 14. B【解析】13. 由图文材料可知,该粘土塔岩层中含有粘土和石块,应该是在冰川搬运、堆积形成的冰碛土,巨石为它们下方的冰碛土阻挡了雨水侵蚀,随着时间的推移,周围的土壤被侵蚀殆尽,形成这种奇特的地貌。

A正确。

流水作用和风力作用形成的岩层往往颗粒较均匀,BD错误。

岩浆喷出冷却形成的岩层有气孔,C错误。

14. 巨石为它们下方的冰碛土阻挡了雨水侵蚀,随着时间的推移,周围的土壤被侵蚀殆尽,形成这种奇特的地貌,B正确。

岩性坚硬,抗侵蚀能力强不会只留下一根柱状岩层,A错误。

意大利北部的阿尔卑斯山区气候较湿润,风力侵蚀作用小,CD错误。

【点睛】冰碛土是冰碛地貌的一种,它是指土壤在冰期被冰裹挟在其中,在间冰期由于气温升高而形成的一种土壤,其特点有:①颗粒大小混杂,无分选性,从大块冰川漂砾到极细的黏土混杂在一起,称冰川泥砾土;②碎屑磨圆度差,多具棱角,无定向排列;③砾石面上常有平直钉形擦痕;④冰碛物较致密,孔隙度和压缩性都很小,透水性弱。

大金石是缅甸一处著名的佛教朝拜圣地;它是一块耸立在悬崖边的花岗岩巨石,海拔1100米。

石头表面贴有金箔,石上建有一座7.3米的佛塔。

据此完成15~16题。

15. 组成巨石的矿物直接来自()A.地表B.地壳上部C.地壳下部D.地幔16. 该巨石从形成到出露所经历的地质过程依次是()A.固结成岩—风化剥蚀—侵蚀搬运—地壳抬升B.地壳抬升—侵蚀搬运—岩浆侵入—风化剥蚀C.岩浆侵入—地壳抬升—风化剥蚀—侵蚀搬运D.侵蚀搬运—岩浆侵入—地壳抬升—固结成岩【答案】15. D 16. C【解析】15. 根据材料,巨石是花岗岩巨石,根据岩石的成因,花岗岩是由岩浆侵入地壳上部,冷却凝固形成。

组成巨石的矿物岩浆直接来自地幔,或是上地幔顶部的软流层,D对。

地表、地壳不是岩浆的源地,A、B、C错。

16. 该巨石形成时,是岩浆侵入冷凝形成,后因地壳抬升,出露地表,被外力风化剥蚀,碎屑物质被侵蚀搬运,形成现在的巨石景观,C对。

A、B、D错。

【考点定位】岩石的成因,岩浆的来源,地貌形成的地质过程。

大约七到八亿年前,如今的新疆南部地区是一片汪洋大海。

山玉是海洋时期白云石遇岩浆热液而形成的。

读图回答17~18题。

17. 从岩石成因看,山玉属于A. 沉积岩B. 变质岩C. 岩浆岩D. 玄武岩18. 籽玉是山玉经“天琢”而成,与“天琢”有关的地质作用是A. 流水作用B. 风力作用C. 岩浆作用D. 冰川作用【答案】17. B 18. A【解析】17. 根据材料,山玉是海洋时期白云石遇岩浆热液而形成的,所以为变质岩。

18. 读图可知,山玉分布在海拔较高的山地,经受了流水的侵蚀、搬运和沉积作用,形成了籽玉,所以与“天琢”有关的地质作用是流水作用。

翡翠玉石是矿物在高温、极高压力条件下(岩浆强烈挤压)重新结晶变质形成的。

翠玉白菜(下左图)是用翡翠雕刻成的工艺品,它是台北故宫博物馆的镇馆之宝。

下右图为某地地质剖面图,回答19~20题。

19. 这件翠玉白菜工艺品与图中岩石类型相同的是()A. ①B. ②C. ③D. ④20. 下列说法正确的是()①L1时a、b地表形态差异的原因是岩层年代不同②L1时a、b地表形态差异的原因是地质作用的差异③地表由L1演化为L2过程中,经历了下降运动④地表由L1演化为L2过程中,伴随着图中褶皱的产生A. ①②B. ③④C. ①④D. ②③【答案】19. C 20. D【解析】19. 据材料可知,翠玉白菜属于变质岩;图中①②是岩浆喷发形成的岩浆岩,③分布在岩浆岩周围,是岩石经过高温高压作用形成的变质岩,④具有层理构造,属于沉积岩。