高中政治《112 社会历史的主体》学案 新人教版必修4

- 格式:doc

- 大小:123.00 KB

- 文档页数:3

高中思想政治人教版必修4《社会历史主体》说课稿一、教材分析《社会历史的主体》是人教版普通高中课程标准实验教科书,《思想政治》必修第4册,《生活与哲学》第4单元第11课的第2框的内容。

本节课的这部分内容,是在第一框学生们能够正确认识社会发展规律的基础上展开的,通过学习使学生们理解人民群众是社会历史的创造者,是社会历史的主体。

运用人民群众是历史创造者的观点,分析社会历史的发展。

群众是社会历史的主体是历史唯物主义的重要内容之一。

通过学习本课内容,有助于学生树立正确的认识人民的主体地位,并为下一课打下基础。

二、说教学目标按照新课标教学目标,结合着高二年级学生他们的认知结构及其心理特征,我制定了以下的教学目标:1、知识目标:通过学习使学生掌握人民群众是历史的创造者以及群众观点和群众路线的基本内2、能力的目标:通过对社会历史的主体理论的学习,明确社会历史首先是物质生产发展的历史,形成自觉坚持用群众观点和群众路线看待和处理问题的能力。

3、情感与价值观的目标:坚定群众立场,坚持群众路线,自觉站在广大人民群众的立场上,维护广大人民群众的根本利益。

培养尊重劳动、热爱人民的情感。

三、说教学的重、难点本着高二新课程标准,在吃透教材基础上,我确定了以下的教学重点和难点教学重点和难点在于如何使学生理解人民群众是历史的创造者,人名群众通过实践创造社会物质和精神财富,对哲学人民群众的主体作用在理解上需要学生拥有较强的抽象思维能力,并且正确理解以上知识点对下一阶段的学习以及树立学生正确主体意识也很重要,因此我把它作为本框的重点和难点。

为了讲清教材的重、难点,使学生能够达到本节课设定的教学目标,我再从教法和学法上谈谈:请同学们看米尺想,1分米是1/10米,可写成怎样的小数?(米);10厘米是10个1/100米,可写成怎样的小数?(米),100毫米是100个1/1000米可写成怎样的小数?(米)四、说教法和学法我们知道,根据新课改的要求、创新教育的精神和我们政治学科的特点,我确定本节课采用“启发式”的教学指导思,引导学生积极思维,热情参与,独立自主地解决问题。

高中政治必修 4《社会历史的主体》教课方案教课准备教课目的1、知识与技术(1)人民民众的含义(2)党的民众看法和民众路线的基本内容(3)理解人民民众是历史的创建者2、过程与方法:(1)联系历史和现实,说明人民民众是历史的创建者(2)运用所学知识剖析现实问题的能力(3)透过现象认识本质的能力,提升辩证思想能力3、感情、态度、价值观(1)经过本节学习,建立民众看法和民众路线,踊跃投身实践与民众实践相联合(2)建立为人民服务的理想和信念,建立正确的世界观、人生观和价值观(3)培育公民心识,加强主人翁责任感 .教课重难点【教课要点】:理解人民民众是历史的创建者。

【教课难点】:党的民众看法和民众路线。

教课过程教课活动【导入】 ( 走进新课 )多媒体展现梁启超和毛泽东的看法,指出在历史的创建者问题上存在唯心史观和唯物史观的对峙,指引学生坚持唯物史观,认可人民民众是社会历史的主体。

情境设置,多媒体展现问题研究:没有身后的众多士兵和公众,拿破仑能够成就举世瞩目的业绩吗 ?让学生议论问题并作答。

多媒体展现提示: (1) 不可以。

拿破仑是法国财产阶级革命的领导者、指挥者,发挥领导核心的作用,可是广大的老百姓大众是社会改革的主力军。

财产阶级的绚烂成就是广大人民争得的。

【解说】一、正确认识人民民众这一看法)学生阅读教材 93 页正文和“专家评论”,明确人民民众的含义。

展现课件并作解说1、正确认识人民民众的含义。

(1)人民民众是指全部对社会历史起推进作用的人们,既包含一般个人,也包含优秀人物。

(2)人民民众是一个历史范围,在不一样的国家、不一样的历史期间,人民民众拥有不一样的内涵。

(3)劳动民众都是人民民众的主体部分。

(4)我国现阶段人民民众的范围。

在我国现阶段,全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥戴社会主义的爱国者和拥戴祖国一致的爱国者,都属于人民民众的范围。

多媒体展现农民耕田,工人做工等图片,让学生判断图片中的有关人物能否属于人民的范围,以加深对人们民众看法的理解。

教学准备1. 教学目标【教学目标】通过本课的学习,认识社会的物质性,树立群众观点和群众路线,积极投身实践与群众实践相结合。

2. 教学重点/难点【教学重难点】人民群众是历史的创造者。

党的群众观点和群众路线。

3. 教学用具4. 标签教学过程【教学设计】一、人民群众是历史的创造者1、人民群众为了改变因缺水造成的穷困,河南林县人民从1960年开始修建红旗渠。

在严重自然灾害时期,修渠民工每人每天只有半公斤粮。

民工们奋战于太行山悬崖绝壁上,逢山凿洞、遇沟架桥。

人们形容红旗渠是“劈开太行山”,建成了“人工天河”。

民工们在艰苦的条件下建成了“人工天河”的壮举,被世人称颂为红旗渠精神。

红旗渠精神是一种什么精神?(自力更生、艰苦创业、无私奉献的精神。

)这条人工天河之所以能够成功开凿主要取决于什么因素?(民工的伟大创造力量。

人民群众通过实践创造了历史,社会历史是由人民群众创造的。

人民群众是社会实践的主体,是历史的创造者。

)人民群众创造历史是否意味着历史是由所有人创造的?(不是。

每个人都在一定程度上参与了历史的创造,但人们在历史发展中所起作用的性质和大小是不同的。

人民群众是指一切对社会历史起推动作用的人们,既包括普通个人,也包括杰出人物。

人们除了包括人民群众,还包括对社会历史起阻碍作用的人们,即反动阶级和反动人物。

)人民群众是一个群体概念,而不是指某一个具体的人。

人民群众是一个历史范畴,在不同的国家、不同的历史时期,人民群众具有不同的内涵。

人民群众的主体和稳定的部分是劳动群众,包括体力劳动者和脑力劳动者。

2、人民群众是历史的创造者人民群众为什么能够成为历史的创造者?你知道古今中外有哪些生产工具的发明带来了社会生产力的进步吗?(英国纺织工哈格里沃斯夫妇发明了“珍妮纺纱机”,提高了纺纱的效率,使大规模的织布厂得以建立;瓦特改进的蒸汽机广泛应用于轮船、火车,大大便利了世界各地的交往。

这些发明者大多都是普通的劳动群众。

)这些“利器”还要人来操作,那么是谁来操作这些机器?(劳动群众操作机器,他们以自己的体力和智力投入到机器操作的生产过程中去。

人教版高中政治必修4哲学与文化《社会历史的主体》说课稿一、教材分析1. 教材内容介绍本节课的教材内容是《社会历史的主体》。

通过本节课的学习,学生将了解社会历史的主体,理解不同社会历史主体的特点与作用,并能够分析社会历史发展中的主体关系。

2. 教学目标本节课的教学目标主要包括以下几点:•了解社会历史的主体的概念与特点;•掌握社会历史的主体在社会发展中的作用;•能够分析社会历史发展中的主体关系;•培养学生的思辨能力和分析问题的能力。

3. 教学重点和难点本节课的教学重点主要是:•掌握社会历史的主体的概念与特点;•理解社会历史的主体在社会发展中的作用;•分析社会历史发展中的主体关系。

教学难点主要是:•培养学生的思辨能力和分析问题的能力。

4. 教学方法本节课采用的教学方法主要包括讲授法、示范演示法和问题导向法等。

二、教学过程1. 导入与启发在开始本节课的学习之前,教师可以通过提问的方式来导入与启发学生:•请同学们举例说明社会历史中的主体是什么?•你们认为社会历史的主体有何特点?通过引导学生回忆社会历史课程中的相关内容,以激发学生对本节课知识的兴趣和思考。

2. 学习新知(1)社会历史的主体的概念与特点教师向学生讲解社会历史的主体的概念与特点,可以使用以下思维导图:•社会历史的主体–人类•社会集体•社会个体–社会群体–社会机构–社会组织教师可以对每个主体的特点进行详细介绍,例如社会集体是由一定数量的社会个体组成的,社会个体则是构成社会集体的基本单位等。

(2)社会历史的主体的作用教师向学生讲解社会历史的主体在社会发展中的作用,可以使用以下思维导图:•社会历史的主体的作用–社会集体的作用•群体智慧•分工合作–社会机构的作用•规范行为•组织管理–社会组织的作用•代表利益•推动社会进步教师可以通过具体的例子来说明每个主体在社会历史发展中的作用,例如社会集体的作用可以通过合作解决社会问题来说明。

(3)社会历史发展中的主体关系教师向学生讲解社会历史发展中的主体关系,可以使用以下思维导图:•社会历史发展中的主体关系–合作与竞争•互相依存•互相制约–领导与被领导•横向领导•纵向领导教师可以通过举例来说明社会历史发展中不同主体之间的关系,例如合作与竞争的关系可以通过企业之间的合作与竞争来说明。

《社会历史的主体》教案(精选6篇)《社会历史的主体》篇1【教学目标】通过本课的学习,认识社会的物质性,树立群众观点和群众路线,积极投身实践与群众实践相结合。

【教学重难点】人民群众是历史的创造者。

党的群众观点和群众路线。

【教学方法】情景讨论法、小组探究法、分析讲授法、活动启发法。

【】一、人民群众是历史的创造者1、人民群众为了改变因缺水造成的穷困,河南林县人民从1960年开始修建红旗渠。

在严重自然灾害时期,修渠民工每人每天只有半公斤粮。

民工们奋战于太行山悬崖绝壁上,逢山凿洞、遇沟架桥。

人们形容红旗渠是“劈开太行山”,建成了“人工天河”。

民工们在艰苦的条件下建成了“人工天河”的壮举,被世人称颂为红旗渠精神。

红旗渠精神是一种什么精神?(自力更生、艰苦创业、无私奉献的精神。

)这条人工天河之所以能够成功开凿主要取决于什么因素?(民工的伟大创造力量。

人民群众通过实践创造了历史,社会历史是由人民群众创造的。

人民群众是社会实践的主体,是历史的创造者。

)人民群众创造历史是否意味着历史是由所有人创造的?(不是。

每个人都在一定程度上参与了历史的创造,但人们在历史发展中所起作用的性质和大小是不同的。

人民群众是指一切对社会历史起推动作用的人们,既包括普通个人,也包括杰出人物。

人们除了包括人民群众,还包括对社会历史起阻碍作用的人们,即反动阶级和反动人物。

)人民群众是一个群体概念,而不是指某一个具体的人。

人民群众是一个历史范畴,在不同的国家、不同的历史时期,人民群众具有不同的内涵。

人民群众的主体和稳定的部分是劳动群众,包括体力劳动者和脑力劳动者。

2、人民群众是历史的创造者人民群众为什么能够成为历史的创造者?你知道古今中外有哪些生产工具的发明带来了社会生产力的进步吗?(英国纺织工哈格里沃斯夫妇发明了“珍妮纺纱机”,提高了纺纱的效率,使大规模的织布厂得以建立;瓦特改进的蒸汽机广泛应用于轮船、火车,大大便利了世界各地的交往。

这些发明者大多都是普通的劳动群众。

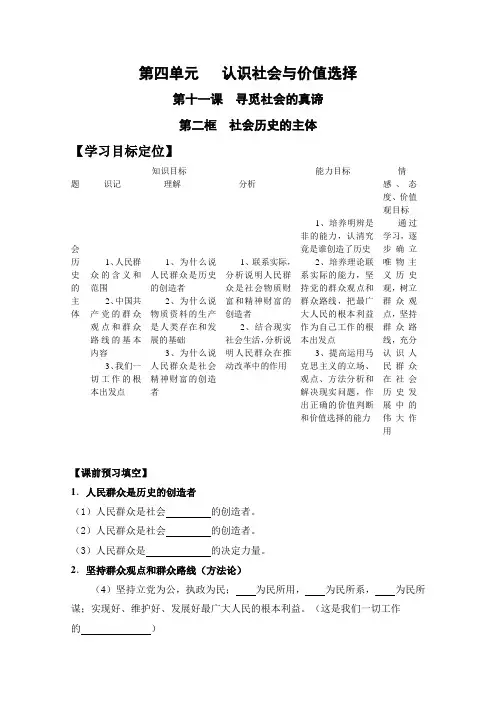

第四单元认识社会与价值选择第十一课寻觅社会的真谛第二框社会历史的主体【学习目标定位】框题知识目标能力目标情感、态度、价值观目标识记理解分析社会历史的主体1、人民群众的含义和范围2、中国共产党的群众观点和群众路线的基本内容3、我们一切工作的根本出发点1、为什么说人民群众是历史的创造者2、为什么说物质资料的生产是人类存在和发展的基础3、为什么说人民群众是社会精神财富的创造者1、联系实际,分析说明人民群众是社会物质财富和精神财富的创造者2、结合现实社会生活,分析说明人民群众在推动改革中的作用1、培养明辨是非的能力,认清究竟是谁创造了历史2、培养理论联系实际的能力,坚持党的群众观点和群众路线,把最广大人民的根本利益作为自己工作的根本出发点3、提高运用马克思主义的立场、观点、方法分析和解决现实问题,作出正确的价值判断和价值选择的能力通过学习,逐步确立唯物主义历史观,树立群众观点,坚持群众路线,充分认识人民群众在社会历史发展中的伟大作用【课前预习填空】1.人民群众是历史的创造者(1)人民群众是社会的创造者。

(2)人民群众是社会的创造者。

(3)人民群众是的决定力量。

2.坚持群众观点和群众路线(方法论)(4)坚持立党为公,执政为民;为民所用,为民所系,为民所谋;实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。

(这是我们一切工作的)(5)一切群众,一切群众,从,到。

它是无产阶级政党的根本的方法和方法。

(6)坚持群众观点和群众路线是我们党领导人民取得革命胜利的重要保证;也是的重要保证。

【课堂学习重点】1.人民群众是历史的创造者(1)对人民群众含义的理解。

人民群众是指一切对社会历史起推动作用的人们,其主体是劳动群众。

在不同的国家、不同的历史时期,它具有不同的内涵。

在我国现阶段,人民群众的范围包括:全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者。

历史上的英雄人物也算是人民群众中的一员。

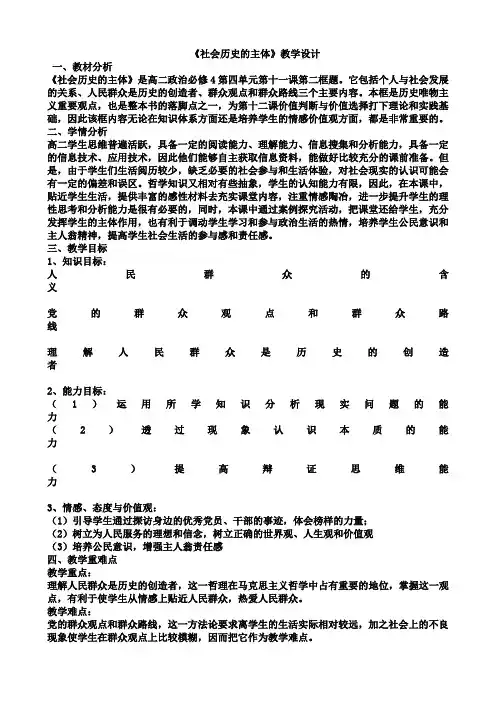

《社会历史的主体》教学设计一、教材分析《社会历史的主体》是高二政治必修4第四单元第十一课第二框题。

它包括个人与社会发展的关系、人民群众是历史的创造者、群众观点和群众路线三个主要内容。

本框是历史唯物主义重要观点,也是整本书的落脚点之一,为第十二课价值判断与价值选择打下理论和实践基础,因此该框内容无论在知识体系方面还是培养学生的情感价值观方面,都是非常重要的。

二、学情分析高二学生思维普遍活跃,具备一定的阅读能力、理解能力、信息搜集和分析能力,具备一定的信息技术、应用技术,因此他们能够自主获取信息资料,能做好比较充分的课前准备。

但是,由于学生们生活阅历较少,缺乏必要的社会参与和生活体验,对社会现实的认识可能会有一定的偏差和误区。

哲学知识又相对有些抽象,学生的认知能力有限,因此,在本课中,贴近学生生活,提供丰富的感性材料去充实课堂内容,注重情感陶冶,进一步提升学生的理性思考和分析能力是很有必要的,同时,本课中通过案例探究活动,把课堂还给学生,充分发挥学生的主体作用,也有利于调动学生学习和参与政治生活的热情,培养学生公民意识和主人翁精神,提高学生社会生活的参与感和责任感。

三、教学目标1、知识目标:人民群众的含义党的群众观点和群众路线理解人民群众是历史的创造者2、能力目标:(1)运用所学知识分析现实问题的能力(2)透过现象认识本质的能力(3)提高辩证思维能力3、情感、态度与价值观:(1)引导学生通过探访身边的优秀党员、干部的事迹,体会榜样的力量;(2)树立为人民服务的理想和信念,树立正确的世界观、人生观和价值观(3)培养公民意识,增强主人翁责任感四、教学重难点教学重点:理解人民群众是历史的创造者,这一哲理在马克思主义哲学中占有重要的地位,掌握这一观点,有利于使学生从情感上贴近人民群众,热爱人民群众。

教学难点:党的群众观点和群众路线,这一方法论要求离学生的生活实际相对较远,加之社会上的不良现象使学生在群众观点上比较模糊,因而把它作为教学难点。

《社会历史的主体》教学设计一、教材分析(一)教材的内容、地位和作用《社会历史的主体》是高二政治必修4第四单元第十一课第二框题。

它包括人民群众的含义、人民群众是历史的创造者、群众观点和群众路线三个主要内容。

本框是历史唯物主义重要观点,也是整本书的落脚点之一,为第十二课价值判断与价值选择打下理论和实践基础,因此该框题内容无论在知识体系方面还是培养学生的情感价值观方面,都是非常重要的。

(二)教学目标根据新课标的要求:“认同人民的利益为最高价值标准,树立为人民服务的思想”,“人民群众是推动历史前进的动力,要把献身人民的事业、维护人民的利益作为最高的价值追求和标准”结合教材的结构和内容分析,根据高二年级学生的认知结构及其心理特征,制订如下教学目标:1、知识目标:(1)了解人民群众的含义;(2)了解个人和社会发展的关系;(3)理解人民群众创造历史的内容和意义(4)理解群众观点和群众路线的内容和意义(5)运用群众观点和群众路线分析有关时政问题2、能力目标(1)培养学生理论联系实际的能力,运用所学知识分析理解党的群众路线和群众观点的能力;(2)培养学生自主学习、合作探究的能力3、情感、态度、价值观目标(1)引导学生通过探访身边的优秀党员、干部的事迹,体会榜样的力量;(2)树立为人民服务的理想和信念,树立正确的世界观、人生观和价值观(3)培养公民意识,增强主人翁责任感(三)教学重难点1、教学重点:群众观点和群众路线确立依据:从理论上看,这个知识点是高考常考的一个重要考点;从实践上看,是培养学生正确认识和理解党的方针政策,树立正确世界观、人生观、价值观的有效教育途径,与学生现实生活相联系,有助于学生综合能力的培养。

突破方法:方法一:小组合作讨论设置的探究问题,选代表发言,交流分享。

方法二:案例分析,归纳演绎,总结知识,得出结论。

2、教学难点:人民群众是历史的创造者确立依据:高中学生生活阅历较少,缺乏必要的社会参与意识和生活体验,因此实践能力和态度价值观的培养是一个难点。

高中政治必修4《社会历史的主体》教案教学准备教学目标1、知识与技能(1)人民群众的含义(2)党的群众观点和群众路线的基本内容(3)理解人民群众是历史的创造者2、过程与方法:(1)联系历史和现实,说明人民群众是历史的创造者(2)运用所学知识分析现实问题的能力(3)透过现象认识本质的能力,提高辩证思维能力3、情感、态度、价值观(1)通过本节学习,树立群众观点和群众路线,积极投身实践与群众实践相结合(2)树立为人民服务的理想和信念,树立正确的世界观、人生观和价值观(3)培养公民意识,增强主人翁责任感.教学重难点【教学重点】:理解人民群众是历史的创造者。

【教学难点】:党的群众观点和群众路线。

教学过程教学活动【导入】(走进新课)多媒体展示梁启超和毛泽东的观点,指出在历史的创造者问题上存在唯心史观和唯物史观的对立,引导学生坚持唯物史观,承认人民群众是社会历史的主体。

情境设置,多媒体展示问题探究:没有身后的众多士兵和民众,拿破仑能够成就举世瞩目的业绩吗?让学生讨论问题并作答。

多媒体展示提示:(1)不能。

拿破仑是法国资产阶级革命的领导者、指挥者,发挥领导核心的作用,但是广大的平民大众是社会变革的主力军。

资产阶级的辉煌成就是广大人民争得的。

【讲授】一、正确认识人民群众这一概念)学生阅读教材93页正文和“专家点评”,明确人民群众的含义。

展示课件并作讲解1、正确认识人民群众的含义。

(1)人民群众是指一切对社会历史起推动作用的人们,既包括普通个人,也包括杰出人物。

(2)人民群众是一个历史范畴,在不同的国家、不同的历史时期,人民群众具有不同的内涵。

(3)劳动群众都是人民群众的主体部分。

(4)我国现阶段人民群众的范围。

在我国现阶段,全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者,都属于人民群众的范围。

多媒体展示农民种田,工人做工等图片,让学生判断图片中的相关人物是否属于人民的范畴,以加深对人们群众概念的理解。

2019-2020年高中政治 11.2社会历史的主体学案新人教版必修4【目标导航】识记人民群众是历史的创造者,群众观点和群众路线的基本内容。

【问题导学】材料一:毛泽东说:“群众是真正的英雄,而我们自己则往往是幼稚可笑的,不了解这一点,就不能得到起码的知识。

”材料二:建设中国特色社会主义全部工作的出发点和落脚点,就是全心全意为人民谋利益。

不断改善人民生活,提高人民生活水平,是改革开放和发展经济的根本目的。

一、结合课本并阅读上述材料,回答人民群众指哪部分群体?二、如何理解毛泽东所说的人民群众才是真正的英雄?三、我们应怎样处理与人民群众的关系?【知识补充】正确区分“唯心史观和唯物史观”【知识体系】高二政治(必修*4)技能训练学案11.2 社会历史的主体【目标导航】1、选择题:要求通过选择题解答,锻炼分析材料与找准答案能力。

2、论述题:要求通过主观题分析,总结答题方法。

【基础题组】1.下面对人民群众认识,正确的是①人民群众指广大劳动群众②人民群众指一切对社会历史起推动作用的人们③人民群众在不同的国家范围不同④人民群众在同一国家不同历史时期范围不同 ( ) A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②③④2.下面对劳动群众的认识,正确的有( )①是物质生产的承担者②是社会生产力的体现者③是人民群众中的主体部分④劳动群众就是指体力劳动者A.①②B.①②③C.①②④D.①②③④3.蒲松龄在创作《聊斋志异》时,设立茶馆,通过群众讲故事来搜集素材。

这说明了( )①人民群众是社会物质财富的创造者②人民群众的生活和实践是一切精神财富形成和发展的源泉③人民群众的实践为精神财富的创造提供了必要的物质条件④人民群众还直接创造了丰硕的社会精神财富 A.①② B.①②③ C.②③ D.②③④4.党的十六大报告指出:“发展必须相信和依靠人民,人民是推动历史前进的动力。

”这说明了( ) ①人民群众是党的力量之源、执政之基、胜利之本②人民群众是社会精神财富的创造者③人民群众是社会变革的主力军④人民群众是历史的创造者A.①④B.②③C.①③④D.②③④5.胡锦涛同志指出:“相信谁、依靠谁、为了谁,是否始终站在最广大人民的立场上,是区分唯物史观和唯心史观的分水岭,也是判断马克思主义政党的试金石。

第十一课寻觅社会的真谛第二框题社会历史的主体一、教学目标(一)知识目标1、识记人民群众是历史的创造者,群众观点和群众路线的基本内容。

2、理解群众观点和群众路线的意义。

(二)能力目标培养学生用历史唯物主义观点看问题和分析问题的能力,初步形成对社会历史发展总趋势的正确认识和坚持群众观点、群众路线处理问题的能力。

(三)情感、态度与价值观目标培养学生历史唯物主义的基本立场,尊重社会发展规律,牢固群众意识,培养尊重劳动、热爱人民的情感。

二、重点难点人民群众是历史的创造者。

三、基础知识梳理(一)人民群众是历史的创造者——人民群众的地位和作用1、正确认识人民群众这一概念。

(1)人民群众的地位与作用。

①社会历史是由_______________________________构成的,每个人都在一定程度上参与了历史的创造,但人们在历史发展中所起作用的_______________________是不同的。

②唯物史观从社会存在决定社会意识、生产方式决定社会发展的基本观点出发,强调社会历史首先是______________________的历史,是______________________________的历史。

(2)正确认识人民群众的含义。

①人民群众是指____________________________的人们,既包括_________________,也包括___________________。

②人民群众是一个历史范畴,在不同的国家、不同的历史时期,人民群众具有不同的内涵,但不论怎样变化,_____________________都是人民群众的主体部分。

③我国现阶段人民群众的范围。

在我国现阶段,全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者,都属于人民群众的范围。

跟踪练习:下面对人民群众认识,正确的是( )①人民群众指广大劳动群众②人民群众指一切对社会历史起推动作用的人们③人民群众在不同的国家范围不同④人民群众在同一国家不同历史时期范围不同2.人民群众是_____________的创造者。

高一政治必修四《12.1价值和价值观》学案一.知识考点:1、人民群众是历史的创造者;群众观点和群众路线基本内容2、树立群众观点和群众路线,积极投身实践与群众实践相结合3、【重点、难点】人民群众是历史的创造者二.知识梳理:(一)人民群众是历史的创造者1.唯物史观认为,社会历史首先是发展的历史,是创造的历史。

2.人民群众的含义:一切对社会历史起作用的人们,既包括普通个人,也包括,其主体部分是。

3.人民群众的历史地位:人民群众是实践的,是历史的。

4.人民群众的历史作用:人民群众是社会的创造者,是社会的创造者,是力量。

(二)群众观点和群众路线1.中国共产党的群众观点的基本内容:相信人民群众自己自己。

全心全意为人民服务,一切向人民群众,虚心向人民群众。

2.中国共产党的群众路线的基本内容:一切群众。

一切群众,从群众中来,到中去。

3.坚持群众观点和群众路线的原因:是我们党领导中国人民夺取革命胜利的,也是取得社会主义革命胜利并成功地建设中国特色社会主义的。

三.易混易错点:1.人民群众就是劳动群众或劳动人民。

( ) 2.人民群众是一个永恒的范畴。

( ) 3.人民群众是物质财富的创造者,知识分子是精神财富的创造者。

()4.群众观点就是群众路线。

( )四、综合探究探究活动一:沙俄时代某思想家认为,群众是一串“零”,再多也是零,而杰出人物则是这串零前面的非零实数,一加到前面,就成了一个天文数字。

你赞同他的观点吗?为什么?探究活动二:2010年全国粮食总产量达到10616亿斤,煤炭产量将超过33亿吨,汽车产量达到1300万辆……1、材料说明了什么道理?2、人民群众的生产活动对社会存在和发展起着什么作用?探究活动三:《红楼梦》《三国演义》作者是谁?他们从事艺术创作的源泉是什么?他们从事创作所需要的物质条件从何而来?探究活动四:材料一:辽沈、淮海、平津三大战役都是伟大的人民战争,没有人民群众的支持,就没有三大战役的胜利。

--毛泽东材料二: 在所有资产阶级大起义中,如果没有自耕农和城市平民,单靠资产阶级决不会把斗争进行到底。

云南省德宏州梁河县一中高中政治《112 社会历史的主体》学案新

人教版必修4

学习目标:

识记:人民群众是历史的创造者;群众观点和群众路线的基本内容。

重点与难点:

重点:人民群众是历史的创造者。

难点:群众观点和群众路线。

学习方案:

1.全面理解人民群众的含义、人民群众是历史的创造者这一主要原理。

2.明确人民群众是历史的创造者的道理是群众观点和群众路线的理论依据。

3.把上一框题的哲学道理综合起来,形成完整的唯物史观。

导读:

一、人民群众是历史的创造者

1.唯物史观从决定、决定社会发展的基本观点出发,强调社会历史首先是的历史,是创造的历史。

2.是社会物质财富的创造者。

是社会精神财富的创造者。

是社会变革的决定力量。

3.历史唯物主义认为,人民群众是指,既包括普遍个人,也包括,其主体部分是。

二、群众观点和群众路线

1.中国共产党的群众观点的基本内容是:,,,。

2.是无产阶级政党的根本的领导方法和工作方法。

3.中国共产党的群众路线的基本内容是:,,,。

4.之所以要坚持群众观点和群众路线是因为:它既是我们党领导中国人民夺取胜利的重要保证,也是取得胜利并成功地建设的重要保证。

导思:

1.人民群众的主体部分是劳动群众,劳动群众就是指体力劳动者吗?

2.上学贵、看病贵、住房贵、就业难成为当前人们普遍关注的四大民生问题。

如何解决民生问题?几位网友通过“民生热线”就此发表了各自的看法。

甲:子女升学是涉及每个家庭的民生大事,政府应该优先发展教育事业。

乙:就业是民生之本,如果教育的发展不能解决就业问题,那么在教育上的投入也无多大意义。

丙:解决民生问题是政府的责任,政府应该把一切民生问题统统管起来。

假如你参与了上述讨论,请从唯物史观角度,就解决民生问题提两条合理化建议。

易错易混.

(1)人民群众就是劳动群众。

(2)人民群众是一个永恒的范畴。

(3)人民群众是物质财富的创造者,知识分子是精神财富的创造者。

知识体系:

导练:

1.衡量一个马克思主义政党是否先进,要放到具体的历史的实践中去考察,归根到底要看其 ( )

A. 在不同历史阶段以经济建设为中心 B.是否始终做到“三个代表”

C.是否解放思想、实事求是、与时俱进 D.在推动历史前进中的实际作用

2.建设社会主义和谐社会,要认真解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,增强社会和谐的基础。

从哲学角度看,这样做的原因是( )

A.人民群众是历史的创造者

B.人民群众的实践是最直接、最现实的实践

C.人民群众是指对社会发展起着推动作用的人们

D.只要坚持党的群众路线就能取得胜利

3.赵本山的小品深受观众欢迎,这是因为这些小品贴近实际、贴近生活、贴近群众。

广大文艺工作者只有深深扎根于人民之中,为人民而演,为人民而歌,才能赢得人民的爱戴。

这表明 ( )

A.人民群众是社会物质财富的创造者

B.人民群众是历史的创造者,是社会精神财富的创造者

C.人民群众推动社会的进步和发展

D.人民群众是社会变革的决定力量

4.恩格斯在谈到西欧三国(英、法、德)资产阶级革命时指出:在所有资产阶级大起义中,都是农民提供了战斗部队……无论如何,如果没有这些自耕农和城市平民,单靠资产阶级决不会把斗争进行到底,也决不会把查理一世送上断头台。

这说明了( )

①人民群众是社会变革的决定力量

②人民群众创造历史,从根本上说是劳动人民创造历史

③人民群众是社会物质财富的创造者

④人民群众作为社会变革的决定力量是通过改革、巩固和完善社会制度来实现的

A ①② B①②③ C ①②④ D.①②③④

5.胡锦涛同志在中共中央学习《江泽民文选》报告会上指出,要继续坚定不移地抓好发展这个党执政兴国的第一要务,全面推进社会主义经济建设、政党建设、文化建设、社会建设,促进人的全面发展,促进人与自然相和谐。

要继续坚定不移地坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,保障人民群众安居乐业,要继续坚定不移地坚持立党为公、执政为民,坚持科学执政、民主执政、依法执政,全面推进党的建设新的伟大工程,做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋,始终不渝地保持和发展党的先进性。

从哲学角度看,为什么要坚持“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享?”。