学堂乐歌及其代表人物

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:2

学堂乐歌的代表人物沈心工展开全文鸦片战争以后,西方音乐文化逐渐传入中国。

随着新制学堂的建立,一批爱国的知识分子开始将音乐教育融入学校,并产生了·种崭新的音乐形式,即学堂乐歌。

沈心工是这个热情推进中国新式学校音乐教育的发展和进行学堂乐歌编写的群体中,作出最突出贡献和影响最广泛的代表人物。

沈心工(1869~1947),原名叔逵,又名庆鸿,字心工,上海市人。

他自幼受教于毋亲和家塾,后来又受业于长兄沈庆长前后10年之久。

1890年,沈心工中“秀才”;长兄病故后,即接替其职’以授课为业。

1895年,在当时日趋高涨的“维新”思潮和“教育救国”思想的影响下,他进入上海约翰书院(即圣约翰大学的前身)执教,并开始学习英语;1897年,考入上海南洋公学(上海交通大学的前身)第一届师范班,主修数学,兼习英语、物理等课程;同年秋,在南洋公学外院(相当于南洋公学附属小学)教课。

中国知识分子自编新式教科书的开端,就是南洋公学外院编著的《蒙学读书》、《笔算教科书》、《物算教科书》和《本国初中地理教科书》等;而这些书的编著者,就是南洋公学的师范生沈叔逵(心工)和陈懋治、杜嗣程等。

戊戌变法失败后,沈心工为了直接探索日本“维新改革”及“教育救国”的经验,于1902年4月,自费东渡日本,与鲁迅同期就读于东京弘文学院。

在日本,给予沈心工最大触动的,是明治维新以后在学校教育、政治宣传和人民生活中发挥着巨大作用的乐歌活动。

沈心工认为这种朝气蓬勃、热情向上的学校唱歌,对积弱积贫、民心涣散的中国人来说,不啻为一剂济世良药。

于是,他与曾志态等留日学生在江户(东京的原名)留学生馆创办了一个类似音乐补习学校的组织“音乐讲习会”,聘请铃木米次郎等专家为大家授课,专门研究中国乐歌的创作问题。

沈心工从中得到了系统学习西洋音乐的机会并深受启发。

中国近代音乐史上最早的乐歌之一《男儿第一志气高》就是沈心工在此时的第一首习作。

歌词是:男儿第一志气高,年纪不妨小。

论述学堂乐歌

学堂乐歌是指20世纪初期在中国各地新式学校中音乐课程中大量传唱的原创歌曲。

这些歌曲的曲调大多来自日本以及欧洲和美国,而歌词则是由中国人重新填写的。

简单来说,就是运用外国的曲子,填上中国的词(选曲填词)。

学堂乐歌的代表人物有沈心工、李叔同等人,代表作有《送别》、《春游》等。

学堂乐歌是随着新式学堂的建立而兴起的歌唱文化,它是一种选曲填词的歌曲,起初多是归国的留学生用日本和欧美的曲调填词,后来用民间小曲或新创曲调的。

学堂乐歌的倡导、推广者以沈心工、李叔同、曾志忞等启蒙音乐教育家为代表。

因此,“学堂乐歌”也可以被视为出现于清朝末年、民国初年的学校歌曲(类似于当今的校园歌曲)。

学堂乐歌的出现,不仅为当时的青少年学生提供了丰富的音乐素材,同时也为中国的音乐创作带来了新的元素和风格。

它不仅推动了中国的音乐教育发展,也对中国近现代音乐文化的发展产生了深远的影响。

学堂乐歌一、简介:是随着新式学堂的建立而兴起的歌唱文化,一般指学堂开设的音乐(当时称唱歌或乐歌)课或为学堂唱歌而编创的歌曲,它是一种选曲填词的歌曲,起初多是归国的留学生用日本和欧美的曲调填词,后来用民间小曲或新创曲调的。

二、具体概念:•学堂乐歌指的是20世纪初期,随着新式学堂的建立而兴起的歌唱文化,一般指学堂开设的音乐课或为学堂唱歌而编创的歌曲。

中国近代的新音乐以学堂乐歌为代表,步入了一个新的阶段。

作为中国音乐历史上的新品种,学堂乐歌的出现不仅有着深刻的社会的内因,还有着鲜明的外力作用。

它“对于学校音乐教育的启蒙,对于中国走向近代化社会的行程,起到了促进作用”。

(一)19世纪末,在变法维新思潮影响下,“创办新式学堂,引进西方先进教育体制,开展现代科学教育”的潮流开始兴起。

1904年,清廷颁布《奏定学堂章程》,1905年,废除科举。

新式学堂纷纷建立,中国现代教育由此发轫,音乐作为美育的方式在那个时代先进人物的心目中占有着重要的地位。

(二)清末民初,当时的政治改革家们主张废除科举等旧教育制度,效法欧美,建立新型学校,于是一批新型的学校逐渐建立了起来。

当时把这类学校叫做“学堂”,把学校开设的音乐课叫做“乐歌”科。

所以“学堂乐歌”,一般就是指出现于清朝末年、民国初年的学校歌曲(类似当今的校园歌曲)。

今天的年青人可能很少人认识它们,但在我国近代音乐史上却占有很重要的地位。

这可在新式学堂内开设的“乐歌”课,就是仿照西方学堂的教育体制所设立的。

最初我们是学习的日本人的办学方法。

之所以学习日本,是因为它从1868年明治维新后,开始全面学习西方的政治制度、科学技术和教育体制,在亚洲成为了一个“西方化行为方式和封建主义思想混合体”的社会,在综合国力方面全面超越中国。

所以,早期中国留学生大多选择日本为留学地。

这些早期的“海归”们,认识到现代音乐教育之于国民素质的重要性,所以有的人开始学习这方面的知识,回国后成为了早期的音乐教师。

1、学堂乐歌是指清末民初新式学堂开设的“乐歌”课和社会上广泛流行的一种歌唱形式,一直至“五四”时期盛行不衰。

2、所谓“新式学堂”,是指近代历史上包括教会学堂、私立学堂和政府设立学堂三种类型。

3、学堂乐歌的代表人物是沈心工、李叔同、曾志忞。

沈心工是乐歌运动的杰出代表,我国近代音乐之先驱者。

4、萧友梅在蔡元培的支持下,于1927年组建了中国第一所独立的专业高等音乐教育机构——“国立音乐院”(1929年改名为上海国立音乐专科学校)。

6、儿童歌舞剧是以反映儿童生活题材为主要内容,以儿童为观众对象,由儿童自己表演的包含有故事情节、有人物形象、歌舞音乐、舞台道具的一种综合性艺术形式,但以“歌舞”为其主体。

7、艺术歌曲是指旋律、歌词和钢琴伴奏都具有很高的艺术性并且融合为一个整体的歌曲形式。

旋律富有音乐美感,精心构思,有较高的声乐技巧;歌词凝练如诗,具有诗的形象和意境;钢琴伴奏细腻流畅,尽力烘托出歌曲的情绪气氛。

8、《宋元戏曲考》。

是王国维在吸取明清文人戏曲资料和研究成果的基础上的崭新成果。

成为以科学的观念方法研究我国戏曲史的开山之作。

《宋元戏曲史》对近代中国音乐史学和其他学科的产生与发展也产生了重要影响。

这是我国第一部戏曲史论著。

10.专业音乐教育中国专业音乐教育开始于20世纪20年代初。

“五四”后,在蔡元培配积极倡导与萧友梅等归国留学生的努力开拓下,中国开始出现最早的几所专门音乐教育机构。

其中除前述为培养音乐师资而设置的具有音乐师范教育性质的学校外,这里所指的是那种以培养音乐专门人才为目的的专业音乐教育机构。

最早设立并具有代表性的当首推“北京大学附设音乐传习所”。

之后“北京艺术专门学校”增设的音乐系,亦属此类。

10、国乐改进社1927年5月由刘天华、吴伯超等35人在北京发起成立的一个以收集、整理、研究和创作民族音乐的国乐社团组织。

以改进国乐并谋其普及为其宗旨。

11、“国立音乐院”1927年10月1日,蔡元培任南京政府大学院院长,与萧友梅在上海共同创办了“国立音乐院”,萧友梅被聘任为教授兼教务主任,1928年9月10日聘任萧友梅为院长。

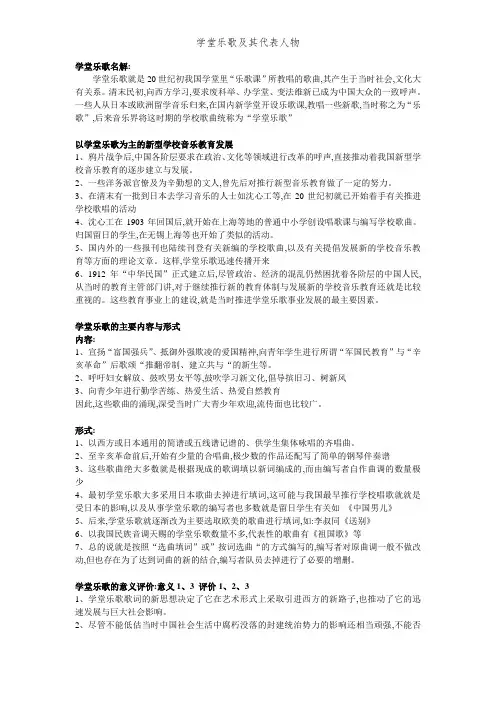

学堂乐歌名解:学堂乐歌就是20世纪初我国学堂里“乐歌课”所教唱的歌曲,其产生于当时社会,文化大有关系。

清末民初,向西方学习,要求废科举、办学堂、变法维新已成为中国大众的一致呼声。

一些人从日本或欧洲留学音乐归来,在国内新学堂开设乐歌课,教唱一些新歌,当时称之为“乐歌”,后来音乐界将这时期的学校歌曲统称为“学堂乐歌”以学堂乐歌为主的新型学校音乐教育发展1、鸦片战争后,中国各阶层要求在政治、文化等领域进行改革的呼声,直接推动着我国新型学校音乐教育的逐步建立与发展。

2、一些洋务派官僚及为辛勤想的文人,曾先后对推行新型音乐教育做了一定的努力。

3、在清末有一批到日本去学习音乐的人士如沈心工等,在20世纪初就已开始着手有关推进学校歌唱的活动4、沈心工在1903年回国后,就开始在上海等地的普通中小学创设唱歌课与编写学校歌曲。

归国留日的学生,在无锡上海等也开始了类似的活动。

5、国内外的一些报刊也陆续刊登有关新编的学校歌曲,以及有关提倡发展新的学校音乐教育等方面的理论文章。

这样,学堂乐歌迅速传播开来6、1912年“中华民国”正式建立后,尽管政治、经济的混乱仍然困扰着各阶层的中国人民,从当时的教育主管部门讲,对于继续推行新的教育体制与发展新的学校音乐教育还就是比较重视的。

这些教育事业上的建设,就是当时推进学堂乐歌事业发展的最主要因素。

学堂乐歌的主要内容与形式内容:1、宣扬“富国强兵”、抵御外强欺凌的爱国精神,向青年学生进行所谓“军国民教育”与“辛亥革命”后歌颂“推翻帝制、建立共与“的新生等。

2、呼吁妇女解放、鼓吹男女平等,鼓吹学习新文化,倡导摈旧习、树新风3、向青少年进行勤学苦练、热爱生活、热爱自然教育因此,这些歌曲的涌现,深受当时广大青少年欢迎,流传面也比较广。

形式:1、以西方或日本通用的简谱或五线谱记谱的、供学生集体咏唱的齐唱曲。

2、至辛亥革命前后,开始有少量的合唱曲,极少数的作品还配写了简单的钢琴伴奏谱3、这些歌曲绝大多数就是根据现成的歌调填以新词编成的,而由编写者自作曲调的数量极少4、最初学堂乐歌大多采用日本歌曲去掉进行填词,这可能与我国最早推行学校唱歌就就是受日本的影响,以及从事学堂乐歌的编写者也多数就是留日学生有关如《中国男儿》5、后来,学堂乐歌就逐渐改为主要选取欧美的歌曲进行填词,如:李叔同《送别》6、以我国民族音调天赐的学堂乐歌数量不多,代表性的歌曲有《祖国歌》等7、总的说就是按照“选曲填词”或”按词选曲“的方式编写的,编写者对原曲调一般不做改动,但也存在为了达到词曲的新的结合,编写者队员去掉进行了必要的增删。

近代音乐史第一篇:近代音乐史沈心工:P404(1870—1947)学堂乐歌的代表人物之一。

原名庆鸿,字叔逵,笔名心工,共创作了《黄河》、《采莲曲》、《体操—兵操》(《男儿第一志气高》)、《竹马》、《铁匠》、《小小船》、《革命军》等100余首乐歌,编辑有多部乐歌集:《学校唱歌集》、《重编学校唱歌集》、《民国唱歌集》等。

李叔同:(1880—1942)学堂乐歌的代表人物之一。

原名文涛,又名岸,字息霜。

第一个创作多声部歌曲《春游》;第一个创办话剧社“春柳社”;中国话剧史上饰演茶花女的第一人;第一个创办音乐杂志“音乐杂志”;第一个推广五线谱;其作品还有《送别》《祖国歌》《忆儿时》《西湖》等等。

曾志忞:翻译介绍西方音乐理论:《乐理大意》《音乐全书》《和声略意》《乐典教科书》青主:P449(1893~1959)P449 音乐理论家,我国近现代研究音乐美学的第一人。

艺术歌曲:《大江东去》、《我住长江头》、《红满枝》、《赤日炎炎似火烧》出版了《清歌集》、《音境》两本艺术歌曲集,发表了《乐话》、《音乐通论》等音乐论著,1929年到上海国立音专任教授。

王光祈:P454作为我国第一代音乐学家,在中国音乐史学以及比较音乐学上具有开创性的贡献。

第一个把西方音乐与中国音音乐做比较;第一个使用外文介绍中国音乐;其代表作:《论中国古典歌剧》《音乐在中国的意义》;写了一本《中国音乐史》著作。

萧友梅:P319(1884~1940)字思鹤,又字雪朋,广东香山县(今中山市)人。

我国近代最早从事专业音乐创作的作曲家之一,被称为中国近代专业音乐教育之父。

创作有《五四纪念爱国歌》《卿云歌》《问》《南飞之雁语》等,编写有《和声学》、《普通乐学》等教材,对我国早期音乐教育的发展有突出成就。

把依曲填词的创作水平提升到专业创作的水平;具有典型的德国古典音乐风格。

《问》易韦斋作词,萧友梅谱曲的一首学校歌曲,表达了知识分子对山河破碎国土沦丧的忧郁和感慨之情。

学堂乐歌的产生,发展,艺术特点,代表人物,历史意义

产生:当时的洋务运动破产以后,从1860年,以康有为,梁启超为代表的维新变法运动兴起,正是在这推行新学和促进社会变革的潮流中,产生了有别于中国传统音乐的新的歌曲形式——学堂乐歌

发展:清末,当时的政治改革家们主张废除科举制等旧教育制度,效法“日欧”建立新式学校,把里面的开设的课称为“乐歌课”由此为“学堂乐歌”当时,提倡学习日本和西方的音乐,选别的曲调自己填词去日本留学的中国留学生回国开展一系列的活动,为学堂乐歌的发展做准备,由此在各地设立的新音乐课程带动了学堂乐歌,使其形成潮流

特点:从表现内容和词作来看有6中不同题材①鼓吹抵御外侮,激励歌曲②提倡尚武精神歌曲③宣男女平等,女儿当自强④为学生教学唱歌而做的歌⑤欢庆推翻封建制歌颂新时代歌曲⑥宣传封建思想鼓吹立疾

从曲调来看,学堂乐歌与传统中国填词歌曲不同,学堂乐歌主要来用日本的西式曲调,或直接以欧美的曲调以本国传统曲调填配或按词自谱曲调的乐歌为数不多

代表人物:沈工心,曾志忞,李叔同

历史意义:正面①标志着我国民主主义新文化在音乐领域里已吐露了新的幼芽

②一种新艺术形式及群众集体唱歌的形式在我国得以确立发展③为后来我过的军歌,工农革命歌曲以及群众歌曲体裁发展开了先河④使西洋音乐文化的知识和技能逐渐为我国人民有所认识,其中特别对线谱,简谱及两种新记谱法的介绍⑤造就了一批传播现代音乐文化和创建发展学校音乐教育的音乐家反面①政治目的极端化,使得学堂乐歌在诞生初就沾染上忽视音乐教育的印记②对中国传统音乐普遍存在的存在心理③机械的选曲填词导致许多的作品不具备历史生命力④在学习外来音乐过程中,普遍存在着对东西洋音乐过度美化的倾向⑤对中国传统民间音乐的歧视观念导致作品中的民族性级个性缺乏。

中国音乐简史复习资料1、学堂乐歌:指清末民初我国新学堂开设的唱歌课中教唱的歌曲。

学堂乐歌在发展过程中,受到梁启超、沈心工、李叔同等众多知识分子的大力提倡,他们纷纷加入乐歌的创作行列,亲自作词作曲,创作了众多的优秀作品,使学堂乐歌在社会上蔚然成风,最终遍及全国。

2、沈心工:(1870—1947)学堂乐歌的代表人物之一。

原名庆鸿,字叔逵,笔名心工,一生致力于音乐教育,共创作了《黄河》、《采莲曲》、《体操一兵操》等100余首乐歌,编辑有多部乐歌集,如《学校唱歌集》、《重编学校唱歌集》、《民国唱歌集》等。

3、李叔同:(1880 —1942)学堂乐歌的代表人物之一。

原名文涛,又名岸,字息霜。

其成就涉猎书法、篆刻、绘画、戏剧、诗词、音乐等领域,培养出了丰子恺、刘质平、吴梦非等美术家、音乐家。

一生共创作了50余首乐歌,《春游》、《送别》等代表作在社会上有广泛影响。

4、春游:三部合唱,李叔同创作。

歌词雅致秀丽,旋律优美动听,描绘出了一幅春回大地之时,人们在万花飞舞中游春的生动画面2、国立音乐院:我国第一所音乐专业高等院校,1927年11月27日成立于上海。

蔡元培任院长,萧友梅任教务主任。

1929年9月,“国立音乐院”更名为“国立音乐专科学校”,简称“上海国立音专”,由萧友梅任校长。

音乐院的建院宗旨是“输入世界音乐,整理我国国乐”,其学制和课程主要仿照欧洲音乐学院的建制,培养出许多在国内外有影响的音乐家3、萧友梅:(1884〜1940)音乐家。

字思鹤,又字雪朋,广东香山县(今中山市)人。

我国近代最早从事专业音乐创作的作曲家之一,创作有《五四纪念爱国歌》等100余首歌曲,为中国新音乐的创作奠定了基石。

他分别参与了北京大学附设音乐传习所、国立音乐院等教育机构的创建,并直接加教学活动,编写有《和声学》、《普通乐学》等教材,对我国早期音乐教育的发展有突出成就、赵元任(1892〜1982)语言学家、音乐家。

字宜仲,江苏武进(今常州)人。

1.学堂乐歌答:20世纪初随着新式学堂的建立而兴起的歌唱文化。

一般指学堂开设的音乐课及教唱的歌曲,以及为此而编创的歌曲。

学堂乐歌创作方式以依曲填词为主,旋律多选自日本、欧美曲调或中国的传统歌曲、民歌曲调,此外也有少量的自创曲调。

歌曲内容具有鲜明的时代色彩,大部分反映富国强兵,抵御外辱的爱国思想,还有一些宣传妇女解放,反映学生生活,也有少部分鼓吹封建伦理道德。

代表人物有沈心工,李叔同,郑志忞等,代表作品《体操——兵操》、《送别》、《春游》等。

学堂乐歌对其后中国音乐发展深有影响,标志着我国近代音乐历史的新开端。

2.沈心工答:沈心工(1870——1947),学堂乐歌的代表人物之一,音乐教育家,原名庆鸿,笔名心工。

1896年考入南洋工学师范班,1902年东渡日本留学。

1903年回国,任职于南洋公学。

她从日本学校的音乐教育中得到启发,一生致力于音乐教育,曾在日本留学生中组织“音乐讲习会”研究乐歌作,所编乐歌体裁广泛,内容浅显,且最早使用白话文进行歌词写作。

代表作有歌曲《体操——兵操》(又名《男儿第一志气高》),《黄河》等,出版乐歌集《学校唱歌集》等:此外,沈心工创设唱歌课,并多处教授,推广。

沈心工是中国近代普及音乐教育初创期最早的音乐教师,为学堂乐歌运动做出了突出贡献。

3.李叔同答:李叔同(18880——1942),学堂乐歌代表人物之一,艺术教育家。

原名文涛,又名岸,字息霜。

祖籍浙江平湖,生于天津。

1905年东渡日本学习美术与音乐,1910年回归后从事艺术教育,1918年出家为僧,号弘一,其成就涉猎多个艺术领域,在音乐方面主要体现为乐歌创作、音乐教育和创办期刊三个方面。

代表作品有《春游》、《送别》等,其歌词多为旧体诗词,清新秀丽,许多作品产生于广泛影响,其中《春游》是我国近代最早一首三部合唱曲。

晚年出版有《清凉歌集》。

李叔同培养了丰子恺,刘质平,吴梦非等一批优秀艺术才人,并于1906年独立编辑出版我国最早的音乐刊物——《音乐小杂志》。

中小学教师职业道德规范特岗教师待遇【简答题】1.论述学堂乐歌的产生、发展、内容、特点、意义及代表人物。

【答案要点】学堂乐歌:随着新式学堂兴起而兴起的音乐文化,一般指学堂开设的音乐课或为学堂歌唱而编创的歌曲。

沈心工:上海人,中国音乐教育家,与李叔同,曾志忞同为早期学堂乐歌的代表音乐家.是我国学堂乐歌的最早编写者。

一生创作歌曲180余首。

收集在《心工歌唱集》等书之中。

李叔同:浙江平湖人,生于天津。

后出家为僧,号弘一。

(1)中国话剧的开拓者之一,日本留学期间组织了我国第一个话剧团体春柳社。

(2)在音乐,书法,绘画,戏剧方面,都颇有造诣。

独自编印出版了我国最早的音乐刊物《音乐小杂志》。

(3)前期是我国近代一位才华出众的艺术大师,后期是佛教界荤奉的领袖。

《送别》《春游》等。

曾志忞:上海人,学堂乐歌代表人物之一。

一生致力于开展音乐的社会活动和学堂乐歌的编写。

他对我国音乐事业最突出的贡献是编印出版了《乐典教科书》,这是我国最早出版的一本较完备、较系统的介绍西方乐理的教科书。

产生背景:19世纪我国新型学校音乐教育的发展。

2.简述黄自的音乐创作及音乐教育。

【答案要点】黄自:江苏沙川,我国现代作曲家,音乐教育家。

(1)1916年入清华学校,1921年开始学习钢琴,赴美国留学,获学士学位并回国后,任教于国立上海音乐专科学校。

(2)其创作的题材,体裁丰富多样,作品风格典雅精致,旋律简洁流畅,结构工整严谨,并为我国培养了一批具有较高专业水平的音乐家。

(3)他创作的音乐作品,属于我国30年代高水平音乐创作。

(4)作为当时中国最高学府国立音专,即学院派主要代表人物之一,即是国立音专的光荣,也是中国音乐的骄傲。

(5)代表作有《怀旧》、《都市风光幻想曲》、《长恨歌》、《思乡》。

音乐创作:群众合唱歌曲、独唱抒情歌曲、清唱剧及管弦乐曲。

群众合唱歌曲著名的有《抗敌歌》、《旗正飘飘》;独唱抒情歌曲主要有《玫瑰三愿》、《春思曲》、《思乡》、《点绛唇赋登楼》等;清唱剧著名的有《长恨歌》,管弦乐曲有《怀旧》、《都市风光幻想曲》等。

学堂乐歌产生于哪个时期学堂乐歌是清末民初在新式学堂唱歌课中所教授的歌唱。

最初的学堂乐歌的基本特点:1:宣传反封建歌唱新生活。

2:基本上利用外国曲调填入新词而成。

3:一般采用集体唱歌形式。

其内容大致可分为:1、宣扬富国强兵、抵御外强欺凌的爱国精神。

代表作如《黄河》《扬子江》《体操兵操》。

2、歌颂推翻帝制,建立共和新政的胜利。

代表作如《革命军》《美哉中华》。

3、配合中小学生进行所谓的军国民教育而创造的各种各样的军哥如《从军歌》《学生军》等。

4、呼吁妇女解放,倡导男女平等,代表作如《勉女权》《缠足苦》5、倡导学习新文化,去除旧习俗,树立新风气,如《文明婚》。

6、向青少年进行勤学苦练的思想教育和热爱生活,热爱自然的教育。

代表作如《勉学》《送别》。

7、倡导忠君、尊孔等封建伦理道德的题材《尊孔》《孔圣人》早期学堂乐歌代表人物:沈心工学堂乐歌重要作曲都被收编在《心工唱歌集》中他的学堂乐歌体裁广泛,情操高尚,以宣传爱国主义民族精神新文化为主要内容。

大部分采用欧美和日本曲调填词而成,风格隽,耐人寻味。

选词摆脱了旧文学晦涩难懂的缺点,善于结合少年儿童的心理特点,语言浅显不俗,易于上口传唱。

代表作《黄河》《体操兵操》《竹马》《革命必先格人心》,《美哉中华》。

其中《黄河》以中华民族形象为相争,进行曲的曲调雄壮豪迈,给人以战胜敌人之后,凯旋而归之感,突出表现出作曲家强烈的爱国主义热情。

沈心工为我国学堂乐歌的编写和中小学乐歌课的教学做出突出贡献。

他也是中国近代普通学校音乐教育的初创者,他将自己毕生所写的学堂乐歌进行精选。

出版了一本个人专辑《心工唱歌集》另外他所编的《学校唱歌集》比较当时其他出版的唱歌集大大提高了学校唱歌教材的科学性和系统性。

沈心工音乐特色:沈心工作品多是儿童歌曲,最早使用白话文写作歌词的作者,歌词浅而不俗,简明易解。

他所选的曲调比较注意音乐语言的生动性和儿童的特点。

学堂乐歌名解:学堂乐歌是20世纪初我国学堂里“乐歌课”所教唱的歌曲,其产生于当时社会,文化大有关系。

清末民初,向西方学习,要求废科举、办学堂、变法维新已成为中国大众的一致呼声。

一些人从日本或欧洲留学音乐归来,在国内新学堂开设乐歌课,教唱一些新歌,当时称之为“乐歌”,后来音乐界将这时期的学校歌曲统称为“学堂乐歌”以学堂乐歌为主的新型学校音乐教育发展1、鸦片战争后,中国各阶层要求在政治、文化等领域进行改革的呼声,直接推动着我国新型学校音乐教育的逐步建立和发展。

2、一些洋务派官僚及为辛勤想的文人,曾先后对推行新型音乐教育做了一定的努力。

3、在清末有一批到日本去学习音乐的人士如沈心工等,在20世纪初就已开始着手有关推进学校歌唱的活动4、沈心工在1903年回国后,就开始在上海等地的普通中小学创设唱歌课和编写学校歌曲。

归国留日的学生,在无锡上海等也开始了类似的活动。

5、国内外的一些报刊也陆续刊登有关新编的学校歌曲,以及有关提倡发展新的学校音乐教育等方面的理论文章。

这样,学堂乐歌迅速传播开来6、1912年“中华民国”正式建立后,尽管政治、经济的混乱仍然困扰着各阶层的中国人民,从当时的教育主管部门讲,对于继续推行新的教育体制和发展新的学校音乐教育还是比较重视的。

这些教育事业上的建设,是当时推进学堂乐歌事业发展的最主要因素。

学堂乐歌的主要内容和形式内容:1、宣扬“富国强兵”、抵御外强欺凌的爱国精神,向青年学生进行所谓“军国民教育”和“辛亥革命”后歌颂“推翻帝制、建立共和“的新生等。

2、呼吁妇女解放、鼓吹男女平等,鼓吹学习新文化,倡导摈旧习、树新风3、向青少年进行勤学苦练、热爱生活、热爱自然教育因此,这些歌曲的涌现,深受当时广大青少年欢迎,流传面也比较广。

形式:1、以西方或日本通用的简谱或五线谱记谱的、供学生集体咏唱的齐唱曲。

2、至辛亥革命前后,开始有少量的合唱曲,极少数的作品还配写了简单的钢琴伴奏谱3、这些歌曲绝大多数是根据现成的歌调填以新词编成的,而由编写者自作曲调的数量极少4、最初学堂乐歌大多采用日本歌曲去掉进行填词,这可能与我国最早推行学校唱歌就是受日本的影响,以及从事学堂乐歌的编写者也多数是留日学生有关如《中国男儿》5、后来,学堂乐歌就逐渐改为主要选取欧美的歌曲进行填词,如:李叔同《送别》6、以我国民族音调天赐的学堂乐歌数量不多,代表性的歌曲有《祖国歌》等7、总的说是按照“选曲填词”或”按词选曲“的方式编写的,编写者对原曲调一般不做改动,但也存在为了达到词曲的新的结合,编写者队员去掉进行了必要的增删。

学堂乐歌名解:

学堂乐歌是20世纪初我国学堂里“乐歌课”所教唱的歌曲,其产生于当时社会,文化大有关系。

清末民初,向西方学习,要求废科举、办学堂、变法维新已成为中国大众的一致呼声。

一些人从日本或欧洲留学音乐归来,在国内新学堂开设乐歌课,教唱一些新歌,当时称之为“乐歌”,后来音乐界将这时期的学校歌曲统称为“学堂乐歌”

以学堂乐歌为主的新型学校音乐教育发展

1、鸦片战争后,中国各阶层要求在政治、文化等领域进行改革的呼声,直接推动着我国新型学校音乐教育的逐步建立和发展。

2、一些洋务派官僚及为辛勤想的文人,曾先后对推行新型音乐教育做了一定的努力。

3、在清末有一批到日本去学习音乐的人士如沈心工等,在20世纪初就已开始着手有关推进学校歌唱的活动

4、沈心工在1903年回国后,就开始在上海等地的普通中小学创设唱歌课和编写学校歌曲。

归国留日的学生,在无锡上海等也开始了类似的活动。

5、国内外的一些报刊也陆续刊登有关新编的学校歌曲,以及有关提倡发展新的学校音乐教育等方面的理论文章。

这样,学堂乐歌迅速传播开来

6、1912年“中华民国”正式建立后,尽管政治、经济的混乱仍然困扰着各阶层的中国人民,从当时的教育主管部门讲,对于继续推行新的教育体制和发展新的学校音乐教育还是比较重视的。

这些教育事业上的建设,是当时推进学堂乐歌事业发展的最主要因素。

学堂乐歌的主要内容和形式

内容:

1、宣扬“富国强兵”、抵御外强欺凌的爱国精神,向青年学生进行所谓“军国民教育”和“辛亥革命”后歌颂“推翻帝制、建立共和“的新生等。

2、呼吁妇女解放、鼓吹男女平等,鼓吹学习新文化,倡导摈旧习、树新风

3、向青少年进行勤学苦练、热爱生活、热爱自然教育

因此,这些歌曲的涌现,深受当时广大青少年欢迎,流传面也比较广。

形式:

1、以西方或日本通用的简谱或五线谱记谱的、供学生集体咏唱的齐唱曲。

2、至辛亥革命前后,开始有少量的合唱曲,极少数的作品还配写了简单的钢琴伴奏谱

3、这些歌曲绝大多数是根据现成的歌调填以新词编成的,而由编写者自作曲调的数量极少

4、最初学堂乐歌大多采用日本歌曲去掉进行填词,这可能与我国最早推行学校唱歌就是受日本的影响,以及从事学堂乐歌的编写者也多数是留日学生有关如《中国男儿》

5、后来,学堂乐歌就逐渐改为主要选取欧美的歌曲进行填词,如:李叔同《送别》

6、以我国民族音调天赐的学堂乐歌数量不多,代表性的歌曲有《祖国歌》等

7、总的说是按照“选曲填词”或”按词选曲“的方式编写的,编写者对原曲调一般不做改动,但也存在为了达到词曲的新的结合,编写者队员去掉进行了必要的增删。

学堂乐歌的意义评价:意义1、3 评价1、2、3

1、学堂乐歌歌词的新思想决定了它在艺术形式上采取引进西方的新路子,也推动了它的迅速发展和巨大社会影响。

2、尽管不能低估当时中国社会生活中腐朽没落的封建统治势力的影响还相当顽强,不能否认当时中国各阶层中力主改革、维新的新生革命力量还基本处于比较幼稚和贫弱的地位。

这些个股按条件的矛盾,限制了初期许多学堂乐歌的编写者取得在遗书内容和艺术形式的平衡的发展和完善的结合,无法改变一切新生事物所带有的幼稚、简陋的弱点。

3、在这一新的艺术形式中出现了不少值得注目的精品,它们蕴含着崇高爱国精神和热切要求社会改革愿望的思想内容,以及友谊是引进的。

来自西方的音乐形式,曾得到了当时广大

群众的欢迎,得到了历史的认可。

学堂乐歌的主要代表音乐家:沈心工、李叔同、曾志忞

沈心工名解:中国20世纪初学堂乐歌代表音乐家,我国最早编写乐歌教材的作者之一。

1902年赴日本学习、考察,并与曾志忞创办“音乐讲习会”,1903年回国。

1904年曾编辑出版了《学校歌唱集》等。

贡献(风格):

1、在选曲填词的工作中,成功摆脱旧文学、旧诗词那种偏好古涩生僻的文人习气,而密切结合青少年生理及心理上的特点和他们的生活现实,他们的理解能力。

因此他所编写的歌曲题材面较为广阔丰富,语言浅而不俗。

意味深长,而且相当一部分歌曲的词曲结合如出一体。

例如《竹马》《赛船》等都以其语言的通常顺口、形象生动而受到广大少年儿童的喜爱。

2、属于他自己作曲的只有六首学堂乐歌即《黄河》等。

3、他所编写的《学校唱歌集》、特别是《教育部审定学校唱歌集》基本上做到了从选材及用语切合“循序渐进”的教学原则。

李叔同:名解:

1、曾为我国近代早期艺术教育事业的厨师做出了显著的贡献。

2、李叔同所编写及所创作的歌曲,注重曲调的流畅优美、文辞的生动秀丽,以及在艺术形象和声调音韵上歌词与曲调的完美结合。

因此,李叔同的歌曲多数是带有艺术歌曲性质的抒情歌曲,他们与过去其他人所编写的学校歌曲偏重于政治思想和道德修养的教育有明显的不同。

3、李叔同是强调学校各区必须具有艺术审美价值的一位突出代表。

因此他所编写的学校歌曲流传面宽,演唱方式多样,不少歌曲配以钢琴伴奏谱,作品形式结构比较复杂,完整,显示了他在音乐。

诗词编写方面所具有的丰富修养和较高艺术水品。

曾志忞:

音乐活动归纳为三方面:

1、致力于开展普及音乐的社会音乐活动

2、致力于学堂乐歌的编写

3、致力于音乐方面的论述

他是我国近代新音乐的贡献人物之一。