生物必修一显微镜的结构与使用

- 格式:ppt

- 大小:2.36 MB

- 文档页数:29

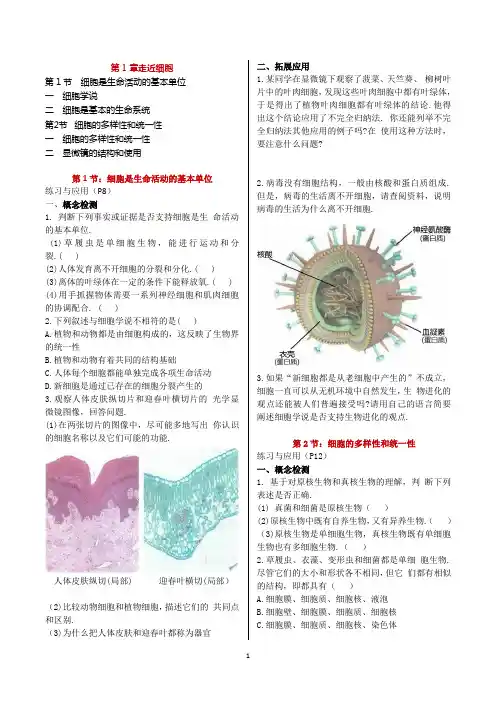

实验二、三观察叶绿体及细胞质的流动教学目的1.初步掌握高倍显微镜的使用方法。

2.观察高等植物的叶绿体在细胞质基质中的形态和分布。

实验程序取材:取一片在光下培养一段时间的新鲜黑藻。

用镊子夹取一片幼嫩的小叶,放在载玻片的水滴中,盖上盖玻片。

制片注意:叶片随时保持有水状态。

低倍镜:找到叶片细胞,移到视野中央。

观察1.调整显微镜,学会使用高倍镜。

高倍镜2.找到叶片细胞,进一步找到叶绿体,详细观察其形态、分布情况。

3.以叶绿体作为参照物,观察细胞质流动情况,判断其细胞质的流动方向及速度变化。

绘图(略)实验中的注意点:1.细胞质是不断流动的。

流动有利于物质的运输和细胞器的移动,从而为细胞内的新陈代谢提供所需的物质和条件。

2.观察时注意两种细胞器:叶绿体(作移动的标志物)液泡(细胞质流动是围绕液泡进行的。

3.促进流动的方法:光照15-20min;调节水温在25℃左右;切伤部分叶片。

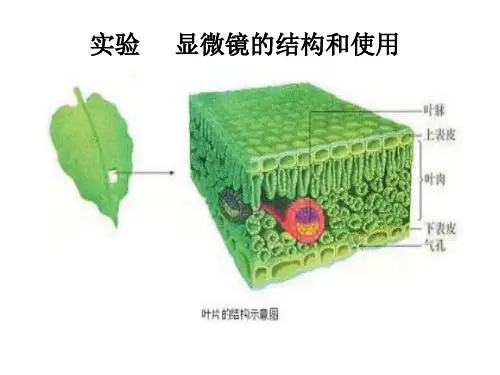

【例析】.细胞质流动的速度与下列哪种因素无关?CA.光照B.温度C.酶D.细胞含水量.黑藻叶片细胞中细胞质的流动方向是A.大体一致B.不一致C.相邻细胞一致D.无法确定附加实验显微镜的结构和使用方法1.显微镜的结构光学系统:目镜、物镜、反光镜显微镜机械系统:镜座、镜柱、镜臂、载物台、压片夹、遮光器、镜筒、粗(细)准焦螺旋等。

(1)对物镜目镜等的认识有螺纹物镜接物透镜口径:口径大的放大倍数小,口径小的放大倍数大。

放大倍数与物镜长度:长度大的高倍物镜,短的为低倍物镜。

工作距离:低倍物镜的工作距离约为5mm左右,高倍物镜约为1mm。

无螺纹目镜接目透镜口径:口径大的放大倍数小,口径小的放大倍数大。

放大倍数与目镜长度:长度大的低倍目镜,短的为高倍目镜。

准焦螺旋:旋转方向与镜筒升降的关系;使用高、低倍镜时使用螺旋的类型和方法。

反光镜:平面镜与凹面镜及何时使用的问题。

2.显微镜的成像(1)成倒立虚像:成像过程略【例析】.我姓邱,若在载玻片上用钢笔写一个“邱”字,在显微镜目镜中观察到的是怎样一个字?.若在显微镜下发现黑藻细胞细胞质的流动方向是顺时针方向,则细胞质流动的实际方向如何?(2)显微镜的放大倍数·显微镜的放大倍数=物镜放大倍数×目镜的放大倍数(变化:不同长度目镜、物镜、不同透镜口镜、不同工作距离的组合。

高中一年级生物观察实验细胞结构细胞是生物体的基本单位,具有复杂而精密的结构。

为了更好地理解细胞的结构和功能,实验是一种非常有效的方式。

本文将介绍一种适用于高中一年级生物的细胞观察实验方法,以及实验的步骤和观察结果。

实验材料和设备:1. 镜片和载玻片2. 显微镜3. 细胞物质样本(如洋葱片、鳃组织等)实验步骤:1. 准备工作:将显微镜放在平稳的台面上,打开光源,调节放大倍数为低倍。

2. 取一个洋葱片:用刀切取一个洋葱的叶片,并将其切成约1cm ×1cm的小块。

3. 准备玻片:取一个玻片,用酒精棉球擦拭玻片的表面,使其无尘。

4. 取细胞物质样本:用镊子将洋葱片的一小块放置在载玻片上,轻轻压碎洋葱片,使细胞释放出来。

5. 加水:在载玻片上加一滴水,以保持细胞的湿润。

6. 覆盖玻片:将另一个玻片倾斜地放在载玻片上,使之与载玻片上的细胞样本完全接触。

7. 观察细胞:将装有细胞样本的载玻片放在显微镜的台面上,用夹子夹住载玻片,调节镜头,观察细胞的结构。

观察结果及分析:通过实验观察,我们能够观察到细胞的不同结构和组成部分:1. 細胞膜:细胞的外部覆盖物,起着保护细胞的作用。

2. 细胞核:位于细胞的中心,包含着细胞的遗传物质——DNA,控制着细胞的生长和分裂。

3. 线粒体:细胞内的“动力站”,负责产生细胞所需的能量。

4. 内质网:细胞内的管道系统,参与蛋白质的合成和转运。

5. 高尔基体:细胞内的“包装站”,参与蛋白质的修饰和包装。

6. 液泡:细胞内的小囊泡,储存细胞的物质和废物。

7. 叶绿体:植物细胞中特有的结构,参与光合作用,将阳光转化为能量。

实验小结:通过本次实验,我们成功观察到了细胞的结构和组成。

细胞是生物体最基本的单位,其复杂而精密的结构决定了生物体的功能和特性。

通过观察细胞的不同结构和组成,我们可以更深入地理解细胞的功能和作用。

这对于高中生物教学具有重要意义,也有助于学生对生命科学的兴趣和理解。

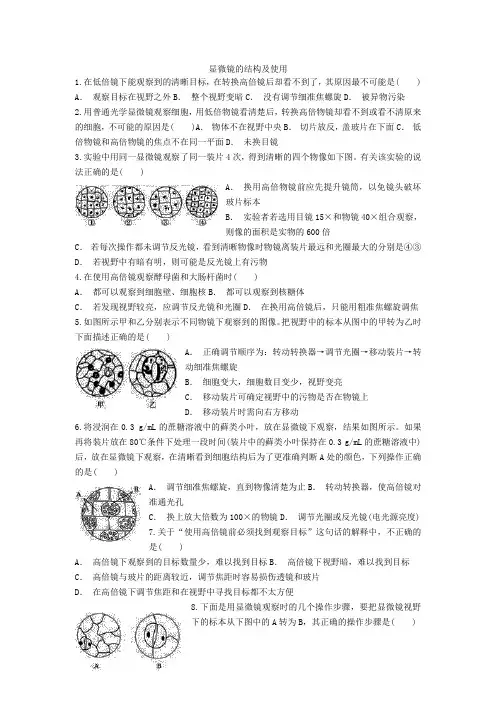

显微镜的结构及使用1.在低倍镜下能观察到的清晰目标,在转换高倍镜后却看不到了,其原因最不可能是( ) A.观察目标在视野之外B.整个视野变暗C.没有调节细准焦螺旋D.被异物污染2.用普通光学显微镜观察细胞,用低倍物镜看清楚后,转换高倍物镜却看不到或看不清原来的细胞,不可能的原因是( )A.物体不在视野中央B.切片放反,盖玻片在下面C.低倍物镜和高倍物镜的焦点不在同一平面D.未换目镜3.实验中用同一显微镜观察了同一装片4次,得到清晰的四个物像如下图。

有关该实验的说法正确的是( )A.换用高倍物镜前应先提升镜筒,以免镜头破坏玻片标本B.实验者若选用目镜15×和物镜40×组合观察,则像的面积是实物的600倍C.若每次操作都未调节反光镜,看到清晰物像时物镜离装片最远和光圈最大的分别是④③D.若视野中有暗有明,则可能是反光镜上有污物4.在使用高倍镜观察酵母菌和大肠杆菌时( )A.都可以观察到细胞壁、细胞核B.都可以观察到核糖体C.若发现视野较亮,应调节反光镜和光圈D.在换用高倍镜后,只能用粗准焦螺旋调焦5.如图所示甲和乙分别表示不同物镜下观察到的图像。

把视野中的标本从图中的甲转为乙时下面描述正确的是( )A.正确调节顺序为:转动转换器→调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋B.细胞变大,细胞数目变少,视野变亮C.移动装片可确定视野中的污物是否在物镜上D.移动装片时需向右方移动6.将浸润在0.3 g/mL的蔗糖溶液中的藓类小叶,放在显微镜下观察,结果如图所示。

如果再将装片放在80℃条件下处理一段时间(装片中的藓类小叶保持在0.3 g/mL的蔗糖溶液中)后,放在显微镜下观察,在清晰看到细胞结构后为了更准确判断A处的颜色,下列操作正确的是( )A.调节细准焦螺旋,直到物像清楚为止B.转动转换器,使高倍镜对准通光孔C.换上放大倍数为100×的物镜D.调节光圈或反光镜(电光源亮度)7.关于“使用高倍镜前必须找到观察目标”这句话的解释中,不正确的是( )A.高倍镜下观察到的目标数量少,难以找到目标B.高倍镜下视野暗,难以找到目标C.高倍镜与玻片的距离较近,调节焦距时容易损伤透镜和玻片D.在高倍镜下调节焦距和在视野中寻找目标都不太方便8.下面是用显微镜观察时的几个操作步骤,要把显微镜视野下的标本从下图中的A转为B,其正确的操作步骤是( )①向右上方移动载玻片②调节反光镜使视野明亮③转动转换器④调节细准焦螺旋⑤调节粗准焦螺旋⑥向左下方移动载玻片A.①③②④B.②③④⑥C.⑥③②④D.⑥③⑤④9.下图为显微镜观察到的两个视野,其中细胞甲为主要观察对象,由视野(1)到视野(2),操作过程的正确顺序是( )①转动粗准焦螺旋②转动细准焦螺旋③调节光圈④转动转换器⑤移动玻片A.①→②→③→④B.③→①→②C.⑤→④→③→②D.④→⑤→①→②10.显微镜观察到如图所示动物细胞,下列对由视野A转换到视野B的说法错误的是( )A.装片应向左下方移动B.需调节细准焦螺旋使物像清晰C.换高倍物镜需转动转换器D.调节反光镜,或选用较大的光圈使视野亮度适宜11.2015年9月15日,美国科学家在《自然·通讯》报道了他们的最新研究成果,即利用超声波开启蠕虫的神经元。

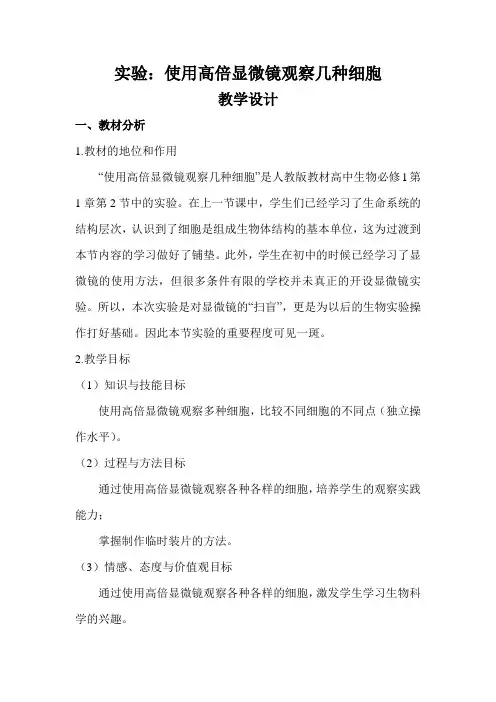

实验:使用高倍显微镜观察几种细胞教学设计一、教材分析1.教材的地位和作用“使用高倍显微镜观察几种细胞”是人教版教材高中生物必修1第1章第2节中的实验。

在上一节课中,学生们已经学习了生命系统的结构层次,认识到了细胞是组成生物体结构的基本单位,这为过渡到本节内容的学习做好了铺垫。

此外,学生在初中的时候已经学习了显微镜的使用方法,但很多条件有限的学校并未真正的开设显微镜实验。

所以,本次实验是对显微镜的“扫盲”,更是为以后的生物实验操作打好基础。

因此本节实验的重要程度可见一斑。

2.教学目标(1)知识与技能目标使用高倍显微镜观察多种细胞,比较不同细胞的不同点(独立操作水平)。

(2)过程与方法目标通过使用高倍显微镜观察各种各样的细胞,培养学生的观察实践能力;掌握制作临时装片的方法。

(3)情感、态度与价值观目标通过使用高倍显微镜观察各种各样的细胞,激发学生学习生物科学的兴趣。

3.教学的重难点(1)重点:正确使用高倍显微镜观察几种细胞(2)难点:高倍镜的使用及对细胞图像的比较归纳二、学情分析鉴于学生在义务教育阶段学习了一点显微镜使用的基础知识,但是由于时间间隔已久,再加上初中对生物学科的不重视,导致现阶段对显微镜的陌生。

所以,在本节中应给学生充分的时间训练显微镜的使用,客服对细胞微观结构认识上的不足,并训练学生正确使用高倍显微镜和制作临时装片的实验技术,尤其对那些从来没有摸过显微镜的学生而言,理论知识转变为熟练的技能,极为重要。

此外,高一的学生积极能动性较高,在实验中应积极引导学生观察和思考,体现学生的主体性和教师的主导性。

三、教法和学法教法:本节的内容需要从观察多种多样的细胞升华到细胞结构的统一性,所以显微镜下的观察和分析非常重要。

可以让学生课下自己准备想要观察的动植物材料,并将它们制作成装片,在显微镜下观察并得出结论,既激发了学生的兴趣又培养了学生的动手能力。

再配以多媒体辅助教学,根据教材又不拘泥于教材,活学活用。

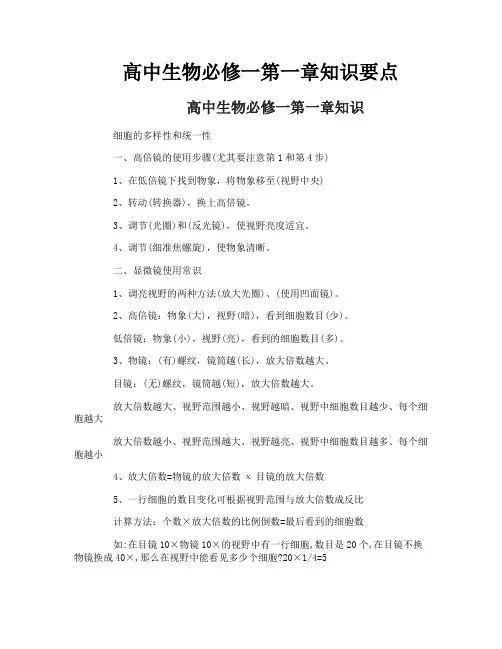

高中生物必修一第一章知识要点高中生物必修一第一章知识细胞的多样性和统一性一、高倍镜的使用步骤(尤其要注意第1和第4步)1、在低倍镜下找到物象,将物象移至(视野中央)2、转动(转换器),换上高倍镜。

3、调节(光圈)和(反光镜),使视野亮度适宜。

4、调节(细准焦螺旋),使物象清晰。

二、显微镜使用常识1、调亮视野的两种方法(放大光圈)、(使用凹面镜)。

2、高倍镜:物象(大),视野(暗),看到细胞数目(少)。

低倍镜:物象(小),视野(亮),看到的细胞数目(多)。

3、物镜:(有)螺纹,镜筒越(长),放大倍数越大。

目镜:(无)螺纹,镜筒越(短),放大倍数越大。

放大倍数越大、视野范围越小、视野越暗、视野中细胞数目越少、每个细胞越大放大倍数越小、视野范围越大、视野越亮、视野中细胞数目越多、每个细胞越小4、放大倍数=物镜的放大倍数х目镜的放大倍数5、一行细胞的数目变化可根据视野范围与放大倍数成反比计算方法:个数×放大倍数的比例倒数=最后看到的细胞数如:在目镜10×物镜10×的视野中有一行细胞,数目是20个,在目镜不换物镜换成40×,那么在视野中能看见多少个细胞?20×1/4=56、圆行视野范围细胞的数量的变化可根据视野范围与放大倍数的平方成反比计算如:在目镜为10×物镜为10×的视野中看见布满的细胞数为20个,在目镜不换物镜换成20×,那么在视野中我们还能看见多少个细胞?20×(1/2)2=5三、原核生物与真核生物主要类群:原核生物:蓝藻,含有(叶绿素)和(藻蓝素),可进行光合作用,属自养型生物。

细菌:(球菌,杆菌,螺旋菌,乳酸菌);放线菌:(链霉菌)支原体,衣原体,立克次氏体真核生物:动物、植物、真菌:(青霉菌,酵母菌,蘑菇)等、四、细胞学说1、创立者:(施莱登,施旺)2、细胞的发现者及命名者:英国科学家、罗伯特?虎克3、内容要点:P10,共三点4、揭示问题:揭示了(细胞统一性,和生物体结构的统一性)。

高中生物实验知识点总结一、光学显微镜的结构、呈像原理、放大倍数计算方法结构:光学部分:目镜、镜筒、物镜、遮光器(有大小光圈)和反光镜(有平面镜和凹面镜)机械部分:镜座、倾斜关节、镜臂、载物台(上有通光孔、压片夹)、镜头转换器、粗、细准焦螺旋。

注:目镜无旋转螺丝,镜头越长,放大倍数越小;物镜有旋转螺丝,镜头越长,放大倍数越大。

呈像原理:映入眼球内的是倒立放大的虚像。

(物镜质量的优劣直接影响成像的清晰程度)放大倍数:目镜和物镜二者放大倍数的乘积)注:显微镜放大倍数是指直径倍数,即长度和宽度,而不是面积。

二、显微镜的使用:置镜(装镜头)→对光→置片→调焦→观察1.安放。

显微镜放置在桌前略偏左,距桌缘8—10cm处,装好物镜和目镜(目镜5×物镜10×)2.对光。

转动转换器,使低倍镜对准通光孔,选取较大光圈对准通光孔。

左眼注视目镜,同时把反光镜转向光源,直至视野光亮均匀适度。

调节视野亮度只可用遮光器和反光镜,光线过强,改用较小光圈或用平面反光镜;光线过弱,改用较大光圈或用凹面反光镜。

选低倍镜→选较大的光圈→选反光镜(左眼观察)3.观察。

将切片或装片放在载物台上,标本正对通光孔中心。

转动粗准焦螺旋(顺时针),俯首侧视镜筒慢慢下降,直到物镜接近切片(约),左眼观察目镜,(反时针)旋转粗准焦螺旋,使镜筒慢慢上升,看到物像时轻微来回旋转细准焦,直到物像清晰。

(找不到物像时,可重复一次或移动装片使标本移至通光孔中心)。

.观察时两眼都要睁开,便于左眼观察,右眼看着画图。

侧面观察降镜筒→左眼观察找物像→细准焦螺旋调清晰4.高倍镜的转换。

找到物像后,把要观察的物像移到视野中央,把低倍镜移走,换上高倍镜,只准用细准焦螺旋和反光镜把视野调整清晰,直到物像清楚为止。

顺序:移装片→转动镜头转换器→调反光镜或光圈→调细准焦螺旋注:换高倍物镜时只能移动转换器,换镜后,只准调节细准焦和反光镜(或光圈)。

问1:低倍镜换为高倍镜后,若看不到或看不清原来的像,可能原因(ABC)A、物像不在视野中B、焦距不在同一平面C、载玻片放反,盖玻片在下面D、未换目镜问2:放大倍数与视野的关系:放大倍数越小,视野范围越大,看到的细胞数目越多,视野越亮,工作距离越长;放大倍数越大,视野范围越小,看到的细胞数目越少,视野越暗,工作距离越短。