脏腑病证治概要

- 格式:ppt

- 大小:2.47 MB

- 文档页数:24

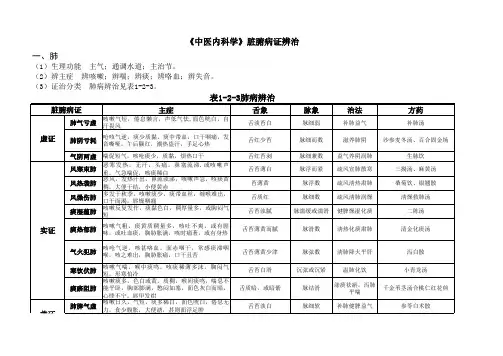

《中医内科学》脏腑病证辨治一、肺(1)生理功能 主气;通调水道;主治节。

(2)辨主症 辨咳嗽;辨喘;辨痰;辨咯血;辨失音。

(3)证治分类 肺病辨治见表1-2-3。

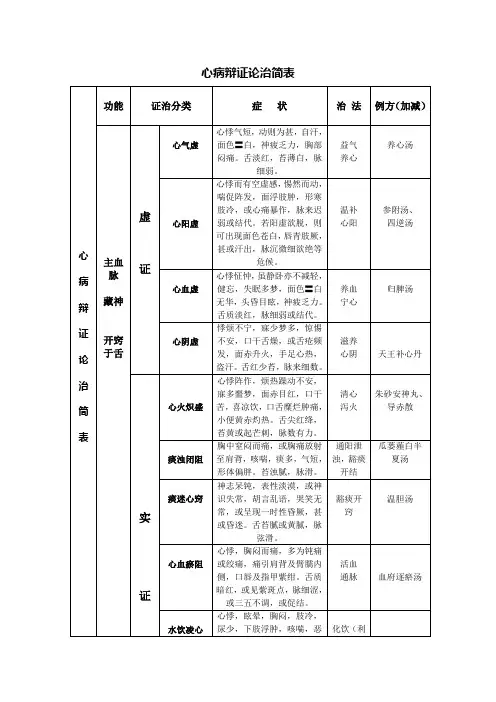

二、心(1)生理功能 主血脉,藏神,开窍于舌。

(2)辨主症 辨心悸、怔仲;辨真心痛;辨昏迷、虚脱;辨水肿;辨失眠、健忘。

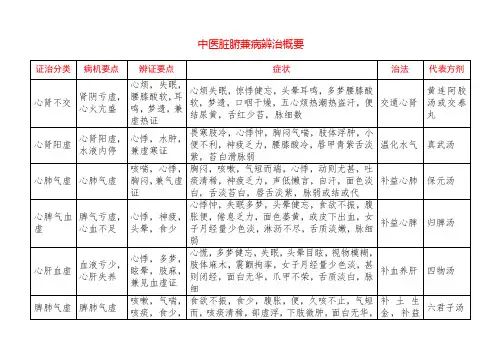

(3)证治分类 心病辨治见表1-2-4。

表1-2-4心病辨治三、脾(1)生理功能 脾主运化;脾主升清;脾统血;脾合肌肉,主四肢;脾开窍于口,其华在唇。

(2)辨主症 辨泄泻、辨脘腹痛、辨便秘。

(3)证治分类 脾病辨治见表1-2-5。

表1-2-5脾病辨治(1)生理功能 肝主疏泄;肝藏血,主筋;开窍于目;肝藏魂,主谋虑。

(2)辨主症 辨头痛;辨眩晕;辨痉、抽搐;辨昏厥;辨黄疸;辨胁痛;辨癥瘕、积聚;辨麻木。

(3)证治分类 肝病辨治见表1-2-6。

表1-2-6肝病辨治(1)生理功能 藏精;主水;主骨,生髓,充脑;主纳气;开窍于耳。

(2)辨主症 辨腰膝酸痛;辨耳鸣、耳聋、眩晕;辨阳痿、遗精、月经失常;辨淋浊、尿血;辨小便异常;辨水(3)证治分类 肾病辨治见表1-2-7。

表1-2-7肾病辨治(1)生理功能 主决断;贮藏和传送胆汁。

(2)辨主症 辨胁痛;辨黄疸。

(3)证治分类 肝病辨治见表1-2-8。

表1-2-8胆病辨治(1)生理功能 主受纳,腐熟水谷。

(2)辨主症 辨胃脘疼痛;辨恶心、呕吐。

(3)证治分类 胃病辨治见表1-2-9。

表1-2-9胃病辨治八、大肠、小肠(1)生理功能 小肠为受盛化物,分淸泌浊;大肠为传导糟粕。

(2)辨主症辨 腹胀、腹痛、呕吐、便溏;辨腹泻或便秘(3)证治分类 大肠、小肠病辨治见表1-2-10。

表1-2-10大肠、小肠病辨治九、膀胱(1)生理功能 贮藏尿液和排出小便。

(2)辨主症 辨尿量、尿次、排尿和尿液的色质变化。

(3)证治分类 膀胱病辨治见表1-2-11。

表1-2-11膀胱病辨治。

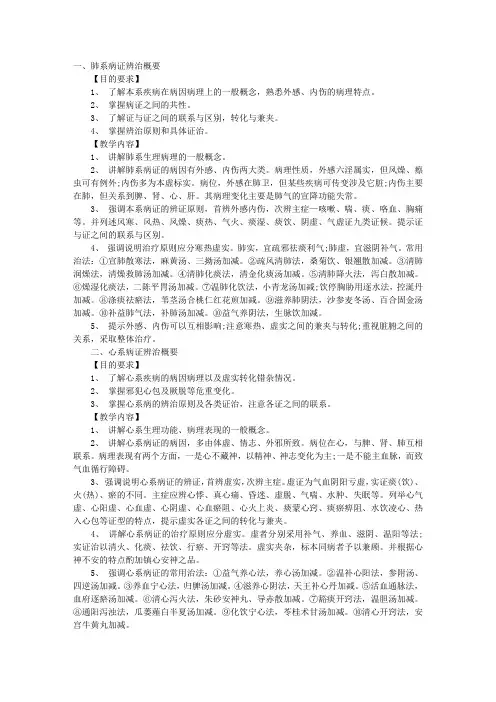

一、肺系病证辨治概要【目的要求】1、了解本系疾病在病因病理上的一般概念,熟悉外感、内伤的病理特点。

2、掌握病证之间的共性。

3、了解证与证之间的联系与区别,转化与兼夹。

4、掌握辨治原则和具体证治。

【教学内容】1、讲解肺系生理病理的一般概念。

2、讲解肺系病证的病因有外感、内伤两大类。

病理性质,外感六淫属实,但风燥、瘵虫可有例外;内伤多为本虚标实。

病位,外感在肺卫,但某些疾病可传变涉及它脏;内伤主要在肺,但关系到脾、肾、心、肝。

其病理变化主要是肺气的宣降功能失常。

3、强调本系病证的辨证原则,首辨外感内伤,次辨主症—咳嗽、喘、痰、咯血、胸痛等。

并列述风寒、风热、风燥、痰热、气火、痰湿、痰饮、阴虚、气虚证九类证候。

提示证与证之间的联系与区别。

4、强调说明治疗原则应分寒热虚实。

肺实,宜疏邪祛痰利气;肺虚,宜滋阴补气。

常用治法:①宣肺散寒法,麻黄汤、三拗汤加减。

②疏风清肺法,桑菊饮、银翘散加减。

③清肺润燥法,清燥救肺汤加减。

④清肺化痰法,清金化痰汤加减。

⑤清肺降火法,泻白散加减。

⑥燥湿化痰法,二陈平胃汤加减。

⑦温肺化饮法,小青龙汤加减;饮停胸胁用逐水法,控涎丹加减。

⑧涤痰祛瘀法,苇茎汤合桃仁红花煎加减。

⑨滋养肺阴法,沙参麦冬汤、百合固金汤加减。

⑩补益肺气法,补肺汤加减。

⑩益气养阴法,生脉饮加减。

5、提示外感、内伤可以互相影响;注意寒热、虚实之间的兼夹与转化;重视脏腑之间的关系,采取整体治疗。

二、心系病证辨治概要【目的要求】1、了解心系疾病的病因病理以及虚实转化错杂情况。

2、掌握邪犯心包及厥脱等危重变化。

3、掌握心系病的辨治原则及各类证治,注意各证之间的联系。

【教学内容】1、讲解心系生理功能、病理表现的一般概念。

2、讲解心系病证的病因,多由体虚、情志、外邪所致。

病位在心,与脾、肾、肺互相联系。

病理表现有两个方面,一是心不藏神,以精神、神志变化为主;一是不能主血脉,而致气血循行障碍。

3、强调说明心系病证的辨证,首辨虚实,次辨主症。

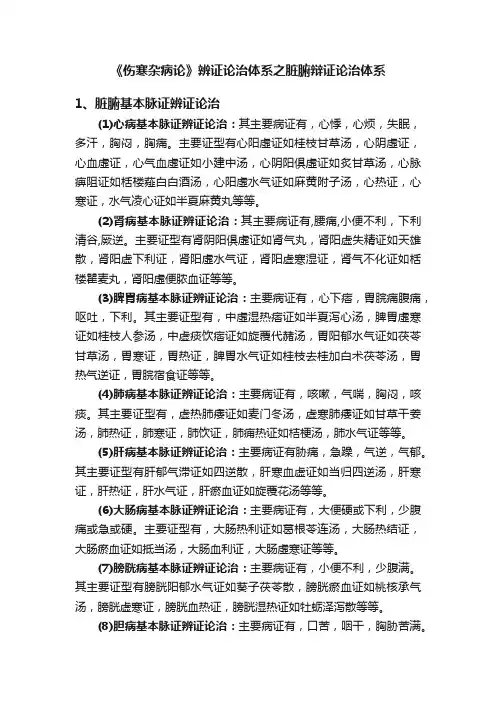

《伤寒杂病论》辨证论治体系之脏腑辩证论治体系1、脏腑基本脉证辨证论治(1)心病基本脉证辨证论治:其主要病证有,心悸,心烦,失眠,多汗,胸闷,胸痛。

主要证型有心阳虛证如桂枝甘草汤,心阴虛证,心血虛证,心气血虛证如小建中汤,心阴阳俱虛证如炙甘草汤,心脉痹阻证如栝楼薤白白酒汤,心阳虛水气证如麻黄附子汤,心热证,心寒证,水气凌心证如半夏麻黄丸等等。

(2)肾病基本脉证辨证论治:其主要病证有,腰痛,小便不利,下利清谷,厥逆。

主要证型有肾阴阳俱虛证如肾气丸,肾阳虚失精证如天雄散,肾阳虚下利证,肾阳虛水气证,肾阳虚寒湿证,肾气不化证如栝楼瞿麦丸,肾阳虛便脓血证等等。

(3)脾胃病基本脉证辨证论治:主要病证有,心下痞,胃脘痛腹痛,呕吐,下利。

其主要证型有,中虛湿热痞证如半夏泻心汤,脾胃虛寒证如桂枝人参汤,中虚痰饮痞证如旋覆代赭汤,胃阳郁水气证如茯苓甘草汤,胃寒证,胃热证,脾胃水气证如桂枝去桂加白术茯苓汤,胃热气逆证,胃脘宿食证等等。

(4)肺病基本脉证辨证论治:主要病证有,咳嗽,气喘,胸闷,咳痰。

其主要证型有,虚热肺痿证如麦门冬汤,虚寒肺痿证如甘草干姜汤,肺热证,肺寒证,肺饮证,肺痈热证如桔梗汤,肺水气证等等。

(5)肝病基本脉证辨证论治:主要病证有胁痛,急躁,气逆,气郁。

其主要证型有肝郁气滞证如四逆散,肝寒血虚证如当归四逆汤,肝寒证,肝热证,肝水气证,肝瘀血证如旋覆花汤等等。

(6)大肠病基本脉证辨证论治:主要病证有,大便硬或下利,少腹痛或急或硬。

主要证型有,大肠热利证如葛根苓连汤,大肠热结证,大肠瘀血证如抵当汤,大肠血利证,大肠虛寒证等等。

(7)膀胱病基本脉证辨证论治:主要病证有,小便不利,少腹满。

其主要证型有膀胱阳郁水气证如葵子茯苓散,膀胱瘀血证如桃核承气汤,膀胱虚寒证,膀胱血热证,膀胱湿热证如牡蛎泽泻散等等。

(8)胆病基本脉证辨证论治:主要病证有,口苦,咽干,胸胁苦满。

其主要证型有,少阳胆热气郁证。

2、脏腑兼证辨证论治(1)心病证兼证辨证论治:心肾不交证如桂枝加龙骨牡蛎汤,心脾两虛证如甘麦大枣汤,心肾水气证如麻黄附子汤,心肺虛热证如百合知母汤,心胆热证如柴胡加龙骨牡蛎汤等等。

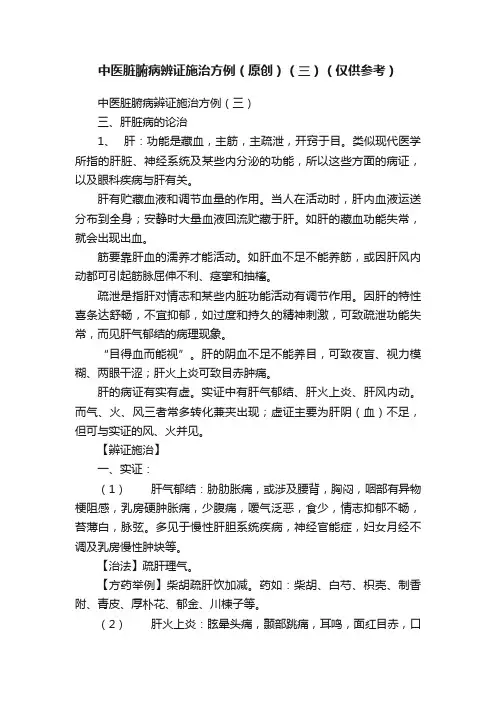

中医脏腑病辨证施治方例(原创)(三)(仅供参考)中医脏腑病辨证施治方例(三)三、肝脏病的论治1、肝:功能是藏血,主筋,主疏泄,开窍于目。

类似现代医学所指的肝脏、神经系统及某些内分泌的功能,所以这些方面的病证,以及眼科疾病与肝有关。

肝有贮藏血液和调节血量的作用。

当人在活动时,肝内血液运送分布到全身;安静时大量血液回流贮藏于肝。

如肝的藏血功能失常,就会出现出血。

筋要靠肝血的濡养才能活动。

如肝血不足不能养筋,或因肝风内动都可引起筋脉屈伸不利、痉挛和抽槒。

疏泄是指肝对情志和某些内脏功能活动有调节作用。

因肝的特性喜条达舒畅,不宜抑郁,如过度和持久的精神刺激,可致疏泄功能失常,而见肝气郁结的病理现象。

“目得血而能视”。

肝的阴血不足不能养目,可致夜盲、视力模糊、两眼干涩;肝火上炎可致目赤肿痛。

肝的病证有实有虚。

实证中有肝气郁结、肝火上炎、肝风内动。

而气、火、风三者常多转化兼夹出现;虚证主要为肝阴(血)不足,但可与实证的风、火并见。

【辨证施治】一、实证:(1)肝气郁结:胁肋胀痛,或涉及腰背,胸闷,咽部有异物梗阻感,乳房硬肿胀痛,少腹痛,嗳气泛恶,食少,情志抑郁不畅,苔薄白,脉弦。

多见于慢性肝胆系统疾病,神经官能症,妇女月经不调及乳房慢性肿块等。

【治法】疏肝理气。

【方药举例】柴胡疏肝饮加减。

药如:柴胡、白芍、枳壳、制香附、青皮、厚朴花、郁金、川楝子等。

(2)肝火上炎:眩晕头痛,颞部跳痛,耳鸣,面红目赤,口干苦,胁部疼痛,呕吐黄苦水,甚则吐血,衄血,急躁易怒,大便多秘结,苔黄,脉弦数。

多见于高血压病、更年期症候群、肝胆系统炎症、上消化道出血、目疾等。

【治法】清肝泻火。

【方药举例】龙胆泻肝汤加减。

药如:龙胆草、黑山栀、丹皮、夏枯草、金钱草、黄芩、黄连等。

(3)肝风内动:A、肝阳化风:头部抽疼痛,头晕目花,口眼歪斜,肢麻或震颤,舌强、舌体偏斜抖动,言语不清,甚则卒然昏倒,手足拘急或抽搐,苔薄质红,脉弦,多见于高血压病、脑血管意外及其他神经系统疾病。

心病辩证论治简表

心居胸中,心包围护其外,为五脏六腑之大主,人体生命活动的中心。

主血脉,藏神,心不受邪,外邪入侵,多为心包所受,而本脏之病,多起于内伤。

肺病辩证论治简表

肺居胸中,其位最高,对其他脏腑有覆盖、保护作用,所谓“肺为五脏华盖”。

肺叶娇嫩,其性情虚而喜煦润,喜润恶燥,易受内外之邪侵袭而致病,故又称“娇脏”。

脾病辩证论治简表

脾为后天之本,气血津液生化之源,其特性是喜燥恶湿,脾病运化不健,则湿蕴不化,故脾病多与湿有关

肝病辩证论治简表

肝为刚脏,体阴用阳,喜条达而恶抑郁,郁则化火、生风,故肝病以阳亢为多见;且其性易动而难静,病即延及它脏,故曰:“肝为五脏之贼”,为病最杂而治法最广。

肾病辩证论治简表

肾为先天之本,肾阴肾阳是其他脏腑阴阳的根本,为生命活动之根。

人之生长、发育、生殖、衰老,均关系到肾,因此肾病本质多属于虚。

胆病辩证论治简表

胆附于肝,其经脉属胆络肝,两者相为表里。

它的主要生理功能是主决断,贮藏和传送胆汁,泄注于胃肠,协助水谷的消化。

胆病表现为少寐,易惊胆怯,或胁痛、黄疸等症。

肝胆疾病有密切联系,在辨证、立法、选方上有许多相同之处,因此胆病可与肝系病证互参。

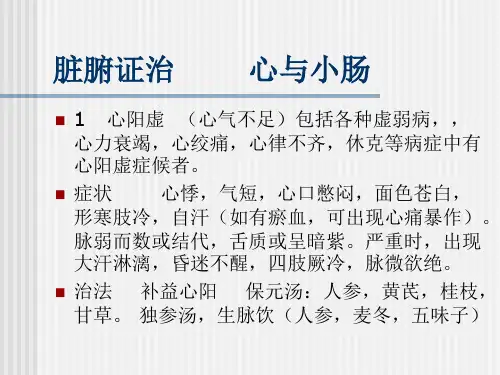

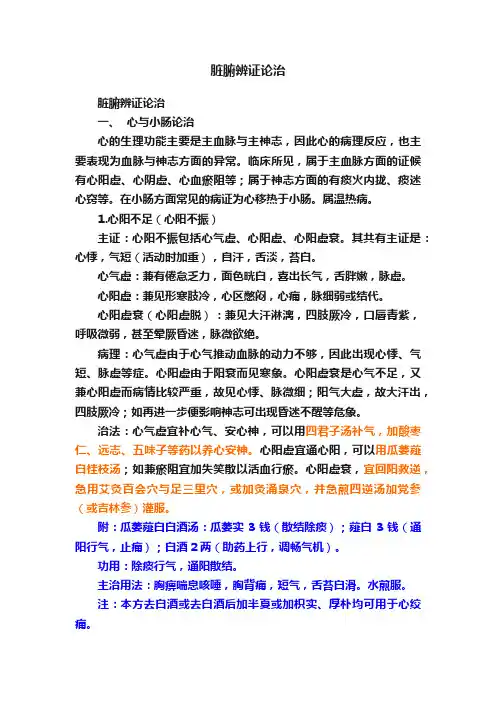

脏腑辨证论治脏腑辨证论治一、心与小肠论治心的生理功能主要是主血脉与主神志,因此心的病理反应,也主要表现为血脉与神志方面的异常。

临床所见,属于主血脉方面的证候有心阳虚、心阴虚、心血瘀阻等;属于神志方面的有痰火内拢、痰迷心窍等。

在小肠方面常见的病证为心移热于小肠。

属温热病。

1.心阳不足(心阳不振)主证:心阳不振包括心气虚、心阳虚、心阳虚衰。

其共有主证是:心悸,气短(活动时加重),自汗,舌淡,苔白。

心气虚:兼有倦怠乏力,面色晄白,喜出长气,舌胖嫩,脉虚。

心阳虚:兼见形寒肢冷,心区憋闷,心痛,脉细弱或结代。

心阳虚衰(心阳虚脱):兼见大汗淋漓,四肢厥冷,口唇青紫,呼吸微弱,甚至晕厥昏迷,脉微欲绝。

病理:心气虚由于心气推动血脉的动力不够,因此出现心悸、气短、脉虚等症。

心阳虚由于阳衰而见寒象。

心阳虚衰是心气不足,又兼心阳虚而病情比较严重,故见心悸、脉微细;阳气大虚,故大汗出,四肢厥冷;如再进一步便影响神志可出现昏迷不醒等危象。

治法:心气虚宜补心气、安心神,可以用四君子汤补气,加酸枣仁、远志、五味子等药以养心安神。

心阳虚宜通心阳,可以用瓜蒌薤白桂枝汤;如兼瘀阻宜加失笑散以活血行瘀。

心阳虚衰,宜回阳救逆,急用艾灸百会穴与足三里穴,或加灸涌泉穴,并急煎四逆汤加党参(或吉林参)灌服。

附:瓜蒌薤白白酒汤:瓜蒌实3钱(散结除痰);薤白3钱(通阳行气,止痛);白酒2两(助药上行,调畅气机)。

功用:除痰行气,通阳散结。

主治用法:胸痹喘息咳唾,胸背痛,短气,舌苔白滑。

水煎服。

注:本方去白酒或去白酒后加半夏或加枳实、厚朴均可用于心绞痛。

附:四君子汤:党参3钱,白术4钱,茯芩4钱,灸甘草2钱。

功用:补气健脾。

主治用法:脾胃虚弱及各种气虚证。

水煎服。

方解:本方以党参补气健脾为主药;白术、茯芩健脾益气去湿为辅药;灸甘草益脾和中为佐药。

本方加陈皮,治小儿脾胃虚弱,不食饮食,吐泻;再加半夏(姜、枣汤送服),名“六君子汤”,治胸膈不利或腹胀呕吐,嗳酸便溏;再加木香、砂仁,名“香砂六君子汤”,理气醒胃之力更强,常用于虚寒性胃痛。

一、引言中医学认为,人体是一个统一的整体,脏腑之间相互联系、相互影响。

脏腑辨证是中医诊断疾病的重要方法之一,通过对脏腑功能的分析,找出病因、病机,进而指导临床治疗。

本文将介绍脏腑辨证的基本原理,并结合常见疾病,探讨相应的治疗用药方案。

二、脏腑辨证基本原理1. 脏腑分阴阳:中医学将人体脏腑分为阴阳两类,如心、肺属阳,肝、脾、肾属阴。

阴阳相互依存、相互制约,维持人体生命活动的平衡。

2. 脏腑相表里:中医学认为,脏腑之间存在着表里关系,即脏为阴,腑为阳,脏属阴,腑属阳。

脏与腑相互配合,共同完成人体的生理功能。

3. 脏腑互为生克:脏腑之间相互制约、相互为用,形成生克关系。

如心火能制约肝木,肝木能制约脾土等。

4. 脏腑气血津液互生互化:脏腑之间的生理功能是通过气血津液的作用实现的,它们之间相互滋生、相互转化。

三、脏腑辨证治疗用药方案1. 心脏病证(1)病因病机:心主血脉,心火不足,血行不畅,或心阴不足,心火亢盛,导致血脉瘀阻。

(2)治疗用药方案:- 心火不足:选用补心气、养心阴的药物,如人参、黄芪、当归、丹参、麦冬等。

- 心阴不足:选用养心阴、清热解毒的药物,如生地黄、玄参、黄连、丹皮等。

- 血脉瘀阻:选用活血化瘀、通络止痛的药物,如川芎、红花、桃仁、丹参、牛膝等。

2. 肺脏病证(1)病因病机:肺主气,司呼吸,肺气虚弱,或肺阴不足,肺热内生,导致气机不畅。

(2)治疗用药方案:- 肺气虚弱:选用补肺气、益肺阴的药物,如人参、黄芪、白术、麦冬、五味子等。

- 肺阴不足:选用养肺阴、润肺燥的药物,如沙参、玉竹、百合、麦冬、杏仁等。

- 肺热内生:选用清热解毒、润肺止咳的药物,如黄芩、桑白皮、瓜蒌、贝母、百部等。

3. 脾脏病证(1)病因病机:脾主运化,脾气虚弱,或脾阳不足,导致气血生化无源,水湿内生。

(2)治疗用药方案:- 脾气虚弱:选用健脾益气、补中益气的药物,如人参、白术、黄芪、甘草等。

- 脾阳不足:选用温中健脾、燥湿止泻的药物,如干姜、桂枝、白术、茯苓、泽泻等。

五脏证治列表

记好这些药对,五脏水火、气血、八法用药一目了然。

“小病治气血,大病治水火。

盖气血者,后天有形之阴阳也;水火者,先天无形之阴阳也”

一、【五脏】【水火】【血气】之【虚实病机】及其【代表药对方】列表

阴阳失调是中医学的病理观,燮理阴阳是中医学的治疗观。

阴阳失调表现在水火消长失衡(病性)与血气互根失向(病向)两方面。

1.水火消长失衡(病性)

火亢则热-热者寒之

火衰则寒-寒者热之

水盛则湿-湿者燥之

水涸则燥-燥者润之

2.血气互根失向(病向)

血气上逆-逆者降之

血气下陷-陷者升之

血气内闭-闭者宣之

血气外脱-脱者敛之

二、【五脏】治疗【八法】及其【代表药对方】列表

#中医知识##中医学习##科普#。