比较优势理论实例

- 格式:docx

- 大小:5.91 KB

- 文档页数:1

浅析比较优势理论比较优势理论是经济学家大卫·李嘉图在19世纪初提出的一个经济学理论,它解释了为什么不同国家或个体应该专门从事自己最有竞争力的产业,然后通过贸易交换获取其他商品或服务。

比较优势理论的基本原理是,即使一个国家在所有产业中都有一定的竞争优势,它仍然应该专门从事自己最有优势的产业,然后通过贸易交换获得其他产业的产品。

这是因为每个国家或个体的生产成本和生产能力是有差异的,而通过专门化生产和贸易交换,不同国家或个体可以充分利用自己的比较优势,从而获得更高的经济效益。

比较优势的概念可以通过一个简单的例子来解释:假设国家A和国家B都可以生产棉花和钢铁,但国家A的生产成本比国家B低。

根据比较优势理论,国家A应该专门从事棉花生产,因为它在棉花产业上具有更大的竞争优势。

相反,国家B应该专门从事钢铁生产,因为它在钢铁产业上具有更大的竞争优势。

然后两国通过贸易交换他们生产的商品,从而都能获得对方的产品。

比较优势理论的优势在于它能够解释为什么国际贸易是有益的。

通过专门化生产和贸易交换,国家或个体能够获得更大的经济效益。

比较优势理论还可以解释为什么不同国家或个体的资源配置和经济结构不同,并为国际贸易提供了一个理论基础。

比较优势理论也有一些局限性。

它假设所有的资源和技术都是固定的,但实际上,资源和技术是可以改变的。

比较优势理论没有考虑到国内市场需求的影响,而市场需求是一个重要的决定因素。

比较优势理论也没有考虑到一些非经济因素,如政府政策和文化差异等。

比较优势理论是一个重要的经济学理论,它解释了国际贸易的产生和发展。

它揭示了通过专门化生产和贸易交换来实现经济效益的方法,并为国家和个体在全球市场中找到自己的位置提供了理论基础。

它也有一些局限性需要在实际应用中进行考虑和完善。

国际贸易中的比较优势理论及其应用前言在当今全球化的经济环境下,国际贸易已经成为各国经济发展的重要组成部分。

而比较优势理论则是国际贸易中最为重要的理论之一。

笔者将深入探讨比较优势理论的概念、应用和限制,以及如何在国际贸易中实现最大化的利益。

什么是比较优势理论?比较优势理论是一种解释国际贸易的理论,由英国政治经济学家大卫·李嘉图于1817年提出。

该理论认为,各国之间的贸易可以通过比较各自的成本来实现互利互惠的结果。

换句话说,每个国家应该专门从事自己最擅长的产业,而不是在所有产业中都试图成为专家。

举个例子,假设美国和中国都可以生产鞋子和电子产品。

如果美国生产鞋子的成本更低,而中国生产电子产品的成本更低,那么按照比较优势理论,美国应该把重点放在生产鞋子上,而中国应该专注于生产电子产品。

通过这种互相贸易的方式,两个国家都可以获得更多的利益。

比较优势理论的应用比较优势理论被广泛应用于国际贸易中,尤其是在贸易协定、产业布局和国际产业转移等方面。

贸易协定许多贸易协定都是基于比较优势理论而制定的。

例如,自由贸易协定(FTA)可以帮助各国根据自己的比较优势,实现互利共赢的贸易。

产业布局各国的产业布局通常也是基于比较优势。

通过专注于最有竞争力的产业,国家可以更有效地利用资源,提高生产效率和质量,进而促进经济发展。

国际产业转移国际产业转移是另一个比较优势理论的重要应用。

通过将不同行业的生产转移至具有比较优势的国家,全球经济可以更加高效地运转,从而为各国带来更多的福利。

比较优势理论的限制比较优势理论被认为是解释和提高国际贸易效率最重要的理论之一,但也存在着一些限制。

市场失灵在比较优势理论中,各国之间假定市场是完全竞争的,货物和服务可以自由流动,而市场价格可以反映各种情况。

但实际上,市场往往不是完全竞争的,并且可能存在各种扭曲,从而导致资源配置不合理。

技术变革虽然比较优势理论提出的基本假设是某种国家始终比其他国家更擅长某一项生产,但在实际应用中,技术的变革可能会导致原本不具有比较优势的国家出现高效的生产方式,从而改变了各国产业的比较优势。

举例经济学比较优势原理比较优势原理是经济学中的一个重要理论,它指出,各国或个体应该根据自身的资源禀赋和生产能力选择适合自己的生产方式,以实现资源的最优配置和效益的最大化。

通过比较优势原理,各国或个体可以通过贸易合作实现互利共赢。

下面我将举例说明比较优势原理的具体应用。

1. 农业与制造业的比较优势假设国家A的农业生产效率高于制造业生产效率,而国家B的制造业生产效率高于农业生产效率。

根据比较优势原理,国家A应该专注于农业生产,国家B应该专注于制造业生产。

这样,两国可以通过贸易合作,实现资源的最优配置和效益的最大化。

2. 石油和农产品的比较优势假设国家C拥有丰富的石油资源,而国家D拥有丰富的农产品资源。

根据比较优势原理,国家C应该专注于石油生产,国家D应该专注于农产品生产。

这样,两国可以通过贸易合作,实现资源的最优配置和效益的最大化。

3. 高科技产品与传统产品的比较优势假设国家E拥有先进的科技和技术,可以高效地生产高科技产品,而国家F拥有传统产品的生产技能和资源。

根据比较优势原理,国家E应该专注于高科技产品生产,国家F应该专注于传统产品生产。

这样,两国可以通过贸易合作,实现资源的最优配置和效益的最大化。

4. 纺织品与机械设备的比较优势假设国家G的纺织品生产效率高于机械设备生产效率,而国家H的机械设备生产效率高于纺织品生产效率。

根据比较优势原理,国家G应该专注于纺织品生产,国家H应该专注于机械设备生产。

这样,两国可以通过贸易合作,实现资源的最优配置和效益的最大化。

5. 服务业与制造业的比较优势假设国家I的服务业生产效率高于制造业生产效率,而国家J的制造业生产效率高于服务业生产效率。

根据比较优势原理,国家I应该专注于服务业生产,国家J应该专注于制造业生产。

这样,两国可以通过贸易合作,实现资源的最优配置和效益的最大化。

6. 农产品与矿产资源的比较优势假设国家K拥有丰富的农产品资源,而国家L拥有丰富的矿产资源。

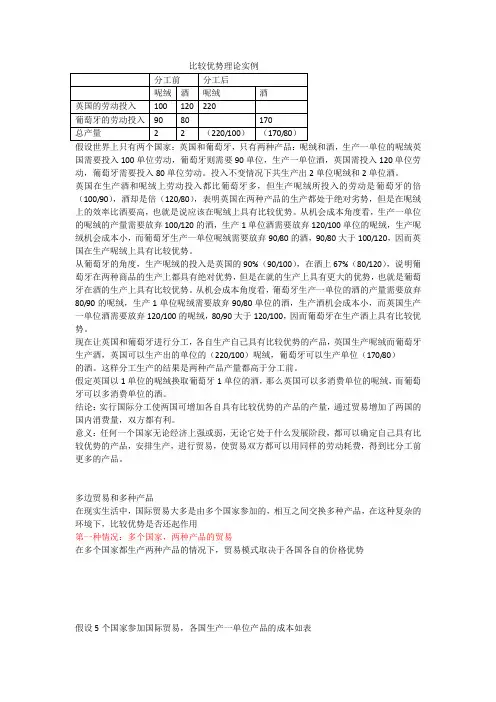

比较优势理论实例假设世界上只有两个国家:英国和葡萄牙,只有两种产品:呢绒和酒,生产一单位的呢绒英国需要投入100单位劳动,葡萄牙则需要90单位,生产一单位酒,英国需投入120单位劳动,葡萄牙需要投入80单位劳动。

投入不变情况下共生产出2单位呢绒和2单位酒。

英国在生产酒和呢绒上劳动投入都比葡萄牙多,但生产呢绒所投入的劳动是葡萄牙的倍(100/90),酒却是倍(120/80),表明英国在两种产品的生产都处于绝对劣势,但是在呢绒上的效率比酒要高,也就是说应该在呢绒上具有比较优势。

从机会成本角度看,生产一单位的呢绒的产量需要放弃100/120的酒,生产1单位酒需要放弃120/100单位的呢绒,生产呢绒机会成本小,而葡萄牙生产一单位呢绒需要放弃90/80的酒,90/80大于100/120,因而英国在生产呢绒上具有比较优势。

从葡萄牙的角度,生产呢绒的投入是英国的90%(90/100),在酒上67%(80/120),说明葡萄牙在两种商品的生产上都具有绝对优势,但是在就的生产上具有更大的优势,也就是葡萄牙在酒的生产上具有比较优势。

从机会成本角度看,葡萄牙生产一单位的酒的产量需要放弃80/90的呢绒,生产1单位呢绒需要放弃90/80单位的酒,生产酒机会成本小,而英国生产一单位酒需要放弃120/100的呢绒,80/90大于120/100,因而葡萄牙在生产酒上具有比较优势。

现在让英国和葡萄牙进行分工,各自生产自己具有比较优势的产品,英国生产呢绒而葡萄牙生产酒,英国可以生产出的单位的(220/100)呢绒,葡萄牙可以生产单位(170/80)的酒。

这样分工生产的结果是两种产品产量都高于分工前。

假定英国以1单位的呢绒换取葡萄牙1单位的酒,那么英国可以多消费单位的呢绒,而葡萄牙可以多消费单位的酒。

结论:实行国际分工使两国可增加各自具有比较优势的产品的产量,通过贸易增加了两国的国内消费量,双方都有利。

意义:任何一个国家无论经济上强或弱,无论它处于什么发展阶段,都可以确定自己具有比较优势的产品,安排生产,进行贸易,使贸易双方都可以用同样的劳动耗费,得到比分工前更多的产品。

浅析比较优势理论比较优势理论,是国际贸易理论中的重要内容之一。

该理论是由英国经济学家大卫· 里卡多在1817年提出的,并逐渐被广泛应用于国际贸易和国际经济研究领域。

比较优势理论认为,每个国家在生产某种商品上都有自己的优势,而国际贸易应该根据各国在生产不同商品上的相对优势来进行。

本文将通过对比较优势理论的分析,深入探讨这一理论的内涵、原理及适用范围,并从实践中总结出比较优势理论对国际贸易的重要意义。

比较优势理论认为,每个国家在生产某种商品上都有自己的优势。

这种优势可能来源于自然资源、技术水平、劳动力成本等方面,使得这个国家在生产这种商品时拥有相对的竞争优势。

以下是一些简单的例子,帮助读者更好地理解比较优势理论。

假设国家A和国家B分别生产两种商品,A国生产面包和牛奶都有比B国更大的优势,而B国则在生产铁矿石和石油上有更大的优势。

按照比较优势理论,A国应当更专注于生产面包和牛奶,并向B国进口铁矿石和石油;而B国则应当专注于生产铁矿石和石油,并向A国进口面包和牛奶。

这样一来,两国都能够在相对优势的领域取得更好的生产效率,并通过互相贸易实现双赢的局面。

比较优势理论的核心原理在于,通过国际贸易使得各国都能够在相对优势的领域实现资源的最优配置。

由于每个国家的生产要素条件各不相同,因此各国的产出效率也就不同,这就为国际贸易提供了可能。

通过国际贸易,每个国家都可以专注于自身的优势领域,获得相对更高的产出效率,并通过贸易互补的方式实现资源的最优配置。

这种资源的最优配置,能够有效提高全球资源的利用效率,带动各国经济的快速发展。

接着,比较优势理论的适用范围非常广泛。

无论是发达国家、发展中国家,还是新兴经济体,都适用比较优势理论。

对于发达国家来说,比较优势理论可以帮助其更好地规划全球资源配置,提高生产效率。

对于发展中国家来说,比较优势理论则可以为其提供更多的国际贸易机会,促进经济增长。

对于新兴经济体来说,比较优势理论则可以为其提供更多的发展机遇,加快实现经济转型。

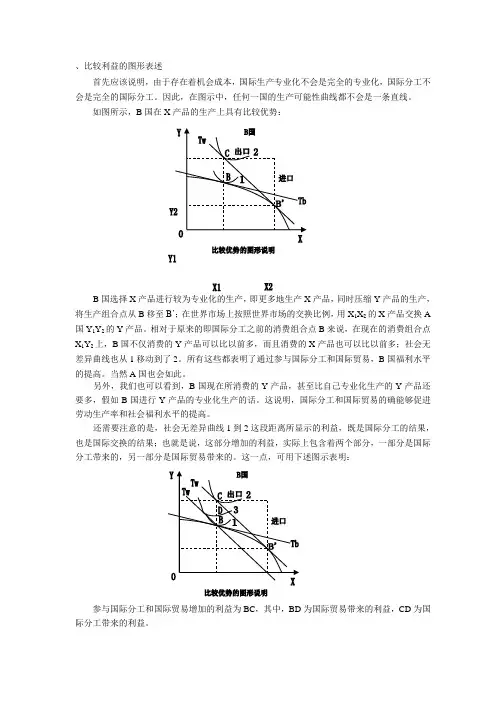

、比较利益的图形表述

首先应该说明,由于存在着机会成本,国际生产专业化不会是完全的专业化,国际分工不会是完全的国际分工。

因此,在图示中,任何一国的生产可能性曲线都不会是一条直线。

如图所示,B国在X产品的生产上具有比较优势:

B国选择X产品进行较为专业化的生产,即更多地生产X产品,同时压缩Y产品的生产,将生产组合点从B移至B’;在世界市场上按照世界市场的交换比例,用X1X2的X产品交换A 国Y1Y2的Y产品。

相对于原来的即国际分工之前的消费组合点B来说,在现在的消费组合点X1Y2上,B国不仅消费的Y产品可以比以前多,而且消费的X产品也可以比以前多;社会无差异曲线也从1移动到了2。

所有这些都表明了通过参与国际分工和国际贸易,B国福利水平的提高。

当然A国也会如此。

另外,我们也可以看到,B国现在所消费的Y产品,甚至比自己专业化生产的Y产品还要多,假如B国进行Y产品的专业化生产的话。

这说明,国际分工和国际贸易的确能够促进劳动生产率和社会福利水平的提高。

还需要注意的是,社会无差异曲线1到2这段距离所显示的利益,既是国际分工的结果,也是国际交换的结果;也就是说,这部分增加的利益,实际上包含着两个部分,一部分是国际分工带来的,另一部分是国际贸易带来的。

这一点,可用下述图示表明:

参与国际分工和国际贸易增加的利益为BC,其中,BD为国际贸易带来的利益,CD为国际分工带来的利益。

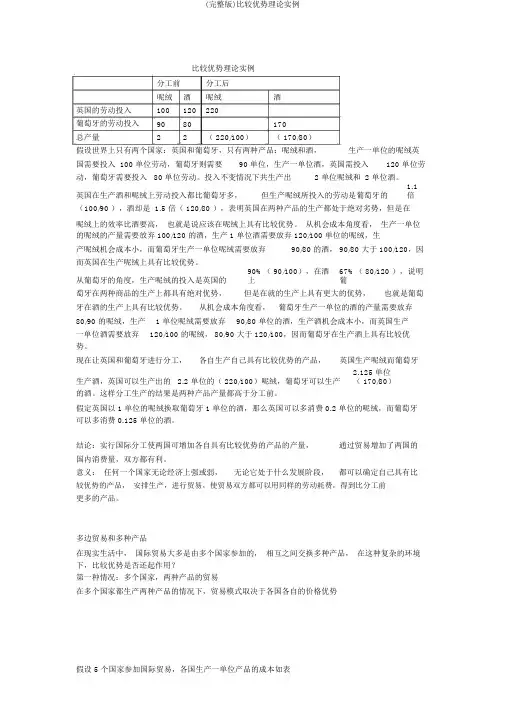

比较优势理论实例分工前分工后呢绒酒呢绒酒英国的劳动投入100 120 220葡萄牙的劳动投入90 80 170总产量 2 2 ( 220/100)( 170/80)假设世界上只有两个国家:英国和葡萄牙,只有两种产品:呢绒和酒,生产一单位的呢绒英国需要投入 100 单位劳动,葡萄牙则需要90 单位,生产一单位酒,英国需投入120 单位劳动,葡萄牙需要投入 80 单位劳动。

投入不变情况下共生产出 2 单位呢绒和 2 单位酒。

英国在生产酒和呢绒上劳动投入都比葡萄牙多,但生产呢绒所投入的劳动是葡萄牙的1.1 倍(100/90 ),酒却是 1.5 倍( 120/80 ),表明英国在两种产品的生产都处于绝对劣势,但是在呢绒上的效率比酒要高,也就是说应该在呢绒上具有比较优势。

从机会成本角度看,生产一单位的呢绒的产量需要放弃 100/120 的酒,生产 1 单位酒需要放弃 120/100 单位的呢绒,生产呢绒机会成本小,而葡萄牙生产一单位呢绒需要放弃90/80 的酒, 90/80 大于 100/120,因而英国在生产呢绒上具有比较优势。

从葡萄牙的角度,生产呢绒的投入是英国的90%( 90/100),在酒上67%( 80/120 ),说明葡萄牙在两种商品的生产上都具有绝对优势,但是在就的生产上具有更大的优势,也就是葡萄牙在酒的生产上具有比较优势。

从机会成本角度看,葡萄牙生产一单位的酒的产量需要放弃80/90 的呢绒,生产 1 单位呢绒需要放弃90/80 单位的酒,生产酒机会成本小,而英国生产一单位酒需要放弃120/100 的呢绒, 80/90 大于 120/100,因而葡萄牙在生产酒上具有比较优势。

现在让英国和葡萄牙进行分工,各自生产自己具有比较优势的产品,英国生产呢绒而葡萄牙生产酒,英国可以生产出的 2.2 单位的( 220/100)呢绒,葡萄牙可以生产2.125 单位( 170/80)的酒。

这样分工生产的结果是两种产品产量都高于分工前。

比较优势理论的例子泰格尔.伍兹把大量时间用于在草地商走来走去。

他是当代最天才的高尔夫球手之一,他可以在大多数非职业高尔夫球手只能做梦的路上击球并打入洞内。

很可能的是,他在其他活动中也出类拔萃。

例如,我们可以设想,伍兹可以比其他任何一个人都更快地修剪自己的草坪。

但是仅仅由于他能迅速地修剪草坪,就意味着他应该这样做吗?为了回答这个问题,我们可以用机会成本和比较成本的概念。

比如说伍兹能用2个小时修剪完草坪。

在这同样的2小时中,他能为耐克鞋拍一部电视商业广告,并赚到1万美元。

与他相比,住在他隔壁的佛瑞斯特·古姆普能用4个小时修剪完伍兹家的草坪。

在这同样的4个小时中,他可以在麦当劳店工作并赚20美元。

在这个例子中,伍兹修剪草坪的机会成本是1万美元,而佛瑞斯特的机会成本是20美元。

伍兹在修剪草坪上有绝对优势,因为他可以用更少的时间干完这件活。

但佛瑞斯特在修剪草坪上有比较优势,因为他的机会成本低。

在这个例子中,贸易的好处是巨大的。

伍兹不应该修剪草坪,而应该去拍商业广告片,他应该雇佣佛瑞斯特修剪草坪。

只要他支付给佛瑞斯特的钱大于20美元而低于1万美元,双方的状况都会更好。

Case2:美国应该与其他国家进行贸易吗?个人可以从专业化和相互贸易中获益,不同国家的人也可以这样。

美国人喜欢的许多物品是外国生产的,而美国生产的许多物品也在国外销售。

为了说明各国如何能从贸易中获益,假设有两个国家,美国和日本,生产两种物品,食物和汽车。

假设两国汽车同样好:美国工人和日本工人每人每月能生产一辆汽车。

与此相比,由于美国的土地更多、更好,它生产食物更有利:美国每个工人每月能生产2吨食物,而日本每个工人每月只能生产1吨食物。

比较优势原理说明,每种物品应该由生产这种物品机会成本较少的国家生产。

由于美国一辆汽车的机会成本是2吨食物,但日本只是1吨食物,所以,日本在生产汽车上有比较优势。

日本应该生产多于自己使用需要的汽车,并把一些汽车出口到美国。

浅论比较优势理论引言比较优势理论是国际贸易理论中一个重要的概念,它由英国经济学家大卫·李嘉图在19世纪初提出。

比较优势理论认为,国家之间通过贸易可以获得收益,即使某个国家在所有商品的生产上都不占优势。

本文将对比较优势理论进行浅论,探讨其含义和意义。

比较优势理论的概念比较优势理论认为,即使某个国家在生产所有商品上的绝对成本都高于其他国家,但它仍然可以从贸易中获益,只要它在某种商品的生产上具有专门的优势。

简而言之,比较优势理论认为,国家应该专注于其相对成本更低的商品的生产和出口,以获取最大的经济效益。

比较优势的实例比较优势理论可以通过简单的实例来解释。

假设国家A和国家B分别生产两种商品:A生产面包和衣服,而B生产汽车和电视。

国家A每年可以生产10000个面包和5000件衣服,而国家B每年可以生产5000辆汽车和2000台电视。

然而,每个面包在A国生产的成本是10美元,衣服是20美元;而在B国生产的汽车成本为20000美元,电视为1000美元。

根据绝对成本,A国生产面包的成本低于B国,而B国生产汽车的成本低于A 国。

然而,如果我们计算相对成本,即通过比较商品的机会成本(放弃一种商品生产另一种商品的机会),我们可以发现国家A在面包的生产上具有相对成本优势,而国家B在汽车的生产上具有相对成本优势。

比较优势对贸易的影响基于比较优势理论,国家A和国家B可以通过贸易实现互利共赢的结果。

因为国家A在面包生产上具有相对成本优势,而B在汽车生产上具有相对成本优势,所以A国可以向B国出口面包,B国可以向A国出口汽车,双方都可以享受专门化生产带来的经济效益。

通过贸易,A国可以专注于面包的生产,提高面包的生产效率,降低成本,从而使消费者可以以更低的价格购买面包。

B国也可以专注于汽车的生产,提高汽车的生产效率,降低成本,向A国出口更便宜的汽车。

双方都可以从比较优势带来的效益中受益。

比较优势理论的意义比较优势理论对国际贸易的理解和分析具有重要意义。

比较优势及实例范文优势比较是对不同事物、观点或方法进行对比分析,从而找出优点、不足以及最适合的选择。

通过优势比较,可以帮助人们做出明智的决策,提高工作效率和生活质量。

下面将从不同领域分别举例来说明优势比较的作用。

1.商业领域:在商业领域中,进行产品或服务的优势比较可以帮助企业确定自身的竞争优势,并制定相应的市场策略。

例如,一家电商公司可以对比自身与竞争对手的产品价格、品质、售后服务等方面,从而确定自己的竞争优势,吸引更多的消费者。

2.教育领域:在教育领域中,进行学校或教育理念的优势比较可以帮助家长选择最适合自己孩子的教育环境。

例如,一位家长可以对比不同学校的教学方式、师资力量、教育理念等方面,选择适合自己孩子的学校,提供更好的教育资源。

3.科技领域:在科技领域中,进行技术或产品的优势比较可以帮助科研人员选择最适合自己研究方向的技术或方法。

例如,在机器学习领域,研究人员可以对比不同算法的准确性、速度、可解释性等方面,选择适合自己研究目标的算法,提高研究效率。

4.政治领域:在政治领域中,进行国家或政党的优势比较可以帮助选民做出明智的投票决策。

例如,在一次选举中,选民可以对比不同政党的政策、承诺、领导能力等方面,选择符合自己利益和价值观的政党,为国家的发展做出贡献。

5.环境保护领域:在环境保护领域中,进行不同能源或环保措施的优势比较可以帮助决策者选择最符合可持续发展的方式。

例如,对比传统煤炭能源和可再生能源如太阳能、风能等的优势,可以帮助政府和企业决策者选择更环保、可持续的能源,推动减少碳排放并保护地球环境。

优势比较的作用不仅局限于以上领域,几乎在生活的方方面面都有应用。

无论是个人还是组织,进行优势比较都能帮助他们在竞争中脱颖而出,提高自身的竞争力。

在进行优势比较时,我们可以使用不同的分析方法和工具,如SWOT分析、脑图、数据统计等,以全面地了解不同事物的优势和不足。

最后需要强调的是,优势比较并不是简单地找出一方的优势胜出,而是要根据具体情况来综合评估和判断。

比较优势理论比较优势理论是一种经济学理论,旨在解释为什么国家或个体在经济领域中会有不同的专业化和竞争优势。

这一理论最初由英国经济学家亚当·斯密在《国富论》中提出,并在之后由英国经济学家大卫·里卡多进一步发展和完善。

比较优势理论基于以下假设:资源稀缺、生产要素可移动、产品交易自由。

根据这些假设,理论认为每个国家或个体在生产某种商品或服务时,都会以自己相对更低的机会成本来生产该商品或服务。

这就意味着,即使一个国家在所有领域都能生产某种产品或服务,它仍应专注于生产其相对优势领域的产品或服务。

比较优势理论的核心观点是国家或个体应该通过专业化和与其他国家或个体进行贸易来实现最大化利益。

通过此种方式,各国或个体可以在全球经济中实现互补,使得全球资源得以更好地利用。

这种互补关系在国际贸易中具有重要意义,对于实现经济增长和发展具有显著影响。

比较优势理论的一个经典案例是里卡多提出的葡萄酒和纺织品比较优势案例。

假设英国和葡萄牙可以生产葡萄酒和纺织品,但两国的机会成本不同。

如果英国相对于葡萄牙在纺织品生产方面具有更大的优势,而葡萄牙在葡萄酒生产方面具有更大的优势,那么按照比较优势理论,英国应专注于生产纺织品,而葡萄牙应专注于生产葡萄酒。

通过专业化生产,并进行贸易,两国可以在各自的优势领域上获得更高的效率和效益。

比较优势理论的核心思想在当今全球化时代仍然具有重要意义。

通过专业化和国际贸易,各国能够最大限度地利用自身资源和优势,实现经济效益的最大化。

比较优势理论也可以为国家间的经济合作提供理论指导。

在实践中,许多国家通过发展和培育自身的比较优势产业来推动经济增长和发展。

例如,中国在全球制造业中具有显著的竞争优势,由于劳动力成本较低和制造业基础设施的完善。

这使中国成为全球最大的制造业出口国之一。

然而,比较优势理论也存在一些批评。

首先,一些人认为该理论未能考虑到技术变革和创新对国际贸易的影响。

尽管一个国家在某一领域可能具有比较优势,但随着技术的不断进步,其他国家可能会通过创新和技术领先来改变产业竞争格局。

比较优势原理的例子一、绝对优势绝对优势的概念是亚当·斯密在《国富论》中提出来的,它是指在生产相同产品时,某一生产者拥有比其他生产者更高的效率。

打个比方,A摘苹果,一天可摘100个,拔萝卜,一天可拔20个。

而B摘苹果,一天可摘80个,拔萝卜,一天可拔30个。

那么很显然,在摘苹果这件事上,A的效率更高,A具有绝对优势。

而在拔萝卜这件事B的效率更高,B具有绝对优势。

所以按照亚当斯密的观点,在国际贸易上,各国都应该按照本国的绝对优势形成国际分工格局,这样就可以让每个国家的收益最大,这个就是绝对优势原理。

基于绝对优势原理的国际分工,听起来很有道理,但是它是有局限性的。

为什么这么说呢?我们还看上面的那个例子,如果情况稍微变换一下:A摘苹果,一天可摘100个,拔萝卜,一天可拔20个。

而B摘苹果,一天可摘80个,拔萝卜,一天可拔10个。

那么这个时候无论是摘苹果还是拔萝卜,A都具有绝对优势。

那么对于B来说,怎么办呢?那些像B一样不具有绝对优势的国家,又能否参与到国际分工合作呢?这里就要用到另一个概念啦,那就是“比较优势”。

二、比较优势比较优势的提出者是大卫·李嘉图,与绝对优势直接比较两者的优劣不同,比较优势看的是生产者生产某种产品时,付出的机会成本的多少。

还是用上面的例子,A摘苹果,一天可摘100个,拔萝卜,一天可拔20个。

而B摘苹果,一天可摘80个,拔萝卜,一天可拔10个。

那么,A每摘1个苹果的机会成本是1/5个胡萝卜,而B每摘1个苹果的机会成本是1/8个胡萝卜,所以摘苹果来说,B的机会成本更小,B更具有比较优势。

再看拔萝卜,A每拔1个胡萝卜的的机会成本是5个苹果,B每拔1个胡萝卜的机会成本是8个苹果。

所以拔萝卜来说,A的机会成本更小,A更具有比较优势。

因此,比较优势通俗的理解就是,当自己都绝对优势的时候,依然可以从中选择比较优势较大的那个,也就是“两利相权取其重”。

而当自己都处于绝对劣势的时候,依然可以从中选择劣势相对较小的那个,也就是“两害相权取其轻“。

比较优势原理的例子比较优势原理是经济学中的一个重要概念,它指的是在资源有限的情况下,不同个体或国家可以通过比较自己的优势来进行合作交换,从而实现资源的最优配置。

比较优势原理的提出者是英国经济学家大卫·里卡多,他在1817年的著作《政治经济学与税收原理》中首次提出了这一理论。

比较优势原理在国际贸易、产业布局、劳动分工等领域都有广泛的应用。

下面我们通过一些具体的例子来说明比较优势原理的作用。

首先,我们来看国际贸易领域。

假设国家A擅长生产玉米,而国家B擅长生产大豆。

如果国家A生产玉米的效率高于国家B,而国家B生产大豆的效率高于国家A,那么根据比较优势原理,两国可以进行贸易。

国家A专门生产玉米,国家B专门生产大豆,然后彼此进行贸易。

这样,两国都可以获得更多的玉米和大豆,实现资源的最优配置。

其次,在产业布局方面,比较优势原理也有着重要的作用。

假设某个地区有着丰富的煤炭资源,而另一个地区有着丰富的铁矿石资源。

如果两个地区都想发展钢铁产业,那么根据比较优势原理,应该让煤炭资源丰富的地区专门生产煤炭,而铁矿石资源丰富的地区专门生产铁矿石。

这样,两个地区可以通过贸易来获取所需的资源,从而实现资源的最优配置。

再者,在劳动分工方面,比较优势原理同样发挥着重要作用。

假设某个工厂有着高效的机械设备,而另一个工厂有着熟练的工人。

根据比较优势原理,应该让机械设备高效的工厂专门进行机械化生产,而熟练工人的工厂专门进行手工生产。

这样,两个工厂可以通过合作来提高生产效率,实现资源的最优配置。

综上所述,比较优势原理在国际贸易、产业布局、劳动分工等方面都有着重要的作用。

通过比较自己的优势,不同个体或国家可以实现合作交换,从而实现资源的最优配置。

这一原理的应用使得资源得到了更好的利用,促进了经济的发展和繁荣。

因此,比较优势原理在现代经济学中仍然具有着重要的地位。

比较优势理论实例

分工前分工后

呢绒酒呢绒酒英国的劳动投入 100 120 220

葡萄牙的劳动投入 90

80

170

总产量

2

2

2.2(220/100) 2.215(170/80)

假设世界上只有两个国家:英国和葡萄牙,只有两种产品:呢绒和酒,生产一单位的呢绒英国需要投入100单位劳动,葡萄牙则需要90单位,生产一单位酒,英国需投入120单位劳动,葡萄牙需要投入80单位劳动。

投入不变情况下共生产出2单位呢绒和2单位酒。

英国在生产酒和呢绒上劳动投入都比葡萄牙多,但生产呢绒所投入的劳动是葡萄牙的 1.1倍(100/90),酒却是1.5倍(120/80),表明英国在两种产品的生产都处于绝对劣势,但是在呢绒上的效率比酒要高,也就是说应该在呢绒上具有比较优势。

从机会成本角度看,生产一单位的呢绒的产量需要放弃100/120的酒,生产1单位酒需要放弃120/100单位的呢绒,生产呢绒机会成本小,而葡萄牙生产一单位呢绒需要放弃90/80的酒,90/80大于100/120,因而英国在生产呢绒上具有比较优势。

从葡萄牙的角度,生产呢绒的投入是英国的90%(90/100),在酒上67%(80/120),说明葡萄牙在两种商品的生产上都具有绝对优势,但是在就的生产上具有更大的优势,也就是葡萄牙在酒的生产上具有比较优势。

从机会成本角度看,葡萄牙生产一单位的酒的产量需要放弃80/90的呢绒,生产1单位呢绒需要放弃90/80单位的酒,生产酒机会成本小,而英国生产一单位酒需要放弃120/100的呢绒,80/90大于120/100,因而葡萄牙在生产酒上具有比较优势。

现在让英国和葡萄牙进行分工,各自生产自己具有比较优势的产品,英国生产呢绒而葡萄牙生产酒,英国可以生产出的2.2单位的(220/100)呢绒,葡萄牙可以生产2.125单位(170/80)的酒。

这样分工生产的结果是两种产品产量都高于分工前。

假定英国以1单位的呢绒换取葡萄牙1单位的酒,那么英国可以多消费0.2单位的呢绒,而葡萄牙可以多消费0.125单位的酒。

结论:实行国际分工使两国可增加各自具有比较优势的产品的产量,通过贸易增加了两国的国内消费量,双方都有利。

意义:任何一个国家无论经济上强或弱,无论它处于什么发展阶段,都可以确定自己具有比较优势的产品,安排生产,进行贸易,使贸易双方都可以用同样的劳动耗费,得到比分工前更多的产品。