句首句中语气词

- 格式:ppt

- 大小:1.27 MB

- 文档页数:25

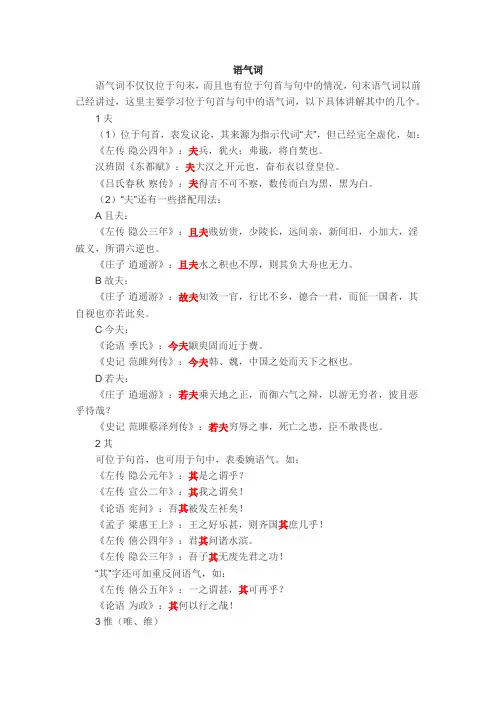

语气词语气词不仅仅位于句末,而且也有位于句首与句中的情况,句末语气词以前已经讲过,这里主要学习位于句首与句中的语气词,以下具体讲解其中的几个。

1夫(1)位于句首,表发议论,其来源为指示代词“夫”,但已经完全虚化,如:《左传·隐公四年》:夫兵,犹火;弗戢,将自焚也。

汉班固《东都赋》:夫大汉之开元也,奋布衣以登皇位。

《吕氏春秋·察传》:夫得言不可不察,数传而白为黑,黑为白。

(2)“夫”还有一些搭配用法:A且夫:《左传·隐公三年》:且夫贱妨贵,少陵长,远间亲,新间旧,小加大,淫破义,所谓六逆也。

《庄子·逍遥游》:且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

B故夫:《庄子·逍遥游》:故夫知效一官,行比不乡,德合一君,而征一国者,其自视也亦若此矣。

C今夫:《论语·季氏》:今夫颛臾固而近于费。

《史记·范雎列传》:今夫韩、魏,中国之处而天下之枢也。

D若夫:《庄子·逍遥游》:若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?《史记·范雎蔡泽列传》:若夫穷辱之事,死亡之患,臣不敢畏也。

2其可位于句首,也可用于句中,表委婉语气。

如:《左传·隐公元年》:其是之谓乎?《左传·宣公二年》:其我之谓矣!《论语·宪问》:吾其被发左衽矣!《孟子·梁惠王上》:王之好乐甚,则齐国其庶几乎!《左传·僖公四年》:君其问诸水滨。

《左传·隐公三年》:吾子其无废先君之功!“其”字还可加重反问语气,如:《左传·僖公五年》:一之谓甚,其可再乎?《论语·为政》:其何以行之哉!3惟(唯、维)(1)句首A用在全文的开始,引出年月日《左传·僖公三十年》:惟十有三年春,大会于孟津。

《书·洪范》:惟十有三祀,王访于箕子。

B表希望语气《左传·僖公三十年》:阙秦以利晋,唯君图之。

古代汉语虚词语气词定义:语气是人们说话时的口气,是说话人对所说的事物表现态度、情绪。

有提顿、直陈、疑问、祈使、感叹等语气。

印欧语语气是通过谓语动词的曲折变化和句子的语调来表示的。

汉语语气是通过词汇形式、句子类型、语调和语气词来表达的。

用来表示语气的词语就是语气词。

分类:1 ﹑按照语气词在句中的位置和作用,可分为:(1 )句首语气词有:“夫、盖、维、惟、唯”。

(2 )句中语气词有:“盖、也、与”(3 )句尾语气词有:“也、乎、哉、矣、已、耳、焉、与(欤)、邪、夫、兮”等。

2 ﹑按照语气作用,可分为(1 )用来表示陈述、判断、因果假设复句句末,表示肯定、否定、解释的语气词:“也、矣、已、耳、焉”(2 )用在是非问、选择问、揣测问、反诘问等疑问语气句中,表示疑问的语气词有“乎、与(欤)、邪、哉”(3 )用在感叹句、祈使句中,表示感叹、商量、命令、请求等的语气词有“也、哉、夫、兮”。

二、句尾语气词:1 、“也”:表静态,通常用在判断句尾表确认肯定的判断语气。

用在陈述、祈使、疑问句尾时,都表论断、确认语气。

并不是在判断语气之外,又表示陈述、祈使、疑问语气。

用在复句中后一分句的末尾,是表示对这一分句的确认语气。

必自为而后用之,是率天下而路也。

《孟子·许行》虽杀臣,不能绝也。

《墨子·公输》2、矣:“矣”字也是古代汉语常用的一个语气词,它和“也”的区别是:“也”字表静态,“矣”字表动态。

“也”字的基本作用是把对事物进行的判断告诉别人,现代汉语语气词“了”的作用大致和它相当。

“矣”有时候还可以表示将然,即预料将要发生某些情况,把它当作新情况告诉别人。

例如:有吴则无越,有越则无吴矣。

《国语·句践减吴》吾属今为之虏矣。

《史记·鸿门宴》“矣”字用于描写句时,往往使全句语气略带感叹意味。

有时把这种带“矣”的谓语提前,这种感叹语气就更为明显。

例如:甚矣,汝之不惠。

《列子·汤问》远矣,全德之君子。

第十一章古代汉语中的语气词语气词既不充当句子成分,也不表示成分之间的语法关系,只表示各种不同的语气。

语气词按照它们在句子中的位置,可分为三类:句尾、句首、句中。

1 句尾语气词常用的句尾语气词有:也,矣,已,乎,与(欤),邪(耶),为,哉,焉,夫,耳,者。

(1) 也“也”用在句尾,含有判断、肯定、确认的语气。

“也”的用法主要有六种:①“也”用于判断句,帮助谓语进行判断。

例如:《史记·陈涉世家》:“陈胜者,阳城人也。

”《左传·成公四年》:“楚虽大,非吾族也。

”②“也”用于叙述句,表示对所述情况深信不疑。

例如:《左传·隐公元年》:“不如早为之所,无使滋蔓。

蔓难图也。

”《洛阳伽蓝记·城西》:“虽梁王兔苑,想之不知也。

”③“也”用于因果复句,表示对原因或结果的肯定。

例如:《庄子·逍遥游》:“覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟;置杯焉则胶,水浅而舟大也。

”《孟子·梁惠王上》:“古之人与民偕乐,故能乐也。

”④用于疑问句,表示疑问语气。

例如:《战国策·齐策》:“责毕收乎?来何疾也?”《孟子·离娄下》:“追我者,谁也?”韩愈《答李翊书》:“如是者,其亦足乐乎?其无足乐也?”(“乎”、“也”连用,表选择问)⑤用于祈使句,表示命令、禁止、祈使等语气。

例如:《左传·隐公元年》:“不及黄泉,无相见也!”(表命令)《史记·项羽本纪》:“(项伯)欲呼张良与俱去,曰:‘毋从俱死也!’”(表禁止)陶渊明《桃花源记》:“停数日,辞去,此中人语曰:‘不足为外人道也。

’”(表祈使)⑥用于感叹句,表示感叹语气。

例如:《孟子·公孙丑上》:“恶!是何言也!”(2) 矣“矣”和“也”的用法完全不同。

《淮南子·说林》云:“‘也’之与‘矣’,相去千里。

”它们的差别在于:“矣”表动态,“也”表静态;“矣”强调事物发展变化的过程,把事物发展变化中的状况当作新情况告诉别人,“也”不表示变化过程,只把对事物的判断告诉别人;“矣”与现代的“了”、“啦”大致相当,“也”字则没有与之相当的现代语词。

古汉语通论(十四)句首句中语气词;词头,词尾(一)句首句中语气词语气词不一定在句尾;有些虚词,它们的位置在句首或句中,同样地能起表示语气的作用。

关于句尾语气词,我们在前面几节通论讲判断句、叙述句和疑问句的时候,已经大略地谈过了。

现在再谈句首句中语气词。

在这里我们着重讨论“夫”“其”“唯”三个字。

(1)夫“夫”(fú)字用於句首,表示要发议论。

它是从指示代词“夫”字发展来的,已经变成了纯粹的语气词,不能再解作“这个”或“那个”。

现代汉语里没有适当的虚词可以和它对译。

下面是用句首语气词“夫”字的例子:夫得言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。

(吕氏春秋·察传)夫处穷闾阨巷,困窘织屦,槁项黄馘者,商之所短也;一悟万乘之主而从车百乘者,商之所长也。

(庄子·列御寇)夫如是,故远人不服,则脩文德以来之。

既来之,则安之。

(论语·季氏)“且夫”“故夫”“今夫”略等于说“且”“故”“今”,但是增加了“夫”字,也是表示要发议论。

例如:且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

(庄子·逍遥游)故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而徵一国者,其自视也亦若此矣。

(庄子·逍遥游)今夫颛臾,固而近於费。

(论语·季氏)“若夫”则等於“至於”:此虽免於行,犹有所待者也;若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?(庄子·逍遥游)(2)其语气词“其”字用於句首或句中,表示委婉的语气。

在陈述句或疑问句里,它表示“大概”“恐怕”等意思;在祈使句里,它就简单地表示委婉的语气,略等于现代汉语句末语气词“吧”字或“啊”字所表示的委婉语气。

例如:吾其被发左衽矣!(论语·宪问)(我们恐怕已经变为夷狄了吧!)王之好乐甚,则齐国其庶几乎!(孟子·梁惠王上)(那么齐国大概差不多了吧!)吾其还也。

(左传僖公三十年)(我还是回去吧。

)其是之谓乎?(左传隐公元年)(大概是说这个吧?)其我之谓矣!(左传宣公二年)(大概就是说我了吧!)(以上是陈述句和疑问句。

句首句中语气词名词解释句首语气词1.夫“夫”提起一句话,表示要发表议论,现代汉语里没有和它相当的语气词。

如:1.夫战,勇气也。

(《左传·曹刿论战》)——打仗是靠勇气的。

2.夫珠玉金银,饥不可食,寒不可衣。

(晁错:《论贵粟疏》)——珠玉金银,饿了不能吃,冷了不能穿。

2.盖“盖”一般在句首,有时也在句中。

它的作用:一是引出推断,有“大概、大约”的意思,表示不太肯定的语气;二是承上说明因由,有“本来是、原来是”的意思,语气是肯定的。

如:1.敌兵果舁炮至,盖五六百人也。

(《清稗类钞·冯婉贞》)——敌人果然抬着炮来了,大概有五六百人。

“盖”引出推断。

2.又蔓词以说简子,其意盖将死我于囊而独窃其利也。

(马中锡:《中山狼传》)——又说许多废话欺骗简子,他的用意本来是把我闷死在口袋里,自己独得好处。

“盖”表示承上说明因由。

“盖”引出推断,有时兼有提出问题、表示下边要发议论的作用。

在这种情况下,“盖”和“夫”用法相近。

如:3.盖儒者所争,尤在于名实。

(王安石:《答司马谏议书》)——大概读书人所争论的问题,主要表现在“名”和“实”的关系上。

3.唯(维、惟)“唯”用为语气词,也作“维”或“惟”。

语气词“唯(维、惟)”一般没有什么实在意义,有时含有“希望”的意思。

如:1.唯是风马牛不相及也。

(《左传·齐桓公伐楚》)——这是风马牛毫不相干的。

2.书曰:“维齐非齐。

”(《荀子·王制》)——《尚书》上说:“齐在于不齐。

”3.惟先生速图!(马中锡:《中山狼传》)。

第五单元古汉语通论第十四节语气词;词头,词尾一、语气词1.什么是语气词表示句子语气的词叫语气词。

它不能充当任何句子成分,也不能表示句子成分间的任何关系。

2.语气词的分类语气词依所处位置,可分为句首、句中、句末三类。

句首是发语词,表示下面要发议论。

最常见的句首语气词有:夫、盖、唯、惟、其。

句中是语气提示、停顿(提顿)或延长。

最常见的句中语气词有:也、其等。

句末是表陈述、疑问、祈使、感叹等四类语气。

常见的句尾语气词有“也”“矣”“乎”“哉”等。

下面介绍几个常用的语气词。

(一)夫(fú)《说文》:“夫,丈夫也。

”本义为“丈夫”、“男子”,读阴平fū,是名词。

“夫”作虚词,读阳平fú,西周时已产生。

可作代词、助词和语气词。

“夫”(fú)作人称代词,先秦用得较多,西汉以后,罕有其例。

“夫”(fú)的其他虚词用法一直沿用至唐宋以后的书面语中,现代汉语已不用。

1.用于句首,表示要发议论。

它是从指示代词“夫”(fú)字转化来的,已经变成了纯粹的语气词,已没有指代作用,只是表示要发表议论或要叙述事情,起引出下文的作用。

现代有的人说话时开口先说“这个”、“那个”,与之性质一样。

古代称之为“发语词”,一般可不译。

如:(1)夫.战,勇气也。

(《左传·庄公十年》)——作战,是靠勇气的。

(2)夫.得言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。

(《吕氏春秋·察传》)——听到传闻不可不审察清楚,多次辗转相传,白的就变成了黑的,黑的就变成了白的。

(3)夫.处(chǔ)穷闾阨(ài)巷,困窘织屦,槁项黄馘(xù)者,商之所短也;一悟万乘之主而从车百乘者,商之所长也。

(《庄子·列禦寇》)——穷闾:贫穷偏僻(pì)的里巷。

阨:通“隘”,狭窄。

槁:干枯。

项:脖子。

馘:脸。

槁项黄馘(xù):形容人面黄肌瘦(shîu)的样子。

文言虚词中助词类语气词详解一、句首语气助词(一)盖表示下边说的话是一种带推测性的断定。

有时可译为“大概”。

尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

(魏学洢《核舟记》)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(苏轼《记承天寺夜游》)(二)夫用在句首,有引起议论的作用。

现代汉语无此用法,不必译出。

夫五人之死,去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳。

(张溥《五人墓碑记》)夫祸患常识于忽微,而智勇多困于所溺,岂独怜人也哉!(欧阳修《伶官传序》)夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

(王羲之《兰亭集序》)惟(用在年月、朝代前,表示叙事开端,可不译出)《书·召诰》:“惟二月既望。

(《书·召诰》)二、句中语气助词(一)者表提顿。

提出人或事物,停顿一下,使读者注意后面说明或解释的部分,可不必译出。

隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

(柳宗元《小石潭记》)陈胜者,阳城人也,字涉。

(《陈涉世家》)北山愚公者,年且九十,面山而居。

(《愚公移山》)(二)也表示语气的舒缓或停顿,不必译出。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”(《烛之武退秦师》)登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

(《岳阳楼记》)嗟乎!师道之不传也久矣!(《师说》)生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之,生乎吾后,其闻道也亦告乎吾,吾从而师之。

(《师说》)余闻之也久。

(《伤仲永》)其险也若此,嗟尔远道之人,胡为乎来哉。

(《蜀道难》)且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

(《逍遥游》)(三)乎相当于“于“,表示语气的舒缓。

叫嚣乎东西,隳突乎南北。

(《捕蛇者说》)鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。

”(《子路曾皙冉有公西华侍坐》)相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

(《赤壁赋》)(四)兮多用于韵文,表示语气的舒缓或停顿,可译为“啊”。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

(《离骚》)三、句末语气助词(一)表示陈述语气1.也人有百口,口有百舌,不能名其一处也。