《古代汉语》句首和句中语气词

- 格式:ppt

- 大小:2.43 MB

- 文档页数:20

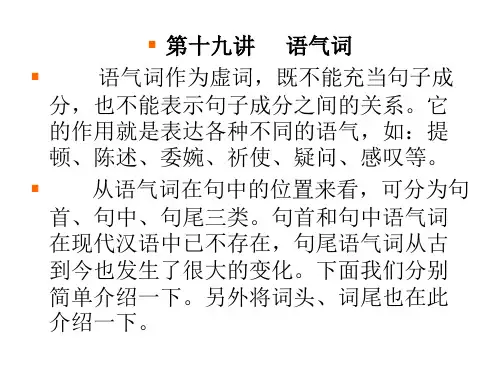

古代汉语虚词语气词定义:语气是人们说话时的口气,是说话人对所说的事物表现态度、情绪。

有提顿、直陈、疑问、祈使、感叹等语气。

印欧语语气是通过谓语动词的曲折变化和句子的语调来表示的。

汉语语气是通过词汇形式、句子类型、语调和语气词来表达的。

用来表示语气的词语就是语气词。

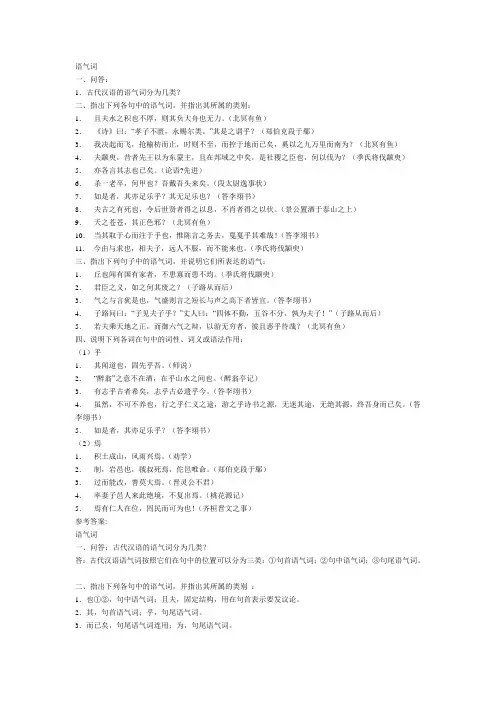

分类:1 ﹑按照语气词在句中的位置和作用,可分为:(1 )句首语气词有:“夫、盖、维、惟、唯”。

(2 )句中语气词有:“盖、也、与”(3 )句尾语气词有:“也、乎、哉、矣、已、耳、焉、与(欤)、邪、夫、兮”等。

2 ﹑按照语气作用,可分为(1 )用来表示陈述、判断、因果假设复句句末,表示肯定、否定、解释的语气词:“也、矣、已、耳、焉”(2 )用在是非问、选择问、揣测问、反诘问等疑问语气句中,表示疑问的语气词有“乎、与(欤)、邪、哉”(3 )用在感叹句、祈使句中,表示感叹、商量、命令、请求等的语气词有“也、哉、夫、兮”。

二、句尾语气词:1 、“也”:表静态,通常用在判断句尾表确认肯定的判断语气。

用在陈述、祈使、疑问句尾时,都表论断、确认语气。

并不是在判断语气之外,又表示陈述、祈使、疑问语气。

用在复句中后一分句的末尾,是表示对这一分句的确认语气。

必自为而后用之,是率天下而路也。

《孟子·许行》虽杀臣,不能绝也。

《墨子·公输》2、矣:“矣”字也是古代汉语常用的一个语气词,它和“也”的区别是:“也”字表静态,“矣”字表动态。

“也”字的基本作用是把对事物进行的判断告诉别人,现代汉语语气词“了”的作用大致和它相当。

“矣”有时候还可以表示将然,即预料将要发生某些情况,把它当作新情况告诉别人。

例如:有吴则无越,有越则无吴矣。

《国语·句践减吴》吾属今为之虏矣。

《史记·鸿门宴》“矣”字用于描写句时,往往使全句语气略带感叹意味。

有时把这种带“矣”的谓语提前,这种感叹语气就更为明显。

例如:甚矣,汝之不惠。

《列子·汤问》远矣,全德之君子。

古代汉语语气词古代汉语语气词可分为四类:(1)肯定语气词,(2)疑问语气词,(3)祈使语气词,(4)感叹语气词。

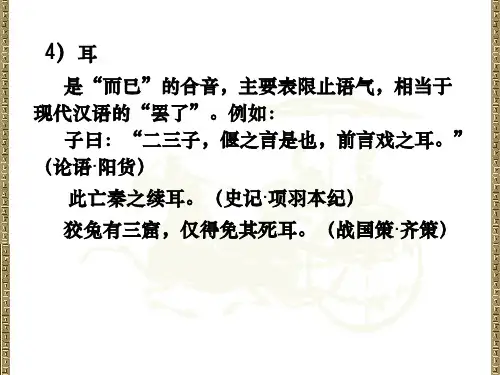

一、肯定语气词肯定语气词有“也”“矣”“已”“而已”“耳”“尔”“而”“焉(然)”“旃”“夫”“者”“云”。

1、也“也”字作为语气词不见于甲骨文、金文和《尚书》,最早见于《诗经》。

“也”有两个,一个出现在句中,一个出现在句末。

出现在句末的“也”最初并不是语气词,而是一个判断词,在《论语》《左传》等文献中“也”与表示判断的动词“为”分布互补,即用“也”的判断句不用“为”,用“为”的判断句不用“也”。

由于句末的“也”原本是判断词,所以它变成语气词之后就表示确认论断语气,带“也”字的句子都是表示静态的确认论断或说明。

出现在句中的“也”标记它前面的成分是一个语用上的话题,或是一个不自足的分句。

句末的“也”由于是从判断词演变而来,所以当“也”与其它语气词连用的时候,它总是分布在最前边。

2、矣“矣”祗出现在句子的末尾(倒装句例外),表示肯定语气,同时还是实现体的标记,表示所述事件已成为事实或推定将成为事实,一般情况下都可翻译成“了”(现代汉语出现在句子末尾的“了”)。

“矣”与“也”一样,也可以出现在疑问句、祈使句及感叹句中,但是它仍表示本身固有的意义。

“矣”与其它语气词连用,也仍表示它固有的意义,位置在“也”“已”之后,在其它语气词之前。

3、已“已”本是动词,“完毕”的意思,但是在春秋时期就虚化成语气词,《论语》《左传》《孟子》等文献中比较常见。

表示确信无疑的肯定语气,同时也是实现体标记,表示所述事件已经成为事实,可以翻译成“了”。

“已”与“矣”相比较,有三点差异:其一,“已”表示确信的语气比“矣”要强,而“矣”表示实现的意义更为显著。

其二,“已”更多的是出现在人物话语当中,“矣”则没有这种倾向。

其三,“已”不能用于推定所述事件将成为事实。

由于“已”更主要的是表示确信的语气,所以它常与“也”连用,它的后面还可以再加“矣”。

王力《古代汉语》(通论)笔记(精华梳理版)(十四~十五)通论(十四)1、句首句中语气词语气词不一定在句尾;有些虚词,在句首或句中,同样能起表示语气的作用。

A、“夫”(fú)a、“夫”用于句首,表示要发议论。

从指示代词“夫”发展而来,已变成纯粹的语气词,不能再解作“这个”“那个”。

b、“且夫”“故夫”“今夫”略等于说“且”“故”“今”,增加了“夫”字,也是表示要发议论。

c、“若夫”等于“至于”。

如:此虽免于行,犹有所待者也;若夫……,彼且恶乎待哉?B、“其”a、用于句首或句中,表示委婉的语气。

1)在陈述句或疑问句里,表示“大概”“恐怕”。

如:吾其还也。

其是之谓乎?其我之谓矣!2)在祈使句里,就简单地表示委婉语气,略等于现代的句末语气词“吧”“啊”所表示的委婉语气。

如:君其问诸水滨。

吾子其无废先君之功!(您可别废弃了先君的事业啊!)b、可以加重反问的语气。

往往用在疑问代词的前面。

如:一之谓甚,其可再乎?(无疑问代词)其谁曰不然?其何以行之哉!C、“惟”(唯、维)a、“惟”用在句子的开头,是古人所谓的发语词。

在记叙文中,往往用在全文的开始,引出年月日。

如:惟十有三祀,王访于箕子。

(祀,年)b、“唯”用作句首语气词时,有时表示希望。

如:阙秦以利晋,唯君图之。

唯荆卿留意焉。

c、“唯”用在句首可以帮助判断语气。

如:唯是风马牛不相及也。

d、“惟”“维”用于句中,帮助判断语气。

如:黍稷非馨,明德惟馨。

厥土惟白壤。

民惟邦本,本固邦宁。

髧彼两髦,实维我仪。

D、除上述之外,还有许多句首句中语气词。

如“繄”。

2、词头、词尾不是一个词,只是词的构成部分,本身没有词汇意义,只表示词性。

有些词头也不专门表示一种词性,在这种情况下就真正是有音无义了。

3、词头。

除“有”字外,这些词头一般只用于诗歌,散文中很少用到。

A、“有”a、用于专名的前面。

常见的有上古时代的朝代名、国名、部族名等。

如:“有夏”“有殷”“有虞”“有扈”,鲧纳有莘氏女,生禹。

古代汉语复习资料3三、句首语气词1 、“夫”是从指示代词虚化而来的,(1 )用在句首表示提出话题、引进议论或引出常理以转入正论的语气,不译。

又称发语词。

(2 )与“且、故、若﹑今”等组成固定词组,用在句首表示进层﹑假设﹑结果等问题的议论语气。

2 、“盖”:(1 )作句首语气词时用于发议论。

不译。

(2 )用在句中主语后谓语前,表示猜测或解释性的语气,意思为“大概”“可能是”,我们处理为语气副词。

3 、“唯(惟、维)”(1 )用在句首,有两种作用:一种是表示提示性的语气。

这种用法多见于《诗经》《尚书》。

加一种作用是表示期望的语气,一般写作“唯”。

(2 )用在句中,表示限制范围﹑帮助判断﹑解释原由,有修饰谓语作用,译为“只(是)﹑就是”等,我们处理作语气副词。

四、句中语气词1 、“也”用在句中表示提顿语气,有提砂下文舒缓节奏的作用。

有时用在并列的词组后面,表示顿宕语气。

2 、“与”用在句中,表示顿宕舒缓语气。

十五、几种修辞表达方式1 用典:引用古人的历史事迹或古代典籍中的言语词句,来证明自己的论点或表达自己的思想感情,这就叫用典。

如“睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。

”这种用法的好处是含蓄,增强表现力。

缺点是时间过久,后人难于理解;有时随意割裂拼凑,以至形成一种生造的畸形词语。

2 、委婉:不把表述的内容直截了当地说出来,而是有意地把话说得婉转曲折,含蓄有致,这就是委婉。

古书中常见的委婉手法有:(1 )使用谦敬语。

如对己表谦的有“仆、愚﹑妾﹑奴﹑小人﹑下走﹑下臣﹑不谷﹑寡人”等谦称来代替第一人称。

对人(特别是皇上)用“左右﹑足下﹑先生﹑执事﹑陛下”来代替第二人称。

(2 )避讳语。

就是对要说的事加以回避掩盖或装饰美化。

如“公叔病有如不可讳,将奈社稷何?”(3 )迂回语。

本来想说甲事,却偏要说乙事,转弯抹角,话中有话。

这就是迂回语。

在外交辞令上多使用。

3 、分承:在遣词造句中,把本来应写成两个短语或句子的话,合为形式上的一个短语或句子,把相同的语句成分放在一起并提,但在表意上却仍然必须按照两个短语或句子的组合关系来分别相承,这种修辞方式就是分承,或者叫做并提。