利用紫外光谱测定黄酮类化合物的结构

- 格式:docx

- 大小:26.09 KB

- 文档页数:3

黄酮检测波长的选择

黄酮是一类天然化合物,常用于食品、药物和植物研究中。

黄酮的检测波长选择可以根据黄酮的紫外吸收特性来确定。

一般来说,黄酮在紫外光区域(200-400 nm)有较强的吸收。

在紫外光谱中,黄酮的最大吸收峰通常在250-350 nm之间,具体的波长取决于黄酮的结构和官能团。

对于黄酮的初步检测,可以选择波长为280 nm的紫外光谱进行测定。

这个波长通常能较好地检测到大多数黄酮类化合物的吸光度。

然而,不同类型的黄酮可能在不同的波长下有不同的吸收峰。

所以,在具体研究中,最好根据所测黄酮的结构和文献报道的信息来选择适当的波长进行检测。

请注意,这只是一个一般指导,具体的实验条件和波长选择还需根据你的研究目的和样品特性来进一步优化。

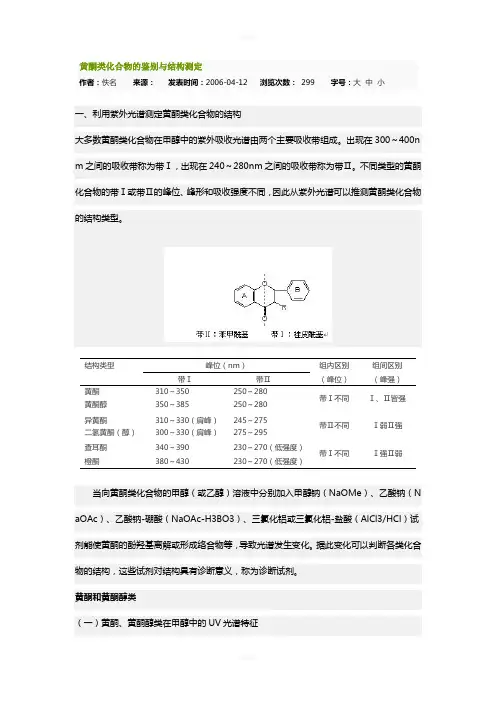

黄酮类化合物的鉴别与结构测定作者:佚名来源:发表时间:2006-04-12 浏览次数:299 字号:大中小一、利用紫外光谱测定黄酮类化合物的结构大多数黄酮类化合物在甲醇中的紫外吸收光谱由两个主要吸收带组成。

出现在300~400n m之间的吸收带称为带Ⅰ,出现在240~280nm之间的吸收带称为带Ⅱ。

不同类型的黄酮化合物的带Ⅰ或带Ⅱ的峰位、峰形和吸收强度不同,因此从紫外光谱可以推测黄酮类化合物的结构类型。

结构类型峰位(nm)组内区别组间区别带Ⅰ带Ⅱ(峰位)(峰强)黄酮310~350250~280带Ⅰ不同Ⅰ、Ⅱ皆强黄酮醇350~385250~280异黄酮310~330(肩峰)245~275带Ⅱ不同Ⅰ弱Ⅱ强二氢黄酮(醇)300~330(肩峰)275~295查耳酮340~390230~270(低强度)带Ⅰ不同Ⅰ强Ⅱ弱橙酮380~430230~270(低强度)当向黄酮类化合物的甲醇(或乙醇)溶液中分别加入甲醇钠(NaOMe)、乙酸钠(N aOAc)、乙酸钠-硼酸(NaOAc-H3BO3)、三氯化铝或三氯化铝-盐酸(AlCl3/HCl)试剂能使黄酮的酚羟基离解或形成络合物等,导致光谱发生变化。

据此变化可以判断各类化合物的结构,这些试剂对结构具有诊断意义,称为诊断试剂。

黄酮和黄酮醇类(一)黄酮、黄酮醇类在甲醇中的UV光谱特征黄酮或黄酮醇的带Ⅰ是由B环桂皮酰基系统的电子跃迁所引起的吸收,带Ⅱ是由A环的苯甲酰基系统的电子跃迁所引起的吸收。

黄酮和黄酮醇的UV光谱图形相似,仅带Ⅰ位置不同,黄酮带Ⅰ位于304~350nm,黄酮醇带Ⅰ位于358~385nm。

利用带Ⅰ的峰位不同,可以区别这两类化合物。

黄酮、黄酮醇的B环或A环上取代基的性质和位置不同将影响带Ⅰ或带Ⅱ的峰位和形状。

例如,7和4′位引入羟基、甲氧基等含氧取代基,可引起相应吸收带向红位移。

又如3-或5 -位引入羟基,因能与C4=O形成氢键缔合,前者使带Ⅰ向红位移,后者使带Ⅰ、带Ⅱ均向红位移。

紫外分光光度法测定植物黄酮含量的方法紫外分光光度法是检测植物黄酮含量的最有效的方法,紫外分光光度的检测方法有很多,本文主要介绍了直接测定法、显色测定法、差示测定法、多波长法测定的方法,这些方法的应用条件不同,需要结合实际,综合考虑后选择适用的测定方法,这样才能提高测定的工作效率,保证测定结果的正确性。

通过对植物黄酮含量的测量,可以掌握黄酮类化合物含量的原理,还能对植物的特性进行科学的分析,具有一定的医药价值。

标签:紫外分光光度法植物黄酮方法【文献标识码】B【文章编号】1004-4949(2014)11-0709-02黄酮类化合物广泛存在于自然界,是一類重要的天然有机化合物,很多植物中都含有一定量的黄酮。

黄酮种类很多,其主要类型有黄酮、异黄酮、黄酮醇、二氢黄酮、二氢黄酮醇、黄烷醇等等,具有一定的保健和药用价值。

黄酮类化合物的存在形式既有与糖结合成糖苷的,也有游离态,多呈黄色,在紫外光下一般具有荧光,具有很强的抗氧化性。

紫外分光光度法是测定植物黄酮含量的主要方法,下面对具体的测定方法进行一些介绍,以供参考。

一直接测定法黄酮是指具有α或β苯基苯稠吡喃酮的一类化合物,这种化合物的分子中含有肉桂酰基,也还有苯甲酰基,是一种综合的共轭体系,在甲醇溶液中,大多数黄酮类化合物在甲醇中的紫外吸收光谱由两个主要吸收带组成。

出现在300~400nm之间的吸收带称为带Ⅰ,出现在240~280nm之间的吸收带称为带Ⅱ。

带Ⅰ是由B环桂皮酰基系统的电子跃迁引起的吸收,而带Ⅱ是由A环苯甲酰基系统的电子跃迁引起的吸收,如图1所示。

峰带Ⅱ吸收紫外线的能力较强,也更适合直接测定法的检测。

在利用直接测定法对植物含黄酮量进行测定时,需要运用lambert- Beer 定律进行计算。

直接测定法主要利用了黄酮结构的特点,在测定的过程中不需要使用显色剂,在黄酮特征吸收峰处直接测定即可。

这种方法比较直接快速,而且操作简单,但是也具有一定的缺点,只适合单一成分的测定,在检测的过程中,若样品含有一定杂质,可能会影响检测结果的准确性。

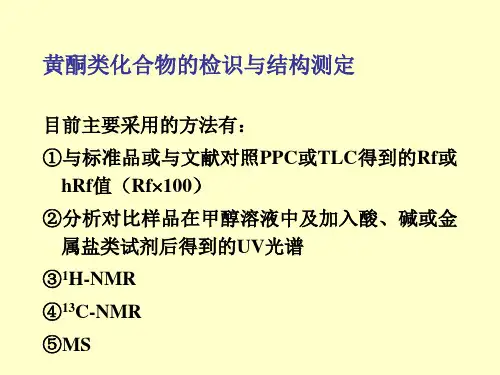

第四节目前主要采用的方法与对照品或与文献对照PC或TLC得到的Rf 分析对比样品在甲醇溶液中及加入酸、碱或金属盐类试剂后得到的UV光谱解析样品及其衍生物的NMR谱进行MS测定一、色谱法的应用1.纸色谱(PC):双向色谱:用于分离黄酮类及其苷的混合物第一相:醇性展开剂(分配作用)n-BuOH-HOAc-H2O (4:1:5上层,BAW)t-BuOH-HOAc-H2O (3:1:1,TBA) Rf: 苷元>单糖苷>双糖苷第二相:水或水性展开剂(吸附作用)2%~6% HOAc、3%NaCl、HOAc-浓HCl-H2O (30:3:10)Rf: a.苷元在原点附近,糖链越长,Rf 越大b.苷元:黄酮(醇)、查尔酮<二氢黄酮(醇)2.硅胶薄层色谱(TLC):用于鉴定弱极性黄酮类化合物较好。

黄酮苷元展开系统:甲苯-甲酸甲酯-甲酸(5:4:1)-----常用苯-甲醇(95:5)苯-甲醇-醋酸(35:5:5)氯仿-甲醇(85:15,70:5)黄酮衍生物(甲醚化或乙酰化)展开系统:苯-丙酮(9:1)苯-乙酸乙酯(75:25)3.聚酰胺薄层色谱:主要用于分离含游离酚羟基的黄酮及其苷类。

常用展开剂:乙醇-水(3:2)水-乙醇-乙酰丙酮(4:2:1)水-乙醇-甲酸-乙酰丙酮(5:1.5:1:0.5)水饱和的正丁醇-醋酸(100:1,100:2)丙酮-水(1:1)丙酮-95%乙醇-水(2:1:2)二、紫外光谱在黄酮类鉴定中的应用一般程序:测定样品在甲醇溶液中的UV及可见光谱;测定样品在甲醇溶液中加入各种诊断试剂后得到的UV及可见光谱。

常用诊断试剂:NaOMe, NaOAc, NaOAc/H3BO3, AlCl3, AlCl3/HCl1.黄酮类化合物在甲醇中的(1)黄酮及黄酮醇ⅡⅠ主讲教师:朱宇红天然药物化学(2)查耳酮及橙酮ⅠⅡ(3)异黄酮及二氢黄酮ⅡⅠ2.黄酮(醇)加入诊断试剂后的(2)醋酸钠((3)(4)(5)3-OH, 5-OH二、黄酮类化合物OO76OH5HO8(1)A 环上芳氢(6-H :δ 5.7~8-H :δ 5.7~(1)HO8765A环上的芳氢5-H:δ 7.96-H:δ 6.7(2)H-3’,5’ 较为高场)~7.9(d, J≈8.5~7.1(d, J≈8.5 2,,3,,45,6OR2,,3,,45,6OROR (2)(d, J≈8.5 )(d, J≈2.5 )(3)(4)糖上的质子化合物糖上的H-1’’ 黄酮醇3-O-葡萄糖苷 5.70-6.00黄酮醇7-O-葡萄糖苷 4.80-5.20黄酮醇4'-O-葡萄糖苷黄酮醇5-O-葡萄糖苷黄酮醇6及8-C-糖苷黄酮醇3-O-鼠李糖苷 5.00-5.10二氢黄酮醇3-O-葡萄糖苷 4.10-4.30二氢黄酮醇3-O-鼠李糖苷 4.00-4.20三、黄酮类化合物四、黄酮类化合物五、结构鉴定例题:1H-NMR (DMSO-。

黄酮类化合物区分方法黄酮类化合物是一类具有广泛生物活性的天然产物,广泛存在于植物中,包括蔬菜、水果、茶叶等。

由于其具有抗氧化、抗炎、抗菌、抗肿瘤等多种生物活性,黄酮类化合物在药物研究和食品保健品开发中备受关注。

然而,黄酮类化合物种类繁多,结构复杂,因此如何进行有效的区分和鉴定成为了研究人员面临的挑战之一。

黄酮类化合物的区分方法多种多样,可以从不同的角度进行考虑。

下面将介绍一些常用的黄酮类化合物区分方法。

一、色谱法色谱法是一种常用的化学分析方法,包括高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等。

通过色谱法可以将复杂的混合物分离出各个成分,并通过检测器进行定性和定量分析。

在黄酮类化合物的区分中,可以根据色谱图谱的峰形、保留时间等特征进行分析和判断。

二、质谱法质谱法是一种可以确定物质分子结构和分子量的技术。

在黄酮类化合物的区分中,可以利用质谱法对其分子结构进行分析。

常用的质谱技术包括质谱仪、电喷雾离子源、飞行时间质谱等。

通过质谱法的应用,可以在黄酮类化合物中快速准确地确定目标成分。

三、红外光谱法红外光谱法是一种常见的分析方法,可用于研究物质的结构和组成。

黄酮类化合物的红外光谱特征主要包括吸收峰的位置和强度,通过对比样品的红外光谱图谱,可以确定黄酮类化合物的种类和结构。

四、核磁共振法核磁共振(NMR)是一种常用的分析技术,可以确定物质的分子结构和组成。

通过核磁共振谱图的分析,可以确定黄酮类化合物的种类和结构。

常见的核磁共振技术包括质子核磁共振(1H-NMR)、碳-13核磁共振(13C-NMR)等。

五、紫外-可见吸收光谱法紫外-可见吸收光谱法是一种常用的分析方法,通过测量物质在紫外-可见光谱范围内的吸收特性,可以判断黄酮类化合物的存在和浓度。

通过比对样品和参考物质的吸收光谱图谱,可以区分不同的黄酮类化合物。

除了以上几种常用的区分方法,还可以采用质谱成像技术、X射线晶体衍射分析等方法来对黄酮类化合物进行区分和鉴定。

论文科目:中药制剂分析题目:紫外可见分光光度法在黄酮类化合物含量测定中的应用班级:2012级药物制剂组员:何奇、张三军、段靓琳、杨雪超、赵甜甜可见-紫外分光光度法在黄酮类化合物含量测定中的应用概况摘要:本文概述了国内外紫外可见分光光度法在黄酮类化合物含量测定中的应用现状。

对黄酮类化合物含量测定中常用的紫外可见分光光度法进行归类,并分析总结其优缺点。

对紫外可见分光光度法在黄酮类化合物含量测定中的发展前景进行了展望。

关键词:紫外-可见分光光度法黄酮类化合物含量测定自然界中,黄酮类化合物是广泛存在于天然植物中的一大类化合物,多具有颜色,在植物体内多为次生代谢产物,除部分以游离形式存在外,大部分与糖结合以苷的形式存在。

药理和临床试验表明:芦丁、葛根素等黄酮类化合物有益于心脑血管疾病的预防和治疗,大豆异黄酮、金雀异黄素等化合物均有抗菌作用,另外在抗炎、抗病毒、止咳平喘、祛痰等方雌性激素样作用,黄芩素和黄芩苷等有一定程度的面均有相应的黄酮类化合物存在[1]。

由于黄酮类化合物具有多种多样的生理活性,因此,针对该类化合物定量分析的研究报道很多,如高效毛细管电泳法、高效液相色谱法、薄层扫描法、极谱法等[2]。

但测定黄酮类化合物含量使用最多的方法仍为紫外-可见分光光度法。

1 直接扫描测定尽管黄酮类化合物种类繁多,但其基本母核为2-苯基色原酮,都具有C6-C3-C6的结构,因此,多数黄酮类化合物存在两个特征吸收,即在300~400nm区间由B环桂皮酰基系统电子跃迁引起的带Ñ和在240~285nm之间由A环苯甲酰基系统电子跃迁引起的带Ò。

约有6%的文献采用供试品溶液与对照品溶液通过紫外光谱扫描在以上区间获得共有吸收作为检测波长进行含量测定。

韦英杰等[3]采用化橘红中成份柚皮苷为对照品,经扫描,供试品溶液和对照品溶液在283nm处均有最大吸收,因此,确定283nm为化橘红总黄酮含量测定的检测波长。

2 与A13+形成络合物后测定在黄酮类化合物定量分析方法的研究中,约有88%的文献报道采用黄酮类化合物母核中某些位置的羟基与Al3+发生络合反应形成络合物后进行测定。

紫外可见分光光度法测定总黄酮含量的方法学考察要点一、本文概述紫外可见分光光度法是一种基于物质对紫外和可见光的吸收特性进行定量分析的方法。

在生物化学和药物分析中,这种方法被广泛应用于测定各类化合物的含量,其中包括黄酮类化合物。

黄酮类化合物,也称为黄酮或黄碱素,是一类具有广泛生物活性的天然产物,它们广泛存在于植物中,并具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等多种生物活性。

因此,对黄酮类化合物进行准确、快速的定量分析具有重要意义。

本文旨在探讨紫外可见分光光度法在测定总黄酮含量中的应用,并对其方法学进行考察。

我们将详细介绍紫外可见分光光度法的基本原理、实验操作步骤,以及影响测定结果的各种因素。

我们还将讨论该方法的优点和局限性,以及在实际应用中可能遇到的问题和解决方案。

通过对这些内容的全面探讨,我们希望能够为相关领域的研究人员和技术人员提供有益的参考和指导,推动紫外可见分光光度法在黄酮类化合物分析中的应用和发展。

二、紫外可见分光光度法的基本原理紫外可见分光光度法(UV-Vis spectrophotometry)是一种基于物质对紫外和可见光区域内特定波长光的吸收特性进行定量分析的方法。

该方法基于朗伯-比尔定律(Lambert-Beer Law),即溶液对光的吸收与溶液的浓度成正比,与光通过溶液的路径长度也成正比。

在紫外可见分光光度法中,当一束单色光通过被测溶液时,部分光能会被溶液中的吸光物质吸收,导致光强减弱。

吸光度(A)与吸光物质的浓度(c)和光程长度(l)之间的关系可以表示为 A = εlc,其中ε为摩尔吸光系数,它表示单位浓度、单位光程长度下的吸光度。

对于总黄酮含量的测定,黄酮类化合物在紫外可见光区域内有特定的吸收峰,通过测量这些吸收峰处的吸光度,并结合标准品的工作曲线,可以实现对总黄酮含量的定量分析。

紫外可见分光光度法还具有操作简便、灵敏度高、重现性好等优点,因此在黄酮类化合物含量测定中得到了广泛应用。

需要注意的是,紫外可见分光光度法只能测定那些具有吸光特性的物质,且受到溶液的颜色、浊度以及其它共存物质的影响。

黄酮类含量测定方法

黄酮类是一种常见的植物次生代谢产物,具有多种生物活性,如抗氧化、抗炎、抗肿瘤等作用。

因此,测定黄酮类的含量对于研究植物的生物活性和药用价值具有重要意义。

以下是测定植物中黄酮类含量的常用方法:

1. 酸水解法

通过酸水解将黄酮骨架中的糖部分裂解,然后用紫外光谱法(UV)或高效液相色谱法(HPLC)等方法测定莽草中黄酮类的总含量。

但是,该方法会破坏一部分黄酮类化合物的结构、消耗大量的试剂和时间。

2. 高效液相色谱法(HPLC)法

由于黄酮类化合物的分子结构复杂,所以HPLC法是测定黄酮类含量的有效方法之一。

通过将样品在特定条件下分离、纯化,利用紫外或荧光探测器分析检测出样品中的黄酮类含量并计算。

该法具有分离效率高、检测灵敏度、可靠度高等优点。

3. 毛细管电泳法(CE)法

毛细管电泳法是利用毛细管对混合物进行分离,将混合物分离为单独的组分的方法,实现其含量分析。

该方法抗干扰性强、检测速度快,适用于对样品含量分析较低且复杂的情况。

综上所述,不同的样品或应用领域需要不同的黄酮类含量测定方法,研究者可以

根据自己的需要选用不同的方法进行研究。

几种黄酮类化合物在甲醇溶液中的UV光谱特征结构类型峰带II(nm)峰带I(nm)峰型特征黄酮240~280 304~350黄酮醇(3-OH游离)240~280 352~385 黄酮醇(3-OH取代)240~280 328~357 峰型相似,强度相等,但带I波长不同。

二氢黄酮、二氢黄酮醇270~295 300~330 肩峰异黄酮类245~270 310~330 肩峰带II相似,为主峰;带I很弱,为肩峰。

查耳酮类 220~270 次强峰I a 340~390,I b 300~320 橙酮类 220~270 次强峰I a 370~430,I b 280~310带I很强,为主峰;带II较弱,为次强峰。

黄酮和黄酮醇类化合物加入诊断试剂前后的UV 光谱及结构特征试剂带Ⅱ(nm )带Ⅰ(nm ) 结构特征 甲醇240-280nm304-385 nm304-350 nm ,黄酮 328-357 nm ,3-OR 352-385 nm ,3-OH两峰强度基本相同; 具体位置与母核上-OH, -OCH 3等电负性取代基有关; 电负性取代基越多,越红移红移40~60 nm 强度不降示有4′-OH 红移50~60 nm 强度下降示有3-OH ,无4′-OH A 环有取代, 红移小,无意义320-330 nm 有吸收示有7-OH ,成苷后消失 甲醇钠吸收谱图随时间延长而衰退示有对碱敏感的取代结构,易氧化破坏,如3,4′-,3,3′,4′-,5,6,7-,5,7,8-,5,3′,4′-羟基,等红移5~20 nm示有7-OH未熔融醋酸钠 在长波一侧有明显肩峰 示有4′-OH ,但无3-及/或7-OH熔融醋酸钠红移40~65 nm 强度下降示有4′-OH吸收谱图随时间延长而衰退 有对碱敏感的取代结构(同上)红移12~30 nm示B 环有邻二酚羟基 醋酸钠/硼酸红移5~10 nm示A 环有邻二酚羟基 (不包括5,6-位) AlCl 3/HCl 图谱与AlCl 3图谱相同 示结构中无邻二酚羟基 AlCl 3/HCl 图谱与AlCl 3图谱不同示结构中可能有邻二酚羟基 紫移20 nm示B 环有邻三酚羟基 紫移30~40 nm 示B 环有邻二酚羟基紫移50~65 nm示A 、B 环均可能有邻二酚羟基AlCl 3/HCl 图谱与MeOH 图谱相同 示无3-OH 及/或5-OH AlCl 3/HCl 图谱与MeOH 图谱不同示可能有3-OH 及/或5-OH 红移17~20 nm示有5-OH ,且有6-含氧取代示红移35~55 nm 示只有5-OH ,无3-OH 红移50~60 nm 示有3-OH ,或3,5-二OH三氯化铝及 三氯化铝/盐酸红移60 nm示只有3-OH。

一、利用紫外光谱测定黄酮类化合物的结构大多数黄酮类化合物在甲醇中的紫外吸收光谱由两个主要吸收带组成。

出现在300~400nm 之间的吸收带称为带Ⅰ,出现在240~280nm之间的吸收带称为带Ⅱ。

不同类型的黄酮化合物的带Ⅰ或带Ⅱ的峰位、峰形和吸收强度不同,因此从紫外光谱可以推测黄酮类化合物的结构类型.3.乙酸钠/硼酸主要判断A环或B环是否有邻二酚羟基(5,6—二OH除外)。

〔举例说明〕4.三氯化铝及三氯化铝/盐酸,为判断有无邻二酚羟基,3—OH、5—OH提供信息。

(三)异黄酮、二氢黄酮和二氢黄酮醇类在甲醇中的UV光谱特征这三类化合物都有苯甲酰系统,而无桂皮酰结构,所以它们的紫外光谱都有强的带Ⅱ吸收,异黄酮带Ⅱ吸收在245~270nm,而二氢黄酮和二氢黄酮醇的带Ⅱ在270~295nm,一般只受A环的含氧取代基的影响,A环含氧取代基数增加,吸收峰向红位移.(四)利用诊断试剂对异黄酮、二氢黄酮和二氢黄酮醇类化合物的UV光谱的影响判断羟基位置1.甲醇钠①带Ⅱ向红位移,示A环上有羟基。

②如有5,6,7—或5,7,8—三羟基或3',4'—二羟基,则吸收带将随放置的延长而逐渐衰退。

③二氢黄酮、二氢黄酮醇带Ⅱ向红位移的大小取决于是否有游离的5—OH。

2.乙醇钠①乙醇钠使7—羟基异黄酮的带Ⅱ向红位移6~20nm,但6—位有含氧取代基时,乙醇钠几乎不能使带Ⅱ产生移动。

4',5,6,7—四羟基异黄酮的紫外光谱随时间延长而衰退。

②乙醇钠使5,7—二羟基二氢黄酮和5,7—二羟基二氢黄酮醇带Ⅱ向红位移34~37nm,而其相应的5—去氧化合物则移动51~58nm。

5,6,7-三羟基二氢黄酮的紫外光谱随时间延长而衰退。

3.乙醇钠/硼酸不能用NaOAc/H3BO3对异黄酮、二氢黄酮和二氢黄酮醇类的紫外光谱的影响来检查B 环邻位二羟基,因为它们的B环与主要发色团缺少有效的共轭.但它们中的A环有6,7—二羟基时,加入NaOAc/H3BO3后使带Ⅱ向红位移10~15nm.4.三氯化铝和三氯化铝/盐酸①异黄酮、二氢黄酮(可能也包括二氢黄酮醇)的A环如有邻二羟基(6,7-或7,8—,不包括5,6-),则带Ⅱ在AlCl3中比在AlCl3/HCl中向红位移11~30nm。

紫外-可见光谱在黄酮类鉴定中的应用

紫外-可见光谱在黄酮类鉴定中的应用

黄酮作为植物细胞膜中非常重要的类别之一,它们可以展示出抗氧化、抗炎症和免疫调节等特性,使其受到了广泛的关注。

紫外-可见光谱技术(UV-Vis)是一种非常有效的分析工具,提供了一种直接、及时而又准确的方法来识别和鉴定黄酮类物质。

紫外-可见光谱分析原理简单而直观,是利用吸收或散射的电磁能来进行分子结构分析的重要方法。

物质吸收电磁能,取决于其分子构造和特性,从而生成特定波长处的吸收峰(峰位、峰值和峰宽),作为它们分子结构的标志。

UV-Vis光谱可以直接获得分子结构相关的信息,因此在黄酮标识和鉴定中可以发挥重要作用。

UV-Vis在黄酮识别和鉴定方面几乎可以提供完整的信息,其原理是利用光谱与分子特征之间的相互作用,利用光谱对给定的黄酮类物质的特征形成的光谱表型比较和分类,最终产出给定物质的定量分析报告,从而实现鉴定。

实际应用中,UV-Vis可以与其他技术如色谱法和降解碱试验相结合,实现对黄酮类物质的识别和鉴定。

例如,色谱技术可以用来筛选原料中各种黄酮物质,然后再利用UV-Vis 光谱来获取这些黄酮物质的分子结构特征,最后再利用酸解碱试验来进行最终鉴定。

总之,紫外-可见光谱在黄酮类物质鉴定中发挥着重要作用,不仅可以提供识别物质的准确性和及时性,而且还可以与其他技术相结合,从而更加全面地对黄酮类物质进行识别和鉴定。

一、利用紫外光谱测定黄酮类化合物的结构

大多数黄酮类化合物在甲醇中的紫外吸收光谱由两个主要吸收带组成。

出现在300~400nm 之间的吸收带称为带Ⅰ,出现在240~280nm之间的吸收带称为带Ⅱ。

不同类型的黄酮化合物的带Ⅰ或带Ⅱ的峰位、峰形和吸收强度不同,因此从紫外光谱可以推测黄酮类化合物的结构类型。

2.乙酸钠,较为突出的是判断是否有7-OH。

〔举例说明〕

3.乙酸钠/硼酸主要判断A环或B环是否有邻二酚羟基(5,6-二OH除外)。

〔举例说明〕

4.三氯化铝及三氯化铝/盐酸,为判断有无邻二酚羟基,3-OH、5-OH提供信息。

(三)异黄酮、二氢黄酮和二氢黄酮醇类在甲醇中的UV光谱特征

这三类化合物都有苯甲酰系统,而无桂皮酰结构,所以它们的紫外光谱都有强的带Ⅱ吸收,异黄酮带Ⅱ吸收在245~270nm,而二氢黄酮和二氢黄酮醇的带Ⅱ在270~295nm,一般只受A环的含氧取代基的影响,A环含氧取代基数增加,吸收峰向红位移。

(四)利用诊断试剂对异黄酮、二氢黄酮和二氢黄酮醇类化合物的UV光谱的影响判断羟基位置

1.甲醇钠

①带Ⅱ向红位移,示A环上有羟基。

②如有5,6,7-或5,7,8-三羟基或3',4'-二羟基,则吸收带将随放置的延长而逐渐衰退。

③二氢黄酮、二氢黄酮醇带Ⅱ向红位移的大小取决于是否有游离的5-OH。

2.乙醇钠

①乙醇钠使7-羟基异黄酮的带Ⅱ向红位移6~20nm,但6-位有含氧取代基时,乙醇钠几乎不能使带Ⅱ产生移动。

4',5,6,7-四羟基异黄酮的紫外光谱随时间延长而衰退。

②乙醇钠使5,7-二羟基二氢黄酮和5,7-二羟基二氢黄酮醇带Ⅱ向红位移34~37nm,而其相应的5-去氧化合物则移动51~58nm。

5,6,7-三羟基二氢黄酮的紫外光谱随时间延长而衰退。

3.乙醇钠/硼酸

不能用NaOAc/H3BO3对异黄酮、二氢黄酮和二氢黄酮醇类的紫外光谱的影响来检查B 环邻位二羟基,因为它们的B环与主要发色团缺少有效的共轭。

但它们中的A环有6,7-

二羟基时,加入NaOAc/H3BO3后使带Ⅱ向红位移10~15nm。

4.三氯化铝和三氯化铝/盐酸

①异黄酮、二氢黄酮(可能也包括二氢黄酮醇)的A环如有邻二羟基(6,7-或7,8-,不包括5,6-),则带Ⅱ在AlCl3中比在AlCl3/HCl中向红位移11~30nm。

②有5-羟基的异黄酮,其带Ⅱ在AlCl3/HCl存在下与在甲醇中的光谱相比,向红位移10~14nm,而有5-羟基的二氢黄酮和有5-羟基的二氢黄酮醇类的带Ⅱ在同样情况下向红位移20~26nm。

目标检测:

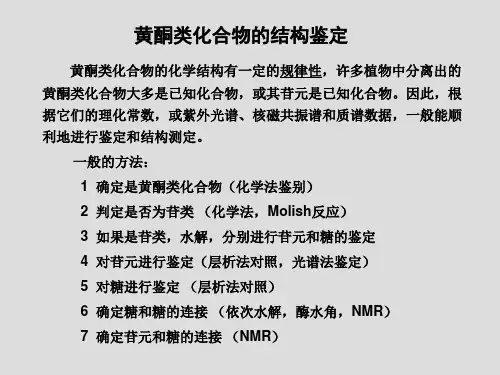

黄酮类化合物的鉴别与结构测定现在多依赖于谱学的综合解析,而化学方法和色谱方法已降至辅助地位。

未知黄酮类化合物的鉴定,多在测定分子式的基础上,利用PPC或TLC得到的Rf值或hRf值与文献比较或分析对比样品在甲醇溶液中及加入各种诊断试剂后得到的紫外及可见光谱进行剖析。

同时,对于化合物的颜色反应,以及在提取分离过程中所表现的行为(如溶解度、酸或碱中的溶解情况、铅盐沉淀等)也应注意分析。

但这些方法均有一定局限性,并曾导致得出过一些错误结论。

质子核磁共振(1H—NMR)因为可定量测定H的个数,以及根据质子的化学位移和芳香氢核之间的自旋偶合所提供的信息(裂分数目及偶合常数大小),可确定黄酮母核上的取代模式。

近来由于仪器分辨率的不断改进,加以同核去偶、溶剂位移以及核磁共振技术的使用,1H-NMR谱的测定对分析天然黄酮类化合物的结构已经成为一种非常重要的手段。

但是正如以后谈到的那样,在黄酮类化合物的1H-NMR谱上,有时要想确切指认每个信号并不是一件容易的事情。

例如当黄酮类母核的A-环上只有一个

芳香氢核时,要想与H-3信号区别,就是十分困难的问题。

解决这种问题,13C核磁共振(13C -NMR)技术有很大的优势。

加上各种取代基位移及苷化位移效应的发现,使得图谱的解析工作大大简化。

因此,13C-NMR技术在黄酮类化合物的结构鉴定中发挥着越来越重要的作用。

质谱(MS)技术,尤其场解析质谱(FD-MS)与快速原子轰击质谱(FAB-MS)及串联质谱(MS-MS)的出现与应用,使其成为黄酮类化合物结构鉴定的重要手段之一(质谱技术的优势是只需要微量的样品就可获得有关整个分子结构及其主要碎片结构的重要信息)。

实际工作中常常根据需要,灵活、综合运用上述方法和手段,并辅以必要的化学方法,以求结构鉴定获得满意的结果。