禽流感疫苗研究进展

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:19

鸭坦布苏病毒的研究进展鸭坦布苏病毒(Duck Tembusu Virus,DTMUV)是一种新发现的禽流感病毒,首次于2010年在中国鸭场中发现。

该病毒主要感染鸭类,但也可感染鹅、鸽子等禽类,并且对多种家禽具有较强的传染性和病原性。

鸭坦布苏病毒主要通过蚊子、蜱虫等昆虫传播,也可通过直接接触感染源或食用受感染鸭肉而传播。

感染后的鸭类主要出现神经症状,如运动障碍、四肢无力、短命等,严重影响了鸭类养殖业的发展。

近年来,对鸭坦布苏病毒的研究取得了一定的进展。

研究人员首先对病毒的基本特性进行了研究,包括病毒的形态、遗传学特征、抗原性等。

研究发现,鸭坦布苏病毒属于属于突变型IAV型感冒病毒,其基因组由8段负链RNA组成,具有6种种系基因型。

鸭坦布苏病毒还表现出较高的抗原多样性,这给疫苗研发和流行病学调查带来了一定的挑战。

针对鸭坦布苏病毒的疫苗研发也取得了一些进展。

研究人员通过灭活疫苗、亚单位疫苗和重组病毒载体疫苗等多种方法进行了疫苗设计和制备。

在动物实验证明部分疫苗能够有效预防鸭坦布苏病毒的感染,并且无明显副作用。

但由于病毒变异性的存在,疫苗的有效性仍需要进一步验证。

一些研究还发现鸭坦布苏病毒具有复制和传播机制的研究。

研究人员发现病毒主要通过作用于Wnt/β-catenin信号途径、Toll样受体途径以及细胞凋亡途径等来传播和复制。

这些研究有助于深入了解病毒与宿主细胞之间的互作机制,为进一步开发抗病毒药物提供了借鉴。

鸭坦布苏病毒的流行病学调查也取得了一些进展。

研究人员通过对病例的调查和监测,发现病毒在中国的广泛传播,并且已经出现了多个不同的病毒株。

还有研究发现鸭坦布苏病毒和其他禽流感病毒有交叉感染的现象,这给流行病学的防控带来了一定的挑战。

从对鸭坦布苏病毒的基本特性、疫苗研发、复制和传播机制以及流行病学的调查等多个方面的研究来看,已经取得了一定的进展。

鸭坦布苏病毒仍然是一个全球范围内的重要疾病,并且其病毒变异性和传播途径的复杂性使其对预防和控制带来了一定的技术挑战。

禽流感病毒的免疫研究进展禽流感是由禽流感病毒(avian influenza virus)引起的家禽呼吸系统疾病,主要感染家禽,如鸡、鸭、鹅等,但极少数情况下也可以传染给人类。

自从2003年中国发生了SARS疫情以来,禽流感疫情就被公众所关注。

禽流感的爆发不仅对家禽养殖业产生了巨大的经济影响,更是对人类健康造成了巨大的威胁。

因此,对禽流感的病毒学特性和免疫学研究已经成为了当前研究的热点之一。

禽流感病毒的病理学特性禽流感病毒是一种RNA病毒,属于正反式病毒科(Orthomyxoviridae),分为A、B、C、D四种型号。

其中只有A型和B型病毒会引起流感病毒,而D型病毒则主要感染牲畜。

A型病毒具有高变异率和广泛感染性,可以感染多种动物和人类。

据统计,自2003年开始,全球已经发生了多次禽流感大规模暴发,间歇性地在全球不同地区爆发。

1.清洁蛋白材料。

禽流感病毒外表皮有两种糖蛋白质:血凝素和神经氨酸酯化酶。

其中血凝素是禽流感病毒的主要清洁标记物,其血凝素亚型不同决定了其毒性和致病性的差异。

2.覆盖膜。

每个病毒都包含了一层薄膜,这是由病毒在宿主细胞内复制过程中夺取细胞膜形成的。

病毒的薄膜的主要成分是磷脂类物质和覆盖蛋白质。

3.病毒复制能力。

禽流感病毒具有强大的复制能力和变异能力,可以在任何宿主内复制。

病毒的感染和复制也受到宿主细胞的限制,禽流感病毒能感染和复制于多种宿主细胞中,然而只在特定环境下才会产生足够的病毒产生细胞,从而继续传播病毒。

禽流感病毒的病原学特性决定了其研究的重要性,研究其免疫学特性则是控制禽流感疫情的重要途径之一。

禽流感病毒的免疫学特性主要涉及以下几个方面。

1.病毒抗原结构分析。

研究禽流感病毒血凝素、内质膜蛋白、核蛋白、非结构蛋白等多种蛋白结构,寻找高度保守的免疫原性表位,为开发新型疫苗提供理论依据。

2.疫苗研发。

目前,研究禽流感病毒免疫学特性主要集中在疫苗的研制上。

禽流感病毒的血凝素亚型具有多样性,不同亚型的血凝素互相之间没有交叉保护能力。

试验研究LIVESTOCKANDPOULTRYINDUSTRYNo.3,2022基金项目:重庆市技术创新与应用发展项目(20234)禽流感致病机理及防控技术研究进展吉雅图1,许国洋2,3通信作者(1.乌拉特后旗动物疫病预防控制中心,内蒙古巴彦淖尔015543;2.重庆市畜牧科学院,重庆402460;3.重庆市兽用生物制品工程技术研究中心,重庆402460)摘 要:禽流感(AvianInfluenza,AI)是由正黏膜病毒科,多形螺旋对称的A型流感病毒引起的一种传染性疾病综合征,该病毒属于RNA病毒[1]。

被世界动物卫生组织(OIE)认定为A类传染病。

禽流感病毒致病性的强弱与多个因素有关,致病机理较为复杂,而禽流感的防治原理也因方法的选择而有所差异,作用效果也各不相同。

对禽流感致病机理和疫病防控进行综合分析,为禽流感的科学防控和机制探索提供理论基础。

关键词:禽流感;病毒类型;治病机理;防控技术doi:10.19567/j.cnki.1008-0414.2022.03.005 引言禽流感(AvianInfluenza,AI)在早期被称为鸡瘟,依据报道,1878年该病在意大利最早出现,随着科学技术的发展,该病被证实是由甲型病毒引起的一种传染性疾病,后被命名为禽流感。

依据禽流感病毒致病性的差异,可将其分为高致病性、低致病性及非致病性3类。

禽流感可在多个季节发生,火鸡和鸡最易感染,感染后多呈急性致死性暴发[1]。

鸭和鹅感染率较低,但均可携带病毒,并且可以形成隐形感染,为病毒的传播提供了可能,感染后,情况较严重的也可出现大批死亡。

禽流感病毒主要存在于病禽的分泌物、尸体、粪便和污水中,健康宿主可通过呼吸道和消化道被感染。

禽类是禽流感感染的主要对象,但随着病毒的不断变异,其致病性越来越大,危害对象的范围也逐渐扩大,高致病性的禽流感已可感染多种哺乳动物,严重的可造成宿主的死亡[2]。

禽流感不仅可以对禽类健康状况造成巨大的危害,同时也可以给人类带来严重的经济损失,甚至危害到人类的健康以及生命安全。

摘要:本试验通过对重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N1Re-13株+Re-14株+N9H7Re-4株)在蛋鸡上接种后产生抗体效价情况的研究,来评价重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6Re-13株+H5N8Re-14株+H7N9Re-4株)对蛋鸡预防高致病性禽流感疫病的效果同时进行安全性试验观察鸡群状态,对鸡群进行1~4次不等疫苗免疫,以此观察重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6Re-13株+H5N8Re-14株+H7N9Re-4株)对蛋鸡免疫次数所产生的抗体消长规律的影响。

结果表明开产前两次免疫对产蛋前的蛋鸡有较好的保护力,开产前三次免疫不仅可以对开产前蛋鸡有很好的保护力而且对开产后蛋鸡保护到208日龄左右,开产前四次免疫不仅可以对开产前蛋鸡有很好的保护力而且能有效地保护开产后蛋鸡整个产蛋高峰期,疫苗接种后未对鸡群造成应激反应。

通过本试验在蛋鸡上接种重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N1Re-13株+Re-14株+H7N9Re4株)首次免疫后14d 产生抗体有保护力,二免后14日龄抗体滴度达到高峰,两次免疫对蛋鸡开产前有较好的保护力,三次免疫能保护蛋鸡开产后208日龄,四次免疫能保护蛋鸡开产后的整个产蛋高峰期,建议蛋鸡开产前免疫四次重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗,这样可以有效的预防高致病性禽流感的发生,本试验数据为在蛋鸡上预防高致病性禽流感疫病提供临床效果依据。

关键词:禽流感;蛋鸡;消长规律;HI ;应激重组禽流感病毒H5+H7亚型三价灭活疫苗(H5N6Re-13株、H5N8Re-14株+H7N9Re-4株)对蛋鸡免疫抗体监测试验研究孙心1,李丽2,李叔伟3*(1.哈药集团生物疫苗有限公司哈尔滨150040;2.辽宁省盘锦市检验检测中心辽宁盘锦124000;3.齐齐哈尔大学黑龙江齐齐哈尔161000)收稿日期:2023-08-23作者简介:孙心(1977—),女,本科,副高级兽医师,主要从事动物疫病临床诊断与实验室检测、动物疫苗应用等工作。

摘要:兽疫灭活疫苗在制备疫苗工艺相对统一、简单,面对新发的传染病时,灭活疫苗具有研发时间相对短、已灭活处理无感染毒力、使用安全等优点起到很好的预防作用。

兽用灭活疫苗生产过程中,灭活原液增加离心处理环节、冻干疫苗选择合适的上样量和洗脱流速等优化工艺流程,选用引发更持久性的免疫反应的佐剂和增加发酵的活菌数及增强疫苗免疫力的培养基,而获得低成本、优质高效的发酵菌液。

随着养殖业的规模扩大及舍饲养殖模式的普及,牲畜疾病经常混合感染,耐药菌株增多,难以进行针对性用药。

因此,研制多联灭活疫苗,可达到一针同时防控两种及两种以上影响牲畜健康的疾病,免疫保护覆盖范围广,能减少单苗多次免疫造成的应激反应,降低免疫成本,创造更多的经济价值。

关键词:工艺流程;佐剂;培养基;多联灭活疫苗兽用灭活疫苗的研究进展洛桑江白(西藏自治区兽医生物药品制造厂拉萨850000)收稿日期:2022-11-11doi:10.3969/j.issn.1008-4754.2023.06.055科研动态从18世纪后期发现接种牛痘可以让人类免受天花感染开始,疫苗在人类和动物的生命健康发挥了关键作用。

疫苗接种是预防传染病最具成本效益的干预策略之一,是防止各种传染病传播的最有效、最经济的手段[1]。

疫苗根据制备程序及疫苗研发的进度,可以大致分为:常规疫苗如弱毒疫苗(活疫苗)、灭活疫苗、类毒素疫苗;基因工程疫苗如亚单位疫苗、活载体疫苗、基因缺失疫苗、合成肽疫苗、核酸疫苗,以及目前仍处于实验室研究阶段的转基因植物可食用疫苗和抗独特型疫苗等。

而灭活疫苗制备具有研发耗时短、工艺相对统一、简单,免疫过程中无感染毒力、使用安全等优点,已经在多种传染病的预防上发挥了很好干预作用[2]。

但是灭活疫苗可能会出现病毒抗原的损害,降低疫苗免疫活性及维持时间短等弊端需要进一步优化工艺流程,选用引发更持久性的免疫反应的佐剂和增加发酵的活菌数及增强疫苗免疫力的培养基,研制多联灭活疫苗,减少单苗多次免疫造成的应激反应等途径,研制出免疫持续时间长,免疫保护范围广的灭活疫苗,创造更多的经济价值具有重大意义。

2021年第6期浙江畜牧兽医收稿日期:2021 07 16基金项目:2021年平湖市科技计划项目(202110)作者简介:沈亚菊(1981-),女,高级兽医师,硕士,从事基层动物防疫,285735845@qq.com通讯作者:林瑞平(1981-),男,高级兽医师,本科,从事基层动物防疫,13967343447@139.com重组禽流感病毒三价灭活苗免疫现状及效果评价沈亚菊1,冯高乐1,邵 高1,朱 赞1,张志方2,夏天中2,林瑞平1(1.平湖市畜牧兽医站,浙江平湖314200;2.平湖市动物卫生监督所)摘要:为了评判重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活苗(H5N1Re 11株、Re 12株和H7N9H7 Re3株)的临床免疫效果,首先对部分规模鸡场高致病性禽流感免疫现状开展问卷调查;从重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活苗免疫的8个鸡场采集了239份禽血清和210份拭子分别进行血清学、病原学检测,结果显示,虽然参与调查的肉鸡场均不同程度地存在养殖户年龄偏大、文化程度偏低、鸡场生物安全防控风险隐患、首免日龄不合理等问题,但所有检样的免疫合格率均大于70%,未发现禽流感病毒阳性样品。

其次选择了27日龄快速型黄羽肉鸡进行重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活苗免疫试验,分别于首免后14d、28d和二免后14d、28d、42d采血进行抗体监测。

免疫试验结果显示重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活苗首免14d后抗体平均滴度达6 2以上,28d时抗体平均滴度达9 2以上。

结果表明重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活苗(H5N1Re 11株、Re 12株和H7N9H7 Re3株)免疫能为鸡群提供针对Re 11、Re 12和H7 Re3毒株的良好保护。

关键词:禽流感;免疫现状;免疫效果;调查中图分类号:S852.65 文献标识码:A 文章编号:1005-7307(2021)06-0003-003 高致病性禽流感在世界范围内的家禽和野鸟中广泛流行[1],给我国的养禽业造成了巨大的损失。

禽流感病毒诊断技术研究进展一、引言禽流感是一种高致病性病毒性疾病,目前已在世界范围内造成大量的家禽死亡和经济损失。

禽流感病毒的快速检测和准确诊断对于疫情的防控和阻断至关重要。

该文将介绍目前禽流感病毒诊断技术的研究进展。

二、免疫学诊断技术1. 细胞培养法细胞培养法是禽流感病毒的最早诊断方法之一,通过将感染样品接种细胞培养物中,观察是否有细胞损伤和病毒分离情况。

但由于该方法需要特定实验室条件,并且需要较长时间,因此已渐被其他更先进的诊断技术所取代。

2. 补体结合反应(CFT)CFT是一种免疫学诊断方法,它通过观察血清中禽流感特异性抗体和禽流感病毒抗原之间的补体结合情况来诊断病毒。

但是,由于该方法对试剂质量和操作技巧要求较高,且存在假阴性和假阳性等问题,因此不常用于临床检测。

3. 酶联免疫吸附试验(ELISA)ELISA是一种快速、准确和经济的诊断方法。

该方法利用特异性抗体与抗原之间的特异性结合,通过酶标记活性物质,使结合物可定量检测。

目前,ELISA已被广泛应用于疫情监测和疫苗效果评估等方面。

4. 荧光素酶联免疫吸附试验(F-ELISA)F-ELISA是一种对传统ELISA方法的改进,它利用荧光素作为标记物,从而提高了灵敏度和特异性。

F-ELISA操作简单、快速、可靠,已被广泛用于临床检测和疫情监测。

三、分子诊断技术1. 聚合酶链反应(PCR)PCR是一种高度敏感和特异的分子诊断技术,它能够从样品中扩增病毒DNA或RNA片段,从而进行病毒诊断。

PCR具有快速、准确、可靠的优点,因此已成为禽流感病毒诊断的首选方法之一。

2. 实时荧光定量PCR(RT-qPCR)RT-qPCR将常规PCR与荧光标记技术相结合,能够快速、准确地扩增、检测禽流感病毒。

该方法可用于样品的快速筛选和诊断。

此外,RT-qPCR还可用于研究禽流感病毒的毒株差异和基因变异。

3. 巢式PCR巢式PCR是将PCR的灵敏度和特异性提高到更高水平的方法。

2024年禽流感疫苗市场发展现状引言禽流感是一种严重威胁家禽养殖业的疾病,对农业和健康产生了重大影响。

禽流感疫苗的市场发展对于预防和控制禽流感具有重要意义。

本文将对2024年禽流感疫苗市场发展现状进行分析,探讨市场规模、竞争格局和发展趋势。

市场规模禽流感疫苗市场的规模在逐年扩大。

随着人们对禽流感风险的认识提高,禽流感疫苗的需求也逐渐增加。

据统计,禽流感疫苗市场在过去五年中年均增长率达到15%。

目前,禽流感疫苗市场主要分为家禽疫苗和野生禽疫苗两个部分。

家禽疫苗在市场占据主导地位,占总市场份额的80%以上。

野生禽疫苗市场份额较小,但随着人们对野生鸟类健康问题的关注度增加,野生禽疫苗市场潜力巨大。

竞争格局禽流感疫苗市场竞争激烈,主要企业包括动物疫苗领域的知名公司。

市场上存在着一些国际知名的制药公司和生物技术公司,如默克(Merck)、普强(Pfizer)等。

这些公司凭借着强大的研发实力和产品优势,占据了市场的一部分份额。

此外,一些本土企业也在禽流感疫苗市场上崭露头角。

这些企业通过开展创新研发和技术合作,提高产品质量和安全性,逐渐扩大市场份额。

市场竞争的加剧将进一步推动禽流感疫苗的市场发展。

发展趋势禽流感疫苗市场的发展趋势主要体现在以下几个方面。

首先,疫苗技术的不断创新将推动市场发展。

随着基因工程和生物技术的进步,疫苗的研发和生产技术不断提高。

新型禽流感疫苗的研发将进一步提高其免疫效果,降低副作用,增强市场竞争力。

其次,政府的支持将促进市场发展。

为了应对禽流感疫情的威胁,各国政府纷纷加大对禽流感疫苗研究和生产的支持力度。

政府的政策支持将为禽流感疫苗市场创造良好的发展环境。

再次,全球化合作将促进市场的国际化。

禽流感疫苗市场的发展需要国际间的合作和交流。

各国政府、企业和科研机构之间的合作将促进禽流感疫苗的研发和市场的扩大。

最后,市场需求的不断增长将推动市场发展。

随着禽流感疫情频发和人们对食品安全的关注度提高,禽流感疫苗的市场需求将持续增加。

禽流感contents •禽流感概述•临床症状与诊断•预防措施与控制策略•治疗方案及药物选择•社会影响与应对策略•未来展望与研究方向目录01禽流感概述定义与传播途径定义传播途径历史与地理分布历史地理分布世界各地均有禽流感疫情报道,亚洲、欧洲和非洲的一些地区尤为严重。

我国也多次发生禽流感疫情,对养禽业造成了严重损失。

病毒特点及变异病毒特点病毒变异02临床症状与诊断禽类感染表现禽类感染后,常表现为咳嗽、打喷嚏、呼吸困难等呼吸道症状。

感染禽类可能出现腹泻、消化不良等消化道症状。

部分禽类感染后,会出现神经症状,如头颈扭曲、瘫痪等。

对于产蛋禽类,感染后可能导致产蛋量明显下降。

呼吸道症状消化道症状神经系统症状产蛋下降人类感染症状及危害01020304呼吸道症状全身症状并发症致死风险流行病学史临床表现实验室检查鉴别诊断诊断标准与鉴别诊断03预防措施与控制策略养殖场生物安全管理严格实施封闭管理强化消毒措施饲料和水源管理无害化处理病死禽类根据当地疫情和养殖场的实际情况,制定合理的免疫程序,确保禽类获得全面有效的免疫保护。

制定合理的免疫程序选择优质疫苗正确使用疫苗免疫监测与评估选择正规厂家生产的优质疫苗,确保疫苗的质量和免疫效果。

按照疫苗说明书和免疫程序正确使用疫苗,避免浪费和免疫失败。

定期对免疫禽类进行抗体监测和评估,确保免疫效果。

疫苗接种与免疫程序疫情监测与报告制度建立疫情监测体系疫情报告制度疫情处置与扑杀政策解除封锁与恢复生产04治疗方案及药物选择抗病毒药物应用神经氨酸酶抑制剂其他抗病毒药物对症支持治疗解热镇痛对于发热、头痛、肌肉酸痛等症状,可使用解热镇痛药物,如对乙酰氨基酚(Paracetamol)等。

止咳祛痰针对咳嗽、咳痰等症状,可选用相应的止咳祛痰药物,如愈创甘油醚(Guaifenesin)等。

补液及电解质平衡对于腹泻、呕吐等导致的水电解质紊乱,需及时补液并调整电解质平衡。

风热犯肺证毒热壅肺证正虚邪恋证湿热蕴肺证中医药辨证论治05社会影响与应对策略公众心理恐慌及干预恐慌情绪蔓延心理干预措施经济损失评估及补偿机制农业经济损失禽流感疫情可能导致大量家禽被扑杀,给养殖业带来巨大经济损失。

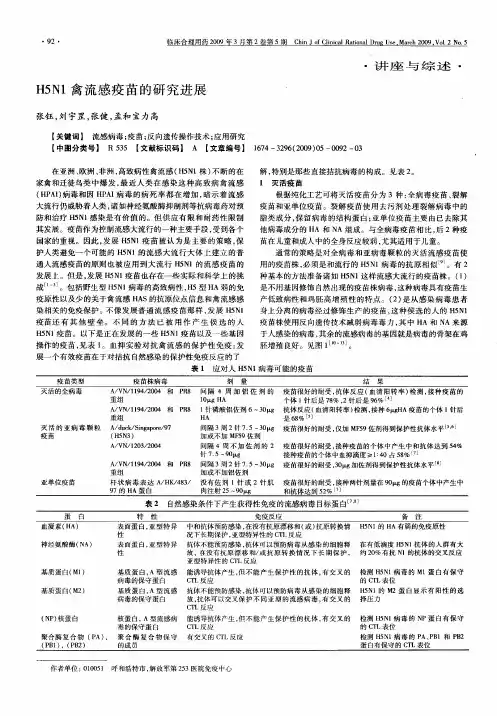

禽流感疫苗研究进展摘要对禽流感的预防,必须在采取严格的生物安全措施的同时,加强必要的免疫措施。

对不同类型禽流感疫苗的研究现状、优越性与局限性进行了综述。

关键词禽流感;疫苗;研究进展最近,亚洲一些国家不断暴发的禽流感(Avian influenza,AI)事件引起了人们对全球一系列动物和公众健康问题的极大关注,最近的联合国粮农组织(FAO)罗马提交会议指出[1],当面临AI大流行威胁时,采取大规模扑杀感染动物的措施会丧失很大一部分食物来源,使地方养禽业遭受严重打击,显得不太合理。

对禽流感的预防,必须努力集中在采取严格的生物安全措施的同时,加强必要的免疫措施。

免疫能减轻临床症状,降低死亡率,减少病毒的扩散和提高群体对感染的抵抗力,从而控制禽流感病毒(Avian influenza vinus,AIV)的广泛传播[2]。

然而,如果疫苗的使用和管理不当,不仅达不到预期的效果,还会污染环境,威胁公众健康。

因此,研制安全、高效的AIV疫苗是专家们为之不懈努力的目标。

理想的疫苗应具有高的生物保护容量,同时消除环境污染和易感动物感染的可能性。

总的来说,对于AIV疫苗的发展,以下几种设计思路均已被采用或尝试。

1全病毒灭活疫苗由于AIV基因组的抗原漂移,AIV疫苗仅能提供70%的保护力。

针对这种特点,AIV灭活疫苗通常制备成针对几种不同亚型AIV的多价疫苗,己证明1种灭活疫苗可以至少包括4种不同的AIV亚型。

同只含单一亚型的疫苗比,多价疫苗并没有减弱对同一种HA亚型AIV攻击的有效保护[3],而且各亚型抗原之间不产生免疫干扰。

AIV灭活疫苗能使免疫鸡群在感染AIV野毒时有效地减轻损失,并显著减少可能存在于鸡群和环境中的病毒数量,缩短其存活时间,是AI防治的主动措施、关键环节和最后防线。

而且灭活疫苗具有制备工艺简单、免疫效果确实、免疫持续期长等特点,许多国家已将其作为商品化的AIV疫苗应用于家禽中。

我国己研制成功不同亚型的AIV疫苗,且证明具有良好的免疫保护作用。

但灭活苗本身存在一些缺陷[4],主要是:影响疫情监测;存在散播病毒的风险;免疫剂量较大,制备成本高。

其最突出的缺点是不能诱导产生有效的粘膜免疫抗体和细胞免疫应答,因而无法有效地抑制呼吸道中AIV的复制。

近年来,人们试图从技术上突破此缺点,筛选并利用同亚型弱毒疫苗株代替高致病性毒株制备灭活苗,是灭活苗研制中的努力方向之一。

例如用2种不同的病毒同时感染鸡胚可导致片段间的重排而有可能产生所期望的疫苗株,这些疫苗种子株获得了抗原相关毒株相应的HA和NA基因,和A/Puerto Rico/8/34(H1N1)中的6个基因片段[5]。

这些PR/8/34的片段赋予病毒弱毒所以能在鸡胚中迅速生长,适合作为灭活疫苗的生产。

2基因工程亚单位疫苗亚单位疫苗是提取AIV具有免疫原性的抗原蛋白,加入佐剂而制成。

这种疫苗安全性好,能刺激机体产生足够的免疫力,只是抗体持续时间短,且成本高。

谢快乐等曾用台湾AIV分离株(H8N4)的HA和NP制备了复合亚单位疫苗,同时制备了灭活的油佐剂疫苗。

当以疫苗诱生的HI抗体作为评价标准时,发现2种疫苗的差别不明显,只是在加强免疫后,亚单位疫苗的HI抗体水平的升高比油佐剂疫苗明显[6]。

随着基因工程技术的不断发展,将免疫原性基因导入表达载体,经诱导可获得大量表达的免疫原性蛋白,提取所表达的特定多肽,加入佐剂即制成基因工程亚单位疫苗,这样可大大降低疫苗的成本。

Kodihalli等研制了火鸡H5N2病毒NP/HA和ISCOM的复合亚单位疫苗,用其免疫火鸡,21d可产生较高的抗体滴度,并且T、B淋巴细胞被激活,可以对同源和异源(H6N1)亚型病毒的攻击产生保护作用,在攻毒后3d,可清除火鸡肺部和泄殖腔的病毒[7]。

另外,将AIV 的基因插入杆状病毒表达载体,利用重组病毒在昆虫细胞中表达的AIV蛋白来制备AIV的亚单位疫苗也已研究成功。

Crawford等利用杆状病毒表达系统生产H5、H7亚型AIV的重组HA佐剂疫苗,免疫3周龄白色Rock鸡,用同亚型HPAIV 攻击,结果重组HA佐剂疫苗组所有的鸡只均不发病,而未免疫组鸡只全部死亡,且经H5亚型病毒的重组亚单位疫苗免疫过的鸡攻毒后都不排毒[8]。

基因工程亚单位疫苗产生的抗体不针对病毒的内部蛋白,因此不会干扰AIV的血清学调查,而且其不存在毒力返强、散毒和环境污染的问题,是安全性很好的疫苗。

重组杆状病毒表达的HA亚单位疫苗在禽类表现出良好的免疫原性,免疫后只诱导HA特异性抗体应答,不影响疫情监测,显示出了一定的应用前景。

3重组活载体疫苗鸡痘病毒作为禽用疫苗病毒载体,具有外源基因容量大、可对表达的外源蛋白进行正确加工修饰、严格的宿主特异性和生物安全性等优点[9-11],利用对禽类致病性很弱的痘苗病毒或禽痘病毒作载体,构建含有免疫原性基因的重组病毒,用此重组病毒作疫苗,可在动物体内复制,并不断地表达出免疫原性蛋白,从而诱导禽类产生针对目标病原的免疫保护力。

Webster(1995)和Swaynes(1997)先后构建了含A/Ty/Ire/1378/83(H5N8)HA基因的禽痘病毒重组疫苗,用其免疫仔鸡,用在墨西哥分离的致死性强毒H5N2攻击,试验结果证明该苗可对H5N2提供0%~100%的保护[12];冀德君、刘红旗等应用表达H9亚型AIV HA的重组鸡痘病毒疫苗及其传代后第20、30代疫苗免疫5日龄无特定病原(SPF)鸡群,攻毒后第5天各免疫组排毒的鸡数与对照组相比显著减少[13];程坚等用表达H9亚型AIV HA基因的重组鸡痘病毒在7日龄SPF鸡及含抗FPV母源抗体的商品鸡上进行的免疫效力试验亦表明,重组鸡痘疫苗能显著抑制静脉攻毒后免疫鸡从泄殖腔的排毒,效果与AIV全病毒灭活苗相当[14]。

贾立军用构建的表达H5N1 HA的重组鸡痘疫苗免疫SPF鸡和无母源抗体的商品鸡,免疫鸡可抵抗H5N1亚型HPAIV的致死性攻击,诱导95%~100%的免疫保护[15]。

陈平用构建的高效表达H9亚型AIV HA基因的重组鸡痘病毒颈部皮下免疫1日龄SPF鸡,攻毒后试验结果表明,rFPV-Ps-HA明显抑制了病毒的排出[16]。

以上试验均表明,携带AIV HA基因的重组鸡痘疫苗具有良好的效果。

同灭活苗相比,携带HA基因的重组活载体疫苗不仅可提供相当的保护效果,而且具有一些独特的优点:安全性高;可通过刺种和皮下注射接种途径进行免疫,使用方便;免疫应激小;用量少,不需添加佐剂,成本大大降低;而且抗体持续时间长,效果好,用其免疫家禽,既可刺激宿主产生体液免疫,又能刺激宿主产生细胞免疫[17]。

基因重组的鸡痘疫苗的最大优点是不干扰血清学调查,因此该重组疫苗适用于监测野毒感染[4]。

4DNA疫苗Ulmer等[18]报道了小鼠肌肉注射含有编码甲型流感病毒核蛋白(NP)的重组质粒后,不仅产生抗NP的特异性IgG 抗体,而且诱导CTL反应,可有效地保护小鼠抗不同亚型分离时间相隔34a的流感病毒的攻击。

Pertmer发现,流感病毒NP基因的核酸疫苗激活机体的免疫反应不受母源抗体的干扰[19]。

同样,在有母源抗体存在的情况下,HA和NP基因均能有效激活细胞免疫应答反应。

我国研制的H7亚型HA 基因DNA疫苗,在极小的使用剂量下即可成功诱导免疫保护反应,并有效阻断同源MPAIV在机体内的感染和排毒[20]。

大量的动物试验都说明在合适的条件下,DNA接种后既能产生细胞免疫又能产生体液免疫[21-24],于是,DNA疫苗技术应运而生,并逐渐显示出它作为第3代疫苗的优越性。

与传统疫苗相比DNA疫苗有许多优点:能长时间表达抗原;具有与天然抗原相同的构象和免疫原性,可同时激发机体产生细胞免疫、体液免疫和粘膜免疫应答,而且不受母源抗体的干扰;结构简单,制备方便;稳定性好,易于保存和运输;能够克服由于免疫系统发育不完善而导致的免疫力低下的缺陷;可用于制备多价疫苗或联苗。

本文为全文原貌未安装PDF浏览器用户请先下载安装原版全文目前,对于DNA疫苗存在着安全方面的考虑:质粒DNA低水平整合到宿主基因组的潜在危险性;DNA疫苗载体携带的抗生素基因可能导致的生物学后果;产生针对双链DNA的抗体;引起免疫耐受。

针对上述四种潜在的危害性,美国FDA、WHO及EU都对DNA疫苗的研制制定了一些指导性规定,为DNA疫苗的研究、生产及应用指明了方向。

由于DNA疫苗代价相对较高,且不适于集约化养殖的群体免疫,因此可考虑改进DNA疫苗生产工艺和优化疫苗接种方式来开发出价格低廉、实用化的DNA 疫苗。

其中应用减毒胞内菌运送DNA疫苗的途径取得了一些令人振奋的结果。

已经有了一些比较好的减毒沙门氏菌菌株作为禽类DNA疫苗的运送载体的研究报道,张小荣等以减毒沙门氏菌运送H5亚型AIV DNA疫苗的生物学特性研究表明,该疫苗具有良好的安全性和免疫原性,能同时激发细胞免疫、体液免疫和粘膜免疫应答[25],这类疫苗仍在探讨中,需对这类疫苗进行进一步优化,才能最终筛选出真正适合临床应用的疫苗。

5RNA复制子疫苗随着DNA疫苗的深入研究,人们担心DNA会整合到宿主细胞基因组上,造成致癌隐患。

此外,DNA通过核膜较为困难,限制了其作用的发挥,在一定程度上阻碍了DNA疫苗的推广应用。

于是,人们又设想用RNA替代DNA作基因疫苗,近年来开发的RNA复制子载体应运而生。

该RNA复制子可以不依赖于宿主细胞而自主复制,包含病毒基因组5’和3’末端的顺式作用元件、全部非结构蛋白基因编码区(包括复制酶编码基因),而结构蛋白基因被缺失,由外源基因取代,这种重组病毒粒子可以很容易地携带达3kb的外源RNA,并且感染的细胞谱较广,包括非分裂细胞[26]。

Vignuzzi 等[27]将A型流感病毒A/PR/8/34(ma)株的NP基因插入塞姆利基森林病毒(SFV)载体上构建RNA疫苗,7~8周龄的C57BL/6老鼠肌肉注射10μg SFV RNA,3~4周后再加强1次,共免疫3次。

第3次免疫后1~3周,由鼻腔攻入100pfu的A/PR/8/34(ma)病毒。

试验结果不仅有较高的中和抗体出现,而且诱导了有效的CTL反应,试验小鼠能有效清除肺部的病毒。

大量的研究证实DNA/RNA复制子比常规DNA疫苗的免疫原性好[28],可以产生更强的抗体应答和更多的CTL前体,而且使用比常规DNA疫苗免疫剂量低100倍的复制子疫苗就可以产生与常规DNA疫苗相当的免疫效力。

可见,RNA复制子载体的特点包括:复制效率高,用量远远低于常规DNA疫苗;可同时诱导抗体应答和CTL应答;安全性好,RNA复制子在胞浆内复制,避免了核的参与,不存在整合进宿主基因组的可能性;RNA复制子导致转染细胞的溶解,避免了有自主复制能力的病毒的产生;复制子系统能自主复制,可针对多种病原进行连续免疫,而不受己有载体病毒抗体的干扰。