第二章 地下水的赋存条件

- 格式:ppt

- 大小:13.48 MB

- 文档页数:89

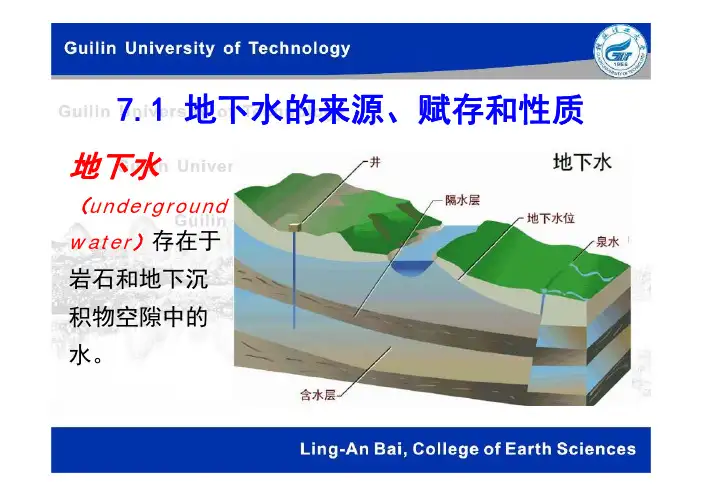

7.1地下水的来源、赋存和性质地下水

(underground

water)存在于

岩石和地下沉

积物空隙中的

水。

一、地下水的来源

渗透水:大气

降水、冰雪融

水、地面水、

海水、湖水

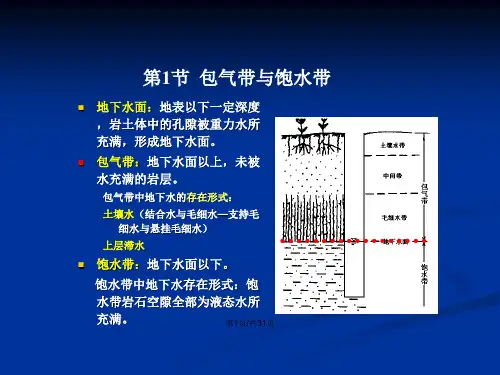

二、地下水的赋存介质和存在形式

1. 地下水的赋存介质

2. 地下水的存在形式

三、地下水的物理性质和化学性质

◆温度:受地温控制

◆颜色:含氧化亚铁为浅黄绿色;含三氧化二铁为浅红褐色;含腐殖质的水呈浅黄褐色

◆透明度:含悬浮物多的透明性差

◆气味&味道:含硫化氢的有臭鸡蛋味,含NaCl ,具咸味;含CaCO 3,清凉爽口;含Ca (OH )2、Mg (OH )2,具甜味;含MgCl 2、MgSO 4,具苦味。

地下水长期在地下运动,可从岩石中获得大量可溶性的物质成分,使之成为成分复杂的溶液。

含大量的离子、分子和化合物:(Cl-,SO42-,HCO32-,Na+,K+,Ca2+,Mg2+等)

常见的气体成分:O2、N2、CO2及H2S

还含有大量的胶体物质:Fe(OH)3、Al(OH)3、SiO2

地下水所含离子、分子和化合物的总量,成为矿化度(g/L)。

可分为五种:淡水(<1g/L)、弱咸水(1-3g/L)(HCO

2-,Ca2+,Mg2+)、咸水(3-10g/L)

3

(SO42-,Na+,Ca2+)、强咸水(10-50g/L)与卤水(>50g/L)(Cl-,Na+)。

硬度:水中所含Ca2+、Mg2+离子的总量。

绪论一、名词解释1、水文地质学:水文地质学是研究地下水的科学。

它研究地下水与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作用下地下水水量和水质在时空上的变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利避害,为人类服务。

2、地下水:地下水是赋存于地面以下岩石空隙中的水。

二、填空题1、水文地质学是研究地下水的科学。

它研究岩石圈、水圈、大气圈、生物圈及人类活动相互作用下地下水水量和水质的时空变化规律。

2、地下水的功能主要包括:资源、地质营力、致灾因子、生态环境因子、和信息载体。

三、问答题1、水文地质学的研究对象答:(1)地下水赋存条件;(2)地下水资源形成条件及运动特征;(3)地下水的水质;(4)地下水动态规律;(5)地下水与环境的相互关系;(6)地下水资源的开发利用。

第二章地球上的水及其循环一、名词解释:1、水文循环:发生于大气水、地表水和地壳浅表地下水之间的水文交换。

水文循环的速度较快,途径较短,转换交替比较迅速。

2、地质循环:发生于大气圈到地幔之间的水分交换3、径流:降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。

4、海陆之间的水分交换称为大循环,海陆内部的循环称为小循环。

二、填空1、自然界的水循环按其循环途径长短、循环速度的快慢以及涉及圈层的范围,分为水文循环和地质循环。

2、太阳辐射和重力水循环是水文循环的一对驱动力,以蒸发、降水和径流等方式周而复始进行的。

3、主要气象要素有气温、气压、湿度、蒸发、降水。

三、问答题1、简述水文循环的驱动力及其基本循环过程?水文循环的驱动力是太阳辐射和重力。

地表水、包气带水及饱水带中浅层水通过蒸发和植物蒸腾而变为水蒸气进入大气圈。

水汽随风飘移,在适宜条件下形成降水。

落到陆地的降水,部分汇聚于江河湖沼形成地表水,部分渗入地下,部分滞留于包气带中,其余部分渗入饱水带岩石空隙之中,成为地下水。

地表水与地下水有的重新蒸发返回大气圈,有的通过地表径流和地下径流返回海洋。

2、水循环对于保障生态环境以及人类发展的作用:一方面:通过不断转换水质得以净化。

![地下水科学概论[整理版]](https://uimg.taocdn.com/7e929dfeb9f67c1cfad6195f312b3169a451eac1.webp)

《地下水科学概论》一、名词解释。

第一章地下水分布1. 地下水:分布在地下岩石空隙之中的水。

2.岩石的透水性:岩石允许水透过的能力。

3. 结合水:由于固体颗粒表面的静电作用而吸附在颗粒表面的水。

4. 重力水:重力对它的影响大于固体表面对它的吸引力,因而能在自身重力作影响下运动的那部分水。

5. ★☆毛细水:在毛细力作用,水从地下水面沿着细小空隙上升到一定高度,形成一个毛细水带6. 支持毛细水:由于毛细力的作用,水从地下水面沿孔隙上升形成一个毛细水带,此带中的毛细水下部有地下水面支持。

7.孔角毛细水:在包气带中颗粒接点上由毛细力作用而保持的水。

8. 悬挂毛细水:由于上下弯液面毛细力的作用,在细土层会保留与地下水面不相联接的毛细水。

9. 空隙:地下岩石中没有被固体颗粒或固体骨架占据的那一部分空间。

10. 多孔介质:含有空隙的固体称为多孔介质。

11.孔隙:松散的(或未固结的)固体颗粒之间或颗粒集合体之间的空隙。

12.★孔隙度:某一体积的孔隙介质中孔隙体积与孔隙介质体积之比。

13. ★孔隙比:某一体积孔隙介质内孔隙体积与固体颗粒体积之比14. 有效空隙:相互连通而能使水流通过的孔隙称为有效空隙。

15. 孔隙介质的比表面积:一定体积的孔隙介质中所有颗粒的总面积与孔隙介质体积之比。

16.裂隙:固结的和坚硬的岩石在成岩过程中或成岩以后由于受到一些地质营力的作用而形成的沿一定平面方向展布的空隙。

17.★裂隙率:一定体积的裂隙介质内裂隙的体积与裂隙介质体积之比。

18.溶穴:可溶的沉积岩在地下水溶蚀下产生的空洞。

19.岩溶率:一定体积的岩溶介质内溶穴的体积与岩溶介质体积之比。

20. ☆容水度:一定体积的多孔介质完全被水饱和时所能容纳的水的体积与多孔介质体积之比。

21.★持水度:地下水位下降一个单位深度,单位水平面积岩石柱体中反抗重力而保持于岩石空隙中的水量。

22. ★☆给水度:一定体积的饱水多孔介质在重力作用下释放出的水体积与多孔介质体积之比(重力给水度:地下水位下降一个单位深度,从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释出的水的体积)。

地下水的赋存条件(中英文版)Title: Conditions for the Occurrence of GroundwaterTitle: 地下水的赋存条件Underground water is a vital resource that exists beneath the Earth"s surface in the pores and fractures of soil and rock.The conditions necessary for the occurrence of groundwater are known as aquifer conditions.These conditions include the presence of an aquifer, a source of recharge, and a confining layer.地下水是存在于地球表面以下土壤和岩石的孔隙和裂缝中的宝贵资源。

地下水赋存的条件称为含水层条件。

这些条件包括含水层的存在、补给源和隔水层。

The aquifer is a permeable layer of rock, gravel, or sand that can hold and transmit water.It is the main storage and flow zone for groundwater.The permeability of the aquifer determines how easily water can flow through it.A well-permeable aquifer allows water to flow more easily, while a poorly permeable aquifer restricts water flow.含水层是能够储存和传递水的岩石、沙砾或砂层的层。

【法规标题】河北省地下水管理条例(2018年发布)【发布部门】河北省人民代表大会常务委员会【发文字号】【适用区域】河北省【发布时间】2018-09-20【生效时间】2018-11-01【关键词】环境,水及废水管理,其它管理【有效性】有效【更替信息】【注:此文档于2018年12月由一点通平台导出】河北省地下水管理条例(2014年11月28日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过 2018年9月20日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议修订通过)第一章总 则第一条为了加强地下水管理和保护,修复地下水生态,促进地下水可持续利用,推进生态文明建设,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律、行政法规的规定,结合本省实际,制定本条例。

第二条在本省行政区域内从事地下水开发、利用、保护、节约和管理及其相关活动,适用本条例。

本条例所称地下水,是指赋存于地表以下的水体(含地热水、矿泉水)。

第三条地下水管理应当遵循统筹规划、综合治理、节约优先、全面保护、总量控制、采补平衡的原则。

第四条县级以上人民政府水行政主管部门负责本行政区域内地下水的统一管理和监督工作。

县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内负责地下水有关工作。

第五条县级以上人民政府应当落实最严格水资源管理制度,将地下水开发、利用、保护和节约的主要指标纳入地方经济社会发展综合评价体系,划定地下水开发利用红线,严格考核管理。

县级以上人民政府应当健全完善地下水超采综合治理投入机制,合理安排地下水保护、节约等资金,保障地下水管理工作的开展。

乡(镇)人民政府、街道办事处应当协助、配合有关部门做好地下水相关管理和监督工作。

第六条县级以上人民政府及其有关部门应当采取多种形式,加强地下水保护、节约的宣传教育,并将其纳入公益性宣传范围和国民素质教育体系,普及地下水保护、节约科学知识。

鼓励基层群众性自治组织、社会组织、志愿者开展地下水保护法律法规和相关知识的宣传,增强公众保护、节约地下水的意识。

第二章地下水资源调查第一节地下水资源调查的目的、任务及工作步骤一、地下水资源调查的目的与任务地下水资源调查又称水文地质调查,其目的是查明天然及人为条件下地下水的形成、赋存和运移特征,地下水水量、水质的变化规律,为地下水资源评价、开发利用、管理和保护以及环境问题防治提供所需的资料。

虽然地下水资源调查的任务,视不同的用途和不同的精度要求而定,但都应查明地下水系统的结构、边界、水动力系统及水化学系统的特征,具体需查明下面3个基本问题:1)地下水的赋存条件。

查明含水介质的特征及埋藏分布情况。

2)地下水的补给、径流、排泄条件。

查明地下水的运动特征及水质、水量变化规律。

3)地下水的水文地球化学特征。

不仅要查明地下水的化学成分,还要查明地下水化学成分的形成条件。

地下水资源调查是一项复杂而重要的工作,其复杂性是由地下水自身特征所确定的。

地下水赋存、运动在地下岩石的空隙中,既受地质环境制约又受水循环系统控制,影响因素复杂多变,因此地下水资源调查需要采用种类繁多的调查方法,除采用地质调查方法之外,还要应用各种调查水资源的方法,调查工作十分复杂。

地下水资源调查又是一项基础性工作,其成果为国民经济发展规划及工程项目设计提供科学依据,为社会经济可持续发展及生态和环境保护服务,是一项极为重要的工作。

这就要求地下水资源调查人员既要掌握地下水的基本理论并具有较高水平的专业知识,又要熟练掌握地下水资源调查的基本方法,还要熟悉一些非专业的技术在地下水资源调查中的应用方法。

二、地下水资源调查工作的步骤地下水资源调查工作一般分三步进行,即准备工作、野外工作和室内资料整理工作。

(一)准备工作准备工作包括组织准备、技术准备及物资后勤管理工作准备,而其核心是技术准备工作中调查设计书的编写。

1.地下水资源调查设计书的定义设计书是调查工作的依据和总体调度方案,是完成地下水资源调查工作的关键环节,在编写设计书之前应充分收集、整理、研究前人资料,如水文、气象、地理、地貌、地质及水文地质等资料,根据现有资料,确定调查区的研究程度,对调查区水文地质条件和存在问题有初步认识。

地下水管理条例(征求意见稿)第一章总则第一条(立法目的和依据)为加强地下水管理和保护,促进地下水可持续利用,保护和修复生态环境,根据《中华人民共和国水法》等法律,制定本条例。

第二条(适用范围)在中华人民共和国领域内勘查、开发、利用、节约、保护、管理地下水和防治地下水污染,适用本条例。

本条例所称地下水是指赋存于地表以下的水(含地热水、矿泉水)。

第三条(基本原则)开发利用和管理保护地下水应当统筹规划、保护优先、高效利用、合理储备、防治污染、加强监测、严格管理,实行取用水总量与水位控制制度。

第四条(管理体制)国务院水行政主管部门负责全国地下水的统一管理和监督工作。

国务院环境保护主管部门负责全国地下水污染防治的监督管理工作,国土资源等有关部门按照职责分工,负责地下水有关工作。

国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构(以下简称流域管理机构),在所管辖的范围内行使法律、行政法规规定的和国务院水行政主管部门授予的地下水管理与监督职责。

县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定的权限,负责本行政区域内地下水的统一管理和监督工作。

县级以上地方人民政府环境保护、国土资源等有关部门按照职责分工,负责本行政区域内地下水有关工作。

第五条(政府职责)县级以上地方人民政府对本行政区域内的地下水管理与保护负责,将地下水管理与保护纳入本级国民经济和社会发展规划,采取措施严控开采,防治污染,维持地下水合理水位,保护地下水水质。

第六条(开发利用主体责任)开发利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程安全管理,节约保护地下水,防治地下水污染。

因违法开采、开采不当造成地下水损害、污染,或者因地下水取水工程建设、管理、使用不当造成他人生命、财产损失的,应当承担相应的责任。

第七条(公众参与和表彰)任何单位和个人都有权监督、检举损害和污染地下水的行为。

受害者有权要求致害者采取补救措施和赔偿损失。

对损害和污染地下水的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起公益诉讼。

地下水管理条例文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2021.10.21•【文号】中华人民共和国国务院令第748号•【施行日期】2021.12.01•【效力等级】行政法规•【时效性】现行有效•【主题分类】水资源正文中华人民共和国国务院令第748号《地下水管理条例》已经2021年9月15日国务院第149次常务会议通过,现予公布,自2021年12月1日起施行。

总理李克强2021年10月21日地下水管理条例第一章总则第一条为了加强地下水管理,防治地下水超采和污染,保障地下水质量和可持续利用,推进生态文明建设,根据《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》等法律,制定本条例。

第二条地下水调查与规划、节约与保护、超采治理、污染防治、监督管理等活动,适用本条例。

本条例所称地下水,是指赋存于地表以下的水。

第三条地下水管理坚持统筹规划、节水优先、高效利用、系统治理的原则。

第四条国务院水行政主管部门负责全国地下水统一监督管理工作。

国务院生态环境主管部门负责全国地下水污染防治监督管理工作。

国务院自然资源等主管部门按照职责分工做好地下水调查、监测等相关工作。

第五条县级以上地方人民政府对本行政区域内的地下水管理负责,应当将地下水管理纳入本级国民经济和社会发展规划,并采取控制开采量、防治污染等措施,维持地下水合理水位,保护地下水水质。

县级以上地方人民政府水行政主管部门按照管理权限,负责本行政区域内地下水统一监督管理工作。

地方人民政府生态环境主管部门负责本行政区域内地下水污染防治监督管理工作。

县级以上地方人民政府自然资源等主管部门按照职责分工做好本行政区域内地下水调查、监测等相关工作。

第六条利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程管理,节约、保护地下水,防止地下水污染。

第七条国务院对省、自治区、直辖市地下水管理和保护情况实行目标责任制和考核评价制度。

国务院有关部门按照职责分工负责考核评价工作的具体组织实施。

地下水的常识1、含水层与隔水层储存任何物质都需要一定的空间。

而水作为一种物质,它的储存也必然需要一定的空间。

水也是一种流体,它的形成、运移甚至排泄,不仅需要空间,而且要有一定的通道,这样,地下水才能储存和流动。

⑴岩石的透水性:地下水是大气降水、冰雪融水、江河、湖泊以及水库之水,通过土层、岩石的孔隙和裂隙渗透到地下形成的。

而岩石及土层允许水透过的性能称之为透水性。

岩石或土层都存在大小不一,数量不等,形状不同的孔隙。

这种孔隙基本上分为三类,即松散沙土层的孔隙,坚硬岩石的裂隙,可溶性岩称溶蚀裂隙和洞穴。

它们既是地下水的通道,也是储存地下水的仓库。

松散地层和岩石孔隙的多少常以孔隙度为指标,即孔隙总体积与岩石总体积(含孔隙体积)之比。

孔隙度越大,储水空间越大,孔隙度越小,储水空间越小。

而且孔隙的性质、形状、数量以及连通情况,直接决定着地下水的储存和运动。

⑵透水层和不透水层能够透过水的岩层称为透水层。

孔隙大,连通性好的砂层、砂砾层、胶结不紧的砂岩砾岩,具有岩溶裂隙及洞穴的石灰岩、白云岩以及裂隙发育的其它坚硬岩石都是透水层。

不透水层,是指不能透过水的岩层,如孔隙度虽大但连通性不好的粘土、亚粘土、页岩及其它裂隙少的各种致密坚硬的岩层,都是不透水层。

不透水层对地下水的运动起了阻拦、隔水作用,故一般称不透水层为隔水层。

⑶含水层透水层不一定是含水层,而含水层必然是透水层。

在透水层中储满了地下水的部分,才称为含水层。

这就是含水层的物理意义。

含水层是指能够给出并透过相当数量水的岩层。

这是广义的含水层的定义。

其中相当数量是依不同目的、不同地区而认为确定的。

如作为供水时,一般规定单位涌水量为0.1升/秒米。

大者按含水层看待,小者则视为隔水层。

2、地下水的基本类型⑴地下水在岩石中的存在形式地下水在岩石中存在的形式,可以分为两大类,即岩石孔隙中的水及矿物组成中的水。

①岩石孔隙中的水岩石孔隙中的水,包括吸着水、薄膜水、毛细水、重力水、气态水、固态水为结合水。

地下水管理条例(征求意见稿)第一章总则第一条(立法目的和依据)为加强地下水管理和保护,促进地下水可持续利用,保护和修复生态环境,根据《中华人民共和国水法》等法律,制定本条例。

第二条(适用范围)在中华人民共和国领域内勘查、开发、利用、节约、保护、管理地下水和防治地下水污染,适用本条例。

本条例所称地下水是指赋存于地表以下的水(含地热水、矿泉水)。

第三条(基本原则)开发利用和管理保护地下水应当统筹规划、保护优先、高效利用、合理储备、防治污染、加强监测、严格管理,实行取用水总量与水位控制制度。

第四条(管理体制)国务院水行政主管部门负责全国地下水的统一管理和监督工作。

国务院环境保护主管部门负责全国地下水污染防治的监督管理工作,国土资源等有关部门按照职责分工,负责地下水有关工作。

国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构(以下简称流域管理机构),在所管辖的范围内行使法律、行政法规规定的和国务院水行政主管部门授予的地下水管理与监督职责。

县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定的权限,负责本行政区域内地下水的统一管理和监督工作。

县级以上地方人民政府环境保护、国土资源等有关部门按照职责分工,负责本行政区域内地下水有关工作。

第五条(政府职责)县级以上地方人民政府对本行政区域内的地下水管理与保护负责,将地下水管理与保护纳入本级国民经济和社会发展规划,采取措施严控开采,防治污染,维持地下水合理水位,保护地下水水质。

第六条(开发利用主体责任)开发利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程安全管理,节约保护地下水,防治地下水污染。

因违法开采、开采不当造成地下水损害、污染,或者因地下水取水工程建设、管理、使用不当造成他人生命、财产损失的,应当承担相应的责任。

第七条(公众参与和表彰)任何单位和个人都有权监督、检举损害和污染地下水的行为。

受害者有权要求致害者采取补救措施和赔偿损失。

对损害和污染地下水的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起公益诉讼。

地下水赋存状态

地下水赋存状态是指地下水的存在状态,包括地下径流、地下湖泊和地下冻土等。

1. 地下径流:地下水呈流动状态,即我们通常所说的地下河。

这种情况在喀斯特地貌区较为常见,比如贵州所有的地下河的长度加起来相当于黄河的长度。

2. 地下湖泊:地下水呈湖泊状态,这在喀斯特地貌中较为常见。

地下洞穴的洞厅可以提供容水的空间,如同湖泊一样。

3. 地下冻土:地下水呈固态,也即地下冻土。

此外,地下水还包括潜水(埋藏于地表以下第一个稳定隔水层上)和承压水(埋藏较深的、赋存于两个隔水层之间)。

潜水是通常所见到的地下水,而承压水则需要在特定条件下才能被观察到。

地下水的赋存条件1. 地质条件地下水的赋存条件与地质条件有着密切的关系。

地质构造、岩石的渗透性和含水层的存在都会影响地下水的赋存情况。

首先是地质构造的影响,地质构造对地下水产生了重大影响。

在一些地质构造较为复杂的地区,地下水能够借助地质构造中的断层、裂缝、褶皱等而得到赋存。

岩石的渗透性也是影响地下水赋存的一个重要因素。

渗透性是指岩石中水分子通过岩石孔隙、裂隙、砂层等介质透过性的程度。

一般而言,砂岩、砾岩和碳酸盐岩的渗透性较好,而片岩、麻粒岩和花岗岩的渗透性较差。

含水层是指在地球表面以上几十米至数百米深度范围内,水分向下渗透过程中,永久储存的含水盒。

对这些含水层进行适当调查并加以控制,对促进地下水的合理开发和有效利用具有重要意义。

2. 气候条件气候条件也是影响地下水赋存情况的重要因素之一。

降水量是气候条件中最重要的影响因素之一。

降水量多的地方可向下渗透至较深的地下水位,形成较为富裕的地下水资源;降水量少的地方则容易形成地下水资源短缺的情况。

气温对地下水的渗透和储存也有较大影响。

气温的高低将影响土壤中水分的蒸发速度,从而影响地下水的储存。

3. 人类活动人类活动也对地下水的赋存情况产生了一定的影响。

工业化、城市化和农业化进程中,大量地下水被开采来供应城市居民和工业用水。

同时,由于工业、农业和生活废水排放,地下水也受到了一定程度的污染。

这些人类活动对地下水资源的赋存和分布产生了一定的影响。

综上所述,地下水的赋存条件是一个受多种因素综合影响的综合现象。

地质条件、气候条件和人类活动等多方面因素综合作用,共同影响了地下水资源在地球内部的分布、储量和质量。

因此,为了更好地保护和有效利用地下水资源,必须综合考虑各种因素,采取科学有效的措施。

通过合理的地下水资源的开发和利用,最大限度地发挥地下水资源的作用,为人类的生活和生产提供安全、稳定的水资源保障。