(完整版)北宋的建立和中央集权制度的加强

- 格式:ppt

- 大小:4.66 MB

- 文档页数:26

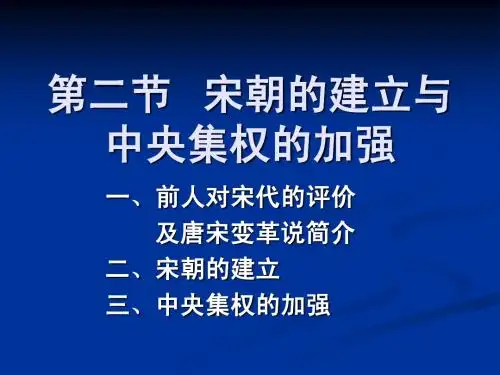

第五章第二节北宋的建立和中央集权制度的加强[基础知识]北宋建立统一局面的局部完成中央集权的加强科举制度加强[基本理论]1.北宋政权的建立是顺应了五代十国时代的统一趋势,符合广大人民的心愿;2.北宋加强中央集权的措施,维护了国家统一,有利于社会经济发展,但造成了积贫积弱的后果;3.北宋科举制改革,进一步扩大的政权基础,同时加强了中央集权。

[能力培养]1.分析中央集权加强的措施和影响,提高学生综合评价历史事件的能力;2.指导学生阅读文献,提高学生阅读史料和获取有效信息的能力。

[重点难点]北宋中央集权加强的措施与影响评价。

[教具教法]插图,地图。

讲述,列举,讨论。

教学过程[导入新课]自讨论五代十国时期孕育的统一因素有哪些?导入。

一是人民渴望统一;二是后周世宗改革加强了国力,后期经济的发展;三是统治者自身努力与准备。

提示同学注意,宋代周,与历史上哪一事件极为相似?历史上隋代北周,一是权臣夺权;二是夺权前前代曾经经历重要的成功的改革,加强了国力;三是取代前前代已经统一了北方;四是都发生在我国政治的中心地区北方;五是改变后统治者都很有作为,尤其是创立了一系列制度文化,对后世影响深远;建国初的统治者都与我国古代史上重要的制度──科举制有关。

宋建立后,中国物质文明进入了一个划时代的新阶段。

货币的扩大,火药武器的发明,罗盘针的运用于航海,炼铁高炉的发明,水力纺织机的发明,造船技术的发展,都出现在宋朝。

宋,经济发展,经济重心南移,传统科技呈现巅峰状态。

政治上,官僚政治取代贵族政治。

一、北宋建立与分裂局面的结束1.陈桥兵变。

960年,后周统领禁军的大将赵匡胤,东京东北的陈桥驿,建立宋,年号建隆,定都东京,是为宋太祖。

2.结束分裂局面。

战略方针为“先南后北”和“先易后难”,基本削平南方割据势力。

979年,宋太宗消灭最后一个割据政权,结束了五代十国的分裂局面。

[资料]南唐后主李煜故事。

前引。

975年,宋军直抵金陵城下,李不是动员抵抗,而是派特使向太祖苦苦哀求,说经小事大,如子事父,未有过失,乞求缓师。

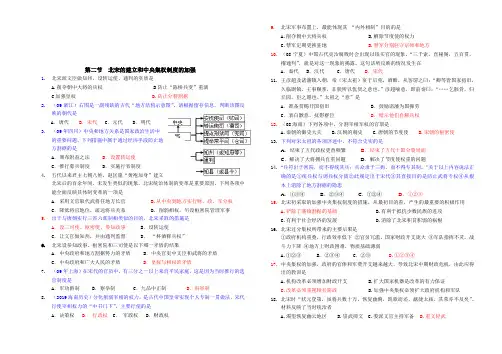

第二节北宋的建立和中央集权制度的加强1.北宋派文臣做知州,设转运使、通判的实质是A.削夺朝中大将的兵权 B防止“陈桥兵变”重演C加强皇权 D.防止分裂割据2.(09浙江)右图是一副残缺的古代“地方结构示意图”。

请根据留存信息,判断该图反映的朝代是A.唐代B.宋代 C.元代 D.明代3.(09年四川)中央和地方关系是国家政治生活中的重要问题。

下列措施中属于通过经济手段防止地方割据的是A.颁布附益之法 B.设置转运使C.推行募兵制度 D.实施行省制度4.五代以来君主七朝八姓,赵匡胤“黄袍加身”建立北宋后的百余年间,未发生类似的现象。

北宋统治体制的变革是重要原因。

下列各项中能全面反映其体制变革的一项是A.采用文官取代武将任地方长官 B.从中央到地方实行财、政、军分权C.降低将官地位,疏远将兵关系 D. 削弱相权,另设枢密院管理军事5.出于与唐朝实行三省六部制相类似的目的,北宋采取的措施是A.设三司使、枢密使、参知政事 B.设转运使C.让文官做知州,并由通判监督 D.“杯酒释兵权”6.北宋设参知政事、枢密院和三司使是以下哪一矛盾的结果A.中央政府和地方割据势力的矛盾 B.中央官吏中文臣和武将的矛盾C.中央政府和广大人民的矛盾 D.皇权与相权的矛盾7.(09年上海)在宋代的官员中,有三分之一以上来自平民家庭,这是因为当时推行的选官制度是A.军功爵制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制8.(2019海南历史)分化削弱宰相的权力,是古代中国皇帝实现个人专制一贯做法,宋代行使宰相权力的“中书门下”,主要行使的是A.决策权 B.行政权 C.军政权 D.财政权9.北宋军事布置上,最能体现其“内外相制”目的的是A.削夺朝中大将兵权B.解除节度使的权力C.禁军定期更换驻地D.禁军分别驻守京师和地方10.(08宁夏)中国古代吏治腐败时会出现以钱买官的现象。

“三千索,直秘阁,五百贯,擢通判”,就是对这一现象的揭露。

这句话所反映的情况发生在A.秦代 B.汉代 C.唐代 D.宋代11.王彦超及诸藩镇入朝,帝(宋太祖)宴于后苑,酒酣,从客谓之曰:“卿等皆国家宿旧,久临剧镇,王事鞅掌,非朕所以优贤之意也。

高三历史五代十国北宋的建立和中央集权制度的加强北宋中期的社会危机和改革知识精讲人教版一. 本周教学内容:第五章第一节五代十国第二节北宋的建立和中央集权制度的加强第三节北宋中期的社会危机和改革二. 重点、难点:1. 重点:北宋中央集权的加强、北宋中期的社会危机;王安石变法。

2. 难点:北宋加强中央集权的作用和影响、对王安石变法历史地位的全面认识第五章第一节五代十国本节属于非考试内容,由学生阅读了解大致内容即可。

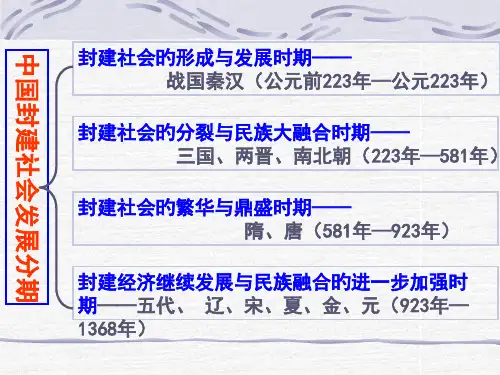

(一)五代十国的更迭1. 五代十国的概念。

时间(907~960)五代:后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代是在黄河流域相继建立的(除南唐定都洛阳外,其余都定都开封);十国:是先后并存的,除北汉地处山西以外,其余均在南方。

前蜀和后蜀、吴和南唐是前后相继的。

2. 五代十国时期的统治特点:明确五代十国政治的主要特点是藩镇割据局面的继续和发展。

结合教材中的小字,教师对上述问题进行简要概括:五代十国时期,我国北方政权更迭频繁,混战不已,统治黑暗,社会经济遭到严重破坏;南方虽然也是小国林立,但经济获得了长足的发展。

(二)南方经济的发展1. 南方经济发展的原因:第一,南方战祸较少,相对稳定。

无论是唐朝的安史之乱,或者是五代的军阀混战,主要战场都在北方,南方战事的次数和规模,远不及北方,也未受到契丹统治者的侵扰,受破坏较小。

和平安定的环境有利于经济的发展。

第二,北方人民的大量南迁,不仅传播了北方的生产技术和经验,更增加了南方的劳动力。

第三,许多割据政权的统治者,为了保存和增强实力,采取了一些推进经济发展的措施。

2. 南方经济发展的表现和成就。

农业方面,一是南方各国都重视兴修水利,吴越在南方各国中更居首位。

水利灌溉是发展农业的必备条件,从水利灌溉的发达即可看出南方经济的发展。

二是桑柘、茶树等经济作物的普遍种植。

茶、桑等经济作物的生产,不仅表明农业的发展,而且也为工商业的发展提供了有利条件。

手工业方面,南方的丝织、制茶、造纸、印刷等行业都有了新的发展。

北宋初期历史概况建立:960年,赵匡胤发动陈桥兵变.建立宋朝。

年号建隆,定都东京,史称北宋,赵匡胤即宋太祖。

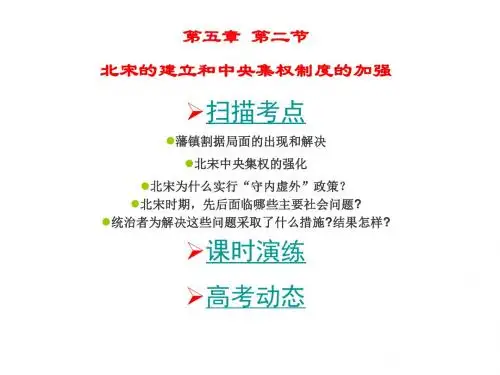

北宋的建立和中央集权的加强目的:改革唐后期以来藩镇割据的局面。

①解除石守信等禁军主将的兵权,继而又削减节度使实权,使其徒有虚名。

强化中央集权集中军权②分统禁军,直接对皇帝负责。

又设枢密院,有调兵之权但不统领军队;统领军队的将帅却无调兵权。

使其互相牵制。

③立更戍法,禁军定期更换驻地,但统兵将领不随军调动,防止武将专权。

措施④强干弱枝,内外相制。

地方军的精壮之士都选入禁军;禁军半数拱卫京师,一半驻守各边。

集中行政权①设参知政事、枢密使和三司使,依次分割宰相的行政权、军权和财政权。

宰相权一分为三,便于皇帝总揽。

集中财权和司法权②派文官任知州,并在各州设通判加以监督,直接向皇帝报告。

各州公文必须由知州和通判联署才有效,使其互相牵制。

①地方赋税留小部分地方开支,其余全由各路转运使运送中央。

②地方司法人员由中央派文官担任,死刑须报请中央审核。

作用积极:铲除了藩镇割据的基础,维护了国家的统一和安定,利于社会经济发展。

消极积贫积弱的祸根①政府机构重叠.官员冗滥,财政开支大。

②军队作战指挥不灵,战斗力下降。

③地方财政困难。

发展科举制措施严格程序:分乡试、省试、殿试三级,殿试成为定制,最后录取由皇帝直接掌握。

完善方法:实行糊名法,防止考官舞弊。

增加名额:太宗在位20多年,科举取士近万人。

作用①为地主阶级各阶层进入仕途开辟了道路。

土地兼并②扩大了统治基础,利于加强中央集权。

①原因:“不抑兼并”的政策加速土地集中。

社会危机②结果:阶级对立,“富者有弥望之田,贫者无立锥之地”。

改革背景冗官冗兵冗费①“分化事权”为防止文官武将专权,结果形成冗官。

②募兵、养兵造成兵员剧增,扩编后的军队素质低下,临阵多败,形成积弱局面。

北宋中期的社会危机和改革③冗官、冗兵造成国用大增,辽和西夏又要大量银绢,入不敷出,形成积贫局面。

农民反抗:仁宗时,农民起义不断,遍及中原。

第五章民族融合的进一步加强和封建经济的继续发展第二节北宋的建立和中央集权制度的加强素材宋太祖采取“先南后北〞“先易后难〞战略方针统一南北北宋建立后,五代十国的分裂割据局面并没有结束。

在北宋北面,有强大的辽和辽扶植下的北汉。

南面和西面分布着南唐、吴越、后蜀、南汉、南平(荆南)等较大的割据政权。

另外,周行逢在湖南、留从效在泉州、漳州还建立着一些小的割据政权。

赵匡胤根据当时的形势,鉴于南方是经济重心,各国力量较弱,而北方契丹建立的辽政权,实力又比较强大的现实,在征询了张永德、赵普等大臣的意见之后,确定了与后周世宗基本一致的“先南后北〞“先易后难〞的战略方针。

963年,宋太祖派慕容延钊和李处耘出兵两湖,灭掉荆南(即南平)和湖南(原来的楚)。

从此,宋军西逼后蜀,东胁南唐,南可直取南汉,战略上处于极为有利的地位。

964年,宋太祖派王全斌、崔彦进、刘光义、曹彬分兵两路向四川进攻,第二年年初灭后蜀。

970年,宋太祖派潘美率军进攻南汉,第二年灭南汉。

至此,南唐已陷入宋军包围之中。

南唐主李煜大为恐惧,向宋朝上表,自动削去南唐国号,称江南国主。

李煜企图以对宋朝的恭顺来维持他在江南的统治。

宋朝当然不会容忍这个割据政权的长久存在。

974年,曹彬、潘美率十万宋军,战船千艘,自荆南顺流而下,向南唐发动进攻。

975年,宋军直抵金陵城下,李煜不是动员兵民誓死抗敌,而是派出特使向宋太祖苦苦哀求,说他以小事大,如子事父,未有过失,乞求缓师。

宋太祖闻言大怒:“说什么江南有无过失,岂不闻天下一家?卧榻之侧,岂容他人鼾睡!〞976年初,金陵城破。

当时李煜还在静居寺听和尚讲经,闻变仓皇肉袒出降。

他自己曾有几句词,记下了他肉袒出降的悲凉情景:“最是仓皇辞庙日,教坊犹奏别离歌,垂泪对宫娥!〞南唐覆灭后,978年宋太宗又用强大的政治压力,迫使吴越的钱和漳、泉的陈洪进相继纳土归附。

至此,“先南后北〞方略的“先南〞部分完成了,剩下来的就是北方了。

968年和969年,宋太祖曾两次出兵进攻北汉,都因辽出兵援助,无功而返。

北宋加强中央集权知识点北宋是中国历史上的一个重要时期,也是一个政治制度变革的时期。

在北宋时期,中央集权得到了进一步加强。

本文将从以下几个方面介绍北宋加强中央集权的知识点。

一、政治背景 1. 北宋政权的建立:北宋政权于960年建立,初期面临着辽国和西夏的侵袭威胁,需要采取集中力量加以应对。

2. 高宗政权的奠定:在高宗时期,政权稳定,国力逐渐恢复,为加强中央集权奠定了基础。

二、政治制度改革 1. 开创科举制度:北宋开创科举制度,通过考试选拔人才,使得地方官员逐渐脱离地方世族势力,由中央统一任命,加强了中央对地方政权的控制。

2. 设立中央机构:北宋设立了中书省、尚书省等中央机构,负责统筹国家大政方针,加强中央对地方的指导和监督。

3. 精简地方官员:北宋通过减少地方官员数量,使得中央能够更好地掌控地方政权,加强了中央集权。

三、财政手段 1. 均田制度:北宋推行均田制度,通过重新分配土地,破坏地方世族的土地专权,减弱地方势力,加强了中央对土地的控制。

2. 货币改革:北宋进行了一系列货币改革,加强了中央对财政的控制,提高了财政收入,增强了中央集权的实力。

四、军事改革 1. 设立保驾之职:北宋设立了保驾之职,将皇帝的近卫部队直接归中央统一指挥,加强了中央对军队的控制。

2. 增设禁军:北宋增设禁军,加强了中央对军队的监督和控制,减少了地方势力对军队的影响。

总结:北宋加强中央集权主要表现在政治制度改革、财政手段和军事改革等方面。

通过科举制度、中央机构的设立以及地方官员的精简,北宋加强了中央对地方政权的控制。

通过均田制度和货币改革,北宋加强了中央对财政的控制。

通过设立保驾之职和增设禁军,北宋加强了中央对军队的控制。

这些措施使得北宋中央集权更加稳固,推动了国家的发展和统一。

注意:本文所述的北宋加强中央集权的知识点是根据历史事实整理而成,不涉及人工智能等内容。

北宋加强君主专制中央集权的措施1、北宋的建立960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,篡夺了后周的政权,建立了北宋,定都东京,即河南开封。

赵匡胤就是宋太祖。

北宋建立后,相继灭掉了南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

宋太祖赵匡胤由于唐后期以来形成的军阀割据、政局动荡的局面,北宋建立后,统治者吸取前朝的教训,采取了一系列加强君主专制中央集权、稳定统治的措施。

2、北宋分散相权,加强君主专制的措施中书门下省作为中央的最高行政机构,其长官同中书门下平章事行使宰相职权。

为分散相权,设参加政事为副相,分割宰相的行政权,设枢密使分割宰相的军权,设三司使分割宰相的财权。

中书门下和枢密院合称“二府”,形成二府三司制。

这样相权分散,宰相只剩下有限的权力了,君主专制得到加强。

3、北宋削弱地方,加强中央集权的措施(1)行政上:中央派文官担任地方长官知州,节度使变为虚衔,并增设通判,监察州府的长官。

通判与知州共同签署文书,彼此制约。

(2)财政上:设转运使统管地方财政,各州赋税绝大部分上缴朝廷。

(3)军事上:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地,实行更戍法。

(4)监察上:先后在地方设立了四个平行的路级机构,分别是安抚司、转运司、提点刑狱司、提举常平司,从不同的方面对各州进行监控和节制。

4、实行崇文抑武的治国方针北宋实行崇文抑武的治国方针,大力提倡文治,扩大科举取士的规模,提高登第士人的待遇,广泛吸收知识分子参加政权。

5、影响北宋加强君主专制中央集权的措施,有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一,但也带来了负面的影响。

具体表现在:(1)官僚队伍膨胀,官员数量很多,有时三五个人担任同一个职务,但官员大多不干实事,加之权力分割过细,导致行政效率低下,助长了因循守旧的官僚习气。

(2)军队不断扩充,但将兵分离,实行更戍法,兵不识将,将不识兵,将帅无权,指挥不灵,军队战斗力低下,虽然北宋招募了大量的士兵,但却阻挡不了辽、西夏的侵扰。

【高中历史】中国古代史第五章:北宋的建立和中央集权制度的加强眼过千遍不如手写一遍,为了帮助在校高中生,特别整理了“中国古代史第五章:北宋的建立和中央集权制度的加强”一文,详情如下:中国古代史第五章:北宋的建立和中央集权制度的加强一、北宋的建立和分裂局面的结束(一)建立1.时间:960年。

2.建立者:后周禁军大将赵匡胤。

3.方式:陈桥兵变。

4.定都:东京。

(二)分裂局面的结束1.战略方针:先南后北、先易后难。

2.标志:979年,宋太宗消灭北汉。

二、中央集权的强化(一)措施1.集中军权:(1)禁军:解除禁军将领兵权;禁军统帅权一分为三;扩大禁军;更戍法;分驻中央与地方。

(2)设枢密院。

(3)使节度使徒有虚名。

2.集中行政权:中央:分相权——参知政事(行政权)、枢密院(军权)、三司(财政权)。

地方:文官作知州,制州与通判互相牵制。

3.集中财权:转运使。

4.集中司法权。

(二)影响1.积极意义:铲除了藩镇割据的基础,维护了国家的统一与安定,有利于社会经济的发展。

2.严重恶果——积贫积弱:(1)冗官,财政开支庞大;(2)军队作战指挥不灵,战斗力下降;(3)地方上财政困难。

三、科举制的发展(一)表现1.三级考试:乡试、省试、殿试。

2.严格考试程序:殿试成为定制,皇帝直接掌握录取权。

3.考试科目:进士科。

4.考试方法:糊名法。

5.录取名额:比唐大大增加。

(二)影响1.扩大北宋的统治基础。

2.加强中央集权。

中国古代史第五章:北宋的建立和中央集权制度的加强由整理提供,愿考生学业有成。

更多关于高中地理考试内容请关注【】感谢您的阅读,祝您生活愉快。