第二节 野外观测系统

- 格式:ppt

- 大小:5.04 MB

- 文档页数:21

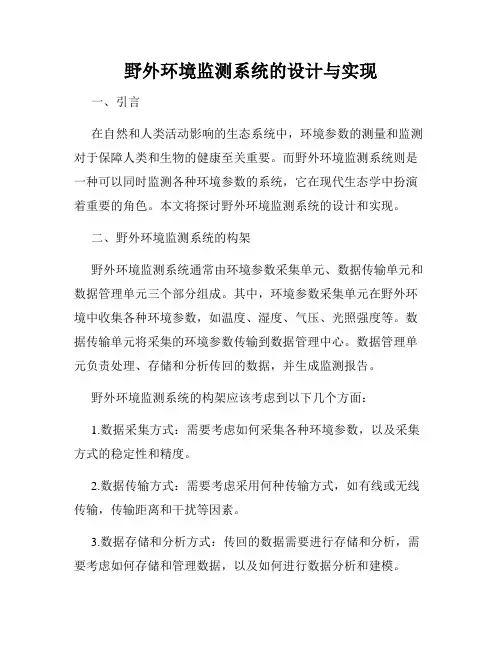

野外环境监测系统的设计与实现一、引言在自然和人类活动影响的生态系统中,环境参数的测量和监测对于保障人类和生物的健康至关重要。

而野外环境监测系统则是一种可以同时监测各种环境参数的系统,它在现代生态学中扮演着重要的角色。

本文将探讨野外环境监测系统的设计和实现。

二、野外环境监测系统的构架野外环境监测系统通常由环境参数采集单元、数据传输单元和数据管理单元三个部分组成。

其中,环境参数采集单元在野外环境中收集各种环境参数,如温度、湿度、气压、光照强度等。

数据传输单元将采集的环境参数传输到数据管理中心。

数据管理单元负责处理、存储和分析传回的数据,并生成监测报告。

野外环境监测系统的构架应该考虑到以下几个方面:1.数据采集方式:需要考虑如何采集各种环境参数,以及采集方式的稳定性和精度。

2.数据传输方式:需要考虑采用何种传输方式,如有线或无线传输,传输距离和干扰等因素。

3.数据存储和分析方式:传回的数据需要进行存储和分析,需要考虑如何存储和管理数据,以及如何进行数据分析和建模。

4.监测报告的生成方式:数据处理完毕后需要生成监测报告,需要考虑如何生成报告以及所需的技术支持。

三、野外环境监测系统的设计要点1.环境参数采集单元:环境参数采集单元需要考虑的主要因素包括环境参数采集的位置和数量、实时测量和存储能力、精度等。

2.数据传输单元:数据传输单元需要考虑的主要因素包括传输距离和信号穿透能力、数据传输的带宽和速度、安全性等。

3.数据管理单元:数据管理单元需要考虑的主要因素包括数据存储和处理能力、数据的可视化和分析能力、安全性等。

4.监测报告的生成:监测报告的生成需要考虑的主要因素包括数据可视化的能力、监测报告的自动生成等。

四、野外环境监测系统的实现在实现野外环境监测系统时,需要考虑实现软件和硬件两个层面。

1.软件层面的实现:软件层面的实现主要包括采集程序的编写、数据传输程序的编写和数据管理程序的编写。

采集程序的编写需要考虑各种环境参数的采集方式和采集精度,数据传输程序的编写需要考虑数据传输的方式和传输速度,数据管理程序的编写需要考虑数据的存储和处理能力。

第一章地震波的运动学第一节地震波的基本概念第二节反射地震波的运动学第三节地震折射波运动学第二章地震波动力学的基本概念第一节地震波的频谱分析第二节地震波的能量分析第三节影响地震波传播的地质因素第四节地震记录的分辨率第三章地震勘探野外数据的野外采集第一节野外工作方法第二节地震勘探野外观测系统第三节地震波的激发和接收第四节检波器组合第五节地震波速度的野外测定第四章共中心点迭加法原理第一节共中心点迭加法原理第二节多次反射波的特点第三节多次叠加的特性第四节多次覆盖参数对迭加效果的影响及其选择原则第五节影响迭加效果的因素第五章地震资料数字处理第一节提高信噪比的数字滤波第二节反滤波第三节水平迭加第四节偏移归位第五节地震波的速度第六章地震资料解释第一节地震资料构造解释工作概述第二节时间剖面的对比第三节地震反射层位的地质解释第四节各种地质现象在时间剖面上的特征和解释第五节地震剖面解释中可能出现的假象第六节反射界面空间位置的确定第七节构造图、等厚图的绘制及地质解释第八节水平切片的解释一、名词解释第一章地震波的运动学1、波动(难度90区分度30)2、波前(难度89区分度31)3、波尾(难度89区分度31) 4、波面(难度89区分度31) 5、等相面(80 、 33) 6、波阵面(81 、 34)7、波线(70 、 33) 8、射线(72 、 40)9、振动曲线(75 、 42) 10、波形曲线(76 、 44) 11、波剖面(65 、 46) 12、子波(60 45)13、视速度(80 、 30) 14、射线平面(60 、 47)15、运动学(70 、 55) 16、时距曲线(68、 40) 17、正常时差(60 、 45) 18、动校正(60、 60) 19、几何地震学(70 、 35)第二章地震波动力学的基本概念1、动力学(70 、 40)2、物理地震学(71、 35)3、频谱(50 、 50)4、波的发散(90 、 30)5、波散(90 、 31)6、频散(80、 35)7、吸收(70 、 40 )8、纵向分辨率(60、40)9、垂向分辨率(60、40)10、横向分辨率(60、40)11、水平分辨率(60、40)12、菲涅尔带(50、45) 13、主频(65、40)第三章地震勘探野外数据的野外采集1、规则干扰波(90、30)2、不规则干扰波(90、30)3、观测系统(80、35)4、多次覆盖(65、50) 5、共反射点道集(70、45)6、检波器组合(90、30)7、方向特性(75、30)8、方向效应(90、30)第四章共中心点迭加法原理1、共中心点迭加(70、40)2、水平迭加(60、40)3、剩余时差(60、50)第五章地震资料数字处理1、偏移迭加(75、30)2、平均速度(85、30)3、均方根速度(80、30)4、迭加速度(70、40)第六章地震资料解释1、标准层(50、40)2、绕射波(40、50)3、剖面闭合(30、60)4、三维地震(70、30) 5、水平切片(45、60) 6、等厚图(65、40) 7、构造图(80、30)二、填空题第一章1、振动在介质中的传播就是()。

野外智能监测系统的研究及应用在野外生态系统保护和管理方面,智能监测系统的研究与应用具有重要意义。

野外智能监测系统可以实现对生态系统关键指标的实时监测和数据采集,为生态系统的科学研究和管理提供了重要数据支持。

本文将从系统性能、技术方法和应用案例三个方面来探讨野外智能监测系统研究及应用的现状和未来发展趋势。

一、系统性能野外智能监测系统根据需要监测的内容,主要包括气象环境、土壤水分、植被覆盖度、动物行为等多个方面。

针对不同的监测内容,系统设计和参数设置上需具备以下能力:1. 精准数据采集能力。

针对需要监测的指标,系统需能够根据等时等距等运行方式进行采样,以实现精确可靠的数据采集,并实时数据传输。

2. 长期稳定运行能力。

野外环境具有复杂多变的特点,系统在设计上需具备良好的防护能力,同时在硬件和软件方面需采用高效节能的构架以保证系统的稳定运行。

3. 多样性传感器集成能力。

不同类型的传感器在不同的野外环境中发挥的作用各异,在系统设计上需考虑到不同类型传感器的适应性和互补性,并能够实现快速集成。

二、技术方法针对野外智能监测系统的实现,通常采用的技术包括传感器技术、数据采集技术、数据传输技术以及数据分析技术。

1. 传感器技术。

传感器主要负责采集实时数据,其品质和稳定性是系统能否长期稳定运作的关键。

目前,针对野外环境下的生态监测,遥感技术、声位定位技术、图像处理技术、雷达技术及信号分析等方面的传感器被广泛应用。

2. 数据采集技术。

传感器采集到的数据需经过采集端处理为可传输的数据,不同传感器的数据通常需要额外的处理方式。

对同类型数据重复采集,求平均值或最大值可以降低数据误差。

3. 数据传输技术。

数据传输采用通常通过无线网络实现。

不同网络环境针对不同传输速率和传输稳定性的优先级设置不相同。

4. 数据分析技术。

对野外监测数据的整合和分析是后续应用的主要环节。

数据分析主要针对采集得到的数据,通过计算、建模和机器学习等算法进行数据分析,得到数据统计分析结果和生态环境模型。

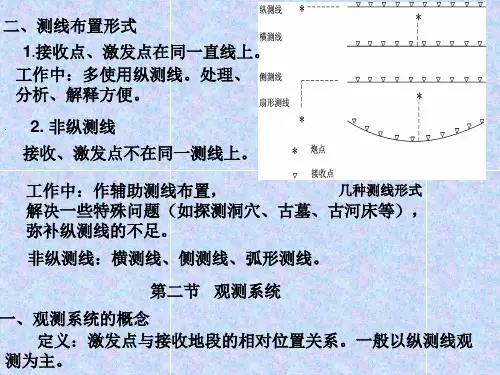

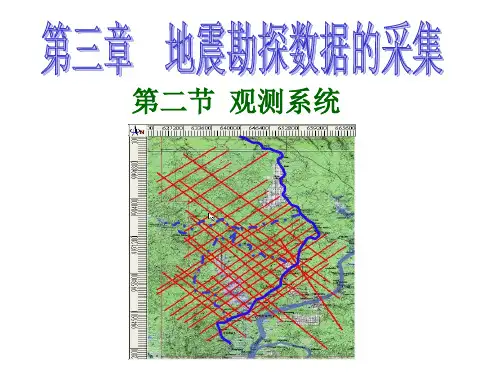

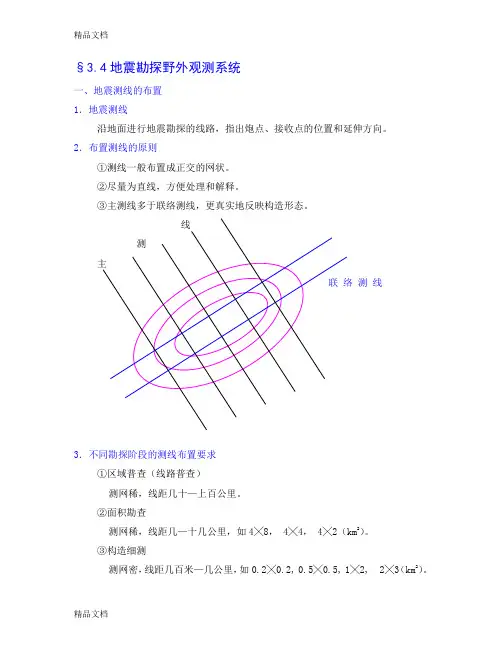

§3.4地震勘探野外观测系统一、地震测线的布置1.地震测线沿地面进行地震勘探的线路,指出炮点、接收点的位置和延伸方向。

2.布置测线的原则①测线一般布置成正交的网状。

②尽量为直线,方便处理和解释。

③主测线多于联络测线,更真实地反映构造形态。

测线3.不同勘探阶段的测线布置要求①区域普查(线路普查)测网稀,线距几十—上百公里。

②面积勘查测网稀,线距几—十几公里,如4╳8, 4╳4, 4╳2(km2)。

③构造细测测网密,线距几百米—几公里,如0.2╳0.2, 0.5╳0.5, 1╳2, 2╳3(km2)。

二、观测系统的图示方法1.观测系统的定义观测系统是指示激发点和接收点的相互空间位置关系的图件。

2.观测系统的图示方法用水平线表示测线,将激发点标在水平线上;过激发点向两侧作450的斜线;将接收点投影到过其激发点的450斜线上。

共炮点线共接收点线共反射点线共炮检距线斜线斜线垂线(覆盖次数) 水平线12345678910三、反射波法观测系统的基本类型1.2.简单连续观测系统例子:单边激发,单边接收,一次覆盖,偏移距为O。

O 1 O2O3O4O5测线P90图6.3-29b2.间隔连续观测系统例子:单边激发,单边接收,一次覆盖,偏移距不为0。

1234 5P90图6.3-29d3.多次覆盖观测系统(1)定义地下界面被观测的次数多于一次,例如二次覆盖,三次覆盖,……。

(2)多次覆盖原理示意图M(3)抽共反射点道集实现多次覆盖例如:单边激发,仪器有24道,每激发一次,炮点和排列一起向前移动2个道间距,即可形成6次覆盖。

123456789101112131 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24P91图6.3-23抽共反射点道集——生产中放一炮多道接收,并按一定的规律布置排列,等室内处理时,将能收到同一个点的反射波的道从不同的炮中抽出来,按炮检距大小排列起来,叫做抽共反射点道集。

(4)6次覆盖,24道接收的共反射点道集表P92表6.3—1(5)多次覆盖经验公式nNSx d 2=∆=υ P90、P91的N 与n 互换 。

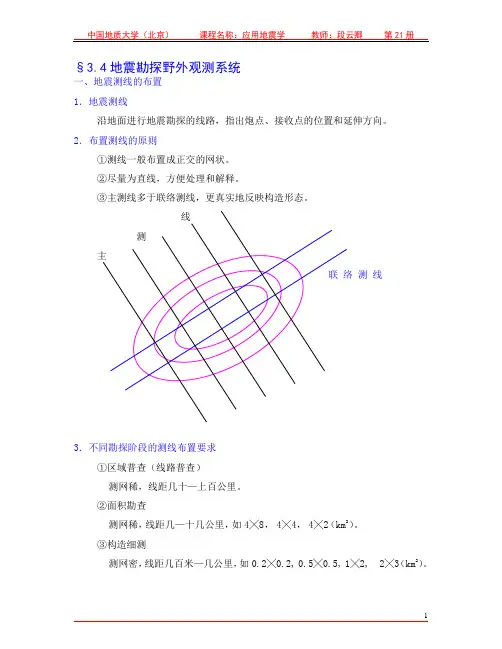

§3.4地震勘探野外观测系统一、地震测线的布置1.地震测线沿地面进行地震勘探的线路,指出炮点、接收点的位置和延伸方向。

2.布置测线的原则①测线一般布置成正交的网状。

②尽量为直线,方便处理和解释。

③主测线多于联络测线,更真实地反映构造形态。

测线3.不同勘探阶段的测线布置要求①区域普查(线路普查)测网稀,线距几十—上百公里。

②面积勘查测网稀,线距几—十几公里,如4╳8, 4╳4, 4╳2(km2)。

③构造细测测网密,线距几百米—几公里,如0.2╳0.2, 0.5╳0.5, 1╳2, 2╳3(km2)。

二、观测系统的图示方法1.观测系统的定义观测系统是指示激发点和接收点的相互空间位置关系的图件。

2.观测系统的图示方法用水平线表示测线,将激发点标在水平线上;过激发点向两侧作450的斜线;将接收点投影到过其激发点的450斜线上。

共炮点线共接收点线共反射点线共炮检距线斜线斜线垂线(覆盖次数) 水平线12345678910三、反射波法观测系统的基本类型1.简单连续观测系统例子:单边激发,单边接收,一次覆盖,偏移距为O。

12345P90图6.3-29b2.间隔连续观测系统例子:单边激发,单边接收,一次覆盖,偏移距不为0。

1234 5P90图6.3-29d3.多次覆盖观测系统(1)定义地下界面被观测的次数多于一次,例如二次覆盖,三次覆盖,……。

(2)多次覆盖原理示意图M(3)抽共反射点道集实现多次覆盖例如:单边激发,仪器有24道,每激发一次,炮点和排列一起向前移动2个道间距,即可形成6次覆盖。

123456789101112131 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24P91图6.3-23抽共反射点道集——生产中放一炮多道接收,并按一定的规律布置排列,等室内处理时,将能收到同一个点的反射波的道从不同的炮中抽出来,按炮检距大小排列起来,叫做抽共反射点道集。

(4)6次覆盖,24道接收的共反射点道集表P92表6.3—1(5)多次覆盖经验公式nNSx d 2=∆=υ P90、P91的N 与n 互换 。

野外观测实验报告1. 实验目的本次实验旨在通过野外观测,学习和应用生物学、生态学知识,了解自然环境中的生物多样性和生态系统。

通过实地观察和数据收集,探究物种分布、相互作用以及环境因素对生物群落的影响。

2. 实验地点和时间实验地点为XX自然保护区,实验时间为XXXX年X月X日至XXXX年X月X 日。

3. 实验方法和步骤3.1 野外观察在实验地点随机选择不同的生境,如森林、草地、湖泊等,进行观察。

根据实地情况,使用望远镜、相机、放大镜等工具,记录生物群落的组成、种类和数量。

3.2 数据收集根据观察结果,记录不同物种的出现频率、分布范围以及生境要求。

同时,测量和记录环境因素,如温度、湿度、光照强度等,以及生境的土壤类型和pH值等。

3.3 数据分析将收集到的数据进行整理和分析,计算物种多样性指数,如物种丰富度、均匀度和优势度。

同时,将物种组成和环境因素进行对比分析,以探究环境对生物群落的影响。

4. 实验结果和讨论4.1 物种组成根据观察和收集的数据,我们发现不同生境中的物种组成存在显著差异。

例如,森林生境中主要有XX树种和XX动物种类,草地生境中主要有XX植物和XX 昆虫种类等。

这表明不同生境的环境条件对物种的分布和适应性有着重要影响。

4.2 物种多样性通过计算物种多样性指数,我们发现不同生境的物种多样性存在差异。

例如,森林生境的物种丰富度和均匀度较高,优势度相对较低;而草地生境的物种丰富度相对较低,优势度较高。

这可能与不同生境的资源分配和竞争压力有关。

4.3 环境因素和生物群落分析环境因素和生物群落的关系时,我们发现温度、湿度和光照强度等因素与物种的分布和数量存在一定的相关性。

例如,某些物种对温度和湿度的要求较高,只在特定的生境中出现;而某些物种在光照较强的地方更容易繁衍。

5. 实验总结通过本次野外观测实验,我们了解了生物多样性和生态系统的重要性,并通过实地观察和数据收集,深入了解了生物群落的组成和环境因素对其影响的关系。

目次前言 (ⅱ)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 总则 (2)5 野外观测总体技术流程 (2)6 森林生态系统类型 (2)7 野外观测样地选择与样方设置 (2)8 野外观测指标体系 (3)9 野外观测技术方法 (4)附录A(资料性附录)龄组划分表 (8)附录B(规范性附录)野外调查记录表 (9)森林生态系统野外观测技术规范1适用范围本标准规定了森林生态系统的类型、样地选择与样方设置、野外观测指标体系、野外观测技术方法等内容和要求。

本标准适用于全国及省级行政区域森林生态系统野外观测,其他自然地理区域可参照本标准执行。

2规范性引用文件本标准内容引用了下列文件或其中的条款。

凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB/T 14721 林业资源分类与代码森林类型GB/T 26424 森林资源规划设计调查技术规程GB/T 30363 森林植被状况监测技术规范GB/T 33027 森林生态系统长期定位观测方法3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1林分stand指森林内部特征(如树种组成、林冠层次、年龄、郁闭度、起源、地位级或出材量等)基本相同,而与周围森林有明显区别的一片森林。

林分常作为确定森林经营措施的依据,不同的林分需要采取不同的经营措施。

3.2立地因子site factor指林木所处环境中影响其生长发育的环境因子,包括海拔、地形类型、坡度、坡向、坡位等。

3.3森林生态系统forest ecosystem指以乔木为主的生物群落和非生物环境综合组成的生态系统,本标准中包括针叶林、阔叶林、针阔混交林和稀疏林。

3.4每木检尺tally指林业调查中的一种的基本调查工作,目的为取得林分数据,测定样地内每一株达到测量标准树木的胸径等指标。

4总则4.1原则本标准规定的内容遵循规范性、可操作性、先进性和经济与技术可行性的原则。

4.2内容本标准以现场观测手段为主,辅以资料收集与访问调查等手段,对森林生态系统的立地因子、森林类型、每木检尺、林分指标和林下植被等内容开展野外观测,服务于全国和区域尺度生态状况调查评估。

野外简易获取硝石方法硝石是一种常见的自然资源,可用于制作火药和肥料等。

在野外寻找硝石可以是一项有趣的活动,同时也可以在紧急情况下提供一些必要的资源。

下面是一些简易获取硝石的方法。

1.地质地图研究:地质地图是找到硝石的有用工具。

了解你所在地区的地质特征,比如陡峭的山脉、河流、岩石和河床等,这些地方往往会有较高的硝石含量。

寻找地质层状特征,通常硝石会在此处更容易找到。

2.岩层翻转:硝石主要存在于深层的岩石中。

在地质或山脉区域中,寻找被侵蚀或破坏的岩石层。

使用工具(如镐子或锤子)翻动或敲击岩石,看是否发现硝石。

注意安全,避免因不当操作导致伤害。

3.河床:河床通常是硝石富集的地方。

水流会将硝石冲刷到河床上,尤其是在降雨后。

寻找暴露在外的岩石,并仔细检查是否有硝石。

也可以河床中的沉积物,用筛子或其他工具将其过滤,以找到硝石。

4.地下水源:地下泉水通常会与硝石溶解在一起,形成硝石的积聚。

寻找湿润的土壤或河流,挖掘一些泥土并过滤水,看是否能找到硝石。

5.火烧法:硝石可以通过火烧法进行提取。

在一个干燥的地方,找一块平坦的岩石,并在上面堆放干燥的木材。

点燃木材,并在火焰灭去后等待岩石冷却。

然后,使用工具检查岩石表面是否有硝石形成的白色结晶。

注意安全,避免火灾。

6.化学聚集:硝石可以通过进行化学反应来聚积。

将硝酸银或硝酸钾与木炭混合并加热,生成一种含有硝石的反应产物。

将产物收集起来,并通过过滤或蒸馏来提取硝石。

以上方法只是一些简易获取硝石的方法,不一定适用于所有地区和环境。

在进行任何活动之前,请确保了解当地的法律和安全规定,并尊重环境。

此外,硝石在一些地方是受限制的物质,需遵守相关法律法规,以免违法。

实验名称:植物生长环境因素观测实验时间:2023年3月15日实验地点:某市郊森林公园一、实验目的1. 了解植物生长的基本环境因素。

2. 观察不同环境因素对植物生长的影响。

3. 分析环境因素与植物生长之间的关系。

二、实验材料1. 植物样品:选取森林公园内的10种常见植物,如松树、柳树、杨树、桃树、杏树等。

2. 仪器设备:温度计、湿度计、土壤湿度计、PH计、照度计等。

三、实验方法1. 测量环境因素:在实验地点选择10个观测点,分别测量每个观测点的温度、湿度、土壤湿度、PH值、照度等环境因素。

2. 观察植物生长情况:记录每个观测点植物的生长情况,包括植物高度、叶面积、叶片颜色等。

3. 分析环境因素与植物生长之间的关系:根据观测数据,分析不同环境因素对植物生长的影响。

四、实验结果1. 温度:观测结果显示,森林公园内各观测点的温度在15℃-25℃之间,平均温度为20℃。

植物生长的最佳温度范围为18℃-22℃。

2. 湿度:观测结果显示,森林公园内各观测点的湿度在60%-80%之间,平均湿度为70%。

植物生长的最佳湿度范围为60%-75%。

3. 土壤湿度:观测结果显示,森林公园内各观测点的土壤湿度在30%-50%之间,平均土壤湿度为40%。

植物生长的最佳土壤湿度范围为35%-45%。

4. PH值:观测结果显示,森林公园内各观测点的PH值在5.5-6.5之间,平均PH值为6。

植物生长的最佳PH值范围为5.5-6.5。

5. 照度:观测结果显示,森林公园内各观测点的照度在1000-2000勒克斯之间,平均照度为1500勒克斯。

植物生长的最佳照度范围为1000-2000勒克斯。

五、实验分析1. 温度对植物生长的影响:观测结果表明,温度对植物生长有显著影响。

当温度低于18℃或高于22℃时,植物生长速度明显减慢。

2. 湿度对植物生长的影响:观测结果表明,湿度对植物生长有较大影响。

当湿度低于60%或高于75%时,植物生长速度明显减慢。

组合式智能野外探测系统组合式智能野外探测系统是一种集成了人工智能技术和传感器技术的高新技术系统,可以用于野外监测和预警。

该系统采用了多种传感器技术,包括视频监控、声音监测、热像监测、雷达监测等,通过多种监测手段的组合,可以实现对野外环境的全方位监测。

与传统的单一监测手段不同,组合式智能野外探测系统具有以下优点:1.全方位监测,不漏一点传统的野外探测系统往往只能监测到特定方向或特定区域的情况,无法做到全方位监测。

而组合式智能野外探测系统采用了多种监测手段的组合,可以实现对野外环境的全方位监测,不漏一点。

2.多维度数据采集,更加精准传统的野外探测系统往往只能采集到特定类型的数据,如图像数据、声音数据等,无法做到多维度数据采集。

而组合式智能野外探测系统采用了多种传感器技术,可以采集到丰富的数据,包括图像数据、声音数据、热像数据、雷达数据等,使得监测结果更加精准。

3.智能化分析,减少误判传统的野外探测系统往往只是将采集到的数据进行简单的处理,无法对数据进行深入分析。

而组合式智能野外探测系统采用了人工智能技术,可以对采集到的数据进行深入分析,减少误判,提高监测准确率。

组合式智能野外探测系统广泛应用于国土安全、环境监测、自然资源保护等领域。

在国土安全方面,该系统可以用于国境、沿海、边境等地区的监测和预警,有效防止非法入境、走私等违法活动。

在环境监测方面,该系统可以用于自然灾害的监测和预警,如地震、山洪、泥石流等灾害。

在自然资源保护方面,该系统可以用于野生动物、植物的监测和保护,防止非法捕猎、非法采伐等活动。

总的来说,组合式智能野外探测系统是一种高效、智能、全方位的野外监测系统,可以为国土安全、环境监测、自然资源保护等领域提供有效的技术支持。

未来随着人工智能技术和传感器技术的不断发展,该系统的应用范围和性能将会不断提高,为保障国家安全和促进可持续发展做出更加重要的贡献。