外科病房白色念珠菌感染临床危险因素分析与防治措施

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:6

高风险科室的医院感染防治策略医院感染是指在医疗机构中接受医疗或护理的患者出现的新发的、不良的、微生物相关的感染。

在高风险科室中,如手术室、重症监护病房和产房等,病患通常处于免疫受损或高风险状态,因此医院感染的防治对于这些科室尤为重要。

本文将探讨高风险科室的医院感染防治策略。

一、严格执行感染预防措施高风险科室的医务人员应严格遵循感染预防措施,包括洗手、佩戴手套和口罩等。

医务人员需要保持良好的个人卫生,特别是在接触易感患者之前和之后,务必执行正确的洗手程序。

另外,在高风险操作过程中,手套和口罩的使用也是必不可少的。

二、加强环境清洁与消毒在高风险科室中,细菌和病毒往往可以通过空气、表面和设备等途径传播。

因此,保持环境的清洁与消毒十分重要。

科室内的表面、设备和空气应定期进行清洁和消毒,以减少微生物的存活和传播。

同时,对于高风险科室中的共享设备,如呼吸机和监护仪等,需要定期进行维护和清洗,并确保正确使用。

三、正确使用抗生素在高风险科室中,许多患者需要接受抗生素治疗。

然而,不正确或滥用抗生素可能导致细菌耐药性的发展,并增加感染的风险。

为了避免这种情况的发生,医务人员应严格按照指南和政策使用抗生素,包括选择适当的抗生素、正确的剂量和持续时间。

四、加强患者感染控制措施在高风险科室中,患者本身的感染控制也非常关键。

医务人员需要教育患者和他们的家属正确的手卫生和呼吸道卫生措施,并鼓励患者积极配合。

此外,对于患有特殊传染病或病原体携带者的患者,需要在隔离或特定的防护措施下进行治疗,以防止感染的传播。

五、加强医院感染监测和培训监测医院感染的发生率和类型对于制定预防策略至关重要。

医务人员需要定期进行医院感染的监测和报告,并根据监测结果采取相应的控制措施。

另外,定期的感染控制培训也是必不可少的,以保证医务人员具备正确的医院感染防治知识和操作技能。

六、建立多学科协作机制高风险科室的医院感染防治需要多学科的协作,包括医生、护士、感染控制科、药剂科等。

外科院感风险评估及防控措施外科感染是外科患者最常见的并发症之一,不仅影响患者的康复,还可能导致严重后果,甚至危及生命。

因此,对外科院感的风险进行评估,并采取相应的防控措施,对于保障患者的安全和医疗质量具有重要意义。

一、外科院感风险评估1. 患者因素(1)基础疾病:如糖尿病、高血压、心脏病等慢性疾病患者,其免疫力较低,容易发生感染。

(2)年龄:老年人、婴幼儿和免疫功能低下者,其抵抗力较弱,感染风险较高。

(3)手术类型:手术时间长、创伤大、术后引流时间长的手术,感染风险较高。

2. 医疗环境因素(1)医院感染管理制度不健全,缺乏对外科感染的防控和监控。

(2)手术室环境不符合规定,如空气质量、温度、湿度等。

(3)医疗设备和器械的清洁、消毒和灭菌不严格。

3. 医疗操作因素(1)无菌技术操作不规范,如手术人员的手卫生、手术器械的传递等。

(2)侵入性操作较多,如导管插入、呼吸机使用等。

(3)术后引流管的护理不当,容易导致感染。

二、外科院感防控措施1. 加强患者管理(1)对于基础疾病患者,应积极治疗和控制,提高患者的免疫力。

(2)针对年龄因素,对外科患者进行个体化治疗,注重营养支持和免疫功能的维护。

(3)对于手术风险较高的患者,应充分评估感染风险,制定严密的预防措施。

2. 改善医疗环境(1)建立健全医院感染管理制度,加强对外科感染的防控和监控。

(2)确保手术室环境符合规定,改善空气质量、温度、湿度等。

(3)加强医疗设备和器械的清洁、消毒和灭菌,确保其安全使用。

3. 优化医疗操作(1)加强手术人员的培训,提高无菌技术操作的规范性。

(2)减少不必要的侵入性操作,合理使用呼吸机等设备。

(3)加强术后引流管的护理,防止感染的发生。

4. 其他措施(1)加强手卫生管理,提高手术人员和医护人员的洗手意识。

(2)建立完善的感染监测系统,及时发现和处理感染事件。

(3)开展外科感染防控知识的宣传教育,提高患者和家属的防控意识。

总之,外科院感的风险评估和防控措施是保障患者安全和医疗质量的重要环节。

手术部位感染预防控制措施手术部位感染(Surgical Site Infection,SSI)是指在围手术期发生在切口或手术深部器官或腔隙的感染。

手术部位感染不仅影响患者的康复,还可能导致严重并发症,甚至死亡。

据统计,手术部位感染的发病率为2%~5%,而感染患者相对于未感染患者的死亡风险高出2~11倍。

此外,手术部位感染也是医院感染中最常见且经济花费最高的感染类型。

然而,高达60%的手术部位感染可以通过循证医学指南操作进行避免。

为了降低手术部位感染的发病率,提高手术治疗效果,医护人员应采取一系列预防控制措施。

一、手术前的预防控制措施1. 缩短手术前住院时间:住院时间越长,患者体内定植的医院内致病菌越多,感染风险越大。

因此,合理安排手术,尽量缩短患者手术前住院时间,有助于降低手术部位感染的风险。

2. 做好手术前准备工作:手术前的准备工作包括控制糖尿病、改善营养不良状况、治疗原有感染等,使患者处于最佳状态,提高手术耐受力。

3. 正确准备手术部位皮肤:术前应彻底清洁和消毒手术部位皮肤,避免使用剃刀剃毛,可采用剪毛或电动剃须刀去毛。

对于必须使用剃刀剃毛的手术,应在手术开始前在手术室即时剃毛。

二、手术过程中的预防控制措施1. 严格控制手术区域的污染:手术过程中应将手术部位暴露出来,并采取措施防止手术区域污染。

例如,切口周围铺无菌单,只显露切口部位。

2. 保持手术部位持续湿润:湿润的手术部位有利于细菌的生长和繁殖,因此,在手术过程中应保持手术部位持续湿润,以降低感染风险。

3. 合理使用抗生素:预防性使用抗生素可以降低手术部位感染的发病率。

抗生素的应用应遵循医嘱,选择合适的抗生素、剂量和给药时间。

三、手术后的预防控制措施1. 观察手术部位伤口:术后密切观察手术部位伤口的情况,及时发现异常,如红肿、渗液、疼痛等,以便及时处理。

2. 及时更换敷料:术后定期更换手术部位的敷料,保持伤口清洁、干燥。

如发现敷料潮湿、污染等情况,应及时更换。

白色念珠菌菌实验报告风险评估报告白色念珠菌菌实验报告风险评估报告一、引言•本报告旨在对白色念珠菌菌实验进行风险评估,以确保实验过程和结果安全可靠。

二、实验背景•白色念珠菌菌实验旨在研究该菌株的生长特性和对环境的适应能力,以及其潜在的致病性。

三、实验流程1.预实验–制备培养基–培养白色念珠菌菌种–菌种接种测试培养基2.主实验–分组培养白色念珠菌–观察菌株生长情况–测量生物量和代谢产物3.结果分析–统计数据–绘制生长曲线和代谢产物变化图四、潜在风险1.实验操作风险–操作过程中可能对实验者造成划伤或灼伤–操作不当可能导致实验结果误差2.实验设备风险–使用不合格的实验设备可能导致实验结果异常3.传染风险–白色念珠菌具有一定的传染性,实验过程中需要严格遵循微生物实验室操作规范五、风险评估1.实验操作风险评估–根据实验操作的复杂程度、实验者经验等因素进行评估–建议实验者接受相关培训,并在实验过程中佩戴合适的个人防护装备2.实验设备风险评估–需要确保实验设备的质量合格,并进行定期检查和维护3.传染风险评估–根据相关实验室规范,采取有效的生物安全措施,包括使用合适的试剂和实验器材,避免交叉感染六、风险控制措施1.实验操作风险控制措施–实验者应接受相关实验操作培训,熟悉操作步骤和安全措施–使用合适的个人防护装备,如实验手套、实验服等2.实验设备风险控制措施–确保实验设备的质量合格,并进行定期检查和维护–遵循设备使用说明和安全操作规程3.传染风险控制措施–严格遵守微生物实验室操作规范,包括洁净操作台面、使用消毒剂等–根据实验需要,选择合适的生物安全柜进行操作•综合评估白色念珠菌菌实验的风险,通过严格遵循操作规范和采取相应的风险控制措施,可以确保实验的安全性和可靠性。

同时,实验者应根据具体情况进行个人防护,并定期进行实验设备的维护和检查,以降低潜在风险的发生概率。

以上为我们的风险评估报告,希望对相关工作提供参考和指导。

医院感染的高风险科室与防控措施医院感染是指患者在医院接受治疗期间或就诊过程中感染上的疾病。

由于医院感染对患者和医务人员的健康构成威胁,因此,每个医院都应该重视并采取相应的防控措施,以降低医院感染的发生率。

不同科室的风险程度不同,下面将介绍几个高风险科室以及相应的防控措施。

一、手术室手术室是医院感染风险较高的科室之一。

手术过程中,患者的皮肤和黏膜屏障被打破,易受到外界病原体的侵袭。

为降低手术室感染的发生率,医院需要采取以下防控措施:1.手术前患者筛查:对于高危人群,如免疫力低下或携带有耐药菌的患者,应提前进行感染性疾病筛查,并采取相应的预防措施。

2.手术室环境控制:保持手术室的洁净和适当湿度,定期消毒手术台、仪器设备,并确保手术室内通风良好,防止空气传播病原体。

3.手卫生和消毒措施:医护人员必须遵循规范的手卫生程序,包括勤洗手、正确佩戴手套、定期更换手套等。

手术器械和仪器设备应符合消毒标准,以确保无菌操作。

二、重症监护室重症监护室是医院感染风险较高的科室之一。

重症患者的免疫力通常较弱,易受到感染的侵袭。

以下是重症监护室的防控措施:1.重症患者的隔离措施:对于有传染性疾病的患者,应该隔离治疗,以阻止疾病的传播。

2.护理人员个人防护:重症监护室的医护人员应戴口罩、手套、防护服等个人防护用品,以避免和患者接触时的交叉感染。

3.环境清洁和消毒:重症监护室应定期进行清洁和消毒,包括床单、仪器设备等的清洁和消毒。

三、儿科科室儿科科室对幼儿和婴儿提供医疗服务,其中也有较高的感染风险。

由于儿童的免疫系统尚未完全发育,对病菌的抵抗力较弱。

以下是儿科科室的防控措施:1.接种疫苗:儿童应按照规定的疫苗接种程序进行接种,避免感染病毒或细菌。

2.儿童父母的教育:医院应加强对儿童父母的健康教育,包括正确的生活习惯、婴儿喂养和护理等。

3.保持环境清洁:儿科科室应保持室内环境的清洁和湿度适宜,定期消毒儿童用具和床单等物品。

四、传染病科室传染病科室是专门治疗传染病患者的科室,其风险程度较高。

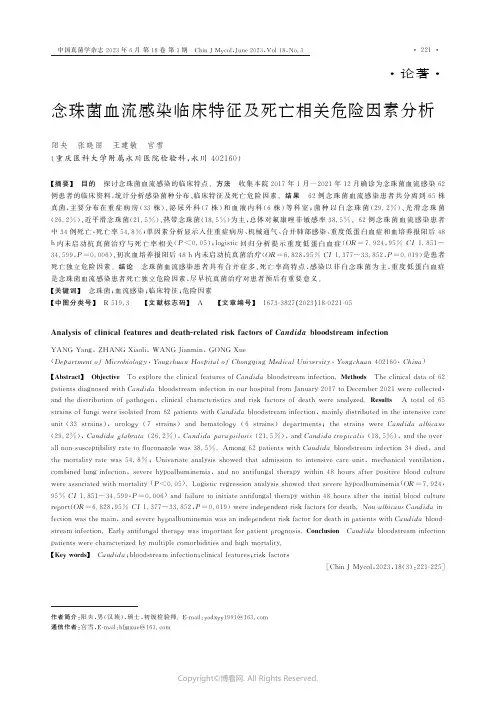

㊃论著㊃念珠菌血流感染临床特征及死亡相关危险因素分析阳央 张晓丽 王建敏 宫雪(重庆医科大学附属永川医院检验科,永川402160)ʌ摘要ɔ 目的 探讨念珠菌血流感染的临床特点㊂方法 收集本院2017年1月 2021年12月确诊为念珠菌血流感染62例患者的临床资料,统计分析感染菌种分布㊁临床特征及死亡危险因素㊂结果 62例念珠菌血流感染患者共分离到65株真菌,主要分布在重症病房(33株)㊁泌尿外科(7株)和血液内科(6株)等科室;菌种以白念珠菌(29.2%)㊁光滑念珠菌(26.2%)㊁近平滑念珠菌(21.5%)㊁热带念珠菌(18.5%)为主,总体对氟康唑非敏感率38.5%㊂62例念珠菌血流感染患者中34例死亡,死亡率54.8%;单因素分析显示入住重症病房㊁机械通气㊁合并肺部感染㊁重度低蛋白血症和血培养报阳后48h 内未启动抗真菌治疗与死亡率相关(P <0.05);l o g i s t i c 回归分析提示重度低蛋白血症(O R =7.924,95%C I 1.851~34.599,P =0.006)㊁初次血培养报阳后48h 内未启动抗真菌治疗(O R =6.828,95%C I 1.377~33.852,P =0.019)是患者死亡独立危险因素㊂结论 念珠菌血流感染患者具有合并症多㊁死亡率高特点,感染以非白念珠菌为主,重度低蛋白血症是念珠菌血流感染患者死亡独立危险因素,尽早抗真菌治疗对患者预后有重要意义㊂ʌ关键词ɔ 念珠菌;血流感染;临床特征;危险因素ʌ中图分类号ɔ R 519.3 ʌ文献标志码ɔ A ʌ文章编号ɔ 1673-3827(2023)18-0221-05A n a l ys i s o f c l i n i c a l f e a t u r e s a n d d e a t h -r e l a t e d r i s k f a c t o r s o f C a n d i d a b l o o d s t r e a m i n f e c t i o n Y A N G Y a n g,Z HA N G X i a o l i ,WA N G J i a n m i n ,G O N G X u e (D e p a r t m e n t o f M i c r o b i o l o g y ,Y o n g c h u a n H o s p i t a l o f C h o n g q i n g M e d i c a l U n i v e r s i t y ,Y o n gc h u a n 402160,C h i n a )ʌA b s t r a c t ɔ O b je c t i v e T o e x p l o r e t h e c l i n i c a lf e a t u r e s o f C a n d i d a b l o o d s t r e a m i n f e c t i o n .M e t h o d s T h e c l i n i c a l d a t a o f 62p a t i e n t s d i ag n o s e d w i th C a n di d a b l o o d s t r e a m i n f e c t i o n i n o u r h o s p i t a l f r o m J a n u a r y 2017t o D e c e m b e r 2021w e r e c o l l e c t e d ,a n d t h e d i s t r i b u t i o n o f p a t h o g e n ,c l i n i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d r i s k f a c t o r s o f d e a t h w e r e a n a l yz e d .R e s u l t s A t o t a l o f 65s t r a i n s o f f u n g i w e r e i s o l a t e d f r o m 62p a t i e n t s w i t h C a n d i d a b l o o d s t r e a m i n f e c t i o n ,m a i n l y di s t r i b u t e d i n t h e i n t e n s i v e c a r e u n i t (33s t r a i n s ),u r o l o g y (7s t r a i n s )a n d h e m a t o l o g y (6s t r a i n s )d e pa r t m e n t s ;t h e s t r a i n s w e r e C a n d i d a a lb ic a n s (29.2%),C a nd i d a g l a b r a t a (26.2%),C a n d i d a p a r a p s i l o s i s (21.5%),a n d C a n d i d a t r o pi c a l i s (18.5%),a n d t h e o v e r -a l l n o n -s u s c e p t i b i l i t y r a t e t o f l u c o n a z o l e w a s 38.5%.A m o n g 62p a t i e n t s w i t h C a n d i d a b l o o d s t r e a m i n f e c t i o n 34d i e d ,a n d t h e m o r t a l i t y r a t e w a s 54.8%;U n i v a r i a t e a n a l ys i s s h o w e d t h a t a d m i s s i o n t o i n t e n s i v e c a r e u n i t ,m e c h a n i c a l v e n t i l a t i o n ,c o m b i n e d l u n g i n f e c t i o n ,s e v e r e h y p o a l b u m i n e m i a ,a n d n o a n t i f u n g a l t h e r a p y wi t h i n 48h o u r s a f t e r p o s i t i v e b l o o d c u l t u r e w e r e a s s o c i a t e d w i t h m o r t a l i t y (P <0.05).L o g i s t i c r e g r e s s i o n a n a l y s i s s h o w e d t h a t s e v e r e h y po a l b u m i n e m i a (O R =7.924,95%C I 1.851~34.599,P =0.006)a n d f a i l u r e t o i n i t i a t e a n t i f u n g a l t h e r a p y wi t h i n 48h o u r s a f t e r t h e i n i t i a l b l o o d c u l t u r e r e p o r t (O R =6.828,95%C I 1.377~33.852,P =0.019)w e r e i n d e pe n d e n t r i s kf a c t o r s f o r d e a t h .N o n -a l b i c a n s C a n d i d a i n -f e c t i o n w a s t h e m a i n ,a n d s e v e r e h y p o a l b u m i n e m i a w a s a n i n d e pe n d e n t r i s kf a c t o r f o r d e a t h i n p a t i e n t s w i t h C a n d i d a b l o o d -s t r e a m i n f e c t i o n .E a r l y a n t i f u ng a l th e r a p y w a si m p o r t a n t f o r p a t i e n t p r o gn o s i s .C o n c l u s i o n C a n d i d a b l o o d s t r e a m i n f e c t i o n p a t i e n t s w e r e c h a r a c t e r i z e d b y m u l t i p l e c o m o r b i d i t i e s a n d h i g h m o r t a l i t y.ʌK e y wo r d s ɔ C a n d i d a ;b l o o d s t r e a m i n f e c t i o n ;c l i n i c a l f e a t u r e s ;r i s k f a c t o r s [C h i n J M yc o l ,2023,18(3):221-225]作者简介:阳央,男(汉族),硕士,初级检验师.E -m a i l :y ad x y y1991@163.c o m 通信作者:宫雪,E -m a i l :h l j gx u e @163.c o m ㊃122㊃ 中国真菌学杂志2023年6月第18卷第3期 C h i n J M yc o l ,J u n e 2023,V o l 18,N o .3 Copyright ©博看网. All Rights Reserved.念珠菌是院内侵袭性真菌感染的常见病原体,具有高致死率的特点[1-2],近年来随着肿瘤化疗㊁糖皮质激素㊁免疫抑制剂及侵入性医疗操作和广谱抗菌药物的应用等危险因素增加,血源性念珠菌病发病率呈明显上升趋势,已成为全球范围内令人担忧的问题㊂本研究通过收集重医附属永川医院近五年念珠菌血症患者的临床资料,分析念珠菌血流感染临床特点㊁菌种分布及患者死亡相关危险因素,现报道如下㊂1材料与方法1.1一般资料收集本院2017年1月 2021年12月确诊为念珠菌血症患者的临床资料,所有患者符合2016年I D S A‘念珠菌病临床实践指南“[3]念珠菌血流感染诊断标准㊂采集患者临床基本情况㊁临床特点㊁基础疾病㊁相关检验结果及可能与患者预后有关的危险因素资料,并按患者结局分为生存组㊁死亡组㊂1.2仪器与试剂所有血培养标本采用B A C T E C9120全自动血培养仪或迈瑞T D R-120X全自动血培养仪及配套的B D B A C T E C P E D S P L U S/F需氧/厌氧血培养瓶㊁T D R需氧/厌氧血培养瓶;真菌鉴定采用法国梅里埃V I T E K2-C o m p a c t全自动细菌鉴定系统及配套真菌鉴定卡,药敏实验采用法国梅里埃A T B-F u n g u s3试剂盒㊂1.3病原菌分离培养瓶报阳后按照‘全国临床检验操作规程“转种于血琼脂平板㊁巧克力平板及麦康凯平板,同时涂片革兰染色镜检,涂片见真菌孢子则加种一块沙堡弱平板,置于35ħ培养箱孵育24~72h,将分离出来的菌株按照操作规程进行鉴定和药敏试验㊂1.4统计学分析采用S P S S22.0软件进行统计学分析,P<0.05为差异具有统计学意义㊂采用χ2检验或F i s h e r精确检验对念珠菌血症生存组和死亡组患者的潜在死亡因素进行单因素分析,单因素分析有统计学意义的纳入l o g i s t i c多变量回归分析㊂2结果2.1临床特征研究共纳入62例念珠菌血流感染患者,其中7例患者伴随有细菌血流感染㊂除2例新生儿外,中位数年龄为67(54~75)岁㊂83.9%(52/62)的患者存在一种及以上基础疾病,大多数患者有侵入性操作,以留置尿管(66.1%)和深静脉置管(64.5%)最多㊂85.8%(53/62)的患者住院期间有广谱抗菌药物使用史,以哌拉西林/他唑巴坦最多,占51.6%,其次是碳青霉烯类药物,占48.4%㊂40.3%(25/62)的患者存在重度低蛋白血症(<25 g/L),念珠菌血流感染时大多数患者体温>38ħ(72.6%),炎症指标均较高,见表1㊂表162例念珠菌血症患者特征T a b.1 C h a r a c t e r i s t i c s o f62p a t i e n t s w i t h c a n d i d i e m i a基本特征患者(n=62)占比/%临床特征患者(n=62)占比/%年龄/岁67(54~75)/平均住院时间(d)29.5ʃ25/性别(男/女)38/24/体温(>38ħ)4572.6基础疾病粒细胞缺乏58.1糖尿病2032.3广谱抗生素应用恶性肿瘤1930.6哌拉西林/他唑巴坦3251.6 C O P D58.1头孢哌酮/舒巴坦812.9心血管疾病1625.8三代头孢菌素1829.0高血压2032.3喹诺酮类1016.1贫血1219.4碳青霉烯类3048.4其它基础疾病1219.4万古霉素69.7机械通气3048.4C反应蛋白(C R P)m g/L166.2ʃ75.5/外科手术史2743.5白介素6(I L-6)p g/m L161.1(43.0~319.4)/引流管3353.2降钙素原(P C T)n g/m L4.89(0.57~24.84)/㊃222㊃中国真菌学杂志2023年6月第18卷第3期 C h i n J M y c o l,J u n e2023,V o l18,N o.3Copyright©博看网. All Rights Reserved.(续表)基本特征患者(n =62)占比/%临床特征患者(n =62)占比/%深静脉置管4064.5重度低白蛋白(<25g /L )2540.3留置胃管3353.2胰腺炎/阑尾炎/腹膜炎/胆囊炎1524.2留置尿管4166.1休克2235.5全胃肠外营养2845.2合并肺部感染4979.0血液透析1016.1合并尿路感染1625.8糖皮质激素应用4369.4送血培养同时做1,3-β-D -葡聚糖检测(7例) p g /m L 222.0ʃ70.8/化疗1321.0伴随细菌血流感染711.32.2 病原菌分布及耐药性62例患者共分离到65株真菌,其中3例同时合并2种真菌㊂病原菌株来源于两个重症病房(I C U 和R I C U )(33株,50.8%)㊁泌尿外科(7株,10.8%)㊁血液内科(6株,9.2%)㊁肾病风湿科(4株6.2%)㊁感染科(3株,4.6%)㊁肿瘤内科(2株,3.1%)㊁新生儿科(2株,3.1%)等科室㊂菌株分布以非白念珠菌为主,占70.8%(46/65)㊂白念珠菌㊁光滑念珠菌㊁近平滑念珠菌㊁热带念珠菌对氟康唑非敏感率[包括剂量依耐性敏感(S D D )㊁中介㊁耐药]分别为5.3%㊁94.1%㊁0%㊁50%,见表2㊂表2 65株念珠菌属分布及耐药性T a b .2 D i s t r i b u t i o n a n d d r u g re s i s t a n c e of 65C a n d i d a s t r a i n s 菌种分布株数占比/%氟康唑非敏感率白念珠菌1929.25.3%(1/19)光滑念珠菌1726.294.1%(16/17)近平滑念珠菌1421.50热带念珠菌1218.550%(6/12)克柔念珠菌11.5100%都柏林念珠菌11.50角膜念珠菌11.5100%2.3 死亡率及预后危险因素62例念珠菌血流感染患者死亡率54.8%(34/62)㊂单因素分析显示入住重症病房㊁机械通气㊁合并肺部感染㊁重度低蛋白血症及启动抗真菌治疗时间与死亡率相关,见表3㊂l o g i s t i c 二元回归多因素分析提示重度低蛋白血症(O R =7.924,95%C I1.851~34.599,P =0.006)是预后不良的独立危险因素,而初次血培养报阳后48h 内启动抗真菌治疗与念珠菌血症患者低死亡率相关(P =0.019),见表4㊂表3 念珠菌血症患者死亡危险因素的单因素分析T a b .3 U n i v a r i a t e a n a l ys i s o f r i s k f a c t o r s f o r d e a t h i n p a t i e n t s w i t h c a n d i d i a s i s 特征生存(n =28)死亡(n =34)P年龄>60岁15(53.6)25(73.5)0.102性别(男)14(50.0)24(70.6)0.098糖尿病6(21.4)14(41.2)0.098恶性肿瘤8(28.6)11(32.4)0.748心血管疾病5(17.9)11(32.4)0.194贫血5(17.9)8(23.5)0.585机械通气8(28.6)22(64.7)0.005引流管13(46.4)20(58.8)0.330深静脉置管15(53.6)25(73.5)0.102胃管12(42.9)21(61.8)0.138尿管19(67.9)22(64.7)0.794血液透析3(10.7)7(20.6)0.481糖皮质激素应用19(67.9)24(70.6)0.816重度低蛋白血症4(14.3)21(61.8)<0.001休克7(25.0)15(44.1)0.117抗真菌治疗时间 48h 内抗真菌治疗24(85.7)18(52.9)0.022 48h 后抗真菌治疗1(3.6)6(17.6)未抗真菌治疗3(10.7)10(29.4)胰腺炎/阑尾炎穿孔/腹膜炎/胆囊炎5(17.9)10(29.4)0.290㊃322㊃ 中国真菌学杂志2023年6月第18卷第3期 C h i n J M yc o l ,J u n e 2023,V o l 18,N o .3 Copyright ©博看网. All Rights Reserved.(续表)特征生存(n =28)死亡(n =34)P氟康唑非敏感12(42.9)12(35.3)0.543入住重症病房8(28.6)23(67.6)0.002合并肺部感染19(67.9)30(88.2)0.050合并尿路感染9(32.1)7(20.6)0.301伴随细菌菌血症5(17.9)2(5.9)0.288注:表格中()里的数字表示百分比㊂表4 念珠菌血症患者死亡危险因素l o gi s t i c 多因素分析T a b .4 L o g i s t i c m u l t i v a r i a t e a n a l ys i s o f r i s k f a c t o r s f o r d e a t h i n pa t i e n t s w i t h c a n d i d i a s i s 特征O R (95%C I )P初次血培养报阳后48h 内未启动抗真菌治疗6.828(1.377~33.852)0.019重度低蛋白血症(<25g /L )7.924(1.851~34.599)0.006入住重症病房3.878(0.711~21.161)0.117机械通气1.360(0.226~8.197)0.737合并肺部感染2.816(0.407~19.485)0.2943 讨 论念珠菌属广泛存在于自然界,也是人类微生物菌群的一部分,菌种多样,常定植于皮肤㊁消化道㊁泌尿生殖道等部位,当机体存在长时间广谱抗生素暴露㊁免疫功能受损㊁解剖屏障破坏时可造成侵袭性感染,是一种重要的条件致病真菌㊂本研究中62例念珠菌血症患者共分离出65株念珠菌,主要来源于两个重症病房I C U 和R I C U ,其次是泌尿外科和血液内科㊂重症病房患者疾病常危重,早期常存在广谱抗生素的暴露及后续各种生命支持的侵入性操作,本研究中患者整体广谱抗生素暴露率85.8%,以哌拉西林/他唑巴坦和碳青霉烯类药物使用最高,广谱抗生素的长时间暴露可引起人体微生态的剧烈失调,促进念珠菌的定植和移位,一旦患者暴露于各种侵袭性的生命支持操作下,就增加了医院获得性感染的机会㊂本研究中有7例患者来自泌尿外科,均存在尿路侵入性机械操作,因及时启动抗真菌治疗,拔除相关导管和控制了泌尿道的真菌感染,均获得了生存㊂有研究表明,虽然泌尿道常为念珠菌血症感染的来源[4],但及时拔除相关导管后患者常常有较高的生存率㊂本研究中血液内科患者念珠菌血流感染率较高,可能与血液肿瘤患者长期化疗㊁持续粒细胞缺乏及糖皮质激素使用有关㊂本研究中分离的65株念珠菌以非白念珠菌为主,占70.8%,且对氟康唑非敏感率较高,特别是光滑和热带念珠菌,分别达到94.1%㊁50.0%,氟康唑非敏感念珠菌的出现和感染日渐增加与唑类药物广泛使用有关[5]㊂有研究显示老年㊁糖尿病㊁恶性肿瘤㊁近期住院及氟康唑用药是感染光滑念珠菌的风险因素,预后常不佳[6-7];也有研究提示唑类药物的暴露是发生氟康唑非敏感的热带念珠菌感染的独立危险因素[8],且预后较差;提示我们对于有氟康唑非敏感念珠菌感染风险的患者如选择氟康唑经验治疗需要谨慎,重视药敏结果,根据药敏结果及时调整抗真菌药物㊂62例念珠菌血症患者34例死亡,死亡率54.8%,死亡率高于黄廷廷㊁赵淑贤等[9-10]的研究,与赵越等[11]研究的老年患者念珠菌血症死亡率相近㊂对生存组和死亡组的危险因素单因素分析发现患者入住重症病房㊁机械通气㊁合并肺部感染㊁重度低蛋白血症及启动抗真菌治疗时间与死亡率相关(P <0.05),与相关文献报道一致[9-11],值得注意的是重度低蛋白血症对念珠菌血症患者预后的报道文献较少㊂在本研究中多因素回归分析发现存在重度低蛋白血症增加了患者死亡风险(P =0.006),这可能与血浆蛋白<25g /L 时机体抗炎㊁抗氧化功能下降,造成血管内皮细胞持续损伤导致黏膜屏障破坏,定植的念珠菌持续入血以及低蛋白血症降低了有效的血药浓度有关;同时发现血培养报阳后48h 内及时启动抗真菌治疗有利于降低患者死亡率,这可能与早期使用抗真菌药物,降低了血液中病菌载量,从而减少脓毒症对重要功能脏器损害有关,本研究中有32.3%(20/62)的念珠菌血症患者未及时得到抗真菌治疗,其死亡率高达80%(16/20),多项研究提示及时抗真菌药物的应用与降低患者死亡显著相关[9-10],因此对有念珠菌血流感染高危因素的患者的评估和及时抗真菌治疗尤为重要,另外我们也注意到在血培养报阳后48h 内启动抗真菌治疗的42例患者中仍有18例患者死亡,死亡率高达42.9%,对这18例死亡患者进一步分析发现近50%的患者抗真菌药物疗程不足5d ,感染病原菌以非白念珠菌为主占77.8%(14/18),初始抗真菌药物都以非棘白菌素为主,患者合并基础疾病多,如存在血液系统肿瘤㊁合并2型糖尿病等,不规范的抗真菌治疗㊁抗真菌药物的㊃422㊃ 中国真菌学杂志2023年6月第18卷第3期 C h i n J M yc o l ,J u n e 2023,V o l 18,N o .3 Copyright ©博看网. All Rights Reserved.选择不恰当及患者基础疾病重可能是导致本研究中患者死亡率高的原因之一,因此,在抢先治疗的同时保证足疗程规范的抗真菌治疗需要医生高度重视㊂由于本研究中送检血培养的同时仅有7位患者进行1,3-β-D -葡聚糖检测,故未对此进行统计学分析,另外本研究中念珠菌血流感染患者初始治疗选用棘白菌素类药物较少,因此,初始治疗选用棘白菌素类药物对患者预后的影响需进一步探讨㊂真菌G 试验是诊断侵袭性念珠菌病的一个重要参考指标,感染早期即可阳性,其特异性也会随着检测结果值的升高而升高[12],临床应重视G 试验的检查,国内最新更新的念珠菌病诊断与治疗指南[13]强调对于存在念珠菌血流感染的高危因素患者应主动筛查评估是否存在念珠菌的定植㊁多部位定植情况,根据患者存在的危险因素㊁G 试验结果及血流动力学来评估是否启动抢先治疗㊂综上所述,念珠菌入血后患者临床表现往往非特异,诊断存在困难,致死率高,不同种念珠菌对抗真菌药物敏感性不一,鉴定到种㊁重视低蛋白患者㊁及早选用有效抗真菌药物启动治疗控制感染对念珠菌血流感染患者预后至关重要㊂参考文献[1] MO N T A G N A M T ,C A G G I A N O G ,L O V E R O G ,e t a l .E p i d e m i o l o g y o f i n v a s i v e f u n ga l i n f e c t i o n s i n t h e i n t e n s i v e c a r e u n i t :r e s u l t s o f a m u l t i c e n t e r I t a l i a n s u r v e y (A U R O R A P r o je c t )[J ].I nf e c t i o n ,2013,41(3):645-653.[2] A E I A S S ,D E N I S O ,MO N T E S I N O S I ,e t a l .E pi d e m i o l o -g y a n d m o r t a l i t y of c a n d i d e m i a b o t h r e l a t e d a n d u n r e l a t e d t o t h e c e n t r a l v e n o u s c a t h e t e r :a r e t r o s p e c t i v e c o h o r t s t u d y[J ].E u r J C l i n M i c r o b i o l I n f e c t D i s ,2017,36(3):501-507.[3] P A P P A S P G ,K A U F F MA N C A ,A N D E S D R ,e t a l .C l i n i c a l p r a c t i c e g u i d e l i n e f o r t h e m a n a ge m e n t of c a n d i d i a -s i s :2016u p d a t e b y t h e I n f e c t i o u s D i s e a s e s S o c i e t y of A m e r -i c a [J ].C l i n I n f e c t D i s .2016,62(4):e 1-e 50.[4] 曹云,宋少婷,李帅,等.念珠菌血流感染临床与实验室特点分析[J ].中国真菌学杂志,2019,14(1):7-10.[5] B A I L L Y S ,MA U B O N D ,F O U R N I E R P ,e t a l .I m pa c t o f a n t i f u n g a l p r e s c r i p t i o n o n r e l a t i v e d i s t r ib u t i o n a n d s u sc e pt i -b i l i t y o f C a n d i d a s p p.t r e n d s o v e r 10y e a r s [J ].J I n f e c t ,2016,72(1):103-111.[6] 苏青青,顾洁,陈延斌.光滑念珠菌血流感染20例临床分析[J ].中国感染与化疗杂志,2020,20(1):23-26.[7] MO R E T T I M L ,T R A B A S S O P ,L Y R A L ,e t a l .I s t h e i n -c i d e n c e o f c a n d i d e m i a c a u s e d b y Ca n d i d a g l ab r a t a i nc r e a s -i n g i n B r a z i l F i v e -ye a r s u r v e i l l a n c e of C a n d i d a b l o o d s t r e a m i n f e c t i o n i n a u n i v e r s i t y r e f e r e n c e h o s pi t a l i n s o u t h e a s t B r a z i l [J ].M e d M yc o l ,2013,51(3):225-230.[8] 汪飞,周华,姚亚克,等.氟康唑不敏感热带念珠菌血流感染患者的危险因素和预后分析[J ].中华结核和呼吸杂志,2019,42(6):459-461.[9] 黄廷廷,夏文颖,许雨乔,等.真菌血流感染患者死亡率相关危险因素分析[J ].中国感染与化疗杂志,2020,20(5):465-469.[10] 赵淑贤.回顾性分析念珠菌血症患者临床特征及预后危险因素[D ].青岛:青岛大学,2020.[11] 赵越,袁凯旋,叶龙,等.165例老年念珠菌血症患者的临床特征分析及预后评价[J ].重庆医科大学学报,2020,45(10):1484-1486.[12] MU R R I R ,C AM I C I M ,P O S T E R A R O B ,e t a l .P e r f o r m -a n c e e v a l u a t i o n o f t h e (1,3)-β-D -g l u c a n d e t e c t i o n a s s a y i n n o n -i n t e n s i v e c a r e u n i t a d u l t p a t i e n t s [J ].I n f e c t D r u g Re -s i s t ,2019,12:19-24.D O I :10.2147/D O I ,S 181489.[13] 中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识组.中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识[J ].中华内科杂志,2020,59(1):5-17.[收稿日期] 2022-03-14[本文编辑] 卫凤莲㊃消息㊃更正声明本刊2023年4月出版的第18卷第2期综述 栏目中 中药治疗浅部真菌病研究进展 一文,通信作者吴然单位更正为 贵州中医药大学第一附属医院,贵阳550001㊂特此更正㊂㊃522㊃ 中国真菌学杂志2023年6月第18卷第3期 C h i n J M yc o l ,J u n e 2023,V o l 18,N o .3 Copyright ©博看网. All Rights Reserved.。

手术切口感染常见原因及防范措施

1.常见原因

2.手术环境消毒不严格。

3.物品灭菌不达标。

4.参加手术人员手卫生消毒及无菌操作不规范。

5.手术医师操作不熟练、器械准备不全使手术时间延长。

6.无菌手术间安排手术不规范。

7.手术过程中,将手术野污染。

2.预防措施

1.加强无菌观念,严格遵守手术室无菌技术操作规范。

手术间内应尽量减少不必要的活动,以免浮尘飞扬。

严格限制参观人员数量,原则上每个手术间参观人员限制在1-3人。

2.医护人员应经常检查及提醒自己及他人是否遵守无菌技术操作原则,发现有违反无菌技术操作原则之处应立即纠正。

3.凡耐高温高压的手术器械,均实行高压灭菌、环氧乙烷消毒及低温灭菌消毒的器械应注明消毒日期及失效期。

4.Ⅲ类切口手术应小心保护切口及手术区,标本及器械应放在指定的盒内

5.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类切口手术应分别设专用手术间,以减少无菌手术感染率。

6.手术者尽量缩短手术时间,以减少组织创伤及创面暴露时间。

【流程】

术前检查所有器械有效日期及包布完好性

严格遵守手术室无菌技术操作规范

Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类切口手术应分别设专用手术间

手术标本及器械按指定位置摆放

术中减少人员走动,尽量缩短手术时间。

病房感染事件原因分析及整改措施事件背景病房感染是指患者在医院病房内感染病原体,导致疾病进一步恶化或传播给其他患者的情况。

这种情况会给患者的康复带来困扰,并给医院的声誉造成负面影响。

因此,对病房感染事件的原因进行分析,并采取相应的整改措施是非常重要的。

原因分析病房感染事件的原因可能来自多个方面,以下是一些常见的原因:1. 医务人员的不洁操作:医务人员在接触患者时,没有正确洗手或戴手套,或者在操作过程中没有遵守无菌操作规范,导致病原体传播。

2. 病房的清洁不彻底:病房没有做到定期、彻底的清洁消毒,导致细菌、病毒等病原体滋生繁殖。

3. 病患个人卫生不良:一些患者在住院期间没有按照医嘱进行个人卫生惯的保持,如不及时更换衣物、床单等,增加了感染的风险。

4. 空气质量不佳:病房内空气循环不畅,或者通风设施不完善,使得病原体在空气中滞留较长时间,易被患者吸入。

5. 医疗设备管理不当:一些医疗设备没有得到及时的清洁消毒,成为细菌滋生的温床,增加了感染的风险。

整改措施为了减少病房感染事件的发生,我们可以采取以下整改措施:1. 提高医务人员的卫生意识:加强医务人员的卫生培训,确保他们能够正确地洗手、佩戴手套,并遵守无菌操作的规范。

2. 强化病房的清洁消毒:加大病房的清洁力度,确保每天对病房进行全面、彻底的清洁和消毒,特别是对常接触的物品和地面进行重点清理。

3. 教育患者保持个人卫生:在入院时对患者进行个人卫生的教育,引导他们养成良好的洗手、更换衣物等个人卫生惯,减少感染的风险。

4. 改善病房空气质量:加强病房的通风设备维护和管理,确保空气质量良好,降低病原体在空气中传播的机会。

5. 做好医疗设备管理:制定医疗设备的清洁消毒流程,并加强医务人员的培训,确保设备得到及时的清洁消毒,减少感染的风险。

以上整改措施将有助于降低病房感染的发生率,保障患者的安全和康复,并提高医院的服务质量和声誉。

念珠菌病的病因治疗与预防念珠菌是一种可引起多种临床综合征的细菌,统称为念珠菌病,通常根据受影响部位进行分类。

一般来说,最常见的两种综合征是粘膜皮肤念珠菌病(如口咽念珠菌病或鹅口疮、食管炎和阴道炎)和侵袭性或深层器官念珠菌病(如念珠菌血症、慢性播散性或肝脾念珠菌病、心内膜炎和内眼炎)。

在大多数患者中,念珠菌病是一种机会性传染病。

在已知的190多种念珠菌中,白色念珠菌是人类最常见的致病菌。

其他临床细菌包括热带念珠菌、近平滑念珠菌、格拉布勒他念珠菌、克鲁斯念珠菌、假热带念珠菌、鲁希特念珠菌和吉利蒙古念珠菌。

念珠菌是一种真菌,具有双态特征:小球形酵母(4)~6μm大小)和链状延伸的假菌丝(假菌丝),中间有密切分离的酵母菌。

在体液或组织中,可以看到发芽酵母细胞和假菌丝片段。

宿主防御系统的几个组成部分对抵抗念珠菌感染具有重要的保护意义。

完整的皮肤和粘膜表面屏障可以防止具有粘附特性的正常生活念珠菌入侵。

当正常屏障损坏或功能丧失时,由于经皮插管、气管内留置导管、严重烧伤或腹部手术等原因,是引起念珠菌感染的常见诱因,特别是深度或播散性念珠菌病。

多形核白细胞和单核细胞是抗念珠菌的主要细胞防御系统;氧化剂需要杀死念珠菌-依赖和-组织巨噬细胞、淋巴细胞和细胞介导免疫对清除念珠菌也有一定的作用,而不依赖两种效应器的作用机制。

宿主的防御功能异常包括T细胞功能障碍,为引起黏膜皮肤病变(如见于HIV-感染者的口咽或食管念珠菌病)和慢性粘膜皮肤念珠菌病的相关诱因,继发于基础疾病或治疗后颗粒细胞减少,是深度念珠菌病(念珠菌血症或侵袭性念珠菌病)的相关诱因。

皮肤念珠菌病慢性皮炎的组织病理学以酵母型念珠菌蛰伏在角质层为特征。

相反,内脏念珠菌病的病理检查显示,它以散布在正常组织中的小脓肿为特征。

炎症反应的早期阶段是中性白细胞,其次是组织细胞和巨细胞,有时肉芽肿会很快形成。

对于严重免疫损伤患者,炎症反应可能非常轻微或缺乏。

Schiff或Gomori乌洛托品银等特殊染色,通常可以看到酵母菌型和假菌丝型念珠菌。

外科病房白色念珠菌感染临床危险因素分析与防治措施

摘要:目的:探讨外科病房里白色念珠菌感染的危险因素及防治措施。

方法:回顾分析外科病房2011年1月至2011年12月白色念珠菌感染60例患者的临床资料。

结果:60例患者各种标本共培养出107株白色念珠菌。

结论:深部真菌感染是影响外科疾病预后的重要因素,外科病人继发真菌感染不仅与病人严重的基础疾病、高龄等自身因素有关,也与胃肠道外科手术、广谱抗生素的不合理使用、体内留置导管等外部因素密切相关。

术前完善的营养支持、及时合理的手术、术后规范的无菌操作及抗生素的合理使用、白色念珠菌感染后早期积极合理的真菌用药等是预防和治疗外科病房深部真菌感染的重要措施。

关键词:深部真菌感染白色念珠菌外科病房

【中图分类号】r4【文献标识码】b【文章编号】1008-1879(2012)11-0146-02

近年来条件致病念珠菌感染呈逐年上升趋势,其所致疾病在侵袭性真菌病中占首位,严重影响患者的预后。

美国报道侵袭性念珠菌病所致年死亡率为0.4/10万[1]。

目前我国侵袭性真菌感染居院内感染的3位~5位,外科是发生率最高的科室。

念珠菌广泛存在于人体和环境中,是人体正常菌群之一,定植于人体与外界相通的各个器官,包括口咽部、鼻咽部、胃肠道、前尿道和阴道等。

高危因

素存在时,人体内外的条件致病真菌可引起深部真菌感染,以念珠菌最常见。

本文对外科病房2011年1月至2011年12月白色念珠菌感染标本患者的临床资料进行回顾性分析,探讨外科病房白色念珠菌感染临床危险因素与防治措施。

1材料与方法

1.1一般资料。

2011年1月至2011年12月,我院外科病房送检白色念珠菌阳性的60例患者;其中男35例,女25例;年龄38—89岁,结直肠癌10例,肺癌7例,胆囊炎或胆管炎14例,胃癌6例,急性重症胰腺炎2例,急性肠梗阻3例,阑尾炎16例,疝气2例。

1.2实验材料。

真菌培养基购自上海科玛嘉微生物技术有限公司,酵母鉴定板vitekybc;仪器:vitec asm均由法国生物梅里埃公司生产。

1.3方法。

①直接涂片检查:一般采用10%氢氧化钾溶液或革兰染色,直接镜检芽孢、假菌丝或菌丝行初步诊断,并为下一步真菌培养方法的选择提供依据。

在血液、无菌体液或深部组织中发现真菌成分常可确诊。

但在痰液或支气管分泌物、尿液、粪便等非无菌部位检出真菌成分并不能诊断为真菌感染,需结合组织病理学检查。

②分离培养鉴定:将标本接种于沙氏氏葡萄糖蛋白胨琼脂培养基,置室温或35℃培养3-7天,取真菌培养物接种于vitekybc酵母鉴定板,与bofile register对照鉴定。

血培养阳性为念珠菌菌血症确诊依据,但念珠菌血培养的阳性率较低,仅为50%左右,若

采用更先进的血液培养系统阳性率可达70%。

若两个或两个以上非临近的无菌部位念珠菌培养阳性可诊断为播散性念珠菌病。

痰、尿等非无菌部位念珠菌培养阳性不代表致病。

2结果

2.1白色念珠菌的标本来源及感染部位。

检出的107株白色念珠菌主要来至尿、痰、粪便和咽拭子等标本的真菌培养。

感染部位常见于尿道、下呼吸道、消化道及口咽部等。

感染部位所分离真菌株的构成比:泌尿道43/107(40%),下呼吸道41/107(38%),消化道9/107(8%)。

2.2广谱抗生素使用时间。

白色念珠菌感染患者均使用过两种及以上广谱抗生素,广谱抗生素使用时间分为2周三组,发现抗生素使用>2周占所有白色念珠菌感染患者78.3%。

2.3治疗与转归。

60例外科白色念珠菌感染患者均使用抗真菌治疗,并根据药敏结果调整用药。

56例患者使用氟康唑治疗,成人首日800mg/d,以后每日400mg/d,连续2-4周。

4例对氟康唑耐药患者改用两性霉素b含脂制剂(每日3-5mg/kg)治疗。

48例患者经治疗后痊愈或好转,12例患者(20.0%)死亡。

3讨论

近年来随着外科医疗技术水平的提高、手术方式和范围扩大、术后接受抗生素和免疫治疗人群增多等因素,深部真菌感染发生率显著上升,已成为影响外科手术成功率及病死率的重要环节。

深部真菌感染的主要致病菌多是条件致病菌,以念珠菌与曲霉最为常见。

白色念珠菌作为深部真菌的主要感染菌株,成为影响病人预后的关键因素。

白色念珠菌感染可能与以下因素有关:病人自身严重的基础疾病、高龄,外科手术指证和范围的扩大,广谱抗生素的不合理使用、体内长期留置导管(引流管、静脉导管、导尿管)等[2]。

随着外科技术的发展、手术根治率的提高、切除范围较大、危重高龄患者增多、机体免疫功能减退,消化系统恶性肿瘤患者深部真菌感染发生有明显增加的趋势[3],这与患者胃肠道肿瘤等严重基础疾病导致患者营养消耗、免疫力低下及外科手术所致胃肠粘膜屏障受到破坏从而使定植于人体的正常菌群通过粘膜屏障侵入人体有着密切的关系。

因此,术前充分的营养支持、及时合理的消化道手术、术后规范的无菌操作、术后免疫增强剂的使用、及时肠内营养促进肠道正常菌群的恢复能够在一定程度上预防深部真菌感染。

60例患者广谱抗菌药使用时间>2周者47例,真菌感染前均联合使用过2种以上广谱抗生素。

人体肠道中固有的菌群可抑制念珠菌的生长,并阻止其对肠粘膜上皮的粘附,广谱抗生素的长期联合使用,特别是第三、四代头孢菌素,碳青霉烯和喹诺酮类,使肠道内正常菌群被破坏紊乱,引起菌群失调,造成肠粘膜屏障的损害,原本定植于胃肠道中的念珠菌数量增加到一定程度时,可穿越肠粘膜屏障而发生移位导致真菌感染。

所以深部真菌的感染可能与广谱抗生素的不合理使用甚至滥用有关。

因此,围手术期间抗生素应用要严格掌握适应证,尽早分离出病原菌并做常规药敏试验,作为抗生素选药依据。

联合使用抗生素的患者,应严格掌握临床用药指征,严格

掌握预防性使用抗生素的适应证,抗生素使用时间应<2周,并根据药敏结果及临床治疗效果及时评估抗菌疗效,尽可能减低深部真菌的感染率。

体内长期留置导管使得皮肤粘膜生理防御屏障失去作用,条件致病菌得以进入机体深部导致真菌感染。

针对上述的明显高危因素的患者,尽量减少侵袭性操作,加强无菌操作及口腔、气道、尿管、中心静脉导管、引流管的护理,同时加强医护人员的手和医疗器械的消毒,减少交叉感染。

因此,临床上应从病原真菌、患者和抗真菌药特点等诸方面综合考虑,早期正确合理选择使用抗真菌药物,同时进行药物的安全性评价,极大程度的降低不良反应的发生率[4]。

参考文献

[1]pfaller ma,diekema dj.epidemiology of invasive candidiasis :a persistent public health problem[j].clin microbiol rev,2007,20(1):133-163

[2]cheng mf,yang yl,yao tj,et al.risk factors for fatal candidemia caused by candida albicans and non-albicans candida species[j].bmc infect dis,2005,5:22

[3]李著,孙坚,邓杰,等.腹部大手术术后深部真菌感染的临床与真菌学分析.中国真菌学杂志,2010,5(5):286-288

[4]田鑫,滕伟.抗深部真菌感染药物进展.新疆医学,2010,40(9):134-137。