第三节 世界的地形

- 格式:ppt

- 大小:25.63 MB

- 文档页数:40

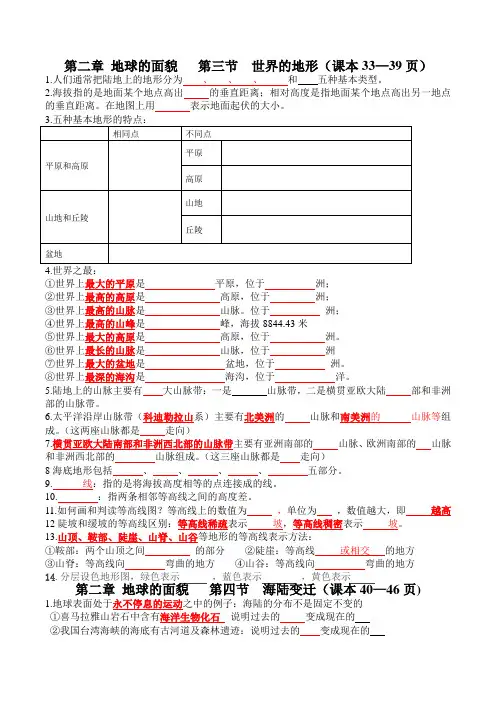

第二章地球的面貌第三节世界的地形(课本33—39页)1.人们通常把陆地上的地形分为、、、和五种基本类型。

2.海拔指的是地面某个地点高出的垂直距离;相对高度是指地面某个地点高出另一地点的垂直距离。

在地图上用表示地面起伏的大小。

①世界上最大的平原是平原,位于洲;②世界上最高的高原是高原,位于洲;③世界上最高的山脉是山脉。

位于洲;④世界上最高的山峰是峰,海拔8844.43米⑤世界上最大的高原是高原,位于洲。

⑥世界上最长的山脉是山脉,位于洲⑦世界上最大的盆地是盆地,位于洲。

⑧世界上最深的海沟是海沟,位于洋。

5.陆地上的山脉主要有大山脉带:一是山脉带,二是横贯亚欧大陆部和非洲部的山脉带。

6.太平洋沿岸山脉带(科迪勒拉山系)主要有北美洲的山脉和南美洲的山脉等组成。

(这两座山脉都是走向)7.横贯亚欧大陆南部和非洲西北部的山脉带主要有亚洲南部的山脉、欧洲南部的山脉和非洲西北部的山脉组成。

(这三座山脉都是走向)8海底地形包括、、、、五部分。

9.线:指的是将海拔高度相等的点连接成的线。

10.:指两条相邻等高线之间的高度差。

11.如何画和判读等高线图?等高线上的数值为,单位为,数值越大,即越高12陡坡和缓坡的等高线区别:等高线稀疏表示坡,等高线稠密表示坡。

13.山顶、鞍部、陡崖、山脊、山谷等地形的等高线表示方法:①鞍部:两个山顶之间的部分②陡崖:等高线或相交的地方③山脊:等高线向弯曲的地方④山谷:等高线向弯曲的地方14.分层设色地形图,绿色表示,蓝色表示,黄色表示第二章地球的面貌第四节海陆变迁(课本40—46页)1.地球表面处于永不停息的运动之中的例子:海陆的分布不是固定不变的①喜马拉雅山岩石中含有海洋生物化石说明过去的变成现在的②我国台湾海峡的海底有古河道及森林遗迹:说明过去的变成现在的2.大陆漂移假说:20世纪初由国科学家提出的。

地球科学研究表明,大陆漂移的原因是由引起的。

3.板块构造学说:①地球岩石圈由六大板块组成即A 板块、B 板块、C 板块、D 板块、E 板块和F 板块。

湘教版地理七年级上册《第三节世界的地形》说课稿2一. 教材分析湘教版地理七年级上册《第三节世界的地形》这一节的内容,主要介绍了世界地形的分类、特点以及分布。

教材通过丰富的图片、图表和文字,使学生能够直观地了解各种地形的特征,从而提高他们对地理知识的兴趣和认识。

本节内容分为四个部分:平原、高原、山地和丘陵。

教材首先介绍了各种地形的定义、特征和分布,然后分析了世界主要地形区的特点,最后讨论了地形对人类活动的影响。

二. 学情分析根据我对七年级学生的了解,他们在地理知识方面有一定的基础,但对世界地形的分类、特点和分布等方面的认识还不够深入。

此外,学生们的空间想象能力和地理思维能力有待提高。

因此,在教学过程中,我需要注重引导学生们通过观察、思考和实践来掌握地形知识,提高他们的地理素养。

三. 说教学目标1.知识与技能:使学生了解世界地形的分类、特点和分布,掌握地形对人类活动的影响。

2.过程与方法:培养学生观察、思考和实践的能力,提高他们的地理思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对地理知识的兴趣,增强他们的地理素养,使他们在生活中能够运用地理知识解决问题。

四. 说教学重难点1.教学重点:世界地形的分类、特点和分布。

2.教学难点:地形对人类活动的影响,以及如何引导学生观察、思考和实践。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动、案例分析、小组讨论等教学方法,激发学生的学习兴趣,培养他们的地理思维能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、模型等教学手段,直观地展示地形特点,帮助学生更好地理解和掌握知识。

六. 说教学过程1.导入:通过展示世界地形分布图,引导学生关注世界地形的多样性,激发他们的学习兴趣。

2.教学新课:介绍世界地形的分类、特点和分布,让学生了解各种地形的特征。

3.案例分析:分析世界主要地形区的特点,让学生通过观察、思考和讨论,掌握地形知识。

4.实践活动:让学生通过观察周围环境,了解地形对人类活动的影响。

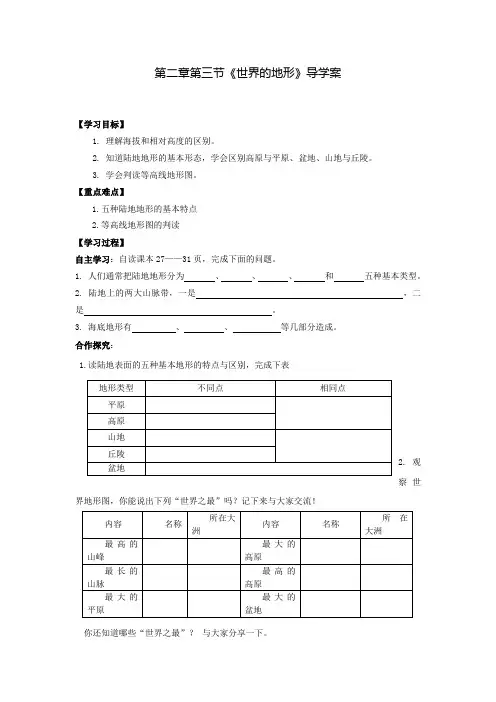

第二章第三节《世界的地形》导学案【学习目标】1. 理解海拔和相对高度的区别。

2. 知道陆地地形的基本形态,学会区别高原与平原、盆地、山地与丘陵。

3. 学会判读等高线地形图。

【重点难点】1.五种陆地地形的基本特点2.等高线地形图的判读【学习过程】自主学习:自读课本27——31页,完成下面的问题。

1. 人们通常把陆地地形分为、、、和五种基本类型。

2. 陆地上的两大山脉带,一是,二是。

3. 海底地形有、、等几部分造成。

合作探究:1.读陆地表面的五种基本地形的特点与区别,完成下表2.观察世界地形图,你能说出下列“世界之最”吗?记下来与大家交流!你还知道哪些“世界之最”?与大家分享一下。

拓展提升:材料一、等高线指的是地形图上高程相等的各点所连成的闭合曲线。

把地面上海拔高度相同的点连成的闭合曲线,垂直投影到一个标准面上,并按比例缩小画在图纸上,就得到等高线。

等高线也可以看作是不同海拔高度的水平面与实际地面的交线,所以等高线是闭合曲线。

在等高线上标注的数字为该等高线的海拔高度。

材料二、观察并思考,回答问题:1.在等高线地形图上,坡陡的地方等高线,坡缓的地方等高线。

2.总结出材料二中几种地形名称的等高线特征。

①山顶:闭合等高线的数值;②盆地呢?;③山脊:等高线弯曲的部分向突出;④山谷:等高线弯曲的部分向突出;⑤鞍部:之间的部分;⑥陡崖:等高线。

【巩固练习】1.下列关于各种地形形态的描述,不正确的是()A.海拔较低,地面起伏小——平原B.海拔较高,边缘比较陡峻,地面起伏小——高原C.四周被山地或高原环绕,中间较低——盆地D.地面崎岖不平,相对高度大于200米——丘陵2.世界上面积最大的高原在()大洲A.亚洲B.非洲C.南美洲D.北美洲3.在分层设色图中,通常用蓝色表示()A.平原B.海洋C.高原D.山地4.下面判断,正确的是()A.最大的平原——亚马孙平原B.最大的盆地——四川盆地C.最高的山峰——喜马拉雅山D.最长的山脉——落基山脉5.读下面的等高线地形图,回答:(1)图中采用的等高距为米;图中A点的海拔约米。

《世界的地形》作业设计方案(第一课时)一、作业目标:1. 学生通过本次作业,能够了解世界不同地区的地形特征和地貌类型;2. 学生能够理解地形和气候之间的关系,了解地形对人类活动的影响;3. 学生能够运用所学知识,分析和描述不同地区的地形特点。

二、作业内容:1. 课堂讨论:* 请学生列举自己了解的世界各地的地形特点,并讨论这些地形特点对当地气候、人类活动等方面的影响。

* 小组讨论:选择一个具体的地区(如欧洲平原、亚马逊雨林、青藏高原等),分析其地形特征,并讨论其对当地气候、生态环境、人类活动等方面的影响。

2. 课后作业:* 绘制世界地形图,并标出七大洲的轮廓和主要的山脉、平原、高原、盆地等。

* 根据自己所在的地理区域,收集相关的地形地貌资料,分析这些地形地貌对当地气候、生态环境、人类活动等方面的影响。

* 阅读相关书籍或上网查找世界各地的典型地形地貌,了解其形成原因和演变过程。

三、作业要求:1. 作业内容应结合课堂所学知识,尽量运用地图和图片进行描述和分析;2. 小组讨论时,每个小组应指定一名同学负责记录和分析讨论结果;3. 课后作业需要独立完成,并按时提交作业成果;4. 鼓励学生在完成作业的过程中,积极思考和探索地理问题,提出自己的见解和看法。

四、作业评价:1. 评价标准:根据学生提交的作业成果,包括课堂讨论记录、课后作业成果等,进行评价;2. 评价方式:教师评价与学生互评相结合,注重学生的参与和交流,提高评价的准确性和公正性;3. 评价内容:包括学生对世界各地地形地貌的了解程度、分析能力和表达能力等方面。

五、作业反馈:1. 教师根据学生作业完成情况和评价结果,及时给予反馈和建议,帮助学生改进和提高;2. 学生根据教师反馈,认真反思自己的作业成果,及时调整学习方法和策略,提高学习效果。

通过本次作业,学生能够进一步巩固和深化对世界各地地形地貌的了解和认识,提高分析和解决问题的能力,为今后的地理学习和实践打下坚实的基础。

第三节《世界的地形》教案(第一课时)教学目标:知识目标:1 .理解地形、海拔、相对高度等基本概念。

2 .了解五种基本地形的形态特征。

3 .了解海底地形特征。

能力目标:能判别五种基本的地形类型。

情感目标:关注当地地形类型和分布特点以及对生产、生活的影响,产生对家乡的热爱之情。

教学重点:1 .理解地形、海拔、相对高度等基本概念。

2 .了解五种陆地基本地形,能够区分它们的形态特征。

教学难点:1 .地形、海拔、相对高度等基本概念。

2 .五种陆地基本地形的形态特征。

学情分析:学生可以运用数学上接触过的知识理解海拔高度和相对高度。

对五种陆地基本地形的实际形态也较熟悉,但是五种陆地基本地形的具体特征,统计数字需要强调,尤其是山地与丘陵、平原与高原之间的差异,可以利用剖面示意图辅助。

教学方法:直观教学法、创设情境法。

海拔高度(米).平原:<2001 .高原:>500.山地:>500坡度较陡2 .丘陵:<500相对高度<200.盆地:中间低、四周高最高高原一一青藏高原“世界屋脊” 面积最大的高原一一巴西高原面积最大的平原一一亚马孙平原最大的盆地一一刚果盆地最深的海沟一一马里亚那海沟了解海底地形课堂小结:利用板书总结知识点,强调读书、学习的方法。

课后作业;布置阅读“世界地形图”从中找出世界著名的高原、平原、盆地、山脉,熟读名称,记清位置。

陆地地形海拔、相对高度五种基本地形类型海底地形(第二课时)教学目标:知识目标:1 .理解等高线、等深线等基本概念。

2 .比照地形鸟瞰图、平面地图、等高线分层设色地形图,了解等高线分层设色地形图是怎样制作出来的,它在使用时有哪些优点以及如何使用及如何阅读地形图。

能力目标:1 .能在分层设色地形图上识别典型的平原、高原、山地、盆地等地形类型。

2 .初步学会在地形图上区分方向、量算距离、估算不同地点的海拔以及地势的高低起伏和坡度陡缓。

3 .了解世界陆地两大著名高山带的分布规律,能对照地图说出最著名的山脉、高原、平原和盆地的名称以及它们所在的大洲。

湘教版地理七年级上册《第三节世界的地形》教学设计2一. 教材分析湘教版地理七年级上册第三节《世界的地形》主要介绍了世界地形的分类、分布和特点。

本节内容是学生对地理知识系统认识的重要组成部分,通过本节的学习,使学生了解和掌握世界地形的基本知识,培养学生的地理观察能力和思维能力。

二. 学情分析七年级的学生已具备一定的地理基础知识,对地理现象有较强的兴趣和好奇心。

但学生在学习过程中,对地形的分类和特点的理解还需加强。

因此,在教学过程中,教师需要采用生动形象的教学手段,引导学生理解和掌握地形知识。

三. 教学目标1.知识与技能:了解世界地形的分类、分布和特点,掌握各种地形的名称和特征。

2.过程与方法:通过观察、分析、讨论等方法,培养学生的地理观察能力和思维能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对地理知识的热爱和好奇心,培养学生的地理学科素养。

四. 教学重难点1.重点:世界地形的分类、分布和特点。

2.难点:各种地形的特征及其在地球上的分布。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、地图、模型等教学资源,创设生动直观的地形学习情境。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考和探讨,激发学生的学习兴趣。

3.合作学习法:学生分组讨论,共同完成学习任务,培养学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教学资源:准备与世界地形相关的图片、地图、模型等教学资源。

2.教学工具:准备多媒体教学设备,如投影仪、电脑等。

3.教学材料:准备世界地形图、地形特征表格等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示世界地形图片,引导学生关注地球上的各种地形,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师利用多媒体教学设备,展示世界地形图,引导学生观察和分析地形的分布和特点。

同时,教师简要介绍各种地形的名称和特征。

3.操练(10分钟)教师提出问题,引导学生思考和探讨地形的特点和分布规律。

学生分组讨论,共同完成学习任务。

4.巩固(5分钟)教师邀请学生上台,利用地形模型进行讲解,巩固所学知识。

湘教版地理七年级上册《第三节世界的地形》说课稿5一. 教材分析湘教版地理七年级上册第三节《世界的地形》是本册的重要内容之一。

本节课的主要内容是让学生了解和掌握世界的主要地形类型,包括平原、高原、山地、丘陵和盆地。

通过对这些地形类型的学习,使学生能够理解地形的形成和分布规律,以及地形对人类生产和生活产生的影响。

教材从学生的实际出发,通过大量的图片、图表和实例,生动地展示了各种地形的特点,让学生在轻松愉快的学习中掌握知识。

同时,教材还注重培养学生的地理思维能力,引导学生从地理的角度去观察和分析问题,提高学生的地理素养。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对地理学科有一定的认识。

但是,由于年龄和认知水平的限制,他们对地形的理解和掌握可能还不够深入。

此外,学生的学习兴趣和动机也会影响他们的学习效果。

三. 说教学目标1.知识与技能:通过本节课的学习,使学生能够掌握世界的主要地形类型,了解地形对人类生产和生活产生的影响。

2.过程与方法:通过观察、分析地形图片和实例,培养学生的地理思维能力,提高学生从地理角度观察和分析问题的能力。

3.情感态度价值观:通过本节课的学习,使学生能够认识到地理环境对人类的重要性,增强学生对地理学科的兴趣和热情。

四. 说教学重难点1.教学重点:世界的主要地形类型及其特点,地形对人类生产和生活产生的影响。

2.教学难点:地形类型的识别和地形对人类生产和生活影响的深入理解。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法和小组合作法,引导学生主动探究和发现问题,提高学生的地理思维能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、地形模型和地形图片等,生动形象地展示地形的特点和形成过程,增强学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入:通过展示世界各地的地形图片,引导学生观察和思考,激发学生的学习兴趣。

2.地形类型的介绍:介绍世界的主要地形类型,包括平原、高原、山地、丘陵和盆地,并通过实例展示各种地形的特点。

湘教版地理七年级上册《第三节世界的地形》说课稿4一. 教材分析湘教版地理七年级上册第三节《世界的地形》是本册教材的重要内容之一。

本节内容主要包括地形的基本类型、地形对人类活动的影响以及地形的分布规律。

通过本节的学习,学生可以了解到地形的多样性以及地形对人类社会的各个方面都有着重要的影响。

二. 学情分析对于七年级的学生来说,他们对地形有一定的了解,但可能只停留在表面,没有深入的认识。

因此,在教学过程中,我需要从学生的实际出发,通过生动形象的例子和实际案例,引导学生深入地了解地形的相关知识。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够掌握地形的五种基本类型,了解地形对人类活动的影响,以及地形的分布规律。

2.过程与方法:通过观察、分析实际案例,学生能够运用地形知识解决实际问题。

3.情感态度价值观:培养学生对地理环境的热爱和保护意识。

四. 说教学重难点1.教学重点:地形的五种基本类型,地形对人类活动的影响,地形的分布规律。

2.教学难点:地形对人类活动的影响,地形的分布规律。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例教学法、小组合作法等。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、实地照片等。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示世界各地的地形图片,引导学生关注地形,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:学生通过阅读教材,了解地形的五种基本类型。

3.课堂讲解:讲解地形对人类活动的影响,以及地形的分布规律。

4.案例分析:分析实际案例,让学生深入理解地形对人类活动的影响。

5.小组讨论:学生分组讨论,总结地形的分布规律。

6.课堂小结:总结本节课的主要内容。

7.布置作业:布置相关练习题,巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计如下:1.基本类型2.地形对人类活动的影响3.地形的分布规律–地形分布的区域性–地形分布的规律性八. 说教学评价教学评价主要包括以下几个方面:1.学生对地形的基本类型的掌握情况。

2.学生对地形对人类活动的影响的理解程度。

湘教版地理七年级上册《第三节世界的地形》教学设计5一. 教材分析湘教版地理七年级上册第三节《世界的地形》主要介绍了世界主要地形类型、分布及特点。

本节内容是学生对地理知识系统学习的延伸,也是对地理知识综合运用的开始。

本节内容对于培养学生对地理知识的兴趣,提高学生对地理知识的理解和运用具有重要作用。

二. 学情分析学生在六年级已经学习了地形的基本概念,对本节内容有一定的认知基础。

但七年级的学生对地形的认识还较为片面,需要通过本节内容的学习,使学生对地形有更全面、深入的了解。

此外,学生对于世界的地理分布了解不多,需要在本节课中进行引导和学习。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能说出世界主要地形类型的名称、分布及特点;能通过地图分析,了解世界地形的分布情况。

2.过程与方法:通过地图分析,培养学生读图、用图的能力;通过小组讨论,培养学生的合作能力和口头表达能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对地理知识的热爱,提高学生对地理知识的兴趣;培养学生关爱地球,保护环境的意识。

四. 教学重难点1.重点:世界主要地形类型的名称、分布及特点;世界地形的分布情况。

2.难点:地形对人类生产、生活的影响;地形对气候的影响。

五. 教学方法1.讲授法:讲解世界主要地形类型的名称、分布及特点;讲解世界地形的分布情况。

2.地图分析法:分析世界地形分布图,引导学生了解世界地形的分布情况。

3.小组讨论法:分组讨论地形对人类生产、生活的影响,培养学生的合作能力和口头表达能力。

4.案例分析法:通过实例分析,使学生了解地形对气候的影响。

六. 教学准备1.准备世界地形分布图、地形类型图片、相关案例等教学资源。

2.准备多媒体教学设备,如投影仪、电脑等。

3.准备小组讨论的相关材料,如纸张、笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示世界地形分布图,引导学生关注世界地形的多样性。

提问:同学们,你们能说出地图上的这些地形吗?它们分布在哪些地区?2.呈现(10分钟)讲解世界主要地形类型的名称、分布及特点。