农业区位因素的变化

- 格式:docx

- 大小:43.01 KB

- 文档页数:2

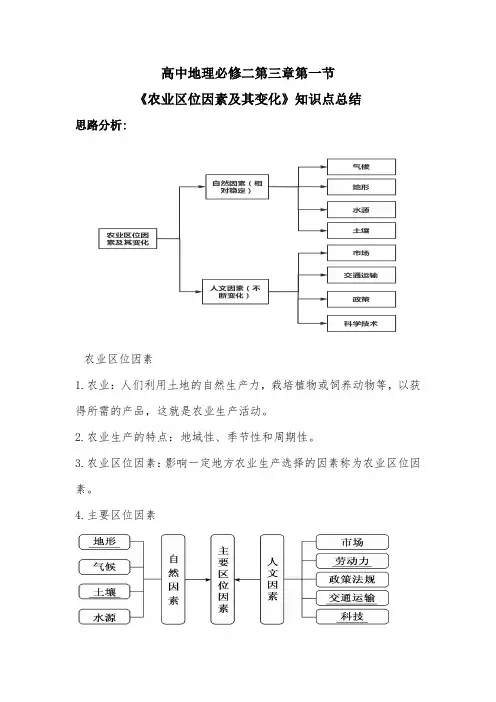

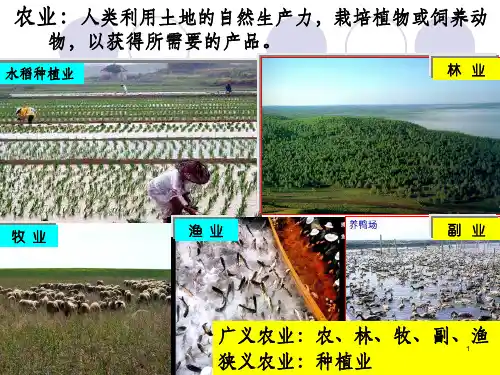

高中地理必修二第三章第一节《农业区位因素及其变化》知识点总结思路分析:农业区位因素1.农业:人们利用土地的自然生产力,栽培植物或饲养动物等,以获得所需的产品,这就是农业生产活动。

2.农业生产的特点:地域性、季节性和周期性。

3.农业区位因素:影响一定地方农业生产选择的因素称为农业区位因素。

4.主要区位因素★自然因素对农业生产及区位选择的影响★人文因素对农业生产及区位选择的影响6.农业区位因素的变化(1)市场的变化:对农业区位选择的影响最为直接。

市场上某种农产品供不应求会导致价格上涨,价格的上涨又会刺激人们扩大该农产品的生产规模;市场上某种农产品供过于求会导致价格下降,价格的下降又会刺激人们缩小该农产品的生产规模。

(2)科学技术的进步人们通过技术手段对光热、水分等不适宜农业生产的状况进行人工干预,使之适宜发展农业。

比如通过温室大棚的建设来调节温度,光照以及湿度等可以扩大农作物种植的时空范围;灌溉技术的应用可以使得干旱地区也能栽培农作物。

(3)交通运输条件的改善和农产品保鲜、冷藏等技术的改进。

交通运输条件的改善和农产品保鲜、冷藏等技术的改进可以使得市场对农业区位选择的影响在地域上大为扩展。

导致市场上能买到产自世界各地的农产品。

也因此形成一些新兴的专业化农业生产区域。

6.农业区位选择的“主要因素”“限制因素”和“主导因素”(1)主要因素:指某区域符合某种农业发展所需要的所有因素中重要的,包括自然因素和人文因素。

(2)限制因素:指影响农业的不利因素中最严重的因素,如西北地区水源缺乏,是该地区农业生产的限制因素。

(3)主导因素:影响农业的有利因素中最重要的因素,如水稻种植业的水源因素。

农业区位因素及其变化知识梳理作者:房成玉来源:《中学政史地·高中文综》2024年第06期农业区位因素及其变化是高考考查的重点,有关试题一般以具体的地理区域为背景,引导学生对该区域的自然条件、农业发展特点、区位优势等方面进行分析,最终考查学生综合运用地理知识分析和解决问题的能力。

【考点分析】农业区位因素及其变化主要包括农业的定义、特点,区位的概念,区位因素的组成,农业区位因素的变化等知识点。

1.农业概念。

农业在广义上包括种植业、畜牧业、林业、渔业等,在狭义上主要是指种植业。

其定义为人类利用土地的自然生产力,栽培植物或者饲养动物等,以获得所需的产品的活动。

农业具有季节性、地域性和周期性等特点,不同地区的农业具有很大的差异性。

因此,农业生产应秉承因地制宜的原则。

2.农业区位因素。

农业区位因素主要包括自然因素和人文因素两大类,自然因素包括地形、水文、气候和土壤等。

山地一般适合发展林业或是养殖业,平原适合发展耕作业。

光照的强弱和时间的长短对农作物也有影响。

热量是农作物生长必备的要素。

降水的多少也影响农业的类型,在南方降水充足的地方,可以发展水田农业。

北方降水少的地方,一般发展旱作农业。

在一些半干旱区域,一般发展畜牧业或灌溉农业。

人文因素包括政策、交通、市场、技术、劳动力、历史等方面的内容。

其中市场对农业类型具有决定性作用,市场需求对农业生产活动具有导向作用。

技术方面的进步,如灌溉技术、耕作技術、培育良种技术能够推动农业高质量发展。

3.农业区位因素的变化。

农业区位因素的变化主要表现为社会经济方面的变化。

科技进步方面的变化表现在,运用科学技术对不利于农业生产活动的自然因素进行改造,如采取温室技术能够实现农作物生产所需的光、湿度、热量,采取大规模自动化的灌溉技术满足农业生产所需的水分。

【例题赏析】南疆是我国重要的棉花产区。

近年来,当地政府决定对农业结构进行调整,压缩棉花种植面积,鼓励和扶持以葡萄、红枣、核桃为代表的特色林果业,取得了较好的效果。

农业区位因素的变化教案教案:农业区位因素的变化一、教学目标:1. 了解农业区位因素的含义和作用。

2. 掌握农业区位因素的变化情况及原因。

3. 能够分析不同农业区位因素的影响和相互关系。

二、教学内容:1. 农业区位因素的概念和分类。

2. 农业区位因素变化的原因。

3. 农业区位因素的影响及相互关系。

三、教学过程:1. 导入:通过举例引导学生思考农业区位因素的含义和作用。

2. 知识讲解:a. 农业区位因素的概念和分类:向学生介绍农业区位因素的定义与分类,例如自然因素、经济因素、交通运输因素、市场因素等。

b. 农业区位因素变化的原因:讲解不同因素变化的原因,如气候变化、经济发展、交通运输的改善等。

c. 农业区位因素的影响及相互关系:分析各因素对农业的影响和相互关系,如自然因素对作物种植的影响,经济因素对农业发展的推动等。

3. 案例分析:给学生提供一些真实案例,让他们分析该地区农业区位因素的变化情况及原因,并探讨不同因素之间的相互关系。

4. 总结归纳:让学生总结农业区位因素的变化规律,并归纳相关知识点。

5. 实践应用:设计一个小组讨论或个人写作的任务,让学生运用所学知识分析当地农业区位因素的变化情况,并提出相应的改善措施。

6. 拓展延伸:鼓励学生自主学习并发表对农业区位因素变化的研究成果,扩展知识面。

四、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生的课堂积极性和参与讨论的程度。

2. 学习成果:收集学生的小组讨论或个人写作成果,评估其对农业区位因素变化的理解和分析能力。

3. 反馈问题:布置一份作业,让学生在家中进一步思考农业区位因素变化的话题,并提出自己的问题。

五、教学资源:1. 教材及课件资料2. 真实案例材料3. 学生作业纸六、教学反思:通过本节课的教学,学生将了解并分析农业区位因素的变化情况及原因,培养了他们的实际应用能力和分析问题的能力。

在教学过程中,可以适当引入一些真实案例来激发学生的学习兴趣,同时注重学生的思考和讨论,培养他们独立思考和解决问题的能力。

农业区位因素变化的例子农业区位因素是指农业生产在特定地理位置上的特点和条件。

随着社会经济的发展和科学技术的进步,农业区位因素也在不断变化。

下面列举了10个农业区位因素变化的例子:1. 地理环境变化:气候、地形、土壤等地理要素对农业生产有重要影响。

随着气候变暖,某些地区原本不适宜农业的气候条件可能变得更加适宜农作物种植,农业区位因素也会随之变化。

2. 市场需求变化:随着人口增长和消费水平提高,市场需求对农产品的种类、质量和数量等方面提出了更高的要求。

农业区位因素也会随着市场需求的变化而调整,例如一些地区可能会逐渐转向高品质、有机农产品的生产。

3. 技术进步:新的农业科技和生产技术的应用,如精准农业、遥感技术、基因编辑等,改变了农业生产方式和农业区位因素。

一些新技术可能使原本不适宜农业的地区成为农业生产的热点区域。

4. 资源利用效率提高:随着资源利用效率的提高,农业生产对土地、水资源等的要求也在发生变化。

例如,水资源紧缺的地区可能会发展节水灌溉技术,减少对水资源的需求,从而改变了农业区位因素。

5. 城市化进程:城市化进程对农业区位因素产生了深远影响。

随着城市的扩大,原本位于城市周边的农田可能会被城市用地取代,农业区位因素也会随之改变。

6. 政策导向变化:政府的政策导向对农业区位因素的变化起到重要作用。

例如,政府可能出台扶持政策,鼓励农业发展,从而改变了农业区位因素。

7. 国际贸易变化:国际贸易的变化也会影响农业区位因素。

例如,某些农产品的国际市场需求增加,可能会导致相应地区农业生产的增加,农业区位因素也会相应调整。

8. 基础设施建设:基础设施建设对农业区位因素有着重要影响。

例如,交通网络的完善可以提高农产品的运输效率,改变了农业区位因素。

9. 劳动力供给变化:劳动力供给的变化也会影响农业区位因素。

随着城市化进程的推进,农村劳动力流失加剧,一些地区可能会面临劳动力短缺的问题,从而改变了农业区位因素。

10. 环境保护要求:环境保护要求对农业区位因素产生了影响。

各区位因素如何影响农业的区位选择?

各区位因素对农业的区位选择产生如下影响:

1.土地条件:土地条件是农业区位选择的重要因素。

优质的

土壤可以提供充足的养分和水分,有利于农作物的生长和产量。

不同类型的土地利用,如耕地、草地、林地等,也会影响农业的区位选择。

2.气候条件:气候是农业发展的关键因素。

不同作物对气候

条件有不同的要求,如温度、降水、日照等。

适宜的气候条件对农作物生长和产量的影响非常重要,因此农业的区位选择需要考虑气候条件。

3.水资源:水资源对农业的发展至关重要。

农业的灌溉和养

殖活动需要充足的水源。

水资源的可获得性和利用效率会影响农业的区位选择。

一些地区具有丰富的水资源,而另一些地区可能面临水资源短缺的挑战。

4.劳动力与人口因素:劳动力和人口密度对农业的区位选择

也有影响。

足够的劳动力是农业生产的基础,适宜的人口密度与农产品市场接近,有利于农产品销售和分销。

5.市场与交通因素:农业的区位选择需要考虑市场的接近程

度和交通条件。

农产品距离市场越近,交通越便利,运输成本越低,利润空间也就越大。

因此,农业的区位选择通常会考虑市场接近度和交通条件。

6.政策支持与基础设施:政策支持和农村基础设施的完善也

是农业区位选择的重要因素。

政府的政策支持和农业基础

设施的建设,如水利、道路、仓储设施等,可以提供有利

的条件和服务,促进农业的发展。

综上所述,各区位因素相互作用,共同影响着农业的区位选择。

农业区域规划和发展需要综合考虑这些因素,以提高农业生产的效率、可持续性和经济效益。

课时47农业区位因素的变化1.农业生产的人文因素处于不断的发展变化中(1)______的变化对农业区位选择的影响最为直接。

市场通过影响农产品的价格进而影响农产品的生产规模。

(2)人们通过______手段对光热、水分等不适宜农业生产的状况进行人工干预,使之适宜发展农业。

(3)____________条件的改善和农产品保鲜、冷藏等技术的改进,使______对农业区位选择的影响在______上大为扩展。

(4)随着经济全球化的发展,在世界范围内形成了一些新兴的________农业生产区域。

2.经济发展对我国农业区位因素的影响(1)经济发展推动了________的进程,农副产品的______需求量大增,在交通运输条件改善的基础上,在远离城市的广大农、牧地区形成一大批____________生产基地。

(2)经济发展提高了人民的生活水平,增加了________农产品的需求。

(3)经济发展也推动______技术、栽培和______技术的进步,使农作物生产摆脱了传统______的限制。

(4)城镇化的推进使得农村劳动力大量______,同时农业________迅速推广,促使农民选择易于机械化作业的农作物生产。

回归教材读必修第二册教材第61页活动中的图文资料,简述技术(包括栽培、保鲜、交通、销售、流通)进步对花卉业发展的影响。

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________1.不利自然因素的改造(1)热量不足:用塑料大棚、玻璃温室;地温低时可用盆栽并用支架支起,避免与地面直接接触。

(2)光照不足:室内用日光灯、反光镜;果树下用反光纸等。

(3)水源不足:用日光温室改善热量条件,调节蒸发;发展节水农业、耐旱农业;采用滴灌、喷灌技术;适当抽取地下水等。

农业区位因素的变化

1.对自然条件的改造

气候:热量——温室大棚

降水——喷灌、滴灌

地形:修筑梯田

土壤:改良低产田

水源:兴修水力工程

1.对农作物的品种的改良

材料:(1)我国将橡胶生产由热带向北推广到北纬22°,将双季稻生产推广到江淮地区,将小麦的种植扩展到海拔4000米的高度

(2)阿根廷肉牛的培育(农产品)

2.市场的变化

4.交通运输和冷藏保鲜技术的发展(世界和中国形成了许多农业生产基地)

农业区位因素

自然因素

1.地形(影响农业生产的类型和方式)

平原地势平坦,土层深厚,适宜发展种植业

坡度较小(18°~25°)低山丘陵地区,适宜发展梯田<25°的坡度

山区

坡度较大的适宜发展畜牧业和林业

1.气候

①光照:光照强有利于糖分养分的积累,影响农作物的产量、品质

②热量:影响农作物的种类,耕作制度(昼夜温差大,利于养分的积累)

③水分:影响农业的类型和分布

3.土壤(影响农作物的种类和产量)

酸性土壤(如红壤)适合种茶树、马尾松盐碱土

壤适合种枸杞、沙枣、高粱等

4.水源(影响农业生产的类型和分布是文产高产的保障也是干旱区农业发展的限制性条件)

社会经济因素

1.市场:决定农业类型和规律

2.地价:影响农业类型

3.交通:扩大农产品的销售范围(农产品易变质腐烂的农业要求方便快捷的交

通)

4.政策支持

5.科技:(良种提高单产、品质;冷藏扩大农产品销售范围)

6.劳动力:(数量和素质)

7.工业基础:化肥和农药提高单产,机械化提高农业生产率

8.种植历史:历史悠久、经验丰富。