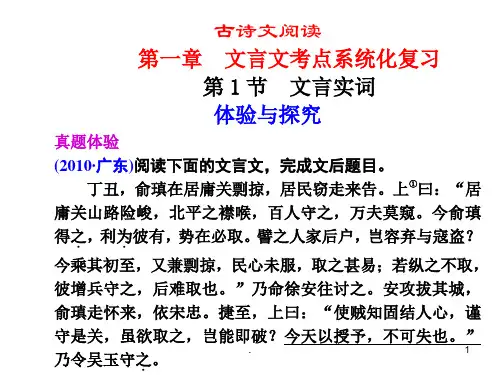

古诗文阅读 第一章 专题三 考点一

- 格式:pptx

- 大小:2.63 MB

- 文档页数:45

专题一读懂文言——整体阅读,把握大意[专题微语] 同学们做阅读题,总是轻阅读,重做题。

这一点在文言文阅读中表现得尤为突出。

其实,文言文也与现代文一样需要整体阅读,把握大意。

不知你有没有这样的体验:某次做题,你把所给的文言文读懂了,读透了,题目几乎全部回答正确了。

这就是整体阅读之效。

文言文整体阅读其实很简单,读了下面的内容,你自然就会明白。

一、建立正确的阅读观——整体阅读1.看整体文言文阅读不仅要关注一字一词一句,还要关注文章的整体,看文章整体写了什么内容,哪些人、哪些事、什么性格品质,这些都是要先把握住的。

不要急于做题,不要急于破解哪个词、哪句话,首先要弄清文章整体的内容及行文特点,这是整体阅读的核心内容之一。

2.整体看不要以为阅读完文本材料,就算整体把握了。

文本本身固然重要,但标题、尾注、试题这些内容也绝不可忽视,它们是整体把握文意、解决疑难的重要辅助内容。

整体看,就是先抓住文本本身;其次,看标题、选文出处、尾注及题目,看这些项目为整体把握提供了哪些或明或暗的辅助信息。

总之,就是要看标题,看正文,看出处,看注释,看试题。

全都看完了,才能整体把握文意。

二、阅读方法和步骤1.阅读方法(1)勾画圈点法:边阅读,边画出人名、地名、时间词、事件起讫词语及文中评议性词句,画出较难理解的词句等,同时思考总结“何人何时何事”等内容。

(2)主线阅读法:阅读时牢牢抓住“什么人什么时候什么地方做过什么事,事情的结果怎样”这条主线来筛选信息,划分层次,把握内容提要。

(3)借题解文法:要借的这个题就是每卷必有的文意概括题。

所给四个选项均是命题人对文意的概括,其中只有一项不正确,即使这个不正确项,也不是全不正确,错误只在个别词语上。

这样,该题绝大部分正确文意便是我们读懂内容最好的“提示”和“拐杖”,一定要借“此题”而解文。

(4)以文解文法:就是借用文章中的话来理解。

文章中的诸多因素存在着一种互相制约、互相阐释的关系,这是读者解文的一种依据,阅读时仔细发掘,前后文会给你帮助。

考点四理解并翻译文中的句子(含文言实词、虚词和句式考点)——关注字词句,落实得分点章句在篇,如茧之抽绪,原始要终,体必鳞次。

(文章安排材料,像抽丝一样,不能中断,上下文就像鱼鳞一样一片接着一片,首尾一体。

)——刘勰《文心雕龙·章句》一、翻译的原则——直译为主,意译为辅1.翻译下列句子,体会“直译与意译相结合”的翻译原则。

(1)会使辙交驰,北邀当国者相见。

译文:________________________________________________________________________ 答案适逢双方使者往来频繁,元军邀请(我国)主持国事的人相见。

解析注意“辙”的借代义;“北”,对元军的蔑称。

此两处用意译。

(2)诚不自意返吾衣冠,重见日月,使旦夕得正丘首,复何憾哉!译文:________________________________________________________________________ 答案实在没有料到我能回到宋朝,又见到皇帝、皇后,即使立刻死在故土,又遗憾什么呢!解析“衣冠”“日月”“旦夕”“正丘首”这些词语须意译。

(3)而君畏匿之,恐惧殊甚。

译文:________________________________________________________________________ 答案然而您却害怕、躲避他,怕得太过分了。

解析“畏匿”是两个词,须直译;“恐惧”“殊甚”皆是同义复词,不必逐一翻译。

(4)臣自非经过其地,则虽久处官曹,日理章疏,犹不得其详,况陛下高居九重之上耶?译文:________________________________________________________________________ 答案我假如不是经过那些地方,那么,尽管久居官署,每天处理公文,尚且不能了解详情,何况陛下深居皇宫禁地呢?解析“九重之上”不能直译为“高高的天上”,应意译为“皇宫禁地”。

第3节披沙拣金,细心比对——分析综合(2011·辽宁)阅读下面的文言文,完成1~4题。

宋庆礼,洺州永年人。

举明经,授卫县尉。

则天时,侍御史桓彦范受诏于河北断塞居庸、岳岭、五回等路,以备突厥,特召庆礼以谋其事。

庆礼雅有方略,彦范甚礼之。

寻迁大理评事,仍充.岭南采访使。

时崖、振等五州首领,更相侵掠,荒俗不安,承前使人,惧其炎瘴,莫有到者。

庆礼躬.至其境,询问风俗,示以祸福。

于是安堵[注],遂罢.镇兵五千人。

开元中,为河北支度营田使。

初,营州都督府置在柳城,控带奚、契丹。

则天时,都督赵文翙政理乖.方,两蕃反叛,攻陷州城,其后移于幽州东二百里渔阳城安置。

开元五年,奚、契丹各款塞归附,玄宗欲复营州于旧城,侍中宋璟固争以为不可,独庆礼甚陈其利。

乃诏庆礼等充使,更于柳城筑营州城,兴役三旬而毕。

俄拜庆礼御史中丞,兼检校营州都督。

开屯田八十余所,并招辑商胡,为立店肆,数年间,营州仓廪颇实,居人渐殷。

庆礼为政清严,而勤于听理,所历之处,人吏不敢犯。

然好兴功役,多所改更,议者颇嗤其不切事也。

七年卒,赠工部尚书。

太常博士张星议曰:“宋庆礼大刚则折,至察无徒,有事东北,所亡万计。

案谥法,好巧自是曰‘专’,请谥曰‘专’。

”礼部员外郎张九龄驳曰:“庆礼在人苦节,为国劳臣,一行边陲,三十年所。

户庭可乐,彼独安于传递;稼穑为艰,又能实于军廪。

莫不服劳辱之事而匪懈其心,守贞坚之规而自尽其力。

有一于此,人之所难。

请以所议,更下太常,庶素行之迹可寻,易名之典不坠者也。

”乃谥曰“敬”。

(节选自《旧唐书·宋庆礼传》) 注安堵:安居。

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是 ( ) A.仍充.岭南采访使充:代理B.庆礼躬.至其境躬:亲自C.遂罢.镇兵五千人罢:撤去D.都督赵文翙政理乖.方乖:背离2.以下各组句子中,全都表明宋庆礼“雅有方略”的一组是 ( )①询问风俗,示以祸福②独庆礼甚陈其利③更于柳城筑营州城④招辑商胡,为立店肆⑤为政清严,而勤于听理⑥所历之处,人吏不敢犯A.①②④ B.①⑤⑥ C.②③⑥ D.③④⑤3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ( ) A.宋庆礼深受礼遇,治政有方,武则天诏令桓彦范防备突厥,彦范特地召请庆礼共谋其事;岭南地区社会秩序混乱,庆礼受命治理以后,百姓安居乐业。

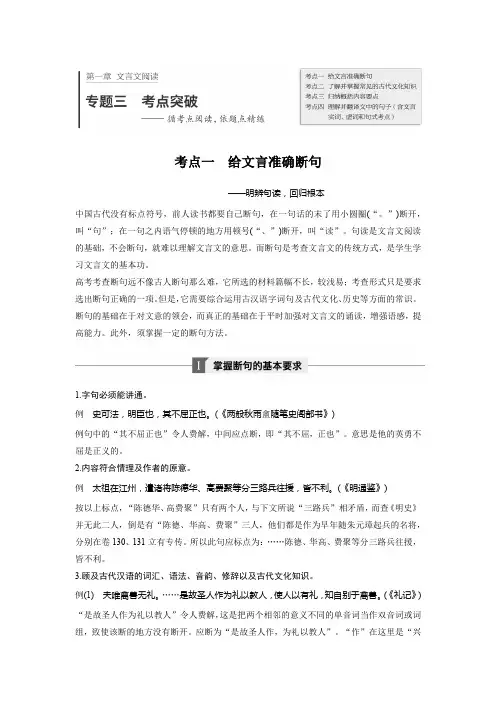

考点一给文言准确断句——明辨句读,回归根本中国古代没有标点符号,前人读书都要自己断句,在一句话的末了用小圆圈(“。

”)断开,叫“句”;在一句之内语气停顿的地方用顿号(“、”)断开,叫“读”。

句读是文言文阅读的基础,不会断句,就难以理解文言文的意思。

而断句是考查文言文的传统方式,是学生学习文言文的基本功。

高考考查断句远不像古人断句那么难,它所选的材料篇幅不长,较浅易;考查形式只是要求选出断句正确的一项。

但是,它需要综合运用古汉语字词句及古代文化、历史等方面的常识。

断句的基础在于对文意的领会,而真正的基础在于平时加强对文言文的诵读,增强语感,提高能力。

此外,须掌握一定的断句方法。

1.字句必须能讲通。

例史可法,明臣也,其不屈正也。

(《两般秋雨盦随笔史阁部书》)例句中的“其不屈正也”令人费解,中间应点断,即“其不屈,正也”。

意思是他的英勇不屈是正义的。

2.内容符合情理及作者的原意。

例太祖在江州,遣诸将陈德华、高费聚等分三路兵往援,皆不利。

(《明通鉴》)按以上标点,“陈德华、高费聚”只有两个人,与下文所说“三路兵”相矛盾,而查《明史》并无此二人,倒是有“陈德、华高、费聚”三人,他们都是作为早年随朱元璋起兵的名将,分别在卷130、131立有专传。

所以此句应标点为:……陈德、华高、费聚等分三路兵往援,皆不利。

3.顾及古代汉语的词汇、语法、音韵、修辞以及古代文化知识。

例(1)夫唯禽兽无礼。

……是故圣人作为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。

(《礼记》)“是故圣人作为礼以教人”令人费解,这是把两个相邻的意义不同的单音词当作双音词或词组,致使该断的地方没有断开。

应断为“是故圣人作,为礼以教人”。

“作”在这里是“兴起、出现”的意思。

例(2)古今英才贵位,其所生往往出自卑贱非第,无损于其子之贤,而愈形其母之贵。

(金埴《不下带编》卷三)标点者把“非第”与“卑贱”并列连读,显然是将其理解为名词成分,意为“不是高贵的门第”;其实,“非第”是两个副词连用,“非第”即“非但”“不仅”的意思,与下句“而愈”相呼应,因此应标点为:……出自卑贱,非第无损于其子之贤,而愈形其母之贵。

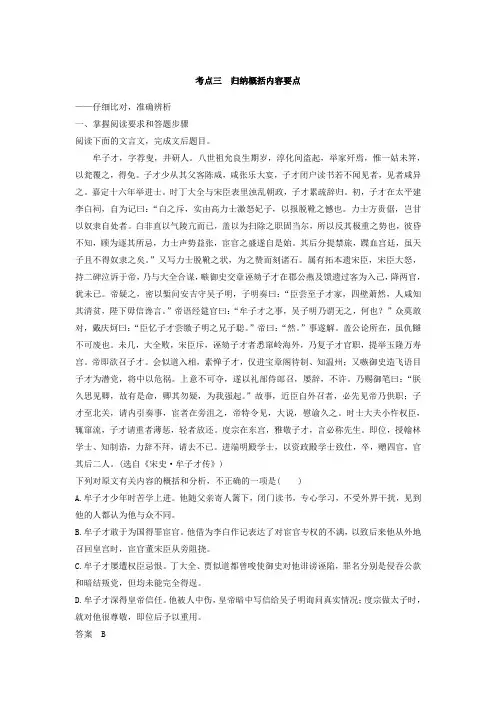

考点三归纳概括内容要点——仔细比对,准确辨析一、掌握阅读要求和答题步骤阅读下面的文言文,完成文后题目。

牟子才,字荐叟,井研人。

八世祖允良生期岁,淳化间盗起,举家歼焉,惟一姑未笄,以瓮覆之,得免。

子才少从其父客陈咸,咸张乐大宴,子才闭户读书若不闻见者,见者咸异之。

嘉定十六年举进士。

时丁大全与宋臣表里浊乱朝政,子才累疏辞归。

初,子才在太平建李白祠,自为记曰:“白之斥,实由高力士激怒妃子,以报脱靴之憾也。

力士方贵倨,岂甘以奴隶自处者。

白非直以气陵亢而已,盖以为扫除之职固当尔,所以反其极重之势也,彼昏不知,顾为逐其所忌,力士声势益张,宦官之盛遂自是始。

其后分提禁旅,蹀血宫廷,虽天子且不得奴隶之矣。

”又写力士脱靴之状,为之赞而刻诸石。

属有拓本遗宋臣,宋臣大怒,持二碑泣诉于帝,乃与大全合谋,嗾御史交章诬劾子才在郡公燕及馈遗过客为入己,降两官,犹未已。

帝疑之,密以椠问安吉守吴子明,子明奏曰:“臣尝至子才家,四壁萧然,人咸知其清贫,陛下毋信谗言。

”帝语经筵官曰:“牟子才之事,吴子明乃谓无之,何也?”众莫敢对,戴庆炣曰:“臣忆子才尝缴子明之兄子聪。

”帝曰:“然。

”事遂解。

盖公论所在,虽仇雠不可废也。

未几,大全败,宋臣斥,诬劾子才者悉窜岭海外,乃复子才官职,提举玉隆万寿宫。

帝即欲召子才。

会似道入相,素惮子才,仅进宝章阁待制、知温州;又嗾御史造飞语目子才为潜党,将中以危祸。

上意不可夺,遂以礼部侍郎召,屡辞,不许。

乃赐御笔曰:“朕久思见卿,故有是命,卿其勿疑,为我强起。

”故事,近臣自外召者,必先见帝乃供职;子才至北关,请内引奏事,宦者在旁沮之,帝特令见,大说,慰谕久之。

时士大夫小忤权臣,辄窜流,子才请重者薄惩,轻者放还。

度宗在东宫,雅敬子才,言必称先生。

即位,授翰林学士、知制诰,力辞不拜,请去不已。

进端明殿学士,以资政殿学士致仕,卒,赠四官,官其后二人。

(选自《宋史·牟子才传》)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )A.牟子才少年时苦学上进。

[专题微语] 翻译是考生文言素养的综合表现。

抓住“分点”,准确翻译,是翻译工作的根本要求。

然而,我们在努力保证符合要求的同时,还存在着这样或那样的问题。

下面我们把考生翻译过程中普遍存在的问题集中起来,认真思考,探求解决之法,以期让我们的翻译臻于完善。

一、损害原意1.误译例:富公为人,温良宽厚,泛与人语,若无所异同者。

宰相自唐以来谓之礼绝:百僚见者,无长幼皆拜,宰相平立,少垂手扶之;送客未尝下阶;客坐稍久,则吏从旁唱,“宰相尊重”,客踧踖起退。

及公为相,虽微官及布衣谒见,皆与之抗礼,引坐语从容。

送之及门,视其上马乃还。

自是群公稍稍效之,自公始也。

自致仕归西都十馀年,常深居不出;晚年宾客请见者亦多,谢以疾。

所亲问其故,公曰:“凡待人,无贵贱贤愚,礼貌当如一。

吾累世居洛,亲旧盖以千百数,若有见有不见,是非均一之道。

若人人见之,吾衰疾不能堪也。

”士大夫亦知其心,无怨也。

(节选自《富弼》等史料) (1)及公为相,虽微官及布衣谒见,皆与之抗礼,引坐语从容。

考生译文等到富公做了宰相,即使小官和平民求见,他都以礼相待,拉他们入座,话语平和从容。

解析该译文误译两处:一是“抗礼”译为“以礼相待”,实际上“抗礼”指“对等的礼节”,成语有“分庭抗礼”;二是“引”译为“拉”,“拉”字体现不了富公的“礼”,应译为“延请”。

正确答案_______________________________________________________________答案等到富弼做宰相,即使是小官或平民拜见他,都和他行对等的礼节,延请就坐,说话和颜悦色。

(2)吾累世居洛,亲旧盖以千百数,若有见有不见,是非均一之道。

考生译文我长期居住在洛阳,亲朋大概用千百计算,如果有的人见有的人不见,是不平等的做法。

解析该译文误译两处:一是“累世”想当然地译为“长期”,严重损害原意;二是将“是”等同于今天的“是”,是典型的以今律古。

正确答案_____________________________________________________________答案我家许多代人居住在洛阳,亲戚故旧大概成百上千,如果有的见有的不见,这不是同等对待的做法。

高频考点一勤于积累,善于推断——理解常见文言实词在文中的含义(2011·湖南)阅读下面的文言文,完成文后题目。

严祺先文集序归庄韩文公之文,起八代之衰,其.诗亦怪怪奇奇,独辟门户,而考亭先生尝病.其俗,曰《上宰相书》《读书城南诗》是也。

岂非以其汲汲于求知干进,志在利禄乎?故吾尝谓文章之事,未论其他,必先去其俗而后可。

今天下多文人矣,身在草莽,而通姓名于大人先生,且朝作一文,暮镌于梓,往往成巨帙,干谒贵人及结纳知名之士,则挟以为贽,如此,文虽佳,俗矣。

吾读严子祺先之文,深叹其能矫然拔.俗也。

无锡自顾端文、高忠宪两先生讲道东林,远绍.绝学,流风未远。

严子生于其乡,诵遗书,沐馀教,被服儒者,邃于经学。

平日重名节,慎行藏,视世之名位利禄,若将浼①焉。

感愤郁塞触事而发故其文立言之旨多今人之笑为迂者。

韩子尝言:“人笑之,则心以为喜。

”夫人之笑韩子者,特以其文辞为流俗所笑,犹杰然为一代儒宗;若立言之旨为流俗所笑,不又加.于古人一等乎!虽然,使韩子而居今之世,其立言之旨,当亦如严子之迂,必不至有上宰相之书、城南之诗,取讥于大儒矣。

严子之文,余所见止数十篇,论理论事,明快严峭,恂恂儒者而笔能杀人,文辞之工如此!然吾以为文辞之工,今世文人之不免于俗者,亦或能之;其所以矫然拔俗,乃在立言之旨,世所共笑为迂者也。

夫世共笑为迂,余独不以为迂,而欣赏叹诧,则余亦迂甚矣哉!(选自《归庄集》,上海古籍出版社,1984年新1版)注①浼(měi):玷污。

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是() A.而考亭先生尝病.其俗病:批评B.深叹其能矫然拔.俗也拔:拔除C.远绍.绝学,流风未远绍:继承D.不又加.于古人一等乎加:超过答案 B解析B项拔:超出,超脱。

参考译文韩文公的文章,振起了八个朝代以来的衰颓(文风),他的诗歌也与众不同,独具特色,然而考亭先生(朱熹)曾经批评他的文章庸俗,指出他的《上宰相书》《读书城南诗》就是庸俗的啊,韩愈难道不也是想孜孜以求,志在功名利禄的吗。