冠心病合并高血压心血管与血压相关性分析

- 格式:pdf

- 大小:248.61 KB

- 文档页数:2

冠心病的相关疾病与合并症分析冠心病是一种由于冠状动脉供血不足引起的心肌梗塞的疾病,具有严重的并发症和合并症。

本文将对冠心病的相关疾病和常见的合并症进行分析,以便更好地了解这一疾病的临床表现和治疗方案。

一、相关疾病的分析1. 高血压病高血压病是冠心病的一个常见的相关疾病。

长期的高血压病会导致血管壁的增厚和硬化,使冠状动脉的通畅性下降,从而增加冠心病的发生风险。

2. 糖尿病糖尿病也是冠心病的相关疾病之一。

糖尿病会导致血糖水平不稳定,使血管内膜受损,易形成血栓,进而引起冠状动脉的阻塞,诱发冠心病。

3. 高血脂症高血脂症是冠心病的又一常见相关疾病。

高血脂会导致血液黏稠度增高,使血液循环受阻,容易形成动脉粥样硬化斑块,从而引发冠心病。

4. 幽门螺杆菌感染幽门螺杆菌感染也与冠心病存在相关性。

幽门螺杆菌在人体内破坏胃黏膜,导致炎症反应,进而诱发心血管疾病,包括冠心病。

二、合并症的分析1. 心绞痛心绞痛是冠心病最常见的合并症之一。

心绞痛是由于冠状动脉供血不足引起的胸部不适感,常伴随剧烈的疼痛,严重影响患者的生活质量。

2. 急性心肌梗死急性心肌梗死是一种严重的合并症,常由于冠状动脉的阻塞而导致心肌缺血坏死。

急性心肌梗死的发作可以导致心肌的丧失,严重危及生命。

3. 慢性心力衰竭慢性心力衰竭也是冠心病的常见合并症。

冠状动脉痉挛和心肌损伤会导致心脏功能减退,从而影响机体正常的生理运转,表现为气短、水肿等症状。

4. 心律失常心律失常也可能伴随冠心病的发生。

冠状动脉疾病引起的心肌缺血和纤维化会导致心电传导异常,从而出现心律失常的情况,严重时可能导致心脏骤停。

5. 冠状动脉瘤形成冠状动脉瘤是冠心病的一种合并症,指冠状动脉因为炎症、动脉硬化等原因而扩张形成的病变。

冠状动脉瘤容易破裂,导致心肌梗塞等严重后果。

综上所述,冠心病的相关疾病主要包括高血压病、糖尿病、高血脂症和幽门螺杆菌感染等,而常见的合并症包括心绞痛、急性心肌梗死、慢性心力衰竭、心律失常和冠状动脉瘤形成等。

高血压与冠心病的相关性研究进展近年来,高血压和冠心病成为全球公共卫生领域的重要问题,它们的相关性已成为医学界的研究焦点。

本文将对高血压与冠心病的相关性研究进展进行探讨,并为进一步研究和临床实践提供参考。

一、高血压和冠心病的定义和流行病学特征高血压是指静脉血压和/或动脉血压持续增高的疾病,是心血管疾病的重要危险因素之一。

而冠心病是由冠状动脉狭窄或阻塞导致心肌缺血和缺氧的疾病,其主要表现为心绞痛和心肌梗死。

据流行病学调查显示,高血压和冠心病的发病率呈上升趋势,已成为全球健康问题。

研究表明,高血压患者患冠心病的风险比正常人群高出3倍,高血压是冠心病的重要诱因之一。

二、高血压与冠心病的病理生理机制1.血压升高与心肌供血不足:高血压导致冠状动脉舒缩功能改变,冠脉血流受阻,心肌缺血,从而引发冠心病。

2.炎症反应的参与:高血压患者血中炎症因子增加,使血管发生功能和结构改变,进而导致动脉粥样硬化,最终诱发冠心病。

3.血栓形成与动脉粥样硬化:高血压导致血小板功能异常,增加血栓形成的风险,进而促进冠状动脉粥样硬化的发展。

三、高血压与冠心病的评估与预测1.高血压患者心血管事件的危险度评估:通过评估高血压患者的危险度,可以制定个体化的治疗方案,并提前预测发生冠心病的风险。

2.心电图检查与高血压冠心病的关联:心电图是冠心病的重要诊断方法之一,可以通过心电图检查评估高血压患者心脏功能和冠状动脉供血情况。

3.生物标志物的检测:C反应蛋白、肌钙蛋白等生物标志物对于高血压患者冠心病的早期诊断和预测具有一定的参考价值。

四、高血压与冠心病治疗的策略1.药物治疗:抗高血压药物如β受体阻滞剂、ACE抑制剂等可降低血压,改善心脏功能,从而减少冠心病的发生。

2.生活方式干预:合理饮食、适量运动、戒烟限酒等生活方式改变有助于控制高血压,降低冠心病发生的风险。

3.手术干预:对于严重的冠心病患者,可考虑冠脉血运重建手术(CABG)或经皮冠状动脉介入治疗(PCI)等手术干预。

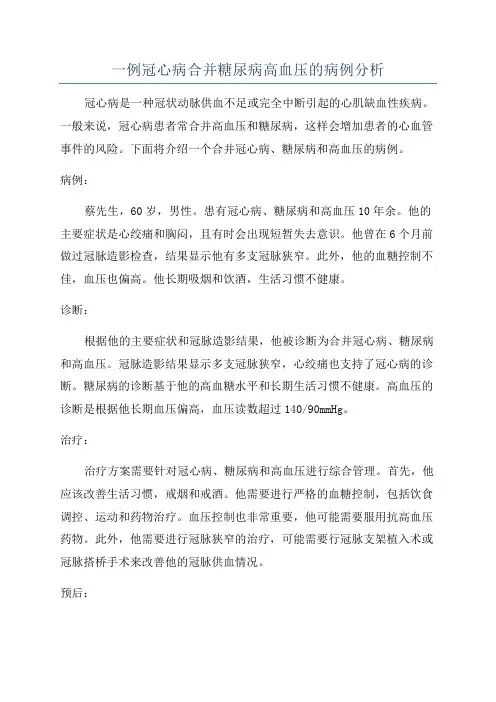

一例冠心病合并糖尿病高血压的病例分析冠心病是一种冠状动脉供血不足或完全中断引起的心肌缺血性疾病。

一般来说,冠心病患者常合并高血压和糖尿病,这样会增加患者的心血管事件的风险。

下面将介绍一个合并冠心病、糖尿病和高血压的病例。

病例:蔡先生,60岁,男性。

患有冠心病、糖尿病和高血压10年余。

他的主要症状是心绞痛和胸闷,且有时会出现短暂失去意识。

他曾在6个月前做过冠脉造影检查,结果显示他有多支冠脉狭窄。

此外,他的血糖控制不佳,血压也偏高。

他长期吸烟和饮酒,生活习惯不健康。

诊断:根据他的主要症状和冠脉造影结果,他被诊断为合并冠心病、糖尿病和高血压。

冠脉造影结果显示多支冠脉狭窄,心绞痛也支持了冠心病的诊断。

糖尿病的诊断基于他的高血糖水平和长期生活习惯不健康。

高血压的诊断是根据他长期血压偏高,血压读数超过140/90mmHg。

治疗:治疗方案需要针对冠心病、糖尿病和高血压进行综合管理。

首先,他应该改善生活习惯,戒烟和戒酒。

他需要进行严格的血糖控制,包括饮食调控、运动和药物治疗。

血压控制也非常重要,他可能需要服用抗高血压药物。

此外,他需要进行冠脉狭窄的治疗,可能需要行冠脉支架植入术或冠脉搭桥手术来改善他的冠脉供血情况。

预后:合并冠心病、糖尿病和高血压的患者的预后相对较差。

这些疾病相互影响,增加了心血管事件的风险。

因此,患者需要进行定期的随访,密切监测血糖水平、血压和心脏功能。

定期进行心电图、心脏超声和冠脉造影等检查,以便及时发现并治疗潜在的心血管问题。

预防:为了预防冠心病、糖尿病和高血压的并发症,个体应该改善生活方式,包括均衡饮食、适量运动、戒烟和限制酒精摄入。

此外,定期体检和血压监测也很重要。

如果有高风险因素,如家族史、肥胖和高胆固醇等,应及早进行相关检查和治疗。

这个病例展示了合并冠心病、糖尿病和高血压的患者需要综合治疗和管理。

通过改善生活习惯、定期随访和监测潜在的心血管问题,可以改善患者的预后。

预防措施也非常重要,可以帮助降低患者发展并发症的风险。

盐酸贝那普利联合比索洛尔对高血压合并冠心病患者血压血脂血管内皮功能和炎症因子水平的影响分析【摘要】高血压合并冠心病是常见的心血管疾病,容易导致严重后果。

本研究旨在探讨盐酸贝那普利联合比索洛尔对高血压合并冠心病患者血压、血脂、血管内皮功能和炎症因子水平的影响。

通过研究对象和方法的设计,我们发现盐酸贝那普利和比索洛尔具有显著的降压、调脂作用,同时能改善血管内皮功能和降低炎症因子水平。

这表明盐酸贝那普利联合比索洛尔在治疗高血压合并冠心病方面具有潜在的临床应用前景,可为相关疾病的治疗提供新的思路和方法。

【关键词】高血压、冠心病、盐酸贝那普利、比索洛尔、血压、血脂、血管内皮功能、炎症因子、影响分析1. 引言1.1 研究背景高血压是一种常见的慢性病,其合并冠心病是造成心血管疾病的重要原因之一。

盐酸贝那普利和比索洛尔是常用的治疗高血压和冠心病的药物,在临床上被广泛应用。

盐酸贝那普利是一种血管紧张素转换酶抑制剂,通过抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统来降低血压,减轻心脏负荷,改善心血管功能。

比索洛尔是一种β受体阻滞剂,通过阻断交感神经系统的作用降低心率和血压,减少心脏负荷,预防心血管事件发生。

近年来,一些研究表明,盐酸贝那普利联合比索洛尔对高血压合并冠心病患者具有显著的治疗效果。

关于其对患者血压、血脂、血管内皮功能和炎症因子水平的影响还存在一些争议和未明确的问题。

有必要对盐酸贝那普利联合比索洛尔对高血压合并冠心病患者的临床疗效及机制进行进一步的探讨和研究,以更好地指导临床实践,提高患者的生命质量和预后。

本研究旨在探究盐酸贝那普利联合比索洛尔对高血压合并冠心病患者血压、血脂、血管内皮功能和炎症因子水平的影响,为临床治疗提供科学依据。

1.2 研究目的研究目的:本研究旨在探讨盐酸贝那普利联合比索洛尔对高血压合并冠心病患者血压、血脂、血管内皮功能和炎症因子水平的影响。

具体目的包括:1. 研究盐酸贝那普利和比索洛尔在联合应用时对高血压合并冠心病患者血压的调节作用,探讨其治疗效果。

冠心病与高血压的危险因素评估引言冠心病和高血压是两种常见的心血管疾病,对人们的健康造成了严重威胁。

了解危险因素对于预防和控制这些疾病至关重要。

本文将介绍冠心病和高血压的危险因素评估方法,帮助读者更好地了解自己的风险。

冠心病的危险因素评估冠心病是由冠状动脉供血不足引起的疾病,常见于中老年人群。

以下是一些常见的冠心病危险因素:年龄年龄是冠心病的一个重要危险因素。

随着年龄的增长,心血管系统的功能逐渐下降,冠状动脉的粥样硬化病变也会逐渐加重,因此年龄越大,冠心病的风险越高。

性别男性患冠心病的风险要高于女性。

这是因为雄性激素对心血管系统的保护作用较弱,而雌性激素具有一定的保护作用。

吸烟吸烟是导致心血管疾病的主要危险因素之一。

烟草中的尼古丁和其他有害物质会损害血管内皮细胞,导致血管收缩和血栓形成,进而导致冠状动脉供血不足。

高血压高血压是冠心病的一个重要危险因素。

由于长期的高血压状态会导致冠状动脉粥样硬化病变,进而造成心肌缺血。

高血脂血液中的高胆固醇和高甘油三酯是冠心病的危险因素之一。

它们会沉积在血管壁上,形成动脉粥样硬化斑块,阻碍血液流动,增加心肌缺血的风险。

糖尿病糖尿病患者容易患有冠心病,这是因为高血糖会损害血管内皮细胞,促进动脉粥样硬化的形成。

此外,糖尿病还会增加血液黏稠度和血栓形成的风险。

高血压的危险因素评估高血压是血压持续升高的一种疾病,严重影响人们的健康。

以下是一些常见的高血压危险因素:饮食因素高盐饮食是高血压的危险因素之一。

摄入过多的盐会导致体内钠离子积聚,增加血容量,引起血压升高。

此外,高胆固醇饮食和高脂肪饮食也会增加高血压的风险。

肥胖肥胖是高血压的一个重要危险因素。

过度肥胖会导致血管阻力增加、心输出量增加,进而导致血压升高。

缺乏体育锻炼长期缺乏体育锻炼是高血压的危险因素之一。

体育锻炼可以增强心血管系统的功能,降低血压。

酗酒酗酒会导致血液黏稠度增加,血管阻力增加,血压升高。

长期酗酒还会对心脏和血管造成损害,增加心血管疾病的风险。

高血压合并冠心病患者血压管理中国专家共识一、高血压合并冠心病的流行病学《中国心血管健康与疾病报告2019》显示,中国心血管疾病现患病人数3.3亿,死亡率居首位,占居民疾病死亡构成的40% 以上,其中高血压2.45亿,冠心病1 100万;中国成人高血压患病率为27.9%,男性高于女性,患病率随年龄增加而升高。

高血压是冠心病的主要危险因素,同时冠心病患者也常合并高血压。

中国人群研究显示稳定性冠心病患者高血压的患病率高达60% 以上。

我国住院的冠心病患者约71.8%合并高血压,门诊就诊的高血压患者约30%合并有冠心病。

二、高血压与冠心病的发病机制高血压参与冠心病发生发展的主要病理生理机制包括:(1)遗传因素:研究发现多个基因多态性与高血压患者发生冠心病密切相关。

目前已知肾素-血管紧张素-醛固酮系统(renin-angiotensin- aldosterone system,RAAS)基因的多态性,特别是血管紧张素转化酶,血管紧张素Ⅱ受体和血管紧张素原的基因多态性与冠心病的发生风险有关。

此外,过氧化物酶增殖体激活受体(peroxisome proliferator-activated receptor,PPAR)、内皮素-1 等基因多态性都与冠心病风险增加相关。

(2)血流动力学因素:血压升高时血管内血流量和血流速率变化可引起血管内皮细胞剪切力的变化。

早期是一种适应过程,但长期的高血压状态使血管壁结构发生变化,可引起内皮功能障碍,导致血管对脂类物质通透性增加,炎性因子大量分泌,促使动脉粥样硬化形成。

同时血管壁张力增加,诱导平滑肌细胞增殖,使血管重塑,导致管壁增厚,顺应性下降,促进动脉硬化的发生发展,增加冠心病的发生风险。

(3)神经体液机制:高血压患者血浆RAAS 活性升高,血管紧张素Ⅱ(angiotensin Ⅱ,Ang Ⅱ)激活细胞因子和黏附分子的表达,引起炎性细胞聚集,内皮细胞损伤,继而促进动脉粥样硬化的形成。

冠心病合并高血压患者血浆BNP水平及相关发病因素研究【摘要】本研究旨在探讨冠心病合并高血压患者血浆BNP水平及相关发病因素的关系。

通过对100名患者进行样本收集和方法分析,结果显示BNP水平与冠心病合并高血压呈正相关,与相关发病因素呈负相关。

影响因素探讨发现年龄、性别、体重指数等可能影响BNP水平。

研究结论表明BNP水平可作为冠心病合并高血压的辅助诊断指标,有助于临床治疗和预防。

但研究存在样本量较小、研究时间较短等局限性,未来应扩大样本规模,延长研究观察时间,以进一步验证研究结果。

这一研究对于临床诊断和治疗具有一定的指导意义。

【关键词】冠心病,高血压,BNP水平,疾病发病因素,样本及方法,结果分析,影响因素,研究结论,研究局限性,未来展望1. 引言1.1 疾病背景冠心病是一种常见的心血管疾病,其发病率逐渐增高,给人们的健康带来了重大威胁。

冠心病合并高血压是一种常见的临床情况,两者之间相互影响,加重了患者的病情和预后。

BNP是一种重要的心血管标志物,在心血管疾病的诊断和治疗中起着重要作用。

目前关于冠心病合并高血压患者血浆BNP水平及相关发病因素的研究还比较有限,因此有必要开展此项研究,以便更好地了解该疾病的发生机制和影响因素,为临床诊断和治疗提供重要参考依据。

通过对冠心病合并高血压患者的血浆BNP水平和相关因素进行研究,可以为预防和治疗这一病症提供科学依据,为患者的康复和生存质量提供有力支持。

1.2 研究目的研究目的:本研究旨在探讨冠心病合并高血压患者血浆BNP水平及相关发病因素的关系,以揭示BNP在该人群中的临床应用价值。

具体目的包括:1.分析冠心病合并高血压患者血浆BNP水平的基本特征和分布情况;2.探讨冠心病合并高血压患者血浆BNP水平与疾病严重程度的关系;3.分析冠心病合并高血压患者血浆BNP水平在预后评估中的价值;4.探讨冠心病合并高血压患者血浆BNP水平与相关发病因素的关系,包括年龄、性别、体质指数、血压控制情况等因素;5.为临床冠心病合并高血压患者的诊断和治疗提供参考依据。

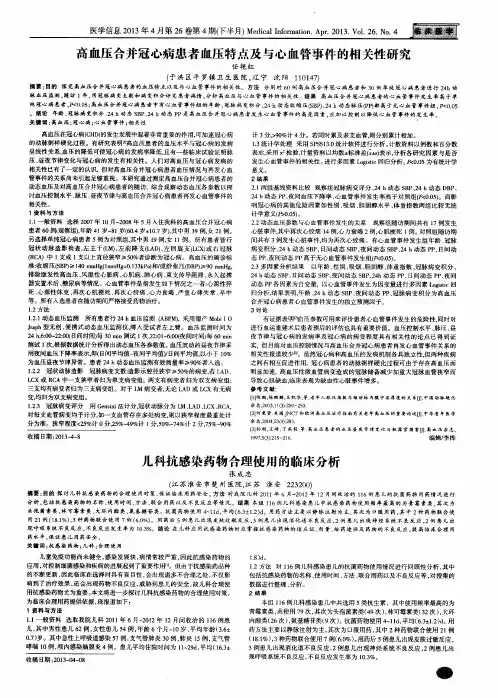

冠心病、高血压及冠心病合并高血压与Hcy临床相关性分析涂富莲;杜海林;陈涛;刘芸杉;薛斌【摘要】目的:探讨冠心病、高血压及冠心病合并高血压与Hcy相关性。

方法回顾性分析我院2014年1月~2016年3入院且完善Hcy检测的患者,根据其诊断将患者分为四组:冠心病组、高血压组、冠心病合并高血压组及无高血压冠心病组,通过对四组患者Hcy水平的比较,探讨冠心病、高血压及冠心病合并高血压与Hcy的相关性。

结果高血压组Hcy水平较无高血压冠心病组明显升高(P<0.01),3级高血压患者Hcy水平明显高于2级高血压,2级高血压患者Hcy水平明显高于1级高血压;当Hcy>10μmol/L时,随着Hcy水平升高,心血管事件发生率呈增高趋势;冠心病组Hcy水平较无高血压冠心病组明显升高(P<0.01),冠心病分型与Hcy水平不完全一致;冠心病合并高血压组Hcy水平较无高血压冠心病组明显升高(P<0.01)。

结论血清Hcy水平与高血压、冠心病、冠心病合并高血压的发生存在相关性, Hcy水平的测定对高血压、冠心病的发生有预测作用。

%Objective To discuss the correlation between coronary heart disease, hypertension, coronary heart disease with hypertension and homocysteine(Hcy).Methods We conducted a retrospective analysis on the patients form January 2014 to March 2016 in our hospital whose homocysteine were detected. At the same time, the patients were divided into four groups according to their diagnosis, coronary heart disease group, hypertension group, coronary heart disease with hypertension group and non-hypertension or coronary heart disease group. The correlation between coronary heart disease, hypertension, coronary heart disease with hypertension and homocysteine were discussed by comparingthe levels of homocysteine in the four groups. Results The Hcy of hypertensive patients were higher than the patients with non-hypertension or coronary heart disease (P<0.01). The Hcy of grade 3 hypertensive patients were higher than the grade 2 hypertensive patients (P<0.01). The Hcy of grade 2 hypertensive patients were higher than the grade 1 hypertensive patients (P<0.01). When Hcy was more than 10μmol/L, with elevated Hcy levels, the incidence of cardiovascular events tended to increase with Hcy elevating. The Hcy of coronary heart disease patients were higher than the patients withnon-hypertension or coronary heart disease (P<0.01), but not all the subtype of coronary heart disease have correlation with Hcy. And the Hcyofcoronary heart disease with hypertension was higher than the patients with non-hypertension or coronary heart disease.Conclusion There is correlation between coronary heart disease, hypertension, coronary heart disease with hypertension and Hcy. The determination of Hcy level was good to the treatment and prognosis of coronary heart disease, hypertension.【期刊名称】《中国继续医学教育》【年(卷),期】2016(008)014【总页数】3页(P24-26)【关键词】高血压;冠心病;冠心病合并高血压;同型半胱氨酸【作者】涂富莲;杜海林;陈涛;刘芸杉;薛斌【作者单位】成都市青白江区人民医院心内科,四川成都 610300;成都市青白江区人民医院心内科,四川成都 610300;成都市青白江区人民医院心内科,四川成都 610300;成都市青白江区人民医院心内科,四川成都 610300;成都市青白江区人民医院心内科,四川成都 610300【正文语种】中文【中图分类】R541.4近年来国内外研究表明,同型半胱氨酸(Homocysteine,Hcy)升高是心血管疾病发生的一个重要独立危险因素[1]。

冠心病合并高血压心血管与血压相关性分析

发表时间:2017-08-09T14:20:18.790Z 来源:《心理医生》2017年15期作者:钟成[导读] 相关文献报道患有高血压的患者更容易引发冠心病[1]。

因为高血压患者的血压较常人高,会加快患者动脉粥样硬化,从而引发冠心病。

(湖北科技学院临床医学院湖北咸宁 437100)

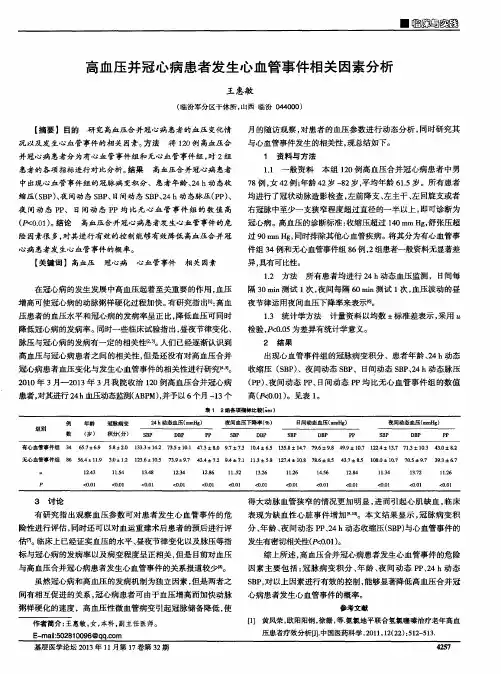

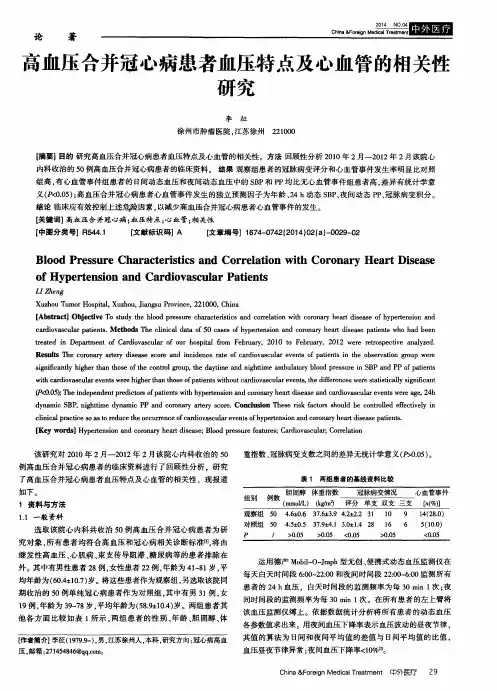

【摘要】目的:探究冠心病患者合并高血压时的心血管相关性及血压特点。

方法:收集我院90例冠心病患者,其中45例有合并高血压,作为观察组,另外45例仅单纯冠心病患者,作为对照组。

比较两组患者的基本资料、心血管事件发生率与冠脉病变情况。

同时把发生心血管事件与无心血管事件的患者分为两组,比较两组患者日间与夜间的SBP及PP。

结果:(1)观察组心血管事件发生率、冠脉病变评分显著高于对照组,均具有统计学意义(P<0.05);两组患者的冠脉狭隘情况相差不明显,没有统计学意义(P>0.05)。

(2)有心血管事件的患者日间、夜间的SBP与PP均高于无心血管事件的患者,两组对比差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论:临床上造成冠心病合并高血压患者易发生心血管事件的与患者年龄、冠脉病变评分有关,且高于单纯冠心病患者。

同时,患者的日间、夜间的SBP与PP也是监测与控制冠心病患者心血管事件发生的关键因素。

【关键词】冠心病;高血压;心血管;相关性

【中图分类号】R544.1 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2017)15-0111-02 相关文献报道患有高血压的患者更容易引发冠心病[1]。

因为高血压患者的血压较常人高,会加快患者动脉粥样硬化,从而引发冠心病。

此外冠心病的发展跟患者脉压以及日间夜间变化也有关系,这可能是日夜变化引起的动态收缩压SBP以及动态脉压PP有关[2]。

临床报道称心血管事件的发生可能也跟患者血压控制有关[3],但是冠心病患者的心血管事件发生率是否与患者自身的体型、年龄及冠脉病变等有关尚待研究。

本文主要分析冠心病患者的心血管事件发生与冠脉病变的关系,同时比较心血管事件发生的患者相对无心血管事件发生换的血压水平,报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

搜集我院2015年10月-2016年 12月90例冠心病患者,其中45例有合并高血压,作为观察组,另外45例仅单纯冠心病患者,作为对照组。

男性52例,年龄43~79岁,女性48例,年龄46~81岁。

纳入标准:患者均经冠状动脉造影检查并确诊为冠心病;观察组均符合高血压诊断标准,即SBP大于140mmHg(1mmHg=0.133kPa),或者舒张压(DBP)>90mmHg;排除标准:继发性高血压患者;其他严重心血管疾病或者有过相关手术患者;糖尿病患者。

1.2 方法

(1)通过对患者进行冠状动脉造影,来判断患者的冠脉病变支数,当造影示腔径狭窄≥50%时,观察LAD、LCX以及RCA的狭窄情况,若有其中一支狭窄则评判为单支病变,若有其中任何两支出现狭窄则评判为双支病变,若均出现狭窄情况则评判为三支病变。

同时,若有出现LM病变患者,即使LAD、LCX无狭窄发生,仍然评判为双支病变。

(2)日间夜间动态血压的检测:对患者用通用型便携式血压测量仪进行24小时的血压测量,无特殊情况者将测量装置固定于患者左臂上部,日间测量为早上6:30到晚上22点,平均30分钟测量一次,夜间测量为晚上22点到早上6:30,平均1个小时测量一次,测量者观察并记录每次测量的结果,按规定填入相应的统计表格中待用。

1.3 评价标准

采取Gensini冠脉病变评分法[4],分别对冠状动脉的LM、LAD、LCX及RCA四支血管记录其狭窄程度,若有多处病变则记录单支最狭窄处,0分为狭窄<25%,1分为狭窄25%~49%,2分为50%~74,3分为75%~90%。

1.4统计学分析

数据处理采用SPSS 17.0统计学软件,计数资料采用百分率表示,采用χ2检验,计量资料采用x-±s表示,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2.结果

2.1 两组患者心血管事件发生率及冠脉病变情况比较

观察组心血管事件发生率、冠脉病变评分显著高于对照组,均具有统计学意义(P<0.05);两组患者的冠脉狭隘情况相差不明显,没有统计学意义(P>0.05)。

见表1。

表1 两组患者心血管事件发生率及冠脉病变情况比较(n,x-±s,%)

3.讨论

冠心病与高血压在临床诊断以及病理机制上是相互独立的,但是临床上普遍认为冠心病患者的脉粥样硬化会随着血压的升高而加速,因此高血压一定程度的会引发冠心病或者加重冠心病的相关症状[5],可增加心血管相关事件发生。

但是冠心病患者的相关症状是否与血压成正比或者线性相关,需大量研究与文献来验证。

从本文的结果来看,表2中冠心病合并高血压患者的冠脉狭隘情况虽然与对照组单纯冠心病患者无统计学相关,但是从冠脉病变评分以及心血管事件发生来看,合并高血压的冠心病的患者均要明显高于单纯冠心病患者,而且从表3中可知,发生心血管事件的患者的日间夜间的SBP以及PP均要高于无心血管事件发生的患者,这可从两个方面一定程度的说明冠心病患者相关症状的严重性确实与血压有关,高血压患者确实会加快冠心病的病程,这与国内相关报道的情况相似[6]。

因此笔者认为,冠心病患者的心血管事件发生率及相关症状不仅与高血压有着紧密的联系,而且由于患者在日间、夜间的血压变化可能还会对冠心病观察造成影响,因此临床上应注意区分冠心病患者日间与夜间的血压监测。

因此,临床上对于冠心病患者应着重关注患者的血压变化,可为临床监控冠心病的病程作为重要的参考依据。

【参考文献】

[1]刘雪梅,黄丽红.高血压合并冠心病患者动态血压变异性的临床研究[J].大连医科大学学报,2015(1):56-58.

[2]李征.高血压合并冠心病患者血压特点及与心血管事件的相关性研究[J]中外医疗,2014,33(4):29-30.

[3]吴清.脉压对高血压病心血管事件预测的临床价值[J].中外医学研究,2012,10(21):127-127.

[4]杨鹏麟,陈鹏,吴连拼等.老年人脉压指数与颈动脉内膜中层厚度的关系[J].中国动脉硬化杂志,2003,11:250-253。

[5]陈惠军,李俊利,贾忠军等.高血压合并冠心病患者血压特点与卒中关系研究[J].河北医药,2011,33(5):658-660.

[6]杨霞,赵玉娟.H型高血压与冠心病关系的研究进展[J].现代中西医结合杂志,2014,23(36):4095-4097.。