7雷电颂 课件

- 格式:ppt

- 大小:771.50 KB

- 文档页数:23

![人教版八年级语文下册第二单元说课稿[1]](https://uimg.taocdn.com/f7a98971e418964bcf84b9d528ea81c758f52ed9.webp)

第二单元6 雪(鲁迅)7 雷电颂(郭沫若)8 *短文两篇(巴金)日月9 海燕(高尔基)10 *组歌(节选)(纪伯伦)浪之歌雨之歌6、《雪》说课稿一、说教材《雪》是人教版版,八年级(下)的一篇课文,作者:鲁迅。

这是一篇即景抒情的诗篇,又是一篇寓意深邃的散文诗。

在雪花的纷飞与凝思的幻象中。

鲁迅为人们谱写了追求美好理想的温暖心声,在优美的自然景物的描绘中,象征和寄托了更为深远的情思。

(一)教学重点:1、读懂《雪》的文字,了解写作年代和背景。

2、理解作者所描绘的南方和北方的雪的特点以及作者在描写中寄寓的情感。

3、品味文章精练传神的描写语言和隽永含蓄的议论中抒情的语言。

4、背诵课文有关段落二、说学法指导人们常因鲁迅先生深沉冷峻的散文语言而感到深奥难懂,所以,消除学生的畏怯心理,激发学生的联想与想象是本文的一大关键。

1、要通过富有感情的朗读把握作者的思路和文章的语境。

领悟作者的思想感情。

2、品味散文诗的优美语言。

“披文以入情”,在感知文意的基础上,揣摩、品析精采的语句,并摘抄、背诵。

加强语言积累。

3、通过小组探究、品味,提出有创新、有价值的设疑。

用心感受,深入体验,以形成个性化的评价。

三、说教学过程(一)以诗词、画、导入:看到“雪”的画面,你会想到哪些诗句,或说一下画面之景。

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。

唐诗人岑参笔下的诗句向我们展现出一幅意境开阔而又清新的瑞雪图。

“山舞银蛇,原驰蜡象”展现的又是另外一幅更加壮丽雄浑的图景。

“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”多么静谧的风景画。

鲁迅笔下的“雪”又是怎样一番景象呢?让我们随着鲁迅激扬的文字去领略雪的水晶世界去体会鲁迅的情感。

(二)走近作者了解写作背景:1924年12月30日,北京下了一场大雪。

面对凛冽的朔风。

漫天飞舞的雪花的壮美之景。

引起了鲁迅美好的回忆和辽远的遐想。

此时,作者生活的北京正处在段祺瑞政府的统治之下,于是,作者创作了这篇充满诗情画意而又富有哲理的散文诗《雪》(三)融入文本:1、师范读,学生倾听想象。

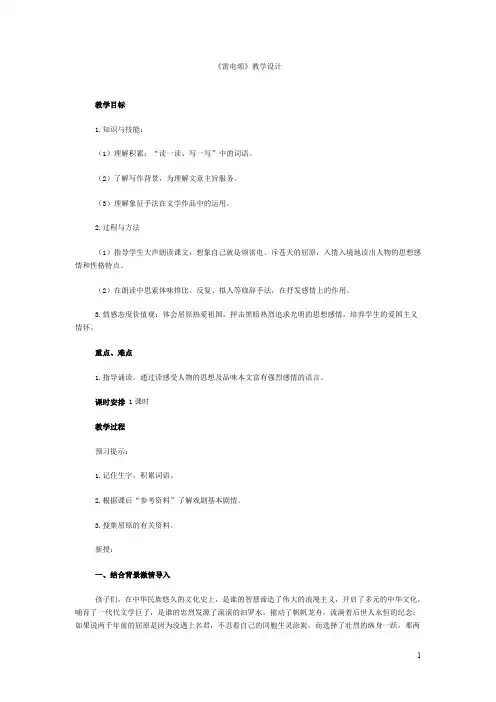

《雷电颂》教学设计教学目标1.知识与技能:(1)理解积累:“读一读、写一写”中的词语。

(2)了解写作背景,为理解文章主旨服务。

(3)理解象征手法在文学作品中的运用。

2.过程与方法(1)指导学生大声朗读课文,想象自己就是颂雷电、斥苍天的屈原,入情入境地读出人物的思想感情和性格特点。

(2)在朗读中思索体味排比、反复、拟人等修辞手法,在抒发感情上的作用。

3.情感态度价值观:体会屈原热爱祖国,抨击黑暗热烈追求光明的思想感情,培养学生的爱国主义情怀。

重点、难点1.指导诵读,通过读感受人物的思想及品味本文富有强烈感情的语言。

课时安排 1课时教学过程预习提示:1.记住生字,积累词语。

2.根据课后“参考资料”了解戏剧基本剧情。

3.搜集屈原的有关资料。

新授:一、结合背景激情导入孩子们,在中华民族悠久的文化史上,是谁的智慧谛造了伟大的浪漫主义,开启了多元的中华文化,哺育了一代代文学巨子,是谁的忠烈发源了滚滚的汩罗水,摧动了帆帆龙舟,流淌着后世人永恒的纪念;如果说两千年前的屈原是因为没遇上名君,不忍看自己的同胞生灵涂炭,而选择了壮烈的纵身一跃,那两千年后,他如果看到悲剧重演,看到外族的铁蹄踏碎了我们的半壁河山,看到炎黄子孙却在国难当头发动政变,把枪口对准那些誓死保国的同胞,他心中该涌起怎样的万丈狂澜?今天我们就走近屈原,去聆听他的心声。

二、朗读感悟品析课文(一)听读录音,找出发现1.播放《雷电颂》朗读录音。

请同学们注意听每一个句子的语气、语调、语速。

2.同学们说一说听后你的第一感觉是什么?(激情澎湃、气势雄浑)(感情充沛、高亢激昂)3.为什么会有这样的效果?请大家看看本文的表现形式有什么特别之处?(通篇都是人物的内心独白)(二)自由朗读了解内容1.(承上)好,那我们此时就是屈原,这些文字就是我们的内心独白,我们结合刚才听读的录音,先浏览课文,来揣摩一下该怎么处理语调和轻重音才最合适,二分钟后,我们来大声诵读一遍课文(自由朗读)。

雷电颂课⽂原⽂雷电颂课⽂原⽂ 暖国的⾬,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。

博识的⼈们觉得他单调,他⾃⼰也以为不幸否耶?江南的雪,可是滋润美艳之⾄了;那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处⼦的⽪肤。

雪野中有⾎红的`宝珠⼭茶,⽩中隐青的单瓣梅花,深黄的磬⼝的蜡梅花;雪下⾯还有冷绿的杂草。

蝴蝶确乎没有;蜜蜂是否来采⼭茶花和梅花的蜜,我可记不真切了。

但我的眼前仿佛看见冬花开在雪野中,有许多蜜蜂们忙碌地飞着,也听得他们嗡嗡地闹着。

孩⼦们呵着冻得通红,像紫芽姜⼀般的⼩⼿,七⼋个⼀齐来塑雪罗汉。

因为不成功,谁的⽗亲也来帮忙了。

罗汉就塑得⽐孩⼦们⾼得多,虽然不过是上⼩下⼤的⼀堆,终于分不清是壶卢还是罗汉;然⽽很洁⽩,很明艳,以⾃⾝的滋润相粘结,整个地闪闪地⽣光。

孩⼦们⽤龙眼核给他做眼珠,⼜从谁的母亲的脂粉奁中偷得胭脂来涂在嘴唇上。

这回确是⼀个⼤阿罗汉了。

他也就⽬光灼灼地嘴唇通红地坐在雪地⾥。

第⼆天还有⼏个孩⼦来访问他;对了他拍⼿,点头,嘻笑。

但他终于独⾃坐着了。

晴天⼜来消释他的⽪肤,寒夜⼜使他结⼀层冰,化作不适明的⽔晶模样;边续的晴天⼜使他成为不知道算什么,⽽嘴上的胭脂也褪尽了。

但是,朔⽅的雪花在纷飞之后,却永远如粉,如沙,他们决不粘连,撒在屋上,地上,枯草上,就是这样。

屋上的雪是早已就有消化了的,因为屋⾥居⼈的⽕的温热。

别的,在晴天之下,旋风忽来,便蓬勃地奋飞,在⽇光中灿灿地⽣光,如包藏⽕焰的⼤雾,旋转⽽且升腾,弥漫太空;使太空旋转⽽且升腾地闪烁。

在⽆边的旷野上,在凛冽的天宇下,闪闪地旋转升腾着的是⾬的精魂…… 是的,那是孤独的雪,是死掉的⾬,是⾬的精魂。

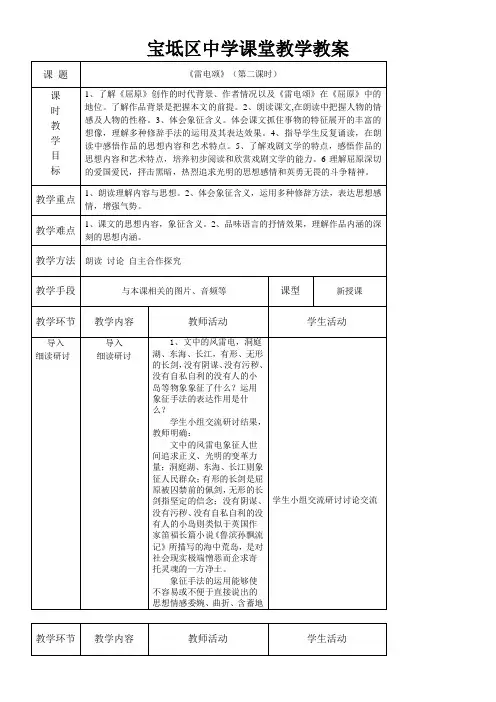

《雷电颂》教案【教学目标】知识与能力:1. 了解戏剧文学的特点,在朗读中感悟作品的思想内容和艺术特点。

2. 体会课文抓住事物的特征展开的丰富的想像,理解多种修辞手法的运用及其表达效果。

3. 体会本文用象征手法表现时代的重大思想主题。

过程与方法:在反复朗读中感悟,在合作交流中思考。

情感态度与价值观:学习作者深切的爱国爱民思想和英勇无畏的斗争精神。

【教学重点】1. 体会课文抓住事物的特征展开的丰富的想像,理解多种修辞手法的运用及其表达效果。

2. 体会本文用象征手法表现时代的重大思想主题。

3. 学习屈原深切的爱国爱民思想和英勇无畏的斗争精神。

【教学难点】联系背景资料,深刻理解作品的思想情感。

教学方法:任务驱动法、点拨法。

学法:自主学习、合作交流相结合。

课前准备:布置学生搜集有关作者、屈原的资料,有关写作背景,结合课后“研讨与练习”预习课文。

课时:1课时教学过程:一、激发兴趣,导入新课同学们,每年的五月初五是我国传统的端午节,这一天有什么习俗呢?对,有龙舟竞渡、吃粽子、喝雄黄酒的习俗,那么,你知道端午节的来历吗?是的,为了纪念抱石投汨罗江身死的爱国诗人屈原。

那么,是怎样的遭遇让诗人作出这样的抉择呢?今天,我们一起走进郭沫若历史剧《屈原》中的灵魂和高潮──《雷电颂》,去倾听诗人的抒情独白。

二、出示学习目标1. 了解戏剧文学的特点,在朗读中感悟作品的思想内容和艺术特点。

2. 体会课文抓住事物的特征展开的丰富的想像,理解多种修辞手法的运用及其表达效果。

3. 体会本文用象征手法表现时代的重大思想主题。

三、展示自学,夯实基础说说你自学会了哪些知识,查找了哪些知识,向同学们展示你搜集的作者简介及其他资料。

郭沫若(1892年11月16日-1978年6月12日),幼名文豹,原名开贞,字鼎堂,号尚武,是中国新诗的奠基人之一、中国历史剧的开创者之一、古文字学家、考古学家、社会活动家,甲骨学四堂之一,第一届中央研究院院士。

从1926年参加北伐,1927年参加了某某起义,1928年2月因被国民党政府通缉,流亡日本,著有《中国古代社会研究》、《甲骨文字研究》等重要学术著作,1958年9月兼任中国科学技术大学校长。

《雷电颂》说课稿一、教材分析和学情分析1.教材分析①新课标: “学习用普通话正确、流利、有感情地朗读课文”,注意加强对学生平日诵读的评价,鼓励学生多诵读,在诵读实践中增加积累,发展语感,加深体验与领悟;“ 倡导自主、合作、探究的学习方式”。

②个人基本教学观点:语文是一门艺术,语文教学同样也是一门艺术。

要教好语文,就要把自己定位成一个艺术家,用艺术家对待艺术的激情去感染学生。

语文教学的最大成功就是引领学生进入到课文中与课文中的人物心灵沟通;学生的知识不是灌出来的,而是通过体验悟出来的;语文是有声的文学,朗读是诠释语文的最好方式。

而且我一直认为:朗读是一门艺术,朗读教学不仅能让学生充分感受作品,而且还能将无声的文字化为有声的语言。

如果说文字是一种心灵的创造,那么朗读就是一种再创造。

聆听优美真情的朗诵表演,感悟文字的真情倾诉,学生就自然而然的明白了散文诗的主题和情感,陶醉其中,并且激发自己内心的真情共鸣和朗诵欲望。

同时,语文是有声的文学,朗读是一项很重要的语文素养,朗读教学理应放到一个重要的位置上。

③本课分析:体裁分析:本篇课文是人教版初中语文八年级下册第二单元第一课。

第二单元是抒情文单元,所选的是散文诗,散文诗具有散文的形式美和诗歌的韵律美,都是作者由寻常事物激起的心灵之声;主题分析:《雷电颂》是主人公屈原的长篇独白,是一首激越澎湃的抒情散文诗,是“生之颤动,灵之喊叫”,波澜壮阔,气势磅礴,撼动人心;写法分析:这篇散文诗,想象瑰丽奇特,把屈原和风雪电融为一体,达到物我同化的境地,显示了追求光明、毁灭一切黑暗的力量。

象征的表现手法,独特的抒情方式,浪漫的语言风格使屈原的形象成为光明与正义的化身,塑造了千古不朽的爱国者的形象。

2.学情分析①学生需求:八年级的学生青春浪漫,喜欢读诗写诗,老师应该把优美的诗篇呈现给他们,引领他们走向诗的国度;②学生反馈:《雷电颂》全篇是屈原的内心独白,学生第一次接触这样的课文,对于屈原不顾一切呼唤风雷电的行为觉得不可思议、无法理解;其独特的抒情方式、象征的表现手法、不凡的语言效果、深沉的思想情感,学生掌握、领会有一定难度;③学生不足:学生平时的朗读很难真正投入自己真实的感情,朗读不是在“读书”而是在“念书”,无法融入到课文中去感悟人物情感,更难与主人公同呼吸共命运了。

人教版部编八年级语文下册7《雷电颂》教案一. 教材分析《雷电颂》是人教版部编八年级语文下册的一篇课文,是我国著名作家郭沫若创作的一首抒情诗。

这首诗以雷电为载体,表达了诗人对革命事业的热爱和对光明未来的向往。

课文语言优美,富有诗意,具有很高的文学价值。

通过学习这首诗,学生可以领略到郭沫若先生的文学才华,感受到革命先烈的伟大精神,提高自己的文学素养。

二. 学情分析八年级的学生已经具有一定的文学鉴赏能力,能够理解并分析诗歌的基本内容。

但对于《雷电颂》这首诗的深层含义,部分学生可能还难以把握。

因此,在教学过程中,教师需要针对学生的实际情况,引导学生深入理解课文,感悟诗中的革命情怀。

三. 教学目标1.知识与技能:能够熟练地朗读课文,理解课文的基本内容,把握诗歌的主题思想。

2.过程与方法:通过分析诗歌的语言、形象和表达技巧,提高学生的文学鉴赏能力。

3.情感态度与价值观:感受革命先烈的伟大精神,培养学生的爱国情怀。

四. 教学重难点1.教学重点:课文的基本内容,诗歌的主题思想。

2.教学难点:诗歌的语言、形象和表达技巧的分析。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置相关的情境,让学生更好地体验诗歌所表达的情感。

2.分析讨论法:引导学生主动参与课堂讨论,提高学生的文学鉴赏能力。

3.启发式教学法:教师提问,引导学生思考,激发学生的学习兴趣。

六. 教学准备1.课文朗读录音:为学生提供课文的朗读素材,帮助学生更好地理解课文。

2.相关资料:关于郭沫若先生的生平和创作背景,以便在课堂上进行拓展讲解。

3.教学PPT:制作相关的教学课件,提高课堂效果。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示雷电现象,引导学生关注自然界的神奇现象。

然后引入课文《雷电颂》,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师朗读课文,学生跟读。

让学生感受课文中雷电的壮观景象,体会诗人的豪情壮志。

3.操练(10分钟)学生分角色朗读课文,注意把握诗歌的节奏和韵律。