比较韧性

- 格式:ppt

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:23

比较韧性教案韧性教育是指培养学生面对困难和挫折时具备积极乐观、适应能力强的品质。

下面是一份关于韧性教育的教案,旨在帮助学生培养韧性。

一、教学目标1. 帮助学生了解韧性的概念和重要性。

2. 培养学生积极面对困难和挫折的意识和能力。

3. 提高学生的自我调整和适应能力。

二、教学准备1. PowerPoint讲义,包括韧性的定义、案例分享和解决困难的方法。

2. 案例讨论题目。

3. 学生能够参与讨论的环境。

三、教学过程1. 导入(5分钟)教师通过一个案例或一个小视频来介绍韧性的概念,让学生对“韧性”有一个直观的认识。

2. 讲解(15分钟)教师通过PPT讲解韧性的定义、特征和重要性,并通过实际案例来说明韧性在生活中的应用。

3. 讨论(15分钟)教师引导学生分组讨论自己在生活中遇到的困难和挫折,并要求学生分享自己是如何应对这些挑战的。

教师可以给予适当的引导,鼓励学生积极面对困难并找到解决问题的办法。

4. 案例分享(15分钟)教师请几个学生分享自己在困难面前表现出韧性的案例,并与其他学生一起分析这些案例中有哪些韧性的特点,如何运用这些韧性来应对困难。

5. 小结(5分钟)教师对本节课的内容进行小结,强调韧性的重要性,并鼓励学生在日常生活中继续培养和发展自己的韧性。

四、作业学生回答一道与韧性相关的问题:“你认为什么是培养韧性的关键?请结合自己的经验谈谈。

”要求学生用300字回答,下节课交。

五、教学评价1. 学生参与度:观察学生参与讨论和案例分享的积极程度。

2. 学生答案:对学生在作业中回答的问题进行评分,主要考察学生对韧性的理解和个人经验的运用。

3. 教学效果:通过观察学生的课堂表现和回答问题的情况,判断教学效果。

六、教学延伸1. 教师可以引导学生思考一些常见的困难和挫折,并让学生设计解决问题的方案。

2. 教师可以通过演讲比赛、角色扮演等形式来进一步培养学生的韧性。

3. 教师可以推荐一些与韧性相关的图书、电影或纪录片,进一步提高学生的理解和兴趣。

3.3比较韧性科学概念:物理性质可以用来描述材料,如硬度、柔韧性、吸水性和在水中的沉浮能力。

柔韧性是指物体在受力变形后,不易折断的性质。

过程与方法:用简单测量的方法检验材料的物理性质,通过比较发现材料的不同物理特性。

选择适当的词语定性描述材料。

情感、态度、价值观:发展对物质世界的探究兴趣。

认同物理性质是可以被观察和测量的观点。

增强材料循环使用、节约资源的环境保护意识。

教学重点:比较材料的柔韧。

教学难点:比较材料柔韧的方法。

教学准备:学生:一套塑料棒、金属棒、木棒,一把尺,50克钩码3个、记录单。

教师:塑料尺、钢尺、课件教学过程:一、新课导入1、视频:小丑牛撑杆跳提问:撑杆发生了什么变化?由撑杆的变形引出韧性2、韧性概念介绍:物体受力变形后,不易折断的特点叫做韧性。

3、揭示课题:不同的材料它的韧性就不同,今天我们就来比较不同材料的韧性。

补充课题:《比较韧性》。

二.哪种材料更韧1.教师出示钢尺、塑料尺请学生猜测它们的韧性怎么样2.学生讨论用什么方法来比较它们的韧性,(提示学生材料不要弄断)3.学生交流讨论结果,教师引导实验要公平。

4教师出示实验步骤,学生完成操作并填写记录单。

5.交流实验结果。

引导学生思考:通过刚才的实验发现了什么?这三种材料谁的弯曲度比较大呢?谁的韧性更强?能给这三种材料从韧性好到韧性差的顺序排列吗?6教师用钢尺解释钢铁的韧性也不错(学具里表现不明显)7 师小结:塑料的弯曲程度最大,塑料的柔韧更好。

三.认识塑料1.举例说说生活中的塑料制品。

想一想这些物品用塑料来做有什么优点?2.学生讨论塑料的优点,完成气泡图(如不易生锈、轻、绝缘、耐腐蚀、柔韧、易燃烧重新塑形。

)课件出示图片,教师引导概括。

四.塑料的循环使用1.关于塑料你还了解些什么呢?引导学生概括塑料的缺点2师小结:塑料不易被分解,会造成严重的环境污染。

容易老化、易燃烧产生有毒气体)3.阅读科学书第53页,你又知道了什么?4.认识循环使用标志课件出示循环使用标志,,找找瓶子上是否找到了循环使用的标志?5. 师总结:塑料虽然有很多优点,但对我们的环境也造成了一定的破坏,因此尽量选用可降解的塑料制品,这样才能更好的保护我们生存的环境。

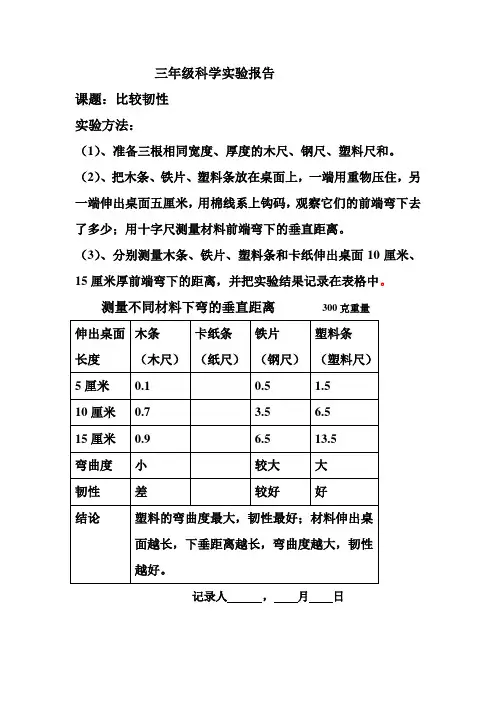

三年级科学实验报告课题:比较韧性实验方法:(1)、准备三根相同宽度、厚度的木尺、钢尺、塑料尺和。

(2)、把木条、铁片、塑料条放在桌面上,一端用重物压住,另一端伸出桌面五厘米,用棉线系上钩码,观察它们的前端弯下去了多少;用十字尺测量材料前端弯下的垂直距离。

(3)、分别测量木条、铁片、塑料条和卡纸伸出桌面10厘米、15厘米厚前端弯下的距离,并把实验结果记录在表格中。

测量不同材料下弯的垂直距离300克重量记录人,月日课题:比较吸水性实验方法;在四种不同的材料上滴一滴红水,从侧面观察它们的吸水现象,注意观察材料的吸水速度、材料浸润面的大小,材料上水滴的形状。

1、从侧面观察水滴的变化,既要观察水滴的变化,也要关注材料遇水部分的变化。

2、注意记录,可以用图画和语言相结合,来描述观察到的观察。

3、根据观察到的现象判断材料的吸水性,并按照吸水能力强弱排序。

思考:材料的吸水性可能跟什么有关?材料吸水能力的观察(木片):水滴扁、面积大,木片有一点湿,部分渗透,吸水能力较强。

(纸片):看不见水滴,纸变湿了,完全渗透,吸水速度快。

吸水能力强(金属片):水滴高、圆、不能渗透,吸水能力弱。

(塑料片):水滴高、圆、不能渗透,吸水能力弱。

课题:砖瓦和陶器、瓷器比较硬度用什么方法?标准是什么、比较韧性用什么方法?标准是什么?比较吸水性用什么方法?标准是什么?比较沉浮的方法是什么?判断标准是什么?实验方法:利用桌上的材料(砖块、瓦片、瓷器蒸发皿、地砖块)和工具(铁钉、水槽、水、滴管),用前几课学到的实验方法检测砖瓦和陶器、瓷器的硬度、韧性、是否吸水和在水中的沉浮情况,并把实验结果记录在表格中。

砖瓦、陶器、瓷器特性测试记录记录人,月日三年级科学实验报告课题:材料在水中的沉和浮请同学们对表格中记录的这些材料的沉浮情况先做一个预测,猜猜他们那些在水中是浮的,那些在水中是沉的,把预测记录在表格中。

为了简明方便,我们用向下的箭头“↓”表示“沉”;用向上的箭头“↑”表示“浮”,利用简单符号描述我们的预测结果。

三年级上科学教学反思比较韧性《比较韧性》这节课课本部署有两大内容:一是那种质料韧性好,二是明白塑料。

但是单从传授内容上看,一节课是不敷的,所以我从第一个活动的实验来将把课时分为两个课时。

下面我从一下几个方面略谈传授反思。

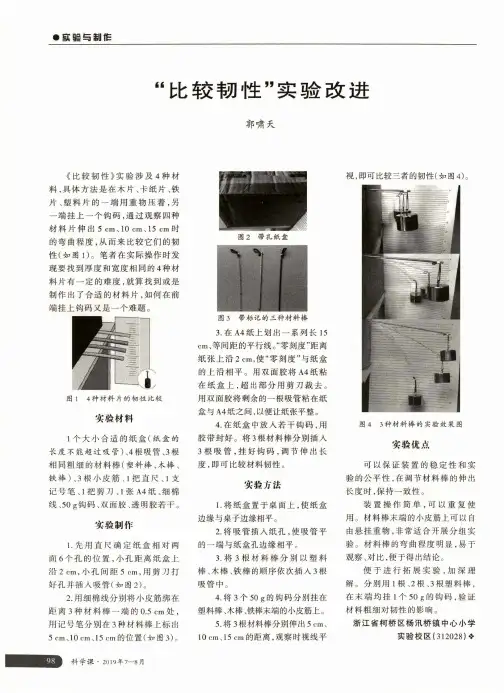

哪种质料韧性好这个活动课本上的实验室有带思虑的,原因有四点: 一是实验质料达不到要求,质料要求三根相同、厚度的木条、卡纸条、铁片和塑料条,而且边沿都要有小孔可以挂砝码。

二是书上设计的实验是把这四种质料分别伸出桌面5厘米、10厘米、15厘米,要是纵向比较就会产生这样的疑问:质料伸出得越长它的韧性就越强吗?这样的实验使学生以为质料不同点韧性不一样,事实上每一种质料的每一部分韧性都是一样的。

三是从四种质料受力后的弯曲度来比较它们韧性的巨细,学生看到铁片的弯曲度最小,就会误以为铁片的韧性很差,这就势必把学生带入到一个误区。

四是质料弯下来的程度不易丈量。

综上,我将课本的实验稍作修改,将伸出桌面的长度改成挂的砝码数,议决1个、2个、3个砝码数的横向比较来比较质料弯下去的程度,这样一改实验难度可能会简略易行一点。

从传授要领来说,这节课从一开头,就没有充分的准备好,因为这是两节课连在一起,刚上完《种质料硬》马上上比较韧性,学生简略产生学习疲乏,而且实验质料一模一样,学生不能产生兴趣,学生普遍兴趣度不高。

是我从讲堂的氛围查看到的。

第二导入的时候质料没有准备完善。

我用找两个学生上台比哪个同砚能把木条和金属尺折断。

木条简略折断,但是金属尺学生使劲也是可以将其折断的,这就要讨西席课前将质料找到而且切身做一下。

所以,这节课失败的首要因素是导入没有导好,导致全部皆输。

接下来我让学生讨论比较韧性的要领。

学生大概有以下几种要领。

要领一:扳。

将质料用手扳。

要领二:把质料放在一升引手扳使每种质料受力相同。

(这种要领好吗,可行吗?我在讲堂上给予了肯定,到底行吗,还待思考)要领三:将质料一起放在一升引重物压住,然后用手按这几种质料,看哪个弯曲程度大总的来说,学生已经抵达了目前的知识水平,最重要的还得看西席的引导。

教科版小学三年级上册科学第三单元第3课《比较韧性》教学设计教学导航【教材分析】通过前一节课的学习,学生已经知道铁、木头、塑料这三种材料的硬度,本节课研究的是这三种材料的韧性,并通过实验,比较出三种材料韧性的不同。

比较韧性,首先要让学生明白韧性是指什么,怎么比较。

所谓韧性是指物体在受力变形后,不易折断的性质。

在这一课里,可以从三种材料受力后的弯曲度来比较它们韧性的大小。

与前一课比较硬度不同的是,比较韧性,要求比较的材料要有统一的标准:也就是宽度、厚度、伸出桌面的长度以及施加的力量等要相同,而且本次实验,对三年级的学生来说,操作要求较高,因为对于三种材料的弯曲度比较要做到定量研究,如何测出比较真实的数据很难(因为三年级的学生对于比较大的毫米的读数很困难)。

在观察了几种材料的韧性之后,接下来,学生将对这些材料中韧性最强的塑料作进一步的观察研究,以获得对塑料的更广泛的认识。

本课教学内容分为三个部分:活动一:哪种材料更韧。

通过实验探究测出铁棒、木棒和塑料棒三种材料相同长度的弯曲度(即韧性),得出塑料的韧性更好。

活动二:认识塑料。

通过观察和讨论丰富和完善对塑料特性的认识。

活动三:塑料的循环使用。

认识塑料是可以循环使用的和可回收标志,增强学生节约资源、保护环境的意识。

【学情分析】韧性对于三年级学生是个初次接触的概念,他们并不是十分理解,似懂非懂,往往把韧性和强度混淆,以为材料掰不断就是韧性好,所以通过本课的学习,就是要纠正学生的错误理解。

而书本要求用实验的方法比较材料的韧性而且做到定量研究更是加大了难度,这是学生小学阶段第一次真正接触实验,更是第一次接触对比实验,因为学生无法理解对比实验的概念,因而与学生讨论如何让实验更公平更有助于对学生的理解。

要让学生说出生活中的一些塑料制品并不难,但塑料制品利用了塑料的什么特性,学生往往答不上来,所以让学生充分观察讨论,再加上老师的引导,可以使学生比较快地认识塑料的特性。

第三课比较韧性【教学目标】科学概念:物理性质可以用来描述材料,如硬度、柔韧性、吸水性和在水中的沉浮能力。

柔韧性是指物体在受力度形后,不易折断的性质。

过程与方法:用简单测量的方法检验材料的物理性质,通过比较发现材料的不同物理特性。

选择适当的词语定性描述材料。

情感、态度、价值观:发展对物质世界的探究兴趣。

认同物理性质是可以被观察和测量的观点。

增强材料循环使用,节约资源的环境保护意识。

【学情分析】本课教学的对象是三年级的学生,学生们刚接触到科学实验不久,所有如何提高学生们的兴趣和观察探究能力,是本课的重点。

他们思维活跃,好胜心强,勇于探究,在教学中,可根据学生的特点,充分调动学生求知的积极性和主动性,使他们的主体性得到发展。

把学习科学知识的主动权还给学生,让学生有充足的时间和空间自由的进行自主探究。

利用教学内容,创设情景,营造出生动活泼、轻松自由的课堂氛围。

通过创新教具,让学生在对比实验中更深刻的体会到不同材料的韧性。

【教学重点】用简单测量方法比较材料的柔韧性。

【教学难点】选择适当的词语定性描述塑料的特征。

【教学准备】学生(每小组):1.一套宽度、厚度一样的塑料尺、钢尺、木尺(每种材料的一端打一个孔)。

2.钩码若干。

3.垂直的标尺。

老师:长度、宽度、厚度一样的塑料尺、木尺各一把(长20厘米),重物。

【教学过程】一、韧性的认识1、大家请看,体操运动员可以做出许多高难度的动作,他们应具备什么样的身体条件?(身体具有一定的韧性。

)(板书:比较韧性)2、那么什么是韧性呢?(韧性是指物体在受力变形后,不易折断的性质。

)3、这位叔叔用扁担挑着担子,扁担有韧性吗?(出示两根长度、厚度和宽度一样(用纸包住)的塑料尺和木尺。

)这是两根不同材料做成的扁担(1和2),如果让你选一根,你会选哪一根?你可以上来试一试、摸一摸。

4、你为什么选择扁担2?(因为它韧性强)5、你怎么知道它韧性强?(因为它弯曲程度大)6、再次强调什么是柔韧性:我们把物体受力变形后,不易折断的特点叫做韧性。

《比较韧性》基础性教案:临海市河头镇中心校凌珍珍【教材分析】在这一课里,学生们将继前一课比较材料的硬度后,研究木头、金属和塑料三种材料的韧性,并通过实验,比较出三种材料的不同。

比较韧性,首先要让学生明白韧性是指什么,怎么比较。

所谓韧性是指物体在受力变形后,不易折断的性质。

在这一课里,可以从三种材料受力后的弯曲度来比较它们韧性的大小。

与前一课比较硬度不同的是,比较韧性,要求参加检测物体的宽度、厚度、伸出桌面的长度要相同。

而且本次实验,对三年级的学生来说,操作要求较高,需要对操作方法和步骤作细致的指导。

在观察了几种材料的韧性之后,接下来,学生将对这些材料中韧性最强的塑料作进一步的观察研究,以获得对塑料的更广泛的认识。

【学生分析】韧性对于三年级学生是个初次接触的概念,他们并不是十分理解,似懂非懂,往往把韧性和强度混淆,以为材料掰不断就是韧性好,因此引入一个环节,比较杂技演员和本班学生的韧性,加深同学们对于韧性的认识。

而书本要求用实验的方法比较材料的韧性更是加大了难度,这是学生小学阶段第一次真正接触实验,更是第一次接触对比实验,因为学生无法理解对比实验的概念,因而与学生讨论如何让实验更公平更有助于对学生的理解。

塑料制品学生接触的多,但塑料制品利用了塑料的什么性质,学生往往答不上来,引入动画增加了学习的趣味性。

至于塑料的循环使用,可回收利用,学生已经有一定的生活经验。

【教学目标】科学概念1.物理性质可以用来描述材料,如硬度、韧性、吸水性和在水中的沉浮能力。

2.韧性是指物体在受力变形后,不易折断的性质。

过程与方法1.用简单测量的方法检验材料的物理性质,通过比较发现材料的不同物理特性。

2.选择适当的词语定性描述材料。

情感、态度、价值观1.发展对物质世界的探究兴趣。

2.认同物理性质是可以被观察和测量的观点。

3.增强材料循环使用,节约资源的环境保护意识。

【重难点】用简单测量方法比较材料的韧性;选择适当的词语定性描述塑料的特征。

3.《比较韧性》教学设计教学导航【教材分析】通过前一节课的学习,学生已经知道铁、木头、塑料这三种材料的硬度,本节课研究的是这三种材料的韧性,并通过实验,比较出三种材料韧性的不同。

比较韧性,首先要让学生明白韧性是指什么,怎么比较。

所谓韧性是指物体在受力变形后,不易折断的性质。

在这一课里,可以从三种材料受力后的弯曲度来比较它们韧性的大小。

与前一课比较硬度不同的是,比较韧性,要求比较的材料要有统一的标准:也就是宽度、厚度、伸出桌面的长度以及施加的力量等要相同,而且本次实验,对三年级的学生来说,操作要求较高,因为对于三种材料的弯曲度比较要做到定量研究,如何测出比较真实的数据很难(因为三年级的学生对于比较大的毫米的读数很困难)。

在观察了几种材料的韧性之后,接下来,学生将对这些材料中韧性最强的塑料作进一步的观察研究,以获得对塑料的更广泛的认识。

本课教学内容分为三个部分:活动一:哪种材料更韧。

通过实验探究测出铁棒、木棒和塑料棒三种材料相同长度的弯曲度(即韧性),得出塑料的韧性更好。

活动二:认识塑料。

通过观察和讨论丰富和完善对塑料特性的认识。

活动三:塑料的循环使用。

认识塑料是可以循环使用的和可回收标志,增强学生节约资源、保护环境的意识。

【学情分析】韧性对于三年级学生是个初次接触的概念,他们并不是十分理解,似懂非懂,往往把韧性和强度混淆,以为材料掰不断就是韧性好,所以通过本课的学习,就是要纠正学生的错误理解。

而书本要求用实验的方法比较材料的韧性而且做到定量研究更是加大了难度,这是学生小学阶段第一次真正接触实验,更是第一次接触对比实验,因为学生无法理解对比实验的概念,因而与学生讨论如何让实验更公平更有助于对学生的理解。

要让学生说出生活中的一些塑料制品并不难,但塑料制品利用了塑料的什么特性,学生往往答不上来,所以让学生充分观察讨论,再加上老师的引导,可以使学生比较快地认识塑料的特性。

至于塑料的循环使用,可回收利用,学生已经有一定的生活经验。