第十二章第一节幼儿游戏活动心理

- 格式:ppt

- 大小:975.00 KB

- 文档页数:43

第一节儿童游戏心理概述人们很容易发现,游戏是哺乳动物的普遍存在的行为。

而人类儿童的游戏除了生物学意义外,更有丰富的人类学的、心理学的、文化学的、社会学的意义。

因此,儿童游戏受到众多学科的关注。

在心理学领域里,可以说,有多少学派就有多少游戏理论。

一、儿童游戏心理的含义尽管有关游戏的论述很多,但是,由于对游戏本质特征的理解上存在明显分歧,仍然没有形成一个被广泛接受的定义。

在我国学术界,游戏通常是指儿童运用一定的知识和语言,借助各种物品,通过身体运动和心智活动,反映并探索周围世界的一种活动。

也有学者认为,本质上,游戏是儿童能动地驾驭活动对象的主体性活动,它现实直观地表现为儿童的主动性、独立性和创造性活动。

心理学家侧重研究儿童游戏心理过程,倾向用心理学概念描述游戏特征。

诺伊曼(Neumann,1971)首次把不同的游戏现象的描述规则化为心理学概念,把游戏描述为具有各种方式和各种行为的过程。

游戏方式包括感觉运动、表达感情、口头和认知的方式;游戏运动包括探索、重复、复制和变换。

从心理学视角分析,游戏是多种心理成分参与并且以某种行为方式表现出来的复合性心理活动。

信息栏 4-4 两种主要游戏本质观游戏的生物性本质观:游戏是儿童的本能活动。

西方早期游戏理论主要受达尔文生物进化论思想的直接影响,从本能论理解游戏的本质。

德国教育家福禄培尔(F.W.A.Froebel)认为,游戏是儿童内部存在的自我活动的表现,是一种本能性的活动。

英国心理学家斯宾塞(H.Spencer)认为游戏的动力源于剩余精力的发泄或运用,并从中获得满足。

美国心理学家霍尔(G.S.Hall)则从复演论的观点出发,将游戏视为种族进化过程在个体发展历程中的延续与再现。

游戏的社会性本质观:游戏是儿童的社会性活动。

苏联心理学家和教育家从社会文化历史观理解游戏的本质。

心理学家维果茨基认为游戏是在真实的实践之外,在行动上再造某种生活现象,在这种活动中儿童凭借语言,以角色为中介,了解、学习和掌握基本的人与人的社会关系。

第十二章第一节幼儿园游戏的特点幼儿园中的游戏于园外游戏相比,在外形上有自身的特点:一、游戏时间固定园外游戏没有固定时间,随意性大,使游戏变成可有可无的活动。

而园内游戏作为教育内容的一部分被有目的、有计划的安排在一定时间内,体现游戏活动开展的计划性和时间的稳定性。

二、游戏环境的教育性托幼机构外的儿童游戏,可以随时随地开展,他们可以在家庭、游乐场、居住小区等户外场地玩游戏;游戏的内容随儿童拥有的玩具材料而定,随时会受外界的干扰而使内容发生变化。

家长提供的玩具缺乏一定的教育意图,随儿童兴趣,随家长的期望或兴趣而定,不能充分发挥玩具材料在儿童游戏中的作用;儿童对自然界的沙、石头等感兴趣,但家长往往因为安全卫生等问题而加以制止。

托幼机构的游戏环境都是经过教育者按教育目的和要求精心设计的,有符合儿童年龄特点的,丰富多样的玩具和游戏材料,有根据儿童游戏特点创设、布置的游戏场地。

游戏场地的布置和游戏材料的提供都符合安全、卫生的要求,有利于儿童健康成长,避免或减少了意外伤害事故和不安全因素的发生。

教师通过游戏环境的创设,将教育意图客体化、物质化,让儿童在与环境的相互作用中获得发展。

三、伙伴关系的稳定性现代社会的独生子女最大的缺憾就是缺少兄弟姐妹,在家里交往的对象全是成人,与成人玩的时间多,与儿童玩的时间少,造成儿童早熟,缺乏童趣;在户外儿童交往的对象带有极大的偶然性,碰到谁跟谁玩,这样就使儿童缺乏形成稳固的伙伴关系的条件,伙伴往往以小型的分散的为主,无明显的群体特征。

这些都不利于儿童社会性的发展。

因此,幼儿园游戏中,儿童结成的伙伴关系是相对稳定的,而且伙伴多,年龄相当,兴趣相同,相互交往的机会多,弥补了独生子女缺乏伙伴的缺陷社会规则,促进同伴关系的发展。

四、教育者的指导性在托幼机构以外的儿童游戏,成人也时常关注、指导儿童的游戏,但指导往往带有很大的随机性和片面性,受成人教育观、儿童观的影响较大,可能在很大程度上干扰和阻碍儿童游戏的发展。

幼儿心理学概述第一章幼儿心理学概述第一节幼儿心理学研究的对象和意义学前心理学是研究学前期(0--6、7岁)儿童心理发展规律与特点的科学。

幼儿(3-6、7岁)第二节幼儿心理发展的基本理论一、幼儿心理发展的动力1、一般认为,在幼儿主体和客体相互作用的过程中,社会和学校教育向幼儿提出的要求所引起的新的需要和原有心理水平之间的矛盾,是幼儿心理发展的内因或内部矛盾,也就是其心理发展的动力。

2、游戏是幼儿的主导活动,对幼儿来说,游戏活动就是其心理发展的最重要基础。

3、幼儿教育实践证明:在教育过程中过高或过低的要求都不利于幼儿心理的发展,只有那些高于幼儿园有水平,经过教师指导和幼儿主观努力后可以达到的要求,才是最适合的要求,才能有效地促进幼儿心理的发展。

二、遗传、环境和教育在幼儿心理发展中的作用1、遗传是心理发展的必要物质前提—遗传对幼儿心理发展的作用主要表现在通过素质影响幼儿的智力和性格的发展。

良好的素质是幼儿心理发展的优越基础,素质的缺陷是幼儿心理发展的巨大障碍。

遗传因素不仅影响幼儿的智力和特殊能力的发展,而且还影响幼儿性格的发展。

2、环境在一定条件下对幼儿心理发展起决定性作用—社会生活环境和教育制约着幼儿心理发展的内容、方向和水平。

(决定作用)3、教育是幼儿心理发展的重要条件,对幼儿心理发展起主导作用—社会生活条件在幼儿心理发展中的决定作用,通常是通过教育来实现的。

原因: a、教育是一种有目的、有计划、有系统的对幼儿施加影响的过程。

b、教育可以根据个体差异因材施教,因此更能充分地发挥遗传和环境中的有利因素,克服其他不利因素,促使幼儿此能力更好地发展。

C、幼儿进入幼儿园后,大部分时间在集体中接受教育。

三、儿童心理发展的年龄阶段性1、儿童心理年龄特征在一定社会和教育条件下,在儿童发展的不同年龄阶段中所形成的一般的、典型的、本质的心理特征。

年龄阶段的时间有长有短,各个阶段间既是互相连续的,又是有区别的。

2、儿童年龄特征的稳定性和可变性理由:随着各种条件的不同,儿童年龄特征在一定范围或程度内可以发生变化,但这些变化又是有限制的。

儿童游戏活动的心理学理论(一)儿童思维能力、认知能力的发展与游戏活动儿童思维是在作为个体的儿童与其感知觉到的周围事物的交互活动中产生和发展起来的。

儿童日益提升着的活动水平(生理的、认知的和社会心理的)及其整合能力进步,构成了儿童思维发展的现实基础。

儿童思维发展的基本特征是其自身演进中的连续过渡性。

这具体表现为:(1)当婴儿由依赖性生理活动转变为独立性生理活动之后,便开始了由无条件反射向初级条件反射的过渡。

作为条件反射中间环节的神经通路,即暂时神经联系是在大脑皮层上接通的。

“儿童的最初暂时神经联系的建立,就是他们心理现象的发生,这标志着作为个体的心理、思维、意识的最原始的状态。

”①这种以条件反射方式建立起来的思维原始状态,就是皮亚杰所谓的“感觉动作思维”。

尽管条件反射机能活动的意识性很低,但它却是思维产生的前提条件。

在感觉动作思维阶段,儿童不仅感觉到事物,而且发展为从整体上知觉到事物,即儿童在事物主要特征不变时,总可能把对象知觉为同一事物。

这种知觉常性为儿童头脑中形成形象、表象提供了条件,而感知觉通过知觉常性内化为表象,则形成了思维的感性基础。

(2)当幼儿由丰富的感知觉内化为表象的同时,便开始了由感觉动作思维向具体形象思维的过渡。

这种过渡是同儿童感知觉机能的进一步发展和知识经验的相对贫乏相联系的。

幼儿在感性活动基础上,已能把事物的形象、信号稳定地贮存在头脑中,对事物外部联系和关系进行联想性“思考”。

这种对对象形象的简单联想和最初的认知间接性,是儿童创造性思维萌生的一个重要标志。

(3)当儿童的语言及其功能获得表现时,儿童思维也就获得了自己的物质外壳和工具,因而也揭开了从具体形象思维向初步逻辑思维过渡的序幕。

儿童语言的产生和发展成为儿童活动质里提升的巨大力t,因而也成为儿童思维的间接性、概括性和对自我行动的调节性发展的有力杠杆。

儿童思维的这一次过渡性发展,也明显地改变着言语与行动的关系,行动的目的性和计划性大大地增强了,思维的创造性因素也跟着增加了。

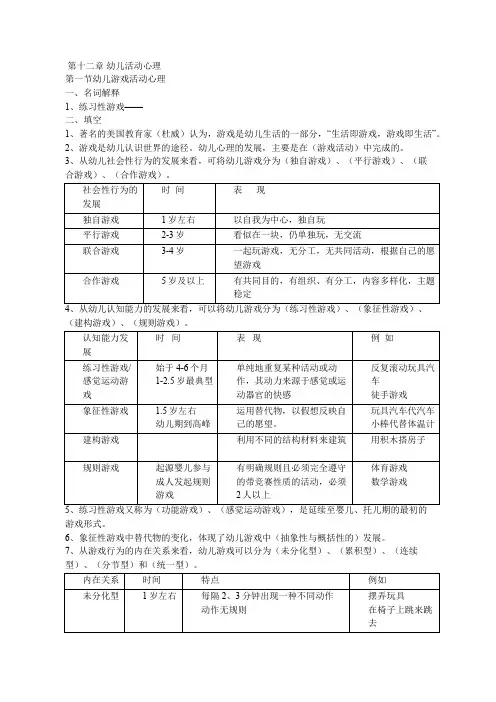

第十二章幼儿活动心理第一节幼儿游戏活动心理一、名词解释1、练习性游戏——二、填空1、著名的美国教育家(杜威)认为,游戏是幼儿生活的一部分,“生活即游戏,游戏即生活”。

2、游戏是幼儿认识世界的途径。

幼儿心理的发展,主要是在(游戏活动)中完成的。

3、从幼儿社会性行为的发展来看,可将幼儿游戏分为(独自游戏)、(平行游戏)、(联合游戏)、(合作游戏)。

(建构游戏)、(规则游戏)。

游戏形式。

6、象征性游戏中替代物的变化,体现了幼儿游戏中(抽象性与概括性的)发展。

7、从游戏行为的内在关系来看,幼儿游戏可以分为(未分化型)、(累积型)、(连续型)、(分节型)和(统一型)。

而解决这种矛盾的最好形式是(游戏)。

9、幼儿的社会性行为包括(自我认识)、(认识别人)、(与人建立关系)等。

三、判断1、幼儿由个人独自游戏发展至合作游戏所经历的时间长短不一;后一阶段的游戏水平中包含着前一阶段的游戏水平,并在某一个时间仍然表现出前一个阶段的游戏水平,这是正常现象。

2、美国心理学家研究表明,儿童独自象征性游戏的发展趋势为“U”形(5岁处于低谷,4岁和6岁高于5岁);儿童集体象征性游戏的发展呈“n”形(5岁高峰,6岁次高,4、7岁较低)3、儿童游戏从一个阶段向另一个阶段演化,先前的游戏形式不是被抛弃而是被包含了。

前一阶段孕育、准备了后一阶段,而后一阶段中又有前一阶段的成分。

4、儿童游戏的发展与儿童的生理、心理的发展是同步的,两者相辅相成,互相促进。

四、问答1、简述幼儿象征性游戏中“替代物”的变化特点。

象征性游戏中替代物的变化,体现了幼儿游戏中抽象性与概括性的发展,表现出以下特点:(1)最初,幼儿使用与实务相似的替代物;(2)中班时,幼儿使用与实物相似性较低的替代物;(3)幼儿晚期,开始脱离实物,完全凭借想象以语言或动作来代替物品。

2、简述幼儿游戏的性别差异。

(1)从玩具上看,男孩偏好交通工具、积木、建构性玩具;女孩偏好人物或动物模型、家具。

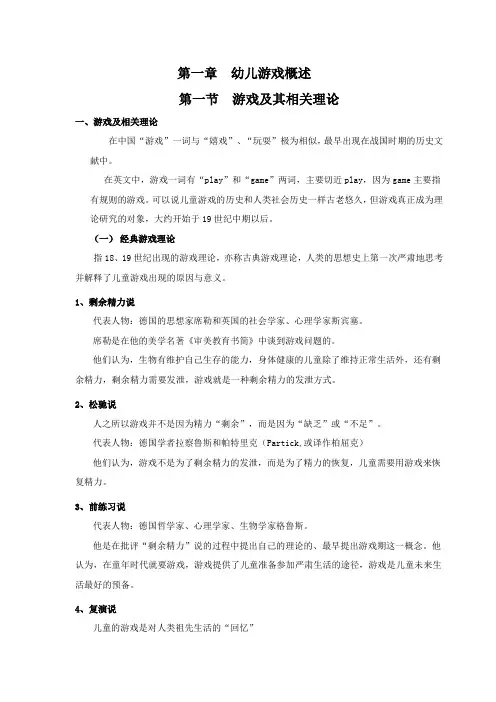

第一章幼儿游戏概述第一节游戏及其相关理论一、游戏及相关理论在中国“游戏”一词与“嬉戏”、“玩耍”极为相似,最早出现在战国时期的历史文献中。

在英文中,游戏一词有“play”和“game”两词,主要切近play,因为game主要指有规则的游戏。

可以说儿童游戏的历史和人类社会历史一样古老悠久,但游戏真正成为理论研究的对象,大约开始于19世纪中期以后。

(一)经典游戏理论指18、19世纪出现的游戏理论,亦称古典游戏理论,人类的思想史上第一次严肃地思考并解释了儿童游戏出现的原因与意义。

1、剩余精力说代表人物:德国的思想家席勒和英国的社会学家、心理学家斯宾塞。

席勒是在他的美学名著《审美教育书简》中谈到游戏问题的。

他们认为,生物有维护自己生存的能力,身体健康的儿童除了维持正常生活外,还有剩余精力,剩余精力需要发泄,游戏就是一种剩余精力的发泄方式。

2、松驰说人之所以游戏并不是因为精力“剩余”,而是因为“缺乏”或“不足”。

代表人物:德国学者拉察鲁斯和帕特里克(Partick,或译作柏屈克)他们认为,游戏不是为了剩余精力的发泄,而是为了精力的恢复,儿童需要用游戏来恢复精力。

3、前练习说代表人物:德国哲学家、心理学家、生物学家格鲁斯。

他是在批评“剩余精力”说的过程中提出自己的理论的、最早提出游戏期这一概念。

他认为,在童年时代就要游戏,游戏提供了儿童准备参加严肃生活的途径,游戏是儿童未来生活最好的预备。

4、复演说儿童的游戏是对人类祖先生活的“回忆”代表人物:美国的心理学家霍尔他认为,游戏重演了人类进化的过程,重现了人类进化过程中祖先的动作和活动,游戏是人类遗传活动的表现。

小结:贡献:1、在人类思想史上第一次严肃地思考并解释了儿童游戏的原因与意义;2、从儿童生活的不同侧面对儿童游戏的原因与意义进行解释;3、从人的一般本性和共性角度对儿童游戏的原因与意义进行解释。

局限性:1、受生物进化论的影响从本能的生物性角度解释游戏2、以工作作为游戏的对立面解释游戏3、主要是主观思辨的产物,缺乏科学的实验基础(二)精神分析学派游戏理论发泄论(或补偿论)•人格构成学说:本我,受唯乐原则支配;超我,受道德原则支配;自我受现实原则的支配。

《幼儿心理学》教学大纲一、课程目标课程简介:《幼儿心理学》课程是一门面向学前教育专业专科及本科学生的专业必修课程。

本课程主要阐述幼儿心理发展的基本规律和各年龄阶段儿童心理发展的特征,着重介绍各年龄儿童心理的整个面貌,揭示儿童心理发展的内部矛盾及其在各个发展阶段的不同表现。

主要教学任务是通过本门课程的学习,使学生了解幼儿发展心理学的研究对象、任务、内容和方法。

为学前教育专业学生学习其他学科奠定坚实的心理学理论基础,同时为学生将来解决学前教育工作中的实际问题提供帮助。

课程目标1:掌握幼儿心理学的基础知识(如幼儿心理发展趋势、思维发展的特点等)和基本理论(如各心理学流派的儿童心理发展理论等),对基本知识和基本理论进行记忆、描述、解释。

(支撑毕业要求3)课程目标2:掌握幼儿的心理发展规律,并按其进行教学设计、教学评价;能够了解影响幼儿心理发展的因素和基本规律,学会创设有效教学基本技能。

通过课下自学养成自主学习能力,通过课堂听课、小组讨论、完成课下任务等形式培养反思能力,能够通过小组成果报告等培养交合作能力(支撑毕业要求2)课程目标3:在《幼儿心理学》课程教学中,注重师德师风教育,突出课堂育德、典型树德、规则立德;引导学生树立学为人师、行为世范的职业理想,培养学生传道情怀、授业底蕴、解惑能力;尊重幼儿的人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,自觉以德立身、以德立学、以德施教,立德树人。

(支撑毕业要求6)二、课程目标与毕业要求的对应关系三、教学内容、重难点和课时安排第一部分幼儿心理学总论(绪论、第一章)教学重点:心理的实质教学难点:幼儿心理发展的特征实验/实习/实训项目:无教学学时:理论6学时;实验/实习/实训0学时教学目标和要求:掌握幼儿心理学的研究对象和方法,理解心理的实质及幼儿心理发展的特征。

课程思政目标:引导学生明确马克思主义唯物辩证法是幼儿心理学研究遵循的最高指导原则。

同时,在幼儿心理学研究的基本原则中特别强调教育性原则,即遵守最基本的教师职业道德,所有的有关幼儿心理发展的研究都不能损伤幼儿的身心发展。

1.幼儿期儿童的各种心理现象开始表现齐全,儿童心理的各个方面已经形成了比较完整的系统,开始形成一个完整的主观世界。

2.心理活动独特性形成,儿童间的个别差异日益明显,并逐渐趋稳定3.心理活动的积极能动性开始形成。

社会性发展也称儿童的社会化。

是指儿童从自然人,逐渐掌握社会行为规范与社会行为技能,成长为一个社会人,逐渐步入社会的过程。

它是在个体与社会群体、儿童集体以及同伴的相互作用、相互影响的过程中实现的。

对儿童的发展有着重要的意义。

具体表现在以下两个方面:1.社会性发展是儿童健全发展的重要组成部分。

2.社会性发展是儿童未来发展的重要基础。

1.人际关系的建立社会性的核心内容就是人际关系2.性别行为的发展3.亲社会行为的发展亲社会行为的发展是幼儿道德发展的核心问题4.攻击性行为的发展幼儿攻击性行为是一种以伤害他人或他物为目的的行为,是一种不受欢迎但却经常发生的行为。

攻击性行为最大的特点是其目的性。

特点是:1.幼儿攻击性行为频繁,主要表现为为了玩具和其他物品而争吵、打架,行为更多是直接争夺或破坏玩具或物品。

2.幼儿更多依靠身体上的攻击,而不是言语的攻击。

3.有从工具性攻击向敌意性工具转化的趋势。

4.幼儿的攻击性行为为存在明显的性别差异:幼儿园男孩不女孩更多地怂恿和卷入攻击性事件。

幼儿攻击性行为分为:反映型攻击性行为和主动型攻击性行为。

影响幼儿攻击性行为的因素有以下几点:1.父母的惩罚惩罚对非攻击型儿童能抑制攻击,对攻击型儿童则加重攻击性行为。

2.榜样电视上的攻击性榜样会增加儿童以后的攻击性行为,暴力还能影响儿童的态度。

3.强化孩子出现攻击性行为时,听之任之就定于对侵犯行为的强化。

4.挫折攻击性行为产生的直接原因主要是挫折。

男女双性化,指一个人同时具有男性和女性的心理特征。

他们的特征是:有自信心、事业成功、愿意为家庭和自己的信念奋斗(男性特征);温和、文雅、兼顾家庭和事业(女性特征)。

这种双性化理论强调,应该从儿童早期就开始进行无性别歧视的儿童教育,而不过分强调性别差异。

幼小衔接安全健康教案第一章:认识安全一、教学目标1. 让幼儿了解基本的安全知识。

2. 培养幼儿自我保护意识。

3. 提高幼儿遇到危险时的应变能力。

二、教学内容1. 日常生活安全:交通安全、家庭安全、防火安全等。

2. 自然灾害安全:地震、洪水、台风等。

3. 意外伤害处理:摔伤、烫伤、中毒等。

三、教学方法1. 图片展示:通过图片让幼儿认识各种安全标志。

2. 情景模拟:设置生活情境,让幼儿学会应对危险。

3. 游戏互动:设计安全知识游戏,巩固学习内容。

四、教学活动1. 观看安全教育动画片。

2. 讨论如何保护自己。

3. 开展安全知识竞赛。

五、作业与评价1. 家长协助幼儿完成安全知识手册。

2. 定期进行安全演练,检验幼儿掌握程度。

第二章:健康生活2. 提高幼儿的健康素养。

3. 增强幼儿的身心健康。

二、教学内容1. 饮食健康:合理膳食、食品安全。

2. 运动健康:体育锻炼、运动损伤预防。

3. 心理健康:情绪管理、人际交往。

三、教学方法1. 讲解与示范:教师讲解健康知识,示范健康行为。

2. 互动讨论:引导幼儿分享健康经验。

3. 实践活动:让幼儿亲身体验健康生活。

四、教学活动1. 学习健康饮食歌。

2. 开展食品安全小游戏。

3. 进行心理健康教育活动。

五、作业与评价2. 定期进行健康检查,关注幼儿身体状况。

第三章:自我保护一、教学目标1. 培养幼儿自我保护意识。

2. 教授幼儿自我保护方法。

3. 提高幼儿遇到危险时的应变能力。

1. 交通安全:遵守交通规则、安全出行。

2. 家庭安全:电器安全、防溺水等。

3. 校园安全:遵守校园规定、预防校园暴力。

三、教学方法1. 情景模拟:设置生活情境,让幼儿学会应对危险。

2. 讲解与示范:教师讲解保护方法,示范正确行为。

3. 互动讨论:引导幼儿分享保护经验。

四、教学活动1. 观看交通安全宣传片。

2. 学习家庭安全歌。

3. 进行校园安全知识竞赛。

五、作业与评价1. 家长协助幼儿制定安全计划。

幼儿活动游戏教案大全第一章:认识游戏1.1 游戏的概念与意义解释游戏的概念探讨游戏在幼儿发展中的重要性1.2 幼儿游戏的特点描述幼儿游戏的特点,如创造性、假想性、合作性等1.3 游戏与学习的关系探讨游戏与幼儿学习的联系,说明游戏对幼儿认知、情感、社交等能力的促进作用第二章:游戏环境创设2.1 游戏环境的重要性阐述游戏环境对幼儿游戏的影响,包括安全、舒适、丰富等方面2.2 游戏环境的创设方法提供具体的方法和步骤,指导教师如何创设适合幼儿的游戏环境,如布置空间、提供材料等2.3 游戏环境评估与调整介绍如何评估游戏环境的适宜性,并根据幼儿的需求和反应进行调整第三章:游戏引导与支持3.1 教师在游戏中的角色讨论教师在游戏中的角色和职责,如观察者、引导者、参与者等3.2 游戏引导技巧介绍有效的游戏引导技巧,如提问、示范、提供建议等,以促进幼儿的游戏体验和发展3.3 游戏支持与鼓励阐述如何通过鼓励和肯定来支持幼儿的游戏活动,建立自信心和自主性第四章:游戏中的数学概念4.1 游戏与数学的关系探讨游戏在幼儿数学学习中的作用,如通过游戏引入数学概念和技能4.2 数学游戏的设计与实施提供具体的设计和实施数学游戏的方法,如数数游戏、形状分类游戏等4.3 数学游戏的评估与反馈第五章:游戏中的语言发展5.1 游戏与语言的关系阐述游戏在幼儿语言发展中的重要性,如通过游戏促进幼儿的表达、倾听和交流能力5.2 语言游戏的设计与实施提供具体的设计和实施语言游戏的方法,如角色扮演游戏、故事接龙游戏等5.3 语言游戏的评估与反馈第六章:游戏中的社交技能培养6.1 游戏与社交技能的关系解释游戏在幼儿社交技能发展中的作用,如合作、分享、协商等6.2 社交技能游戏的设计与实施提供具体的设计和实施社交技能游戏的方法,如合作拼图游戏、角色扮演游戏等6.3 社交技能游戏的评估与反馈第七章:游戏中的创造力培养7.1 游戏与创造力的关系探讨游戏在幼儿创造力发展中的重要性,如通过游戏激发幼儿的想象力和创造力7.2 创造力游戏的设计与实施提供具体的设计和实施创造力游戏的方法,如假想游戏、艺术创作游戏等7.3 创造力游戏的评估与反馈第八章:游戏中的情感管理8.1 游戏与情感管理的关系解释游戏在幼儿情感管理中的作用,如通过游戏帮助幼儿表达和调节情感8.2 情感管理游戏的设计与实施提供具体的设计和实施情感管理游戏的方法,如情感角色扮演游戏、情绪表达游戏等8.3 情感管理游戏的评估与反馈第九章:游戏中的科学探索9.1 游戏与科学探索的关系阐述游戏在幼儿科学探索中的作用,如通过游戏引入科学概念和探索技能9.2 科学探索游戏的设计与实施提供具体的设计和实施科学探索游戏的方法,如自然观察游戏、实验探索游戏等9.3 科学探索游戏的评估与反馈第十章:游戏中的综合能力培养10.1 游戏与综合能力的关系解释游戏在幼儿综合能力培养中的重要性,如通过游戏促进幼儿的认知、情感、社交等能力的全面发展10.2 综合能力游戏的设计与实施提供具体的设计和实施综合能力游戏的方法,如主题探索游戏、问题解决游戏等10.3 综合能力游戏的评估与反馈第十一章:游戏中的音乐与节奏感培养11.1 游戏与音乐的关系探讨游戏在幼儿音乐与节奏感培养中的作用,如通过游戏引入音乐概念和节奏感11.2 音乐与节奏感游戏的设计与实施提供具体的设计和实施音乐与节奏感游戏的方法,如音乐伴随舞蹈游戏、打击乐器游戏等11.3 音乐与节奏感游戏的评估与反馈第十二章:游戏中的身体健康与发展12.1 游戏与身体健康的关系解释游戏在幼儿身体健康与发展中的重要性,如通过游戏促进幼儿的运动能力和身体协调性12.2 身体健康游戏的设计与实施提供具体的设计和实施身体健康游戏的方法,如户外运动游戏、身体协调游戏等12.3 身体健康游戏的评估与反馈第十三章:游戏中的环境保护教育13.1 游戏与环境教育的概念与意义解释游戏在幼儿环境保护教育中的作用,如通过游戏引入环境保护的概念和意识13.2 环境保护游戏的设计与实施提供具体的设计和实施环境保护游戏的方法,如模拟自然环境游戏、垃圾分类游戏等13.3 环境保护游戏的评估与反馈第十四章:游戏中的文化多样性认知14.1 游戏与文化多样性的关系探讨游戏在幼儿文化多样性认知中的作用,如通过游戏引入不同文化背景和习俗的认识14.2 文化多样性游戏的设计与实施提供具体的设计和实施文化多样性游戏的方法,如角色扮演游戏、传统节日游戏等14.3 文化多样性游戏的评估与反馈第十五章:游戏中的家园合作15.1 家园合作在游戏中的重要性阐述家园合作在幼儿游戏活动中的重要性,如家长参与游戏活动、共同制定游戏计划等15.2 家园合作游戏的设计与实施提供具体的设计和实施家园合作游戏的方法,如家庭游戏活动、家长工作坊等15.3 家园合作游戏的评估与反馈重点和难点解析游戏在幼儿发展中的重要性幼儿游戏的特点游戏与学习的关系游戏环境的重要性及创设方法游戏引导与支持的方法游戏中的数学概念、语言发展、社交技能培养、情感管理、科学探索、综合能力培养游戏中的音乐与节奏感培养、身体健康与发展、环境保护教育、文化多样性认知家园合作在游戏中的重要性及设计与实施方法。