建国初期经济的恢复与发展(1949---19560)

- 格式:ppt

- 大小:5.89 MB

- 文档页数:59

中国建国时期的经济发展中国建国的时期,也就是指1949年10月1日中华人民共和国成立后的一段时间。

这个时期,中国经历了经济建设的初期阶段,面临着许多挑战和困难,但也取得了一些重要的成绩。

本文将探讨中国建国时期的经济发展,并分析其影响和意义。

一、经济重建和社会主义改造在建国初期,中国的经济基础相对薄弱,许多城市和农村的基础设施和生产能力都严重受损。

新中国政府面临的首要任务是进行经济重建和社会主义改造。

为了达到这个目标,中国采取了一系列的经济政策和措施。

首先,中国推行了土地改革和农村合作化运动,使农村的生产力得到提高。

这使得农民有了更多的土地和劳动力,为农村经济的发展奠定了基础。

其次,中国进行了国有企业的全面改造和发展。

大规模的国有化运动使得许多私人企业转变为国有企业,并通过国家计划来管理和调控经济。

这为中国经济的集中和发展提供了坚实的基础。

再次,中国实行了对外贸易和国际合作的开放政策。

通过与苏联和其他社会主义国家的贸易合作,中国得以获得外部资源和技术支持,促进了经济的发展和现代化建设。

二、重点发展工业和农业在经济发展的过程中,中国政府把重点放在了工业和农业的发展上。

在工业方面,中国通过建设大型国有企业和重点产业,如钢铁、煤炭、化工等,快速发展工业生产。

这些举措极大地提高了中国的工业生产能力,为国家经济的发展奠定了基础。

在农业方面,中国重视农村经济的发展,并采取了一系列的政策来提高农业生产水平。

如实行农田水利建设、农业机械化、推广高产种植等措施,以增加粮食和农副产品的产量,满足国内市场的需求。

三、解放思想,推行改革开放中国建国时期的经济发展不仅仅局限于计划经济模式,也存在着一些问题和困扰。

为了推动经济的进一步发展,中国政府在改革开放的大背景下,推行了一系列的经济改革措施。

首先,中国解放了思想,开展了以大庙之歌为标志的反对「共同体意识」的运动,并敦促人们积极发展生产力,追求经济发展和社会进步。

其次,中国推出了一系列的开放政策,吸引外资和技术进入中国。

新中国成立后经济发展历程新中国成立于1949年10月1日,从此开启了全新的发展历程。

经济建设一直是中国共产党始终关注的重要领域之一,中国的经济发展经历了多个阶段。

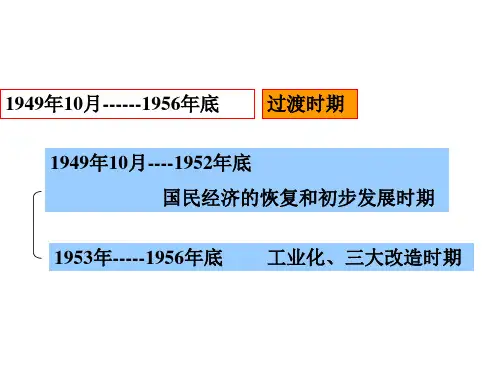

第一阶段:初步恢复和重建(1949年-1952年)新中国成立后,面临着广泛的经济问题,例如国内战争的影响和经济基础的严重破坏。

为了应对这些问题,中国政府采取了一系列政策,包括土地改革、国营企业的建立和农业合作化。

这些政策为恢复和重建经济奠定了良好的基础。

第二阶段:实行社会主义改造(1953年-1957年)社会主义改造是新中国的一项核心任务。

在这一阶段,中国的经济发展重点放在了国有企业和农村集体经济的发展上。

政府实行了生产资料的全面公有制,并进行了一系列的国家和地方政府的合并和整顿。

这一阶段的目标是确保国家的经济独立和自给自足。

第三阶段:大跃进和人民公社(1958年-1961年)大跃进是一个极为重要而也具有争议性的时期。

在这一阶段,中国政府推动了农村人民公社的建立,旨在加速农业现代化和提高农民的生活水平。

然而,由于过分激进和行政措施不当,这一政策导致了一系列的经济问题,包括粮食产量的大幅减少和人为制造的饥荒。

第四阶段:文化大革命(1966年-1976年)文化大革命是中国历史上一个极为动荡和混乱的时期。

在这一阶段,政府的重心从经济发展转移到了政治意识形态的斗争上。

经济建设几乎停滞不前,国家陷入了混乱和动荡。

第五阶段:改革开放(1978年至今)改革开放是中国历史上最重要的阶段之一。

自1978年以来,中国政府采取了一系列的经济改革措施,并开始引入市场经济原则。

这些改革的目的是推动经济的现代化和提高人民的生活水平。

其中一些重要的改革措施包括农村的家庭联产承包责任制、城市的工业和企业的市场化改革以及外商投资的放松等。

这些政策和措施使得中国的经济在过去几十年里取得了惊人的发展成就。

今天,中国已经成为世界第二大经济体,并在许多领域取得了突破性的发展。

从农业到工业,从服务业到高新技术领域,中国的经济都取得了长足的进步。

新中国经济发展历程新中国经济发展历程1949年中华人民共和国成立之初,国家经济处于一片破败之中。

经历了多年的战争和内乱,国民经济基础被严重破坏,生产力水平极低,人民生活水平极度落后。

同时面临着外部封锁和压力,新中国面临着重重困难和挑战。

在毛泽东思想的引领下,中国经济在探索和实践中逐渐发展壮大,开启了中国经济从传统农业经济向现代工业化经济转型的新时代。

从1949年到1957年,中国经济主要通过计划经济的方式进行发展。

政府开展大规模的国家建设,重点发展工业生产,发挥国营企业的作用,加强农业基础建设。

1956年,国家颁布了第一个五年计划,旨在推动经济发展,带动国家工业和农业生产的快速增长。

重点投资发展轻工业和重工业,加快国家工业化进程,为实现农业现代化打下基础。

同时在30年代的张八十方案基础上推进农田水利建设,引导农业生产技术革命,农业生产水平也得到明显提高。

1958年到1961年期间,中国开始了大跃进运动,组织大规模的人民公社,试图通过超越国外发达国家的方式来推动经济增长。

然而,由于管理及时性等问题,导致了一系列的负面严重影响,如粮食生产下降,大虾荒等,给国家的社会经济发展带来了极大的影响。

1960年代初期,经济形势出现严重危机,国家财政陷入困境,甚至出现过倒闭风险。

不过,在政府的有力干预下,国家逐渐从危机中恢复,并逐步找到了新的经济发展方向。

1978年,中国进入改革开放时期,开始开展市场经济改革,放弃了原有的计划经济模式,推行了市场化改革、开展外向型经济活动。

这为中国经济发展带来了新的途径,经济发展迎来了新气象。

在这个时期,中国实行了外向型经济战略,吸引外资、引进新技术,开展国外市场的合作与贸易,拓展国内市场。

如此一来,中国经济逐步融入了世界经济体系,加速了经济高速增长的进程,带动了农业、工业和服务业等多个领域的快速发展。

21世纪初期,随着中国成为世界第二大经济体,在世界经济大环境下保持高速增长,成为全球瞩目的焦点。

中国建国以来的经济史中国建国以来的经济史:一、经济恢复时期(1949~1952)。

这段时期主要是恢复长期战乱对经济的破坏。

这段时间鼓励资本主义工商业发展;同时进行土地改革,实际上承认农民土地私有等等。

这段时期为新中国的经济建设打下最初的基础。

二、1953年~1958年,这段时期主要是一五计划。

一五计划分为两大部分,其一,在生产力角度上,优先发展重工业。

这就增强了基础工业的实力;其二,在生产关系角度上,实行三大改造:对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造,奠定了社会主义制度。

比如对资本主义工商业实行公私合营之类的。

三、严重失误时期(1958~1976),这段时期分为三部分。

第一部分是“大跃进”和“人民公社化运动”时期,大跃进,大办工业、农业,在生产力上急于求成,人民公社化运动,大搞平均主义,在生产关系上急于过度,结果导致了三年经济困难。

第三部分是文革时期,第二部分是介于一三两部分之间的一部分,这段时期中央采取了一些政策,调整大跃进和人民公社化运动政策之不合理之处,取得了一些成就。

四、改革开放时期(改革+开放)。

其一,进行经济体制改革。

这分为两个阶段,第一阶段,实行农村、城市经济体制改革,调动了基层(如农民、企业)的积极性,第二阶段,建立了社会主义市场经济体制。

其二,进行对外开放。

比如从经济特区、到沿海开放城市、开放区、开放浦东之类的,这有利于引进外资+外国先进的生产技术和管理经验。

扩展资料新中国六十年经济发展的历史经验及其启示新中国的成立承担着双重的历史任务:一、尽快地使我国从半殖民地半封建状态中摆脱出来,结束旧中国四分五裂、连年战乱的局面,使我国变为独立统一和强盛的国家;二、改变所面临的整个国家一穷二白、国力衰退、积贫积弱的面貌,迅速发展生产,建立独立和完整的工业体系和国民经济体系,建成为强大和富裕的社会主义国家,不断增强综合国力和提高人民生活水平。

上述任务有的在前三十年已经完成,有的在改革开放三十年中取得巨大成效。

新中国成立后经济发展历程新中国成立于1949年,这标志着中国经济发展进入了一个新的时代。

经过多年的努力,中国在经济发展方面取得了巨大的成就。

在这篇文章中,我们将回顾新中国成立后的经济发展历程。

1949年,新中国成立之初,中国面临着严峻的经济困境。

多年的战争和内战使中国的工业基础几乎完全被摧毁,农业生产也严重受到破坏。

为了重建经济,中国政府采取了一系列的经济改革措施。

新中国成立后的第一个五年计划从1953年开始实施。

这个计划主要集中于恢复和发展工业生产。

通过国有企业的建立和发展,新中国迅速恢复了失去的工业基础。

在这个时期,中国建设了大量的工厂和企业,增加了工业产值,提高了工业品质。

随着经济的发展,人民生活水平也逐渐提高。

政府实施了一系列的农村改革政策,鼓励农民提高生产力。

农田水利建设和农业技术进步使中国的粮食产量大幅增加。

人民开始逐渐摆脱了经济困境,生活水平得到了显著改善。

在70年代,中国进一步推进了经济改革。

改革开放政策的实施为中国经济的快速发展奠定了基础。

这一时期,中国开始引进外资和技术,开展对外贸易,加强与其他国家的合作。

通过放宽对市场经济的限制,中国吸引了更多的投资和资源。

1980年代末,中国进一步深化了经济改革,实施了去农村包围城市,逐步扩大内需的政策。

这一政策推动了城市化和工业化的快速发展,加快了城市与农村之间的发展差距。

中国的经济增长率持续增加,国内生产总值快速增长。

进入21世纪,中国继续坚持推动经济发展。

政府实施了一系列的产业政策,鼓励发展高新技术产业和服务业。

中国的互联网、电子商务和金融科技行业取得了巨大的发展。

今天,中国已成为世界第二大经济体。

中国的经济发展历程取得了长足的进步,人民生活水平不断提高。

中国的对外贸易额也迅速增加,成为全球贸易重要的参与者和推动者。

然而,中国的经济发展也面临着一些挑战。

资源和环境压力不断增加,人口老龄化等问题也对经济发展带来了一定的压力。

中国政府采取了一系列的措施来应对这些挑战,包括推动绿色发展、加强环境保护和推进人口控制等。

新中国成立后经济发展历程新中国于1949年10月1日宣告成立,这标志着自那时起中国进入了社会主义建设新时期。

在这个时期,中国的经济发展经历了多次起伏,并逐步取得了显著的成就。

以下是新中国成立后的经济发展历程的概述。

第一阶段:战后恢复和重建(1949-1952年)新中国成立后,面临着废墟满目、物资匮乏的严峻局面。

中国政府采取了一系列重要措施,包括土地、国有化和农业合作化运动等,以恢复和重建战争破坏的经济。

在这个阶段,中国政府致力于恢复农业生产、重建基础设施和复兴国家工业。

第二阶段:第一个五年计划(1953-1957年)在第一个五年计划期间,中国的经济发展迅速恢复和增长。

政府采取了一系列措施,包括农业合作化、国有化和重点工业发展等,以推动全国性的经济建设。

这个时期出现了大规模的农田水利建设和工业化进程加速。

第三阶段:大跃进时期(1958-1962年)大跃进是在农业和工业领域进行大规模集中化和集体化的一次经济和社会实验。

然而,由于计划不合理和过度集中的政策措施,这一时期的发展出现了严重的问题,导致了农业和工业生产水平的下降,以及数百万人的饥饿和死亡。

第四阶段:文化大革命时期(1966-1976年)在文化大革命时期,中国经历了一系列政治、经济和社会的混乱。

大规模的社会运动和政治斗争导致了生产力的严重浪费和破坏,对经济有害的影响持续了将近十年的时间。

第五阶段:开放和现代化建设(1978年至今)开放政策的实施从1978年开始,中国经济进入了新的阶段。

这个阶段,中国政府推出了一系列具有积极效应的经济政策,并开放了经济对外合作和贸易。

这些政策包括农村土地承包制度、国有企业、对外开放和区域经济政策等。

这些举措使得中国经济得以蓬勃发展,成为全球经济的重要力量。

经济和开放政策还带来了中国城市化进程的加速和社会结构的改变。

开放以来,中国经济发展取得了巨大的成就。

中国已成为世界第二大经济体,并实现了数以亿计人口的脱贫。

中国的制造业向全球输出,技术创新能力不断提高,资本与技术吸收也不断增加。

《1949到1976经济发展叙述》一、背景1949年至1976年间,我国经历了许多重大的政治、经济和社会变革,这一时期被称为我国新我国成立后到结束的时期。

在这段时间里,我国经济发展经历了不同阶段和变化,这些变化对我国今日的发展产生了深远的影响。

二、初期经济重建(1949-1956)1949年中华人民共和国成立后,我国经济遭受了严重的战争破坏和国民经济崩溃,国家面临了诸多挑战。

在这一时期,我国政府制定了一系列重建和发展经济的政策,例如“一五”计划,重点发展工业和农业生产,以实现国家经济的快速恢复。

此时期,我国尝试建立起自己的社会主义工业体系,并从根本上改变了我国经济结构。

三、经济建设先行(1957-1976)在1957年至1976年间,我国经济发展进入了一个新的阶段。

国家开始实施“”计划,重点发展重型工业,以加快国家工业化的进程。

农业也得到了极大的改善和发展,通过合作化、等措施,农民生产积极性得到了充分调动。

然而,由于计划的过度激进和失误,导致了一系列的经济问题,使得我国经济陷入了危机之中。

四、改革开放的崛起(1976年)1976年后,我国进入了改革开放的新时期。

推动了一系列的经济改革措施,包括农村改革、城市企业改革等。

这些改革措施逐渐改变了我国经济的面貌,使得我国成为了如今世界上最重要的经济体之一。

五、个人观点在我看来,1949年至1976年这一时期是我国经济发展史上一个非常关键的阶段。

我国政府采取了一系列的政策,推动了我国经济不断发展和壮大。

在经历了一系列的挫折和失败之后,我国在的改革开放政策下,迎来了新的发展机遇。

六、总结1949年至1976年期间,我国经济发展经历了从无到有,再到有所作为的历程。

经历了初期的艰难和困苦,到后来的改革和开放,我国取得了一系列的经济发展成果。

正是这一时期的经济发展,为我国今日的强大崛起奠定了坚实的基础。

在上述文章中,我们回顾了1949年至1976年间我国经济发展的历程,从初期的重建到改革开放的崛起。

高中共和国经济发展历程高中《共和国经济发展历程》课程通常会涉及以下几个主要阶段:1. 新中国的成立与初期经济恢复(1949年以后)1949年中华人民共和国成立后,面临着战争造成的破坏和国民经济的重组。

1950-1952年,进行土地改革,实现土地制度的变革,解放和发展农村生产力。

1953年开始实施第一个五年计划,重点发展重工业,建立国家工业化的初步基础。

2. 计划经济时期(1953-1978年)1956年,社会主义改造完成,社会主义制度在中国基本确立。

1958年开始的大跃进运动,试图加速经济发展,但由于政策失误和自然灾害,导致经济困难和社会动荡。

1960年代初,实行调整、巩固、充实、提高的八字方针,恢复和发展经济。

3. 改革开放与经济体制改革(1978年以后)1978年,十一届三中全会召开,改革开放政策启动,经济体制改革开始。

1980年代初,农村经济体制改革先行,实行家庭联产承包责任制,提高农业生产效率。

1980年代中期,城市经济体制改革启动,重点是国有企业改革,增强企业活力。

4. 社会主义市场经济体制的建立与发展(1990年代以后)1992年,邓小平南巡讲话,明确建立社会主义市场经济体制的目标。

1990年代,市场经济成分逐步扩大,国有企业改革深化,对外开放扩大。

2001年,中国加入世界贸易组织(WTO),经济全球化进程加速。

5. 新时代中国特色社会主义经济的发展(21世纪以来)2008年,全球金融危机爆发,中国采取积极措施,实施刺激经济的政策。

新时代中国特色社会主义经济建设的战略部署,包括全面建设社会主义现代化国家、新型城镇化、区域协调发展、生态文明建设等。

近年来,中国积极推动高质量发展,深化供给侧结构性改革,加大科技创新力度,发展战略性新兴产业和高技术产业。

高中课程中还会涉及经济发展中的重大政策、重要事件、以及对于经济改革与发展理论的学习,使学生全面了解中华人民共和国经济发展的历程、成就和挑战,培养学生的爱国情怀和创新精神。

新中国成立后经济发展历程1949年10月1日,中华人民共和国在毛泽东的领导下宣告成立。

在经济方面,新中国面临着一系列严峻的挑战,包括基础设施缺乏、经济结构落后、贫困人口众多等问题。

经过多年不懈努力,中国经济不断发展壮大,取得了举世瞩目的成就。

20世纪50年代,新中国实行了全面的计划经济体制,国家对经济进行全面的管制和调控。

这种体制能够在一定程度上保证国民财富的公平分配,并且带领中国迅速恢复经济,在短短的时间内摆脱了贫困和落后。

随着时间的推移,1958年至1961年的大跃进被认为是中国经济发展的一个困境。

这一计划造成了巨大的浪费和一系列问题,同时也导致了大规模的饥荒和人员伤亡。

文化大革命期间,经济表现出不稳定和不确定的迹象,直到1970年代初期,经济才恢复稳定,大力提高工业化水平和实施向农业现代化的转型。

改革开放以后,中国经济取得了极大的进步。

1978年,中国领导人邓小平提出了经济改革的思想,将经济的重点转移到改革开放上。

中国逐渐放弃了计划经济体制,使市场经济逐渐成为主导。

国有企业必须遵守市场规则,并在竞争中取得生存和发展。

改革开放以来,中国贸易保持了较高速度增长,并对世界贸易有着重要影响。

自1978年以来,中国已经取得了惊人的成就。

面对着数百万失业的困境,中国开始转向服务业、零售业和科技发展而不是过度依赖出口。

到2004年,中国成为世界上第三大经济体,其GDP增长率高达9.9%,虽然2008年全球经济危机导致中国国内经济停滞,但是以8.7%的增长率复苏。

现在,中国已经建立了一系列的先进的市场机制和管理模式,已经成为全球最大的出口国之一。

虽然中国经济在全球经济体系中地位显著,但中国仍需要不断发展,以应对从国内腐败到环境恶化等方面的挑战,同时努力实现转型和升级,以实现可持续发展。