第五节 多自由度体系的水平地震作用

- 格式:doc

- 大小:72.00 KB

- 文档页数:4

《建筑结构抗震》教学大纲课程名称:建筑结构抗震(Resisting Earthquake Of课程代码: 07116010The Building)课程类别:学科专业课课程性质:必修(选修)总学时:48 理论学时:48学分:3先修课程:工程力学、结构力学、混凝土结构、钢结构设计原理-适用专业:土木工程专业开课院部:建筑工程学院一、课程性质、目的课程性质:地震是一种自然灾害,强烈地震会造成建筑物倒塌或损坏,我国作为一个地震多发频发的国家,故建筑结构抗震是土木工程专业的专业必修课。

本课程主要介绍地震作用的基本原理及结构抗震的设计方法,使学生掌握结构抗震的基本理论及设计方法,具有较强的实用性。

课程目的:本课程的目的是介绍地震作用的基本原理及结构抗震的设计方法,通过本门课程的学习,使学生初步理解与掌握建筑结构抗震的概念、原则和方法,结构地震作用的计算原理,多层钢筋混凝土结构和砌体结构的抗震设计,为学生进行毕业设计以及今后对实际工程进行抗震设计打下基础。

?二、课程内容和建议学时分配第一章地震与抗震概论 2课时【教学基本要求】1、了解地震及地震动的基本知识,熟悉抗震设防目标;2、掌握地震震级、地震烈度及抗震设计的总体要求。

【教学内容】1、地震与地震动;2、地震震级与地震烈度;{3、地震灾害概说;4、工程抗震设防;5、抗震设计的总体要求。

【教学重点和难点】重点:1、构造地震的成因及地震的基本术语;2、建筑抗震设防依据及我国抗震设防中的“三水准、两阶段”。

难点:*1、地震震级与地震烈度;2、抗震设计的总体要求。

第二章场地与地基 4课时【教学基本要求】1、了解建筑场地;2、掌握场地土及场地覆盖层厚度的基本概念;3、熟练应用天然地基及基础抗震承载力验算方法。

【教学内容】>1、场地划分与场地区划;2、地基抗震验算;3、地基土液化及其防治。

【教学重点和难点】重点:1、场地地段的划分、场地类别的划分;2、地基基础抗震验算,天然地基及基础抗震承载力验算;3、地基土液化的判别,软土地基抗震措施。

抗震设计中反应谱的应用一.什么就是反应谱理论在房屋工程抗震研究中,反应谱就是重要的计算由结构动力特性所产生共振效应的方法。

它的书面定义就是“在给定的地震加速度作用期间内,单质点体系的最大位移反应、速度反应与加速度反应随质点自振周期变化的曲线。

用作计算在地震作用下结构的内力与变形”,反应谱理论考虑了结构动力特性与地震动特性之间的动力关系,通过反应谱来计算由结构动力特性(自振周期、振型与阻尼)所产生的共振效应,但其计算公式仍保留了早期静力理论的形式。

地震时结构所受的最大水平基底剪力,即总水平地震作用为:FEK = kβ(T)G式中,k为地震系数,β(T)则就是加速度反应谱Sa(T)与地震动最大加速度a的比值,它表示地震时结构振动加速度的放大倍数。

β(T)=Sa(T)/a反应谱理论建立在以下基本假定的基础上:1)结构的地震反应就是线弹性的,可以采用叠加原理进行振型组合;2)结构物所有支承处的地震动完全相同:3)结构物最不利地震反应为其最大地震反应:4)地震动的过程就是平稳随机过程。

二.实际房屋抗震设计中的应用为了进行建筑结构的抗震设计,必须首先求得地震作用下建筑结构各构件的内力。

一般而言,求解建筑结构在地震作用下构件内力的方法主要有两种,一种就是建立比较精确的动力学模型进行动力时程分析计算,这种方法比较费时费力,其精确度取决于动力学模型的准确性与所选取地震波就是否适当,并且对于工程技术人员来说,这种方法不易掌握;第二种方法就是根据地震作用下建筑结构的加速度反映,求出该结构体系的惯性力,将此惯性力作为一种反映地震影响的等效力,即地震作用,然后进行抗震计算,抗震规范实际上采用了第二种方法,即地震作用反应谱法。

实践也证明此方法更适合工程技术人员采用。

由于目前抗震规范中的地震作用反应谱仅考虑结构发生弹性变形情况下所得的反应谱,因此当结构某些部位发生非线性变形时,抗震规范中的反应谱就不能适用,而应采用弹塑性反应谱来进行计算。

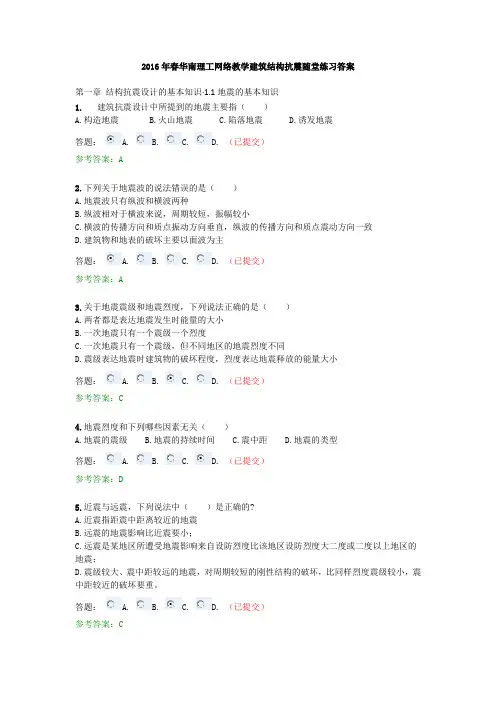

2016年春华南理工网络教学建筑结构抗震随堂练习答案第一章结构抗震设计的基本知识·1.1地震的基本知识1.建筑抗震设计中所提到的地震主要指()A.构造地震B.火山地震C.陷落地震D.诱发地震答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:A2.下列关于地震波的说法错误的是()A.地震波只有纵波和横波两种B.纵波相对于横波来说,周期较短,振幅较小C.横波的传播方向和质点振动方向垂直,纵波的传播方向和质点震动方向一致D.建筑物和地表的破坏主要以面波为主答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:A3.关于地震震级和地震烈度,下列说法正确的是()A.两者都是表达地震发生时能量的大小B.一次地震只有一个震级一个烈度C.一次地震只有一个震级,但不同地区的地震烈度不同D.震级表达地震时建筑物的破坏程度,烈度表达地震释放的能量大小答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:C4.地震烈度和下列哪些因素无关()A.地震的震级B.地震的持续时间C.震中距D.地震的类型答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:D5.近震与远震,下列说法中()是正确的?A.近震指距震中距离较近的地震B.远震的地震影响比近震要小;C.远震是某地区所遭受地震影响来自设防烈度比该地区设防烈度大二度或二度以上地区的地震;D.震级较大、震中距较远的地震,对周期较短的刚性结构的破坏,比同样烈度震级较小,震中距较近的破坏要重。

答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:C6.实际地震烈度与下列何种因素有关()A.建筑物类型B.离震中的距离C.行政区划D.城市大小答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:B1.2地震的活动性1.以下地区不是世界主要地震带的是()。

A.环太平洋地震带 B.沿北冰洋、大西洋和印度洋中主要山脉的狭窄浅震活动带C.南极洲 D.欧亚地震带答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:C1.3地震震害1.地震的次生灾害有()。

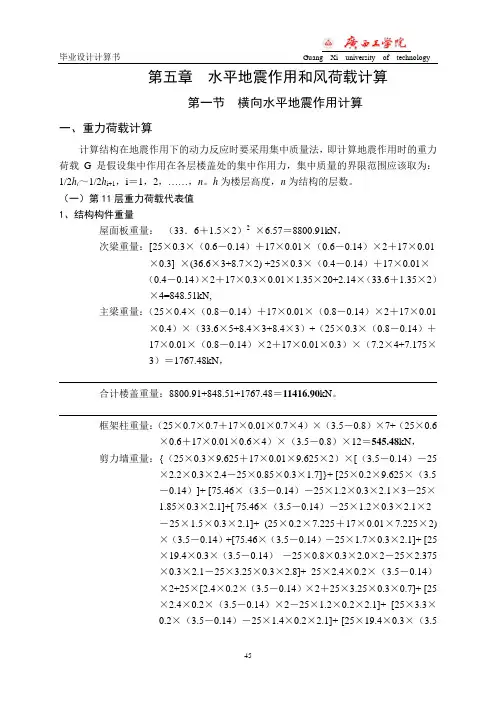

第五章水平地震作用和风荷载计算第一节横向水平地震作用计算一、重力荷载计算计算结构在地震作用下的动力反应时要采用集中质量法,即计算地震作用时的重力荷载G是假设集中作用在各层楼盖处的集中作用力,集中质量的界限范围应该取为:1/2h i~1/2h i+1,i=1,2,……,n。

h为楼层高度,n为结构的层数。

(一)第11层重力荷载代表值1、结构构件重量屋面板重量:(33.6+1.5×2)2×6.57=8800.91kN,次梁重量:[25×0.3×(0.6-0.14)+17×0.01×(0.6-0.14)×2+17×0.01 ×0.3] ×(36.6×3+8.7×2) +25×0.3×(0.4-0.14)+17×0.01×(0.4-0.14)×2+17×0.3×0.01×1.35×20+2.14×(33.6+1.35×2)×4=848.51kN,主梁重量:(25×0.4×(0.8-0.14)+17×0.01×(0.8-0.14)×2+17×0.01 ×0.4)×(33.6×5+8.4×3+8.4×3)+(25×0.3×(0.8-0.14)+17×0.01×(0.8-0.14)×2+17×0.01×0.3)×(7.2×4+7.175×3)=1767.48kN,合计楼盖重量:8800.91+848.51+1767.48=11416.90kN。

框架柱重量:(25×0.7×0.7+17×0.01×0.7×4)×(3.5-0.8)×7+(25×0.6×0.6+17×0.01×0.6×4)×(3.5-0.8)×12=545.48kN,剪力墙重量:{(25×0.3×9.625+17×0.01×9.625×2)×[(3.5-0.14)-25×2.2×0.3×2.4-25×0.85×0.3×1.7]}+ [25×0.2×9.625×(3.5-0.14)]+ [75.46×(3.5-0.14)-25×1.2×0.3×2.1×3-25×1.85×0.3×2.1]+[ 75.46×(3.5-0.14)-25×1.2×0.3×2.1×2-25×1.5×0.3×2.1]+ (25×0.2×7.225+17×0.01×7.225×2)×(3.5-0.14)+[75.46×(3.5-0.14)-25×1.7×0.3×2.1]+ [25×19.4×0.3×(3.5-0.14)-25×0.8×0.3×2.0×2-25×2.375×0.3×2.1-25×3.25×0.3×2.8]+ 25×2.4×0.2×(3.5-0.14)×2+25×[2.4×0.2×(3.5-0.14)×2+25×3.25×0.3×0.7]+ [25×2.4×0.2×(3.5-0.14)×2-25×1.2×0.2×2.1]+ [25×3.3×0.2×(3.5-0.14)-25×1.4×0.2×2.1]+ [25×19.4×0.3×(3.5-0.14)-25×0.85×0.3×1.7-25×3.25×0.3×2.8]=2298.91kN,合计竖向构件总重量:545.48+2298.91=2844.39kN2、非结构构件重量隔墙重量:11.8×0.19×(3.5-0.4)×[(9.9×3+6.3×4+4.2×12+6.5×5+3.3×2+1.8×2)+(36.6×1+9.9×1+1.8×4+5.4×1+6.6×10+28.8×1)]=2517.85kN,玻璃幕墙重量:1.2×36.6×3.5×4=614.88kN,合计非结构构件重量:2517.85+614.88=3132.73kN。

地震按其成因分为哪几种类型按其震源的深浅又分为哪几种类型答:构造地震、火山地震、陷落地震、爆炸地震、诱发地震。

浅源地震、中源地震、深源地震。

什么是地震波地震波包含了哪几种波各种地震波各自的传播特点是什么,对地面和建筑物的影响如何答:地震引起的振动以弹性波的形式从震源向各个方向传播并释放能量(波动能),这就是地震波。

它包括体波和面波。

特点:体波中,纵波周期短,振幅小,速度快,产生颠簸,可以在固体液体中传播。

横波周期长,振幅大,只能在固体中传播,产生摇晃。

面波振幅大,周期长,只能在地表附近传播,能量大,破坏大,产生颠簸摇晃。

故面波的危害最大。

什么是震级什么是烈度、基本烈度和抗震设防烈度三种烈度如何确定答:震级是表征一次地震大小或强弱的等级,是地震释放能量多少的尺度。

烈度:表示某一地点地面震动的强烈程度或者说地震影响的强弱程度。

确定方法:当设计基准期为五十年时,50年内众值烈度的超越概率为%,这就是第一水准的烈度。

基本烈度:在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇超越概率为10%的地震烈度值。

确定方法:一般情况下,取50年内超越概率10% 的地震烈度,为第二水准烈度。

抗震设防烈度:按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

确定方法:一般情况下,取50年内超越概率10% 的地震烈度。

确定方法:它所产生的烈度在50年内的超越概率为2%,作为第三水准烈度。

基本烈度与众值烈度相差度,基本烈度与罕遇烈度相差1度。

简述众值烈度、基本烈度和罕遇烈度的划分及其关系。

答:当设计基准期为五十年时,50年内众值烈度的超越概率为%,这就是第一水准的烈度。

一般情况下,取50年内超越概率10% 的地震烈度,为第二水准烈度。

烈度在50年内的超越概率为2%,作为第三水准烈度。

基本烈度与众值烈度相差度,基本烈度与罕遇烈度相差1度。

何谓“抗震概念设计” “抗震概念设计”包括哪些方面的内容答:定义:抗震概念设计是根据地震灾害和工程经验等形成的基本设计原则和设计思想,进行建筑和结构总体布置并确定细部的过程。

第五节 多自由度体系的水平地震作用一、振型分解反应谱法多质点弹性体系地震反应同单质点弹性体系一样,可以通过运动方程的建立和求解来实现。

假定建筑结构是线弹性的多自由度体系,利用振型分解和振型正交性原理,将求解n 个多自由度弹性体系的地震反应分析分解成n 个独立等效的单自由度体系的最大地震反应,分别利用标准反应谱,求得结构j 振型下,质点i 的F ,再按一般力学方法,求j 振型水平地震作用产生的作用效应(弯矩、剪力、轴力和变形),最后,按一定法则将各振型的作用效应进行组合,(但应注意,这种振型间作用效应的组合,并非简单的求代数和。

)便可确定多自由度体系在水平地震作用下产生的作用效应。

由于各个振型在总的地震效应中的贡献总是以自振周期最长的基本振型(第一振型)为最大,高振型的贡献随振型阶数增高而迅速减小。

实际上,即使体系的自由度再多,也只计算对结构反应起控制作用的前k 个振型就够了,一般需考虑的振型个数k=2—3,即取前2—3个振型的地震作用效应进行组合,就可以得到精度很高的近似值,从而大胆减少计算工作量。

1、振型的最大地震作用第j 振型I 质点最大地震作用i ji j j ji G X F γα=式中: j α —— 相应于第j 振型自振周期T 的地震影响系数j γ —— j 振型的振型参与系数∑∑===n i jiin i jii j X m X m 121γ ji X —— j 振型i 质点的水平相对位移——振型位移i G —— 集中于i 质点的重力荷载代表值上述方法繁琐,工作量大,计算不方便,因此工程中为了简化计算,在满足一定条件下,可采用近似的计算法,即底部剪力法。

2、振型组合(1)SRSS (平方和开方法)∑=2j S S(2)CQC (完整二次项组合法)二、底部剪力法1、 适用条件:(1) 高度不超过40m ;(2) 以剪切变形为主(房屋高宽比小于4)(3) 质量和刚度沿高度分布比较均匀(4) 近似于单质点体系当结构满足上述条件时,结构振动位移反应以基本振型(第一振型)为主,且基本振型接近于直线。

第五节 多自由度体系的水平地震作用

一、振型分解反应谱法

多质点弹性体系地震反应同单质点弹性体系一样,可以通过运动方程的建立和求解来实现。

假定建筑结构是线弹性的多自由度体系,利用振型分解和振型正交性原理,将求解n 个多自由度弹性体系的地震反应分析分解成n 个独立等效的单自由度体系的最大地震反应,分别利用标准反应谱,求得结构j 振型下,质点i 的F ,再按一般力学方法,求j 振型水平地震作用产生的作用效应(弯矩、剪力、轴力和变形),最后,按一定法则将各振型的作用效应进行组合,(但应注意,这种振型间作用效应的组合,并非简单的求代数和。

)便可确定多自由度体系在水平地震作用下产生的作用效应。

由于各个振型在总的地震效应中的贡献总是以自振周期最长的基本振型(第一振型)为最大,高振型的贡献随振型阶数增高而迅速减小。

实际上,即使体系的自由度再多,也只计算对结构反应起控制作用的前k 个振型就够了,一般需考虑的振型个数k=2—3,即取前2—3个振型的地震作用效应进行组合,就可以得到精度很高的近似值,从而大胆减少计算工作量。

1、振型的最大地震作用

第j 振型I 质点最大地震作用

i ji j j ji G X F γα=

式中: j α —— 相应于第j 振型自振周期T 的地震影响系数

j γ —— j 振型的振型参与系数

∑∑===n i ji

i

n i ji

i j X m X m 121γ ji X —— j 振型i 质点的水平相对位移——振型位移

i G —— 集中于i 质点的重力荷载代表值

上述方法繁琐,工作量大,计算不方便,因此工程中为了简化计算,在满足一定条件下,可采用近似的计算法,即底部剪力法。

2、振型组合

(1)SRSS (平方和开方法)

∑=2

j S S

(2)CQC (完整二次项组合法)

二、底部剪力法

1、 适用条件:

(1) 高度不超过40m ;

(2) 以剪切变形为主(房屋高宽比小于4)

(3) 质量和刚度沿高度分布比较均匀

(4) 近似于单质点体系

当结构满足上述条件时,结构振动位移反应以基本振型(第一振型)为主,且基本振型接近于直线。

先计算出作用于结构的总水平地震作用,也就是底部的剪力,然后将此总水平地震作用按照一定的规律在分配给各个质点。

2、 基本公式:

(1)结构底部剪力(总水平地震作用标准值)EK F

∑∑∑=====n i i

ji j j

i JI J J N I JI J G

G X G G X F V 11110γαααγα

∑==n i i G G 1

结构总水平地震作用EK F

Gq G G X G V F n j n J i ji

j j n j EK j 112

111120αγααα=⎪⎪

⎭⎫

⎝⎛==∑∑∑===

∑∑==⎪⎪

⎭⎫ ⎝⎛=n j n J i ji j j G G X q 12

11γαα1

215.1++=n n q 85

.0=q eq EK G F 1α= ∑==n i i eq G G 1

85.0

(2)质点的地震作用(质点水平地震作用标准值)

i i i i i i i i G H G X F F ηγαγα1111==≈ ① i

i

H X 1=η 质点水平相对位移与质点计算高度比例系数

质点计算高度

∑∑∑=====

=n j j j n j j i N J J EK G H G H F F 11111111ηγαηγα ∑==n j j

j EK

G H F 1

11ηγα

② EK n j j

j i

i i F H G H G F ==∑=1

(3)顶层附加水平地震作用标准值

对于基本自振周期较长的多层钢筋混凝土房屋、多层内框架砖房按上述公式分配计算所得的 比振型分解反应谱的计算结果小。

为减小这一误差,《规范》采取以下方法进行调整。

()n EK n j j

j

i i i F H G H G F δ-=∑=11 3.109 EK n n F F δ∆=

3.106

式中: —— 按 —T 曲线采用,对于多层砌体房屋、底层框架和多层内框架砖房, —— 顶部附加地震作用系数。

* 对于多层内框架砖房,

* 对于多层钢筋混凝土房屋,按表3.4采用。

* 其他房屋不考虑。

(4)鞭端效应:对于突出屋面的部位,比如屋顶间(电梯机房、水箱间等)、女儿墙、烟囱等,它们的质量和刚度相对而言突然变小,在地震作用下其地震反应随之增大,这种现象,工程称之为“鞭端效应”。

《规范》规定:

* 采用底部剪力法时,采取极大系数的方法进行调整。

其值为3,即局部突出屋顶处的地震

作用效应应按计算结果极大至3倍考虑,但增大的部分不应往下传递

(计算以下各层地震时不考虑),但与该突出部分相连的构件应予计

入。

* 采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点。

* 对于 的建筑有突出下屋时计算所得的 应置于主体房屋的顶部而不应置于局

部突出小屋的屋顶处。

* 除此之外,其他有关局部位置的剪力和弯矩,也要按有关部门规定予以调整。

Ⅱ。