靶脑型载药纳米粒子 - 生命的化学

- 格式:pdf

- 大小:646.53 KB

- 文档页数:5

新研发神奇纳米粒子可进入大脑治疗癌症!近日,麻省理工学院的研究人员开发出了纳米粒子,可以携带抗癌药物潜入血脑屏障进入大脑,或许可以治疗成胶质细胞瘤。

纳米粒子治疗法麻省理工学院研发的纳米粒子是脂质体,分两层,内部携带常用化疗药物替莫唑胺,外壳携带实验药物JQ-1,JQ-1 存放在脂肪滴内。

两种药物各有职能,替莫唑胺可以破坏癌细胞的DNA,而JQ-1 是一种抑制剂,它可以降低肿瘤修复DNA 损伤的能力。

下一步就是帮助纳米粒子潜入血脑屏障,研究人员给纳米粒子涂上了一种称为转铁蛋白的蛋白质,这种蛋白质还具有帮助脂质体与癌细胞结合的作用。

最后,武装好的纳米粒子还要包裹在称为聚乙二醇(PEG)的聚合物中,该聚合物保护纳米颗粒免受免疫系统的攻击。

通过层层武装,纳米粒子可以顺利通过血脑屏障,向癌细胞靶向输送药物,而且独特的药物组合也对癌细胞起到了抑制作用。

治疗效果为了证实这一点,研究员对小鼠进行了实验。

他们选取患有胶质母细胞瘤的小鼠,然后应用纳米粒子,结果发现,肿瘤真的变小了且停止了生长。

在治疗过程中,首先,外层溶解并释放JQ-1,关闭癌细胞的修复系统。

大约一天后,替莫唑胺释放到已经变得很脆弱的肿瘤中。

研究团队还发现,纳米粒子外层包裹的转铁蛋白也很重要。

对照组中,研究员直接将替莫唑胺和JQ-1 注射到了小鼠血液中,但是效果不好。

这是因为将纳米粒子包裹上转铁蛋白不仅可以治疗肿瘤,还在很大程度上减少了副作用。

替莫唑胺不仅会杀害肿瘤,还会损害全身血细胞,导致瘀伤、恶心、虚弱等症状。

FDA 已经批准将这种纳米颗粒应用于人类,无疑加速了药物向临床试验转变。

但是因为JQ-1 的半衰期太短,所以研究人员可能会尝试另一种叫做bromodomain 的抑制剂。

这种靶向药物治疗为治疗成胶质瘤提供了新的思路,而且它的副作用要比化疗低很多,患者可以少受罪。

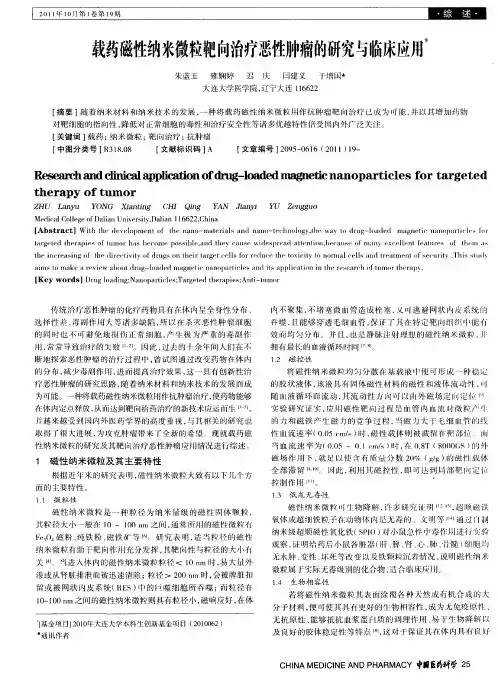

纳米粒与靶向制剂在抗肝癌药物中的应用孙丹丹1,闫雪生1,2,李百开3(1.山东中医药大学,山东济南250355;2.山东省中医药研究院,山东济南250014;3.烟台大洋制药有限公司,山东烟台265500) 摘要:抗肿瘤药物的发展已进入新时期,纳米技术、新型靶向制剂的研究日趋成熟。

本文通过检索大量相关文献,对纳米粒和靶向制剂在肝癌中的应用进行分析总结。

关键词:纳米粒;靶向制剂;肝癌中图分类号:R944.9 文献标识码:A 文章编号:1672-7738(2011)06-0355-03A p p l i c a t i o no f t h e n a n o p a r t i c l e s a n d t a r g e t i n g d r u g d e l i v e r y s y s t e m i na n t i-h e p a t o m a a g e n t sS U ND a n-d a n1,Y A NX u e-s h e n g2,L I B a i-k a i3(1.S h a n d o n g U n i v e r s i t y o f T r a d i t i o n a l C h i n e s e M e d i c i n e,J i n a n25035,C h i n a;2.S h a n d o n g R e s e a r c hA c a d e m y o f T C M,J i n a n250014,C h i n a;3Y a n t a i D a y a n g P h a r m a c e u t i c a l C o.,L t d.,Y a n t a i265500,C h i n a) A b s t r a c t:T h e d e v e l o p m e n t o f t h e a n t i t u m o r m e d i c i n e h a s b e e n i n a n e wp e r i o d,a n d t h e r e s e a r c ho f n a n o t e c h n o l o g y a n dn e w t a r g e t i n g d r u g d e l i v e r y s y s t e mh a v e b e e n m a t u r e d.R e f e r e n c i n g t o a g r e a t d e a l o f l i t e r a t u r e s,t h i s p a p e r s u m m a r i z e d t h e a p p l i c a t i o n o f n a n o p a r t i c l e s a n dt a r g e t i n g d r u g d e l i v e r y s y s t e mi n l i v e r c a n c e r. K e yw o r d s:N a n o p a r t i c l e s;T a r g e t i n g d r u g d e l i v e r ys y s t e m;L i v e r c a n c e r1 纳米粒(n a n o p a r t i c l e s,N P)在现代科技中,新崛起的纳米科技在生物医药领域已有很多应用和成果,将其引入到中药领域,对于推进中药现代化进程必将起到重要作用。

噬菌体展示技术筛选脑靶向功能肽及其修饰纳米粒的脑内递药研究一、概述在生物医学领域中,脑靶向递药系统一直是研究的热点和难点。

由于血脑屏障的存在,许多药物难以有效进入大脑,从而限制了其在中枢神经系统疾病治疗中的应用。

开发新型的脑靶向递药技术,对于提高药物在脑部的浓度和疗效,降低副作用具有重要意义。

噬菌体展示技术以其独特的优势在药物研发和生物医学领域得到广泛应用。

该技术通过将外源蛋白或多肽的DNA序列插入到噬菌体外壳蛋白结构基因的适当位置,使外源基因随外壳蛋白的表达而表达,同时外源蛋白随噬菌体的重新组装而展示到噬菌体表面。

利用噬菌体展示技术,我们可以筛选到与特定靶标具有高亲和力的多肽或蛋白,为药物研发和疾病治疗提供新的候选分子。

本研究旨在利用噬菌体展示技术筛选具有脑靶向功能的多肽,并将其修饰到纳米粒表面,构建新型的脑靶向递药系统。

通过优化筛选条件和方式,我们成功获得了多个具有脑靶向功能的多肽序列,并通过实验验证了其脑靶向性。

我们还将这些多肽以共价连接的方式修饰到聚乙二醇聚乳酸羟基乙酸共聚物(PEGPLGA)纳米粒表面,以提高药物的稳定性和脑部递送效率。

本研究不仅为脑靶向递药系统的开发提供了新的思路和方法,还为中枢神经系统疾病的治疗提供了新的候选药物和递送策略。

通过进一步的研究和优化,我们相信这种新型的脑靶向递药系统将在未来为更多的患者带来福音。

1. 介绍脑靶向药物递送的重要性与挑战脑靶向药物递送是神经科学领域的一个关键研究方向,对于治疗脑部疾病具有重要意义。

由于血脑屏障的存在,许多药物难以有效穿透并进入脑组织,这使得脑内疾病的治疗面临着巨大的挑战。

开发高效的脑靶向药物递送系统成为当前研究的热点和难点。

脑靶向药物递送的重要性主要体现在以下几个方面:对于脑部疾病如阿尔茨海默病、帕金森病、脑肿瘤等,有效的药物递送能够显著提高治疗效果,改善患者的生存质量。

脑靶向递送系统能够实现药物的精准定位,减少对其他组织器官的副作用。

纳米靶向药物名词解释纳米靶向药物是一种新型的药物传递系统,利用纳米技术将药物包裹在纳米粒子中,并通过特定的靶向机制将药物精确地送达到疾病相关的细胞或组织,从而提高药物的疗效并减少不良反应。

纳米靶向药物的核心是纳米粒子,常见的纳米材料包括纳米金属、纳米聚合物和纳米脂质等。

这些纳米粒子具有小尺寸、大比表面积和特殊的物理化学性质,使其具有良好的生物相容性和生物活性。

纳米靶向药物的设计主要包括两个方面:一是药物的载体设计,即选择合适的纳米材料作为药物的载体,并对其进行修饰,使其具有靶向特异性和稳定性;二是靶向机制的选择,即选择适当的靶向策略将药物准确地送达到靶细胞或组织。

靶向策略主要包括被动靶向和主动靶向两种方式。

被动靶向是利用纳米粒子自身的特性,如尺寸和表面电荷等,让其自发地在体内富集到疾病灶附近。

主动靶向则是通过在纳米粒子表面修饰特定的靶向配体,如抗体或肽段,与疾病相关的细胞表面受体结合,实现精确的靶向传递。

纳米靶向药物具有多方面的优势。

首先,靶向药物可以提高药物的疗效,减少对正常细胞的毒性。

其次,纳米粒子可以保护药物免受体内酶的降解,延长药物的血浆半衰期。

此外,纳米粒子还可以通过渐进性药物释放或响应性释放的方式,实现药物的持续释放,减少用药频率。

但是,纳米靶向药物的研发和应用仍面临一些挑战。

首先,纳米材料的生产和加工技术需要不断改进,以提高纳米粒子的制备效率和一致性。

其次,靶向配体的选择和修饰也是一个关键问题,需要精确地识别和选择与疾病相关的靶细胞表面受体。

此外,纳米粒子的体内代谢和排泄机制也需要深入研究。

总的来说,纳米靶向药物作为一种新型的药物传递系统,具有巨大的潜力在癌症治疗和其他疾病治疗中发挥作用。

随着纳米技术的不断发展和完善,纳米靶向药物将会成为未来药物研究和临床应用的重要方向之一。

文章编号: 1000-1336(2011)03-0450-05靶脑型载药纳米粒子周如梅付爱玲李晓荣西南大学药学院,重庆 400716摘要:中枢神经系统(central nervous system, CNS)疾病严重影响人们的生活,给社会、家庭带来沉重负担。

CNS疾病治疗的瓶颈是血脑屏障(blood brain barrier, BBB)的存在,严重限制了药物从血液转运到CNS。

靶脑型纳米粒子的开发,是克服BBB的限制作用、发展治疗CNS疾病药物的一个有效途径。

新近发展的修饰技术,使蛋白质或肽、表面活性剂、脂类等生物分子与纳米粒子相偶联,产生了多种类型的靶脑型纳米粒子。

不同的纳米粒子尽管入脑机制不同,但均可以使药物在脑中聚集,达到治疗CNS疾病的目的。

关键词:纳米粒子;靶脑转运;血脑屏障中图分类号: R971我国罹患中枢神经系统(central nervous system, CNS)疾病人群数量每年都在增加,严重影响正常工作和生活质量。

人们致力于寻找、开发CNS疾病治疗药物,但是由于血脑屏障(blood brain barrier, BBB)的存在,严格限制这些治疗药物转运入脑。

BBB主要由脑毛细血管内皮细胞、基底膜和神经胶质细胞足突三层结构所组成,毛细血管壁内皮细胞存在紧密连接,形成类上皮组织的高阻力屏障,并且超过90%的微血管基底膜有星状细胞脚板包绕,严格限制大分子药物的通透,而不能发挥药效作用。

纳米粒子指由天然或合成的高分子材料制成的固体胶粒,粒径通常为1~1000 nm。

在药物研究中,纳米粒子可作为传导或运送药物的载体,并且可通透BBB[1]。

因此,若将化合物包裹在纳米粒子中,纳米载体可能协助化合物分子进入脑内。

这种纳米粒子携带药物入脑转运的方式,可能是治疗CNS疾病的一个有效途径。

然而,由于普通的纳米粒子在体内易被吞噬而快速降解,并且不能向脑内聚集。

为了使脑中有高浓度的药物,研究者将纳米粒子进行修饰,提高其稳定性和脑靶向性。

纳米药物递释系统的脑靶向研究进展一、本文概述随着纳米科技的迅速发展,纳米药物递释系统已成为医药研究领域的重要分支,尤其在脑疾病治疗领域显示出巨大的应用潜力。

由于血脑屏障的存在,传统药物往往难以有效穿透脑组织,导致脑部疾病治疗效果不佳。

研究和发展脑靶向的纳米药物递释系统,对于提高脑部疾病的治疗效果具有重要意义。

本文旨在综述近年来纳米药物递释系统在脑靶向研究方面的进展,包括纳米药物递释系统的基本原理、设计策略、以及在实际应用中面临的挑战和可能的解决途径。

通过对这些内容的深入探讨,旨在为未来的纳米药物递释系统研究提供新的思路和方向,以期能够更好地服务于脑部疾病的治疗。

二、纳米药物递释系统的基本原理与特点纳米药物递释系统(Nanodrug delivery systems, NDDS)是一种利用纳米技术将药物精确地输送到特定部位的创新性药物递送平台。

其基本原理在于利用纳米材料的特殊性质,如小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等,实现对药物的精确控制、缓释和靶向递送。

纳米药物递释系统通过纳米尺寸的药物载体,可以显著提高药物的溶解度和稳定性,从而改善药物的生物利用度。

纳米载体还可以通过改变药物的释放动力学,实现药物的缓释和持续释放,减少药物剂量和副作用,提高治疗效果。

纳米药物递释系统具有独特的靶向性。

通过修饰纳米载体的表面,可以使其主动或被动地靶向到特定的组织或细胞。

例如,利用脑毛细血管内皮细胞上的特殊受体,可以实现纳米药物递释系统对脑组织的靶向递送,从而提高药物在脑内的浓度,增强治疗效果。

纳米药物递释系统还具有良好的生物相容性和低毒性。

纳米载体通常采用生物相容性好的材料制备,如脂质体、聚合物纳米粒等,这些材料在体内可被降解吸收,不会造成长期毒性。

纳米载体还可以通过降低药物在体内的分布范围,减少药物对正常组织的损伤,进一步提高药物的安全性。

纳米药物递释系统通过其独特的纳米结构和性质,实现了药物的精确控制、缓释和靶向递送,为脑部疾病的治疗提供了新的思路和方法。

![一种叶酸靶向载药纳米金颗粒及其应用[发明专利]](https://uimg.taocdn.com/34fea946b0717fd5360cdced.webp)

专利名称:一种叶酸靶向载药纳米金颗粒及其应用专利类型:发明专利

发明人:崔莲花,杨大鹏,刘树亮,葛南

申请号:CN201810507606.2

申请日:20180524

公开号:CN108355140A

公开日:

20180803

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明公开了一种叶酸靶向载药纳米金颗粒及其应用。

该叶酸靶向载药纳米金颗粒以纳米金颗粒作为载体,作为载体的纳米金颗粒为以牛血清白蛋白为模板合成的纳米金颗粒,所述的纳米金颗粒修饰有叶酸分子且负载有阿霉素,纳米金颗粒以顺乌头酸酐作为连接键结合阿霉素。

该复合物对表面叶酸受体过量表达的肿瘤细胞有较好的杀伤作用,对癌症的靶向治疗具有很好的应用价值。

申请人:青岛大学

地址:266071 山东省青岛市崂山区香港东路7号青岛大学

国籍:CN

代理机构:青岛申达知识产权代理有限公司

代理人:霍本俊

更多信息请下载全文后查看。

靶向生物分解纳米粒子可有效消除炎症

常丽君

【期刊名称】《共产党员:上半月》

【年(卷),期】2013(000)004

【摘要】据物理学家组织网报道,来自美国布莱根妇女医院(BWH)、哥伦比亚大学医疗中心等的研究者,共同开发出一种不到100纳米的微小纳米粒子,能装载并释放一种促消炎的肽类药。

通过小鼠实验证明,这些纳米粒子具有强力促分解效果,能选择性地进驻受伤组织部位,

【总页数】1页(P58-58)

【作者】常丽君

【作者单位】不详

【正文语种】中文

【中图分类】G420

【相关文献】

1.韩国研究表明,活性氧纳米粒子可以有效治疗白血病 [J], ;

2.磁性靶向纳米粒体外多模态成像及对肝星状细胞的靶向作用 [J], 李璇; 鲁敏; 李明星; 敖梦; 唐琳梅; 曾祯; 胡经纬; 黄志强; 宣吉晴

3.磁性靶向纳米粒体外多模态成像及对肝星状细胞的靶向作用 [J], 李璇; 鲁敏; 李明星; 敖梦; 唐琳梅; 曾祯; 胡经纬; 黄志强; 宣吉晴

4.光敏剂-磁性纳米粒子螯合剂对磁性纳米粒子在VX2肝转移癌细胞内靶向性分布

的影响 [J], 葛海燕;常卓林;李淑萍;刘豫昊;龚健

5.韩国研究表明活性氧纳米粒子可以有效治疗白血病 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

纳米药物载体技术用纳米粒子作为药物载体可实现靶向输送、缓释给药的目的, 这是由于小粒子可以进入很多大粒子难以进入的人体器官组织, 如小于50nm 的粒子就能穿过肝脏内皮或通过淋巴传送到脾和骨髓, 也可能到达肿瘤组织。

另外纳米粒子能越过许多生物屏障到达病灶部位, 如透过血脑屏障( BBB) 把药物送到脑部, 通过口服给药可使药物在淋巴结中富集等。

具有生物活性的大分子药物( 如多肽、蛋白类药物) 很难越过生物屏障, 用纳米粒子作为载体可克服这一困难, 并提高其在体内输送过程中的稳定性。

用纳米粒子实现基因非病毒转染, 是输送基因药物的有效途径。

药物既可以通过物理包埋也可以通过化学键合的方式结合到聚合物纳米粒子中。

载有药物的聚合物纳米粒子通常以胶体分散体的形式通过口服、经皮、皮下及肌肉注射、动脉注射、静脉点滴和体腔黏膜吸附等给药方式进入人体。

制备聚合物纳米粒子的方法主要有以下几种: ( 1) 单体聚合形成聚合物纳米粒子; ( 2) 聚合物后分散形成纳米粒子; ( 3) 结构规整的两亲性聚合物在水介质中自组装形成纳米粒子。

1 单体聚合制备的聚合物纳米粒子聚氰基丙烯酸烷基酯( PACA) 在人体内极易生物降解, 且对许多组织具有生物相容性。

制备聚氰基丙烯酸烷基酯纳米粒子采用的是阴离子引发的乳液聚合方法, 通常以 OH-为引发剂, 反应一般在酸性水介质中进行, 常用的乳化剂有葡聚糖、乙二醇与丙二醇的嵌段共聚物和聚山梨酸酯等, 具体制备过程见图1。

当反应介质 pH 值偏高时, OH-浓度大, 反应速度快, 形成的 PACA 分子量低, 以此作为给药载体材料进入人体后, 降解速度太快, 不利于药物缓释。

因此聚合反应介质的 pH 值通常控制在 1.0~ 3.5 范围内。

图 1 聚氰基丙烯酸烷基酯纳米粒子的制备过程PACA 纳米粒子载药的方式有两种: 一是药物与单体一起加入, 药物在聚合反应过程中被包埋在粒子内; 二是聚合反应完成后, 药物通过吸附进入粒子内部。

使用水凝胶纳米颗粒攻击癌细胞

姚立新

【期刊名称】《广东药学院学报》

【年(卷),期】2010(0)1

【总页数】1页(P12-12)

【关键词】癌细胞;水凝胶;纳米颗粒;攻击;佐治亚理工学院;程序性细胞死亡;siRNA;癌变细胞

【作者】姚立新

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】R735.2

【相关文献】

1.水凝胶纳米颗粒对溶菌酶的亲和研究 [J], 王哲;薛敏;孟子晖;吉田田;谢腾升

2.ZnO纳米颗粒水凝胶高分子材料的合成及梭曼体内外染毒洗消性能的评价 [J], 王甲朋;张有志;杨军;孟凡荣;范丽雪;李万华;隋昕;骆媛;田萌;全东琴;王永安

3.基于纳米水凝胶颗粒的毛细管电泳法分离DNA [J], 张禾蓉;易达;孟子晖;薛敏;汪海林;冯金生

4.聚乙烯基吡咯烷酮/丙烯酸水凝胶吸附金银纳米颗粒的研究 [J], 龙世佳; 曹雅蕾; 司长代; 赵天宇; 王晓峰

5.魔芋葡甘聚糖和壳聚糖-富里酸纳米颗粒组成的pH值响应性水凝胶的制备 [J], 陈晓涵;庞杰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

功能化纳米粒在脑靶向递药中应用的研究进展张文君;信雪维;李宏;岳昌林;朱东亚;宋春晓;王淑静【期刊名称】《药学研究》【年(卷),期】2018(037)010【摘要】血脑屏障的存在,导致药物不能有效到达靶部位发挥作用,极大地影响神经系统药物的发展和进步.纳米技术已被证明是用于脑靶向治疗的一种有效工具,尤其在脑肿瘤和神经退行性疾病中应用甚广.功能化纳米粒通过表面修饰等提高药物的顺应性,在药物原来的治疗基础上,达到更加精准的靶向性,高效率在靶部位聚集,起到治疗作用.本文主要综述功能化纳米粒及其功能化策略,总结了影响功能化纳米粒脑靶向运输的因素,同时对功能化的纳米粒在脑部疾病治疗中的优势和应用进行阐述,为其相关研究提供参考.【总页数】4页(P597-599,603)【作者】张文君;信雪维;李宏;岳昌林;朱东亚;宋春晓;王淑静【作者单位】哈尔滨商业大学药学院,黑龙江哈尔滨150076;浙江九旭药业有限公司,浙江金华321016;南京医科大学,江苏南京211166;哈尔滨商业大学药学院,黑龙江哈尔滨150076;浙江九旭药业有限公司,浙江金华321016;浙江九旭药业有限公司,浙江金华321016;南京医科大学,江苏南京211166;哈尔滨商业大学药学院,黑龙江哈尔滨150076;哈尔滨商业大学药学院,黑龙江哈尔滨150076【正文语种】中文【中图分类】R943【相关文献】1.表面修饰纳米粒脑靶向递药系统的研究进展 [J], 周志友;王宏顺2.靶向递药系统白蛋白纳米粒的研究进展 [J], 王梦迪;何广卫3.脑靶向递药系统的研究进展 [J], 蒋新国4.功能化纳米粒在脑靶向递药中应用的研究进展 [J], 张文君; 信雪维; 李宏; 岳昌林; 朱东亚; 宋春晓; 王淑静5.脑靶向纳米递药系统的研究进展 [J], 贺晨; 唐秋莎因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

现有抗癌纳米医学粒子太大最佳大小50纳米癌症纳米凤凰科技讯北京时间10月17日消息科学日报报道,包含传递至特定组织和细胞的纳米粒子的纳米医学将为癌症诊断和治疗提供新方法。

理解纳米医学生理化学的相关性,以及它与生物反应和功能的相关性,对于进一步研发抗癌药物至关重要。

三种单分散药物-二氧化硅纳米复合物,最佳大小50纳米“为了研发具有高级抗癌特性的下一代纳米医学,我们必须理解它们生物化学特性——尤其是颗粒大小——与它们对生物系统发生的相互作用之间的相关性。

”美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的材料科学和工程助理教授程建军(Jianjun Cheng)这样解释道。

在这项发表在期刊《美国国家科学院院刊》上的最新研究里,程和他的合作作者系统的评估了三种单分散药物-二氧化硅纳米复合物的与大小有关的生物学特征,这些复合物大小分别为20、50和200纳米。

“利用新颖的化学和工程设计,这一领域微型纳米粒子的大小有了重大突破,”程补充说道。

“然而,目前大多数被批准的抗癌纳米医学大小为100至200纳米之间,近期研究显示更小的抗癌纳米医学——尤其是50纳米甚至更小——在活的有机体内表现出更好的性能,例如更高的组织渗透和提高肿瘤抑制。

”“在过去的20至30年间,普查显示粒子大小在决定生物分布、肿瘤渗透、细胞内化、清除血浆和组织、以及身体排泄物方面起着关键作用,这些都影响了癌症的治疗效力,”研究第一作者唐莉(Li Tang)这样说道。

“我们的研究显示清晰证据表明,抗癌纳米医学存在最优化的粒子大小,导致较高的肿瘤保留。

”在调查的三个纳米复合物中,50纳米的粒子大小提供了深层肿瘤组织渗透、有效地癌症细胞内化以及缓慢的肿瘤清除的最优结合在对抗活的有机体内原发性或转移性肿瘤时表现出最高的效力。

为了进一步获得有关纳米医学的尺寸依赖性在肿瘤积累和保留方面的新见解,研究人员研发了球面对称肿瘤里纳米粒子时空分布的数字模型。

这一结果对于指导设计癌症治疗的新纳米医学的未来研究极其重要,程补充说道。

文章编号: 1000-1336(2011)03-0450-05靶脑型载药纳米粒子周如梅付爱玲李晓荣西南大学药学院,重庆 400716摘要:中枢神经系统(central nervous system, CNS)疾病严重影响人们的生活,给社会、家庭带来沉重负担。

CNS疾病治疗的瓶颈是血脑屏障(blood brain barrier, BBB)的存在,严重限制了药物从血液转运到CNS。

靶脑型纳米粒子的开发,是克服BBB的限制作用、发展治疗CNS疾病药物的一个有效途径。

新近发展的修饰技术,使蛋白质或肽、表面活性剂、脂类等生物分子与纳米粒子相偶联,产生了多种类型的靶脑型纳米粒子。

不同的纳米粒子尽管入脑机制不同,但均可以使药物在脑中聚集,达到治疗CNS疾病的目的。

关键词:纳米粒子;靶脑转运;血脑屏障中图分类号: R971我国罹患中枢神经系统(central nervous system, CNS)疾病人群数量每年都在增加,严重影响正常工作和生活质量。

人们致力于寻找、开发CNS疾病治疗药物,但是由于血脑屏障(blood brain barrier, BBB)的存在,严格限制这些治疗药物转运入脑。

BBB主要由脑毛细血管内皮细胞、基底膜和神经胶质细胞足突三层结构所组成,毛细血管壁内皮细胞存在紧密连接,形成类上皮组织的高阻力屏障,并且超过90%的微血管基底膜有星状细胞脚板包绕,严格限制大分子药物的通透,而不能发挥药效作用。

纳米粒子指由天然或合成的高分子材料制成的固体胶粒,粒径通常为1~1000 nm。

在药物研究中,纳米粒子可作为传导或运送药物的载体,并且可通透BBB[1]。

因此,若将化合物包裹在纳米粒子中,纳米载体可能协助化合物分子进入脑内。

这种纳米粒子携带药物入脑转运的方式,可能是治疗CNS疾病的一个有效途径。

然而,由于普通的纳米粒子在体内易被吞噬而快速降解,并且不能向脑内聚集。

为了使脑中有高浓度的药物,研究者将纳米粒子进行修饰,提高其稳定性和脑靶向性。

本文将对此方面新近研究进展做一综述。

一般认为,脑靶向性药物在每克脑的浓度应当高于注射量的2%[2]。

为实现此目标,靶脑型纳米粒子在组成上与其它纳米粒子有所不同,如蛋白质或肽修饰的纳米粒子、聚山梨酯80修饰的纳米粒子、固体脂类纳米粒子和磁性纳米粒子等。

尽管这些靶脑型纳米粒子均可以使药物在脑中聚集,但不同的纳米粒子入脑的机制不同。

1. 蛋白质或肽修饰的纳米粒子1.1 受体配体及受体抗体修饰的纳米粒子BBB是存在于神经元与血液之间的一个生理屏障。

BBB可选择性地允许一些脂溶性的小分子物质和内源性蛋白质进入脑内。

已知脑毛细血管内皮细胞上存在着一些蛋白受体,当蛋白质与其受体结合后,能以穿胞作用透过BBB进入脑内。

这些蛋白质包括转铁蛋白、低密度脂蛋白和胰岛素等。

以这些蛋白质或其受体的抗体修饰纳米粒子,可明显增加其脑靶向性[3,4]。

1.1.1 转铁蛋白修饰的纳米粒子在快速增殖细胞的细胞表面,如脑肿瘤细胞,尤其是胶质母细胞瘤,转铁蛋白受体高水平表达。

利用转铁蛋白修饰纳米粒子,可实现纳米粒子在脑肿瘤细胞中聚集。

首先使用生物素酰氯将聚乙二醇(polyethylene glycol, PEG)酯化,然后将这种异生物素化的聚乙二醇与聚乳酸收稿日期:2010-09-23教育部博士点基金项目(20090182120017)和西南大学科研基金专项(2120132111)资助作者简介:周如梅(1984-),女,硕士生,E-m a i l:zhourumei1985@;付爱玲(1973-),女,博士,教授,通讯作者,E-mail: Fuailing1008@;李晓荣(1974-) ,女,博士,副教授,E-mail: lxrqw@形成共聚物。

这种表面上含有生物素基团的聚乙二醇-聚乳酸共聚物,通过纳米沉淀技术与转铁蛋白偶联形成纳米粒子,经尾静脉注射入C6荷胶质瘤模型大鼠。

检测发现,修饰后的纳米粒子可浓集于脑部肿瘤区域,而未经转铁蛋白修饰的纳米粒子在脑内则几乎检测不出[5]。

1.1.2 低密度脂蛋白修饰的纳米粒子将载脂蛋白与聚甲氧基聚乙二醇-十六烷基氰基丙烯酸酯纳米粒子在室温孵育后,纳米粒子可快速通透体外培养的BBB模型[6]。

以载脂蛋白A-I包裹寡核苷酸载药纳米粒子,明显增加了CNS对纳米粒子的摄入。

机理研究表明,载脂蛋白是与BBB上的低密度脂蛋白受体结合后,与其修饰的纳米粒子以受体介导的内吞方式入脑[7]。

1.1.3 胰岛素和胰岛素受体抗体修饰的纳米粒子通过去溶剂化作用获得人血清白蛋白(human serum al-bumin, HAS)纳米粒子,通过连有N-羟基丁二酰亚胺(N-hydroxysuccinimide, NHS)和甲基丙烯醛(methyl ac-rolein, MAL)的聚乙二醇(polyethylene glycol, PEG),NHS–PEG–MAL,将胰岛素和胰岛素受体抗体分别连接到HAS纳米粒子上,用这个纳米复合物携带镇痛药物洛哌丁胺入脑,以连有免疫球蛋白G的HAS纳米粒子作为对照组,尾静脉注射ICR大鼠,甩尾实验表明,与对照组相比,胰岛素和胰岛素受体抗体修饰的HAS纳米粒子可以透过BBB,并有明显的镇痛作用[8]。

1.2嗜神经多肽和蛋白修饰的纳米粒子自然界存在一些嗜神经的多肽或蛋白,它们对CNS具有高亲和力,如狂犬病毒糖蛋白、梭菌神经毒素等。

开发利用这些多肽,对CNS疾病的治疗有重要意义。

1.2.1 狂犬病毒糖蛋白衍生肽段修饰的纳米粒子已知狂犬病毒粒子表面糖蛋白(rabies virus glycoprotein, RVG)是病毒嗜神经性的主要组分。

研究表明,糖蛋白上的29个氨基酸的肽段(RVG29)具有与整个蛋白相似的组织亲和力。

开发利用这段多肽,将RVG29与纳米粒子结合,对CNS疾病的治疗有重大的意义。

通过NHS–PEG–MAL,将RVG29与聚乙二胺(polyami-doamine, PAMAM)树枝状聚合物构成的纳米粒子连接,形成PAMAM-PEG-RVG29复合物。

与未经修饰的PAMAM纳米粒子相比,PAMAM-PEG-RVG29复合物可将外源DNA靶向转运到脑组织中。

机制研究表明,脑BBB对PAMAM–PEG–RVG29/DNA复合物的摄取可被RVG29和γ-氨基丁酸(γ-amino butyric acid,GABA)所抑制,而不受乙酰胆碱受体拮抗剂或激动剂的抑制,并且由于BBB上不存在乙酰胆碱受体,提示RVG29可能与BBB上的GABA受体结合后,以受体介导的内吞作用,实现靶脑转运[9]。

1.2.2 梭菌神经毒素C末端片段修饰的纳米粒子从轴突末端到神经细胞体的逆向转运,是一个很重要的神经过程。

一些病毒和细菌病原体通过这个途径,侵染运动神经元。

通过这种转运途径,物质可以高效透过BBB[10]。

研究发现,梭菌神经毒素(clostridium neurotoxin, CNT)通过逆向转运方式转运到CNS。

CNT包括破伤风毒素和肉毒菌毒素的7个血清分型,它们具有相同的结构和功能单位。

破伤风毒分为A、B、C三个部分,对脑干神经和脊髓前角神经细胞有高度亲和力。

无毒的破伤风毒素C片段(fragment C of tetanus toxin, TTC)是破伤风毒素C末端的非毒性区域。

TTC有全毒素的一些特征,具有与神经元结合、内在化、逆向和跨突触转运的性质。

因此,利用TTC修饰纳米粒子可以实现高效转运。

将TTC通过中性链亲和素连接到PEG化的聚乳酸聚乙醇酸共聚物(polylacticcoglycolic acid,PLGA)上。

体外细胞试验表明,TTC-PLGA选择性靶向成神经瘤细胞,对肝细胞和内皮细胞没有靶向性[11]。

此外,用破伤风毒素和肉毒菌毒素的C末端区域分别修饰纳米粒子,与未经修饰的纳米粒子相比,对神经细胞的转染率提高了30倍[12]。

研究表明,TTC对神经节苷脂有高亲和性,神经节苷脂是破伤风的受体,特异性存在于神经元细胞表面,当TTC与神经元结合后,就会通过逆向途径,实现高效转运[13,14]。

1.3阳离子多肽或蛋白修饰的纳米粒子质膜是磷脂双分子层,带有负电荷,可以利用正负电荷的相互吸引作用,通过吸附介导,促进外源物质对BBB的通透率。

用阳离子多肽或蛋白修饰纳米粒子,可以促进纳米粒子的入脑转运。

用开环聚合方法合成PEG化多聚乳酸(polymer of lactic acid, PLA)纳米粒子,通过马来酰亚胺将阳离子牛血清白蛋白(cationic bovine serum albumin, CBSA)连接到PLA上,以若丹明b等作为荧光标记,牛血清白蛋白(bovine serum albumin, BSA)修饰的PLA和未经修饰的PLA作为对照组,尾静脉注射SD大鼠,CBSA修饰的PLA纳米粒子组,脑内荧光强度远远高于对照组[15]。

另外,用CBSA修饰PLGA纳米粒子,入脑浓度是未经CBSA修饰的PLGA的2.31倍,脾脏中,CBSA修饰PLGA的浓度仅是PLGA的0.29倍[16],表明CBSA修饰的纳米粒子可以作为理想的靶脑转运载体。

2. 聚山梨酯80修饰的纳米粒子利用聚山梨酯80修饰的纳米粒子可成功地将治疗药物靶脑转运。

阿尔兹海默症是一种退行性CNS疾病,主要特征为记忆力和其他认知功能进行性减退。

利斯的明是一种可逆性的胆碱酯酶抑制剂,可用于阿尔兹海默症的治疗,但利斯的明的BBB通透率较低,使用剂量较大。

为得到靶脑转运的利斯的明,使用1%聚山梨酯80修饰的聚N -氰基丙烯酸正丁酯[poly(n-butylcyanoacrylate), NBCA]纳米粒子进行包裹。

动物研究表明,与未经修饰的纳米粒子相比,聚山梨酯80修饰的利斯的明的BBB通透率提高了3.82倍[17]。

另外,1%聚山梨酯80修饰的NBCA纳米粒子包裹阿霉素,静脉注射入荷神经胶质瘤模型大鼠体内,明显提高了大鼠的存活率[18]。

聚山梨酯80是一种表面活性剂,所修饰的NBCA纳米粒穿透BBB,其机理可能是通过载脂蛋白介导的胞吞作用[19]。

研究发现,聚山梨酯80包裹的NBCA,能将血浆中的载脂蛋白B和 E吸附到其表面,载脂蛋白能与脑内毛细血管内皮细胞上的低密度脂蛋白受体结合,借助受体介导的胞吞作用穿过血脑屏障进入脑组织。

3. 固体脂质纳米粒子脂质体和相关脂类常被用做药物载体。

新近发展的脂质纳米粒子是传统胶体载体,如乳剂、脂质体和多聚物的替代转运载体。

先进的连接技术出现了新型的固体脂质纳米粒如聚合物混合脂质纳米粒、纳米脂质微粒和长循环固体脂质纳米粒等。

由于固体脂质纳米粒子的低细胞毒性、高载药量和工艺易于放大等性质,使它比其他聚合物结构的纳米粒子更具有应用前景。