2013中国十大科技进展新闻揭晓

- 格式:docx

- 大小:16.44 KB

- 文档页数:4

2010年中国十大科技进展新闻1、嫦娥二号成功发射探月工程二期揭幕嫦娥二号10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心成功升空。

作为中国探月工程二期的技术先导星,嫦娥二号的主要任务是为嫦娥三号实现月面软着陆开展部分关键技术试验,并继续进行月球科学探测和研究。

10月9日,在顺利完成了第三次近月制动后,嫦娥二号卫星成功进入100公里环月工作轨道,按计划开展了各项科学试验与在轨测试,之后降低轨道对月面虹湾地区进行了成像。

虹湾地区位于月球北纬43度左右、西经31度左右,东西长约300公里,南北长约100公里,是嫦娥三号预选着陆区。

10月28日,分辨率达1.3米的月面虹湾影像图的传回,标志着嫦娥二号任务所确定的工程目标全部实现。

2、“天河一号”成为全球最快超级计算机 11月17日,国际超级计算机TOP500组织正式发布第36届世界超级计算机500强排名榜。

由国防科技大学研制、安装在国家超级计算天津中心的“天河一号”超级计算机系统,以峰值速度4700万亿次、持续速度2566万亿次每秒浮点运算的优异性能位居世界第一,取得了我国自主研制超级计算机综合技术水平进入世界领先行列的历史性突破。

“天河一号”采用了自主研制的高速互连芯片,使得CPU之间的通信速度大幅提升。

中央处理器也首次部分采用自主研制的“飞腾--1000”芯片。

操作系列软件也是自主研制的“麒麟操作系统”。

3、深海载人潜水器海试首次突破3700米水深纪录经过约100家科研机构和企业6年努力,我国第一台自行设计、自主集成研制的“蛟龙号”深海载人潜水器,5月31日至7月18日,在我国南海进行了3000米级海上试验,最大下潜深度达到3759米。

这标志着我国成为继美、法、俄、日之后第五个掌握3500米以上大深度载人深潜技术的国家。

“蛟龙号”载人深潜器在世界上同类型的载人潜水器中具有最大设计下潜深度——7000米,这意味着该潜水器可在占世界海洋面积99.8%的广阔海域使用,代表着深海高技术领域的最前沿。

2014·1·C hina Basic S cience 32013年度中国科学十大进展简介收稿日期:2014-2-19修回日期:2014-3-10[编者按]为加强对我国重大基础研究进展的宣传,激励广大科技工作者的科学热情和奉献精神,促进全社会对基础研究的理解、关心和支持,特开展“中国科学十大进展”评选活动。

该评选活动由科技部基础研究管理中心主办,《中国基础科学》、《科技导报》、《中国科学院院刊》、《中国科学基金》和《科学通报》编辑部协办。

2013年度“中国科学十大进展”评选结果于2014年2月19日揭晓。

中国科学家积极应对新发H7N9禽流感病毒取得重要进展;在磁性拓扑绝缘体中观测到量子反常霍耳效应;利用原子力显微镜直接观测到分子间氢键;北京谱仪III 观测到一种包含至少4个夸克的带电粒子;小麦A 基因组和D 基因组草图绘制完成;利用小分子化合物将小鼠体细胞诱导成为多潜能干细胞;合成出极硬纳米孪晶立方氮化硼;研发出一种兼具大弹性应变、低模量和高强度的相变金属纳米复合材料;基于等离激元增强拉曼散射实现单分子化学成像;发现星形胶质细胞多巴胺D2受体通过αB 晶状体蛋白抑制神经炎症等10项由我国科学家完成或为主完成的重要研究进展入选“2013年度中国科学十大进展”。

关键词:中国科学十大进展评选中图分类号:G31文献标识码:E文章编号:1009-2412(2014)01-0003-10DOI :10.3969/j.issn.1009-2412.2014.01.001一、中国科学家积极应对新发H7N9禽流感病毒取得重要进展2013年2—3月间,在中国上海和安徽首先发现有3位城市居民因接触活禽感染一种新型禽流感病毒而患急性进行性下呼吸道感染,进而发生了一种新的禽流感病毒(H7N9)流行。

一年时间内,H7N9出现了两波流行:第一波为2013年2—5月,我国内地共报告感染病例133例,然后病例数显著下降,整个夏季仅有2例报告病例;但从2013年10月份起,病例数迅速增加,截至2014年3月8日,我国内地共报告241例,形成第二波流行,由该病毒所导致的总感染病例已接近400例。

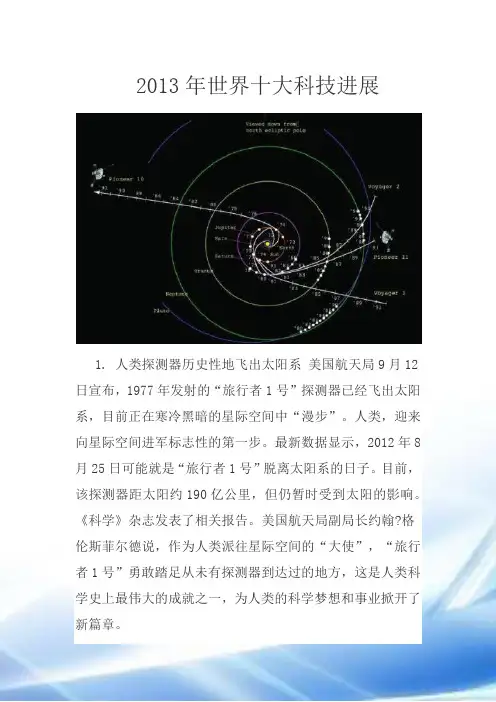

2013年世界十大科技进展1. 人类探测器历史性地飞出太阳系美国航天局9月12日宣布,1977年发射的“旅行者1号”探测器已经飞出太阳系,目前正在寒冷黑暗的星际空间中“漫步”。

人类,迎来向星际空间进军标志性的第一步。

最新数据显示,2012年8月25日可能就是“旅行者1号”脱离太阳系的日子。

目前,该探测器距太阳约190亿公里,但仍暂时受到太阳的影响。

《科学》杂志发表了相关报告。

美国航天局副局长约翰?格伦斯菲尔德说,作为人类派往星际空间的“大使”,“旅行者1号”勇敢踏足从未有探测器到达过的地方,这是人类科学史上最伟大的成就之一,为人类的科学梦想和事业掀开了新篇章。

2. 首次3D打印出“活体组织”研究人员创造出一种水滴网络,能够模仿生物组织中的细胞的一些特性。

利用一台3D打印机,英国牛津大学的一个研究小组将这些小水滴组装成为一种和胶状物类似的物质,从而能够像肌肉一样弯曲,并能够像神经细胞束一样传输电信号,这一成果将有望使用在医疗领域。

研究人员在4月5日出版的《科学》杂志上报告了这一研究成果。

研究人员说,这样打印出来的材料其质地和大脑和脂肪组织相似,可做出类似肌肉样活动的折叠动作,且具备像神经元那样工作的通信网络结构,可用于修复或增强衰竭的器官。

3. 世界第一台碳纳米管计算机建成美国斯坦福大学研究人员利用新设计方法建成的碳纳米管计算机芯片包含178个晶体管,其中每个晶体管由10至200个碳纳米管构成。

不过,这一设备只是未来碳纳米管电子设备的基本原型,目前只能运行支持计数和排列等简单功能的操作系统。

论文发表在《自然》杂志上。

专家认为,受限于硅自身性质,传统半导体技术已经趋近极限,而这项新突破使人们看到用碳纳米管代替硅,制造出体积更小、速度更快、价格更便宜的新一代电子设备的可能性。

这一成果或将开启电子设备新时代。

4. 首次发现人类DNA存在四链螺旋结构剑桥大学的尚卡尔?巴拉苏布拉马尼安等人在《自然?化学》杂志上报告说,过去研究者能在实验室中制出四链螺旋结构的DNA,但一直不知道这种结构是否在人体内天然存在,他们使用一种会发出荧光、只和四链结构DNA结合而不和普通双链结构DNA结合的物质,首次证实了人类DNA中也存在四链螺旋结构。

Top 10 2013年科学事件作者:来源:《科学24小时》2014年第03期又到了一年一度回顾过去,展望未来的时候了。

2013年可谓科学大年,不少重大科学成果都不约而同地集中在这个年度发布。

从国内到国外,从地球到太空,从微观到宏观,几乎每个月都有令人期待的爆炸性事件。

接下来就让我们盘点一下2013年十大科学事件吧!NO.1“嫦娥三号”实现软着陆入选理由中国成为世界上第三个独立自主实施月球软着陆的国家。

2013年12月14日21时11分,“嫦娥三号”在月球正面的虹湾以东地区实现软着陆。

“嫦娥三号”开启了中国月球探测史,中国也成为继美国、俄罗斯之后,世界上第三个独立自主实施月球软着陆的国家。

此外,“嫦娥三号”还突破了多项技术瓶颈,实现了多个全球“首次”:月面软着陆就位探测与月球车巡视勘察两者同时进行并有机结合;在国际上首次利用测月雷达实测月壤厚度和月壳岩石结构;首次在软着陆地点利用数据转发器精确测定地月间距离,进行月球动力学研究;首次进行月基光学天文观测,研究太阳系外行星系统、星震和活动星系核……NO.2科学家首次观察到量子反常霍尔效应入选理由“量子霍尔效应家族”最后一个成员的发现。

2013年,由清华大学薛其坤院士领衔的实验团队,从实验上首次观测到了量子反常霍尔效应,这被著名物理学家杨振宁教授誉为“诺贝尔奖级”的科研成果。

量子霍尔效应在物理学中占据着极其重要的地位,自1988年科学家提出可能存在量子反常霍尔效应后,科学家们始终没有在实验上取得任何进展。

当然,作为可能是“量子霍尔效应家族”的最后一个成员,量子反常霍尔效应哪能这么轻易被发现呢?量子反常霍尔效应可能在未来的电子器件中发挥特殊作用:无需高强磁场,就可以制造低能耗的高速电子器件——例如极低能耗的芯片——从而解决电脑发热问题和摩尔定律的瓶颈问题,进而催生高容错的全拓扑量子计算机——这意味着个人电脑真正意义上的“更新换代”。

这是一个符合未来大数据时代需求的重要发现。

2012中国世界十大科技进展新闻揭晓由中国科学院、中国工程院主办,中国科学院院士工作局、中国工程院办公厅、中国科学报社承办,中国科学院院士和中国工程院院士评选的瀚霖杯2012年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻,2013年1月19日揭晓。

此项年度评选活动至今已举办了19次。

评选结果经新闻媒体广泛报道后,在社会上产生了强烈反响,使公众进一步了解国内外科技发展的动态,对宣传、普及科学技术起到了积极作用。

2012年中国十大科技进展新闻是:1. “神九”载人飞船与天宫一号成功对接6月29日10时03分,在经过近13天太空飞行后,神舟九号载人飞船返回舱顺利着陆,天宫一号与神舟九号载人交会对接任务获得圆满成功。

神舟九号飞船于6月16日18时37分从酒泉卫星发射中心发射升空,先后与天宫一号目标飞行器在轨成功进行了两次交会对接。

在轨飞行期间,航天员景海鹏、刘旺、刘洋按计划开展了一系列空间科学实验和技术试验,取得了丰富成果。

天宫一号与神舟九号载人交会对接任务的圆满成功,实现了我国空间交会对接技术的又一重大突破,标志着我国载人航天工程第二步战略目标取得了具有决定性意义的重要进展。

2. “蛟龙”号下潜突破7000米6月3日,“蛟龙”号再次出征,向7000米发起冲击。

6月24日上午9时许,“蛟龙”号成功在7020米深海底坐底,再创我国载人深潜新纪录。

作为拥有自主知识产权的第一台深海载人潜水器,“蛟龙”号方案设计和关键核心技术,像耐压结构、生命保障、远程水声通讯、系统控制等,以及总装联调和海上试验都是由我国独立完成。

“蛟龙”号7000米的重大突破,标志着我国具备载人到达全球99.8%以上海洋深处进行作业的能力,体现了我国在深海技术领域的重大进步。

3. 世界首条高寒地区高速铁路突破三大技术难题12月1日,哈(尔滨大(连客运专线正式开通运营。

据参与设计的铁道第一勘察设计院专家介绍,哈大高铁是我国目前在高纬度严寒地区设计的标准最高的一条高速铁路,也是世界上首条高寒地区建成运营的高速铁路。

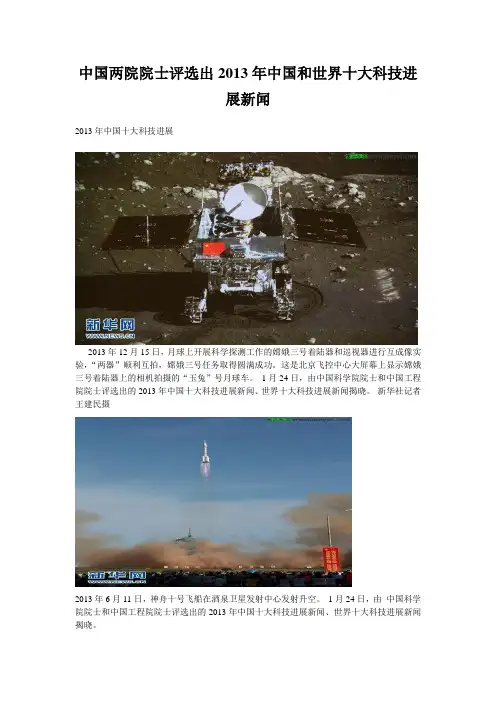

中国两院院士评选出2013年中国和世界十大科技进展新闻2013年中国十大科技进展2013年12月15日,月球上开展科学探测工作的嫦娥三号着陆器和巡视器进行互成像实验,“两器”顺利互拍,嫦娥三号任务取得圆满成功。

这是北京飞控中心大屏幕上显示嫦娥三号着陆器上的相机拍摄的“玉兔”号月球车。

1月24日,由中国科学院院士和中国工程院院士评选出的2013年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻揭晓。

新华社记者王建民摄2013年6月11日,神舟十号飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。

1月24日,由中国科学院院士和中国工程院院士评选出的2013年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻揭晓。

2013年4月16日,河南省新乡市疾控中心实验室工作人员展示H7N9试剂,该试剂可用于确诊H7N9禽流感病毒。

1月24日,由中国科学院院士和中国工程院院士评选出的2013年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻揭晓。

新华社记者李博摄2013年6月17日拍摄的天河二号超级计算机系统。

6月17日,国际TOP500组织公布最新全球超级计算机500强排行榜榜单,中国国防科学技术大学研制的“天河二号”以每秒33.86千万亿次的浮点运算速度,成为全球最快的超级计算机。

1月24日,由中国科学院院士和中国工程院院士评选出的2013年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻揭晓。

新华社记者龙弘涛摄2013年3月19日,浙江大学高分子科学与工程学系高超教授展示制造出的“全碳气凝胶”的固态材料。

这种固态材料密度仅每立方厘米0.16毫克,是迄今为止世界上最轻的材料。

1月24日,由中国科学院院士和中国工程院院士评选出的2013年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻揭晓。

新华社记者鞠焕宗摄2013年9月4日,中科院的工作人员在检查深紫外非线性光学晶体的光透度。

9月6日,由中科院承担的国家重大科研装备“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”通过验收,使我国成为目前世界上唯一能够制造实用化、精密化深紫外全固态激光器的国家。

2013科技世界十宗最凯文·凯利在《技术元素》一书中说,大部分人眼中的科技意味着炼铁厂、电话、化学制品、汽车、硅芯片和其他一大堆冰冷的东西——“我们几乎能听见它们厚重的金属震荡之音:tektek。

”但一切在2013年出现改变。

这一年,科技业跃跃欲试,想要让科幻小说走进现实,让不可能成为可能。

从3D打印的炫彩登场,到可穿戴设备掀起的技术革命,再到大数据、机器人的风起云涌,昔日依靠石油燃料和钢筋水泥支撑起的生活方式,正在变得更智能、更温暖、更个性。

而当技术撞上资本,嗅觉灵敏的大亨们早就瞄准热点一拥而上。

在这一年,新技术个股可谓叱咤市场,表现可圈可点。

科技,正在重新定义我们的生活。

这一年,当我们谈论科技时,我们在谈些什么?最热、最炫、最酷、最强……身处2013年的科技世界,我们不断为新的发现、新的技术、新的进步感到兴奋惊喜,不仅是因为我们正见证着它们发展推进,更因为这些科技灵感与我们的生活息息相关。

2013年十项新科技的应用,又为我们打开了十扇改变世界的门窗。

1.热可穿戴设备智能眼镜及手表、高尔夫手套、袜子、睡衣,甚至是时差治疗仪——形形色色的仪器一旦和身体绑定在一起,便成了最热的科技应用。

谷歌眼镜的到来引爆了一场革命。

它不仅是眼镜,还可以是智能手机、是移动摄像机、是导航仪,甚至是微型电脑。

一些人认为,此类产品可以改变人类看待世界的方式。

但也有人将其定义为个人隐私侵犯者。

尽管存在争议,但由可穿戴设备引发的热潮还是一发不可收拾地袭来,微软、三星等科技业巨头相继发起冲击。

这些个股今年的股价表现均可圈可点。

“领头羊”谷歌,股价在今年首次站上每股1000美元大关。

截至12月24日,涨幅达57.18%。

更值得一提的是,旗下资产被谷歌收购的中国台湾地区奇景光电公司,年内涨幅更高达464.58%。

奇景光电将成为谷歌眼镜的主要配件供应商。

医疗厂商也纷纷布局。

美国移动医疗设备生产商BioTelemetry公司已与美国联合健康保险公司签约,可穿戴设备在医疗领域的前景不可估量,BioTelemetry年内股价也飙升217.54%。

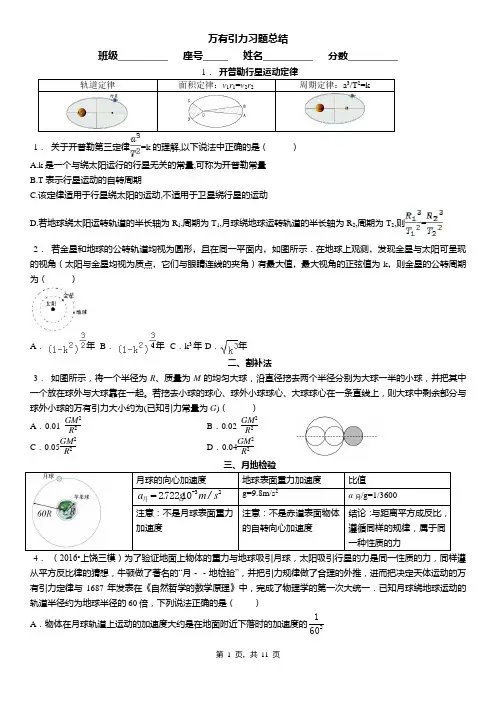

万有引力习题总结班级__________ 座号_____ 姓名__________ 分数__________1. 开普勒行星运动定律轨道定律面积定律:v 1r 1=v 2r 2周期定律:a 3/T 2=k1. 关于开普勒第三定律=k 的理解,以下说法中正确的是( )A.k 是一个与绕太阳运行的行星无关的常量,可称为开普勒常量B.T 表示行星运动的自转周期C.该定律适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕行星的运动D.若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R 1,周期为T 1,月球绕地球运转轨道的半长轴为R 2,周期为T 2,则=2. 若金星和地球的公转轨道均视为圆形,且在同一平面内,如图所示.在地球上观测,发现金星与太阳可呈现的视角(太阳与金星均视为质点,它们与眼睛连线的夹角)有最大值,最大视角的正弦值为k ,则金星的公转周期为( )A .年 B .年 C .k 3年 D .年 二、割补法3. 如图所示,将一个半径为R 、质量为M 的均匀大球,沿直径挖去两个半径分别为大球一半的小球,并把其中一个放在球外与大球靠在一起。

若挖去小球的球心、球外小球球心、大球球心在一条直线上,则大球中剩余部分与球外小球的万有引力大小约为(已知引力常量为G )( )A .0.01 GM 2R 2B .0.02 GM 2R 2C .0.05GM 2R 2D .0.04GM 2R2月球的向心加速度地球表面重力加速度比值 =-32月272210a .m /sg=9.8m/s 2a 月/g=1/3600注意:不是月球表面重力加速度注意:不是赤道表面物体的自转向心加速度结论:与距离平方成反比,遵循同样的规律,属于同一种性质的力4. (2016•上饶三模)为了验证地面上物体的重力与地球吸引月球,太阳吸引行星的力是同一性质的力,同样遵从平方反比律的猜想,牛顿做了著名的“月﹣﹣地检验”,并把引力规律做了合理的外推,进而把决定天体运动的万有引力定律与1687年发表在《自然哲学的数学原理》中,完成了物理学的第一次大统一.已知月球绕地球运动的轨道半径约为地球半径的60倍,下列说法正确的是( )A .物体在月球轨道上运动的加速度大约是在地面附近下落时的加速度的2601B .物体在月球表面下落时的加速度是在地球表面下落时的加速度的2601 C .月球绕地球运行的周期是近地卫星绕地球运行周期的60倍 D .月球绕地球运行的线速度是近地卫星绕地球运行线速度的6015. (2019·茂名调研)宇航员在某星球上为了探测其自转周期做了如下实验:在该星球两极点,用弹簧秤测得质量为M 的砝码所受重力为F ,在赤道测得该砝码所受重力为F ′。

1、TD—LTE—Advanced成为4G国际标准2012年1月18日,以大唐电信集团为核心提出的TD—LTE—Advanced被国际电信联盟(ITU)确定成为4G国际标准,正式成为两大4G国际标准之一。

这是我国通信发展史上继自主创新的TD—SCDMA成为3G国际标准之后的又一重要的里程碑,标志着我国在移动通信标准制定领域保持了世界领先地位,为TD—LTE产业的后续发展及国际化打下了重要基础。

2、发现中微子振荡新模式2012年3月8日,大亚湾中微子实验国际合作组发言人王贻芳在北京宣布,大亚湾中微子实验发现了一种新的中微子振荡,并测量到其振荡几率。

这一重要成果是对物质世界基本规律的一项新的认识,对中微子物理未来发展方向起到了决定性作用,并将有助于破解宇宙中“反物质消失之谜”。

3、“蛟龙”号完成7000米深潜试验2012年6月,我国自主设计的“蛟龙”号载人潜水器在第49次下潜试验中,成功突破7000米水深大关,总共完成6次下潜,3次超越7000米,最大下潜深度达到7062米。

海试取得了宝贵的海底地质样品、生物样品、沉积物样品和水样。

这是目前世界科学家利用载人潜水器首次在马里亚纳海沟7000米深度的海底获得的第一手宝贵资料。

4、神舟九号和天宫一号成功实现载人交会对接2012年6月18日14时14分,神舟九号载人飞船与天宫一号目标飞行器成功对接,航天员景海鹏、刘旺与我国首位女航天员刘洋首次成功访问在轨飞行器。

6月24日,在航天员刘旺的操纵下,神舟九号飞船与天宫一号顺利对接,圆满完成我国首次手控交会对接任务。

这标志着我国具备了向在轨航天器可靠地往返运送人员和物资的能力,使我国成为世界上第三个独立掌握载人空间交会对接技术的国家,对我国航天科技事业的发展具有极大的促进和推动作用。

5、发明专利授权累计100万件2012年7月16日,国家知识产权局局长田力普现场为我国第100万号授权发明专利签发证书。

自1985年授权首件发明专利,我国仅用27年时间便实现了发明专利授权总量达到100万件的目标,成为世界上实现这一目标耗时最短的国家。

2013 科技盘点作者:暂无来源:《华东科技》 2014年第1期重大专项:勇担重任,前瞻布局自主创新能力的提升不是一朝一夕之功,这不仅需要长期的基础研究积累,更需要敢于创新的科研资源。

重大专项的很多技术突破是建立在战略性新兴产业的基础上的,上海通过前瞻布局科技专项,高效地分配资源,加快培育战略性新兴产业的发展,为关键技术突破与提供了强大的技术支撑和智力支持。

65-45纳米介质刻蚀机通过9家国际主流生产线的考核验证,累计实现销售32台,32-22纳米介质刻蚀机生产样机完成组装。

重大新药创制专项,已研制上市4个国家一类新药和重组抗CD25人源化单克隆抗体等30个新药,4个产品完成临床研究。

极大规模集成电路成套装备与工艺、新一代宽带无线移动通信网、转基因生物新品种培育、重大传染病防治等一个个重大专项,纷纷攻坚克难,取得了突破性进展。

据统计,民口10个重大专项中,上海累计承担708项,一批重大创新成果加快产业化。

此外,上海为神舟十号载人航天工程、“嫦娥三号”以及“蛟龙”号载人潜水器科考工作提供了重要技术支撑,也为2013年上海科技增添了绚烂的色彩。

重大专项的研发并不是一件易事,通常耗资巨大,周期较长,几年甚至十几年可能都难以看到成效,这就需要承担者有敢于承受风险并冲锋陷阵的勇气。

上海积极承担了多项重大专项,从先进的科学设施到深厚的研究基础,再到强有力的技术和智力支持,为国家重大专项的突破性进展做了不懈的努力。

前瞻布局,抢抓机遇是引领科技前沿必备的素质。

上海始终着眼于经济社会发展需求和科技发展趋势,不断提升对重要方向和重大关键技术、技术路线的科学判断,在承担国家重大专项的同时,积极谋划部署市级科技重大专项,强化科技领域的前瞻布局,推进战略性新兴产业的发展,实质性启动战略性新兴产业技术创新专项工程,发布技术创新专项工程的项目指南,选定高温超导、新型显示、半导体照明、燃气轮机、高性能计算等领域启动一批重大、重点项目,培育新的产业增长点。

2013年中国十大科技成就

1.嫦娥三号登陆月球、神舟十号飞船和天宫一号交会对接

12月15日,“嫦娥三号”携带的“玉兔”月球车在月球开始工作,标志着中国

首次地外天体软着陆成功。

这也是人类时隔37年再次在月球表面展开探测工作。

2013年夏天,执行我国第五次载人航天任务的“神舟十号”飞船实现了我

国首次载人航天应用性飞行,实施了我国首次航天器绕飞交会试验,这标志着

神舟飞船与“天宫一号”的对接技术已经成熟,我国将就此进入空间站建设阶

段。

2、实现量子反常霍尔效应

3、使用小分子化学物质诱导多能干细胞,逆转生命时钟

4、艾滋病感染粘膜疫苗研究取得重大进展

5、中科大测出量子纠缠速度下限(光速的10000倍)

量子纠缠现象被爱因斯坦称为“鬼魅般超距作用”,是量子通信的理论基础。

6、成功研发世界第一个半浮栅晶体管(SFGT)

7、世界首个存储单光子量子存储器,量子计算机的研发前进了一大步

8、成功研发H7N9禽流感病毒疫苗株

这是中国自主研发的首例流感病毒疫苗株,改变了我国一直以来流感疫苗

株依赖国外进口的历史。

9、世界最长碳纳米管

10、天河2号重夺世界超级计算机头名

2013年6月,国防科技大学研制的中国超级计算机“天河二号”以每秒33.86千万亿次的浮点运算速度,成为全球最快的超级计算机,并且比第二名快了近

一倍。

天河2号再次蝉联冠军!

天河二号服务阵列采用了国产的新一代“飞腾-1500”CPU,这是当前国内

主频最高的自主高性能通用CPU。

2013年世界十大科技进展美国航天局12日宣布,1977年发射的“旅行者1号”探测器已经飞出太阳系,目前正在寒冷黑暗的星际空间中“漫步”。

人类,迎来向星际空间进军标志性的第一步。

最新数据显示,2012年8月25日可能就是“旅行者1号”脱离太阳系的日子。

目前,该探测器距太阳约190亿公里,但仍暂时受到太阳的影响。

研究人员日前创造出一种水滴网络,能够模仿生物组织中的细胞的一些特性。

利用一台3D 打印机,一个英国牛津大学的研究小组将这些小水滴组装成为一种与胶状物类似的物质,从而能够像肌肉一样弯曲,并能够像神经细胞束一样传输电信号,这一成果将来有望应用在医疗领域。

研究人员在4月5日出版的美国《科学》杂志上报告了这一研究成果。

新華網洛杉磯9月25日電(記者郭爽)美國斯坦福大學研究人員25日報告說,他們已建成全球第一台完全使用碳納米管的計算機。

專家認為,這一成果或將開啟電子設備新時代。

目前,用於制造電子設備中的晶體管的主流半導體材料是硅。

一段時間以來,人們一直在討論利用碳納米管代替硅制造電子設備的可能性。

約15年前,科研人員開始嘗試用碳納米管制造晶體管,然而一直無法完全依靠碳納米管造出完善的電子設備。

人类DNA(脱氧核糖核酸)具有双链螺旋结构,这是英国剑桥大学科学家沃森和克里克在1953年发表的震惊世界的成果。

60年后,剑桥大学研究人员又宣布首次发现了人类DNA还存在四链螺旋结构。

剑桥大学的尚卡尔·巴拉苏布拉马尼安等人在新一期《自然·化学》杂志上报告说,过去研究者能在实验室中制出四链螺旋结构的DNA,但一直不知道这种结构是否在人体内天然存在,他们使用一种会发出荧光、只与四链结构DNA结合而不与普通双链结构DNA结合的物质,首次证实了人类DNA中也存在四链螺旋结构。

新华网华盛顿11月21日电(记者林小春)多国研究人员21日在美国《科学》杂志上说,他们利用埋在南极冰下的粒子探测器,首次捕捉到源自太阳系外的高能中微子。

2013中国十大科技进展新闻揭晓

打开文本图片集

1. 嫦娥三号月面软着陆开展科学探测

12月2日1时30分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将嫦娥三号探测器发射升空。

14日21时11分,嫦娥三号在月球正面的虹湾以东地区实现软着陆。

15日4时35分,嫦娥三号着陆器与巡视器分离,“玉兔号”巡视器顺利驶抵月球表面。

15日23时45分,“两器”完成互拍成像。

按照计划,嫦娥三号开展月表形貌与地质构造调查、月表物质成分和可利用资源调查、地球等离子体层探测和月基光学天文观测等科学探测任务。

嫦娥三号任务的圆満成功,标志着我国探月工程“绕、落、回”第二步战略目标取得全面胜利。

这是中国首次实现地外天体软着陆,成为世界上第三个自主实施月球软着陆和月面巡视探测的国家。

2. 神舟十号飞船发射成功

6月11日17时38分,神舟十号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空,顺利将聂海胜、张晓光、王亚平3名航天员送入太空。

6月13日,神舟十号与天宫一号实现自动对接,6月23日实现手控交会对接。

6月25日,神舟十号飞船从天宫一号目标飞行器上方绕飞至其后方,并完成近距离交会,我国首次航天器绕飞交会试验取得成功。

组合体飞行期间,航天员进驻天宫一号,并开展航天医学实验、技术试验及太空授课活动,开创中国载人航天应用性飞行的先河。

6月26日,神舟十号载人飞船返回舱返回地面。

3.首次在实验中发现量子反常霍尔效应

由中科院物理所和清华大学等机构的科研人员组成的团队,在量子反常霍尔效应研究中取得重大突破。

他们从实验中首次观

测到量子反常霍尔效应,这是我国科学家从实验中独立观测到的一个重要物理现象,也是物理学领域基础研究的一项重要科学发现。

量子反常霍尔效应的美妙之处是不需要任何外加磁场,因此,人们未来有可能利用量子反常霍尔效应无耗散的边缘态发展新一代的低能耗晶体管和电子学器件,从而解决电脑发热问题和摩尔定律的瓶颈问题。

相关成果于3月14日在线发表于《科学》杂志。

4. 禽流感病毒研究获突破

中国科学院微生物所、中国疾病预防控制中心及相关高校的科研人员对H7N9禽流感病毒溯源、H5N1禽流感跨种间传播机制的研究获得重要突破。

两项成果分别在线发表于5月1日和3日《柳叶刀》和《科学》杂志。

中国农科院哈尔滨兽医所陈化兰团队一项研究表明,H7N9病毒侵入人体发生突变后,存在较大人际间流行的风险。

相关成果7月19日在线发表于《科学》杂志。

中国科学家10月26日在杭州宣布,自主研发出首例人感染H7N9禽流感病毒疫苗株。

该成果由浙江大学医学院附属第一医院联合香港大学、中国疾病预防控制中心、中国食品药品检定研究院和中国医学科学院协同攻关完成。

5. 天河二号蝉联世界超算冠军

6月17日,国防科大研制的天河二号以峰值计算速度每秒5.49亿亿次、持续计算速度每秒3.39亿亿次双精度浮点运算优越性能,在第41届世界超级计算机500强排名中位居世界第一,标志着我国在超级计算机领域已走在世界前列。

11月20日,在美国丹佛市举行的国际超级计算大会上,国际TOP500组织正式发布了第42届世界超级计算机500强排行榜。

安装在国家超级计算广州中心的天河二号超级计算机系统,再次位居榜首,蝉联世界超算冠军。

6.世界上“最轻材料”研制成功

浙江大学研制出一种被称为“全碳气凝胶”的固态材料,密度

仅每立方厘米0.16毫克,是空气密度的六分之一,也是迄今为止世界上最轻的材料。

“全碳气凝胶”在结构韧性方面也十分出色,可在数千次被压缩至原体积的20%之后迅速复原。

此外,“全碳气凝胶”还是吸油能力最强的材料之一。

现有的吸油产品一般只能吸收自身质量10倍左右的有机溶剂,而“全碳气凝胶”的吸收量可高达自身质量的900倍。

这一研究成果于2月18日在线发表于《先进材料》杂志,并被《自然》杂志在“研究要闻”栏目中重点配图评论。

7. 世界唯一实用化深紫外全固态激光器研制成功

9月6日,由中科院承担的国家重大科研装备“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”通过验收,使我国成为世界上唯一一个能够制造实用化、精密化深紫外全固态激光器的国家。

中科院科研人员在国际上首先生长出大尺寸氟硼铍酸钾晶体,并发现该晶体是第一种可用直接倍频法产生深紫外波段激光的非线性光学晶体。

科研人员在此基础上发明了棱镜耦合专利技术,率先发展出直接倍频产生深紫外激光的先进技术。

目前,中科院在棱镜耦合器件上已获中、美、日专利。

我国科学家已应用该系列装备获得了一系列重要成果,使我国深紫外领域的科研水平处于国际领先地位。

8.实现最高分辨率单分子拉曼成像

由中科院院士侯建国领衔的中国科大微尺度物质科学国家实验室单分子科学团队董振超研究小组,在国际上首次实现亚纳米分辨的单分子光学拉曼成像,将具有化学识别能力的空间成像分辨率提高到前所未有的0.5纳米。

6月6日,《自然》杂志在线发表了该项成果。

三位审稿人盛赞这项工作“打破了所有的纪录,是该领域创建以来的最大进展”;“是该领域迄今质量最高的工作,开辟了一片新天地”。

世界著名纳米光子学专家还在同期杂志的《新闻与观点》栏目撰文评述了这项研究。

9. 世界最大单机容量核能发电机研制成功

8月24日上午,目前世界最大单机容量核能发电机——台山核电站1号1750兆瓦核能发电机由中国东方电气集团东方电机有限公司完成制造,并从四川德阳市顺利发运。

台山核电站是我国首座、世界第三座采用EPR三代核电技术建设的大型商用核电站。

东方电机为台山核电站提供首期全部两台核能发电机,单机容量高达1750兆瓦,是东方电机迄今为止制造的技术难度最高、结构最复杂、体积最大、重量最重的核能发电机。

东方电机开发设计了转子线圈装配新工艺、定子线棒制造新工艺、护环装配新工艺、油密封系统装配新工艺等一系列创新成果。

10. 世界首台拟态计算机研制成功

中国工程院院士邬江兴带领科研团队,联合国内外十余家单位,提出拟态计算新理论,并成功研制出世界首台结构动态可变的拟态计算机。

9月21日,这项名为“新概念高效能计算机体系结构及系统研究开发”的项目在上海通过国家“863”计划项目验收。

针对用户不同的应用需求,拟态计算机可通过改变自身结构提高效能。

测试表明,拟态计算机典型应用的能效,比一般计算机可提升十几倍到上百倍。

其研制成功,使我国计算机领域实现从跟随创新到引领创新、从集成创新到原始创新的跨越;同时也可从体系技术层面有效破解我国核心电子器材、高端通用芯片、基础软件产品等软硬件长期受制于人的困局。