抑郁症动物获得性无助模型实验设计

- 格式:ppt

- 大小:543.50 KB

- 文档页数:13

第1篇一、实验目的本实验旨在通过小鼠悬尾实验(Tail Suspension Test,TST)评估小鼠的抑郁样行为,并探讨抗抑郁药物对小鼠抑郁样行为的影响。

通过本实验,我们可以了解小鼠在压力情境下的行为表现,为研究抑郁症的发病机制和寻找有效的治疗方法提供依据。

二、实验材料1. 实验动物:清洁级C57BL/6J小鼠,体重18-22g,雌雄各半。

2. 实验仪器:悬尾实验装置、计时器、电子天平、药物等。

3. 实验试剂:抗抑郁药物(如丙咪嗪、氟西汀等)、生理盐水等。

三、实验方法1. 实验分组:将实验动物随机分为以下三组:(1)对照组:给予生理盐水;(2)模型组:给予丙咪嗪;(3)实验组:给予氟西汀。

每组小鼠数量均为10只。

2. 实验步骤:(1)适应环境:将小鼠置于实验环境适应1周;(2)悬尾实验:将小鼠的尾部用胶带固定在悬尾装置上,使其头部悬挂在空中,持续时间为6分钟;(3)观察记录:在悬尾实验过程中,观察并记录小鼠的行为表现,包括逃跑、不动、攀爬等;(4)数据分析:对各组小鼠的悬尾实验结果进行统计分析。

四、实验结果1. 对照组:小鼠在悬尾实验过程中,表现为逃跑、攀爬等行为,无不动状态。

2. 模型组:小鼠在悬尾实验过程中,表现为逃跑、攀爬等行为,但随着时间的推移,逐渐出现不动状态,持续时间较长。

3. 实验组:小鼠在悬尾实验过程中,表现为逃跑、攀爬等行为,但与模型组相比,不动状态持续时间明显缩短。

五、实验分析1. 对照组小鼠在悬尾实验中,未表现出明显的抑郁样行为,说明生理盐水对小鼠的行为无显著影响。

2. 模型组小鼠在悬尾实验中,表现出明显的抑郁样行为,即不动状态持续时间较长,与正常小鼠相比,具有显著性差异。

这表明丙咪嗪诱导的小鼠抑郁模型成功建立。

3. 实验组小鼠在悬尾实验中,不动状态持续时间明显缩短,说明氟西汀对丙咪嗪诱导的小鼠抑郁模型具有显著的抗抑郁作用。

六、实验结论本实验结果表明,小鼠悬尾实验可以成功评估小鼠的抑郁样行为,并证明抗抑郁药物氟西汀对丙咪嗪诱导的小鼠抑郁模型具有显著的抗抑郁作用。

药物诱发的抑郁模型的具体步骤及方法此类模型是早期基于药物之间的相互作用而产生的,这些模型主要起着筛选具有专一神经化学作用抗抑郁药的作用,可作为抗抑郁药初筛的一种手段。

一、利血平拮抗(reserpine reversal)(1)基本原理利血平是一种囊泡再摄取抑制剂,它可抑制囊泡对单胺类神经递质(NA、Ad、DA和5-HT)的再摄取而使其留在囊泡外,被单胺氧化酶降解,从而使囊泡内的神经递质逐渐减少以至耗竭。

动物可出现眼睑下垂、体温下降以及僵直症状。

预先给予三环类抗抑郁药和单胺氧化酶抑制剂,可拮抗上述症状。

(2)复制方法雄性小鼠,体重为20~22g。

1)上睑下垂按2mg/kg体重的剂量静脉注射利血平,同时给予待测药物或生理盐水,1h后观察15s内动物上眼睑下垂的情况。

评判标准可采用以眼睑状态评分方式,全闭:4分,闭3/4:3分,闭1/2:2分,闭1/4:1分,全睁:0分;也可比较给药组和对照组中眼睑至少关闭一半的动物只数。

2)体温下降于实验前先用电子温度计经肛门测量肛温3次,求其均值作为基础体温。

随后皮下注射利血平2mg/kg体重,同时给予待测药物或生理盐水。

于给药后每1h测量肛温一次,直至给药后6h,比较给药组和生理盐水对照组在每个时间点上肛温的差异。

进行动物体温测量时,环境温度应保持恒定,丨好在20℃左右,并且每次测量时温度计插入的深度要一致(2cm)。

3)运动不能(即僵直状态) 按2.5mg/kg体重的剂量静脉注射利血平,同时给予待测药物或生理盐水,1h后将动物放于直径7.5cm的圆形白纸的中央观察15s,比较给药组和对照组中仍然呆在圆圈内的动物只数。

(3)模型特点与比较医学该模型主要对增强NA功能的药物比较敏感,但不能检测许多结构上不同于三环类抗抑郁药及单胺氧化酶抑制剂等新型抗抑郁药,却对较多的非抗抑郁药有效,如兴丨奋丨剂、多巴、α-肾上腺素能激动剂、β-肾上腺素能阻断剂及抗组胺药。

因此,常用于具有药理作用的抗抑郁药的初筛,尚需与其他筛选方法合用。

强迫游泳与悬尾实验两种抑郁模型的行为学比较强迫游泳与悬尾实验两种抑郁模型的行为学比较摘要目的:比较5-经色胺神经元损毁致小鼠抑郁症状模型与慢性刺激抑郁模型小鼠强制游泳实验和悬尾实验中的行为学特点,评估两种模型在研究抑郁症中的适用性。

方法:实验于2005-04/07在解放军第四军医大学完成。

①分组:40只C57BU6小鼠随机分为慢性刺激组、5-经色胺损毁组、假手术组及空白对照组。

②模型制备:慢性刺激组小鼠每日慢性中性刺激,共21 d;5-9色胺损毁组小鼠脑室中注射特异性5-9色胺毒剂5,7一双经色胺,特异性损毁小鼠中缝背核中的5-f}色胺能神经元;假手术组小鼠侧脑室给予注射等量的生理盐水。

③观察指标:分别测试两种模型小鼠的体质量变化、蔗糖摄取实验、强制游泳实验和悬尾实验等行为学表现。

结果:40只小鼠均进人结果分析。

5-经色胺损毁组和慢性刺激组的小鼠表现出多项抑郁症状:①两者模型小鼠体质量增加缓慢、增加量明显减少。

②两种模型小鼠均表现糖摄取量明显减少。

③两种模型小鼠强制游泳实验和悬尾实验中无动时间的总和均明显延长。

结论:慢性刺激模型和5-经色胺损毁模型均复制出人类了抑郁症的多项表现,提示环境因素的改变和5-经色胺降低在抑郁症的发病机制中发挥一定作用。

强迫游泳与悬尾实验两种抑郁模型的行为学比较主题词:抑郁症;5-经色胺:慢性刺激1材料和方法设计:随机对照动物实验。

单位:解放军第四军医大学西京医院康复与理疗科。

材料:实验于2005-04/07在解放军第四军医大学完成。

40只C57BL/6小鼠,鼠龄10周,体质量2021 g,无特殊病原体,第四军医大学实验动物研究中心提供。

置于安静、温暖、昼夜明暗周期为8:00-20:00光照、20:00一次日8:00黑暗的实验室中,自由饮水、摄食。

饲养1周后,随机分为慢性刺激组、5-轻色胺损毁组、假手术组及空白对照组,每组10只。

设计、实施、评估者:实验设计为第一作者,在日本大阪大学经过行为学评估培训;实施及评估为全部作者,动物分组及编号由第二、三、四作者进行,评估采用盲法。

习得性无助蚂蚱实验动物是人类的朋友,我们的很多行为都是为了适应环境而做出的。

如果动物们只是在一段时间内用一种姿势站着,那么它们在长大后就不会再学会用这种姿势站立了。

在动物界,我们经常会看到这样的实验:当动物学会用一种姿势站着后,它们的行为就会随之发生改变,比如:当它们看到蚂蚁窝中飞出来后不再攻击蚂蚁时,它们就不再想去攻击蚂蚁;当它们看到小老鼠窝中飞出来时,它们就会去捕猎小老鼠。

实验告诉我们如果在以后情境中动物无法克服挫折并且无法掌握改变挫折的方法,就会表现出习得性无助行为,让自己在不变或减少努力程度的情况下做出选择来逃避挫折。

1、实验的目的当小老鼠第一次从老鼠窝里出来时,它们不仅不会逃跑而且还会去捕猎小老鼠;当它们看到老鼠窝里飞出来时,它们会去捕猎小老鼠;当它们看到小老鼠窝中飞出来时,它们就会去捕猎小老鼠;当它们看到小老鼠窝中飞出来时,它们就会去捕猎小老鼠。

经过实验我们知道,即使我们尝试了很多办法改变了动物们与挫折相处时表现出来的行为状况与我们做试验的方式也是不一样的。

我们都知道人类对于挫折所具有的忍受力要远远高于其他动物们,但是对于这类动物来说它们更容易学会忍让和忍耐这种苦难所带来与其相关程度更高的情绪和行为表现。

如果动物学会了站着这种改变之后就不再攻击蚂蚁了那么实验中为了减少蚂蚱被蚂蚁啃食饲料而努力着。

但是当它们无法忍受这种生存现状时为了摆脱饥饿就用各种方法来逃避挫折而产生了习得性无助。

所以为了更好地让我们能在今后遇到更多挫折时不再像原来那样用不合理甚至是不可控制地来躲避困难。

2、设计实验的步骤实验中的蚂蚁分别用大蚂蚁和小蚂蚱作为试物。

大蚂蚁用身体阻挡小蚂蚱飞到自己面前,用尾巴挑起小蚂蚱的身体;而从小老鼠窝中飞出来的蚂蚱也同样用身体阻挡蚂蚁的去路,但是当蚂蚁在靠近它们时,它们就不再攻击了,而从蚂蚁窝里面飞出一只受伤的蚂蚱;小蚂蚁继续威胁蚂蚁并用爪子去抓蚂蚱,直到蚂蚱被抓烂为止,这是一个过程,因为蚂蚁想要抓这只蚂蚱,但并不想把蚂蚱抓到,为了避免被抓到蚂蚁窝中,它就只有爬出来的时候咬住了蚂蚁;而且当它看到蚂蚁再攻击它们就不再想去攻击蚂蚁。

氟西汀对抑郁模型大鼠海马区胶质细胞源性神经营养因子mRNA表达的影响2009年07月09日作者:张晓斌,张志珺,谢春明,隋玉秀,孙奕,奚广军作者单位:东南大学附属中大医院神经内科,江苏南京210009目的:探讨抗抑郁药氟西汀对抑郁模型大鼠海马区胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)mRNA表达的影响。

实验动物:年(SD)雄性大鼠由东南大学医学院实验动物中心提供,体重200~250 g。

2、方法1.2.1 动物分组及模型建立适应性饲养大鼠1周,自由摄食进水,自然昼夜节律光照,通风良好,(21±2)℃恒温。

期间训练饮用蔗糖水,测定蔗糖水消耗和旷野试验基线值。

选择评分相近大鼠24只,随机分为对照组、对照加药组、抑郁组及抑郁加药组4组。

抑郁组、抑郁加药组均单笼饲养,每笼1只,对照组、对照加药组每笼4只。

参照文献[4]的方法,以慢性不可预见性的轻度刺激结合孤养法制备抑郁模型,按随机方法在21 d内给予抑郁组、抑郁加药组8种应激因子,包括:禁食20 h,禁水20 h,夹尾1 min,4 ℃冰水游泳5 min,电击足底(电压为50 V,每次持续5 s),束缚应激2 h,潮湿垫料、鼠笼倾斜17 h,光照(两只40 W的台灯,照射17 h)。

每日给予1种刺激,每种刺激累计使用2~3次,顺序随机,使动物不能预料刺激的发生。

对照加药组、抑郁加药组大鼠在实验开始时接受氟西汀(5 mg·kg-1·d-1)腹腔注射21 d,对照组、抑郁组予腹腔注射蒸馏水21 d。

1.2.2 旷野试验旷野装置由不透明的材料制成,底面为75 cm×75 cm的正方形,被等分为25个等边方格,周围为50 cm高的墙壁。

按照参考文献[4],共进行2次,分别于应激前、应激第21天进行。

将大鼠置于中心方格内,观察大鼠在5 min内穿越格数(四爪均进入的方格方可记数,为水平运动得分) 及后肢直立次数(两前爪腾空或攀附墙壁,为垂直运动得分)。

一、实验目的本研究旨在探究抗抑郁细胞在抑郁症治疗中的作用,通过实验验证抗抑郁细胞对抑郁症模型动物的影响,为抑郁症的治疗提供新的思路和理论依据。

二、实验材料1. 实验动物:SPF级雄性C57BL/6小鼠,体重20-25g,由我国某动物实验中心提供。

2. 抗抑郁细胞:由我国某生物技术公司提供,经过体外培养和纯化,具有抗抑郁活性。

3. 实验试剂:抗抑郁细胞冻存液、抗抑郁细胞复苏液、抗抑郁细胞培养液、抗抑郁细胞计数试剂盒、抗抑郁细胞活性检测试剂盒等。

三、实验方法1. 分组:将实验动物随机分为对照组、模型组、抗抑郁细胞干预组,每组10只。

2. 模型建立:采用慢性束缚应激法建立抑郁症模型。

将小鼠置于束缚装置中,束缚时间为4小时/天,连续束缚7天。

3. 抗抑郁细胞干预:将抗抑郁细胞以1×10^6个细胞/只的剂量注入模型组小鼠体内,对照组和干预组小鼠注入等量的生理盐水。

4. 实验指标检测:(1)行为学观察:观察小鼠的抑郁样行为,如活动减少、不动、垂直跳高等。

(2)神经生化指标检测:采用ELISA法检测小鼠血清中5-羟色胺(5-HT)、去甲肾上腺素(NE)和皮质醇(CORT)水平。

(3)神经递质受体水平检测:采用Western blot法检测小鼠大脑皮层中5-HT1A 受体、5-HT2A受体和NE受体水平。

四、实验结果1. 行为学观察:与模型组相比,抗抑郁细胞干预组小鼠的抑郁样行为明显减少,活动增加,垂直跳跃次数增多。

2. 神经生化指标检测:与模型组相比,抗抑郁细胞干预组小鼠血清中5-HT、NE水平显著升高,CORT水平显著降低。

3. 神经递质受体水平检测:与模型组相比,抗抑郁细胞干预组小鼠大脑皮层中5-HT1A受体、5-HT2A受体和NE受体水平显著升高。

五、讨论本研究通过建立抑郁症模型,发现抗抑郁细胞可以改善小鼠的抑郁样行为,提高血清中5-HT、NE水平,降低CORT水平,并增加大脑皮层中5-HT1A受体、5-HT2A受体和NE受体水平。

小鼠实验方案范文

一、实验背景

近十多年来,精神疾病、神经退行性疾病、抑郁症、焦虑症等精神类

疾病的发病率正在不断上升,研究表明,近来大量抗抑郁药物只能起到暂

时的抑制作用,往往存在低效和副作用的问题。

因此,开发新型的抗抑郁

药物变得尤为迫切。

结合目前药物开发的进展情况,为急性抑郁发病机制

流行病学、神经生物学、脑细胞生物学研究以及药物治疗的研究开发,本

实验设计了基于小鼠测试的急性抑郁模型的建立实验,以研究抗抑郁药物

的机制及其潜在的药物靶点。

二、实验目的

1.了解小鼠对多种药物的反应,为未来进一步抗抑郁药物的研究提供

参考。

2.通过观察急性抑郁发生的过程,以及正常状态和抑郁状态下小鼠的

行为变化,发现和探索有效的抗抑郁药物的靶点并探索其可行性。

3.观察不同种类小鼠药物对不同药物的反应,以了解抗抑郁药物的差异。

三、实验材料

1. 小鼠:采用近期出生的(至少4 weeks)的小鼠,以及性别、体重

差异不超过20%的动物,以防止实验误差。

2.抗抑郁药物:采用已经在市场上上市的抗抑郁药物,包括但不限于

松芝的复方利乐司特,美沙酮,必利加等,其中每种药物至少有三组剂量。

产后抑郁动物模型及行为学评价方法研究进展唐娅辉;曾贵荣;吴莉峰;王宇红;姜德建【摘要】Postpartum depression(PPD)is one of the most common types of postpartum psychiatric syndromes. Because of the complex and changeable characteristics in PPD disease and the special period after childbirth, there are many clinical limitations in the study of this disease. Therefore,the preparation and establishment of a proper animal model closed to clinical and behavioral evaluation method plays an important role in study of its pathogenesis. This review mainly introduces the commonly used postpartum depression animal models and the behavioral evaluation method. It is hoped to provide a reference for further study of PPD pathogenesis and for the drug research and development.%产后抑郁症(postpartum depression,PPD)是产褥期精神综合征中最常见的一种类型.由于PPD疾病的复杂多变以及产妇分娩后所处的特殊时期,使得临床上研究该疾病存在很多局限性.因此,制备与建立临床接近PPD动物模型及行为学评价方法对研究其发病机制具有重要作用.本综述主要介绍了常用的产后抑郁症动物模型以及行为学评价方法,为深入研究PPD发病机制及药物开发提供实验方法.【期刊名称】《中国实验动物学报》【年(卷),期】2018(026)001【总页数】6页(P133-138)【关键词】产后抑郁症;行为学;评价方法【作者】唐娅辉;曾贵荣;吴莉峰;王宇红;姜德建【作者单位】湖南省中药粉体与创新药物省部共建国家重点实验室培育基地,长沙410208;湖南省药物安全评价研究中心,新药药效与安全评价湖南省重点实验室,长沙 410331;湖南省药物安全评价研究中心,新药药效与安全评价湖南省重点实验室,长沙 410331;湖南省中药粉体与创新药物省部共建国家重点实验室培育基地,长沙410208;湖南省药物安全评价研究中心,新药药效与安全评价湖南省重点实验室,长沙 410331;湖南省中药粉体与创新药物省部共建国家重点实验室培育基地,长沙410208;湖南省中药粉体与创新药物省部共建国家重点实验室培育基地,长沙410208;湖南省药物安全评价研究中心,新药药效与安全评价湖南省重点实验室,长沙 410331【正文语种】中文【中图分类】Q95-33Conflict of interest statement: We declare that we have no conflict of interest statement.产后抑郁症(postpartum depression, PPD)是指产妇从开始分娩到产后出现的一系列抑郁症状,如悲伤、沮丧、哭泣、易激怒、烦躁、对生活缺乏信心等,严重者甚至有自杀或杀婴倾向。

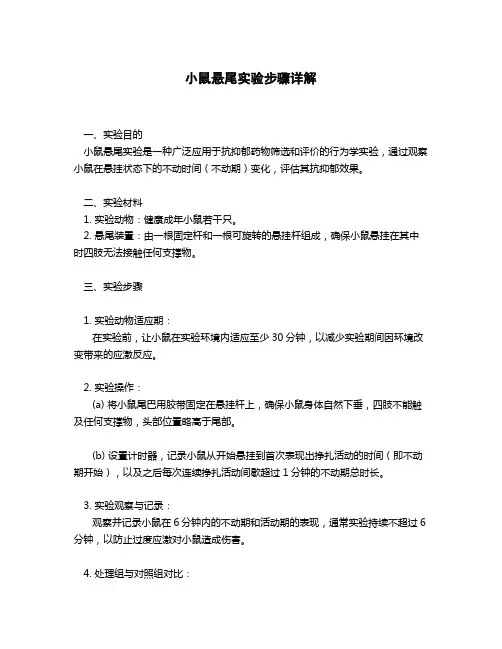

小鼠悬尾实验步骤详解一、实验目的小鼠悬尾实验是一种广泛应用于抗抑郁药物筛选和评价的行为学实验,通过观察小鼠在悬挂状态下的不动时间(不动期)变化,评估其抗抑郁效果。

二、实验材料1. 实验动物:健康成年小鼠若干只。

2. 悬尾装置:由一根固定杆和一根可旋转的悬挂杆组成,确保小鼠悬挂在其中时四肢无法接触任何支撑物。

三、实验步骤1. 实验动物适应期:在实验前,让小鼠在实验环境内适应至少30分钟,以减少实验期间因环境改变带来的应激反应。

2. 实验操作:(a) 将小鼠尾巴用胶带固定在悬挂杆上,确保小鼠身体自然下垂,四肢不能触及任何支撑物,头部位置略高于尾部。

(b) 设置计时器,记录小鼠从开始悬挂到首次表现出挣扎活动的时间(即不动期开始),以及之后每次连续挣扎活动间歇超过1分钟的不动期总时长。

3. 实验观察与记录:观察并记录小鼠在6分钟内的不动期和活动期的表现,通常实验持续不超过6分钟,以防止过度应激对小鼠造成伤害。

4. 处理组与对照组对比:对照组给予生理盐水处理,实验组给予待测药物处理,然后进行悬尾实验,比较两组小鼠的不动期变化,以此评估药物的抗抑郁效果。

四、实验后处理实验结束后,立即将小鼠从悬尾装置中取出,放入温暖、安静的恢复环境中,观察其生命体征及恢复情况,并确保遵循伦理规定,尽可能减轻小鼠的痛苦。

五、注意事项- 实验过程中要严格遵守动物福利和伦理准则,避免不必要的动物痛苦。

- 实验结果需多次重复验证,排除个体差异和偶然因素影响。

- 实验人员在操作过程中应戴好防护设备,注意个人安全。

以上即为小鼠悬尾实验的基本步骤,具体实施时可能需要根据实验设计和实验室条件做适当调整。

2024年国自然标书案例一、项目名称。

“肠道菌群脑轴:解开抑郁症背后的菌群密码”二、项目摘要。

咱都知道抑郁症现在是个大麻烦事儿,好多人都被它困扰着。

我们这个项目啊,就想弄清楚肠道菌群和大脑之间那点事儿,看看它们在抑郁症里到底扮演啥角色。

以前的研究是有一些发现,但是就像在雾里看花,看不太真切。

我们打算从各个方面入手,就像侦探破案一样,找到那些特殊的肠道菌群,看看它们是怎么跟大脑“聊天”的,要是能把这个搞明白,说不定就能找到治疗抑郁症的新方法呢。

三、立项依据。

1. 抑郁症的现状。

您瞧瞧,现在抑郁症的发病率就像火箭似的往上升。

这不仅让患者自己痛苦不堪,也给家庭和社会带来了沉重的负担。

就像一片乌云,笼罩着很多人的生活。

目前治疗抑郁症的方法虽然有一些,但是效果嘛,并不是特别理想。

很多患者吃了药,做了心理治疗,可还是在黑暗的泥沼里挣扎。

这就说明我们得去找找其他的途径,看看能不能从新的角度来攻克这个难题。

2. 肠道菌群脑轴的研究基础。

最近几年啊,科学家们发现肠道菌群就像一个小小的化工厂,它们产生的各种物质能影响到身体的各个部位,包括大脑呢。

这就好比肠道菌群是一群小小的信使,它们能把消息传递到大脑里。

有一些研究发现,抑郁症患者的肠道菌群和健康人的不太一样。

比如说,某些有益菌的数量减少了,而有害菌却增多了。

这就像一个天平失衡了一样,肯定会对身体产生不好的影响。

可是呢,现在还不清楚这些菌群到底是怎么引起抑郁症的,就像知道有坏人在捣乱,但是不知道他们的作案手法。

3. 本项目的创新点。

我们这个项目啊,可不像之前那些研究只看表面。

我们打算深入到菌群的基因层面,看看它们的基因表达有啥变化。

这就好比是去探究坏人的内心想法一样。

而且我们不仅仅是观察,还打算做一些干预实验。

比如给动物模型喂一些特殊的食物,来调节肠道菌群,然后看看对抑郁症症状有啥影响。

这就像是给身体这个大机器调整一下零件,看看能不能让它运转得更正常。

四、研究内容。