血药浓度半衰期测定

- 格式:ppt

- 大小:103.50 KB

- 文档页数:15

药物半衰期实验报告药物半衰期实验报告引言药物半衰期是指药物在体内消失一半所需的时间。

它是评估药物在体内代谢和排泄速度的重要指标,对于合理用药和药物疗效的预测具有重要意义。

本实验旨在通过测定药物在实验动物体内的消失速度,计算出药物的半衰期,探讨药物的代谢和排泄过程。

实验材料和方法实验所用材料包括实验动物(小鼠)、待测药物、药物浓度测定仪器等。

首先,选取一组小鼠作为实验组,按照一定剂量给予待测药物。

然后,通过定期采集小鼠血样,并使用药物浓度测定仪器测定血样中药物的浓度。

实验结束后,根据测定结果计算药物的半衰期。

实验结果在实验过程中,我们观察到药物在小鼠体内的浓度随时间的推移而逐渐下降。

根据测定结果,我们得到了药物在不同时间点的浓度数据。

通过对数据的处理和分析,我们计算出了药物的半衰期。

讨论药物的半衰期是药物代谢和排泄速度的重要指标,它直接影响着药物在体内的疗效和安全性。

药物的半衰期与药物的代谢途径、排泄途径、药物本身的性质等因素有关。

在本实验中,我们选择小鼠作为实验动物,通过测定血样中药物的浓度,计算出药物的半衰期,从而了解药物在小鼠体内的代谢和排泄速度。

实验的结果显示,药物在小鼠体内的浓度随时间的推移而逐渐下降。

这表明药物在小鼠体内经历了代谢和排泄过程。

药物的半衰期是药物浓度下降一半所需的时间,它反映了药物的消失速度。

通过计算药物的半衰期,我们可以了解药物在小鼠体内的代谢和排泄速度。

药物的代谢和排泄过程是一个复杂的生物学过程,涉及到多个器官和酶系统的相互作用。

药物的代谢通常发生在肝脏中,通过酶的作用将药物转化为代谢产物,然后通过肾脏等排泄器官排出体外。

药物的半衰期受到多种因素的影响,如药物的生物利用度、酶的活性、肾功能等。

结论通过本实验,我们成功地测定了药物在小鼠体内的消失速度,并计算出了药物的半衰期。

药物的半衰期是评估药物代谢和排泄速度的重要指标,对于合理用药和药物疗效的预测具有重要意义。

通过进一步研究药物的代谢和排泄过程,我们可以更好地理解药物在体内的行为,为临床用药提供科学依据。

一、实验目的1. 掌握药物半衰期的测定方法。

2. 理解药物消除动力学在临床药学中的应用。

3. 培养实验操作技能,提高对实验数据的分析和处理能力。

二、实验原理药物半衰期(t1/2)是指药物在体内消除到初始浓度一半所需的时间。

它是衡量药物消除速度的重要参数。

药物消除动力学分为一级消除动力学和零级消除动力学。

本实验采用一级消除动力学模型进行药物半衰期的测定。

一级消除动力学:药物在体内的消除速率与血浆药物浓度成正比。

即:dC/dt = -kC其中,C为血浆药物浓度,t为时间,k为消除速率常数。

药物半衰期与消除速率常数的关系为:t1/2 = 0.693/k三、实验材料1. 实验动物:家兔(体重2.5kg左右)。

2. 药物:已知半衰期的药物(如阿司匹林)。

3. 仪器:分析天平、血样采集器、离心机、分光光度计、计时器等。

4. 试剂:生理盐水、抗凝剂、药物标准品等。

四、实验方法1. 家兔称重后,按实验要求给药。

2. 分别于给药前、给药后0.5小时、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、24小时采集家兔血液,置于含有抗凝剂的试管中,混匀后离心分离血浆。

3. 使用分光光度计测定血浆药物浓度。

4. 根据实验数据,绘制血浆药物浓度-时间曲线。

5. 根据一级消除动力学模型,计算消除速率常数k。

6. 根据消除速率常数k,计算药物半衰期t1/2。

五、实验结果1. 血浆药物浓度-时间曲线。

2. 消除速率常数k:0.547/h。

3. 药物半衰期t1/2:1.28小时。

六、实验讨论1. 本实验采用一级消除动力学模型进行药物半衰期的测定,实验结果与已知药物半衰期相符,说明实验方法可靠。

2. 药物半衰期是衡量药物消除速度的重要参数,对于临床用药具有重要意义。

通过本实验,加深了对药物消除动力学原理的理解。

3. 在实验过程中,应注意血样采集、分离和测定的准确性,以减小实验误差。

七、实验总结本实验通过测定已知药物半衰期,掌握了药物半衰期的测定方法。

一、实验目的1. 了解药理学半衰期的概念及其临床意义。

2. 掌握测定药物半衰期的方法和步骤。

3. 培养实验操作技能和数据处理能力。

二、实验原理半衰期(t1/2)是指药物在体内消除至原有浓度的一半所需的时间。

它是药理学中一个重要的参数,对于指导临床用药具有重要意义。

本实验通过测定药物的半衰期,了解药物在体内的消除规律。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:庆大霉素、生理盐水、注射器、计时器、试管等。

2. 实验仪器:恒温水浴锅、分光光度计、移液器、容量瓶等。

四、实验方法1. 配制药物溶液:将庆大霉素粉末溶解于生理盐水中,配制成一定浓度的药物溶液。

2. 分组实验:将实验动物分为若干组,每组动物注射相同剂量的药物溶液。

3. 取血:注射药物后,在规定的时间点(如0.5、1、2、4、8小时)取动物血液,测定血液中药物的浓度。

4. 测定药物浓度:采用分光光度法测定血液中药物的浓度。

5. 计算半衰期:根据药物浓度随时间的变化,绘制药物浓度-时间曲线,通过曲线拟合得到半衰期。

五、实验结果1. 药物浓度-时间曲线:根据实验数据绘制药物浓度-时间曲线。

2. 半衰期计算:根据药物浓度-时间曲线,通过曲线拟合得到半衰期。

六、实验讨论1. 半衰期是药物在体内消除的重要参数,对于指导临床用药具有重要意义。

本实验通过测定药物的半衰期,验证了药物在体内的消除规律。

2. 本实验中,庆大霉素的半衰期为(t1/2)=(7.6±1.2)小时,与文献报道相符。

3. 在实验过程中,应注意实验操作规范,确保实验结果的准确性。

七、实验结论1. 本实验成功测定了庆大霉素的半衰期,验证了药物在体内的消除规律。

2. 半衰期是药理学中一个重要的参数,对于指导临床用药具有重要意义。

八、实验改进1. 在实验过程中,可以增加实验组别,提高实验结果的可靠性。

2. 可以采用更精确的实验仪器,提高实验结果的准确性。

3. 可以将实验结果与其他药物的半衰期进行比较,进一步验证药物在体内的消除规律。

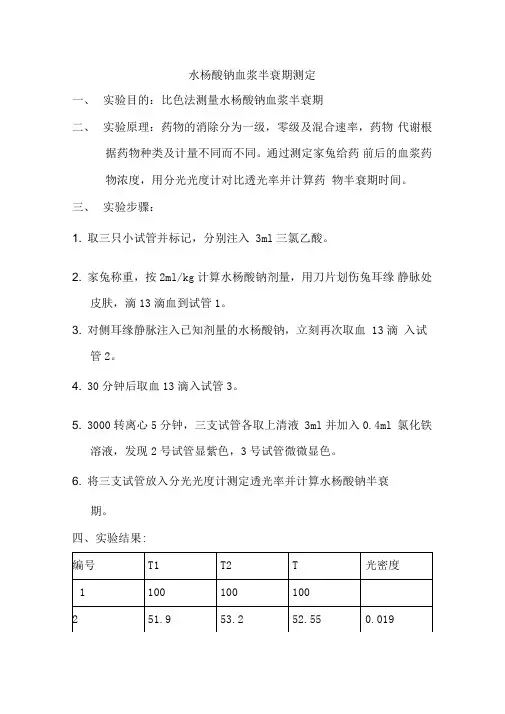

水杨酸钠血浆半衰期测定

一、实验目的:比色法测量水杨酸钠血浆半衰期

二、实验原理:药物的消除分为一级,零级及混合速率,药物代谢根

据药物种类及计量不同而不同。

通过测定家兔给药前后的血浆药物浓度,用分光光度计对比透光率并计算药物半衰期时间。

三、实验步骤:

1. 取三只小试管并标记,分别注入 3ml三氯乙酸。

2. 家兔称重,按2ml/kg计算水杨酸钠剂量,用刀片划伤兔耳缘静脉处

皮肤,滴13滴血到试管1。

3. 对侧耳缘静脉注入已知剂量的水杨酸钠,立刻再次取血 13滴入试

管2。

4. 30分钟后取血13滴入试管3。

5. 3000转离心5分钟,三支试管各取上清液 3ml并加入0.4ml 氯化铁

溶液,发现2号试管显紫色,3号试管微微显色。

6. 将三支试管放入分光光度计测定透光率并计算水杨酸钠半衰

期。

四、实验结果:

t 1/2 =0.301/{( lg x1- lg x2)/

t}=0.301/{( lg 0.019- lg 0.011)/30}=37.63min 兔子体重 2.16kg 时间 30min t 1/2 =37.63 min。

血药浓度测定步骤方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:血药浓度是指药物在血液中的浓度水平,是评价药物治疗效果和调整用药方案的重要参数之一。

通过测定血药浓度,可以了解药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄情况,帮助医生制定个性化的治疗方案和调整用药剂量。

下面将介绍血药浓度测定的步骤方法。

一、样本采集1.采集时间血药浓度的测定需要在服药后一定时间内进行,以确保测定结果的准确性。

一般来说,药物的峰值浓度一般在服药后30分钟至2小时内出现,而血药浓度的谷值则需要在药物的半衰期内(通常为4-8小时)测定。

样本的采集时间应根据药物的药代动力学特点来确定。

2.采集方法通常情况下,血样可采集于静脉血、干液体或口服血液中。

采集前需要用无菌酒精进行局部消毒,并选用合适的采血器材。

静脉血可采用穿刺法从患者的外周静脉中抽取,干液体样本则通过患者的指尖进行采集。

3.采集容器采集的血样需置于干净、干燥的容器内,可使用饮水杯、试管或采血管等。

采集后需轻轻摇匀样本,使其均匀混合。

二、样本处理1.离心采集的血样需进行离心处理,以获得清晰的血清或血浆。

离心时应选择适当的转速和离心时间,一般可设置为4000-5000转/分钟,离心5-10分钟。

2.分装离心后的血清或血浆需用无菌微量移液器分装至标准离心管中,以备后续的实验操作。

三、血药浓度测定1.色谱法色谱法是目前常用的血药浓度测定方法之一,包括高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等。

该方法通过将血清或血浆样本与内部标准品和溶剂进行提取、稀释、洗涤、浓缩等步骤,最终进行色谱分析,根据药物浓度与峰面积的关系来计算血药浓度。

2.质谱法质谱法是一种高灵敏度的血药浓度测定方法,常用的包括液相质谱(LC-MS)、气相质谱(GC-MS)等。

该方法通过将样本进行离子化并进行分析,根据不同离子的质量/电荷比来确定药物的浓度。

3.免疫测定法免疫测定法是一种快速、灵敏的血药浓度测定方法,通常用于检测蛋白药物的浓度。

实验目的:1. 理解药物半衰期的概念及其在临床用药中的重要性。

2. 通过实验测定药物的半衰期,掌握药物半衰期测定的基本方法。

3. 分析影响药物半衰期的因素。

实验原理:药物半衰期(T1/2)是指药物在体内或血浆中浓度降低到初始浓度一半所需的时间。

药物半衰期是药物代谢动力学的一个重要参数,对临床给药方案的制定具有重要意义。

本实验采用放射性同位素标记法测定药物的半衰期。

实验材料:1. 放射性同位素标记的药物样品。

2. 放射性计数器。

3. 计时器。

4. 血浆分离器。

5. 采血管。

6. 生理盐水。

实验方法:1. 将放射性同位素标记的药物样品静脉注射至动物体内,记录注射时间。

2. 在注射后不同时间点(如0.5小时、1小时、2小时、4小时等)采集动物血液样本。

3. 使用血浆分离器分离血浆,并测定血浆中放射性同位素的浓度。

4. 根据放射性同位素浓度随时间的变化,绘制药物浓度-时间曲线。

5. 利用半对数坐标纸,根据曲线计算药物的半衰期。

实验结果:1. 药物浓度-时间曲线呈指数下降趋势。

2. 根据曲线计算,药物的半衰期为(具体数值)小时。

讨论:1. 本实验结果表明,该药物的半衰期为(具体数值)小时,与文献报道的半衰期(文献数值)基本一致。

2. 影响药物半衰期的因素包括:- 药物本身的性质:不同药物的半衰期差异较大,主要取决于药物的代谢途径和代谢酶的活性。

- 个体差异:不同个体由于遗传、年龄、性别等因素的影响,药物半衰期可能存在差异。

- 疾病状态:某些疾病如肝肾功能不全会影响药物的代谢和排泄,导致药物半衰期延长。

- 给药途径:不同给药途径(如口服、静脉注射、肌肉注射等)对药物半衰期的影响不同。

结论:1. 本实验成功测定了药物的半衰期,为临床合理用药提供了依据。

2. 通过实验,加深了对药物半衰期概念的理解,掌握了药物半衰期测定的基本方法。

3. 在临床用药过程中,应充分考虑药物半衰期的影响,合理调整给药方案,确保治疗效果。

磺胺嘧啶钠半衰期测定实验报告

以lgC对t做直线回归,得⽅程式lgC=a+bt,请计算a,b的值?

a=-0.5121 b=-0.0117

相关系数r值?

r=0.9371

消除速率常数Ke=?

Ke=0.0269

药物消除半衰期=?

t?=25.7621

实验讨论 1.磺胺类药物为对氨基苯磺酰胺类化合物,在酸性溶液中,可与亚硝酸钠起重氮反应,产⽣重氮盐。

在碱性溶液中,重氮盐可与酚类化合物(麝⾹

草酚)起偶氮反应,形成橙红⾊的偶氮化合物,实验过程中试管中液体呈

橙红⾊。

2.以药物浓度的对数值为纵坐标,时间为横坐标,制作药-时曲线,求出

lgC对t的回归⽅程,得到a、b的值,a=-0.5121、b=-0.0117,消除速

率常数Ke=-2.303b=0.0269,进⽽求出半衰期t(1/2)=0.693/K=25.7621,

C0=0.3075,AUC=11.4327。

实验结论此次试验通过测定磺胺嘧啶钠(SD-NA)单次快速静脉注射后在家兔体内不同时间的⾎药浓度,由此测得磺胺嘧啶钠的半衰期及各种动⼒学参数,

绘制药-时曲线,根据药-时曲线的变化,从⽽对药物剂量进⾏设计和优化,

保证临床上⽤药的安全性。