《记梁任公先生的一次演讲》整体赏析

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:4

《记梁任公先生的一次演讲》鉴赏点示-第一部分(第1~2段):简述演讲的一些背景,为写演讲作铺垫。

第1段写梁任公在政治领域和学术领域都是能人、高师。

以政治业绩为陪衬,突出其学术上的威望和影响,意谓此等能人、高师演讲,必定是有分量的。

此处为下文具体描写演讲情景张目。

第2段写梁任公的演讲稿,是通过物件写人,表现人物的精神、作风、修养。

行文至此,尚未开始描写演讲,所以可以将这一段归并到第一部分,作为演讲的又一背景,成为演讲的又一铺垫。

第二部分(第3~9段):描写这次演讲的主要情况。

这是文章的主体,占了大量篇幅。

第3段交代演讲的时间、地点和人物(人物有老师梁任公和学生,包括作者),并描写梁任公的形象。

描写形象又着重于表现神采,展现一个卓越不凡的大家的形象和风范。

至此演讲仍未开始,作者先描写梁任公的形象,似乎有意先展示给读者一个具体的人物形象,让读者在脑海中带着这一形象来欣赏以下演讲过程。

第4段写梁任公奇特的开场白,以及他的语音语调。

启超没有什么学问── ,可是也有一点喽!这样的开场真是闻所未闻,足以见出梁氏富有感染力的语言和他富有感染力的人格气质。

这是文章中一个亮点。

第5~9段正式写梁任公讲课,列举他的讲课内容,他的背诵方式,他兴之所至近于表演的情景,交代演讲的效果(梁大汗淋漓,状极愉快;学生感动,对文学产生了爱好)。

这是梁氏讲课富有感染力的又一种表现,也是接续开场白后的更加深入细致的精彩描写。

第三部分(第10段):点明梁任公作为学者的主要特点,结束全文。

总之,本文精彩纷呈,高潮叠起,开篇写梁任公的政治和学术的影响,写梁任公的演讲稿,都是为着渲染气氛,为后面人物出场铺设背景,为后面的精彩纷呈蓄势;人物登场亮相,气势不凡,已经颇显描写之精彩了;梁氏独特的开场白,是全文最精彩的一段,堪称文章小高潮;接下来直接描写梁任公的演讲,由《箜篌引》过渡到成本大套地背诵,用手指敲打他的秃头,也是精彩的一段;再往下手之舞之足之蹈之,痛哭流涕而不能自已,张口大笑,大汗淋漓,状极偷快,都是精彩的描写,表明当时的课堂氛围达到高潮,文章本身也自然达到高潮;精彩呈现过后,文章戛然而止,留下一些余味,梁任公的生动表现还留在读者的脑子里。

记梁任公先生的一次演讲读后感

梁任公先生的演讲给我留下了深刻的印象。

他的言辞简洁明了,思路清晰,观点独到,让人耳目一新。

他的演讲不仅仅是一次知识

的传授,更是一次心灵的洗礼,让我对人生、对社会有了更深刻的

认识和思考。

梁任公先生在演讲中提到了人生的意义和价值观。

他认为,人

生的意义在于追求真善美,追求自我完善和社会和谐。

他强调了人

与人之间的互助和合作,以及对他人的尊重和关爱。

他还强调了人

生不仅仅是为了自己,更是为了他人和社会。

这些观点让我深受启发,让我意识到人生的意义不仅在于个人的成就和快乐,更在于对

他人的帮助和社会的贡献。

梁任公先生还谈到了社会的发展和进步。

他认为,社会的发展

需要每个人的努力和奉献,需要每个人的责任和担当。

他强调了个

人的价值和社会的价值是相辅相成的,只有每个人都尽自己的一份力,社会才能更加和谐稳定。

他还提到了社会的不公和不平等问题,呼吁每个人都要关注社会的弱势群体,为他们发声,为他们争取权益。

这些观点让我深受触动,让我意识到社会的进步需要每个人的

努力和奉献,需要每个人的关爱和担当。

梁任公先生的演讲给我留下了深刻的印象,让我对人生和社会有了更深刻的认识和思考。

他的言辞简洁明了,思路清晰,观点独到,让我受益匪浅。

我会牢记他的教诲,努力做一个有责任感和担当的人,为社会的进步和发展贡献自己的一份力量。

感谢梁任公先生的演讲,让我受益匪浅。

梁实秋《记梁任公先生的一次演讲》赏析有关梁实秋《记梁任公先生的一次演讲》赏析《记梁任公先生的一次演讲》是一篇生动风趣而又饱含深情的写人记事的回忆性散文,借一次演讲来表现梁任公崇高的品质,并表达对老师崇敬之情。

下面和小编一起来看梁实秋《记梁任公先生的一次演讲》赏析,希望有所帮助!梁实秋《记梁任公先生的一次演讲》原文:“梁任公先生晚年不谈政治,专心学术。

大约在1921年左右,清华学校请他作第一次的演讲,题目是《中国韵文里表现的情感》。

我很幸运地有机会听到这一篇动人的演讲。

那时候的青年学子,对梁任公先生怀着无限的景仰,倒不是因为他是戊戌政变的主角,也不是因为他是云南起义的策划者,实在是因为他的学术文章对于青年确有启迪领导的作用。

过去也有不少显宦,以及叱咤风云的人物,莅校讲话。

但是他们没有能留下深刻的印象。

任公先生的这一篇讲演稿,后来收在《饮冰室文集》里。

他的讲演是预先写好的,整整齐齐地写在宽大的宣纸制的稿纸上面,他的书法很是秀丽,用浓墨写在宣纸上,十分美观。

但是读他这篇文章和听他这篇讲演,那趣味相差很多,犹之乎读剧本与看戏之迥乎不同。

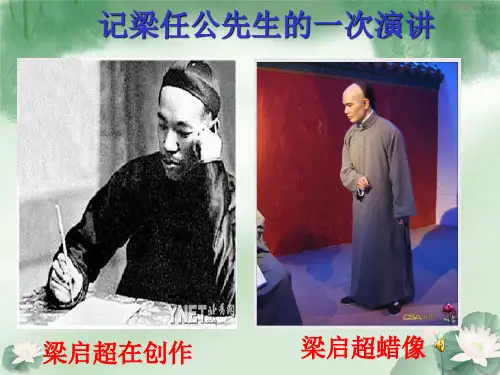

我记得清清楚楚,在一个风和日丽的下午,高等科楼上大教堂里坐满了听众,随后走进了一位短小精悍秃头顶宽下巴的人物,穿着肥大的长袍,步履稳健,风神潇洒,左右顾盼,光芒四射,这就是梁任公先生。

他走上讲台,打开他的讲稿,眼光向下面一扫,然后是他的极简短的开场白,一共只有两句,头一句是:“启超没有什么学问,”眼睛向上一翻,轻轻点一下头:“可是也有一点喽!”这样谦逊同时又这样自负的话是很难得听到的。

他的广东官话是很够标准的,距离国语甚远,但是他的声音沉着而有力,有时又是洪亮而激亢,所以我们还是能听懂他的每一字,我们甚至想如果他说标准国语其效果可能反要差一些。

我记得他开头讲一首古诗,箜篌引:公无渡河。

/公竟渡河!/渡河而死,/其奈公何!这四句十六字,经他一朗诵,再经他一解释,活画出一出悲剧,其中有起承转合,有情节,有背景,有人物,有情感。

《记梁任公先生的一次演讲》赏析-下面是由小编为大家分享的《记梁任公先生的一次演讲》赏析,大家一起来欣赏下吧。

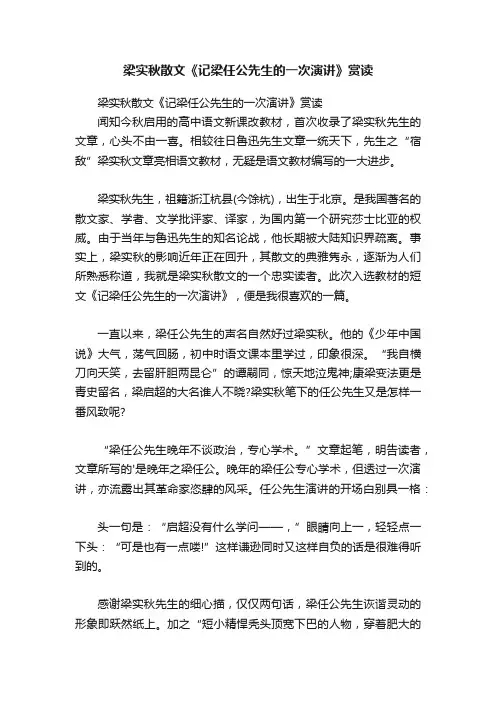

梁实秋(1902-1987),中国散文家、文学评论家、翻译家。

原名梁治华,浙江杭县(今余杭)人。

生于北京。

1915年考入清华学校(今清华大学)。

1919年以后开始写诗。

1923年8月赴美留学,翌年进哈佛大学研究院,1926年回国,在南京东南大学任教。

后转任上海暨南大学外文系主任,之后任教于青岛大学、北京大学等校,主编《时事新报》副刊《青光》、《益世报》副刊《文学周刊》、《中央日报》副刊《平明》等。

一度主编《新月》月刊。

经常发表小品评论,后集为《骂人的艺术》。

此书和后来的《雅舍小品》、《秋室杂文》,都以文笔幽默风趣形成独自的风格。

著作《雅舍小品》(续集),《浪漫的与古典的》等。

是新月社主要成员。

1948年移居香港,后到台湾,历任台湾大学教授,师范大学文学院院长等职。

他翻译的《莎士比亚戏剧全集》37卷,于1967年出版。

梁实秋1987年11月3日在台湾去世,享年85岁。

课文大致可分为三部分。

第一部分(第1段):简述演讲的一些背景,为写演讲作铺垫。

从这些简略的文字中,可以得到这样的信息:梁任公在政治领域和学术领域都是能人、高师。

以政治业绩为陪衬,突出其学术上的威望和影响。

意谓此等能人、高师演讲,必定是有分量的。

此处为下文具体描写演讲情景张目。

第二部分(第2 8段):描写这次演讲的主要情况。

这是文章的主体,占了大量篇幅。

第2段写梁任公的演讲稿,是通过物件写人,表现人物的精神、作风、修养。

行文至此,尚未开始描写演讲,所以也可以将这一段归并到第一部分,作为演讲的又一背景,成为演讲的又一铺垫。

第3段交代演讲的时间、地点和人物(人物有老师梁任公和学生,包括作者),并描写梁任公的形象。

描写形象又着重于表现神采,展现一个卓越不凡的大家的形象和风范。

至此演讲仍未开始,作者先描写梁任公的形象,似乎有意先给读者一个具体的人物形象,让读者在脑海中带着这一形象,来欣赏以下各段梁氏演讲过程。

梁实秋散文《记梁任公先生的一次演讲》赏读梁实秋散文《记梁任公先生的一次演讲》赏读闻知今秋启用的高中语文新课改教材,首次收录了梁实秋先生的文章,心头不由一喜。

相较往日鲁迅先生文章一统天下,先生之“宿敌”梁实秋文章亮相语文教材,无疑是语文教材编写的一大进步。

梁实秋先生,祖籍浙江杭县(今馀杭),出生于北京。

是我国著名的散文家、学者、文学批评家、译家,为国内第一个研究莎士比亚的权威。

由于当年与鲁迅先生的知名论战,他长期被大陆知识界疏离。

事实上,梁实秋的影响近年正在回升,其散文的典雅隽永,逐渐为人们所熟悉称道,我就是梁实秋散文的一个忠实读者。

此次入选教材的短文《记梁任公先生的一次演讲》,便是我很喜欢的一篇。

一直以来,梁任公先生的声名自然好过梁实秋。

他的《少年中国说》大气,荡气回肠,初中时语文课本里学过,印象很深。

“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同,惊天地泣鬼神;康梁变法更是青史留名,梁启超的大名谁人不晓?梁实秋笔下的任公先生又是怎样一番风致呢?“梁任公先生晚年不谈政治,专心学术。

”文章起笔,明告读者,文章所写的'是晚年之梁任公。

晚年的梁任公专心学术,但透过一次演讲,亦流露出其革命家恣肆的风采。

任公先生演讲的开场白别具一格:头一句是:“启超没有什么学问——,”眼睛向上一,轻轻点一下头:“可是也有一点喽!”这样谦逊同时又这样自负的话是很难得听到的。

感谢梁实秋先生的细心描,仅仅两句话,梁任公先生诙谐灵动的形象即跃然纸上。

加之“短小精悍秃头顶宽下巴的人物,穿着肥大的长袍,步履稳健,风神潇洒,左右顾盼,光芒四射”的外貌,让人陡然而生钦敬之意。

梁任公先生的演讲,在梁实秋笔下,宛如一场出神入化的艺术表演。

吟诵《箜引》的声情并茂,感人至深,以至于作者若干年后临黄河而“哀从衷来”了。

梁任公先生的演讲,从梁实秋的描述中,特点可以括为“投入”。

他可以为“桃花扇”的悲情痛哭流涕,也可以为杜子美的《闻官军收河南河北》而张口大笑,“真是手之舞足之蹈,有时掩面,有时顿足,有时狂笑,有时叹息。

《记梁任公先生的一次演讲》疑难解析-1、本文属小品散文,篇幅不长,但构思十分严谨、紧凑,围绕动人二字,凭借短短几百字,表达了学生对老师由衷的敬佩、赞美之情,这得力于作者高超的写作手法,请就此谈谈你的看法。

虚实相生:写先生博闻强识,敲打他的秃头酣畅地背诵,足见其动人;写讲到紧张处,演讲变成表演之动人;写讲完后,大汗淋漓,状极愉快,就更动人了。

作者紧紧抓住梁任公演讲时的感情投入,细致入微地刻画他的性格气质,令人如晤其面,如闻其声。

这是实写。

至于文中说二十年后我触景生情,顿时忆起先生的演讲,看似平铺直叙,实乃曲笔,道出了先生的演讲对人的深层影响;又如,具体写听众的反应时而屏息以待,时而跟着他欢喜,时而泪下沾襟,甚至听后,不少人从此对于中国文学发生了强烈的爱好这些都是虚写,侧面烘托了演讲所具有的强烈的感召力。

虚实的完美结合,避免了松散、拖沓,使文章生动活泼、变幻多姿,写透了学人本色,也体现了作者丰厚的文化底蕴和运笔自如的功力。

对比:篇首说明青年学子对先生景仰的缘由,用两个倒不是因为借青史威名尚不能同学术文章相比肩,于鲜明的对照中衬托出他的博大精深;同时以显宦叱咤风云的人物来比照,强化他的不同凡响。

此外,还以直接听演讲和读这篇演讲稿趣味上的差别,以及先生笔锋常带情感与他在言谈演讲中所带情感的悬殊,突出这次演讲的声情并茂。

充分地运用多层次多方面的对比,使得人物形象呼之欲出。

拓展视野:借助想像,或借一种图像来表现另一种图像,或不把事物的全貌展现于读者面前,而是利用折射让你看到这件事在周围激起的片片涟漪,这就是虚的表现手法。

它让你如观水中月、看镜中花,引你揣摩象外之象言外之音。

你能品味出文中虚里蕴含的妙趣吗?相信在你的再创造中,一定能得到极大的审美享受。

2、综观全文,既有充分的叙事,又有充沛的抒情,融合了作者对梁任公的敬仰之情、欣赏之情和赞美之情,这些情感的表达,有的是直接的发自内心的评价;有的是半直接半含蓄的,表达一种心情,但不是直抒景仰赞叹之情;有的则是完全含蓄的,看不到赞美之词或任何表达心情的词句。

《记梁任公先生的一次演讲》的疑难解析关于《记梁任公先生的一次演讲》的疑难解析1、本文属小品散文,篇幅不长,但构思十分严谨、紧凑,围绕“动人”二字,凭借短短几百字,表达了学生对老师由衷的敬佩、赞美之情,这得力于作者高超的写作手法,请就此谈谈你的看法。

虚实相生:写先生博闻强识,“敲打他的秃头”酣畅地背诵,足见其“动人”;写讲到紧张处,演讲变成表演之“动人”;写讲完后,“大汗淋漓,状极愉快”,就更“动人”了。

作者紧紧抓住梁任公演讲时的感情投入,细致入微地刻画他的性格气质,令人如晤其面,如闻其声。

这是实写。

至于文中说二十年后“我”触景生情,“顿时”忆起先生的演讲,看似平铺直叙,实乃曲笔,道出了先生的演讲对人的深层影响;又如,具体写听众的反应——时而“屏息以待”,时而“跟着他欢喜”,时而“泪下沾襟”,甚至听后,“不少人从此对于中国文学发生了强烈的爱好”……这些都是虚写,侧面烘托了演讲所具有的强烈的感召力。

虚实的完美结合,避免了松散、拖沓,使文章生动活泼、变幻多姿,写透了学人本色,也体现了作者丰厚的文化底蕴和运笔自如的功力。

对比:篇首说明青年学子对先生景仰的缘由,用两个“倒不是因为……”借青史威名尚不能同学术文章相比肩,于鲜明的对照中衬托出他的博大精深;同时以“显宦”“叱咤风云的人物”来比照,强化他的不同凡响。

此外,还以直接听演讲和读这篇演讲稿趣味上的差别,以及先生“笔锋常带情感”与他在言谈演讲中所带情感的悬殊,突出这次演讲的声情并茂。

充分地运用多层次多方面的对比,使得人物形象呼之欲出。

拓展视野:借助想像,或借一种图像来表现另一种图像,或不把事物的全貌展现于读者面前,而是利用“折射”让你看到这件事在周围激起的片片涟漪,这就是“虚”的表现手法。

它让你如观水中月、看镜中花,引你揣摩“象外之象”“言外之音”。

你能品味出文中“虚”里蕴含的妙趣吗?相信在你的再创造中,一定能得到极大的审美享受。

2、综观全文,既有充分的叙事,又有充沛的抒情,融合了作者对梁任公的敬仰之情、欣赏之情和赞美之情,这些情感的表达,有的是直接的发自内心的评价;有的是半直接半含蓄的,表达一种心情,但不是直抒景仰赞叹之情;有的则是完全含蓄的,看不到赞美之词或任何表达心情的'词句。

记梁任公先生的一次演讲的写作特点

一、写作手法

1、着重描写:用细致的描绘,交代了梁任公先生演讲的语言、表情、动作,让读者身临其境。

2、故事讲述:启发性的故事,借助梁任公先生在演讲中的叙述,使读者得以了解他,深深感受他的热情和付出。

3、塑造形象:梁任公先生在演讲中说出的话语,以及在演讲时所传递出的心情和思想,都使得他的形象更加鲜明。

4、符号象征:梁任公先生的演讲中有许多符号象征,如比喻和拟人等手法,能以生动形象的方式使读者深刻体会到他的演讲。

二、文体特点

1、直观传达:文中着重描写梁任公先生演讲的内容和形式,使得读者能够真切感受到他演讲的热情和深情。

2、口头传达:文中有许多梁任公先生说出的真实话语,展示了他的演讲技巧和语言能力。

3、有趣生动:文中运用了许多比喻和拟人等手法,使得梁任公先生的演讲更富有趣味和生动性。

4、正面激励:梁任公先生的演讲既有正面激励作用,让读者受到了很大的鼓舞,又有深刻的思想启示,使得读者有了更加深入的反思和体悟。

- 1 -。

唐惠忠《记梁任公先生的一次演讲》是现代著名作家、翻译家梁实秋先生中年以后的作品。

文章在平朴中显丰厚,于精约中见开阔,多有余味而耐人咀嚼。

具体说来,其妙处在于:1、从结构布局看,仿佛是信手写来,但仔细阅读,才觉布局相当工稳。

文章起笔点题,简洁明了,并以“动人”一词作为文眼,统领下文。

结尾一段则呼应开头,总和全文,使全篇前后一致,文理贯通。

2、从写法上看,围绕“动人”二字,娴熟地运用了虚实相生的笔法。

比如七、八、九三段,先写先生博闻强记,“敲打他的秃头”酣畅地背诵,足见其“动人”;次写讲到紧张处,演讲变成表演之“动人”;再写讲完以后,“大汗淋漓,状极愉快”,就更为动人了。

作者紧紧抓住梁任公演讲时的感情投入,细致入微地刻画他的性格气质,令读者如晤其面,如闻其声。

这是实写。

而第六段说二十年后“我”触景生情“顿时”忆起先生的演讲,辞约理微地道出先生“动人的演讲”对人有怎样深层的影响。

又如具体描写演讲过程中听者的反应──时而“屏息以待”,时而“跟着他欢喜”,时而又不自觉地“泪下沾巾”;甚至听过演讲后,“从此对于中国文学发生了强烈的爱好”……这次显然属于虚写,从侧面烘托了这次演讲所具有的强烈的感召力。

虚实结合得如此完美,把学人本色状写得如此深透,体现出作者丰厚的文化底蕴和运笔自如的功力。

本文写法上的另一个特点是充分运用对比,在多层次多方面的对比中,人物形象呼之欲出。

如篇首说明青年学子对先生景仰的缘由,用两个“倒不是因为……”,借青史威名尚不能同文章学术相比肩,于鲜明的对照中衬托出他作为学者的博大精深;同时以“显宦”、“叱咤风云的人物”来比照,强化梁先生演讲的不同凡响。

此外,作者还以直接听讲演和读梁任公的讲稿两者趣味上的差别,突出梁任公这次演讲的声情并茂。

3、从语言表达上看,词语生动、鲜明、形象,句式整齐而又富于节奏感,全无斧凿雕饰的味道,而且字里行间充溢着仰佩之情。

对于梁启超形象的描绘,可谓寥寥几笔便准确地把握了形与神的特征。

《记梁任公先生的一次演讲》整体赏析

梁启超是近代历史上一位叱咤风云的大人物,写他的文章可谓不计其数。

他的文章文采斐然,思想独到;他的人品刚正不阿,清高自守;他的经历坎坷波折,一言难尽。

要写好他,谈何容易!但是梁实秋做到了,他为我们活画出了一个“有学问,有文采,有热心肠的学者”,让人读其文,如观其人,听其声,印象深刻,难以忘怀。

写人,首先要确定写他哪些方面的内容。

写梁任公,就可以写经历,写外貌,写文才,写人品,写思想,写琐事……试想梁实秋都用大量笔墨写出,则不但浪费笔墨,也会让读者读得困乏了。

梁实秋抓住梁任公是一名痴爱文学,造诣很深的大学者这个主要特点,专心写出他是一位“有学问,有文采,有热心肠的学者”。

这样就做到了重点突出,中心明确。

有了中心,选择的素材自会有目的,有条理。

“有学问”,就写他“博闻强记,在笔写的讲稿之外,随时引证许多作品,大部分他都能背诵得出”,有文采,就写他写稿子“整整齐齐地写在宽大的宣纸制的稿纸上面,书法很是秀丽,用浓墨写在宣纸上,十分美观”,“有热心肠”,就写他“手之舞之足之蹈之,有时掩面,有时顿足,有时狂笑,有时太息”,“大汗淋漓,状极愉快”,以上三方面,相辅相成,有学问,才能有文采,具备以上两点之后,要成为真正的文学大家,就不能没有对文学的痴爱,即“热心肠”。

我们在写人的时候,常常漫无目的,

不是可以从中得到启发吗?梁实秋写梁任公的学问,文采,学问和文采之后是对人生和文学的热爱。

我们写,也要抓住人物特点,譬如写某人的幽默,写他幽默中蕴藏人生的旷达,或写某人的认真,认真之中是对生命的严肃。

或写他爱旅游,或写他爱音乐,一旦抓住了性格中最重要的一面,再寻找些对应的素材,下笔也就不会漫无目的了。

有特点的人,有性格的人,才能给读者深刻的印象,给读者人生的启发。

写什么是前提,怎样写才是关键。

和生活中一样,人物第一次亮相非常关键,给读者的第一印象好不好,就看你写外貌的水平如何。

你看,梁任公出场时,是一个“短小精悍秃头顶宽下巴的人物,穿着肥大的长袍,步履稳健,风神潇洒,左右顾盼,光芒四射”,梁实秋写得非常生动逼真,活画出了一位潇洒不羁的大学者的气度神韵。

“短小精悍”,而不用“五短身材”,“秃头顶”是聪明绝顶,“宽下巴”是善于言辞,“肥大的长袍”是中国传统文人的穿着,正合梁任公的身份,年龄。

他的动作真是风度翩翩,“步履稳健”,证明其人从容不迫,悠闲自然;“风神潇洒”,年岁虽长,不改大才子本色,“左右顾盼,光芒四射”,眼睛炯炯有神,智慧和灵气一看便知。

这是一个经典的亮相。

着墨不多,不超过四十字,却字字让人遐想,让人如见其人。

写人,就该这样,不重其形而重其神,抓住外貌的主要特点,忽略其他不重要的部分,才能让人活起来。

鲁迅的朋友写鲁迅,写他钢针般的短发,炯炯有神的

眼睛,瘦削的脸颊,突出其不屈,顽强。

丰子恺写弘一法师,“宽广得可以走马的前额,细长的凤眼,隆正的鼻梁,形成威严的表情。

扁平而阔的嘴唇两端常有深涡,显示和爱的表情。

”写出弘一的“温而厉”。

这些都是写人外貌成功的例子,和课文一样,抓住人物的性格特点,写出外貌的特点。

写好人物,还需要写好人物的语言,动作,神态,心理。

梁实秋写梁任公,也采用了大量的描写手法。

“眼光向下面一扫”“眼睛向上一翻,轻轻点一下头”“他便用手指敲打他的秃头,敲几下之后,记忆力便又畅通,成本大套地背诵下去了。

”“手之舞之足之蹈之,有时掩面,有时顿足,有时狂笑,有时太息。

”“悲从中来,竟痛哭流涕而不能自已。

掏出手巾拭泪。

”“于涕泗交流之中张口大笑,”“大汗淋漓,状极愉快”这样生动的描写,不但极具画面感,而且紧紧扣住人物性格“热心肠”,没有热心肠,怎会来手舞足蹈,时而痛苦时而大笑呢?我们仔细来看这样一处描写,“他背不上来,就用手指敲打他的秃头”,这个看似奇怪的动作,这个普通教授不会出现的动作,恰恰表现出了梁先生的“可爱”,表现出他的认真,也许这正是童年时读书的一个习惯吧!童年都如此用心费脑,长大了自然不用说了。

再看一处:“他悲从中来,竟痛哭流涕而不能自已,掏出手巾拭泪”一位教师在讲台上哭泣,一般来说是丢脸的事情,可是偏偏是这样的细节,表现了梁任公的“痴”“热”,他不是一位照搬讲义的教授,而是用心灵来

教书的教师,是在教育中渗透着自己的喜怒哀乐的真人!。