马铃薯微型薯生产栽培技术

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:4

马铃薯微型薯种植流程质控表序号种植环节技术标准控制点1 网棚准备平整网棚土地,以防地面高低不平造成积水,使用时需清理干净地表陈旧的蛭石、地面杂草及垃圾。

1,确保地中无坷垃、其他杂物、地面平整。

2 苗池准备苗池分为两种:1.一种为铺设石棉瓦的苗床(宽1.4m*长4.2m),苗床上铺有40目白色网纱,2.还有一种是就地使用砖砌边垒成苗池东西向(宽2m*长70m),中间过道24cm 共3行,做成4个大苗池,就地苗池都铺有防草布和40目网纱。

1、铺设苗池大小一致、整齐、铺平,网纱铺展3 苗池消毒整好的苗池先撒杀虫剂粒粒维1kg进行防虫,在铺防草布及白纱,铺完防草布及白纱使用高锰酸钾浓度为0.5%+农用链霉素5500倍液混合配液喷施苗池及过道进行消毒。

1、消毒剂要求喷洒均匀、无死角。

2、防虫网要求无破损,铺时要平展。

3、防草布铺设平展4 铺蛭石基质配置1.每棚消完毒开始铺基质,将袋装蛭石算好数量平摆于苗池内,(蛭石按8㎝厚度),一棚的基质都摆入池中进行开袋倒蛭石搂平。

2. 棚上搭防虫网(60目)+遮阳网(遮光率85%)+塑料布(前后期需要)3.拌肥(复合肥40KG +雷力多葆5KG+雷力海藻5KG)/棚,均匀撒开,耙子拌匀搂平。

4.铺设完毕将蛭石浇透水备用。

1、底肥要根据规定施入。

2、化肥和蛭石混合均匀3、蛭石要求每池厚度一致,平整4、水要浇透备用防止一块干一块湿5、防虫网无破洞、遮阳网无裂缝、无破裂。

四周压实。

6、根据天气情况搭塑料布进行保温。

5 炼苗将生长5-10cm高的健康瓶苗移至炼苗棚(上覆塑料布的砖棚,地面由砖砌成)自然环境下锻炼,将瓶苗就地摆于炼苗棚不开盖炼苗3天,开口后再炼苗4天左右,天气炎热时往瓶内喷洒农用链霉素防治污染。

炼苗室地表洒水保持湿润,温度尽力控制20-25℃,湿度一般60%-70%,由于棚内温度没有设备降温遮阳网炼苗阶段将一直遮阳。

炼苗场所品种分布要隔开,每个品种都挂有相应品种的标识牌1、开口炼苗要防止培养基污染,喷施杀菌剂2、避免阳光直射叶片干枯。

马铃薯脱毒微型薯生产技术微型薯是利用脱毒苗或试管薯在防蚜温室或网棚中繁育的小型种薯(即原原种),微型薯是种薯繁育的核心种,生产多少、质量优劣都关系到合格种薯生产的数量和质量。

1脱毒种苗选择生产微型薯种苗要求叶片3叶以上,长度5cm,无污染,在自然光照下打开器具盖锻炼4~6d后移栽。

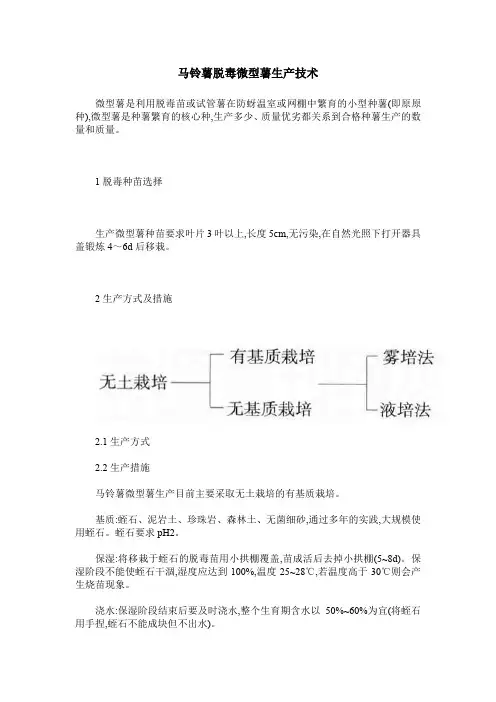

2生产方式及措施2.1生产方式2.2生产措施马铃薯微型薯生产目前主要采取无土栽培的有基质栽培。

基质:蛭石、泥岩土、珍珠岩、森林土、无菌细砂,通过多年的实践,大规模使用蛭石。

蛭石要求pH2。

保湿:将移栽于蛭石的脱毒苗用小拱棚覆盖,苗成活后去掉小拱棚(5~8d)。

保湿阶段不能使蛭石干涸,湿度应达到100%,温度25~28℃,若温度高于30℃则会产生烧苗现象。

浇水:保湿阶段结束后要及时浇水,整个生育期含水以50%~60%为宜(将蛭石用手捏,蛭石不能成块但不出水)。

浇营养液:无土栽培的有基质栽培生产微型薯,通常使用的每升营养液的成分为:KH2PO4 0.50g,NH4NO3 0.31g,MGSO4·2H2O 0.50g,Fe盐0.03g,6~7d浇1次,每次浇量以1.50~2L/m2为宜。

喷农药:微型薯整个生育期要及时防治病害,特别是真菌病害。

农药每周喷1次,多种农药交替使用。

对已生产过一次微型薯的地块和再次利用的蛭石必须注意细菌性病害的防治。

其防治措施是将1 280 ~1 300万单位的医用青霉素对水10~15kg,并与1%的高锰酸钾混合,喷洒于铺平的蛭石中,然后用水浇透,使一部分药剂进入土壤,并在苗子保湿期再用医用青霉素喷1次。

管理:待幼苗长到7~8叶时,培蛭石1次(厚5~6cm),注意防止病源的侵入,特别是病毒的侵入,严格控制带病植物带病虫进入温棚,棚内禁止吸烟。

收获及保存:待80%的薯块长至1.50g以上时及时收获。

微型薯收获后应及时晾晒,并喷洒真菌和细菌农药1次,待表皮无水分后入窖贮藏。

窖温以1~10℃为宜,湿度以50%~80%为佳。

一、微型薯的特点微型薯有着种性好、体积小、重量轻,休眠期长、后代植株适应性强通过休眠的微型种薯100%具有发芽能力,在大田直播条件下只要温、湿度条件适宜,田间即可表现出苗齐、苗壮、生长势强,其株高接近同品种的大种薯后代植株及繁殖速度快的特点。

二、微型薯生产栽培技术1试管(三角瓶或广口瓶)微型薯生产第一步:试管苗生产。

将经过脱毒的马铃薯试管苗采用MS+蔗糖30g/L+琼脂8g/L 、pH 值为5.8的培养基配方在无菌室借助超净工作台进行切段繁殖,每节带一个叶片,每瓶装15~20株,在温度25℃±2℃、16~20h 补充光照、光强1000~3000lx (前期1000~1500lx ,后期2000~3000lx 。

如有条件,直接采用自然光会更好)的条件下培养,5~7d 叶腋处即可生根长芽,形成小苗,并且生长很快。

约经25~30d ,当小苗长到5~6cm (4~5叶)时,可进行再次切段繁殖。

最后一批切繁时,瓶内培养基数量要比常规培养基增加1/3,以免后期营养不足。

当扩繁生产达到所需数量时,即可以进行下一步微型薯诱导培养。

在切段繁殖过程中若采用以下方法,可有效提高繁殖速度:一是在剪取瓶内小苗时,若在小苗基部留一片叶子,其叶腋处又可生长出一株小苗,即切接后留根。

其长势和生长速度比新植小苗还快(采用此法,瓶内培养基应增加1/3或留根后加入一定量的液体培养基,以补充营养。

);二是将剪取的茎段叶片向上扦插到培养基上,在相同的培养条件下,可比平放的成苗时间提前7~10d 。

第二步:微型薯诱导。

微型薯的产生需要有一定量的激素,并且要在黑暗条件下形成。

因此诱导生产微型薯的培养基宜采用MS+50mg/L ~100mg/L 香豆素的液体或固体培养基,既经济又适用。

培养温度25℃±2℃,黑暗。

试管苗经3个月的培养,每株可生产2~3粒微型薯。

需要注意的是随着小苗的生长,瓶内的培养基也逐渐减少,如果发现培养基太少,可适量加入一些液体MS 培养基,以补充营养。

温室无土栽培生产马铃薯微型薯技术王毅(湟中县农业技术推广中心,青海湟中811600)无土栽培指用草炭或森林腐叶土、沙、珍珠岩、蛭石等轻质材料代替土壤作为育苗基质固定植株,让植株直接接触营养液,采用精量播种一次成苗的现代化育苗技术。

微型薯生产是脱毒马铃薯种薯生产的中心环节,因此保证微型薯的质量和数量是比较关键的问题。

1消毒方法在使用蛭石前先进行酸碱度的测定,所测定的基质PH值应在6~7之间。

如果PH 值在6以下,应加入适量的氢氧化钠水溶液进行缓冲;如果PH值在7以上,则应加入适量的氯化氢溶液进行缓冲。

在建好的网(温)室中,用蛭石铺成5~10厘米高的移载苗床,使用前用1%~2%的甲醛溶液淋湿基质,1%~2%的甲醛溶液可以用750~800倍的代森锰锌或800~900倍的敌克松或1000倍的多菌灵或1%的福尔马林溶液来替代。

消毒时,先淋湿基质,然后用薄膜封闭,待闷7d后打开封闭膜,自然放气2d,再然后人工翻沙放气3次(一天一次)。

这样苗床的消毒过程算是完成,整个消毒过程总共需用12~15d。

2营养液配制马铃薯是喜钾作物,对氮、磷、钾的吸收比例约为2∶1∶4。

配制无土栽培的营养液时,应主要满足氮、磷、钾元素的需求。

实际生产中,营养液可用配制简单、操作简便的进口复合肥15∶15∶15水溶液代替。

它成本低,易调配,适合较大面积的马铃薯原原种生产。

2.1幼苗期试管苗移栽15d后,称取水溶性较好的进口复合肥料60克,兑水20千克浇施,用量为3L/m2。

2.2苗期试管苗移栽30d后,长出2~4片新叶时,称取水溶性较好的进口复合肥料60克,尿素5克,兑水20千克浇施,用量为5L/m2。

2.3匍匐茎形成期试管苗移栽50~60d后,称取水溶性较好的进口复合肥料80克,钾肥10克,兑水1120千克浇施,用量为5~7L/m2。

2.4块茎形成期试管苗移栽60~70d后,称取水溶性较好的进口复合肥料50克,钾肥10克,兑水20千克浇施,用量8~10L/m2。

马铃薯微型薯生产栽培技术摘要:马铃薯微型薯生产技术的应用和推广是马铃薯良种繁育的一项重大改革。

根据多年的实践经验阐述了马铃薯微型薯生产栽培的两种方法,意欲和同仁们商榷讨论。

关键词:马铃薯;微型薯;栽培技术20世纪70年代,马铃薯茎尖培养技术的出现为马铃薯无病毒良种生产体系的建立和推动马铃薯生产的发展产生了十分积极的作用,而脱毒微型薯的生产和推广又为马铃薯种质资源的保存、交换以及无毒种薯的生产和运输提供了一条便利的途径。

因此,微型薯生产技术的应用和推广是马铃薯良种繁育的一项重大改革。

采用组织培养和无土栽培技术生产微型薯,是将脱毒试管苗经过切段繁殖,达到所需数量后通过基质栽培,经3~4个月的生长,每株可获得3~5粒1~3g 的微型薯。

如果结合温室栽培,可进行周年生产。

采用此法生产微型薯,生产周期短,繁殖效率高,在短期内就能生产出大量的脱毒微型薯。

1微型薯的特点及意义1.1种性好,增产效果明显由于微型薯是在防虫条件下无土栽培,其生长周期短,重新感染病毒、病菌的机会大为减少。

种薯不带病毒、品质高,除了具有大种薯生长发育的特征特性外,还能保证马铃薯高产不退化,增产效果一般在40%以上,能够保持原品种的优良种性。

1.2体积小,重量轻,降低运输费用和用种量微型薯的百粒重仅100~300g,用种量只有10~15kg/667m2,比用大种薯播种减少用种量100kg/667m2,克服了脱毒种薯大调大运带来的麻烦和经济损失,更有利于边远山区脱毒种薯的供应和优良品种的更新。

1.3休眠期长,便于种质交流与保存一般脱毒早熟品种的休眠期为90~100d,比同一品种的大种薯休眠期长2~3倍。

微型薯的这种特性可以避免在种薯交流和运输过程中,由于过早发芽而引起种薯腐烂或严重失水,而且便于保存,不需要复杂的贮藏设备。

但是,如果用未充分通过休眠的微型薯播种,田间出苗极不整齐。

生产上通常在播种前用植物生长调节剂(如赤霉素)浸种,以打破微型薯的休眠,促进同时发芽,效果很好。

1.4后代植株适应性强通过休眠的微型种薯100%具有发芽能力,在大田直播条件下只要温、湿度条件适宜,田间即可表现出苗齐、苗壮、生长势强,其株高接近同品种的大种薯后代植株。

1.5作为病害检测的指示材料微型薯特别是由试管培养的微型薯无病毒和其他病害,它本身或由其产生的茎段组织可作为鉴定和检测其他植株病毒和病菌的指示或对照材料。

1.6繁殖速度快,效率高采用无土栽培技术,实行温室工厂化生产,一年可生产3~5茬,每平方米可年产2 000 ~3 000粒。

2微型薯生产栽培技术2.1试管(三角瓶或广口瓶)微型薯生产第一步:试管苗生产。

将经过脱毒的马铃薯试管苗采用MS+蔗糖30g/L+琼脂8g/L、pH值为5.8的培养基配方在无菌室借助超净工作台进行切段繁殖,每节带一个叶片,每瓶装15~20株,在温度25 ℃±2 ℃、16~20h补充光照、光强1 000~3 000lx(前期1 000~1 500lx,后期2 000~3 000lx。

如有条件,直接采用自然光会更好)的条件下培养,5~7d 叶腋处即可生根长芽,形成小苗,并且生长很快。

约经25~30d,当小苗长到5~6cm(4~5叶)时,可进行再次切段繁殖。

最后一批切繁时,瓶内培养基数量要比常规培养基增加1/3,以免后期营养不足。

当扩繁生产达到所需数量时,即可以进行下一步微型薯诱导培养。

在切段繁殖过程中若采用以下方法,可有效提高繁殖速度:一是在剪取瓶内小苗时,若在小苗基部留一片叶子,其叶腋处又可生长出一株小苗,即切接后留根。

其长势和生长速度比新植小苗还快(采用此法,瓶内培养基应增加1/3或留根后加入一定量的液体培养基,以补充营养。

);二是将剪取的茎段叶片向上扦插到培养基上,在相同的培养条件下,可比平放的成苗时间提前7~10d。

第二步:微型薯诱导。

微型薯的产生需要有一定量的激素,并且要在黑暗条件下形成。

因此诱导生产微型薯的培养基宜采用MS+50mg/L~100mg/L香豆素的液体或固体培养基,既经济又适用。

培养温度25 ℃±2 ℃,黑暗。

试管苗经3个月的培养,每株可生产2~3粒微型薯。

需要注意的是随着小苗的生长,瓶内的培养基也逐渐减少,如果发现培养基太少,可适量加入一些液体MS培养基,以补充营养。

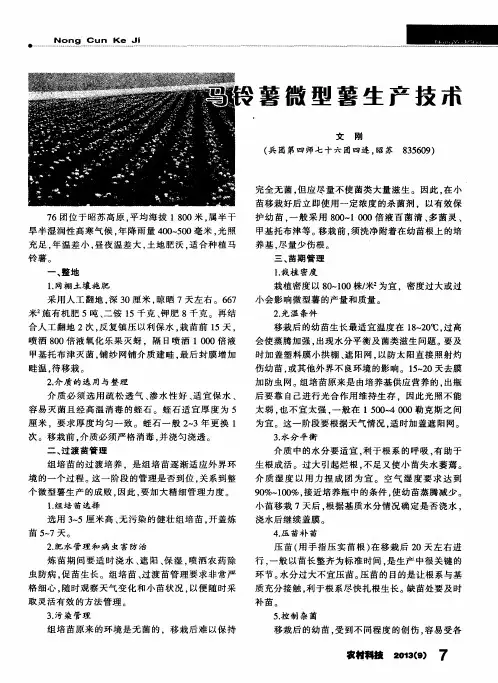

2.2网室微型薯生产2.2.1网室选址为了避免微型薯在生产过程中造成再浸染,网室微型薯生产基地应具备以下条件:①海拔高,气候冷凉。

②蚜虫密度低。

③距离耕作区较远,在一定范围内不种植带有病毒的马铃薯及茄科作物。

④水源充足,交通便利,便于调运种薯。

⑤最好有自然林隔离带。

用防虫网室生产微型薯,不仅可进行大面积高密度无土栽培,而且繁殖速度快,生产数量多、质量好。

网室所用棚架为定型生产的塑料大棚钢管骨架,一般顶高2.20~2.80m,侧高1.80~2m,长和宽依据场地大小和钢管骨架宽度而定,长一般30m左右,宽4.50~6m,上面覆盖50筛目的尼龙网纱,以防止害虫特别是马铃薯病毒主要传播媒介蚜虫的进入。

降暴雨时可加盖塑料棚膜防雨,夏季烈日暴晒时可加盖遮阳网遮阳。

为便于操作管理,网室内可用钢管焊接宽1.20m、高0.40m(长根据需要决定)的苗床,用来摆放育苗箱。

人行道宽0.40~0.50m,用砖铺设。

2.2.2基质准备:栽培基质常采用消毒过的蛭石,也可用细沙(0.10~0.50mm)兑腐熟的有机肥,这样的基质结构疏松,透水透气性好,持水量大,对幼苗生长和结薯有利。

育苗箱采用60cm×40cm×20cm(长×宽×高)的塑料箱,箱底有孔,以利通气和排除箱内多余的水分。

箱内初次装基质10cm,后期再培2次,培至15cm厚。

2.2.3试管苗定植:定植用的试管苗常用以下方法进行壮苗处理,一是培养温度降至18 ℃~20 ℃,光照强度提高到2 000~3 000lx,光照时间增至20h左右;二是生产最后一批试管苗的培养基加入矮壮素等植物生长调节剂,促使小苗矮化蹲苗。

三是在定植前3~5d揭去瓶塞或瓶盖,进行炼苗,以增强试管苗对外界环境的适应能力。

三种方法均有一定的效果,经过壮苗处理的植株生长健壮,叶色深绿,根系发达,既不影响正常生长,又能显著提高移栽成活率。

定植前一天先用水浇透育苗箱内的基质,并刮平表面。

试管苗需用镊子小心地取出,用凉水洗净根上所带的培养基,每洗6~7瓶可用报纸包成一卷,并沾水保持湿润。

定植时先用直径1cm的木棍按株行距打眼,眼深2~3cm,将小苗基部一节以下插入基质,然后封眼,并及时浇定根水。

定植一周内可用遮阳网遮阳降温,严防太阳光直晒,这样既有利于生根,又有利于苗子尽早成活生长。

定植密度以3cm×5cm的株行距为宜。

试管苗苗龄达25~30d时进行定植,小苗成活率、微型薯数量和单薯重都较高。

2.2.4定植苗管理:采用纯蛭石或细沙做基质时,植株的生长和微型薯形成所需要的养分就要完全依靠营养液供给。

大约在15d以前主要是喷施微型薯诱导营养液,目的是促进根茎生长。

这一时期因植株还小,对营养需求还不太大,一般一周喷施一次为宜。

15d以后可每周施肥一次,所需营养液可采用MS配方配制。

需要注意的是前期因苗子小宜采用喷施,待苗子稍大后可进行撒施或浇灌,有条件的还可以利用滴灌设备施肥。

在生产实践中,依靠营养液的方式生产微型薯成本太高,配制也很繁琐,因此建议用双层质的办法,即在盘底部铺1~2cm厚的消毒腐熟马粪或羊粪,再在其上铺2cm厚的蛭石或细沙,这样植株在生长发育过程中可不断从基质低部吸收营养。

为防止中后期发育过程中营养供给不足和植株徒长,还可在这一时期进行叶面追肥,或使用生长抑制剂,抑上促下,使植株营养的运输方向朝块茎转移,促进薯块的膨大。

可以选择的抑制剂有矮壮素等,增产效果比较明显。

但对使用的浓度、次数、时间要特别慎重,施用过少,效果不明显。

施用过量,一是产生药害;二是造成药剂在基质上的残留,影响下一季微型薯的正常生长。

如果在早春或晚秋利用温室栽培,此时因棚温较低,栽完后可在育苗盘上方再搭建一塑料拱棚以保温和保湿,以后视苗子生长情况和室内温度可随时撤去。

原则上室内温度不应低于14 ℃,最适温度25 ℃左右。

若条件适宜,小苗定植约一周后即可成活正常生长。

随着植株在整个生长过程中不断壮大,对水分的要求也越来越大。

前期虽然需水较少,但表现很敏感,尤其是前半个月的小苗,缺水会严重影响小苗成活率。

因此,要随时注意观察,一旦发现基质出现旱象,应及时补充。

前期可用喷雾器少量多次进行喷施,以防冲倒小苗,中后期可撒水或直接浇施,而使用滴灌或喷灌效果会更好。

定植苗在中后期需培土(蛭石)2~3次,可显著提高微型薯的产量和数量。

每次培土2~3cm,操作时要谨慎小心,避免造成植株损伤。

微型薯生产苗属高密度定植,后期易发生徒长,一旦发生徒长,对微型薯形成和膨大影响很大。

生产苗较为理想的株高标准在30cm以内。

叶面喷施“康普九号”可抑制茎叶营养生长,促进块茎形成和膨大。

每667m2用500倍液“康普九号”30mg均匀喷施。

按上述方法网室生产微型薯原原种,从定植到成熟约60~100d,一般成熟的标志是植株变黄。

收获时,应先于前一周停止浇水,待基质干燥后先拔出枯株,再用筛子筛去基质,将小薯块按大小分级分别保管。

新收获的微型薯含水量较高,需晾干,但不能在阳光下直晒。

晾干的微型薯按不同品种分级后分别装在编织袋、尼龙网袋等透气良好的容器内,并在袋子内外分别做好标签,以免混杂。

脱毒马铃薯微型薯的休眠期约60~90d,用赤霉素处理能打破休眠,加快萌芽速度,萌芽时间可缩短30d左右。

处理方法是用30~40mg/L赤霉素浸泡20~30min,或将微型薯放入冰箱在2 ℃~8 ℃条件下保存,播种前2个月从冰箱中取出,在室温下促其萌动、生芽,进一步进行原种繁殖。

参考文献[1]张鹤龄,宋伯符.中国马铃薯种薯生产.[2]李静华,郑坚武.马铃薯脱毒种薯生产技术.。