曹丕与陆机

- 格式:ppt

- 大小:303.50 KB

- 文档页数:25

三国时期文学史知识要点:最著名的是这父子三人:曹操、曹丕、曹植三国时期文学的特点主要是:1.三国时期是我国封建社会的第一个大分裂时代。

在此之前,我国封建社会是一个大一统的时代,以后则是一个分裂时期。

2.三国时期,出现了一些著名的文学家,他们对后世文学发展产生了深远的影响。

3.三国时期有一个特殊的社会环境,即社会动荡和战乱,这给文学创作带来了特殊的影响。

4.三国时期出现了许多杰出的文学家和作品。

其中最有名的有:曹操的《短歌行》、曹丕的《燕歌行》、曹植的《洛神赋》等。

一、曹操曹操,字孟德,小字阿瞒,沛国谯县(今安徽省亳州市)人。

东汉末年著名军事家、政治家、文学家。

曹操一生南征北战,统一了中国北方。

他重视农业生产,兴修水利,改革税收制度,使长期分裂割据的东汉王朝出现了休养生息的大好局面。

曹操还是一位杰出的诗人和作家。

他一生创作了很多诗文作品,其中《短歌行》是最著名的一首诗。

全诗是:对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。

契阔谈宴,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。

绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深。

二、曹丕曹丕,字子桓,是曹操的儿子。

他自幼聪慧过人,博览群书,通晓天文、历法、地理等知识。

他在政治上采取了一系列有利于人民的措施,使曹魏政权日益强盛。

曹丕在文学上也有一定的成就,他在曹操的基础上,大力提倡文学,并提倡“文以气为主”的观点。

他认为文章应该有“骨气”、“才气”和“生气”三种性质,因此他的文学作品大多表现出强烈的个性特征。

《燕歌行》是曹丕最著名的作品之一。

这首诗写诗人对生活环境和现实斗争的感受,是一首抒情诗。

诗中四句描写了燕雀在空中飞翔,歌唱春天到来;燕子在水里游水;黄莺在树上鸣叫;微风吹来,树叶摇曳;树木繁茂茂盛。

诗人感叹自己生活环境的恶劣和自己遭受的不幸,流露出了对人生的悲叹。

探究陆机《文赋》的文体观念及其在文体学上的意义作者:狄子怡来源:《青年生活》2019年第13期摘要:《文赋》是对文体观念进行论著的非常详细的一部著作,在中国的文体学著作发展当中产生着积极的意义。

对于《文赋》的问题价值观念来说,在一定程度上对曹丕的著作进行了继承同时也为《文心雕龙》的创作提供了沃土载体。

关键词:陆机;《文赋》;文体观念;文体学;意义西晋时期著名的文豪陆机对于如何形成一定的问题形成了自己的创作心得,而他也把自己的创作体会写入到了著作《文赋》当中。

和曹丕的著作《典论·论文》比起来,《文赋》这部作品在结构上显示得更加的完整和严密,同时在相应的零售环节当中也更加的细致和深入。

一、陆机《文赋》的文体观念《文赋》通篇主要是围绕如何形成问题所展开研究和探索的,在最后一部分当中,所提倡的是要讲文章的社会功能方面的问题。

从全篇的结构出发,在最后一段当中也重点论述了重视问题的具体原因,因为正是文章有着一定的社会功能,能够引导国家的大事,同时也承担着教化方面的责任,因此更要注重文体的建设。

关于文章具体的社会功能,陆机和曹丕的观点是相似的,甚至可以说有着一脉相承的特点,他们都把文章提到了国家的层面来进行探讨,但是相比之下,曹丕的说法要比曹丕更加的深入。

关于文章究竟具备着哪些社会方面的功能,曹丕并没有细细的进行说明,它是以一种帝王的豪气对文章的价值进行阐述,他渴望通过文章来进行观念的表达,因此体现出了一定的功利性色彩。

相比之下,曹丕并不会选择这样的一种方式,他对原文章的社会功能在具体的论述当中体现出了一定的逻辑性思维。

在曹丕的观念当中,虽然他所阐述的内容是在儒家思想范围之内的,但是所展示出来的内容十分具体,最为重要的意义就是在第1层次当中,会做出一定的铺垫,以此来达到第2层次的效果。

曹丕本人在《文赋》的问题价值观念上对曹丕的观点进行了继承,体现了中国古代文体价值观念在发展过程当中的发展历程,并且在曹丕的阶段当中出现了一定的过渡和转折。

第十讲陆机的文论思想(提纲)陆机的《文赋》是中国文论史上首先谈论作家创作心理的专论文章。

1、陆机与《文赋》陆机是西晋太康诗坛的代表诗人(另一人是潘岳),被称为太康之英”(钟嵘语)、“一代之杰”(《晋书》)。

陆机的文论思想陆机的《文赋》,前承曹丕《典论》,后启刘勰《文心雕龙》文赋》创作宗旨在于探讨“ 作文之利害所由好与不好的原因)”,以达到“ 曲尽其妙”的目的。

陆机深感写文章常常是“ 意不称物,文不逮意”,所以著文分析原因,找出规律,试图解决问题。

1)陆机的《文赋》是一篇关于创作——由创作的起因,到艺术构思,到文字的表达——全过程的深入而细致的剖析文章。

首先是创作冲动的产生:“感于物”和“志于学”文赋》开篇即言创作的动因,一是“感物伫中区以玄览),二是“志学”颐情志于典坟)两个方面。

感物”说,不自陆机始。

志学”说,影响深远。

其次是艺术构思的过程和特点:紧接着陆机谈到艺术构思问题。

A、构思的过程分两步:起初是静思以寻物(意与物的关系)其始也,皆收视反听,耽思傍讯(深思傍求,或熟思博采),精骛(精神驰骋)八极,心游万仞”;后来是酌辞以达意(意与文的关系)“其致也(文思来时),情瞳胧而弥鲜(内在朦胧的感情逐渐清晰),物昭晰而互进(外在鲜明的物象纷至沓来),倾群言之沥液,漱六艺之芳润(六艺群言,统归行文时驱谴),浮天渊以安流,濯下泉而潜浸(言想象可以升天入地)。

于是沉辞怫(音, 浮)悦(吐词艰涩),若游鱼衔钩,而出重渊之深,浮藻联翩,若翰鸟缨缴,而坠曾云之峻。

”陆机在谈论辞与意、意与物的关系时,用形象的比喻说明,意之称物、文之逮意很难B、艺术想象问题。

那么,艺术想象的实质就是“意之称物,文之逮意”构思活动了,其特点就是艺术构思的特点。

陆机指出,艺术构思要求新求变:“收百世之阙文,采千载之遗韵,谢朝华之已披,启夕秀之未振”,即汲古纳今,匠心独运,别出心裁。

艺术想象最终的结果要落实到“选义(适当的事义)按部,考辞(确切的言辞)就班”,也就是文字的表达问题。

陆机与魏晋文学自觉的演进(一)【内容提要】曹丕的时代结束后,中国的文学自觉在理论形态和实践形态上继续向纵深演进。

陆机承上启下,揭橥文学特征,探讨创作规律,建立审美标准,并相应地在创作中开掘个人的情感世界,追求艺术的表现力量,从而有力地推动了演进的流程。

陆机文学理论与创作实践的趋同性展示了文学自觉的历史走向。

【关键词】陆机文学自觉文学理论创作实践当文学在社会意识形态中摆脱了附庸的地位而获得独立的存在时,它就大步跨入了自觉的时代。

在中国文学史上,这样一个时代肇端于汉末,以社会意识形态的重大变化为背景,以比较自由解放的文化思想的冲击为动力,唤醒了人的自身意识,也唤醒了人的文学意识。

文学的自觉在无名氏古诗中已孕含量的蕴积,至曹丕的时代腾起质的飞跃,出现了重视文学价值、探讨体制风格、提出审美要求、品评作品优劣等一系列前所未有的现象。

文学创作也扬弃了外在于自身的目的,致力于人的表现,美的创造。

这颇象鲁迅说的,近于西方“为艺术而艺术的一派”1],当然两者的历史意义是无法比拟的。

文学的自觉时代是一个文学冲决传统的功用观念对创作的束缚、寻求按自身规律充分发展的变革历程。

它在曹丕的时代迈出了辉煌的第一步后继续向纵深演进,至西晋踏入一个新的阶段,借用鲁迅的表述方式,就是“陆机的时代”。

因为无论在理论形态或实践形态上,陆机都能踪继前秀,启范后叶,有力地推动了演进的流程。

就其历史贡献而言,实为曹丕之亚匹。

本文拟从这一角度审视陆机的文学理论和创作实践,并试图藉以展示文学自觉的历史走向。

承上启下的文学理论文学是在自身不断得到实践、认识、把握中发展的。

对文学由感性认识上升到理性把握的尝试,可以说是它从自在阶段跨入自觉阶段的一个重要标志。

陆机的《文赋》就是这样一种具有里程碑意义的尝试,首次比较系统地探讨了创作过程及其规律性与复杂性。

其实在曹丕的时代,丰富的创作就已提供了进行这种探讨的可能性。

历史之所以选择了陆机,我认为就在于文学自觉的演进的必然性。

陆机的《文赋》陆机(261—303)是西晋时期的著名文学家,才华横溢,诗、赋、文等创作都为时人所重。

他给我们留下的文论著作主要是《文赋》,这是中国文学理论史上第一篇正式的完整的文学创作论在这篇《文赋》的正文之前,陆机写了一个序言,其中说:余每观才士之所作,窃有以得其用心。

夫其放言遣辞,良多变矣。

妍蚩好恶,可得而言;每自属文,尤见其情。

恒患意不称物,文不逮意。

盖非知之难,能之难也。

这就明确地告诉读者,他写作此文的目的,就在于探讨文章作品的创作“用心”,一是“意称(chèn)物”——如何使创作中作家的主体情意和创作客体的物象彼此相称而融合;二是“文逮意”——如何巧妙地运用语言文字把心中孕育出来的具体生动的文意(“意象”)及时地把握住并且准确地表现出来。

围绕着这样两个问题,陆机具体剖析了文学创作的详细过程,总结出了多方面的艺术创作理论。

我们主要应该掌握住下面几点:1、艺术构思说:序言中所说的“意称物”阶段,主要是指艺术创作的构思过程,它又包括——(1)、构思准备这就是《文赋》正文的第一段所论述的——伫中区以玄览,颐情志于典坟。

遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。

悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。

心懔懔以怀霜。

志眇眇而临云。

咏世德之骏烈,诵先人之清芬。

游文章之林府,嘉丽藻之彬彬。

慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文。

还是如上所说,对这些原文我们在这里没有时间细致地进行串讲剖析,请看教材和参考教材。

总之这是一段很精彩的阐述,提出创作构思的前提条件是,既要深深地观察作为创作对象的外界事物,同时又要饱读前人的诗书,从中陶冶自己的心胸,这样才能写出高境界的文章作品。

(2)构思阶段至于到正式的艺术构思阶段,陆机是这样论述的:其始也,皆收视反听,耽思傍讯。

精骛八极,心游万仞,其致也,情曈昽而弥鲜,物昭晰而互进。

倾群言之沥液,漱六艺之芳润。

浮天渊以安流,濯下泉而潜浸。

于是沉辞怫悦,若游鱼衔钩,而出重渊之深;浮藻联翩,若翰鸟缨缴,而坠曾云之峻。

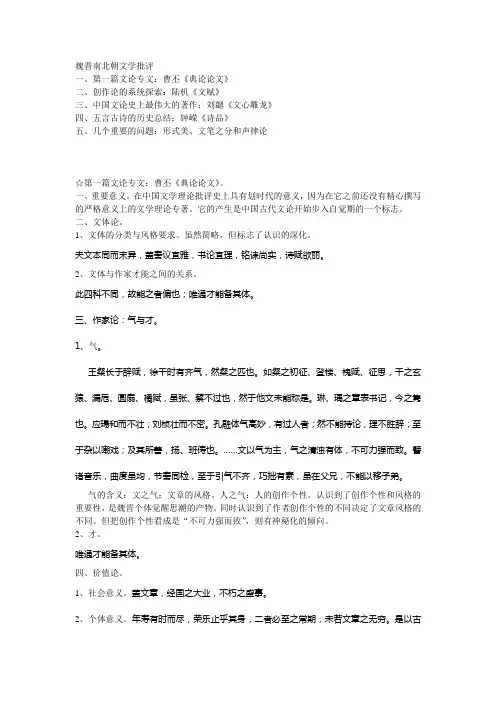

魏晋南北朝文学批评一、第一篇文论专文:曹丕《典论论文》二、创作论的系统探索:陆机《文赋》三、中国文论史上最伟大的著作:刘勰《文心雕龙》四、五言古诗的历史总结:钟嵘《诗品》五、几个重要的问题:形式美、文笔之分和声律论☆第一篇文论专文:曹丕《典论论文》。

一、重要意义。

在中国文学理论批评史上具有划时代的意义,因为在它之前还没有精心撰写的严格意义上的文学理论专著。

它的产生是中国古代文论开始步入自觉期的一个标志。

二、文体论。

1、文体的分类与风格要求。

虽然简略,但标志了认识的深化。

夫文本同而末异,盖奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。

2、文体与作家才能之间的关系。

此四科不同,故能之者偏也;唯通才能备其体。

三、作家论:气与才。

1、气。

王粲长于辞赋,徐干时有齐气,然粲之匹也。

如粲之初征、登楼、槐赋、征思,干之玄猿、漏卮、圆扇、橘赋,虽张、蔡不过也,然于他文未能称是。

琳、瑀之章表书记,今之隽也。

应瑒和而不壮;刘桢壮而不密。

孔融体气高妙,有过人者;然不能持论,理不胜辞;至于杂以嘲戏;及其所善,扬、班俦也。

……文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。

譬诸音乐,曲度虽均,节奏同检,至于引气不齐,巧拙有素,虽在父兄,不能以移子弟。

气的含义:文之气:文章的风格。

人之气:人的创作个性。

认识到了创作个性和风格的重要性,是魏晋个体觉醒思潮的产物。

同时认识到了作者创作个性的不同决定了文章风格的不同。

但把创作个性看成是“不可力强而致”,则有神秘化的倾向。

2、才。

唯通才能备其体。

四、价值论。

1、社会意义。

盖文章,经国之大业,不朽之盛事。

2、个体意义。

年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。

是以古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势,而声名自传于后。

故西伯幽而演易,周旦显而制礼,不以隐约而弗务,不以康乐而加思。

夫然,则古人贱尺璧而重寸阴,惧乎时之过已。

而人多不强力;贫贱则慑于饥寒,富贵则流于逸乐,遂营目前之务,而遗千载之功。

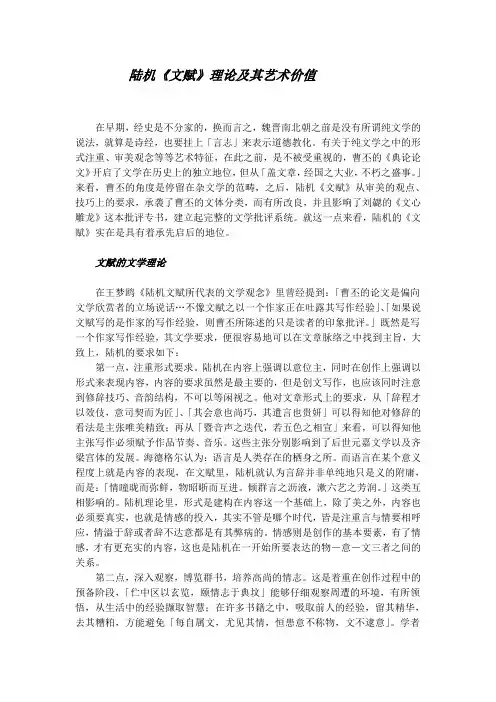

陆机《文赋》理论及其艺术价值在早期,经史是不分家的,换而言之,魏晋南北朝之前是没有所谓纯文学的说法,就算是诗经,也要挂上「言志」来表示道德教化。

有关于纯文学之中的形式注重、审美观念等等艺术特征,在此之前,是不被受重视的,曹丕的《典论论文》开启了文学在历史上的独立地位,但从「盖文章,经国之大业,不朽之盛事。

」来看,曹丕的角度是停留在杂文学的范畴,之后,陆机《文赋》从审美的观点、技巧上的要求,承袭了曹丕的文体分类,而有所改良,并且影响了刘勰的《文心雕龙》这本批评专书,建立起完整的文学批评系统。

就这一点来看,陆机的《文赋》实在是具有着承先启后的地位。

文赋的文学理论在王梦鸥《陆机文赋所代表的文学观念》里曾经提到:「曹丕的论文是偏向文学欣赏者的立场说话…不像文赋之以一个作家正在吐露其写作经验」、「如果说文赋写的是作家的写作经验,则曹丕所陈述的只是读者的印象批评。

」既然是写一个作家写作经验,其文学要求,便很容易地可以在文章脉络之中找到主旨,大致上,陆机的要求如下:第一点,注重形式要求。

陆机在内容上强调以意位主,同时在创作上强调以形式来表现内容,内容的要求虽然是最主要的,但是创文写作,也应该同时注意到修辞技巧、音韵结构,不可以等闲视之。

他对文章形式上的要求,从「辞程才以效伎,意司契而为匠」、「其会意也尚巧,其遣言也贵妍」可以得知他对修辞的看法是主张唯美精致;再从「暨音声之迭代,若五色之相宣」来看,可以得知他主张写作必须赋予作品节奏、音乐。

这些主张分别影响到了后世元嘉文学以及齐梁宫体的发展。

海德格尔认为:语言是人类存在的栖身之所。

而语言在某个意义程度上就是内容的表现,在文赋里,陆机就认为言辞并非单纯地只是义的附庸,而是:「情曈昽而弥鲜,物昭晣而互进。

倾群言之沥液,漱六艺之芳润。

」这类互相影响的。

陆机理论里,形式是建构在内容这一个基础上,除了美之外,内容也必须要真实,也就是情感的投入,其实不管是哪个时代,皆是注重言与情要相呼应,情溢于辞或者辞不达意都是有其弊病的。

论曹丕的文章不朽观自古以来,文章为不朽之盛事。

文以载道,历朝文人墨客对此均甚重视。

文人墨客们或写出传颂千古的美文,或著作流芳百世的经书,或留下引人深思的警句,或创造令人惊叹的奇迹,一切的一切都将随时间的推移而渐渐被世人所遗忘。

但是,真正能被世人永远记住的,唯有那些被人民群众所认可并称赞的文章与功绩。

由此可见,文章这种艺术形式具有不朽的力量。

曹丕在《典论·论文》中提出了他的文章不朽观。

他认为:“文以气为主”。

并以韩愈、柳宗元为例证明了他的观点。

韩愈曾因《师说》而得罪于“大人”,但柳宗元却成为文坛上的领军人物,不仅如此,柳宗元的作品还得到了唐宋八大家之首——韩愈的高度赞赏。

无独有偶,郭沫若先生也曾以李白的诗篇说过:“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”的著名诗篇,至今广为流传。

二人的作品虽然时间较为久远,但在今日仍熠熠生辉。

显而易见,这足以说明他们作品不朽的力量。

其次,曹丕又以陆机、贾谊、王粲为例证明了文章不朽的第二个原因,即文章本身的精神价值所在。

文章之美贵在精神价值的传递。

再者,曹丕指出了“文以辞为用”。

它强调文章应以描绘事物的特征,塑造鲜明的形象为目的。

这与老庄道学之旨的相同。

从另一方面看,“辞以达其意”。

它倡导写作应表达情感。

写作应明晓事理。

只有做到这几点才能使文章具备不朽的力量。

同时,他也明确指出“文以情为主”。

言辞必须以情感的共鸣为基础。

只有这样,文章才会被人们所铭记。

如果没有了情感的共鸣,那么文章必定会成为无源之水,无本之木。

就如同空中楼阁,毫无实际意义。

最后,曹丕在其《典论·论文》中又以袁宏为例说明了文章不朽的第三个原因。

袁宏作为建安七子之一,他的作品在当时有很高的地位。

曹丕认为他的作品是“童心”之作,应该能超越时间的限制。

在他看来,文章是个体化的,每个人的灵魂、风格都是不一样的,都应该独立存在。

曹丕虽然不知道《诗经》、《离骚》等文章,但他却将《典论·论文》一书献给了孔子。

陆机《文赋》对中国文学理论的杰出贡献沈敖大一、陆机《文赋》写作的背景(一)陆机其人我们松江人,对陆机其人可说是耳熟能详了,所以在这儿只消稍作简单的介绍。

他是吴郡华亭(今上海市松江区)人。

陆机居住的松江具体地点,大致是小昆山附近。

据杨潜《云间志》引《旧图经》说:“华亭谷水东有昆山,相传即其宅”。

他在南京秦淮河边也有住宅,那可能是父亲陆抗去世后,兄弟几个分领父兵他担任“牙门将”时的住处。

陆氏家庭是什么时候迁居松江的呢?《吴地记》称:“汉庐江(今属安徽庐江)太守陆康与袁术有隙,使侄陆逊与其子绩率宗族避难,居于是谷(华亭谷)”。

据此说陆家就在此时入居华亭小昆山,所以有“玉出昆冈”之说。

陆机生于吴景帝永安四年(261年),卒于晋惠帝太安二年(303年)。

出身在东吴显赫的贵族世家。

祖父陆逊出将入相封侯(华亭侯),父陆抗官拜奋威将军、大司马(国防部长)、荆州牧。

晋太康元年(280年)灭吴,陆机之兄陆晏、陆景战死,陆机与其弟陆云被俘,后释放回乡,苦读十年,于太康十年(289年)被征召入洛,入洛以后,拜见太常张华,张华说:“伐吴之役,利得二俊”,陆机、陆云开始了在晋朝的仕宦生涯,在洛阳颇有文名,晋八王之乱后,成都王司马颖、河间王司马颙讨伐长沙王司马乂,陆机被任为前锋都督,因受到牵制,手下将领又不听军令,导致河桥一战,兵败被杀,并夷三族,时年四十三岁。

历来对陆机的人品有两点非议,一是“热衷仕进,好游权门”,二是“与贾谧亲善,与二十四友之列”,当代史学家范文澜的评价是“热衷仕进,性格卑污”(范文澜《中国通史》)。

我把这些评价归结为“传统偏见”(解放日报,新论内刊。

《试论〈晋书〉陆机评价中之传统偏见》)。

对此今天不宜展开。

但是,有一点,即使批评陆机性格的论客,对陆机在文学创作,文学理论上的贡献,也都作了高度肯定,这是毫无疑义的。

(二)文学的自觉时代众所周知,魏晋以前,尤其是先秦两汉时期,文学创作,基本上遵循儒学的文艺观点。

曹丕《典论论文》与陆机《文赋》文体观之比较吴子瑜【期刊名称】《艺术科技》【年(卷),期】2024(37)4【摘要】目的:文章探究曹丕《典论·论文》与陆机《文赋》文体观的相似性和差异性,进而探讨二者在中国古代文体学史以及中国古代文学理论批评上的意义。

方法:将魏晋南北朝时期极具代表性的文学理论著作,即曹丕的《典论·论文》与陆机的《文赋》进行对比性研究,并从文体学角度出发对《典论·论文》与《文赋》的文体观进行相似性与差异性探讨研究。

文章首先简要介绍魏晋南北朝时期独特的社会政治形势下的文体学背景;其次,进一步探究《典论·论文》与《文赋》文体观的相似之处,通过文学与“本同”、作家与“偏才”、文章与“体性”三个方面分别阐释;再次,对曹丕的《典论·论文》与陆机《文赋》文体观的差异性进行比较分析,主要通过文体类别、文学功用以及写作技巧三个角度进行对比探讨;最后,通过比较分析两篇文章的异同点,指出二者在文体学史上的意义。

结果:曹丕的《典论·论文》与陆机的《文赋》在作家、文本体裁等方面有一定的相似性,但在文体类别、文学功用以及写作技巧方面有一定的差异性,二者在魏晋南北朝文体学发展史上可谓承前启后的关系,标志着文体学意识的觉醒以及中国古代文学理论批评进入繁荣时期。

结论:曹丕《典论·论文》与陆机《文赋》的对比研究对于研究中国古代文体学史和中国古代文学理论批评史具有深刻的意义,从中不仅可见文学地位的逐渐提高,还可见文体学意识的觉醒和中国古代文学理论批评的繁荣发展。

【总页数】3页(P13-15)【作者】吴子瑜【作者单位】扬州大学【正文语种】中文【中图分类】I206.2【相关文献】1.陆机《文赋》“方圆”说—兼论文体之常变2.曹丕与陆机的文体学思想比较论略——兼及魏晋文学思潮的发展轨迹3.文体差异和文气清浊范畴的提出(下)——细读曹丕《典论·论文》4.文体差异和文气清浊范畴的提出(上)——细读曹丕《典论·论文》5.曹丕《典论·论文》与陆机《文赋》对比研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

古代文论中包含了许多经典的名句,这些名句反映了古代文人对文学、艺术和审美等方面的深刻理解和高尚追求。

以下是一些著名的古代文论名句:1. 孔子的文论名句:-“诗言志,歌永言,声依永,律和声。

”(《尚书·尧典》)这句话强调了诗歌表达情感和志向的重要性。

-“不学诗,无以言。

”(《论语》)孔子认为学习诗歌是提高言辞能力的基础。

2. 庄子的文论名句:-“言者无罪,闻者足戒。

”(《庄子·逍遥游》)庄子认为说话的人没有罪过,而听话的人应该足够警惕。

3. 韩愈的文论名句:-“文以载道。

”(《原道》)韩愈认为文学作品的目的是承载和传播道德和哲理。

-“师者,所以传道、授业、解惑也。

”(《师说》)韩愈阐述了教师的作用和重要性。

4. 柳宗元的文论名句:-“文章合为时而著,歌诗合为事而作。

”(《与吴常侍论文书》)柳宗元认为文学作品应该紧密结合时代和现实。

5. 王安石的文论名句:-“文章欲传天下,必须自其厚。

”(《答陈正甫书》)王安石认为文章要传遍天下,必须首先内容丰富深刻。

6. 朱熹的文论名句:-“文以载道,道以育人。

”(《四书集注》)朱熹认为文学是道德教化的工具。

7. 曹丕的文论名句:-“文章者,经国之大业,不朽之盛事。

”(《典论·论文》)曹丕认为文学创作是治国安邦的大事业。

8. 陆机的文论名句:-“文以载道,道以济时。

”(《文赋》)陆机认为文学是传达道德和拯救时弊的工具。

这些名句不仅在当时有着重要的指导意义,而且对后世的文学创作和文论发展产生了深远的影响。

常用应用文有哪些-应用文篇一:常用应用文有哪些1、书信一般书信(包括请柬)包括五个部分:(1)称呼。

信纸第一行顶格写,后面加冒号。

(2)正文。

第二行空两格写起,转行顶格。

可有若干段落。

(3)结尾。

正文写完,如果正文最后一行空格比较多,可以接着写“此致”、“祝”等词语,否则,另起一行空两格或四格写“此致”、“祝”等词语。

然后另起一行顶格写“敬礼”、“进步”等祝颂语。

(4)署名。

一般写在祝颂词下行的后半行。

(5)日期。

写在署名下一行,靠右边写上写作的年月日。

请柬除具有书信的特点外,还要特别写明出席的具体时间、地点。

用语要客气有礼貌。

2、启事启事的写法是:第一行正中写启事的名称,如“征文启事”。

第二行空两格(转载于: 博威范文网:常用应用文体裁分类)起,写启事内容。

末尾右下方分两行写署名、日期。

启事的有些内容要十分具体明确,如地址、时间、联系办法等。

有些内容就不应写得具体明确,如“失物招领”中有关失物的详情,以防冒领。

3、通知通知的一般格式是:第一行居中写“通知”二字。

第二行顶格写被通知方的名称,加冒号(如果正文已明确了通知的对象,被通知方的名称也可略去)。

下行空两格起写正文,如果正文内容较多,可分条写,以便读者把握内容要点。

署名和日期分两行写在正文的右下方。

4、电报在电报专用纸上按要求逐项填写收报人的姓名、地址。

电文一般不加称呼,不点标点,不留空格。

署名紧接正文,可用对方熟知的略语表示。

数字一般用阿拉伯数字表示,每一格最多可写四位数。

写电文既要简洁,又要明白,不要因过简而产生歧义,引起误解。

5、新闻新闻的样式很多,下面简介一下简讯的格式:(1)标题概括简讯的主要内容。

(2)导语导语是简讯开头的一段话,要求用极简明的话概括简讯的最基本内容。

(3)主体主体是简讯的主要部分,要求具体清楚,内容翔实,层次分明。

(4)结尾是对简讯内容的小结。

有些简讯可无结尾。

6、广播稿广播稿的格式和一般报刊用稿的格式没有什么区别。