高一语文高效课堂:方山子传复习学案 .6.14

- 格式:docx

- 大小:26.31 KB

- 文档页数:5

方山子传上课优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《方山子传》全文;(2)了解并掌握文中的重点字词及其含义;(3)理解并分析方山子的性格特点和人生经历。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习,掌握文中的实词、虚词及其用法;(2)通过合作学习,分析方山子的品质和人生价值观;(3)通过探究学习,提高文本解读能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对传统文化的热爱,增强民族自豪感;(2)培养学生尊老爱幼、诚实守信的美德;(3)引导学生树立正确的人生观和价值观,追求真理,坚持自我。

二、教学重点1. 文言文词汇的学习与理解;2. 分析方山子的性格特点和人生经历;3. 领悟文章的主题思想和人生价值观。

三、教学难点1. 文言文句式的理解和翻译;2. 深入剖析方山子的内心世界;3. 将文章内容与现实生活相结合,引导学生正确面对人生困境。

四、教学过程1. 导入新课:导入方式:讲述方山子的生平事迹,激发学生兴趣。

2. 自主学习:学习任务:学生自主阅读课文,查找生字词,理解文意。

3. 合作学习:学习任务:分组讨论,分析方山子的性格特点和人生经历。

4. 探究学习:学习任务:引导学生深入剖析文章主题思想,领悟人生价值观。

5. 课堂小结:五、课后作业1. 熟读并背诵《方山子传》;3. 结合文章内容,思考如何树立正确的人生观和价值观。

六、教学评价1. 知识与技能:评价学生对《方山子传》的背诵情况,以及对文言文词汇的掌握程度。

2. 过程与方法:评价学生在自主学习、合作学习和探究学习中的参与程度,以及分析问题和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:评价学生在学习过程中对传统文化的热爱,以及对尊老爱幼、诚实守信等美德的认同。

七、教学反思在教学过程中,教师要关注学生的学习反馈,及时调整教学方法和节奏,确保教学目标得以实现。

要关注学生的情感需求,营造轻松、愉快的学习氛围,激发学生的学习兴趣。

八、教学拓展1. 推荐阅读其他有关方山子的文献资料,加深对方山子的了解;3. 邀请专家进行讲座,深入探讨方山子的人生哲学及其现实意义。

《方山子传》教学设计(山西省县级优课)语文教案一、教学目标:1. 知识与技能:能够理解并背诵《方山子传》的内容。

能够分析并欣赏作者运用的人物描写手法。

能够理解并运用文中的成语和典故。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

学会通过分析人物描写,理解人物性格特点。

学会通过课文学习,提高自己的阅读理解能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对中华优秀传统文化的热爱和传承。

培养学生热爱祖国、热爱人民的情感。

培养学生坚定的社会主义信念和积极向上的人生态度。

二、教学重点、难点:1. 教学重点:《方山子传》的内容理解和背诵。

分析并欣赏作者的人物描写手法。

理解和运用文中的成语和典故。

2. 教学难点:理解作者通过人物描写所表现的人物性格特点。

深入理解课文中所蕴含的中华优秀传统文化。

三、教学过程:1. 导入新课:通过展示方山子的画像和相关背景资料,引起学生对课文的兴趣。

引导学生思考:什么是“传”?为什么要写“传”?2. 自主学习:让学生自主阅读课文,理解课文内容。

学生通过自主学习,掌握课文的基本内容,为后续的深入学习打下基础。

3. 合作探讨:组织学生进行小组合作探讨,深入理解课文内容。

引导学生通过分析人物描写,理解人物性格特点。

四、教学评价:1. 课堂问答:通过提问,检查学生对方山子传内容的理解程度。

通过学生回答问题,了解学生对课文内容的理解和掌握情况。

2. 课后作业:布置作业,要求学生背诵课文。

布置作业,要求学生分析并欣赏作者的人物描写手法。

五、教学反思:通过本节课的教学,我深刻认识到引导学生深入理解课文内容的重要性。

在今后的教学中,我将继续引导学生通过自主学习和合作探讨,深入理解课文内容,提高学生的阅读理解能力。

我也意识到培养学生对方山子传所蕴含的中华优秀传统文化的热爱和传承的重要性。

在今后的教学中,我将继续引导学生理解和运用课文中的成语和典故,培养学生热爱祖国、热爱人民的情感。

六、教学准备:1. 教师准备:熟悉课文内容,理解课文的主旨和深层含义。

《方山子传/苏轼》教学设计(江西省县级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《方山子传》,使学生理解并掌握文中的重点词语、句式和修辞手法,提高古文阅读能力。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,分析方山子的形象特点,提高文学鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:引导学生关注方山子的人生态度和价值观念,培养学生的品德修养,提升人文素养。

二、教学重点1. 理解并掌握《方山子传》中的重点词语、句式和修辞手法。

2. 分析方山子的形象特点,领悟作者通过对方山子的描绘所表达的思想感情。

三、教学难点1. 方山子的人生经历及其思想感情的把握。

2. 如何在阅读中体会作者的写作技巧和文学价值。

四、教学方法1. 采用自主学习、合作探讨的教学方法,激发学生的学习兴趣,培养学生的独立思考能力。

2. 通过案例分析、讨论交流,引导学生深入理解方山子的形象特点及其价值意义。

3. 运用对比分析、情景教学等方法,提高学生的文学鉴赏能力。

五、教学过程1. 导入新课:简要介绍苏轼及其作品《方山子传》,激发学生对课文的兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读课文,理解课文大意,掌握重点词语、句式和修辞手法。

3. 合作探讨:分组讨论,分析方山子的形象特点,探讨作者对方山子的态度和评价。

4. 案例分析:选取典型的课文片段,分析作者的写作技巧,引导学生领悟文学价值。

5. 情感体验:让学生结合自己的生活经历,谈谈对方山子人生态度和价值观念的理解。

6. 总结提升:总结本节课的学习内容,强调方山子的人生态度和价值观念对学生的启示。

7. 课后作业:布置相关的练习题,巩固所学知识,提高语文素养。

六、教学评价1. 评价内容:学生的古文阅读能力、文学鉴赏能力、合作探讨能力以及对方山子人生态度和价值观念的理解。

2. 评价方法:通过课堂表现、作业完成情况、小组讨论参与度以及课后实践报告等方面进行综合评价。

3. 评价指标:词语理解、句式分析、修辞鉴赏、形象分析、思想感悟。

方山子传上课优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《方山子传》的文章内容。

(2)能够分析并欣赏作者运用的人物描写手法和语言风格。

(3)能够掌握文中的重点字词及其含义。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解文章的主题思想和人物形象。

(2)学会通过人物的语言、动作、神态等描写来分析人物的性格特点。

(3)提高朗读和默写的能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对方山子坚守信仰、不畏艰难的精神风貌的赞美。

(2)培养学生的爱国情怀和社会责任感。

(3)引导学生树立正确的人生观和价值观。

二、教学重点1. 文章的主题思想和人物形象。

2. 人物描写手法和语言风格。

3. 重点字词的含义和用法。

三、教学难点1. 理解文中一些抽象的概念和寓意。

2. 分析人物的性格特点和心理变化。

3. 背诵文章。

四、教学过程1. 导入新课:(1)简要介绍作者苏轼及其作品《方山子传》。

(2)引导学生关注文章的,激发学生对文章内容的兴趣。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读文章,理解大意。

(2)要求学生标注出生字词,并查阅字典了解其含义。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析文章的主题思想和人物形象。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 精讲点拨:(1)讲解文章中的一些难点和重点字词的含义。

(2)分析人物描写手法和语言风格,引导学生学会欣赏文学作品。

5. 练习巩固:(1)要求学生朗读文章,注意语气、节奏的把握。

(2)选取文章中的重点段落,进行默写练习。

6. 拓展延伸:(1)引导学生思考:方山子的精神品质对我们的生活有什么启示?(2)讨论:如何在生活中践行方山子的精神品质?五、课后作业1. 背诵文章。

2. 写一篇关于方山子精神品质的心得体会。

3. 收集其他有关方山子的故事或相关文学作品,进行阅读和欣赏。

六、教学评价1. 学生对文章内容的理解和掌握程度。

2. 学生对人物描写手法和语言风格的欣赏能力。

《方山子传》教学设计(山西省县级优课)语文教案第一章:教学目标1.1 知识与技能1. 能够理解并准确背诵《方山子传》全文。

2. 能够分析并评价作者对方山子的描写手法和特点。

3. 能够解释并运用文中的重点词语和句式。

1.2 过程与方法1. 通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

2. 学会通过查阅资料、讨论等方式,对方山子的生平背景进行了解和探究。

3. 学会运用文本分析方法,对方山子的形象进行深入剖析。

1.3 情感态度与价值观1. 培养学生对方山子坚定信仰、忠诚友谊的崇敬之情。

2. 培养学生对方山子面对困境时乐观向上、自强不息的精神风貌的欣赏之情。

3. 培养学生对传统文化和民族精神的尊重和传承意识。

第二章:教学重点、难点2.1 教学重点1. 熟读并理解《方山子传》全文。

2. 分析并评价作者对方山子的描写手法和特点。

3. 掌握并运用文中的重点词语和句式。

2.2 教学难点1. 对方山子生平背景的探究和理解。

2. 对文中对方山子形象深入剖析的能力培养。

第三章:教学过程3.1 导入新课1. 引导学生回顾已学过的有关方山子的文章,激发学生对方山子的兴趣。

2. 简介方山子的生平背景,引导学生对方山子产生探究的欲望。

3.2 自主学习1. 让学生自主阅读课文,理解课文内容。

2. 要求学生做好笔记,对课文中的重点词语和句式进行标记。

3.3 合作探讨1. 分组让学生讨论对方山子的描写手法和特点。

2. 各组汇报讨论成果,进行全班交流。

3.4 课文讲解1. 对课文进行逐段讲解,解释重点词语和句式的含义。

2. 分析并评价作者对方山子的描写手法和特点。

3.5 课堂练习1. 要求学生运用课文中的重点词语和句式,进行造句或写段练习。

2. 选取部分学生作业进行展示和讲评。

第四章:教学评价4.1 课堂表现评价1. 观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评价学生的学习积极性。

2. 评价学生在合作探讨中的表现,如团队协作、沟通交流等能力。

《方山子传》导学案(一)【使用说明与学法指导】1.本课时为第一课时,自查工具书扫清文字障碍,初读课文,重在积累重要的文言字词。

2.认真限时(30分钟)、独立完成,规范书写,保证学案完成质量。

【学习目标】1.熟读课文,疏通文句,弄懂文意,掌握文中重要的实词、虚词以及文言特殊句式,提高文言阅读能力。

2.明确方山子的独特个性与人生取向,体会作者借传主形象体现自己情志的笔法,提高鉴赏能力。

【重点、难点】1.能够按字面意思直译古文。

在了解字面意思的基础上,能够在头脑中重现古文内容,感受和理解传主与常人迥异的生命取向。

2.深层理解打动作者苏轼的方山子之“异”的内涵。

预习案一、作者介绍:苏轼(1037-1101年),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰出文学家、书画家,与父苏洵、弟苏辙并称“三苏”。

苏轼二十一岁中进士,神宗时期曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年(1080年)因“乌台诗案”受诬陷被贬黄州任团练副使,在黄州四年多曾于城东之东坡开荒种田,故自号“东坡居士”。

哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年被贬惠州、儋州。

大赦北还,途中病死在常州,葬于河南郏县,追谥文忠公。

二、写作动机:作者选择某人作为传主,一定是对方的身上有着某些令他特别感兴趣的东西,方山子弃荣利功名而自甘淡泊贫贱的行动,对大难不死的苏轼有不少的触动,作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情,是借他人之酒浇自己胸中之块垒。

写方山子未尝不是自悲不遇,本文可以说是作者在黄州心态的一种形象的折射。

三、预习作业1.自行读熟《方山子传》,疏通文句,弄懂文意,给生字词注音,标示出课文中的通假字、古今异义字、活用字及重要句式。

2.你认为方山子的“异”表现在哪些方面?【我的疑问】知人论世初读课文探究案【合作探究·研读剖析】1.第一自然段简介方山了生平,并说明得此称号的缘由,哪句话可以看出作者与方山子有共同的遭遇?2.第三自然段用的是什么表达方式?3.第四自然段为什么要交代方山子的家世背景?检测案阅读下面文段,完成1——3题。

方山子传教案教学设计第一章:教学目标1.1 知识与技能:能够理解并背诵《方山子传》全文。

能够分析并解读文中使用的修辞手法和文学特色。

能够理解方山子的形象特征及其所代表的价值观。

1.2 过程与方法:通过朗读、讨论等方式,深入理解文意,提高文本分析能力。

学会通过注释和背景资料,更好地理解文言文。

1.3 情感态度与价值观:培养学生对传统文化和古代文学的兴趣和尊重。

通过方山子的形象,引导学生树立正直、坚韧的品格。

第二章:教学重点、难点2.1 教学重点:《方山子传》文意的理解和文本分析。

方山子形象的特征和所代表的价值观。

2.2 教学难点:文言文中的一些特殊词汇和句式结构的理解。

文中使用的修辞手法的识别和解读。

第三章:教学过程3.1 导入:通过简单的介绍,引出方山子的形象和故事。

激发学生对《方山子传》的兴趣。

3.2 朗读与理解:分组朗读《方山子传》,让学生感受文言文的韵律美。

通过讨论和问题解答,帮助学生理解文意。

3.3 文本分析:分析方山子的形象特征,探讨其性格和价值观。

引导学生识别和解读文中的修辞手法。

第四章:作业设计4.1 背诵《方山子传》。

4.2 选择文中的一个修辞手法,进行详细解读和分析。

4.3 写一篇短文,表达对方山子形象的感悟和理解。

第五章:教学评价5.1 评价学生对《方山子传》的背诵情况。

5.2 评价学生在文本分析中的表现,包括对修辞手法的识别和解读能力。

5.3 评价学生的作业,包括短文的质量和对方山子形象的理解深度。

第六章:教学策略6.1 引导学生通过朗读、复述等方式深入理解文本。

6.2 利用多媒体教学资源,展示与方山子相关的背景资料,帮助学生更好地理解文本。

6.3 组织小组讨论,鼓励学生分享对方山子形象的理解和感悟。

第七章:教学反思7.1 总结教学过程中的亮点和不足,对教学方法进行调整和改进。

7.2 关注学生的学习反馈,及时调整教学内容和方法,提高教学效果。

第八章:拓展活动8.1 组织学生进行角色扮演,让学生体验文中人物的情感和心境。

《方山子传》教学设计(山西省县级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《方山子传》。

(2)理解课文中的关键词语和句式,如“隐”、“显”、“庐”、“苦节”等。

(3)分析方山子的形象特点,认识他的人物精神。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)学会欣赏古典文学作品,提高审美情趣。

(3)培养学生的文言文阅读能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受方山子坚守节操、安贫乐道的品质。

(2)树立正确的价值观,珍惜今天的幸福生活。

二、教学重点1. 课文内容的理解与分析。

2. 方山子形象特点的把握。

3. 文言文阅读能力的培养。

三、教学难点1. 课文中的古汉语词汇和句式的理解。

2. 方山子精神内涵的深刻领会。

四、教学过程1. 导入新课:简介作者柳宗元及其作品《方山子传》。

2. 自主学习:让学生默读课文,结合注释理解课文内容。

3. 课堂讲解:讲解课文中的重点词语和句式,分析方山子的形象特点。

五、课后作业1. 熟读并背诵《方山子传》。

3. 结合自己的生活经历,谈谈对方山子精神的认识。

六、教学评价1. 学生能够流利地朗读和背诵《方山子传》。

2. 学生能够理解课文中的关键词语和句式,如“隐”、“显”、“庐”、“苦节”等。

3. 学生能够分析方山子的形象特点,认识他的人物精神。

七、教学策略1. 采用问题驱动法,引导学生主动思考和探究。

2. 运用案例分析法,让学生通过具体案例理解课文内容。

3. 采用情景教学法,激发学生的学习兴趣和想象力。

八、教学准备1. 准备课文注释和译文,方便学生自主学习。

2. 收集相关的背景资料,以便课堂上进行讲解和讨论。

3. 准备多媒体教学设备,如投影仪、电脑等。

九、教学反思在课后,教师应认真反思本节课的教学效果,包括学生的参与度、理解程度和反馈。

根据学生的表现,调整教学方法和策略,以提高教学效果。

十、教学拓展1. 组织学生进行角色扮演,模拟方山子的生活场景。

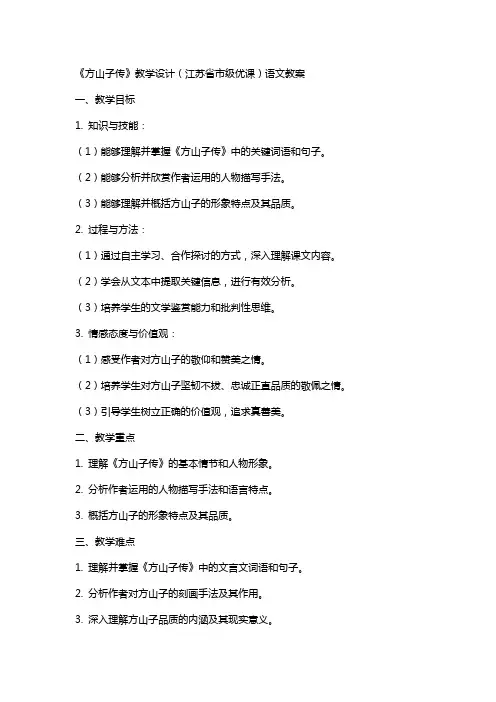

《方山子传》教学设计(江苏省市级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并掌握《方山子传》中的关键词语和句子。

(2)能够分析并欣赏作者运用的人物描写手法。

(3)能够理解并概括方山子的形象特点及其品质。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)学会从文本中提取关键信息,进行有效分析。

(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对方山子的敬仰和赞美之情。

(2)培养学生对方山子坚韧不拔、忠诚正直品质的敬佩之情。

(3)引导学生树立正确的价值观,追求真善美。

二、教学重点1. 理解《方山子传》的基本情节和人物形象。

2. 分析作者运用的人物描写手法和语言特点。

3. 概括方山子的形象特点及其品质。

三、教学难点1. 理解并掌握《方山子传》中的文言文词语和句子。

2. 分析作者对方山子的刻画手法及其作用。

3. 深入理解方山子品质的内涵及其现实意义。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究问题,激发学生思考。

2. 运用案例分析法,以方山子的具体事例进行分析,帮助学生理解。

3. 采用小组讨论法,鼓励学生发表自己的观点,培养学生的团队协作能力。

4. 运用启发引导法,引导学生从多角度思考问题,提高学生的思维能力。

五、教学过程1. 导入新课1.1 教师简要介绍《方山子传》的背景和作者苏轼。

1.2 提问:同学们对方山子有什么了解?请大家谈谈自己的看法。

2. 自主学习2.1 让学生自主阅读课文,理解基本情节和人物形象。

2.2 让学生结合注释,解释并理解文言文中的重点词语和句子。

3. 合作探讨3.1 教师提出问题,引导学生深入思考:(1)作者对方山子的描写手法有哪些?(2)方山子形象特点及其品质有哪些?3.2 学生分组讨论,分享自己的观点和感受。

4. 课堂讲解4.1 教师对方山子的形象进行分析,讲解作者的刻画手法及其作用。

4.2 教师对方山子的品质进行解读,引导学生理解其现实意义。

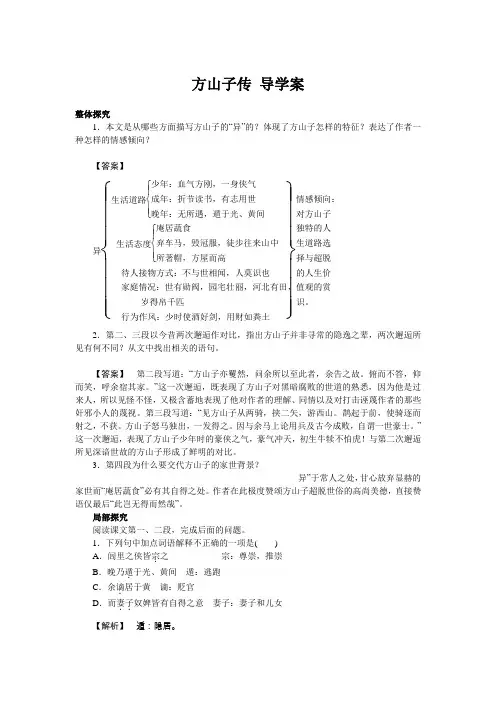

方山子传 导学案整体探究1.本文是从哪些方面描写方山子的“异”的?体现了方山子怎样的特征?表达了作者一种怎样的情感倾向?_______________________________________________【答案】异⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧⎭⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎫生活道路⎩⎪⎨⎪⎧少年:血气方刚,一身侠气成年:折节读书,有志用世晚年:无所遇,遁于光、黄间生活态度⎩⎪⎨⎪⎧庵居蔬食弃车马,毁冠服,徒步往来山中所著帽,方屋而高待人接物方式:不与世相闻,人莫识也家庭情况:世有勋阀,园宅壮丽,河北有田, 岁得帛千匹行为作风:少时使酒好剑,用财如粪土情感倾向:对方山子独特的人生道路选择与超脱的人生价值观的赏识。

2.第二、三段以今昔两次邂逅作对比,指出方山子并非寻常的隐逸之辈,两次邂逅所见有何不同?从文中找出相关的语句。

_______________________________________________【答案】 第二段写道:“方山子亦矍然,问余所以至此者,余告之故。

俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。

”这一次邂逅,既表现了方山子对黑暗腐败的世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不怪,又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑作者的那些奸邪小人的蔑视。

第三段写道:“见方山子从两骑,挟二矢,游西山。

鹊起于前,使骑逐而射之,不获。

方山子怒马独出,一发得之。

因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。

”这一次邂逅,表现了方山子少年时的豪侠之气,豪气冲天,初生牛犊不怕虎!与第二次邂逅所见深谙世故的方山子形成了鲜明的对比。

3.第四段为什么要交代方山子的家世背景?_______________________________________________异”于常人之处,甘心放弃显赫的家世而“庵居蔬食”必有其自得之处。

作者在此极度赞颂方山子超脱世俗的高尚美德,直接赞语仅最后“此岂无得而然哉”。

局部探究阅读课文第一、二段,完成后面的问题。

《方山子传》教学设计一、教学内容本节课的教学内容选自人教版高中语文必修一,第二单元第五课《方山子传》。

本文是北宋文学家欧阳修创作的一篇人物传记,记叙了方山子的生平事迹,通过对方山子形象的分析,表现了作者对方山子坚贞不屈、淡泊名利品质的赞美,同时也寄寓了作者自己政治失意的感慨。

二、教学目标1. 理解课文内容,把握方山子的形象特点及其品质。

2. 学习并掌握相关的文言实词、虚词,提高阅读文言文的能力。

3. 领会作者通过对方山子的描写所表达的思想感情,提高文学鉴赏能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:文言实词、虚词的理解与运用。

2. 教学重点:分析方山子的形象特点,体会作者的写作意图。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、黑板、粉笔。

2. 学具:课文教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入新课:通过向学生介绍作者欧阳修的生平和创作背景,引发学生对方山子传的兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读课文,结合注释理解课文内容,对文中不理解的词语做好标记。

3. 课堂讲解:讲解课文内容,解释文言实词、虚词,分析方山子的形象特点,引导学生体会作者的写作意图。

4. 互动讨论:组织学生进行小组讨论,让学生分享对方山子形象的理解,以及作者对方山子的赞美之情。

5. 课堂练习:让学生结合课文内容,运用文言实词、虚词进行造句练习。

六、板书设计1. 板书方山子传2. 板书内容:方山子形象:坚贞不屈、淡泊名利作者写作意图:赞美方山子品质,表达自身政治失意感慨七、作业设计1. 作业题目:请根据课文内容,分析方山子的形象特点,并结合自己的生活经历,谈谈你对方山子精神的理解。

2. 作业答案:方山子的形象特点是坚贞不屈、淡泊名利。

在生活中,我们也应该学习方山子的精神,坚守自己的信念,不为名利所动,追求内心的真实。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过对方山子的形象分析,使学生对方山子的品质有了更深入的理解,同时也提高了学生阅读文言文的能力。

《方山子传》学案一、原文:方山子传[宋]苏轼方山子,光、黄间隐人也。

少时慕朱家、郭解为人,闾里..之侠皆宗.之。

稍.壮,折节....读书,欲以.此驰骋当世,然终不遇.。

晚乃遁.于光、黄间曰岐亭。

庵居蔬食..,不与世相闻..。

弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也。

见其所著.帽,方屋而高,曰:“此岂.古方山冠之遗.像.乎?”因谓之方山子。

余谪.居于黄,过岐亭,适.见焉.。

曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为..而在此?”方山子亦矍然..至此者。

余告之故,俯而不答,仰而笑,呼余..问余所以宿其家。

环堵萧然..奴婢皆有自得..之意.。

...,而妻子余既耸.然异之..方山子少时,使酒..好剑,用财如粪土。

前十有.九年,..。

独念余在岐下,见方山子从.两骑,挟二矢,游西山。

鹊起于前,使骑逐而射之,不获。

方山子怒.马独出,一发得之。

因.与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。

今几日..之色,犹见.于眉间,而岂.山中之人哉!..耳,精悍然方山子世有勋阀....,当得官,使从事..。

而其家在洛阳,...于其间,今已显闻园宅壮丽,与公侯等.。

河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。

皆弃不取,独.来穷.山中,此岂无得而然.哉。

余闻光、黄间多异人,往往阳.狂垢污..,不可得而见,方山子傥.见之与?二、预习要求:1、朗读课文二至三遍。

2、解释文中加点的字。

3、概括每一小节的大意。

三、拓展阅读:《方山子传》教后记王开东苏轼一生写了11篇传记,其中一篇是《陈公弼传》,一篇是《方山子传》,方山子是苏轼的老友陈季常,陈公弼是陈季常的老爸。

一家就写了两篇,苏轼真够可以的。

苏家与陈家既是同乡又是世交,苏轼工作的第一站就在陈公弼手下。

但陈公弼对苏轼却非常严格,近乎刻薄。

苏轼年轻气盛,两人经常吵架。

陈公弼曾经建凌虚台,求文于苏轼。

苏轼写《凌虚台记》,直接讥讽陈公弼。

“物之废兴成毁,不可得而知也”、“夫台犹不足恃以长久,而况于人事之得丧,忽往而忽来者欤!”陈公弼也非等闲人,不易一字,吩咐上石,并且慨然道:“吾视苏明允,犹子也;苏轼,犹孙子也。

《方山子传》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解文言文的语言特点,掌握一些关键词汇的意思。

(2)了解《方山子传》的作者背景及作品特点。

(3)分析方山子的形象特点,理解作品的主题思想。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,解读文本内容。

(2)学会对比分析,从不同角度审视作品,提高审美能力。

(3)培养阅读文言文的能力,提高语文素养。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对方山子的深厚情感,体会友谊的价值。

(2)学习方山子坚韧不拔、忠诚正直的品质。

(3)激发学生对传统文化的热爱,增强民族自豪感。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)理解《方山子传》的文言文内容。

(2)分析方山子的形象特点及作品的主题思想。

(3)掌握文言文阅读的基本方法。

2. 教学难点:(1)文言文中的实词、虚词的理解。

(2)对方山子形象的分析。

三、教学方法1. 情境教学法:通过设置相关情境,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习法:引导学生自主探究,提高阅读能力。

3. 合作探讨法:分组讨论,发挥团队协作精神,共同解决问题。

4. 对比分析法:比较不同文本,提高学生的审美能力。

四、教学过程1. 导入新课:简要介绍《方山子传》的作者背景及作品特点。

2. 自主学习:让学生自主阅读课文,理解文意,掌握关键词汇。

3. 讲解分析:讲解课文中的实词、虚词,分析方山子的形象特点。

4. 合作探讨:分组讨论,探讨作品的主题思想及作者的情感态度。

5. 课堂小结:总结本节课的学习内容,布置课后作业。

五、课后作业1. 翻译课文,巩固文言文阅读能力。

3. 收集相关资料,了解作者的其他作品,进行对比分析。

六、教学评价1. 学生能够流畅地朗读课文,理解文言文的语言特点。

2. 能够分析方山子的形象特点,理解作品的主题思想。

3. 掌握文言文阅读的基本方法,能够自主阅读其他文言文作品。

七、教学拓展1. 对比分析其他关于方山子的文献资料,了解其在不同作品中的形象特点。

《方山子传》教学设计(江苏省县级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《方山子传》。

(2)理解课文中的关键词语和句子的含义。

(3)掌握作者对方山子的描写手法及其所表达的思想感情。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)学会欣赏古典文学,提高语文素养。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国传统文化,增强民族自豪感。

(2)学会尊重和理解他人,树立正确的人生观和价值观。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)准确理解课文内容,掌握关键词语和句子的含义。

(2)分析作者对方山子的描写手法及其所表达的思想感情。

2. 教学难点:(1)课文中所涉及的古代文化常识。

(2)如何理解作者通过对方山子的描写,表达自己对人生的思考。

三、教学过程1. 导入新课(1)简介作者苏轼及其作品《方山子传》。

(2)激发学生兴趣,引导学生进入学习情境。

2. 自主学习(1)让学生自主朗读课文,体会课文韵味。

(2)学生通过工具书查阅课文中所涉及的生僻字词。

3. 合作探讨(1)分组讨论,分析课文中的关键词语和句子。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 课堂讲解(1)讲解课文中的重点字词和句子。

(2)分析作者对方山子的描写手法及其所表达的思想感情。

5. 课堂练习(1)让学生结合课文内容,谈谈对方山子的认识。

(2)选取课文中的精彩片段,进行朗读展示。

四、课后作业1. 背诵课文。

2. 结合课文内容,写一篇关于方山子的读后感。

五、教学评价1. 学生对课文内容的掌握程度。

2. 学生在课堂讨论中的表现及课后作业的完成情况。

3. 学生对传统文化和人生价值观的理解与应用。

六、教学策略1. 启发式教学:通过提问、讨论等方式,激发学生的思考,引导学生主动探索、积极学习。

2. 情境教学:创设相关情境,让学生更好地理解课文内容,感受作者的情感。

3. 案例教学:分析课文中的典型事例,使学生更好地理解作者的写作意图。

高一语文高效课堂资料一轮复习检测学案《方山子传》复习学案复习目标1.梳理文言基础知识(通假字、古今异义、一词多义、词类活用、文言句式等)2.积累古代文化常识(古人“名”与“字”的关系)3.拓展文言阅读,概括与分析文意,准确判断句读和翻译文言句子【自学质疑】任务一:有声诵读....课文,边读边重拾记忆....文中已标注的重要文言基础知识任务二:浏览..课下注释,记忆..其中的重点知识解读任务三:读一读...,记一记...,落实《学案导学》P87“识记”部分【训练展示】1.重点词语⑴少时慕.朱家、郭解为人⑵闾里之侠皆宗.之⑶稍壮,折节..读书⑷欲以此驰骋当世,然终不遇.⑸晚乃遁.于光、黄间曰岐亭⑹过岐亭,适.见焉⑺方山子亦矍然..问余所以至此者⑻而妻子奴婢皆有自得之意.⑼因.与余马上论用兵及古今成败⑽①使.酒好剑②鹊起于前,使.骑逐而射之③使.从事于其间,今已显闻..⑾方山子傥.见之与2.通假字⑴往往阳狂污垢 ⑵方山子倘见之与⑶前十有九年 ⑷犹见于眉间3.古今异义⑴见其所著帽,方屋..而高 ⑵此岂古方山冠之遗像..乎⑶而妻子..奴婢皆有自得之意 ⑷使从事..于其间,今已显闻4.词类活用(先指出活用,再解释)⑴岁.得帛千匹 ⑵见方山子从.两骑⑶余既耸然异.之5.特殊句式⑴因与余马上论用兵及古今成败⑵亦足以富乐⑶鹊起于前⑷精悍之色,犹见于眉间⑸何为而在此?6.一词多义因:小结:“因”的意义和用法(1)因谓之方山子(2)因与余马上论用兵及古今成败(3)相如因持璧却立(4)不如因而厚遇之(5)因击沛公于坐(6)因宾客至蔺相如门谢罪(7)蒙故业,因遗策(8)恩所加,则思无因喜以谬赏而:小结:“而”的意义和用法(1)俯而不答,仰而笑(2)使骑逐而射之(3)青,取之于蓝而青于蓝(4)君子博学而日参省乎己(5)则知明而行无过矣(6)吾尝终日而思矣(7)积善成德,而神明自得,圣心备焉(8)锲而舍之,朽木不折(9)某所,而母立于兹7.重点语句翻译(先划出得分点,再翻译)(1)稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。

(2)环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

(3)余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?8.积累课文中相关的文化常识(古人的“名”和“字”的关系)名,是在社会上使用的个人的符号。

自称用名,称人以字。

“字”往往是“名”的解释和补充,是和“名”相表里的,所以又叫“表字”。

古人“名”和“字”的关系有意义相同的,如:宋代诗人秦观字少游、陆游字务观,他们名、字中的“观”和“游”也是同义。

“名”和“字”有意义相辅的,如:唐代诗人白居易字乐天,因“乐天”故能“居易”。

“名”和“字”有意义相反的,如:宋代理学家朱熹字元晦、元代书画家赵孟頫字子昂他们“名”、“字”中的“熹”与“晦”、“頫(俯)”与“昂”都是反义。

古人的“名”、“字”还常用来表示在家族中的行辈。

先秦时,常在名、姓前加伯(孟)、仲、叔、季表兄弟长幼,如伯夷、叔齐,伯是兄,叔是弟;孔丘字仲尼,“仲”就是老二。

汉代以后逐渐在“名”或“字”中用同样的字或偏旁表同辈关系,如宋代文学家苏轼、苏辙兄弟共用偏旁“车”表同辈。

9.课文素材巧应用世道浑浊,人生不遇,弃富贵荣华;回归自然,回归心灵的生命取向,让人惊异!不悔选择,安贫乐道,活出一份云淡风轻的人生意境,让人惊叹!应用角度:回归自然、回归心灵、生命取向、不悔选择、安贫乐道10.拓展阅读阅读下面的文言文,完成10-13题。

陈公弼传苏轼公讳.希亮,字公弼。

天圣八年进士第。

始为长沙县。

浮屠..有海印国师者,交通权贵人,肆为奸利,人莫敢正视。

公捕置诸法,一县大耸。

去为雩都。

老吏曾腆侮法粥狱,以公少年易之。

公视事之日,首得其重罪,腆扣头出血,愿自新。

公戒而舍之。

巫觋岁敛民财祭鬼,谓之春斋,否则有火灾。

公禁之,民不敢犯,火亦不作。

毁淫祠数百区,勒巫为农者七十余家。

盗起,知房州。

州素无兵备,民凛凛欲亡去。

公以牢城卒杂山河户得数百人,日夜部勒,声振山南。

民恃以安,盗不敢入境。

而殿侍雷甲以兵百余人,逐盗至竹山,甲不能戟士,所至为暴。

或告有大盗入境且及门,公自勒兵阻水拒之。

身居前行,命士持满无得发。

士皆植立如偶人,甲射之不动,乃下马拜,请死,曰:“初不知公官军也。

”吏士请斩甲以徇。

公不可,独治为暴者十余人,使甲以捕盗自赎。

淮南饥,安抚、转运使皆言寿春守王正民不任职,正民坐免。

诏公乘传往代之。

转运使调里胥米而蠲其役.,凡十三万石,谓之折役米。

米翔贵,民益饥。

公至则除之,且表其事,又言正民无罪,职事办治。

诏复以正民为鄂州。

徙知庐州。

虎翼军士屯寿春者以谋反诛,而迁其余不反者数百人于庐,士方自疑不安。

一日,有窃入府舍将为不利者。

公笑曰:“此必醉耳。

”贷而流之,尽以其余给左右使令,且以守仓库。

为京西转运使石塘河役兵叛其首周元震动汝洛间公闻之即日轻骑出按斩元以徇其余悉遣赴役如初。

致仕..卒,享年六十四。

其人仁慈,故严而不残。

(选自《苏轼文集》,有删节)10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.为京西转运使/石塘河役兵叛/其首周元/震动汝洛间/公闻之/即日轻骑出/按斩元以徇/其余悉遣赴役如初/B.为京西转运使/石塘河役兵叛/其首周元震动/汝洛间公闻之/即日轻骑出按/斩元以徇/其余悉遣赴役如初/C.为京西转运使/石塘河役兵叛/其首周元震动/汝洛间公闻之/即日轻骑出按/斩元以徇/其余悉遣赴役如初/D.为京西转运使/石塘河役兵叛/其首周元/震动汝洛间/公闻之/即日轻骑出按/斩元以徇/其余悉遣赴役如初/11.下列对文中加点词语的相关内容的解说不正确的一项是(3分)A.讳,旧时指死去的帝王或尊长的名字。

古代称呼别人,一般讳名而不讳字。

B.浮屠,也作浮图,梵语音译,有佛陀和佛塔两种解释。

文中是前者的意思。

C.役,有兵役、劳役的意思。

在古代朝廷经常允许百姓交纳粮食来替代劳役。

D.致仕,即授以官职。

古人为官因政绩卓著,死后经常被追赠高一级的官职。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)A.陈公弼严而不残。

他查得官吏曾腆的罪责,由于对方改过自新便加以宽恕;庐州在任时,从轻处置了偷粮的士兵。

B.陈公弼执法为民。

雩都当地的巫师,每年春天都以祭鬼免除火灾为借口,大肆搜刮百姓财物,他到任后严令禁止。

C.陈公弼安保一方。

他到任房州,面对盗贼横行、缺乏兵备、百姓惶恐的情况,组织了数百人,昼夜布防,保得安定。

D.陈公弼有胆有识。

淮南发生饥荒,寿春太守王正民因救灾不力而被免职,他继任后认为无罪,求朝廷释放到鄂州。

13.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(10分)(1)老吏曾腆侮法粥狱,以公少年易之。

(2)而殿侍雷甲以兵百余人,逐盗至竹山,甲不能戟士,所至为暴。

参考译文:陈公名讳希亮,字公弼。

天圣八年中的进士。

起初为长沙县令,佛教中有个海印国师,专门结交能人权贵,作奸犯科谋取私利,常人不敢仰视他。

陈公弼把他抓住后施加各种刑法,一县百姓震惊。

后来去职担任雩都县令。

资深的官吏曾腆轻视法令,买卖官司,因为陈公年轻而轻视陈公。

陈公就任的那天,首先查得他的重大罪责,曾腆扣头以至于出血,愿意自我改过。

陈公警诫他,宽赦了他。

巫师每年都借祭鬼神来收敛民财,说是“春斋”,不这样做就会降下火灾,陈公禁止这样做,百姓再不敢这样做,也没有火灾发生。

又毁掉过多的祠堂数百处,勒令巫师改行做良民的有七十多个。

盗贼起,陈公担任房州知州。

房州平素没有军队守备,百姓非常恐惧想要逃亡离开这里。

陈公率领几百牢城卒,日夜训练检阅,名声震动山南。

百姓依靠他们而得以安定,盗贼不敢进入房州境内。

然而殿侍雷甲带领百余名兵士,追捕盗贼到竹山,雷甲不能辖制(管制)士兵,士兵所到之处做下残暴之事。

有人上报有大盗入境将要到达城门,陈公亲自统率士兵在水边阻止抵御盗贼。

陈公亲自处于前列,命令士兵将弓箭拉满但不射出。

士兵都如同木偶人一样笔直站立,雷甲向他们射箭,他们毫不动摇,雷甲于是下马拜服,请求处以死罪,说:“起初不知道是您的军队啊。

”吏士请求斩杀雷甲来示众。

陈公不答应,只处置了做下凶暴行为的十几人,劝告其余的人并使他们离开,让雷甲用捕捉盗贼的方式赎自己的罪。

淮南闹饥荒,安抚、转运使都说寿春县令王正民不称职,王正民获罪免官。

诏令陈公乘驿车前往寿春县替代他,转运使正调运里胥的米来减轻劳役,一共得到米十三万石,说这是“抵劳役的米”。

米更加贵,百姓更加饥饿。

陈公到寿春就废除了这样做法,并且上表其事。

周围的县都废除了“折役米”条例。

陈公又说正民无罪,认为他是忠于值守治理地方,皇帝诏令让正民管理鄂州。

调任做泸州知府。

屯驻在寿春的虎翼军士兵因为谋反被诛杀,迁移其余没有谋反的士兵数百人到庐州。

士兵正惶惑不安。

一天,有暗中进入公府房屋将要做不利之事的人。

陈公笑着说:“这必定是喝醉酒而已。

”陈公宽恕了他,将他流放,把其余士兵全部交给公府左右使令,并且让他们把守仓库。

担任京西转运使。

石塘服河役时发生士兵叛乱,首领周元,振动汝、洛两地。

陈公听说后,当天就轻骑出去,按律斩周元示众,流放士兵一人,其余都遣令赴役如初。

退休后死去,享年六十四岁,他为人仁慈,所以治事严格却不残暴。