病理-动脉粥样硬化

- 格式:ppt

- 大小:7.87 MB

- 文档页数:37

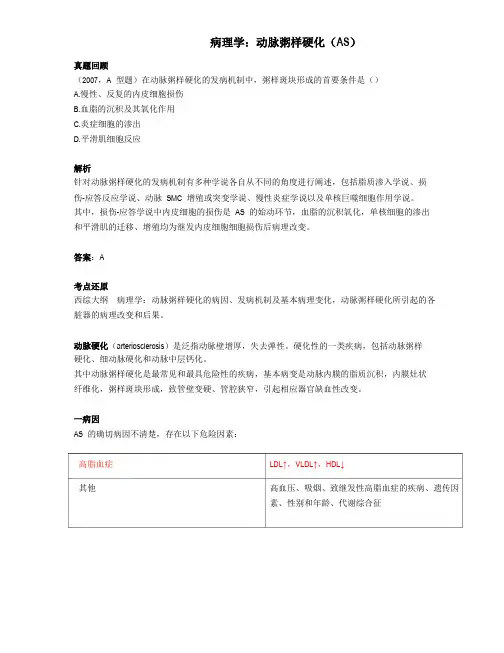

真题回顾病理学:动脉粥样硬化(AS)(2007,A 型题)在动脉粥样硬化的发病机制中,粥样斑块形成的首要条件是()A.慢性、反复的内皮细胞损伤B.血脂的沉积及其氧化作用C.炎症细胞的渗出D.平滑肌细胞反应解析针对动脉粥样硬化的发病机制有多种学说各自从不同的角度进行阐述,包括脂质渗入学说、损伤-应答反应学说、动脉SMC 增殖或突变学说、慢性炎症学说以及单核巨噬细胞作用学说。

其中,损伤-应答学说中内皮细胞的损伤是AS 的始动环节,血脂的沉积氧化,单核细胞的渗出和平滑肌的迁移、增殖均为继发内皮细胞细胞损伤后病理改变。

答案:A考点还原西综大纲病理学:动脉粥样硬化的病因、发病机制及基本病理变化,动脉粥样硬化所引起的各脏器的病理改变和后果。

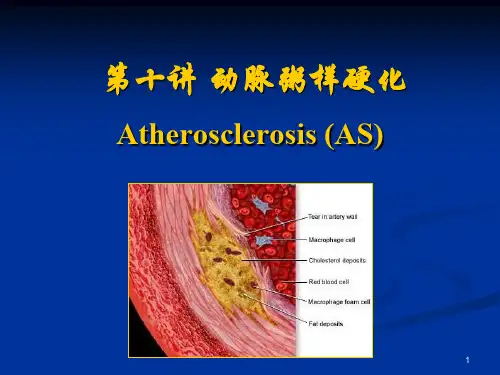

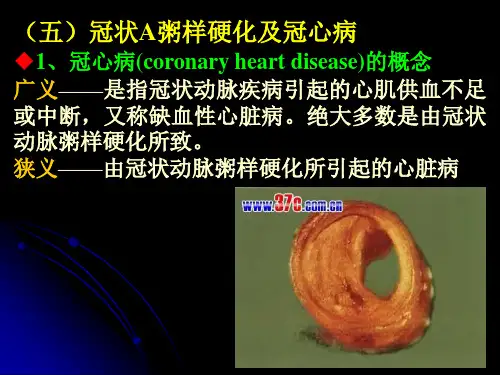

动脉硬化(arteriosclerosis)是泛指动脉壁增厚,失去弹性。

硬化性的一类疾病,包括动脉粥样硬化、细动脉硬化和动脉中层钙化。

其中动脉粥样硬化是最常见和最具危险性的疾病,基本病变是动脉内膜的脂质沉积,内膜灶状纤维化,粥样斑块形成,致管壁变硬、管腔狭窄,引起相应器官缺血性改变。

一病因AS 的确切病因不清楚,存在以下危险因素:高脂血症其他LDL↑,VLDL↑,HDL↓高血压、吸烟、致继发性高脂血症的疾病、遗传因素、性别和年龄、代谢综合征二发病机制AS 的发病机制尚未最后阐明。

有多种学说从不同的角度进行了阐述。

脂质渗入学说:增多的血脂沉积于动脉内膜,引起结缔组织增生,使动脉壁增厚和变硬,继而结缔组织坏死形成粥样斑块;以小、致密LDL 为主。

损伤-应答反应学说:动脉SMC 增殖或突变学说:AS 病变中最重要组成成分。

三病理改变1.基本病理改变病理变化描述肉眼观镜下观脂纹纤维斑块粥样斑块2.继发病理改变AS 肉眼可见的最早病变由脂纹发展而来纤维斑块深层细胞坏死发展而来,AS典型病变点状或条纹状黄色不隆起或微隆起于内膜的病灶内膜面散在不规则表面隆起斑块浅黄或灰黄→瓷白内膜面可见灰黄色斑块既向内膜表面隆起又向深部压迫中膜,切面可见质软粥样物质内膜下有大量泡沫细胞聚集,体积大,胞质内含有大量小空泡。

动脉粥样硬化的病理机制和预防措施引言动脉粥样硬化是一种常见的心血管疾病,其发病率逐年增加。

随着现代生活方式的改变和饮食结构的变化,动脉粥样硬化对人们的健康产生了越来越大的威胁。

动脉粥样硬化的病理机制和预防措施成为了研究的热点领域。

了解动脉粥样硬化的病理机制可以帮助人们更好地认识这种疾病,从而采取有效的预防和治疗措施。

本论文旨在系统地分析动脉粥样硬化的病理机制,并提出相应的预防措施,以期为临床治疗和公共卫生工作提供科学依据。

首先,本文将对动脉粥样硬化的概述进行介绍。

包括动脉粥样硬化的定义、起源和发展过程。

通过对动脉粥样硬化的整体了解,可以为后续的病因和发病机制分析提供基础。

其次,本文将深入探讨动脉粥样硬化的病因和发病机制。

这包括遗传因素、生活习惯、饮食结构等影响动脉粥样硬化发生的因素。

通过对不同因素的分析,可以揭示动脉粥样硬化形成的原因和机制,为后续的病理过程描述提供依据。

接着,本文将详细描述动脉粥样硬化的病理过程。

这包括斑块形成、斑块稳定性和斑块破裂等关键环节。

通过对病理过程的描述,可以更加清晰地认识动脉粥样硬化的发展过程,为后续的预防措施提供指导。

然后,本文将分析动脉粥样硬化的危害和影响。

包括心血管事件的发生率、死亡率以及患者的生活质量等方面。

通过对危害和影响的分析,可以增强人们对动脉粥样硬化的认识,从而提高对该疾病的重视程度。

此外,本文还将介绍动脉粥样硬化的预防措施。

包括饮食调节、生活方式改变和药物治疗等方面。

通过对预防措施的介绍,可以为人们提供一些具体可行的方法,帮助他们预防动脉粥样硬化的发生。

最后,本文将总结上述内容,并给出结论。

通过对动脉粥样硬化的病理机制和预防措施的分析,可以得出一些结论性的观点,为进一步研究和实践提供参考。

综上所述,本文将全面分析动脉粥样硬化的病理机制和预防措施,旨在增加人们对该疾病的认识,并为预防和治疗工作提供科学依据。

动脉粥样硬化的概述动脉粥样硬化是一种慢性进行性的动脉疾病,其特征是动脉内膜下有脂质沉积和纤维组织增生,导致动脉管腔狭窄和斑块形成。

《动脉粥样硬化斑块组织病理学分型标准》动脉粥样硬化斑块是导致心脑血管疾病的主要病理学基础之一。

对其组织学分型具有重要的临床意义。

《动脉粥样硬化斑块组织病理学分型标准》就在此背景下产生。

该标准是在广泛征集国内外专家学者意见的基础上形成的,评价指标涉及组织学、生物学、临床和影像学等方面。

本文就《动脉粥样硬化斑块组织病理学分型标准》进行详细介绍。

一、病变形态类型动脉粥样硬化斑块组织学分型标准把病变形态分为不同类型,包括:Ⅰ型斑块、Ⅱ型斑块、Ⅲ型斑块、Ⅳ型斑块、Ⅴ型斑块五个类型。

这五种类型表现出不同的组织学特征和生物学行为,对其进行分型有助于进一步研究和治疗。

Ⅰ型斑块是指初级斑块,其特点是内皮细胞发生异常,其下层的基膜分解和外层平滑肌细胞开始形成。

Ⅱ型斑块则是黑色素痣样的斑块,由内皮细胞、平滑肌细胞和淋巴细胞组成。

这种类型的斑块比较稳定,固定组织化学染色(PAS)为阴性或弱阳性。

其Rupture(破裂)比率相对低,少数造成危及生命的事件。

Ⅲ型斑块是指胆固醇斑块,由大量的内皮细胞、巨噬细胞和含脂质表达的泡沫细胞组成,常常包含破损玻璃样物(Necrotic Core)。

这类斑块其Rupture(破裂)比率相对高,是导致心脑血管事件风险的重要来源。

Ⅳ型斑块是指稳定性心肌梗死斑块,与Ⅲ型斑块类似,但其表面封闭,表现出一些新生的平滑肌细胞。

在稳定性斑块病人中,Ⅳ型斑块是相对较小且变化较小的。

Ⅴ型斑块是新生的引起炎症的斑块,又被称为斑块性炎症。

这种类型的斑块包括丰富的树突细胞和巨噬细胞,伴有上皮细胞和血管壁的破坏和损害。

这类斑块通常由局部造成炎症后拓展而来。

二、特征评价在《动脉粥样硬化斑块组织病理学分型标准》中,评价指标主要是针对特征的评价,包括斑块内的单个细胞病变、斑块的细胞组成、基质构成以及额外特征项。

这些指标主要是通过组织切片进行判断,评估是否对后续危险信号有较好预测价值。

这些评估指标还包括斑块内的表达活性标志物(如Proliferating Cell Nuclear Antigen),斑块中的特定蛋白质表达(如粘连蛋白),以及斑块中的炎症标志物(如白蛋白、C反应蛋白等)。

动脉粥样硬化(atherosclerosis)是严重危害⼈类健康的常见病,近年来发病逐年上升,发达国家发病率⾼于落后国家。

动脉硬化⼀般是指⼀组动脉的硬化性疾病,包括:动脉粥样硬化,主要累及⼤中动脉,危害较⼤:动脉中层钙化,⽼年⼈常见,危害较⼩;细动脉硬化,见于⾼⾎压病。

⼀、动脉粥样硬化的危险因素 1.⾼脂⾎症(hyperlipemia): ⾼脂⾎症是动脉粥样硬化的重要危险因素,研究表明,⾎浆低密度脂蛋⽩(LDL),极低密度脂蛋⽩(VLDL)⽔平升⾼与动脉粥样硬化的发病率呈正相关。

⾼⽢油三酯亦是本病的独⽴危险因素。

相反,⾼密度脂蛋⽩(HDL)有抗动脉粥样硬化作⽤。

2.⾼⾎压: ⾼⾎压可引起⾎管内⽪细胞损伤和(或)功能障碍,促使动脉粥样硬化发⽣。

另⼀⽅⾯,⾼⾎压时有脂质和胰岛素代谢异常,这些均可促进动脉粥样硬化发⽣。

3.吸烟: ⼤量吸烟可使⾎液中LDL易于氧化;烟内含有⼀种糖蛋⽩,可引起SMC增⽣;吸烟可使⾎⼩板聚集功能增强,⼉苯酚胺浓度升⾼,但使不饱和脂肪酸及HDL⽔平下降,这些均有助于动脉粥样硬化的发⽣。

4.性别: ⼥性的⾎浆HDL⽔平⾼于男性,⽽LDL⽔平却较男性为低,这是由于雌激素可降低⾎浆胆固醇⽔平的缘故。

5.糖尿病及⾼胰岛素⾎症: 糖尿病患者⾎液中HDL⽔平较低,且⾼⾎糖可致LDL糖基化。

⾼胰岛素⾎症可促进SMC增⽣,⽽且胰岛素⽔平与⾎HDL 含量呈负相关。

6.遗传因素: 冠⼼病的家族聚集现象提⽰遗传因素是本病的危险因素。

遗传性⾼脂蛋⽩性疾病可导致动脉粥样硬化的发⽣。

⼆、动脉粥样硬化发⽣机制学说: 动脉粥样硬化的发病机制⾄今尚不明确,主要学说有: 1. 脂源性学说: ⾼脂⾎症可使⾎管内⽪细胞损伤及脱落,管壁透性增⾼,脂蛋⽩进⼊内膜引起巨噬C反应,SMC增⽣并形成斑块。

2. 致突变学说: 认为动脉粥样硬化斑块内的平滑肌细胞为单克隆性,即由⼀个突变的SMC⼦代细胞迁⼊内膜,分裂增殖形成斑块,犹如平滑肌瘤⼀般。