25课两极格局的形成文字

- 格式:ppt

- 大小:776.00 KB

- 文档页数:28

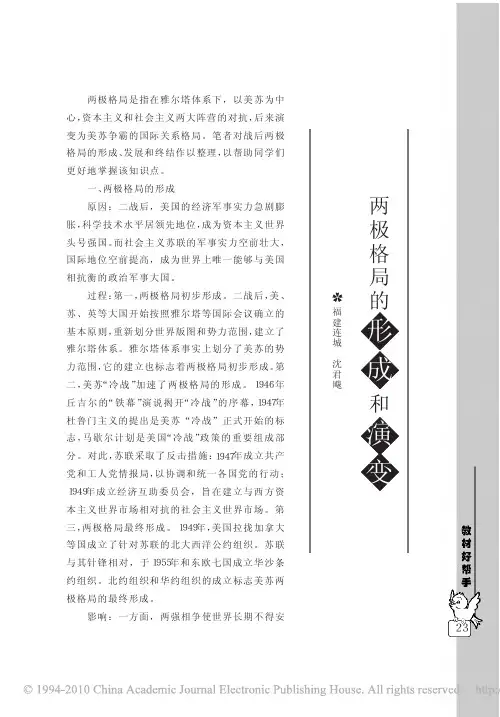

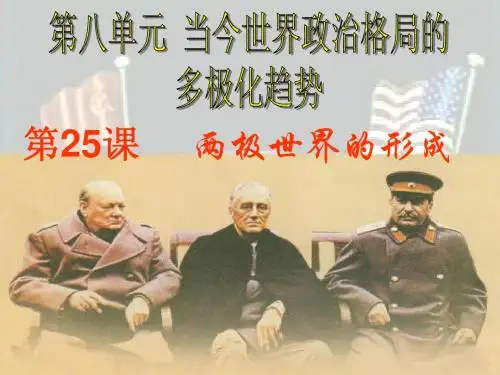

[必修1历史第25课两极格局的形成知识点]25课必修1历史第25课两极格局的形成知识点必修1历史第25课两极格局的形成知识点必修1历史第25课知识点:重点讲解雅尔塔体系是指1943年底至1946年初,第二次世界大战后期到战后初期雅尔塔会议前后,以美苏为主的大国间所达成的一系列有关战后国际政治秩序的协议,由此形成的国际格局。

它是反法西斯战争胜利和国际反法西斯联盟发展的产物,集中体现了在国际关系中主要矛盾方面的重大变化:英、法、德、日等国退居二线,美苏走上了前台。

一方面美国走上了全球扩张的霸权主义道路;另一方面社会主义苏联的力量壮大,影响了战后世界的形势。

1.形成(1)奠定基础:战后初期国际力量和对比发生重大变化,西欧衰落,美苏势均力敌。

社会主义和帝国主义两大阵营出现。

(2)初步形成:二战后,世界大国按照雅尔塔等会议确立的基本原则,重新划分世界版图和势力范围。

(3)最终确立:到1949年美国开始实施全面冷战政策,美苏盟友关系彻底结束,转变为敌对关系。

1949年、1955年先后建立了北约、华约两大组织,标志着以美苏为首的两大军事政治集团对峙局面的形成。

2.演变:两极格局是二战后形成的以美国和苏联为中心的对峙局面,它形成于二战结束后,初期表现为以美国为首的帝国主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营之间的对抗;20世纪60年代以后逐渐被美苏争霸局面所代替;20世纪90 年代随着苏联的解体而告结束。

其特点:(1)在两极格局中,美苏及其盟国互相争夺和对抗,阵线比较分明和稳定。

在美国一方是西方盟国,在苏联一方主要是东欧各国。

虽然每一方的内部也有分歧和矛盾,但最终仍要服从美、苏战略利益的大局。

(2)在两极格局中,美苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起着主导作用。

(3)美苏“冷战”是斗争的主要方式,由此而表现为政治上的对抗、军事上的对峙、意识形态上的对立和经济上的割据。

两极格局是二战后特有的历史现象,对战后世界历史产生了深远影响。

“世界政治格局”是指世界上主要政治力量(主要是主权国家和国家集团)通过一系列的抗衡、分化组合而形成的一种结构。

这种结构在一定时期内处于相对稳定的状态,但又处在不断发展变化之中。

(其变动一般发生在一次大规模战争或一场涉及许多重要国家的大变革之后。

)决定世界格局变化的主要因素:大国实力消长及大国间的相互关系。

二战后世界政治格局的演变过程(1945——今)两极格局(美苏)形成(二战后到1955年)多极化趋势出现(西欧、日本、中国发展、不结盟运动:20世纪60、70年代)两极格局瓦解(东欧巨变、苏联解体:20世纪90年代初)当前:暂时“一超多强”,多极化趋势加强第25课两极世界的形成课标要求:了解美苏两极对峙格局的形成,认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展的影响。

两极世界的含义是什么?以美、苏为首的资本主义阵营和社会主义阵营相互对抗的国际关系格局一、两极格局形成的原因:(一)重要原因:雅尔塔体系的确立:(二)根本原因:二战极大改变了世界主要国家政治力量的对比——美苏实力均势:(三)主要原因:美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾日益加剧。

“战时,要保持团结并不太难,因为有一个打败共同敌人的目标,这一点谁都清楚。

艰难的工作在战后,那时,各种不同的利害关系往往会使同盟分裂。

”(斯大林·1945于雅尔塔)二战期间美苏建立的同盟关系,在二战后破裂的主要原因是A.美苏争霸世界必然导致双方对立B B.意识形态的分歧和国家利益的冲突C.两极格局关系的实质是两强争霸D.苏联和各国革命力量的壮大妨碍了美国称霸二、两极格局的本质:美苏全球性对峙、争夺。

三、两极格局对抗的主要形式:“冷战”。

1、含义:“冷战”泛指以美国为首的西方资本主义国家对以苏联为首的社会主义国家采取了除武装进攻之外的一切敌对行动,以遏制共产主义。

(包括相互攻击对方的价值观念与社会制度(和平演变)、外交对抗、封锁禁运、军备竞赛、组建军事集团、发动代理人战争等)。

第25课两极格局的形成湖北省仙桃中学熊红荣一、两极格局形成的背景:1、雅尔塔体系的确立奠定了两极格局的框架;2、二战改变了世界主要国家政治力量的对比,美苏均势局面形成(西欧和日本衰落,美国成为资本主义世界霸主,苏联成为唯一可与美国相抗衡的政治军事大国);3、美苏在社会制度、意识形态以及国家利益上的矛盾日益加剧;4、美苏之间的冷战加速了两极格局的形成★世界政治格局是指世界上主要政治力量通过一系列抗衡、分化、组合而形成的一种结构,这种结构在一定时期内处于相对稳定状态,但又处于不断发展变化之中。

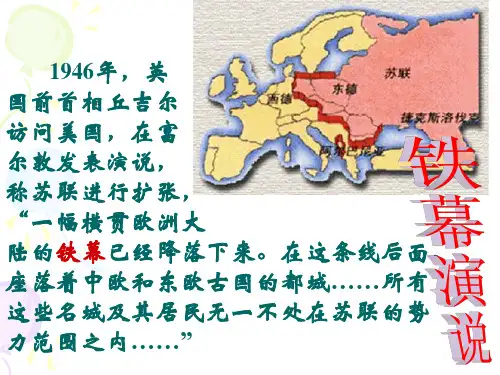

★雅尔塔体系通过雅尔塔会议等国际会议确立,实质是美苏两分天下,它取代了原有的凡尔赛--华盛顿体系二、两极格局在冷战中形成:1、冷战的概念:以美国为首的西方资本主义国家对苏联等社会主义国家采取的除武装进攻之外的一切敌对行动(目的在于遏制共产主义,基本状态是不战不和)2、冷战的原因:反法西斯联盟政治基础的丧失;二战改变了世界主要国家的力量对比;美苏在社会制度、意识形态以及国家利益上的矛盾日益加剧;二战后和平思潮的盛行;美苏势均力敌(实力相当);乔治·凯南的遏制理论和丘吉尔铁幕演说的推波助澜★杜鲁门主义针对希腊、土耳其危机而提出,以遏制共产主义作为美国政治意识形态和对外政策的指导思想,是美国争夺世界霸权的宣言书,标志着美国对外政策由局部扩张转向全球扩张。

★马歇尔计划(即欧洲复兴计划,援助对象本来包括苏联和东欧国家,但遭其拒绝):⑴背景:西欧经济困难,政局动荡⑵目的:复兴西欧经济,稳定西欧资本主义秩序;控制西欧国家;联合西欧共同遏制苏联⑶影响:①对西欧:促进了西欧经济的恢复和政局的稳定;客观上促进了西欧国家的联合;使西欧不得不受制于美国;②对美国:加强了美国对西欧政治经济的控制;有利于遏制苏联势力的扩张;拓展了美国的海外市场;③对世界:加剧了美苏在欧洲的对峙与争夺★杜鲁门主义与马歇尔计划的异同点:⑴相同点:都发生于二战后初期美苏走向对抗的背景下(背景);都是为了遏制共产主义,稳定资本主义,带有强烈的意识形态色彩(目的);都是美国冷战政策的组成部分(内容)⑵不同点:杜鲁门主义是公开地反共反苏;马歇尔计划则采用隐蔽的经济手段来达到政治目的(方式)★北约与华约都是由一个大国控制的军事政治集团,这两个集团的形成既对欧洲的安全构成直接威胁,又使欧洲存在“刺刀下和平”的可能★两极格局形成过程:①雅尔塔体系确立——奠定基础;②两大阵营出现——初步形成;③“杜鲁门主义”出台——“冷战”正式开始;④北约、华约两大组织建立——两极格局正式形成三、两极格局下的国际关系:1、全面冷战:1948年朝鲜半岛的分裂;1949年德国的分裂;1962年的古巴导弹危机2、局部热战:1950---1953年的朝鲜战争(美国打着“联合国军”的名义入侵朝鲜);1961---1973年的越南战争(1973年美国撤军后,南越当局力量削弱,1975年越南实现南北统一)★二战末期,美苏以北纬38度为界分别进驻朝鲜半岛南部和北部。