人教部编版历史七年级下册第7课辽、西夏与北宋的建立

- 格式:ppt

- 大小:2.73 MB

- 文档页数:24

部编版七年级下册历史第7课《辽、西夏与北宋的并立》课堂笔记2021年1月8日,网络上发布了一篇部编版七年级下册历史第7课《辽、西夏与北宋的并立》的课堂笔记,总字数为3000字左右。

本文笔记着重介绍了11世纪至12世纪中国北方三个国家——辽、西夏和北宋的历史背景,国家形势,三国之间的关系以及文化、经济等方面的交流情况。

1. 辽国辽国的成立时间为907年,是由契丹族的耶律阿保机所建立。

辽国历史上的经济以领土的扩张和农业的发展为特征。

2. 西夏西夏于1038年建立,因为位于西北边疆地带,又叫做“西夏边陲国”。

西夏与中原地区的战争不断,但其文化和商业活动却十分繁荣,这主要是因为西夏位于“丝绸之路”的要冲位置,吸引了大量商人前来交易。

同时西夏也保持着与中原地区的文化交流。

3. 北宋北宋的建立时间为960年,是由赵匡胤所建。

北宋政府采取了一系列改革政策,如实行科举制度,设立全国性的学校,让人们得以提高自己的文化素养,并逐步发展出了繁荣的经济,推动了中国古代文化的进步。

4. 三国并立时期11世纪和12世纪的中国北方,辽、西夏和北宋三国统治着各自的疆土。

三国之间的关系十分复杂,有战争、内斗,也有互相勾结以抗御其他国家的各种情况。

这些关系的变化,反映了唐朝后期以来,中国北方历史的走向和演变。

5. 经济方面的交流三国之间的商业交流活动十分频繁。

辽、西夏都位于“丝绸之路”上,商业活动和物资方面的交流十分繁荣。

另外,北宋还有一种神秘的国际贸易活动,叫做“钞引”。

这种贸易模式可以把国家的物资变成金钱,送到遥远的海外。

6. 文化方面的交流11世纪时,中国的文化素养程度已经比较高,最具代表性的便是诗歌和绘画艺术。

各国都在文化方面互相学习,取长补短。

辽国诗歌风格奇特,西夏则是民族风格浓厚,北宋则崇尚古典文化和书法艺术。

7. 政治上的变化三国之间不断发生政治上的变化,大地震中出现了许多新的势力。

辽国开始向南方扩张,对北宋形成威胁,通过联络西夏,形成“契丹、夏窃室”,但实际上后来两国结盟,反而成为了共同抗御辽国的力量。

第7课辽、西夏与北宋的并立1教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:契丹的兴起及其与北宋的关系。

教学难点:如何评价澶渊之盟。

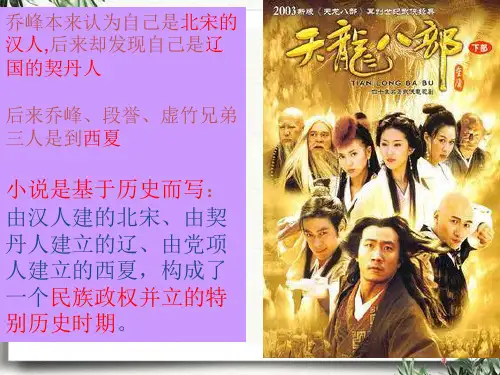

2教学过程一、导入新课《天龙八部》剧照同学们都看过《天龙八部》吧,里面的乔峰本来认为自己是什么人?(北宋的汉人)后来发现自己是什么人?(辽国的契丹人)而之后乔峰、段誉的兄弟虚竹娶了哪里的公主?(西夏)当时汉族建立的北宋、契丹族建立的辽、党项族建立的西夏,构成了一个民族政权并立的特殊历史时期。

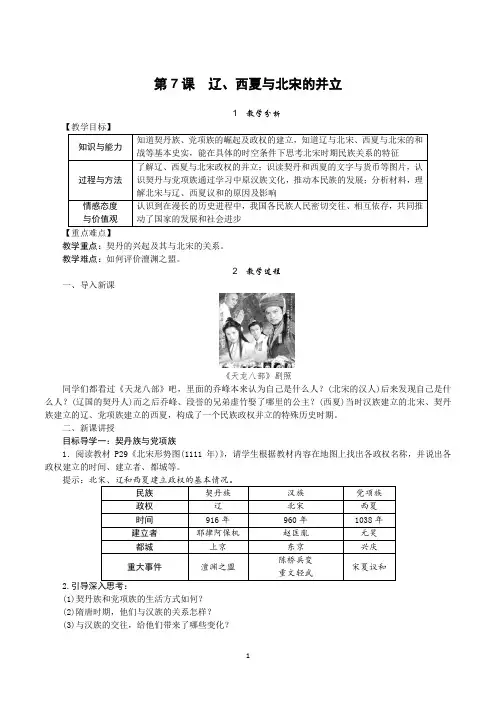

二、新课讲授目标导学一:契丹族与党项族1.阅读教材P29《北宋形势图(1111年)》,请学生根据教材内容在地图上找出各政权名称,并说出各政权建立的时间、建立者、都城等。

提示:北宋、辽和西夏建立政权的基本情况。

2.引导深入思考:(1)契丹族和党项族的生活方式如何?(2)隋唐时期,他们与汉族的关系怎样?(3)与汉族的交往,给他们带来了哪些变化?3.读教材,分析讨论辽和西夏采取了哪些措施以巩固政权。

提示:(1)辽:阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

(2)西夏:元昊仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制了西夏文字。

目标导学二:辽与北宋的和战1.阅读教材“辽与北宋的和战”一目,概括辽宋关系的变化。

归纳:战→和→战→和。

2.史料解读材料一:1004年秋(宋真宗景德元年),辽萧太后与辽圣宗亲率大军南下,深入宋境。

有的大臣主张避敌南逃,宋真宗也想南逃,因宰相寇准的力劝,才至澶州督战。

宋军坚守辽军背后的城镇,又在澶州城下射杀辽将萧挞览(一作凛)。

辽由于自身原因,很早就通过降辽旧将王继忠与北宋朝廷暗通关节。

材料二:3.提出问题:结合材料一和所学知识,指出澶渊之盟签订的背景和影响各是什么。

提示:(1)背景:辽军攻宋,宰相寇准力劝皇帝亲征,宋真宗勉强来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军。

(2)影响:此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。

4.分组讨论:结合材料二和所学知识,如何正确地评价澶渊之盟?提示:盟约使辽宋之间维持了长久的和平关系,使双方人民过上了安定的生活。

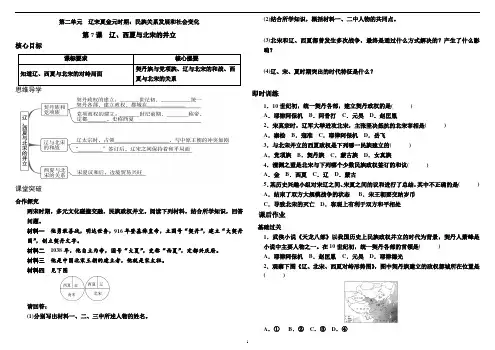

第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化第7课辽、西夏与北宋的并立核心目标课标要求核心提要知道辽、西夏与北宋的对峙局面契丹族与党项族、辽与北宋的和战、西夏与北宋的关系思维导学课堂突破合作探究两宋时期,多元文化碰撞交融,民族政权并立。

阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一他勇敢善战,明达世务,916年登基称皇帝,立国号“契丹”,建立“大契丹国”,创立契丹文字。

材料二1038年,他自立为帝,国号“大夏”,史称“西夏”,定都兴庆府。

材料三他是中国北宋王朝的建立者,他就是宋太祖。

材料四见下图请回答:(1)分别写出材料一、二、三中所述人物的姓名。

(2)结合所学知识,概括材料一、二中人物的共同点。

(3)北宋和辽、西夏都曾发生多次战争,最终是通过什么方式解决的?产生了什么影响?(4)辽、宋、夏时期突出的时代特征是什么?即时训练1.10世纪初,统一契丹各部,建立契丹政权的是()A.耶律阿保机B.阿骨打C.元昊D.赵匡胤2.宋真宗时,辽军大举进攻北宋,主张坚决抵抗的北宋宰相是()A.秦桧B.寇准C.耶律阿保机D.岳飞3.与北宋并立的西夏政权是下列哪一民族建立的()A.党项族B.契丹族C.蒙古族D.女真族4.澶渊之盟是北宋与下列哪个少数民族政权签订的和议()A.金B.西夏C.辽D.蒙古5.某历史兴趣小组对宋辽之间、宋夏之间的议和进行了总结,其中不正确的是() A.结束了双方大规模战争的状态B.宋王朝要交纳岁币C.导致北宋的灭亡D.客观上有利于双方和平相处课后作业基础过关1.武侠小说《天龙八部》以我国历史上民族政权并立的时代为背景,契丹人萧峰是小说中主要人物之一。

在10世纪初,统一契丹各部的首领是()A.耶律阿保机B.赵匡胤C.元昊D.耶律德光2.观察下图《辽、北宋、西夏对峙形势图》,图中契丹族建立的政权都城所在位置是()A.①B.②C.③D.④13.《宋史·夏国传》记载:“夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。

人教版历史七年级下册第7课《辽、西夏与北宋的并立》教学设计一. 教材分析本课《辽、西夏与北宋的并立》是人教版历史七年级下册的内容,主要讲述了辽、西夏与北宋三个国家的成立、发展和相互关系。

通过本课的学习,学生可以了解到我国辽、宋、夏时期的历史背景、政治制度、经济发展以及民族关系等方面的知识。

教材内容主要包括辽的建立与兴衰、西夏的建立与衰落以及北宋与辽、西夏的并立关系。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了我国历史的一些基本知识,如唐朝的衰落、五代十国的分裂等。

但他们对辽、西夏与北宋三个国家的成立、发展和相互关系可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,教师需要运用生动形象的语言、图片、地图等教学手段,帮助学生理解和掌握教材内容。

三. 教学目标1.知识与技能:了解辽、西夏与北宋三个国家的成立、发展和相互关系,掌握我国辽、宋、夏时期的历史背景、政治制度、经济发展以及民族关系等方面的知识。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对我国历史的兴趣和热爱,增强民族自豪感,树立正确的历史观。

四. 教学重难点1.教学重点:辽、西夏与北宋三个国家的成立、发展和相互关系,我国辽、宋、夏时期的历史背景、政治制度、经济发展以及民族关系等方面的知识。

2.教学难点:辽、西夏与北宋之间的战争和和议,学生对相关历史事件的理解和把握。

五. 教学方法1.情境教学法:通过展示图片、地图、视频等,为学生创设生动的历史情境,增强学生对历史知识的感知和理解。

2.自主学习法:引导学生自主阅读教材,培养学生独立获取和解读历史信息的能力。

3.合作探讨法:学生进行小组讨论,引导学生从不同角度分析问题,提高学生的合作意识和团队精神。

4.讲授法:教师对教材内容进行系统讲解,帮助学生掌握历史知识。

六. 教学准备1.教材、教案、课件等教学资料。

2.历史图片、地图、视频等教学素材。

3.计算机、投影仪等教学设备。

新人教版七下历史第7课辽、西夏与北宋的并立说课稿一. 教材分析新人教版七下历史第7课《辽、西夏与北宋的并立》,主要讲述了辽、西夏与北宋三个国家的、经济、文化等方面的历史事实。

通过本课的学习,使学生了解和掌握这三个国家之间的复杂关系,以及它们在历史上的地位和作用。

教材内容丰富,既有对历史事件的描述,也有对历史人物的介绍,还包括了一些历史观点和评价。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了我国历史的一些基本知识,对于历史事件、历史人物有一定的认识。

但学生在分析历史问题、评价历史人物方面,可能还存在一定的困难。

因此,在教学过程中,要关注学生的学习需求,引导他们学会分析历史问题,培养他们的历史思维能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解辽、西夏、北宋三个国家的历史背景、制度、经济发展等方面的基本情况;掌握这三个国家之间的战争与和亲、冲突与合作等关系。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生分析历史问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史,增强民族自豪感;树立正确的历史观、民族观和国家观。

四. 说教学重难点1.教学重点:辽、西夏、北宋三个国家的历史背景、制度、经济发展等方面的基本情况;这三个国家之间的战争与和亲、冲突与合作等关系。

2.教学难点:分析辽、西夏、北宋三个国家在并立时期的矛盾与冲突,以及它们之间的、经济、文化等方面的交流与合作。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、讲授法、提问法等教学方法,激发学生的学习兴趣,提高学生的历史思维能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、地图等教学手段,生动形象地展示历史事件,帮助学生更好地理解历史。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示多媒体课件,引导学生回顾上一课所学内容,为新课的学习做好铺垫。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解辽、西夏、北宋三个国家的历史背景、制度、经济发展等方面的基本情况。

【初中历史】七年级历史下册第7课《辽,西夏与北宋的并立》知识点+练习一、契丹族与党项族1.契丹族(1)生活区域:游牧在我国北方的民族。

(2)建国:10世纪初,耶律阿保机(辽太祖)统一契丹各部,建立契丹国(有时称契丹,有时称辽),都城在上京临潢府。

(3)统治:阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

2.党项族(1)生活区域:生活在我国西北地区,后集中到甘肃东部、陕西北部一带。

(2)建国:11世纪前期,元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏。

(3)统治:元昊仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,鼓励垦荒,发展农牧经济,创制西夏文字。

二、辽、北宋、西夏的和战★★★★1、北宋与辽一澶渊之盟(1)背景:宋真宗时,澶州之战,寇准力劝宋真宗亲征,宋军击退辽军。

(2)内容:辽宋议和,辽朝退兵,宋给辽岁币。

(3)评价:①“澶渊之盟”是宋辽双方均势的体现,它对宋辽两国都带来了深远的影响。

②对于北宋来说,“澶渊之盟”是一个屈辱的和约,岁币成为北宋人民沉重的负担。

③对辽来说,“澶渊之盟”不仅使辽兵安然脱险,还得到了岁币。

④从整个中华民族的发展来看,“澶渊之盟”的订立有其积极的一面:它结束了宋辽之间几十年的战争,使此后的宋辽边境长期处于相对和平稳定的状态。

双方展开频繁的经济文化交流,有利于边境地区的生产发展,有利于我国多民族国家的发展和统一。

2、西夏与北宋的关系(1)战争:元昊称帝后,多次进攻北宋,北宋节节败退,但西夏损失亦很大。

(2)议和:北宋与西夏订立和约,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。

宋夏边境贸易兴旺。

3.如何正确认识北宋与少数民族之间的关系?(1)宋辽、宋夏之间有战有和,和战交错,但“和”始终是民族关系发展的主流。

(2)辽宋、宋夏之间的战争只是中华民族大家庭内部的兄弟之争,有正义和非正义之别,但无侵略与反侵略之说。

它给中原人民带来了深重的灾难,但客观上也促进了民族交融,有利于国家的统一。

♦易混辨析“澶渊之盟”与宋夏和约的异同点有哪些?异:宋与辽结为兄弟之国。

部编版七年级下册历史第7课《辽、西夏与北宋的并立》教学反思本人是一名七年级历史教师,最近刚刚教授了下册历史第7课《辽、西夏与北宋的并立》。

经过这次授课,我对教学的过程进行总结反思,主要总结如下:一、教学目标本课的教学目标是:了解辽、西夏、北宋三个政权的政治、经济、文化状况,并批判分析“辽、夏、宋”并立的原因和影响。

本课的教学目标具有很高的思想性和启发性,对于学生的思维能力、分析能力和历史意识的培养都有着积极的促进作用。

二、教学过程本课的教学过程主要分为三部分:课前导学、课堂讲授和课后巩固。

在课前导学方面,我采用了开展课前调研、让学生了解相关历史背景的方式。

在课堂讲授方面,我采用了PPT、讲解和讨论的方式进行。

在课后巩固方面,我采用了任务型作业的方式,要求学生回答与课程内容相关的问题,并撰写一篇观后感。

三、教学方法本课采用的教学方法主要有三种:解读、讲授和讨论。

其中,解读和讲授是我主要的教学手段。

在解读和讲授的过程中,我对每个内容都进行了深入的解释和分析。

同时,我还特别注重了学生的互动参与,采用了讨论的方式,让学生能够互相交流和分享自己的想法。

四、教学效果通过这次教学,我发现学生的思维能力和分析能力都有了明显的提高。

在课堂上,学生们踊跃发言,积极参与讨论。

他们在分析“辽、夏、宋”并立的原因和影响方面表现出了很好的思考能力和逻辑性。

同时,通过本次教学,学生们也对历史知识有了更深一步的了解,对历史感到更加感兴趣。

五、改进方案在本节历史课教学中,我尝试了采用多种教学方法,采用了任务型作业等方式进行教学。

不过,在教学过程中也发现了一些不足,如讲解时有时候存在回避敏感话题的情况等。

因此,在今后的教学过程中,我将继续尝试各种不同的教学方法,丰富教学内容,注重对敏感话题的讲解,为学生的思维培养和历史学习提供更好的帮助。

六、教学困难在教学过程中,我遇到了一些困难。

其中最主要的是如何帮助学生理解“辽、夏、宋”并立的原因和影响。