《热力环流》24高中地理同课异构说课课件

- 格式:ppt

- 大小:2.32 MB

- 文档页数:16

热力环流课件一、引言热力环流是指地球大气中的热量和水分在全球范围内的循环过程。

它对地球气候的形成和变化起着至关重要的作用。

本课件将详细介绍热力环流的概念、原理、影响因素以及具体的环流模式。

二、热力环流的概念热力环流是指地球大气中由于太阳辐射的不均匀加热而产生的气流运动。

它是地球气候系统中的重要组成部分,直接影响着全球气候的分布和变化。

三、热力环流的原理1. 太阳辐射和地球的能量平衡:太阳辐射主要集中在赤道附近地区,而两极地区辐射能量较少。

这导致了地球不同地区的温度差异,从而引发了热力环流的形成。

2. 热力环流的驱动力:热力环流的形成主要由地球的自转和地球表面的不均匀加热所驱动。

地球的自转导致了地球表面风的偏转,形成了气压差,从而引发了气流的运动。

3. 热力环流的传导方式:热力环流主要通过对流、辐散和辐合等方式进行传导。

对流是指由于温度差异引起的气流垂直运动;辐散是指气流的扩散和分散;辐合是指气流的汇聚和集中。

四、热力环流的影响因素1. 地球的自转和地球表面的不均匀加热:地球的自转导致了地球表面风的偏转,形成了气压差,从而影响了热力环流的形成和运动。

2. 地球的地形和地理位置:地球的地形和地理位置对热力环流的形成和运动起着重要的影响。

例如,山脉和海洋对气流的传导和分布有着显著的影响。

3. 大气中的水分含量:大气中的水分含量对热力环流的形成和运动起着重要的调节作用。

水蒸气的凝结和释放会释放出大量的热量,从而影响热力环流的强度和方向。

五、热力环流的具体模式1. 赤道低压带和副热带高压带:赤道低压带是指赤道附近的气压较低的区域,副热带高压带是指赤道附近的气压较高的区域。

它们之间形成了气压差,引发了热力环流的形成和运动。

2. 贝图尔风和西风带:贝图尔风是指赤道低压带和副热带高压带之间的东北风,西风带是指副热带高压带和极地低压带之间的西风。

它们是热力环流的重要组成部分,对全球气候有着重要的影响。

3. 季风环流:季风环流是指在亚洲、非洲和澳大利亚等地区,由于地形和地理位置的影响,形成了季风气候。

热力环流一、教课内容本教课方案的内容选自一般高中地理新课标实验教材湘教版版必修1的第二章第三节大气环境中的《热力环流》。

主要介绍热力环流的形成过程及生活中的一些常有例子—海陆风和城市风等。

二、课标解读课标要求:运用图表说明大气的受热过程。

热力环流是大气运动最简单的形式,在本单元中有着举足轻重的作用,是后边学习“风”“全世界性大气环流”“常有的天气系统”等知识的基础。

同时,热力环流的形成过程和形成原理又是一个难点,很多学生在学习后依旧思想模糊,看法混淆。

如何才能打破这个难点,只有在教课过程中依据学生的认识规律,次序渐进,步步深入,才能让学生更好地接受。

三、教课目标1.知识与技术①掌握热力环流的定义,熟练阅读热力环流表示图,理解热力环流的形成过程。

②经过绘制热力环流图,培育学生的画图能力和理解问题的能力。

③可以利用热力环流原理解答生产、生活中的局地环流问题。

2.过程与方法本课依据由问题→媒体演示获取感性认识→解析推理运动过程→概括概括运动规律(理性认识)→应用规律解决实质问题的教课主线,在此过程中进一步培育学生用解析、推理、概括等方法学习地理知识。

3.感情态度与价值观经过解析、理解、观察热力环流和局地环流,培育学生研究自然、热爱科学的精神。

四、教课要点与难点要点:热力环流的形成过程及应用难点:热力环流的形成过程五、重难点的打破热力环流是本节的要点,要讲清两个问题:一是大气的垂直运动是因为地面冷热不均产生的(大气垂直运动直接影响天气的变化);二是大气的水平运动是因为大气的垂直运动以致在同一水平面上产生气压差异(大气水平运动直接影响热量与水汽的输送)。

在讲大气热力环流时采纳大气运动由静态到动向的发生过程,直观深入地展现大气环流发生时气温、气压、气流3者之间的关系,即可打破难点。

六、教课方法:自主学习、小组合作研究、实验直观演示法七、教课过程教课环节教课活动设计企图教师活动学生活动1、创建情境发问“为何空调冷气情形导入机装在房间的高处而暖气片教课放在房间的地上?”2、介绍大利用课件展现几个问题气运动的1.大气运动的能量本源于哪有关内容里?引起大气运动的根本源因是什么?过渡:大气究竟是如何运动的呢?3、感觉热1、播放录像:力环流的录像内容,在玻璃箱内产生冰块盆和热水盆,在玻璃箱点燃香,观察烟雾的漂浮方向。

热力环流说课稿(主页图片)各位评委老师,大家好!我是~号选手,我说课的内容是:热力环流。

根据新课标的理念,对于本节课,我将以教什么,怎样教,为什么这样教为思路,从教材分析、学情分析、教学过程等七个方面加以说明。

(第一页教材分析)热力环流大气环流最基础形式,也是后面学习“三圈环流”“气压带风带”“季风环流”的基础。

新课标对该节课也有明确的要求。

(第二页学情分析)具体问题具体分析是马克思主义活的灵魂,这节课说难也是难,就因为它面对的是高一学生,这一阶段的学生缺乏地理思维能力,不能快速的将大气知识与物理知识结合起来。

所以在教学过程中要注重多多引导。

(第三页教学目标)学生通过做实验,在实验中学习怎么用适当的工具把实验做好,这就体现了满满的地理实践力这一核心素养。

(第四页重难点)根据新课标的要求,结合教材和学生实际情况,我确定本节课的重难点【重点】热力环流形成过程及其应用。

【难点】用热力环流相关原理解释海陆风、山谷风、城市风等地理现象。

(第五页教学方法)为了突破教学重难点,为了顺利完成教学目标,我主要采用实验法、课堂讨论法、情景教学法等。

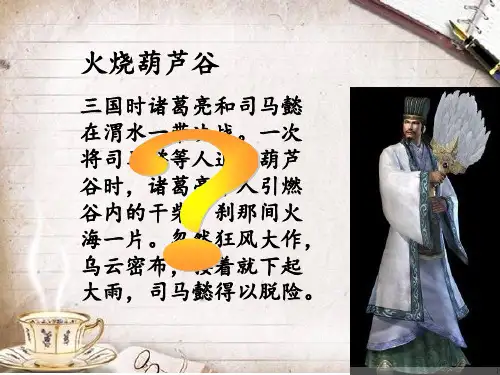

(第六页教学过程)这是我的教学过程,先用历史故事的方式进行导入(打开第七页导入新课)设置悬疑激发学生学习兴趣,为后面教学做铺垫。

因为大气是透明的,无形的,所以对学生来说很难想象出来,因此嘞我设计了一个热力环流的液体实验,用水的环流代替大气流动,便于直接观察。

(打开第八页热力环流实验)(第八页热力环流实验)这就是我设计的液体实验原理图,下面是需要准备的实验工具(顺势点开第九页实验图片展示)(语速放慢,认真讲解)把两个瓶子用导管连通,用夹子封住导管,准备红蓝色素,一定的热水和冰水。

(播放第二张图片)在碗里分别倒入冷、热水,取下夹子观察(播放第三张图片)这是实验结果,用不同颜色的水能很清楚的看到水流的运动。

为此我设计了两个课堂活动(打开第十页课堂活动一二)(第十页两个实验活动)先让学生按照学案上的实验步骤,分小组进行实验,为此我准备了六套实验用具,就是为了让每个学生都参与到实验中来,一方面培养学生的地理实践力,另一点能加深他们对环流的印象,便于理解热力环流的形成原理。

热力环流教学设计学习目标根据新课程标准,我确定了如下教学目标:【知识与技能】1.理解掌握热力环流的原理,能够绘制热力环流示意图,并且用专业的地理术语表述热力环流动态过程,培养学生“以图化文,以文化图”的读图分析能力。

2.能运用热力环流的原理解释相关地理现象,培养学生从实际生活中发现问题的质疑能力,并能理论联系实际,解决问题。

【过程与方法】本节课遵循“质疑→微课演示(感性认知)→分析推理归纳规律(理性认知)→运用规律解决实际问题”的教学主线,培养学生用分析、推理、归纳等方法学习地理知识。

通过理论联系实际,使学生认知从感性上升到理性。

【情感态度与价值观】通过学习热力环流的形成过程,培养学生求真、求实,严谨的科学态度,提高环保意识,了解自然,热爱生活。

学习内容重点:热力环流的形成过程。

难点:运用热力环流原理解释生活中的地理现象。

教学结构先自主学习,再合作探究。

先学习理论,再拓展联系实际。

教学工具多管齐下,使用微课视频,PPT,音频,记忆手卡,图片等学习的过程最简单的是模仿,再深层次的就是同化和迁移。

我将本节课所需要学生掌握的知识与学生已具备的知识建立了一个联系,让学生推陈出新。

教学方法(1)情境教学法:创设问题情境,能用图不用字,能用视频不用图,课堂导入环节使用视频《夜雨寄北》导入,充分调动学生的好奇心、积极性,激发学生的求知欲;(2)图示教学法:学生通过读图、绘图、析图,从而掌握热力环流的原理和规律。

引导学生在绘制热力环流示意图时,解释每一环节的成因,做到绘图与析图相结合,通过检查学生绘制情况,还能够直观高效地检测学生学习的效果;(3)探究式教学法:针对疑难问题,引导学生先自主思考,再合作探究,集思广益,并因此获得发展。

(4)多媒体教学法:运用多媒体动态演示,以弥补学生空间想象力不足的缺陷。

(5)启发教学法:启发提问贯穿整个课堂,引导学生提出问题,启发同学思考事物的相关性,并适时作出补充及点评。

教学过程(简易大纲):1分钟课堂导入(巴山多夜雨的原因)5分钟完成导学案预习部分的问题4分钟微课讲解热力环流原理25分钟提出问题,小组合作探究等方式解决问题5分钟结合板书进行课堂小结并布置课后作业课后作业完成导学案第四部分的探究应用作业板书设计冷热不均引起的大气运动——热力环流地表受热不均温度差异空气垂直运动山谷风气压差异热力环流海陆风空气水平运动城市风通过对本节课的学习,化繁为简理解热力环流原理,学以致用解决实际问题,让学生感受到地理的魅力,有趣有用,感悟大自然之美。

高中地理《热力环流》说课稿热力环流说课稿各位评委老师,大家好!现在开始我的说课,今天,我说课的内容是:《热力环流》。

根据新课标的理念,对于本节课,我将以教什么,怎样教,为什么这样教为思路,从教材分析,教学目标,教学方法,教学过程等几个方面加以说明。

一、说教材【过渡句】首先谈一谈对教材的理解。

《热力环流》是大气运动的最基本的形态。

是后面学习“大气的水平运动-风”“三圈环流”“气压带风带”“季风环流”等的基础,更是本章教学重点。

二、说学情【过渡句】合理把握学情是上好一堂课的基础,本次课所面对的学生群体具有以下特点:高一学生已有一定气候方面的基础知识,也懂得热胀冷缩的道理,这些都为他们学好本堂课奠定了基础。

但这一年龄段的学生缺乏地理空间思维能力,不能快速的将大气知识与物理知识结合起来。

因此,在教学过程中要注重引导和直观教学。

三、说教学目标【过渡句】根据新课程标准,教材特点、学生实际,我确定了如下教学目标:【知识与技能】1.能够绘制热力环流示意图,并且用专业的地理术语表述热力环流动态过程;2.能运用热力环流的相关原理解释海陆风、城市热岛效应等地理现象。

【过程与方法】通过探究生活中的实例,提高学生探究地理问题的能力。

【情感态度与价值观】通过开展实验活动,养成求真、求实的科学态度。

四、说教学重难点【过渡句】根据学生现有的知识储备和知识点本身的难易程度,学生很难建构知识点之间的联系,这也确定了本节课的重点、难点为:【重点】热力环流形成过程及其应用。

【难点】能够运用热力环流相关原理解释海陆风、山谷风、城市风等地理现象。

五、说教法方法【过渡句】为了突出教学重点,突破教学难点难点,顺利达成教学目标,我主要采用以下几种方法:实验法、直观教学法、讨论法、探究法、讲授法等。

六、说教学过程接下来重点说一说我的教学过程,我的教学过程分为如下四个部分:导入新课→新课教学→巩固拓展→小结作业环节一:导入新课采用运用设置情境、设置悬疑的方式进行导入,首先播放歌曲《军港之夜》,给学生设疑:这首歌曲的歌词有点问题,大家能找出来吗?采用设疑的方式导入,能够激发学生学习地理的兴趣和欲望,为后面的新课教学奠定基础。