口腔颌面部应用解剖特点及生理

- 格式:ppt

- 大小:10.69 MB

- 文档页数:51

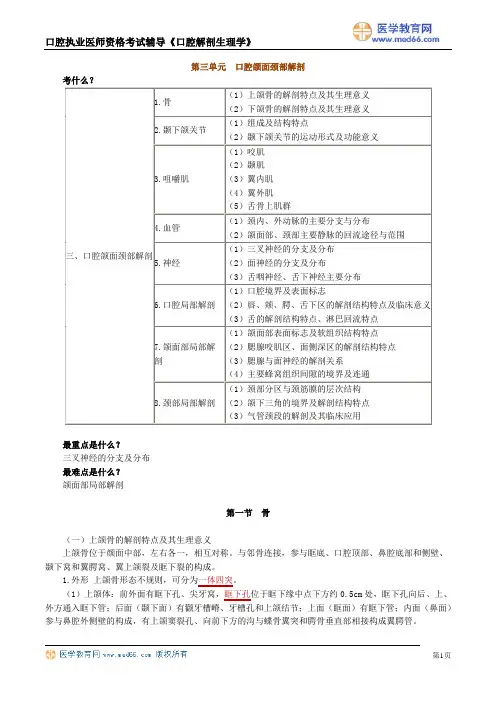

第三单元口腔颌面颈部解剖考什么?最重点是什么?三叉神经的分支及分布最难点是什么?颌面部局部解剖第一节骨(一)上颌骨的解剖特点及其生理意义上颌骨位于颜面中部,左右各一,相互对称。

与邻骨连接,参与眶底、口腔顶部、鼻腔底部和侧壁、颞下窝和翼腭窝、翼上颌裂及眶下裂的构成。

1.外形上颌骨形态不规则,可分为一体四突。

(1)上颌体:前外面有眶下孔、尖牙窝,眶下孔位于眶下缘中点下方约0.5cm处,眶下孔向后、上、外方通入眶下管;后面(颞下面)有颧牙槽嵴、牙槽孔和上颌结节;上面(眶面)有眶下管;内面(鼻面)参与鼻腔外侧壁的构成,有上颌窦裂孔、向前下方的沟与蝶骨翼突和腭骨垂直部相接构成翼腭管。

(2)额突:与额骨、鼻骨和泪骨相接,并参与泪沟的构成。

(3)颧突:与颧骨相接。

.(4)腭突:与对侧腭突在中线相接,构成硬腭。

(5)牙槽突(牙槽骨)两侧上颌牙槽突在中线相接,形成牙槽骨弓。

2.牙槽骨解剖名词(1)牙槽骨:系上下颌骨包绕牙根周围的突起部分。

(2)牙槽窝:为牙槽骨容纳牙根的部分。

牙槽窝的形态、大小与所容纳的牙根相适应。

(3)牙槽嵴:牙槽窝的游离缘。

(4)牙槽间隔:两牙之间的牙槽骨。

(5)牙根间隔:多根牙各牙根之间的牙槽骨。

3.上颌窦与牙根尖的关系上颌窦位于上颌骨内,上颌窦的底壁由前向后盖过上颌第二前磨牙到上颌第三磨牙的根尖,与上述牙根尖之间隔以较薄的骨质,甚至无骨质而仅覆以黏膜。

其中以上颌第一磨牙根尖距上颌窦底壁最近,上颌第二磨牙次之,第二前磨牙与第三磨牙再次之。

4.上颌骨的支柱结构上颌骨与咀嚼功能关系密切,在承受咀嚼压力明显的部位,骨质比较厚,形成了对支柱,均下起上颌骨牙槽突,上达颅底。

(1)尖牙支柱(鼻额支柱):主要承受尖牙区的咀嚼压力,起于上颌尖牙区的牙槽突,上行经眶内缘至额骨。

(2)颧突支柱:主要承受第一磨牙区的咀嚼压力,起于上颌第一磨牙区的牙槽突,沿颧牙槽嵴上行达颧骨后分为两支:一支经眶外缘至额骨,另一支经颧弓至颅底。

《口腔医学基础》颌面部解剖教学资料口腔医学基础-颌面部解剖教学资料1. 颌面部的概述- 颌面部是人体头部的一部分,包括颌骨、面骨、口腔、牙齿和相关的组织结构。

- 颌面部的解剖结构复杂,包括骨骼、肌肉、血管、神经、淋巴系统等。

2. 颌骨的解剖- 颌骨是颌面部的骨骼基础,分为上颌骨和下颌骨。

- 上颌骨位于上颌部,通过连结上齿槽骨形成上颌骨裂,与其他头颅骨骼相连。

- 下颌骨位于下颌部,是唯一能活动的颅骨,通过关节与颅底相连。

3. 面骨的解剖- 面骨位于颌骨下方,包括颧骨、眶骨、鼻骨等。

- 面骨的结构与颌骨紧密相连,共同构成面部的外形。

- 面骨的解剖结构决定了面部的外貌特征。

4. 口腔的解剖- 口腔是颌面部的一个重要组成部分,包括口腔腔隙、口腔黏膜、舌、牙齿等。

- 口腔黏膜覆盖口腔内部的黏膜组织,具有保护口腔组织的功能。

- 舌是口腔中的肌肉器官,参与咀嚼、吞咽和发音等功能。

5. 牙齿的解剖- 牙齿是口腔中的硬组织结构,用于咀嚼食物和发音。

- 牙齿由牙冠和牙根组成,牙冠露在口腔中,牙根嵌入牙槽骨中。

- 牙齿的种类包括前牙、犬牙、前臼齿和后臼齿等。

6. 相关组织结构- 颌面部还包括颌面肌肉、颌面血管、颌面神经和颌面淋巴系统等。

- 颌面肌肉参与咀嚼、表情和发音等活动。

- 颌面血管供应颌面部的血液,颌面神经负责传递感觉和运动信号。

- 颌面淋巴系统参与免疫反应和废物排出等功能。

以上是《口腔医学基础》颌面部解剖教学资料的简要内容介绍。

颌面部的解剖结构复杂,了解颌面部的解剖对于口腔医学的学习和实践具有重要意义。

《口腔解剖学》教案颌面部生理教案名称:《口腔解剖学》颌面部生理教案概述:本教案旨在帮助学生了解和掌握颌面部的生理结构及其功能。

通过本节课的研究,学生应能够理解颌面部的各个部位、相关肌肉、神经和血管的结构及功能,为后续的口腔解剖学研究打下坚实的基础。

教学目标:1. 了解颌面部的骨骼结构,包括上颌骨、下颌骨、颧骨等。

2. 掌握颌面部肌肉的分布、功能及神经支配。

3. 熟悉颌面部血管的走行及分布。

4. 理解颌面部生理功能及其临床意义。

教学内容:1. 颌面部骨骼结构1.1 上颌骨1.2 下颌骨1.3 颧骨1.4 其他相关骨骼2. 颌面部肌肉2.1 咀嚼肌2.2 表情肌2.3 其他相关肌肉2.4 神经支配3. 颌面部血管3.1 主要血管走行及分布3.2 血管供应4. 颌面部生理功能及其临床意义4.1 咀嚼功能4.2 表情功能4.3 呼吸功能4.4 临床应用教学方法:1. 采用多媒体课件进行讲解,结合实物模型展示颌面部骨骼、肌肉和血管的结构。

2. 邀请口腔颌面外科医生进行临床案例分享,使学生更好地理解颌面部生理功能及其临床意义。

3. 组织学生进行小组讨论,分析颌面部生理功能在日常生活和临床实践中的应用。

教学评估:1. 课堂问答:评估学生对颌面部生理知识的掌握程度。

2. 课后作业:要求学生绘制颌面部骨骼、肌肉和血管的示意图,以检验其理解能力。

3. 临床实践:安排学生参观口腔颌面外科病房,观察和分析临床病例,提高其临床应用能力。

教学资源:1. 多媒体课件2. 口腔颌面部模型3. 临床病例资料教学时间:共计2课时,每课时45分钟。

教学进程:第一课时:1. 导入:介绍颌面部生理的重要性及其在口腔医学领域的应用。

2. 颌面部骨骼结构:讲解上颌骨、下颌骨、颧骨等骨骼的结构特点。

3. 颌面部肌肉:介绍咀嚼肌、表情肌等肌肉的分布、功能及神经支配。

4. 颌面部血管:讲解主要血管的走行、分布及血管供应。

第二课时:1. 复上节课的内容,进行课堂问答。

口腔颌面外科学重点总结一、内容概括《口腔颌面外科学重点总结》是一篇全面梳理和概括口腔颌面外科学核心知识的文章。

文章首先介绍了口腔颌面外科的基本概念和领域范围,包括口腔颌面部的解剖结构、生理特点以及常见疾病类型。

接着文章重点阐述了各类疾病的临床表现、诊断方法和治疗原则,包括牙齿拔除、口腔炎症、颌骨病变、面部创伤等。

此外文章还深入介绍了颌面外科的常用手术技术及其适应证,如颌骨手术、面部整形手术等。

本文强调了口腔颌面外科领域的最新研究进展和未来发展趋势,如微创技术、数字化外科技术等的应用。

总体上这篇文章旨在帮助读者全面了解口腔颌面外科学的基础知识、核心技术和研究进展,为临床实践提供参考和指导。

二、口腔颌面外科基础口腔颌面外科是口腔医学领域中的重要分支,主要研究口腔颌面部疾病的预防、诊断和治疗。

这一领域的基础内容广泛,是口腔颌面外科医生必须掌握的核心知识。

解剖学基础:口腔颌面部的解剖结构复杂,包括牙齿、颌骨、面部软组织等。

掌握颌面部的解剖结构对于理解疾病的发病机制和制定治疗方案至关重要。

医生需要熟悉颌骨的结构、面部神经和血管的分布,以及牙齿的位置和形态等。

生理学基础:口腔颌面部的生理功能与整体健康密切相关。

唾液分泌、咀嚼、吞咽等功能的研究是口腔颌面外科的重要基础。

此外颌骨的生长和发育、面部骨骼的改建等生理过程也是医生需要了解的内容。

病理学基础:口腔颌面部疾病往往与全身性疾病有关,如糖尿病、心血管疾病等。

了解常见口腔疾病的病理变化,如龋齿、牙周病、口腔癌等,有助于医生早期发现和治疗疾病。

影像学诊断:影像学技术在口腔颌面外科的诊断和治疗中发挥着重要作用。

医生需要熟悉X线、CT、MRI等影像技术的原理和应用,以便准确诊断疾病和制定治疗方案。

外科基本操作技术:口腔颌面外科医生需要掌握一系列外科基本操作技术,如手术切口、止血、缝合等。

此外医生还需要熟悉颌面部手术的特殊技术,如颌骨固定、软组织修复等。

麻醉与镇痛:麻醉技术是口腔颌面外科手术的重要组成部分。

口腔颌面部创伤口腔颌面部创伤口腔颌面部损伤平时多因、运动损伤、交通事故和生活中的意外伤害所造成。

战争时期则以火器伤为主。

解剖生理特点:①口腔颌面部血循环丰富,上接颅脑,下连颈部,是呼吸道和消化道的起端。

②颌面部骨骼肌腔窦较多;③有牙附着于颌骨上,口内则含有舌;④面部有表情肌和面神经;还有颞下颌关节和唾液腺。

口腔颌面部创伤的特点:①血液循环丰富在损伤时存在利弊;②牙在损伤时存在利弊;③易并发颅脑损伤;④有时伴有颈部伤;⑤易发生窒息;⑥影响进食和口腔卫生;⑦易发生感染;⑧可伴有其他结构损伤;⑨面部畸形。

一、口腔颌面部软组织损伤(一)擦伤擦伤为皮肤与粗糙物体相摩擦,引起表皮和真皮的浅层损伤,可与挫伤同时发生。

诊断要点1.多发生在面部突出的部位,如颊、额、鼻尖与颏部。

2.创面有毛细血管渗血和组织液渗出。

3.疼痛较敏感,常伴烧灼感。

治疗原则1.清洗创面用生理盐水或1.5%过氧化氢液清洗,清除创面泥沙或其他异物。

2.局部用药创面无继发感染,可涂抗生素软膏。

如继发感染可用0.1%雷夫诺尔湿敷。

3.全身用药预防感染可口服抗生素类药物。

(二)挫伤挫伤为钝性物体直接打击所致的闭合性皮下组织、肌肉、骨膜、关节损伤。

诊断要点 1.皮下软组织挫伤(1)受伤区域肿胀、疼痛、压痛。

(2)可出现皮肤淤斑。

(3)皮肤表面可伴有擦伤。

(4)可形成皮下血肿。

(5)肌肉损伤时,可出现不同程度的功能障碍,如张口受限等。

2.颞下颌关节挫伤(1)关节区疼痛,肿胀。

(2)张口受限。

(3)轻度错。

治疗原则1.止血、镇痛及预防感染常用冷敷和加压包扎止血法,如血肿过大,可在无菌条件下,穿刺抽血后加压包扎。

2.可口服阿莫西林等抗生素或磺胺药预防感染。

3.挫伤后期可选用热敷及红外线等理疗,促进血肿吸收及恢复功能。

4.颞下颌关节挫伤后应在磨牙后放置橡皮垫,口外使用头颏弹性绷带使颏部上升而髁状突下降,减轻压痛,10~15日后开始张口训练。

5.中医治疗可起到活血化淤的作用。

口腔颌面部肌肉解剖结构

1.唇肌:唇肌由下唇肌和上唇肌组成。

下唇肌包括口蓋神經供應的入驻肌群(内侧和外侧入布),它们主要参与嘴唇的松弛和张力。

上唇肌由咖榎神經(面神經)供应,主要功能是嘴唇的上抬。

2.颏肌:颏肌位于下颌骨与颏骨之间,由面神经供应。

它的作用是将下颌向上抬起。

3.咬肌:咬肌分为上部和下部,它们位于颞骨和下颌之间。

上部咬肌主要参与咬合和咀嚼,而下部咬肌则参与下颌的升降运动。

4.舌骨舌骨肌:舌骨舌骨肌位于舌骨后面,由舌骨舌骨神经供应。

它的主要功能是稳定舌骨和调节舌骨的位置。

5.平滑肌:平滑肌包括舌肌、舌肌内侧肌、颌肌、颌下腺肌和舌腭咽-下咽平滑肌等。

它们位于口腔的内部,参与舌头运动和咀嚼。

6.颊肌:颊肌位于颧弓和下颌骨之间,由面神经供应。

它的主要功能是使颊部呈现出收紧状态,参与咀嚼和吞咽。

7.眼肌:眼肌包括眼睑肌(眼睑上提肌和眼睑下提肌)和眼外肌(直肌、斜肌和斜颌肌)。

它们位于颅骨周围,主要参与眼睛的运动和表情。

8.耳肌:耳肌主要包括耳后提肌和耳前提肌。

它们位于耳后和耳前区域,由面神经供应。

它们的主要功能是使耳廓向前和向上移动。

总结起来,口腔颌面部肌肉解剖结构包括唇肌、颏肌、咬肌、舌骨舌骨肌、平滑肌、颊肌、眼肌和耳肌。

它们各自具有不同的功能,共同协调工作,使得口腔和颌面部能够完成吞咽、说话、咀嚼和面部表情等活动。