第3章 药物的化学结构与生物活性的关系(1,2节)

- 格式:ppt

- 大小:1.27 MB

- 文档页数:61

绪论1、药物化学(Medicinal Chemistry)是关于药物的发现、发展和确证,并在分子水平上研究药物作用方式的一门学科。

2、药物是对疾病具有预防、治疗和诊断作用或用以调节机体生理功能的物质。

3、根据药物的来源和性质不同,可以分为中药或天然药物、化学药物和生物药物。

4、化学药物是一类既有药物的功效,同时又有确切的化学结构的物质。

5、药物化学的三个时期:以天然产物为主的发现时期、以合成药物为主的发展时期、药物分子设计时期。

6、1899年,阿司匹林上市,标志着药物化学学科的形成。

第一章:新药研究和开发概论1、新化学实体(New Chemical Entities)是指在以前的文献中没有报道过的新化合物。

而有可能成为药物的新化学实体则需要时能够以安全和有效的方法治疗疾病的新化合物。

2、通常新药的发现分为4个主要的阶段:靶分子的确定和选择、靶分子的优化、先导化合物的发现和先导化合物的优化。

3、药品质量的主要含义是:A、药物的疗效和毒副作用,B、药物的纯度。

4、药品质量标准中,有两个重要的指征:一是药物的纯度,即有效成分的含量;二是药物的杂质限度。

5、药物的商品名通常是针对药物的最终产品,即剂量和剂型已确定的含有一种或多种药物活性成分的药品。

含同样活性成分的同一药品,每个企业应有自己的商品名,不得冒用、顶替别人的药品商品名称。

6、药物的通用名:也称为国际非专利药品名称,是世界卫生组织推荐使用的名称,通常是指有活性的药物物质,而不是最终产品,因此是药学研究人员和医务人员使用的共同名称,所以一个药物只有一个药品通用名,比商品名使用起来更为方便。

第二章:药物设计的基本原理和方法1、目前新药设计的靶点集中在受体、酶、核酸、离子通道和基因等上。

2、先导化合物(Lead Compound):通过各种途径得到的具有一定生理活性的化学物质。

3、先导化合物的发现方法和途径:a、从天然产物活性成分中发现先导化合物;b、通过分子生物学途径发现先导化合物;c、通过随机机遇发现先导化合物;d、从代谢产物中发现先导化合物;e、从临床药物的副作用或者老药新用途中发现新药;f、从药物合成中间体中发现先导化合物;g、通过计算机辅助药物筛选寻找先导化合物。

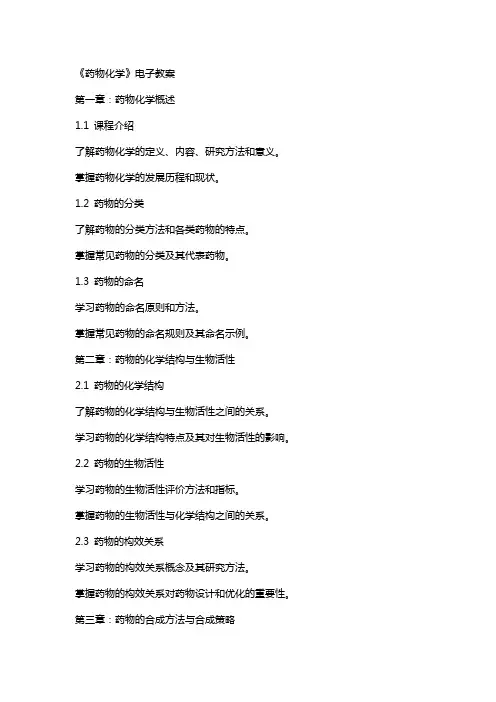

《药物化学》电子教案第一章:药物化学概述1.1 课程介绍了解药物化学的定义、内容、研究方法和意义。

掌握药物化学的发展历程和现状。

1.2 药物的分类了解药物的分类方法和各类药物的特点。

掌握常见药物的分类及其代表药物。

1.3 药物的命名学习药物的命名原则和方法。

掌握常见药物的命名规则及其命名示例。

第二章:药物的化学结构与生物活性2.1 药物的化学结构了解药物的化学结构与生物活性之间的关系。

学习药物的化学结构特点及其对生物活性的影响。

2.2 药物的生物活性学习药物的生物活性评价方法和指标。

掌握药物的生物活性与化学结构之间的关系。

2.3 药物的构效关系学习药物的构效关系概念及其研究方法。

掌握药物的构效关系对药物设计和优化的重要性。

第三章:药物的合成方法与合成策略3.1 药物的合成方法学习药物的合成方法及其特点。

掌握常见药物合成方法的选择和应用。

3.2 药物的合成策略学习药物的合成策略及其意义。

掌握药物的合成策略在药物研发中的应用。

3.3 药物合成的优化学习药物合成的优化方法及其原则。

掌握药物合成的优化对提高药物产率和纯度的重要性。

第四章:药物的代谢与药效学4.1 药物的代谢了解药物的代谢途径和代谢酶系。

学习药物代谢的影响因素及其临床意义。

4.2 药物的药效学学习药物的药效学参数及其意义。

掌握药物的药效学与药物设计和应用之间的关系。

4.3 药物的毒理学学习药物的毒理学特点及其影响因素。

掌握药物的毒性评价方法和安全性评估。

第五章:药物设计及应用实例5.1 药物设计概述了解药物设计的意义和方法。

学习药物设计的策略和步骤。

5.2 抗炎药物的设计与应用学习抗炎药物的设计原理及其应用实例。

掌握抗炎药物的分类和作用机制。

5.3 心血管药物的设计与应用学习心血管药物的设计原理及其应用实例。

掌握心血管药物的分类和作用机制。

第六章:药物的化学合成反应6.1 碳碳键的形成学习卤代烃、烯烃和炔烃的合成反应。

掌握常见碳碳键形成反应的机理和应用。

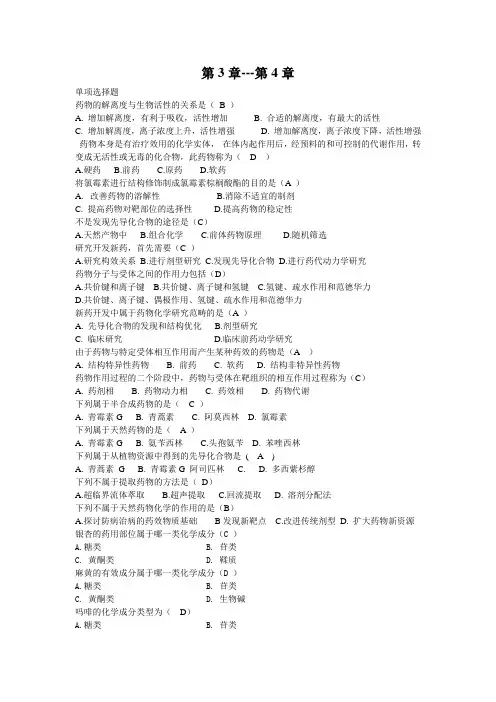

第3章---第4章单项选择题药物的解离度与生物活性的关系是(B )A. 增加解离度,有利于吸收,活性增加B. 合适的解离度,有最大的活性C. 增加解离度,离子浓度上升,活性增强D. 增加解离度,离子浓度下降,活性增强药物本身是有治疗效用的化学实体,在体内起作用后,经预料的和可控制的代谢作用,转变成无活性或无毒的化合物,此药物称为( D )A.硬药B.前药C.原药D.软药将氯霉素进行结构修饰制成氯霉素棕榈酸酯的目的是(A )A.改善药物的溶解性B.消除不适宜的制剂C. 提高药物对靶部位的选择性D.提高药物的稳定性不是发现先导化合物的途径是(C)A.天然产物中B.组合化学C.前体药物原理D.随机筛选研究开发新药,首先需要(C )A.研究构效关系B.进行剂型研究C.发现先导化合物D.进行药代动力学研究药物分子与受体之间的作用力包括(D)A.共价键和离子键B.共价键、离子键和氢键C.氢键、疏水作用和范德华力D.共价键、离子键、偶极作用、氢键、疏水作用和范德华力新药开发中属于药物化学研究范畴的是(A )A. 先导化合物的发现和结构优化B.剂型研究C. 临床研究D.临床前药动学研究由于药物与特定受体相互作用而产生某种药效的药物是(A )A. 结构特异性药物B. 前药C. 软药D. 结构非特异性药物药物作用过程的二个阶段中,药物与受体在靶组织的相互作用过程称为(C)A. 药剂相B. 药物动力相C. 药效相D. 药物代谢下列属于半合成药物的是( C )A. 青霉素GB. 青蒿素C. 阿莫西林D. 氯霉素下列属于天然药物的是( A )A. 青霉素GB. 氨苄西林C.头孢氨苄D. 苯唑西林下列属于从植物资源中得到的先导化合物是( A )A. 青蒿素GB. 青霉素G 阿司匹林C.D. 多西紫杉醇下列不属于提取药物的方法是(D)A.超临界流体萃取B.超声提取C.回流提取D. 溶剂分配法下列不属于天然药物化学的作用的是(B)A.探讨防病治病的药效物质基础B发现新靶点 C.改进传统剂型D. 扩大药物新资源银杏的药用部位属于哪一类化学成分(C )A.糖类B. 苷类C. 黄酮类D. 鞣质麻黄的有效成分属于哪一类化学成分(D )A.糖类B. 苷类C. 黄酮类D. 生物碱吗啡的化学成分类型为(D)A.糖类B. 苷类C. 黄酮类D. 生物碱多项选择题药物的亲脂性与生物活性的关系是( B c )A、降低亲脂性,一般可使药物作用时间缩短B、适度的亲脂性有最佳活性C、适当增强亲脂性,一般可使中枢作用药物作用增强D、降低亲脂性,有利吸收,活性增强E、增强亲水性,不利吸收,活性下降制成前药对药物进行化学结构修饰的目的是(ABCDE)A、提高生物利用度B、改善药物的吸收C、改善药物的溶解性D、提高药物的稳定性E、延长药物的作用时间下列可进行成酯修饰的药物是(AE)A、具有羧基的药物B、具有双键的药物C、具有卤素的药物D、具有氨基的药物E、具有羟基的药物先导物优化的一般方法是(BCDE)A、去除药效团B、结构拼合C、电子等排D、前体药物E、软药设计合理药物设计常用的靶点有(ABCDE )A、受体B、酶C、离子通道D、核酸E、基因属于溶剂提取方法的是(ABCE )A、煎煮法B、浸渍法C、渗滤法D、超声提取E、回流提取下列植物中含有小檗碱成分的是(ABD )A、黄连B、三棵松C、茶树菇D、古山龙E、杨柳树皮五、名词解释SAR :Structure-activity relationships,药物的化学结构与生物活性间的关系,通常称为构效关.NCE:New chemical entities, 具有一定生物活性的新型结构化合物,即为新化学实体.基本结构:通常具有相同药理作用类型的药物能与某一特定的受体或酶相结合,且它们在化学结构上往往具有某种相似性,在同类药物中化学结构相同的部分称为该类药物的基本结构。

第二章-药物结构与作用方式对药物活性的影响第二章药物的结构与作用第一节药物结构与作用方式对药物活性的影响一、药物的化学结构(见第三章)二、药物与靶标相互作用对活性的影响(一)化学药物及其作用方式1、结构特异性药物——活性主要依赖于药物分子特异的化学结构,构效关系,与理化性质也相关——你变(结构)我就变(活性)。

2、结构非特异性药物:活性取决于药物分子的理化性质,与化学结构关系不大,当结构有所改变时,活性并无大的变化,无构效关系说法——你变(结构)我不变(活性)。

全身麻醉药——麻醉作用与药物的脂水分配系数有关。

最适LopP在2左右。

(二)药物与作用靶标结合的化学本质键合形式共价键不可逆的结合形式;烷化剂类抗肿瘤药物,β-内酰胺类抗生素药物,拉唑类抗溃疡药物等。

非共价键可逆的结合形式;离子键、范德华力、氢键、疏水键、金属离子络合物、电荷转移复合物、偶极相互作用力。

键合目的降低药物与生物大分子复合物的能量。

键合模式不限于一种结合模式。

1、共价键键合类型——不可逆的结合形式。

1、共价键键合类型烷化剂类抗肿瘤药物,与DNA中鸟嘌呤碱基形成共价结合键,产生细胞毒活性)。

2、非共价键键合类型可逆的结合形式。

键合形式有:范德华力、氢键、疏水键、静电引力、电荷转移复合物、偶极相互作用力。

(1)离子键:正电+负电——键能最强(2)氢键:碳酸与碳酸肝酶的结合,磺酰胺类利尿药与碳酸肝酶结合。

(3)离子-偶极/偶极-偶极碳原子和其他电负性较大的原子(N、O、S、卤素)成键时,由于电负性较大原子的诱导作用使得电荷分布不均匀,导致电子的不对称分布,产生电偶极。

特点:比静电作用弱很多;常见于羰基类(乙酰胆碱与受体)(4)电荷转移复合物缺电子的电子接受体和富电子的电子供给体相结合时,电子将在两者之间转移。

实质是分子间的偶极-偶极相互作用。

电子供给体:烯烃、炔烃或芳环。

举例:氯喹插入到疟原虫DNA碱基对间形成该键合方式。

(5)疏水性相互作用药物和生物大分子中非极性链部分亲脂能力相近,结合比较紧密,导致两者周围围绕的、能量较高的水分子层破坏,形成无序状态的水分子结构,导致体系的能量降低。